第一部分 概念

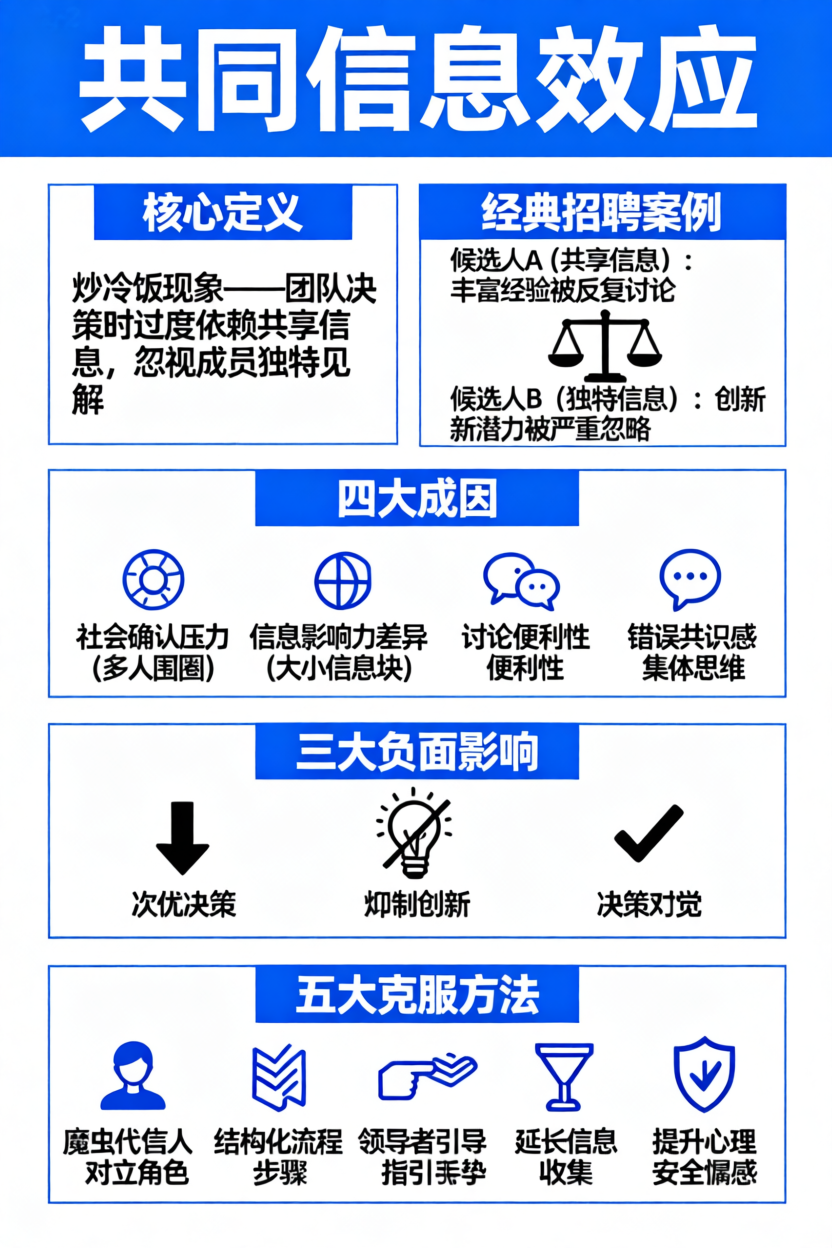

共同信息效应,也称作共享信息偏差,指的是在团队讨论或决策过程中,成员们倾向于反复讨论和依赖那些在讨论前就已经被所有或大多数成员所知晓的信息(即“共同信息”),而相对忽视那些仅由个别或少数成员掌握的独特信息(即“独特信息”或“私有信息”)。

简单来说,就是团队讨论会不自觉地“炒冷饭”,把大家已经知道的事情翻来覆去地讲,而忽略了那些可能对做出最佳决策至关重要、但只有个别人知道的新信息。

一个经典的例子

假设一个团队要招聘一位项目经理,有两位候选人:A和B。

共同信息(所有面试官在讨论前都已知晓):

候选人A有5年相关行业经验。

候选人B刚从名校毕业,缺乏经验。

这份信息在所有人的简历评估表上都有。

独特信息(分别由不同的面试官在单独面试中掌握):

面试官甲知道:候选人B在小组面试中展现了非凡的领导力和解决问题的能力。(只有甲知道)

面试官乙知道:候选人A的前雇主反馈他沟通能力较差。(只有乙知道)

在团队讨论时,很可能会出现这样的情况:

大家会花大量时间讨论“A有经验而B没经验”这个众所周知的事实。虽然甲和乙都掌握着可能改变看法的独特信息,但这些信息在讨论中被提及的可能性较低,即使被提及,也容易被忽略,无法成为讨论的核心。最终,团队很可能仅仅基于“经验”这个共同信息,选择了A,而错过了可能更具潜力的B,或者忽略了A的重大缺陷。

共同信息效应产生的主要原因

社会确认与从众压力:

讨论共同信息是安全的,因为它能迅速获得他人的认同和共鸣,增强团队凝聚力。

提出独特信息则存在风险——你需要说服他人,可能会被质疑,甚至显得不合群。

信息的影响力不同:

共同信息在讨论一开始就具有很高的“可信度”,因为它被多人共享。

独特信息最初只由一个人提出,其可信度和影响力相对较弱,除非提出者非常有威信。

讨论过程的便利性:

回忆和讨论大家都知道的事情,比让一个人费力地解释一个全新的、不为人知的信息要容易得多。

错误的共识感:

团队会错误地认为,他们已经把所有相关信息都摆上台面进行了充分讨论,而实际上他们只是深化了对已知信息的共识。

共同信息效应的负面影响

导致次优决策:团队可能无法利用所有可用信息,从而做出质量较低甚至错误的决策。

抑制创新:创新往往来源于独特的视角和新颖的信息,共同信息效应会扼杀这种可能性。

造成决策过程的幻觉:团队感觉讨论很热烈、很充分,但实际上是在一个狭窄的信息范围内打转。

如何克服共同信息效应

指定“魔鬼代言人”:明确指定一位团队成员,其任务就是挑战主流观点,并提出反对意见和可能被忽略的信息。

结构化讨论流程:在讨论前,要求每个成员独立地、书面地列出自己掌握的所有信息(包括共同的和独特的),然后再汇总和讨论。这可以确保独特信息在早期就被呈现出来。

领导者积极引导:团队领导者需要有意识地询问:“有没有人掌握了我们其他人可能不知道的信息?” 或 “我们是不是忽略了某个角度?”

延长信息收集阶段:在形成初步判断之前,花更多时间专注于信息的收集和分享,而不是急于得出结论。

提升团队心理安全感:创造一个让成员感到安全、可以无顾虑地提出不同意见和独特信息的环境。

第二部分 实战

共同信息效应下,如何确定输出信息的个人所述信息不带有个人感受,情绪,而是在阐述客观事实的信息(提示,输出者可以选择隐藏,伪装的)

当输出者可以选择隐藏或伪装时,判断其所述是客观事实还是掺杂了个人情绪/意图的主观信息,变得极具挑战性。但这并非无解,我们可以建立一个系统性的核查框架。

核心思路是:放弃“读心术”,转向“行为证据分析”。 我们无法直接看透一个人的内心,但可以通过其信息的呈现方式、一致性以及与其他证据的交叉验证来判断。

个人建议更多是熟悉团队成员个性情况下,经验性判断。对于信息本身: 问它是否可验证、具体、中性。

对于输出过程: 通过安全地质询、追溯源头、分离观察与解读来探明真相。

以下是一套结合了心理学和组织行为学的具体方法:

第一步:分析信息本身的特质(内容分析)

可验证性

客观事实: 通常包含具体、可核查的数据、来源、时间、地点和人物。例如:“上周二的销售报告显示,第三季度销售额下降了15%。”

主观感受: 使用模糊的、情感化的、无法直接验证的语言。例如:“我觉得他一直对项目不用心,最近状态特别差。” 追问:“有哪些具体行为或事件让你觉得他不用心?”

具体性与细节

客观事实: 提供丰富的、情境化的细节,并且这些细节在后续追问下能保持一致和深入。

主观感受/伪装: 倾向于概括化、标签化,缺乏细节。当你深入追问时,叙述可能会变得矛盾、模糊或动机会受到质疑(“你为什么总盯着这些细节?”)。

语言风格

客观事实: 语言中性、平静,多使用数据、引用和直接引述。

主观感受: 充满情绪化词汇(“简直太糟糕了”、“非常惊人”)、绝对化表述(“从来”、“总是”、“绝对”)、以及揣测他人动机(“他就是想……”)。

第二步:考察信息输出的过程与情境(过程分析)

鼓励并安全地质询

方法: 创造一个心理安全的环境,然后温和但坚定地质询。

话术示例: “你提到的这个情况很重要,为了我们能全面理解,可以分享一下你是从哪里得到这个消息的吗?” 或者 “你能否举一个具体的例子来说明这个观点?”

判断: 客观信息的提供者通常乐于接受质询,并能提供更多支持性细节。而伪装者或情绪化输出者可能会变得防御、愤怒或转移话题。

追溯信息源头

方法: 尽可能追溯信息的第一手来源。是当事人亲眼所见、亲耳所听,还是道听途说(“我听小王说……”)?

判断: 信息传递的链条越长,失真的可能性越大,掺杂个人感受和解读的就越多。

分离“观察”与“解读”

方法: 要求输出者明确区分“发生了什么”(观察)和“我认为这意味着什么”(解读)。

示例:

观察: “他在会议上三次打断了客户的发言。”

解读: “他对客户不尊重。”

策略: 重点关注“观察”部分,因为它更接近事实。团队可以基于相同的“观察”进行多种“解读”的讨论。

引入外部参照点

方法: 用已知的、可靠的信息或第三方证据来交叉验证。

示例: 如果有人声称某个流程效率低下,可以去查看该流程的实际绩效数据(如完成时间、错误率),或者私下(注意保密)询问其他经历过该流程的同事。

第三步:构建系统性的组织防御机制(系统设计)

这是最关键的一步,旨在从制度上降低对个人判断的过度依赖。

建立“事前承诺”机制

在讨论开始前,要求所有成员匿名提交他们所知道的所有相关信息(包括共同信息和独特信息)。这样可以确保独特信息在不受发言人身份、地位或表达能力影响的情况下被呈现出来。

实施“多角度信息确认”

对于关键信息,尤其是由单一个人提出的、可能影响决策的重要“事实”,必须有意识地通过其他独立渠道进行确认。这就像是新闻采访中的“多方求证”。

角色扮演与“魔鬼代言人”制度化

指定团队成员专门负责挑战每一个被提出的信息,无论它看起来多么确凿。他们的任务就是问:“我们如何知道这是真的?”“还有其他的可能性吗?”“这个信息的来源是什么?”

培养对信息类型的集体敏感度

对团队进行培训,让所有成员都了解共同信息效应,并能识别“观察”与“解读”、“事实”与“感受”的区别。当团队形成了共同的批判性思维语言时,伪装信息的生存空间就会被压缩。

总结

在共同信息效应下,要判断个人输出信息的客观性,不能依赖于简单的“信任”,而应依赖于一套严谨的核查程序和批判性思维文化。

对于信息本身: 问它是否可验证、具体、中性。

对于输出过程: 通过安全地质询、追溯源头、分离观察与解读来探明真相。

对于组织系统: 设计匿名提交、多源验证、魔鬼代言人等机制来从根本上防范。

今天先到这儿,希望对AI,云原生,技术领导力, 企业管理,系统架构设计与评估,团队管理, 项目管理, 产品管理,信息安全,团队建设 有参考作用 , 您可能感兴趣的文章:

微服务架构设计

视频直播平台的系统架构演化

微服务与Docker介绍

Docker与CI持续集成/CD

互联网电商购物车架构演变案例

互联网业务场景下消息队列架构

互联网高效研发团队管理演进之一

消息系统架构设计演进

互联网电商搜索架构演化之一

企业信息化与软件工程的迷思

企业项目化管理介绍

软件项目成功之要素

人际沟通风格介绍一

精益IT组织与分享式领导

学习型组织与企业

企业创新文化与等级观念

组织目标与个人目标

初创公司人才招聘与管理

人才公司环境与企业文化

企业文化、团队文化与知识共享

高效能的团队建设

项目管理沟通计划

构建高效的研发与自动化运维

某大型电商云平台实践

互联网数据库架构设计思路

IT基础架构规划方案一(网络系统规划)

餐饮行业解决方案之客户分析流程

餐饮行业解决方案之采购战略制定与实施流程

餐饮行业解决方案之业务设计流程

供应链需求调研CheckList

企业应用之性能实时度量系统演变

如有想了解更多软件设计与架构, 系统IT,企业信息化, 团队管理 资讯,请关注我的微信订阅号:

作者:Petter Liu

出处:http://www.cnblogs.com/wintersun/

本文版权归作者和博客园共有,欢迎转载,但未经作者同意必须保留此段声明,且在文章页面明显位置给出原文连接,否则保留追究法律责任的权利。

该文章也同时发布在我的独立博客中-Petter Liu Blog。

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号