04.神经网络

神经网络概述

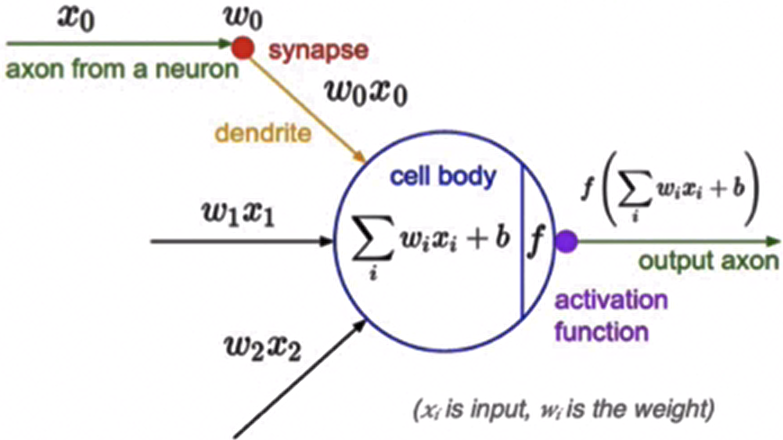

人工神经网络(Artificia NeuralNetwork,简写为ANN)也简称为神经网络(NN),是一种模仿生物神经网络结构和功能的计算模型。人脑可以看做是一个生物神经网络,由众多的神经元连接而成。各个神经元传递复杂的电信号,树突接收到输入信号,然后对信号进行处理,通过轴突输出信号。下图是生物神经元示意图:

那怎么构建人工神经网络中的神经元呢?

受生物神经元的启发,人工神经元接收来自其他神经元或外部源的输入,每个输入都有一个相关的权值(w),它是根据该输入对当前神经元的重要性来确定的,对该输入加权并与其他输入求和后经过一个激活函数f,计算得到该神经元的输出。

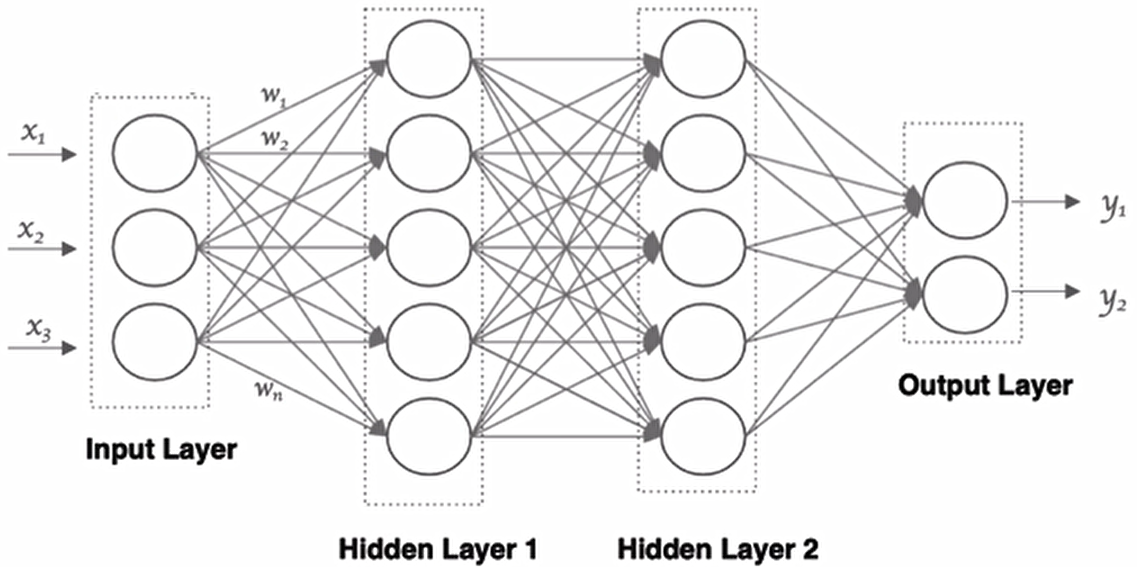

那接下来我们就利用神经元来构建神经网络,相邻层之间的神经元相互连接,并给每一个连接分配一个强度,如下图所示:

神经网络中信息只向一个方向移动,即从输入节点向前移动,通过隐藏节点,再向输出节点移动网络中没有循环或者环。其中的基本构件是:

- 输入层:即输入x的那一层

- 输出层:即输出y的那一层

- 隐藏层:输入层和输出层之间都是隐藏层

特点是:

- 同一层的神经元之间没有连接。

- 第N层的每个神经元和第N-1层的所有神经元相连(这就是ful connected的含义),第N-1层神经元的输出就是第N层神经元的输入。

- 每个连接都有一个权值。

损失函数

优化算法

激活函数

参数初始化

神经网络的搭建

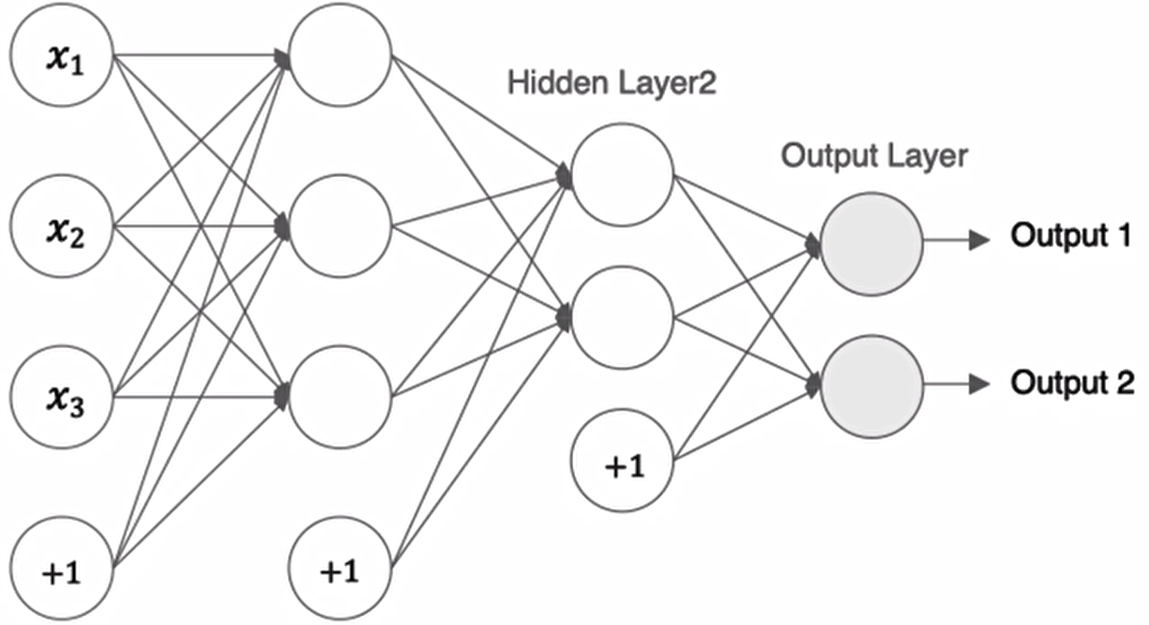

接下来我们来构建如下图所示的神经网络模型:

tf.Keras中构建模有两种方式,一种是通过Sequential构建,一种是通过Model类构建。前者是按一定的顺序对层进行堆叠,而后者可以用来构建较复杂的网络模型。首先我们介绍网络全连接层的构建:

tf.keras.layers.Dense(units, activation=None, use_bias=True, kernel_initializer='glorot_uniform',bias_initializer='zeros )- 主要参数:

- units:当前层中包含的神经元个数

- Activation:激活函数,relu,sigmoid等

- kernel_initializer:权重的初始化方式,默认是Xavier初始化

- use_bias:是否使用偏置,默认使用偏置

- bias_initializer: 偏置的初始化方式,默认为0

通过Sequential构建

Sequential() 提供一个层的列表,就能快速地建立一个神经网络模型,实现方法如下所示:

import tensorflow as tf

from tensorflow import keras

from tensorflow.keras import layers

# 定义一个Sequential模型,包含三层

model=keras.Sequential([

# 指定输入层参数的形状

layers.Input(shape=(3,1)),

# 第一层,激活函数为:relu,权重初始化函数:glorot_uniform

layers.Dense(3,activation='relu',kernel_initializer='glorot_uniform',use_bias=True, name='layers1'),

# 第二层,激活函数为:relu,权重初始化函数:glorot_uniform

layers.Dense(2,activation='relu',kernel_initializer='glorot_uniform',use_bias=True, name='layers2'),

# 第三层,激活函数为:sigmoid,权重初始化函数:glorot_uniform

layers.Dense(2,activation='sigmoid',kernel_initializer='glorot_uniform',use_bias=True, name='layers3')

])

model.summary()Model: "sequential_1"

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃ Layer (type) ┃ Output Shape ┃ Param # ┃

┡━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━┩

│ layers1 (Dense) │ (None, 3, 3) │ 6 │

├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤

│ layers2 (Dense) │ (None, 3, 2) │ 8 │

├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤

│ layers3 (Dense) │ (None, 3, 2) │ 6 │

└──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────┘

Total params: 20 (80.00 B)

Trainable params: 20 (80.00 B)

Non-trainable params: 0 (0.00 B)

model.summary()在 TensorFlow/Keras 中的作用是直观展示神经网络的结构和参数信息,是模型调试和分析的核心工具。核心功能详解参照文末:model.summary()上表Param列的参数个数计算方法:参数总数 = (输入特征数 × 神经元数量) + 神经元数量(偏置)

6=1*3+3

8=3*2+2

6=2*2+2

生成拓扑图:

keras.utils.plot_model(

model,

to_file='model.png', # 输出文件名

show_shapes=True, # ★ 关键:显示维度

show_dtype=True, # 显示数据类型

show_layer_names=True, # 显示层名称

rankdir='TB', # 方向: TB(上下)/LR(左右)

expand_nested=False, # 是否展开嵌套模型

dpi=100 # 图像分辨率

)

keras.utils.plot_model()是比model.summary()更强大的模型可视化工具。它生成模型结构的图形化表示,尤其适合理解复杂神经网络架构。详细解析参照文末:keras.utils.plot_model()

通过这种sequential的方式只能构建简单的序列模型,较复杂的模型没有办法实现

通过function APl构建

tf.keras 提供了 Functional API,建立更为复杂的模型,使用方法是将层作为可调用的对象并返回张量,并将输入向量和输出向量提供给 tf.keras.Model的 inputs 和 outputs 参数,实现方法如下:

# 定义输层c

input=tf.keras.layers.Input(shape=(3,1))

# 隐藏层1:激活函数为relu,其他参数默认

x=tf.keras.layers.Dense(3,activation='relu',name='layer1')(input)

# 隐藏层2:激活函数为relu,其他参数默认

x=tf.keras.layers.Dense(3,activation='relu',name='layer2')(x)

#:输出层:激活函数为sigmoid

output=tf.keras.layers.Dense(2,activation='sigmoid',name='layer3')(x)

# 使用Model来创建模型,明确指定输入和输出

model=tf.keras.Model(inputs=input,outputs=output,name='FunctionAPI_Model')

# 展示模型结果

model.summary()Model: "FunctionAPI_Model"

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃ Layer (type) ┃ Output Shape ┃ Param # ┃

┡━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━┩

│ input_layer_4 (InputLayer) │ (None, 3, 1) │ 0 │

├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤

│ layer1 (Dense) │ (None, 3, 3) │ 6 │

├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤

│ layer2 (Dense) │ (None, 3, 3) │ 12 │

├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤

│ layer3 (Dense) │ (None, 3, 2) │ 8 │

└──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────┘

Total params: 26 (104.00 B)

Trainable params: 26 (104.00 B)

Non-trainable params: 0 (0.00 B)通过model的子类构建

通过model的子类构建模型,此时需要在_init_中定义神经网络的层,在call方法中定义网络的前向传播过程,实现方法如下:

#定义Model子类

class MyModel(tf.keras.Model):

#在init方法中定义网络层结构

def __init__(self):

super(MyModel,self).__init__()

# 隐藏层1:激活函数为relu,其他参数默认

self.dense1=tf.keras.layers.Dense(3,activation='relu',name='layer1')

# 隐藏层2:激活函数为relu,其他参数默认

self.dense2=tf.keras.layers.Dense(3,activation='relu',name='layer2')

#:输出层:激活函数为sigmoid

self.dense3=tf.keras.layers.Dense(2,activation='sigmoid',name='layer3')

# 在call方法中完成前向传播

def call(self,inputs):

x=self.dense1(inputs)

x=self.dense2(x)

outputs=self.dense3(x)

return outputs

# 实例化模型

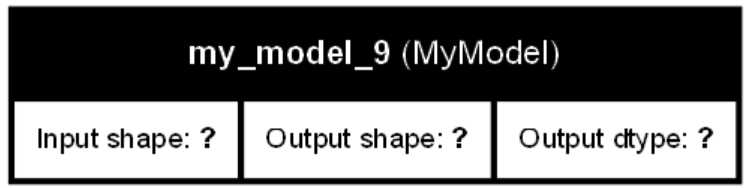

model=MyModel()

# 设置一个输入,调用模型(否则无法使用summary())

x=tf.ones((1,3))

y=model(x)

print(y)

# 展示模型结果

model.summary()tf.Tensor([[0.5141676 0.5086074]], shape=(1, 2), dtype=float32)

Model: "my_model_9"

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃ Layer (type) ┃ Output Shape ┃ Param # ┃

┡━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━┩

│ layer1 (Dense) │ (1, 3) │ 12 │

├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤

│ layer2 (Dense) │ (1, 3) │ 12 │

├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤

│ layer3 (Dense) │ (1, 2) │ 8 │

└──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────┘

Total params: 32 (128.00 B)

Trainable params: 32 (128.00 B)

Non-trainable params: 0 (0.00 B)注意,使用这种方法创建的模型,无法使用keras.utils.plot_model来绘制拓扑图(只会绘制一个结果,不会绘制出整个架构)

keras.utils.plot_model(

model,

to_file='model.png', # 输出文件名

show_shapes=True, # ★ 关键:显示维度

show_dtype=True, # 显示数据类型

show_layer_names=True, # 显示层名称

rankdir='TB', # 方向: TB(上下)/LR(左右)

expand_nested=False, # 是否展开嵌套模型

dpi=100 # 图像分辨率

)

神经网络的优缺点

1.优点

- 精度高,性能优于其他的机器学习方法,甚至在某些领域超过了人类C

- 可以近似任意的非线性函数

- 随之计算机硬件的发展,近年来在学界和业界受到了热捧,有大量的框架和库可供调用

2.缺点

- 黑箱,很难解释模型是怎么工作的

- 训练时间长,需要大量的计算力

- 网络结构复杂,需要调整超参数

- 小数据集上表现不佳,容易发生过拟合

补充内容

model.summary()

核心功能详解

1. 模型结构可视化

- 层级展示:按顺序列出所有层(输入层、隐藏层、输出层)

- 层级类型:显示每层的类别(Dense, Conv2D, LSTM, Dropout 等)

- 拓扑连接:清晰展示数据流的走向(例如通过

Output Shape变化)

2. 参数统计

- 参数数量 (Param #):

- 可训练参数(权重 W + 偏置 b)

- 不可训练参数(如 BatchNormalization 的冻结参数)

- 计算公式:

Dense层:Params = (输入神经元数 × 输出神经元数) + 输出神经元数(偏置)Conv2D层:Params = (kernel宽 × kernel高 × 输入通道数 × 输出通道数) + 输出通道数(偏置)

3. 维度变化

- Output Shape:

- 显示数据经过每层后的维度变化

- 例如:

(None, 128)表示 (批大小, 特征维度)

4. 资源概览

- 总参数量 (Total params):所有层参数总和

- 可训练参数量 (Trainable params):被优化的参数

- 非训练参数量 (Non-trainable params):冻结参数(如迁移学习中的预训练层)

输出示例分析

-

结构解读:

- 第 1 层:全连接层(128 个神经元),接收

(None, 784)输入(784 维特征) - 第 2 层:Dropout 层(不改变维度)

- 第 3 层:输出层(10 个神经元,适合十分类)

- 第 1 层:全连接层(128 个神经元),接收

-

参数计算:

dense_1:(784 输入 × 128 神经元) + 128 偏置 = 100,480dense_2:(128 输入 × 10 神经元) + 10 偏置 = 1,290

-

资源总结:

- 总计 101,770 个可训练参数

- 无冻结参数

为什么需要它?

| 场景 | 用途 |

|---|---|

| 模型调试 | 快速发现层维度不匹配错误(如 Conv2D 输出尺寸计算错误) |

| 资源优化 | 识别参数量爆炸的层(如过度复杂的 Dense 层) |

| 架构理解 | 可视化数据流的维度变化(尤其 RNN/CNN 的序列处理) |

| 迁移学习 | 检查冻结参数的数量 |

| 论文/报告 | 提供标准的模型结构描述格式 |

进阶使用技巧

-

自定义输出:

-

获取参数细节:

-

可视化工具扩展:

何时使用?

- 模型构建完成后立即调用

- 加载预训练模型后验证结构

- 出现维度相关错误时诊断问题

- 模型部署前评估计算复杂度

📌 注意:需在模型编译 (

model.compile()) 后调用,否则可能丢失参数量信息(部分层在编译时才确定维度)

keras.utils.plot_model()

核心功能与优势

1. 图形化拓扑结构

- 生成类似流程图的模型结构图

- 显示层级连接关系(单路径/多输入输出/分支结构)

- 直观展示数据流动方向

2. 多层信息集成

| 显示内容 | 说明 | 启用参数 |

|---|---|---|

| 层名称 | 每层的标识名 | 默认显示 |

| 层类型 | Dense/Conv2D/LSTM等 | 默认显示 |

| 输入输出维度 | 每层的 tensor shape | show_shapes=True |

| 数据类型 | float32/int64 等 | show_dtype=True |

| 参数数量 | 每层的可训练参数量 | 需自定义 |

3. 复杂架构支持

- 完美可视化:

- 多输入/多输出模型

- 分支结构(如 Inception 模块)

- 残差连接(ResNet 跳跃连接)

- 共享权重层

- 子模型嵌套

关键参数详解

tf.keras.utils.plot_model(

model,

to_file='model.png', # 输出文件名

show_shapes=True, # ★ 关键:显示维度

show_dtype=False, # 显示数据类型

show_layer_names=True, # 显示层名称

rankdir='TB', # 方向: TB(上下)/LR(左右)

expand_nested=False, # 是否展开嵌套模型

dpi=96 # 图像分辨率

)示例输出与应用场景

1. 简单全连接网络

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号