电路基础:电容器

电容器

工作原理

什么是电容器?

在两块带有相反极性电荷的平行导板间置入绝缘介质,如空气、陶瓷,即可制成电容器.

如果用电池给电容器两端施加电压,那么电子会从 电池负极端 流出,积聚在下极板上,同时,有电子从 上极板 流出,积聚到 电池正极上.

一句话:上极板将缺乏电子,下极板将汇聚电子.

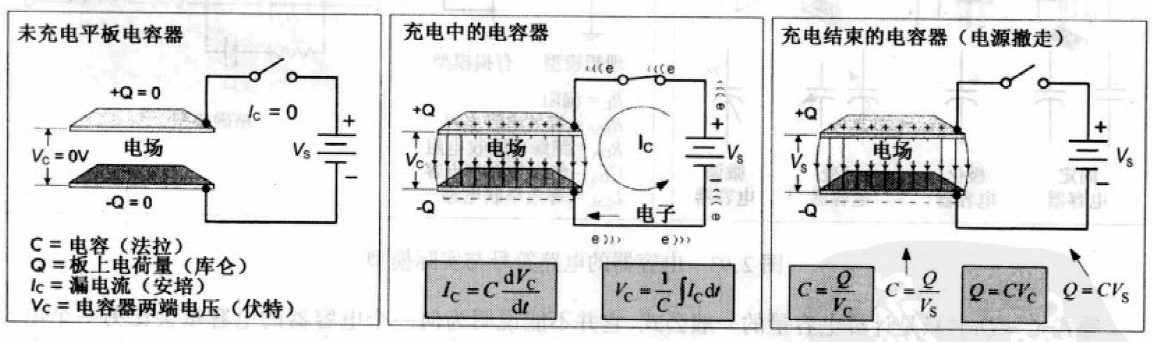

电容器工作原理示意图:

充电:接上电池时,上极板出现正电荷+Q,下极板出现负电荷-Q,电荷在电极板直接产生电场,板间电压 = 电池电压. 当电容器与电池没有电压差时,电子停止流动,系统达到平衡,此时,充电结束.

若此时移去电容器两端电池,而不短接电容,那么极板上的电荷、板间电场、电压维持不变.

当然,实际情况是,充电的电容器脱离电源后,最终会失去电荷. 因为极板间空气/介质的绝缘特性不是理想的,移除电源后,会出现“漏电流”,电容器会在几秒~几小时后完全放电.

放电:如果想给电容器快速放电,可用一根导线将2个极板连接,形成从-极板到+极板的导电通路,系统变为中性.

电容器极板上电荷量Q与板间电压V的比值,称为电容C:

C总取正值,单位法拉,F.

电容器是用来保存电荷或以电场形式存储电能的器件.

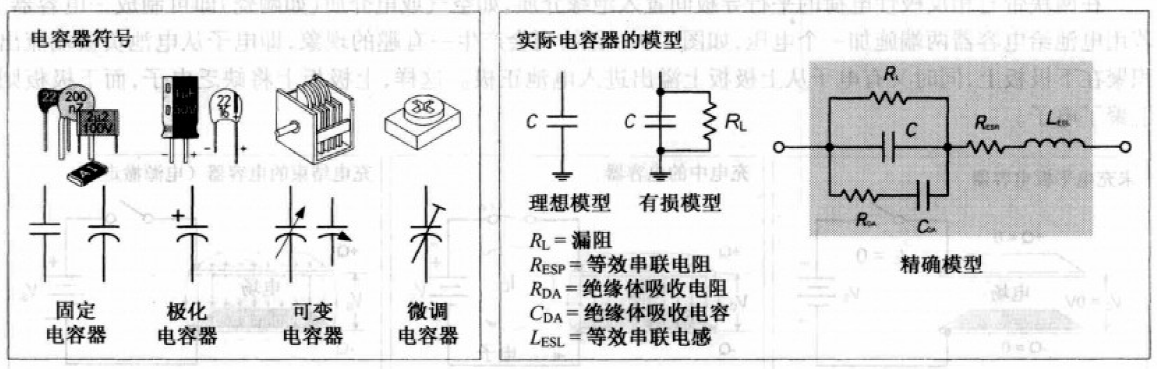

电容器符号与实际模型:

电容的确定

电容器的电容C与极板面积A、极板间距离d、绝缘材料或电介质有关. 如果给2平行极板施加电压V,则极板间的电场强度\(E=V/d\)

根据电荷守恒,2极板上必带有等量、异号的电荷.

根据高斯定理,

其中,

- 电场强度\(\bm{E}\)(矢量)

- 闭合曲面S

- \(d\bm{A}\),S上的微面积矢量

- \(Q _{enc}\),S内包围的净电荷(单位:库仑,C)

- \(ε\),介电常数

净电荷,指一个系统内,所有+电荷、-电荷的代数和.

将其应用到电容两极板:

自由空间或真空的介电常数:\(ε_0=8.85×10^{−12} F/m\)

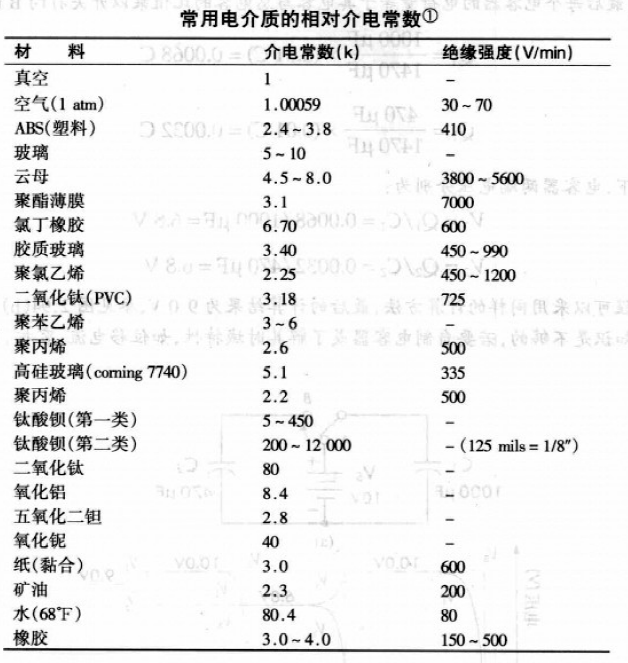

一种介质的介电常数与真空中的介电常数的比值,称为相对介电常数:

∴电容的一种计算公式

商用电容器

商用电容器:极板为金属薄片制成,板间填充薄层固态或液态介质.

常用固态介质:云母、纸、聚丙烯、特殊陶瓷

特点:体积小、电容量大

电解电容器:极板用铝箔制成,板间填充半液体状的导电化合物.

通过给电容器加直流电压产生化学反应,使电介质在其中一组极板上形成非常薄的绝缘薄膜.

特点:一定面积的电解电容器的电容,要比其他介质电容器的电容大,因为其电介质薄膜比任何固态电介质的要薄.

额定电压、介质击穿

电容器内介质起绝缘作用. 绝缘体内部电子不能脱离原子,但如果施加足够高电压,电介质内的电子就会脱离原子,导致电介质击穿.

电介质击穿电压与化学成分、厚度有关. 其他因素:电极形状、间隙长度、气压或气体密度、电压、电介质的纯度电路外部环境(如湿度、温度 etc.).

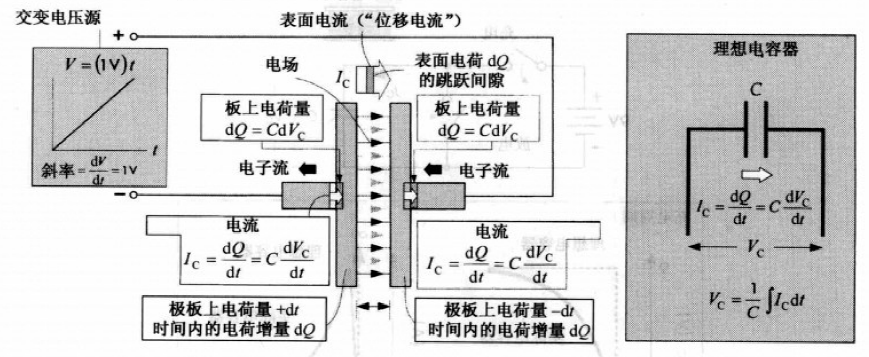

电容器的电流模型

对于理想电容器,电容表达式微分形式:

其中,电容C是不随电荷、电压、时间改变的常量

由电流定义,流过电容的电流:

其中,\(dV_C\)电容两端电压微分

反过来,可求出\(V_C\)

如下图,dt时间内,有微量电荷dQ流入右极板,同时左极板出现相同电荷dQ.

电容器的能量

能量在理想电容器中不会被消耗,但对含有内阻的实际电容不成立. 因为实际电容内阻很小,所以经常忽略其消耗的能量.

电容器的功率:\(P=IV\)

又由功率定义,

其中,dE是微分时间dt电容器的能量变化

对E积分,

例:给1个1000μF电容器施加5V电压,求电容器的能量

解:

时间常数

电容器接直流电压源两端,几乎瞬间完成充电. 因为含内阻,所以用几乎.

如果用导线连接两端,几乎瞬间完成放电.

如果电路中接入电阻,充电、放电、的速率将遵循一指数规律.

常用应用场景:定时集成电路、振荡电路、波形发生电路、低放电功率存储电路

RC充电电路电流、电压:

其中,时间常数\(τ=RC\)(单位:秒),t为接入电压源后的时间(单位:秒),e=2.718,\(V_R、V_C\)分别为电阻电压、电容电压

理论上,充电时间将趋于无穷,但充电电流最终将减小至不可测的数值.

通常令\(τ=RC\)为电路时间常数(单位:秒),经过1τ后(t=τ),电容的充电电压达到电源电压的63.2%;经过2τ后(t=2τ),电容电压达电源电压86.5%;3τ后,电容电压为电源电压的95%.

寄生电容

电容不仅存在于电容器内部,2个不同电位的表面互相靠近时,就会产生电场,存在电容效应,作用如同电容器.

这种无意间形成的电容,并非人为的,称为寄生电容.

寄生电容对高阻抗电路、敏感电路影响较大:

1)高阻抗电路,容性电抗占电路阻抗的比例较大

2)敏感电路中,寄生电容通常与电路并联,频率较高时,将起到旁路信号作用.

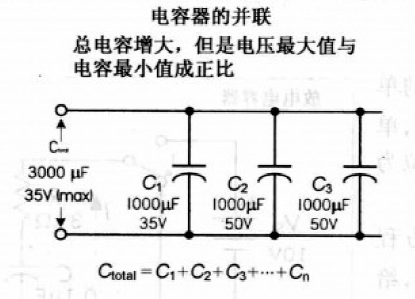

电容并联

电容并联时,总电容为各电容相加,计算类似于电阻串联:

如下图,3个电容并联,对电路上部节点应用基尔霍夫电流定理,可得出等效电容:

电容串联

电容串联,总电容小于最小电容器的容值,计算类似于电阻并联:

对环路应用基尔霍夫电压定理,

括号内是等效电容.

容抗

电容器上的电荷\(Q=CV\). 在一个交流电路中,电荷在电路中做周期性的往返运动,电荷(或电流)的运动速度与电压、电容、频率成正比. 将电容、频率相乘,得到一个类似于电阻的量,由于没有热量产生,因此将这一量称为容抗,单位:Ω.

容抗计算:

其中,\(X_C\)容抗(单位:Ω),频率f(单位:Hz),电容C(单位:F),π=3.1416,角频率ω=2πf

用位移电流公式,也能推导出容抗公式:

\(sin(ωt)=-1\)时,电流达到最大值/峰值\(I_0=ωCV_0\)

比值\(V_0/I_0=1/(ωC)\)类似于欧姆定律中电阻,单位:Ω. 但“阻抗”线性不同于传统电阻器,因此将该阻抗称为容抗.

\(f\to ∞\)时,\(X_C=0\),即高频时认为电容器短路;

\(f=0\)时,\(X_C\to ∞\),即任务电容器断路.

注意:容抗不消耗电能. 在1/4周期内存储在电容器中电脑,到下一个1/4周期又会直接释放回电路.

例:给220pF电容器两端加10MHz电压源,求出电容器的容抗.

解:

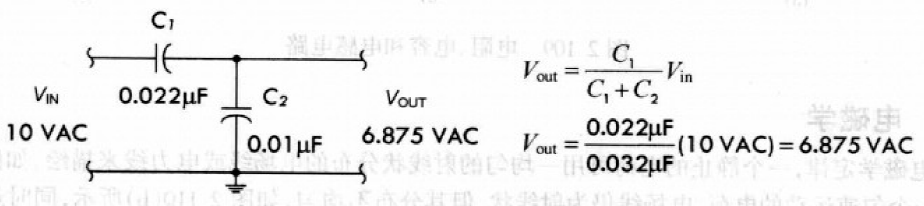

电容性分压器

电容性分压器用于输入交流信号的电路中,因为电容器隔断直流,所以直流电路不能用电容性分压器.

电容性分压器的交流输出电压计算公式,不同于电阻分压器的计算. 如下图,分压公式的分子是串联元件\(C_1\),而非\(C_2\)

注:输出电压\(V_{out}\)与输入频率f无关

如果是电阻分压器,

参考

[1] 美 舍茨 Scherz, Paul.实用电子元器件与电路基础[M].电子工业出版社,2009.

[2] https://baike.baidu.com/item/高斯定理

[3] 电路基础:交流电路

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号