二叉树与树

二叉树的概念与遍历

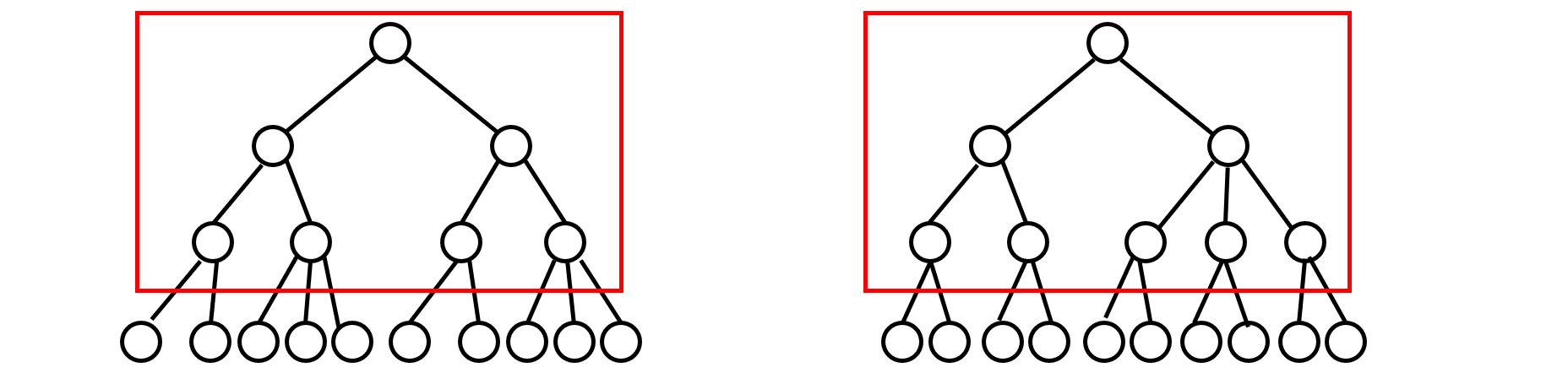

不定项选择题:2-3 树是一种特殊的树,它满足两个条件:

- 每个内部节点有两个或三个子节点

- 所有的叶节点到根的路径长度相同

如果一棵 2-3 树有 10 个叶节点,那么它可能有多少个非叶节点?

- A. 5

- B. 6

- C. 7

- D. 8

答案

CD。

P4913

#include <cstdio>

#include <algorithm>

using std::max;

const int N = 1e6 + 5;

int l[N],r[N];

int height(int u) { // 计算以u为根节点的子树的高度

if (u==0) return 0;

return 1+max(height(l[u]),height(r[u]));

}

int main()

{

int n; scanf("%d",&n);

for (int i=1;i<=n;i++) {

int x,y; scanf("%d%d",&x,&y);

l[i]=x;r[i]=y;

}

printf("%d\n", height(1));

return 0;

}

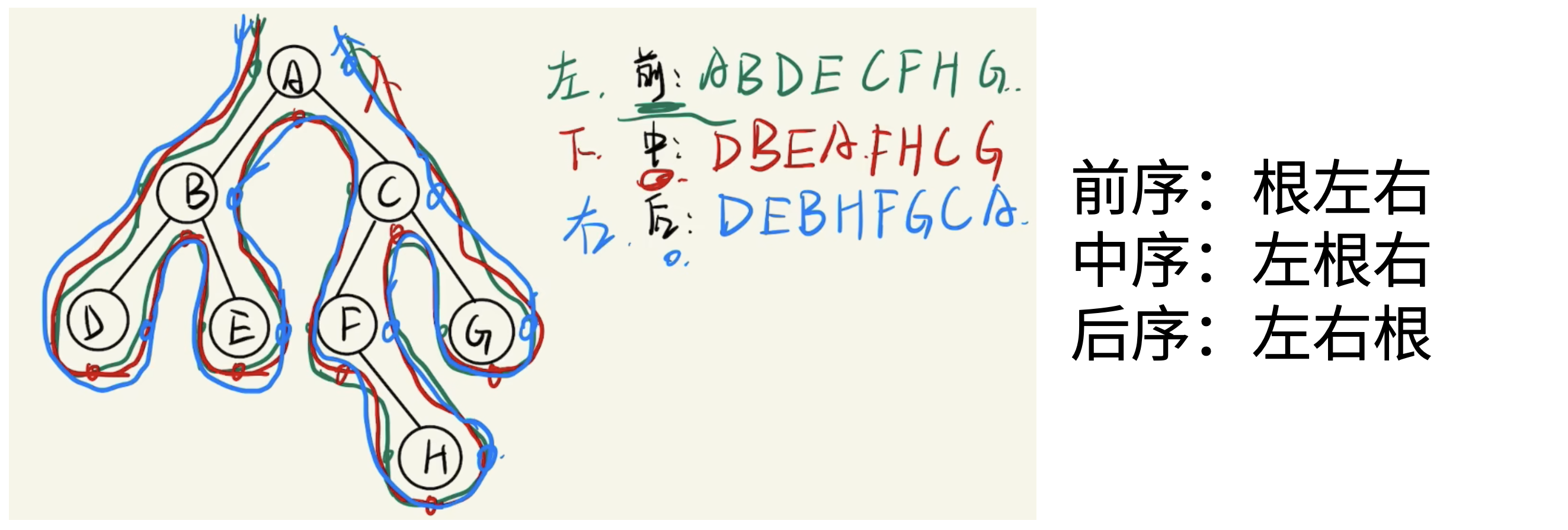

二叉树遍历的意思是将一棵二叉树从根结点开始,按照指定顺序,不重复、不遗漏地访问每一个结点。在完成一些任务中,必须要访问所有结点的信息,那么就需要按照某种方式不重复、不遗漏地访问所有结点。

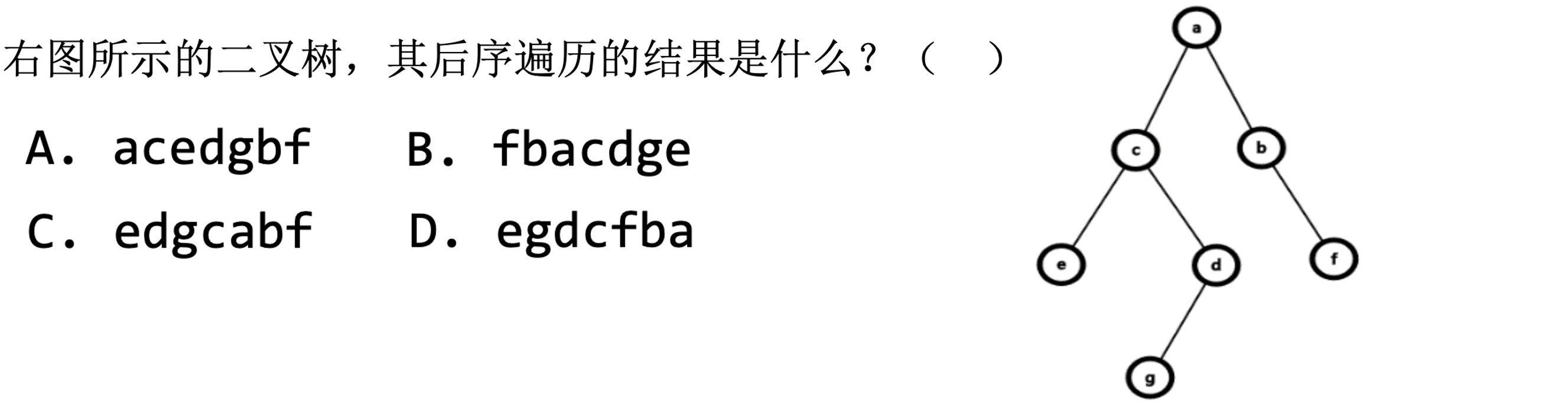

答案

D

P1305

#include <cstdio>

const int N = 30;

char s[10];

int l[N],r[N];

void dfs(int u) {

if (u==0) return;

// 先序遍历:根左右

char ch=u-1+'a';

printf("%c", ch);

dfs(l[u]); dfs(r[u]);

}

int main()

{

int n; scanf("%d",&n);

int root;

for (int i=1;i<=n;i++) {

scanf("%s", s);

// s[0] s[1] s[2]

int u=s[0]-'a'+1;

int left=(s[1]=='*' ? 0 : s[1]-'a'+1);

int right=(s[2]=='*' ? 0 : s[2]-'a'+1);

l[u]=left; r[u]=right;

if (i==1) root=u;

}

dfs(root);

return 0;

}

已知一棵二叉树,可以确定它的三种遍历序列。反过来,已知两种遍历序列,能否确定二叉树?

根据先序和中序遍历序列确定一棵二叉树的步骤:

- 根据先序序列第一个节点确定根节点

- 根据根节点在中序序列中的位置,分割出左子树和右子树

- 对左子树和右子树分别递归使用相同的方法继续分解

P1827

#include <cstdio>

#include <cstring>

const int N = 30;

char mid[N], pre[N]; // 中、前

void solve(int l1,int r1,int l2,int r2) {

if (l1>r1 || l2>r2) return;

// printf("mid[%d,%d], pre[%d,%d]\n", l1,r1,l2,r2);

// mid[l1...r1] pre[l2...r2]

char root=pre[l2];

// 在中序遍历中查找根节点的位置

int pos;

for (int i=l1;i<=r1;i++) {

if (mid[i]==root) {

pos=i; break;

}

}

// pos就是中序的根节点位置

// 左子树 mid[l1...pos-1] 右子树 mid[pos+1...r1]

// 左子树大小 pos-l1

// 右子树大小 r1-pos

// pre[l2+1...l2+(pos-l1)]

// pre[r2-(r1-pos)+1...r2]

solve(l1,pos-1,l2+1,l2+(pos-l1));

solve(pos+1,r1,r2-(r1-pos)+1,r2);

printf("%c",root);

}

int main()

{

scanf("%s%s",mid+1,pre+1);

int len=strlen(mid+1);

solve(1,len,1,len);

return 0;

}

根据中序和后序遍历序列确定一棵二叉树的步骤:

- 根据后序序列最后一个节点确定根节点

- 根据根节点在中序序列中的位置,分割出左子树和右子树

- 对左子树和右子树分别递归使用相同的方法继续分解

【练习】已知一棵二叉树的中序遍历序列为 CBEDAHGIJF,后序遍历序列为 CEDBHJIGFA,求出其先序遍历序列。

答案

ABCDEFGHIJ

选择题:前序遍历和中序遍历相同的二叉树为且仅为?

- A. 只有 1 个点的二叉树

- B. 根节点没有左子树的二叉树

- C. 非叶子节点只有左子树的二叉树

- D. 非叶子节点只有右子树的二叉树

答案

D。

前序遍历:根节点 → 左子树 → 右子树,中序遍历:左子树 → 根节点 → 右子树。

在前序遍历中,访问的第一个节点永远是当前树(或子树)的根节点。在中序遍历中,访问的第一个节点是当前树(或子树)的最左边的节点。

要使两个遍历序列相同,它们的第一个元素必须相同。这意味着,对于树中的任意一个节点(把它看作一个子树的根),它自身必须是该子树中最左边的节点。这种情况发生的唯一条件是:这个节点没有左子树。如果它有左子树,那么中序遍历就会先访问左子树,导致第一个被访问的节点不是根节点,从而与前序遍历产生差异。

这个“没有左子树”的条件必须对树中的每一个节点都成立。如果树的根节点没有左子树,那么遍历的下一个节点将是右子树的根。对于这个右子树,同样的逻辑也适用:它的根节点(即原始树根的右孩子)也不能有左孩子。这个规律依次传递下去,得出的结论是:整棵树从上到下,没有任何一个节点可以拥有左孩子。

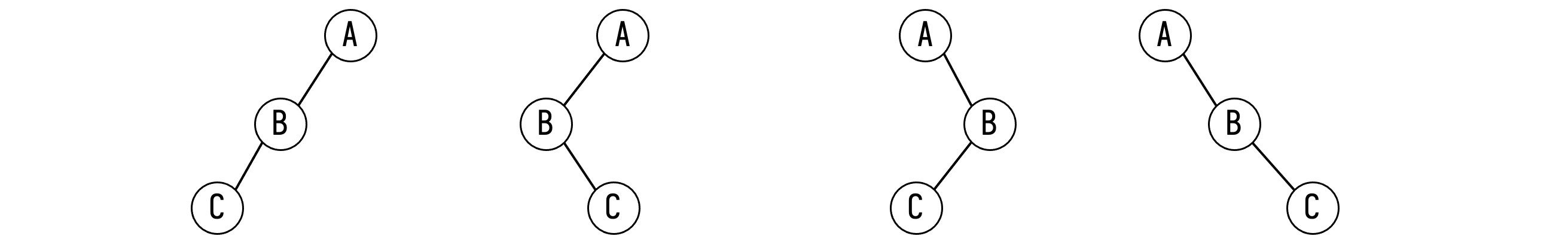

【思考】已知先序和后序遍历序列,能否确定一棵二叉树?

答案

不能。例如先序遍历序列为 ABC,后序遍历序列为 CBA,可以画出 \(4\) 种不同的结构。

P1229

#include <iostream>

#include <string>

using std::string;

using std::cin;

using std::cout;

using ll = long long;

int main()

{

string s1,s2;

cin>>s1>>s2;

ll ans=1;

// 找会有多少个前序AB后序BA的

int len=s1.size();

for (int i=0;i<=len-2;i++) {

// s1[i] s1[i+1]

for (int j=0;j<=len-2;j++) {

// 是否存在 s2[j]-s1[i+1] s2[j+1]-s1[i]

if (s2[j]==s1[i+1] && s2[j+1]==s1[i]) {

ans*=2; break;

}

}

}

cout<<ans<<"\n";

return 0;

}

例题:P4715 【深基16.例1】淘汰赛

#include <cstdio>

#include <algorithm>

using std::max;

using std::min;

const int N = 300;

int tree[N],winner[N], len;

void dfs(int u) {

if (u>=len) return;

dfs(u*2); dfs(u*2+1);

if (tree[u*2]>tree[u*2+1]) {

tree[u]=tree[u*2];

winner[u]=winner[u*2];

} else {

tree[u]=tree[u*2+1];

winner[u]=winner[u*2+1];

}

}

int main()

{

int n; scanf("%d",&n);

len=1;

for (int i=1;i<=n;i++) len*=2;

for (int i=len;i<=2*len-1;i++) {

scanf("%d",&tree[i]);

winner[i]=i-len+1;

}

dfs(1);

printf("%d\n", tree[2]<tree[3]?winner[2]:winner[3]);

return 0;

}

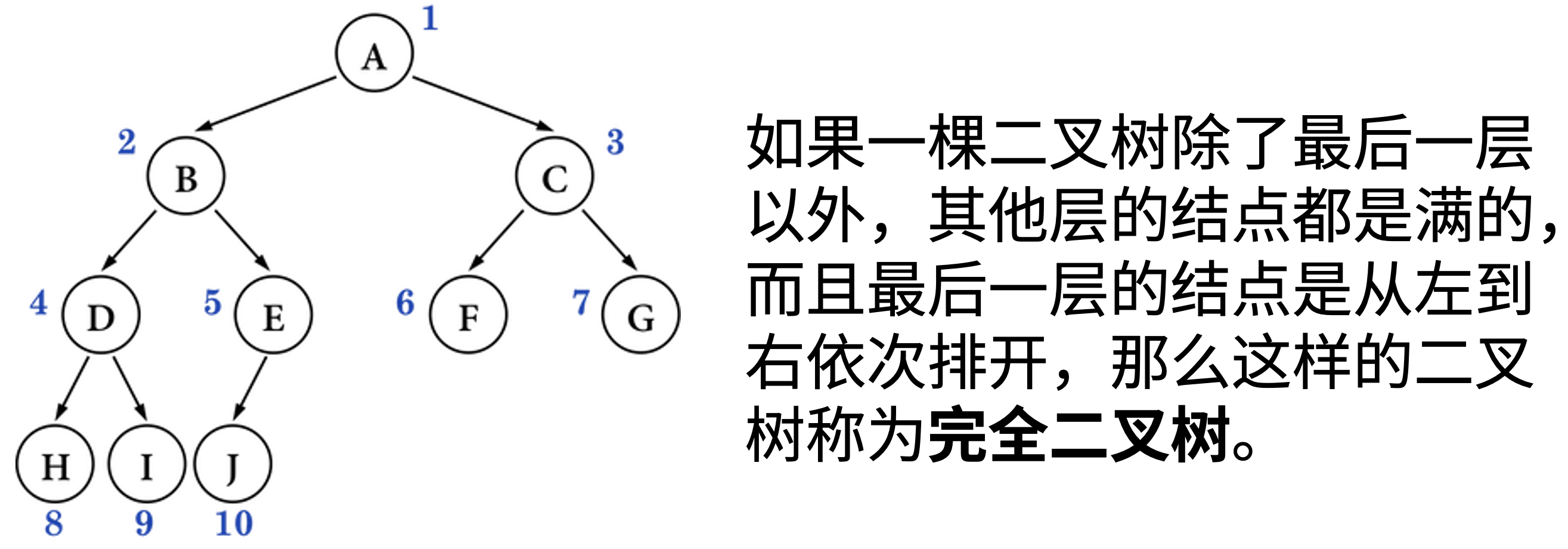

如果国家个数不是 \(2^n\) 个,而是一个任意正整数,这棵树的形态是?

答案

B。前 \(4\) 层都是满的,第 \(5\) 层至少有一个结点,因此至少有 \(1+2+4+8+1=16\) 个结点。

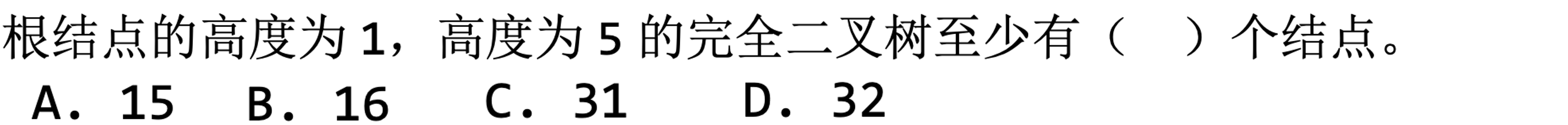

选择题:假设有一棵 \(h\) 层的完全二叉树,该树最多包含多少个节点?

- A. \(2^h-1\)

- B. \(2^{h+1}-1\)

- C. \(2^h\)

- D. \(2^{h+1}\)

答案

A。一个具有 \(h\) 层的完全二叉树,要使其节点数达到最多,那么它的所有层都必须被填满。当所有层都被填满时,这棵树就成了一棵完美二叉树。

一棵 \(h\) 层的完美二叉树的节点总数:

- 第 1 层有:\(2^0=1\) 个节点

- 第 2 层有:\(2^1=2\) 个节点

- 第 3 层有:\(2^2=4\) 个节点

- ……

- 第 \(h\) 层:\(2^{h-1}\) 个节点

总节点数就是将每一层的节点数相加,这是一个等比数列求和:\(总数 = 1+2+4+\cdots+2^{h-1}\)。

根据等比数列求和公式 \(S_n = \dfrac{a_1(1-q^n)}{1-q}\),其中 \(a_1 = 1\),\(q=2\),\(n=h\),\(总数 = \dfrac{1 \times (2^h-1)}{(2-1)} = 2^h-1\)。

因此,一棵 \(h\) 层的完全二叉树最多包含 \(2^h-1\) 个节点。

选择题:根节点深度为 \(0\),一棵深度为 \(h\) 的满 \(k(k \gt 1)\) 叉树,即除最后一层无任何子节点外,每一层上的所有节点都有 \(k\) 个子节点的树,共有多少个节点?

- A. \(\dfrac{k^{h+1}-1}{k-1}\)

- B. \(k^{h-1}\)

- C. \(k^h\)

- D. \(\dfrac{k^{h-1}}{k-1}\)

答案

A。

总节点数 \(N = k^0 + k^1 + k^2 + \cdots + k^h\),应用等比数列求和公式可以得到 \(\dfrac{k^{h+1}-1}{k-1}\)。

选择题:令根节点的高度为 1,则一棵含有 2021 个节点的二叉树的高度至少为?

- A. 10

- B. 11

- C. 12

- D. 2021

答案

B。

为了使含有 2021 个节点的二叉树高度最小,这棵树必须尽可能地“紧凑”和“平衡”。这种形态的树是完全二叉树。

一棵高度为 \(h\) 的完美二叉树(最紧凑的情况),其节点总数为 \(2^h-1\)。一棵高度为 \(h\) 的完全二叉树,其节点数 \(n\) 满足以下关系:它至少包含一个高度为 \(h-1\) 的完美二叉树和一个在第 \(h\) 层的节点,至多是一个高度为 \(h\) 的完美二叉树。因此,节点数 \(n\) 的范围是 \(2^{h-1} \le n \le 2^h-1\)。

需要找到满足 \(2^{h-1} \le 2021 \le 2^h-1\) 的最小整数 \(h\)。当 \(h=10\) 时,一个高度为 10 的完全二叉树,节点数范围为 \([2^9, 2^{10}-1]\),即 \([512, 1023]\)。因为 \(2021 \lt 1023\),所以高度为 10 的树不足以容纳 2021 个节点。当 \(h=11\) 时,一个高度为 11 的完全二叉树,节点数范围是 \([2^{10}, 2^{11}-1]\),即 \([1024, 2047]\)。因为 \(1024 \le 2021 \le 2047\),所以 2021 个节点可以构成一棵高度为 11 的完全二叉树。

选择题:一个深度为 5(根节点深度为 1)的完全 3 叉树,按前序遍历的顺序给节点从 1 开始编号,则第 100 号节点的父节点是第几号?

- A. 95

- B. 96

- C. 97

- D. 98

答案

正确答案是 C。

需要知道一个节点作为根时,它所包含的整个满子树一共有多少个节点。

一个深度为 \(d\) 的满 \(k\) 叉树的节点总数公式为 \((k^d - 1) / (k - 1)\),本题中 \(k=3\)。

- 深度为 1 的子树(单个叶子节点):\((3^1-1)/2=1\) 个节点。

- 深度为 2 的子树:\((3^2-1)/2=4\) 个节点。

- 深度为 3 的子树:\((3^3-1)/2=13\) 个节点。

- 深度为 4 的子树:\((3^4-1)/2=40\) 个节点。

- 深度为 5 的整棵树(如果是满的):\((3^5-1)/2=121\) 个节点。

二叉树的综合应用

P1364

#include <cstdio>

#include <algorithm>

using std::min;

const int N = 105;

int n,ans,people;

int w[N],l[N],r[N],depth[N],s[N];

// depth记录每个节点的深度,s记录每个节点的子树人口总量

bool flag[N];

void dfs(int u, int d) {

if (u==0) return;

depth[u]=d;

dfs(l[u],d+1); dfs(r[u],d+1);

s[u]=w[u]+s[l[u]]+s[r[u]];

}

void solve(int u, int sum) { // 医院换到u时,距离和为sum

if (u==0) return;

// printf("sum=%d\n",sum);

ans=min(ans,sum);

// u->l[u]

// 此时距离和的变化

// l[u]的子树(s[l[u]])距离全都缩小了1

// 其他人(总人口数-s[l[u]])距离增大1

// 距离和 - s[l[u]] + (总人口数-s[l[u]])

solve(l[u],sum-2*s[l[u]]+people);

solve(r[u],sum-2*s[r[u]]+people);

}

int main()

{

scanf("%d",&n);

for (int i=1;i<=n;i++) {

flag[i]=true; // 先假设它是根节点

}

for (int i=1;i<=n;i++) {

scanf("%d%d%d",&w[i],&l[i],&r[i]);

people+=w[i];

flag[l[i]]=false;

flag[r[i]]=false; // 被作为孩子就不可能是根节点

}

int root;

for (int i=1;i<=n;i++) {

if (flag[i]) {

root=i; break;

}

}

// printf("root=%d\n",root);

dfs(root,0);

ans=0;

// 先计算假如以root作为医院位置,距离和是多少

for (int i=1;i<=n;i++) ans+=w[i]*depth[i];

// 接下来要考虑换其他位置作为医院,距离和的变化

solve(root,ans);

printf("%d\n",ans);

return 0;

}

从二叉树到多叉树

多叉树和二叉树最大的不同在于,它的每个节点可以有任意数量的子节点。标准库中的 std::vector 是一个动态数组,可以根据需要增长,这使得它成为存储数量不定的子节点的理想工具。

最常用和最高效的方法是邻接表示法。

- 给节点编号:首先,给树上的每个节点一个唯一的整数 ID,例如从 \(0\) 到 \(n-1\) 或者 \(1\) 到 \(n\)。

- 建立邻接表:创建一个

vector的vector,即vector<vector<int>> tree。 - 存储关系:

tree[i]本身是一个vector,里面存储了所有以节点 \(i\) 为父节点的子节点的 ID。

例如,tree[u] = {v1, v2, v3} 就表示节点 u 有三个子节点,分别是 v1,v2 和 v3。

这种方法的优点是:

- 空间高效:只存储存在的边(父子关系),总空间复杂度为 \(O(n)\),其中 \(n\) 是节点数。

- 实现简单:很容易添加一条边(即一个父子关系)。

- 遍历方便:很容易找到一个节点的所有子节点,只需遍历对应的

vector即可。

假设有这样一棵树,节点 1 的子节点是 2, 3, 4,节点 2 的子节点是 5,节点 4 的子节点是 6 和 7。结构如下:

1

/ | \

2 3 4

| / \

5 6 7

#include <iostream>

#include <vector>

using namespace std;

// 使用邻接表示法存储树

// tree[u] 是一个 vector,存储了节点 u 的所有子节点

vector<vector<int>> tree;

// 深度优先搜索 (DFS) 遍历树

// u: 当前遍历到的节点

// depth: 当前节点的深度(用于格式化输出)

void dfs(int u, int depth) {

// 打印当前节点,并根据深度进行缩进

for (int i = 0; i < depth; i++) {

cout << " ";

}

cout << "node " << u << "\n";

// 递归地访问所有子节点

for (int child : tree[u]) {

dfs(child, depth + 1);

}

}

int main()

{

// 假设有 7 个节点,编号从 1 到 7

int n = 7;

// 需要 n+1 的大小,因为节点编号从 1 开始

tree.resize(n + 1);

// 构建树的结构

// 添加边来表示父子关系

// tree[parent].push_back(child);

// 节点 1 的子节点是 2, 3, 4

tree[1].push_back(2);

tree[1].push_back(3);

tree[1].push_back(4);

// 节点 2 的子节点是 5

tree[2].push_back(5);

// 节点 4 的子节点是 6, 7

tree[4].push_back(6);

tree[4].push_back(7);

// 假设节点 1 是根节点

int root = 1;

cout << "Start from the root node " << root << " and perform DFS traveral\n";

// 从根节点开始遍历

dfs(root, 0);

return 0;

}

代码讲解

vector<vector<int>> tree;:这是核心数据结构,tree是一个vector,它的每个元素是另一个vector<int>。tree[i]就代表了节点i的子节点列表。tree.resize(n + 1);:调整tree的大小以容纳所有节点,因为节点的编号从 1 开始,所以需要n+1的空间(索引 0 将被闲置)。tree[parent].push_back(child);:这是添加父子关系的关键,例如tree[1].push_back(2);表示“节点 2 是节点 1 的一个子节点”。dfs(int u, int depth):这是一个标准的深度优先搜索函数,用于演示如何使用建立起来的树结构。- 它首先处理当前节点

u。 - 然后,它通过

for (int child : tree[u])循环遍历u的所有子节点。 - 对每个子节点,它递归调用

dfs,从而深入到树的下一层。

- 它首先处理当前节点

当遇到以下情况时,通常需要在建树时建立双向边:题目只给出 \(n-1\) 条边,每条边用 \(u\) 和 \(v\) 表示两者之间有一条边。此时,由于在输入时无法确定谁是树上深度更深/浅的那个,必须建立双向边。如果只建单向边 \(u \rightarrow v\),万一实际遍历过程中 \(v\) 离根节点更近,由于没有构建 \(v \rightarrow u\) 这条边,使得遍历过程不正确。

处理方式

// 读入 u, v

tree[u].push_back(v);

tree[v].push_back(u); // 关键:建立反向边

遍历时的注意事项:因为建立了双向边,在进行深度优先搜索(DFS)或广度优先搜索(BFS)时,当从节点 \(p\) 走到节点 \(u\),必须防止立即从 \(u\) 又走回 \(p\)。所以,遍历函数通常需要多一个参数来记录父节点。

void dfs(int u, int parent) {

// ... 对 u 进行操作 ...

for (int v : tree[u]) {

if (v == parent) { // 如果邻居是来的地方,就跳过

continue;

}

dfs(v, u); // 递归下去,此时 u 是 v 的父节点

}

}

// 调用时,根节点的父节点可以设为一个不存在的节点,如 0 或 -1

// dfs(root, 0);

习题:P5908 猫猫和企鹅

参考代码

#include <cstdio>

#include <vector>

using namespace std;

const int N = 100005;

// 使用邻接表来存储树的结构

// tree[i] 是一个动态数组,存储所有与节点i直接相连的节点

vector<vector<int>> tree;

// n: 居住区数量, d: 猫猫愿意走的最大距离, ans: 最终答案(可以拜访的企鹅数量)

int n, d, ans;

/**

* @brief 深度优先搜索函数

*

* @param cur 当前正在访问的节点

* @param fa 当前节点的父节点(防止向回走)

* @param dis 当前节点到根节点1的距离

*/

void dfs(int cur, int fa, int dis) {

// 如果当前节点的距离已经达到了d

// 那么它的所有子节点的距离都将大于d,无需继续向下探索

if (dis == d) return;

// 遍历当前节点的所有邻居

for (int to : tree[cur]) {

// 如果邻居节点就是父节点,则跳过,避免走回头路

if (to == fa) continue;

// 如果邻居节点不是父节点,说明它是一个可以访问的子节点

// 猫猫可以拜访住在这个子节点的小企鹅,所以答案加一

ans++;

// 递归地访问这个子节点

// 子节点地父节点是当前节点(cur),距离是当前距离加一(dis + 1)

dfs(to, cur, dis + 1);

}

}

int main()

{

// 读取节点数n和最大距离d

scanf("%d%d", &n, &d);

tree.resize(n + 1);

// 循环n-1次,读取所有的道路信息,构建邻接表

for (int i = 1; i < n; i++) {

int u, v; scanf("%d%d", &u, &v);

// 因为道路输入时不知道哪个节点深度大,所以要在两个节点的邻接表中都添加对方

tree[u].push_back(v);

tree[v].push_back(u);

}

// 从根节点1开始进行深度优先搜索

// 初始状态:当前节点为1,父节点为0(一个不存在的节点),到根的距离为0

dfs(1, 0, 0);

// 输出最终统计的数量

printf("%d\n", ans);

return 0;

}

假设有 5 个节点,边是:(1, 2),(1, 3),(2, 4),(2, 5)。这棵树可以画成很多样子,但它们的结构本质上是一样的。

1 2 4

/ \ /|\ |

2 3 4 1 5 2

/ \ | / \

4 5 3 1 5

|

3

// 以上三种画法描述的是同一个结构

如果一棵树不指定根节点,那么所有节点在结构上都是平等的,没有哪个节点天生就是“根”。边 \((u,v)\) 只表示 \(u\) 和 \(v\) 是相邻的,没有 \(u\) 是 \(v\) 的父亲或孩子这种说法,这样的树称为无根树。

既然无根树里所有节点都“平等”,那么该如何下手呢?处理无根树的方法往往是:任选一个点作为根节点,将其“变成”一棵有根树。

这个过程就像把一张平铺的地图上的某个城市“拎起来”,其他城市因为重力自然下垂,形成了层次分明的结构。

当树的边带有属性(例如权重、长度、颜色、费用等)时,之前用的 vector<vector<int>> 就不够了,因为它只能存储“连接到哪个节点”,无法存储“这条连接的属性是什么”。

可以使用结构体扩展数据结构。

- 定义一个

Edge结构体,用来封装一条边的所有信息:它指向哪个节点(to),以及它的各种属性(如weight)。 - 邻接表从

vector<vector<int>>升级为vector<vector<Edge>>。 tree[u]现在是一个存储Edge对象的vector,其中每个Edge对象都描述了从u出发的一条边。

假设要解决一个问题:在一棵带权树上,求根节点到所有其他节点的距离。

#include <iostream>

#include <vector>

using namespace std;

using ll = long long;

// 1. 定义 Edge 结构体

struct Edge {

int to; // 这条边指向的节点

int weight; // 这条边的权重

};

int n;

// 2. 邻接表存储 Edge 结构体

vector<vector<Edge>> tree;

// 用于存储根节点到各点距离的数组

vector<ll> dist;

// DFS 遍历带权树

// u:当前节点

// p:父节点(用于防止走回头路)

// current_dist:从根节点到 u 的距离

void dfs(int u, int p, ll current_dist) {

dist[u] = current_dist;

// 3. 遍历邻接表时,取出的元素是 Edge 对象

for (const Edge& edge : tree[u]) {

int v = edge.to;

int w = edge.weight;

if (v == p) {

continue;

}

// 递归到子节点,并累加上这条边的权重

dfs(v, u, current_dist + w);

}

}

int main()

{

cout << "Please input the number of nodes:";

cin >> n;

tree.resize(n + 1);

dist.resize(n + 1);

cout << "\nPlease input " << n - 1 << " edges (u v weight)\n";

for (int i = 0; i < n - 1; i++) {

int u, v, w;

cin >> u >> v >> w;

// 建立双向带权边

tree[u].push_back({v, w});

tree[v].push_back({u, w});

}

int root = 1; // 假设 1 是根节点

dfs(root, 0, 0);

cout << "From the root node " << root << " to other nodes\n";

for (int i = 1; i <= n; i++) {

cout << "The distance to node " << i << " is " << dist[i] << "\n";

}

return 0;

}

习题:P6111 [USACO18JAN] MooTube S

解题思路

题目要求找到所有与视频 \(v\) 的“相关性”至少为 \(k\) 的其他视频。两个视频的相关性是它们之间路径上所有边相关性的最小值。因此,这等价于从 \(v\) 到其他点的路径上,每一条边的相关性都必须大于等于 \(k\)。

对于一个查询 \((k, v)\),可以想象只保留原树中那些相关性大于等于 \(k\) 的边能走,而暂时忽略所有小于 \(k\) 的边。以 \(v\) 为根节点遍历整棵树时,当某条边相关性不足 \(k\) 时,这条边就相当于无法通行,在这个条件下统计一共经过多少个其他节点即可。

参考代码

#include <cstdio>

#include <vector>

using namespace std;

// 边的结构体,包含目标节点和相关性值

struct Edge {

int to, r; // to:边的另一个端点,r:相关性

};

// 使用邻接表存储树的结构

vector<vector<Edge>> tree;

/**

* @brief 深度优先搜索

*

* @param u 当前正在访问的视频节点

* @param p 当前节点的父节点(用于防止DFS走回头路)

* @param k 本次查询的相关性阈值k

* @return int 从节点u出发,在只能走相关性>=k的边的情况下, 能访问到的节点总数(包括u自身)

*/

int dfs(int u, int p, int k) {

// 初始化结果为1,代表计数当前节点u

int res = 1;

// 遍历与当前节点u相连的所有边

for (const Edge& edge : tree[u]) {

int v = edge.to;

int r = edge.r; // 这条边的相关性

// 过滤条件:

// 1. v == p 不走回头路

// 2. r < k 不走相关性小于阈值k的边

if (v == p || r < k) continue;

// 如果可以通过这条边,则递归地访问子节点v

// 并将子树返回的节点数累加到结果中

res += dfs(v, u, k);

}

// 返回符合条件的数量

return res;

}

// 处理单次查询的函数

void solve() {

int k, v; scanf("%d%d", &k, &v);

// 减1是因为求的是“其他”相关视频的数量

printf("%d\n", dfs(v, 0, k) - 1);

}

int main()

{

int n, q;

scanf("%d%d", &n, &q); // 读取视频数和查询数

tree.resize(n + 1); // 调整邻接表大小

for (int i = 1; i < n; i++) {

int x, y, z;

scanf("%d%d%d", &x, &y, &z);

// 由于是无根树,需要在两个节点的邻接表中都添加这条边

tree[x].push_back({y, z});

tree[y].push_back({x, z});

}

// 循环处理q次查询

for (int i = 1; i <= q; i++) {

solve();

}

return 0;

}

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号