目前,国内很多的公司和企业、科研机构、大学等载体都在进行科学技术的创新,但由于与市场对接的信息共享不畅、了解不够,导致很多技术的成果很难落地,甚至浪费了开发的费用。据统计,目前中国科技成果的转化仅为30%左右,而发达国家这一指标为60%至70%,从业内来看,科研成果与市场需求不匹配是造成转化率低的重要原因之一。

那么如何有效的将创新的技术的变成落地的新产品?如何打通“最后一公里”呢?根据共创力咨询的经验,我们认为需要从下面三个方面进行思考:

科学技术成果需要匹配市场需求

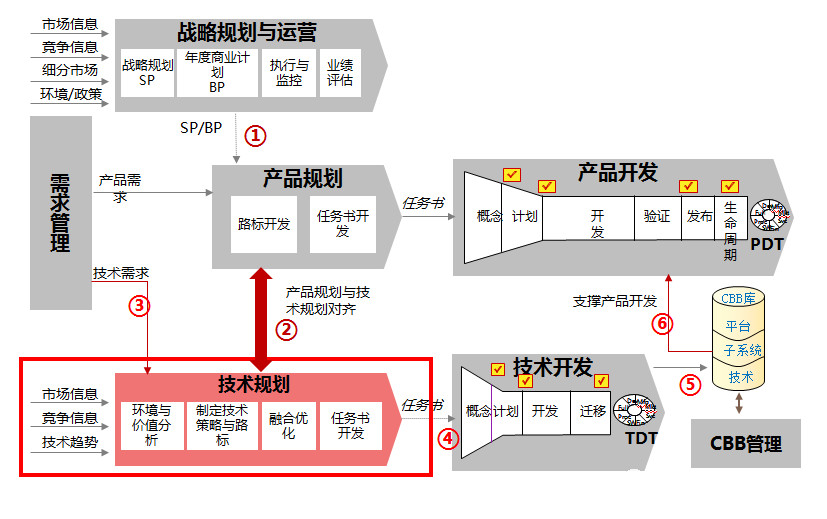

对科研人员来说,对接市场需求不是他们的强项,市场是需要一个培育的过程,研发成果出来后,团队花费了大量的精力去转化、对接市场,某公司从2016年做出一套整机,到2017年发出论文,成立新的产品线, 再到接下来的科技成果的商品化、市场化,需要一个漫长的过程;导致这个进度漫长的原因一方面是研发人员对市场需求端的掌握不够,另一方面也存在市场对科研成果的了解和认知不足的问题。如某医疗设备企业,已经具备了大批量生产的条件,但是需求还没有跟上来,这与市场对产品技术的了解和认知不足有很大的关系,公司一方面的要进行产品推广,另一方面也要推动市场对于新技术的认识,这就是我们所讲的技术和市场需要双轮驱动。在著名的标杆企业如华为、迈瑞、比亚迪等,他们在进行技术战略规划时,会进行“五看”,即看行业,看客户,看竞争,看宏观,看机会,时时刻刻保持对市场的关注。技术规划与产品规划保持互相修正的关系。

科学技术成果转化过程需要大量的长期资本的陪伴

在科研成果走向市场的过程中,资金的支持是不可或缺的,当前科技成果转化仍面临资金不足的问题,如没有足够的实验室设备,没有足够的试用场景等。由于科技成果的转化是一项高技术、高风险、高投入、长周期的活动,尤其是在医疗、高分子材料、芯片、基础技术等领域最为突出,科技成果若想走向市场,形成产品体系需要大量长期资金支持。“但很多时候我们是熬不下来的,一个项目需要投资20亿元,时间长达10年,谁会投?”,如果没有良好的投资环境,研发很难做。

市场是趋利机制,纯粹靠市场的引导并不现实,根据共创力咨询的经验,建议政府应起到引导和推动作用,率先往里投,尤其是政府基金要更加重视科技创新项目早期的资金需求,通过政府基金带动社会资金支持初创型科技企业,激励风险投资公司对早期技术创新型企业的投资。

需要建立专业的科学技术成果转化的机制和流程体系

科学技术成果的转化,需要建立一套科学的成果转化机制,如技术规划,预研管理等。目前,安徽省科技、发改、经信、教育等部门建设创新平台共3250家(国家级创新平台170家),基本建成多元投入的科技创新基地网络。安徽采用“科技团队+成果转化+政府参股+股权激励”模式扶持320个高层次技术人才在皖创新创业。

对接市场,寻求资金,寻求政府支持,第三方转化服务平台的作用更加重要。目前,专业的第三方转化服务系统在中国还未完全建立起来,这是很多科研成果转化面临的最大问题之一,重复研发,无效研发,与市场不匹配的技术规划彼彼皆是。

共创力咨询在协助客户进行技术战略的规划时,可以帮助客户建立技术路标规划的体系,与市场相结合,达到技术规划和产品路标相互修正的效果。如下图:

本文作者: 杨学明介绍

杨学明,清华大学MBA,深圳市共创力企业管理咨询有限公司总经理,深圳市汇成研发管理咨询有限公司董事长,资深研发管理专家,国内首席研发管理专家,曾服务于华为,阿里巴巴等知名企业,杨老师先后在国内开设研发类公开课100多场,服务内训客户1000多家,为数百家企业提供了研发咨询服务,典型的客户如深圳迈瑞、华立仪表、步步高、英威腾、雷赛智能、埃斯顿、华工科技、中国科学院、电力科学研究院、中国工商银行、重邮信科、从兴电子、浙大网新、联迪商用等。近两年服务的客户如中电海康、网易、苏宁云商、烽火科技、29所、华为技术、中兴通讯、广联达、大唐电力、招商局、京信通信、航盛电子、国电南瑞、中航工业、维力医疗、寒武纪科技、海南邮政、京仪股份、海尔集团、华润集团、科东电力等。

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号