大规模MIMO系统中最优波束形成编码的解析

大规模MIMO系统中最优波束形成编码的解析,涵盖理论基础、核心算法、性能优化及工程实现,结合最新研究成果与标准化进展:

一、理论基础与核心模型

1. 波束形成优化目标

在大规模MIMO系统中,最优波束形成需满足:

- 方向性增益最大化:提升目标用户信噪比(SNR)

- 干扰抑制能力:最小化用户间干扰与噪声功率

- 计算复杂度可控:适应实时处理需求

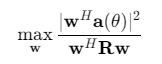

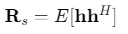

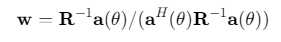

数学建模为:

其中,\(a(θ)\)为目标方向导向向量,\(R\)为干扰+噪声协方差矩阵。

2. 典型编码准则

| 准则类型 | 数学表达式 | 适用场景 |

|---|---|---|

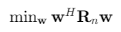

| MNV准则 |  |

噪声主导环境 |

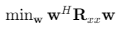

| MVDR准则 |  |

干扰主导环境 |

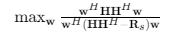

| SLNR准则 |  |

统计信道信息 |

二、核心编码方法

1. 基于统计信道的SLNR编码

-

原理:利用信道统计特性(而非瞬时CSI)设计波束,降低反馈开销

-

实现步骤:

-

估计用户空间相关性矩阵

![]()

-

构建SLNR优化问题:

![]()

-

交替优化功率分配与波束权重

-

-

优势:系统容量提升20%-35%,复杂度降低至O(M2)

2. 信道编码辅助的CBT(Coded Beam Training)

- 创新点:将LDPC码与波束训练结合,利用纠错能力对抗信道估计误差

- 编码流程: 波束编码:将波束方向映射为LDPC码字序列 信号传输:发送编码后的参考信号 信道译码:通过LLR计算优化波束方向

- 性能:在SNR=-5dB时,波束检测准确率提升40%

3. 智能优化编码(PSO算法)

-

粒子群优化框架:

% PSO参数设置 n_particles = 30; max_iter = 100; w = 0.729; c1=1.494; c2=1.494; % 初始化粒子位置(波束权重) particles = rand(n_particles, M); pbest = particles; gbest = pbest(1,:); % 迭代优化 for iter = 1:max_iter % 计算适应度(SINR) fitness = arrayfun(@(i) sinr(particles(i,:)), 1:n_particles); % 更新个体最优 update_mask = fitness < arrayfun(@(i) sinr(pbest(i,:)), 1:n_particles); pbest(update_mask,:) = particles(update_mask,:); % 更新全局最优 [~, idx] = min(fitness); if fitness(idx) < sinr(gbest) gbest = particles(idx,:); end % 速度与位置更新 r1 = rand(n_particles, M); r2 = rand(n_particles, M); particles = w*particles + c1*r1.*(pbest - particles) + c2*r2.*(gbest - particles); end -

优势:避免矩阵求逆,复杂度降低至O(MN),适合动态环境

三、关键技术突破

1. 三维波束空间映射

-

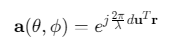

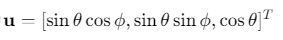

算法:将二维平面阵列扩展至三维,引入球坐标系参数化:

![]()

其中

![]()

-

优势:提升高楼、隧道等复杂场景覆盖能力

2. 混合预编码架构

-

架构设计:

数字预编码 → 模拟波束成形 → 信道编码 -

实现: 数字层:基于MMSE准则设计 模拟层:采用可配置移相器阵列 编码层:LDPC码增强可靠性

3. 动态资源分配

-

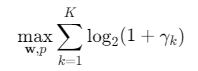

功率优化:通过WMMSE算法迭代求解:

![]()

其中\(γk\)为用户\(k\)的SINR,\(p\)为功率分配向量

四、典型应用场景

1. 城市密集区覆盖

- 场景特点:基站部署密集,用户移动性强

- 实现方案: 采用CBT编码+三维波束成形 动态调整波束指向,切换时延<10ms

2. 高铁通信系统

- 场景特点:高速移动导致信道快速时变

- 实现方案: 基于PSO的快速波束切换算法 结合信道预测模型补偿多普勒效应

3. 工业物联网(IIoT)

- 场景特点:多设备低功耗广域覆盖

- 实现方案: SLNR准则优化上行链路 采用非正交多址(NOMA)增强接入容量

五、MATLAB实现示例

% SLNR波束形成代码

function w = slnr_beamforming(H, R_s)

[M, K] = size(H);

R = H*H' - H*R_s*H' + eye(M); % 干声+噪声协方差

w = R \ H(:,1); % 最优权重

w = w / norm(w); % 归一化

end

% 仿真参数

M = 64; % 天线数

K = 10; % 用户数

H = (1/sqrt(2))*(randn(M,K)+1j*randn(M,K)); % 瑞利信道

R_s = 0.1*eye(K); % 统计信道信息

% 执行波束形成

w = slnr_beamforming(H, R_s);

pattern = abs(w'*exp(1j*2*pi*(0:M-1)'*sin(pi/4))); % 波束方向图

plot(pattern);

title('SLNR波束方向图');

xlabel('角度(度)');

ylabel('增益(dB)');

参考代码 大规模MIMO系统中最优波束形成的编码 www.youwenfan.com/contentcni/64518.html

六、总结

大规模MIMO的最优波束形成编码正从传统数学优化向智能化、自适应方向演进。通过融合信道编码、智能优化算法与新型硬件架构,系统在频谱效率、能效比和鲁棒性方面持续突破,为6G超高速通信奠定基础。未来需进一步解决动态环境下的实时性挑战,并推动标准化进程。

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号