[计算机组成/服务器/知识管理] 计算机的组成原理

0 序

-

由于近期准备买一台服务器放家里,用于学习研究cdh集群、ai模型、数据库集群(open gemini等)。

-

服务器各配置较为细分、庞杂;不同需求场景,需要的硬件配置也不太相同。为此,采购计算机设备,一直是一个比较考验计算机硬件知识水平和业务场景理解力的事情。

-

IT从业这么多年,买计算机设备的次数也不少了。有必要写一篇有关计算机硬件配置的总结文档出来了,不然每次买设备,就要重新研究这些配置,实在头疼、浪费时间。

-

网上很多电脑方面种草的文章,基本都是浮于表面,简单比较各个电脑产品的关键配置和价格,且主要集中在笔记本电脑上。这实在不满足个人的诉求。

-

刨除平板电脑、手机等这类移动端计算机设备,本篇主要针对笔记本电脑、家用台式电脑、中小型工作站服务器。

-

本文旨在:

- 其一,总结计算机设备的组件构成,为了解计算机设备硬件提供基础常识。

- 其二,为个人或企业选购计算机设备时提供知识参考。

1 概述:计算机设备 := { 个人电脑 | 服务器(工作站) | 嵌入式终端 }

服务器的定义

-

定义:

服务器,英文名Server,指能提供某种服务的网络设备。

提供的主要服务包括:数据的接收和传递、数据的存储和数据的处理。

通俗点儿,我们可以把服务器比作一台没有显示器的特殊电脑。 -

那我的个人电脑是不是也可以用来做服务器了?

理论上,个人电脑是可以用来做服务器的。

但是,服务器一般是用于特定场景下,比如:金融企业、网络购物平台等。这些场景下,由成千上万台服务器组成的数据中心,才能存储并处理海量数据。

所以,个人电脑在性能、带宽、处理数据能力等方面是无法满足特殊需求。

冯-诺伊曼体系 Vs. 量子计算机

冯-诺伊曼体系(经典计算机的核心架构)与量子计算机是两种基于完全不同物理原理和计算逻辑的计算体系,二者在底层原理、核心特性、适用场景等方面存在本质区别。

核心原理:经典物理 vs. 量子力学

1. 冯-诺伊曼体系(经典计算机)

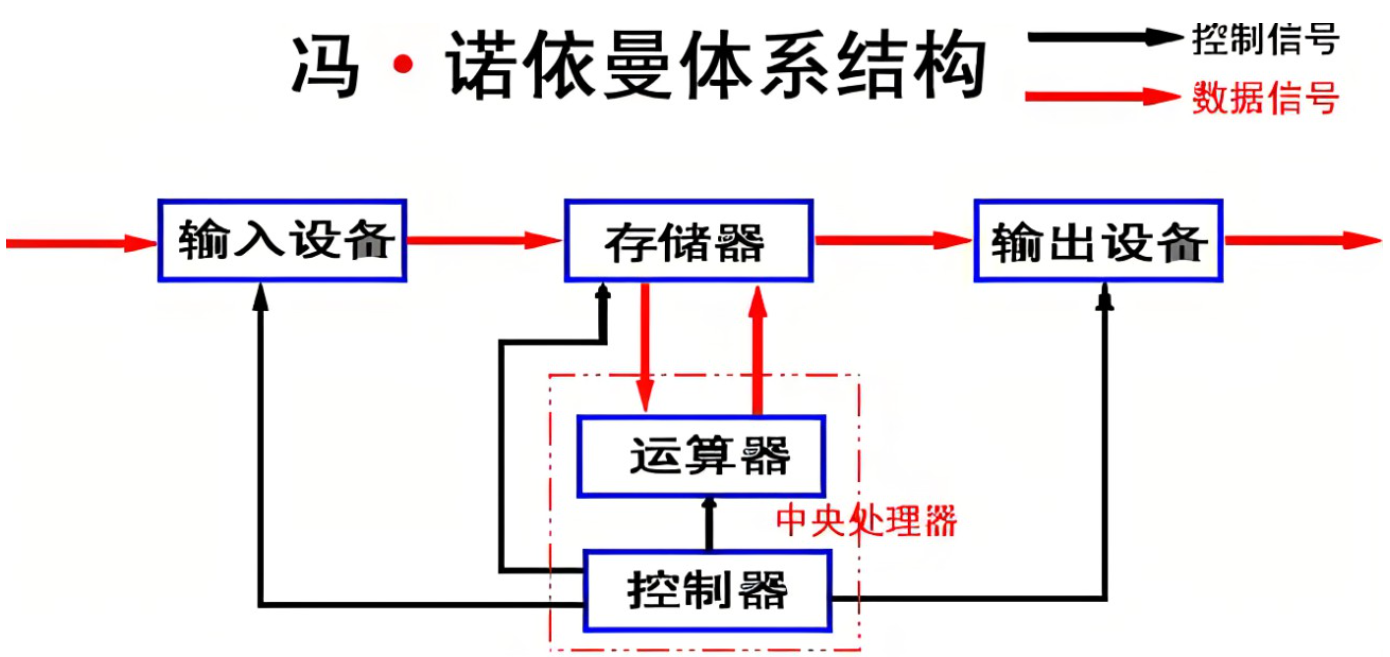

冯-诺伊曼体系是经典计算机的标准架构,由美籍匈牙利科学家冯·诺伊曼于1945年提出,其核心是基于经典物理规律(如电子的“高低电平”)实现信息存储与计算:

- 信息最小单位:比特(Bit),只能表示两种确定状态——

0或1(对应电路中的“低电平”或“高电平”、磁存储中的“反向磁化”或“正向磁化”等)。 - 计算逻辑:通过“控制器、运算器、存储器、输入设备、输出设备”五大组件协同,以布尔代数(逻辑与、或、非)为基础进行运算,数据和指令均以二进制形式存储在同一存储器中,按“指令顺序执行”的方式完成计算。

- 物理基础:依赖半导体芯片(如CPU/GPU中的晶体管)的开关特性,本质是“宏观电子运动”的确定性控制。

2. 量子计算机

量子计算机是基于量子力学原理设计的新型计算设备,其核心是利用微观粒子(如电子、光子、离子)的“量子特性”实现信息处理:

- 信息最小单位:量子比特(Qubit,量子比特),可通过微观粒子的量子态(如电子的“自旋方向”、光子的“偏振方向”)表示信息。

与经典比特不同,量子比特遵循叠加态原理——可同时处于0和1的“叠加状态”(如“50%概率为0,50%概率为1”,具体状态由量子波函数描述);同时,多个量子比特之间可通过量子纠缠产生强关联(一个量子比特的状态变化会瞬时影响另一个,即使相距遥远)。 - 计算逻辑:通过“量子门”(如Hadamard门、CNOT门)对量子比特的叠加态和纠缠态进行操控,利用量子叠加实现“并行计算”(理论上,

n个量子比特可同时表示2^n种经典状态,相当于同时对2^n个数据进行运算),最终通过“量子测量”将叠加态坍缩为一个确定的经典结果(0或1)。 - 物理基础:依赖对微观量子态的精确控制(如超导量子比特、离子阱量子比特、光量子比特等技术路线),核心挑战是“量子退相干”(量子态易受环境干扰而失去叠加/纠缠特性)。

核心特性对比

| 对比维度 | 冯-诺伊曼体系(经典计算机) | 量子计算机 |

|---|---|---|

| 信息单位 | 比特(Bit),状态:非0即1(确定性) | 量子比特(Qubit),状态:可同时处于多个状态、可处于0和1的叠加态(概率性) |

| 计算方式 | 串行/并行计算(需逐个处理数据,n个数据需n次操作) |

量子并行(n个量子比特可同时处理2^n个数据) |

| 处理效率 | 对“经典问题”(如办公、游戏、常规数据分析)高效,对“指数级问题”(如大数分解)低效 | 对“量子优势问题”(如大数分解、量子化学模拟)高效,对常规问题无优势 |

| 稳定性 | 抗干扰能力强(宏观物理状态不易受环境影响) | 易受干扰(量子退相干,需低温/真空环境抑制) |

| 软件生态 | 成熟完善(Windows/Linux、Python/C++等) | 处于早期阶段(专用量子算法、编程语言如Qiskit) |

| 硬件规模 | 单芯片可集成百亿级晶体管(如CPU/GPU) | 当前最高量子比特数约1000+(如IBM的Quantum Heron),但“有效量子比特”(需扣除纠错比特)较少 |

适用场景:互补而非替代

二者并非“谁取代谁”的关系,而是针对不同问题场景的互补工具:

1. 冯-诺伊曼体系:主导“常规计算场景”

经典计算机在绝大多数日常和工业场景中占据绝对主导地位,尤其适合处理“确定性、线性复杂度”的任务:

- 通用场景:办公(文档、表格)、娱乐(游戏、视频播放)、互联网服务(网页浏览、社交软件);

- 专业场景:常规数据分析(Excel、Python pandas)、工业控制(智能制造、自动驾驶的实时决策)、图形渲染(GPU的3D建模);

- 即使是“大规模计算”(如超算中心的气候模拟),经典超算(如中国的“天河”“神威”)也能通过“多芯片集群”高效处理(本质仍是冯-诺伊曼架构的扩展)。

2. 量子计算机:聚焦“量子优势场景”

量子计算机的核心价值在于解决经典计算机“计算复杂度爆炸”的问题,即“指数级难度”任务,目前已明确的优势场景包括:

- 密码学:破解基于“大数分解”的RSA加密(经典计算机需数千年,量子计算机理论上只需数小时,如Shor算法);

- 量子化学与材料科学:精确模拟分子、原子的量子行为,加速新型催化剂(如氢能源催化剂)、高温超导材料、药物分子的研发(经典计算机无法高效模拟多原子体系的量子相互作用);

- 优化问题:解决大规模组合优化问题(如物流路径规划、金融资产配置、电网负载优化),如Grover算法可将搜索复杂度从

O(n)降至O(√n); - 人工智能:探索“量子机器学习”(如量子神经网络),理论上可加速数据特征提取和模型训练,但目前仍处于实验室阶段。

需要注意:量子计算机对“常规任务”(如打开文档、玩游戏)毫无优势——甚至效率远低于经典计算机(因量子测量需多次重复以确保结果可信度,额外增加开销)。

总结:两种体系的核心差异与未来

- 本质差异:冯-诺伊曼体系是“基于经典物理的确定性计算”,量子计算机是“基于量子力学的概率性计算”;

- 当前阶段:经典计算机已进入“成熟应用期”,量子计算机仍处于“技术攻坚与场景探索期”(尚未实现“通用量子计算机”,目前多为“专用量子处理器”);

- 未来趋势:二者将长期共存——经典计算机处理日常通用任务,量子计算机聚焦“经典计算机无法解决的难题”,形成“经典-量子混合计算架构”(如用经典计算机控制量子处理器、处理量子计算的结果)。

冯-诺伊曼体系是“计算的基石”,量子计算机是“计算的突破”——前者解决“普遍需求”,后者攻克“极端难题”。

RAM(随机存取存储器) vs ROM(只读存储器) 技术

RAM/随机存取存储器

- RAM(Random Access Memory,随机存取器/主存)

随机存取存储器(英语:Random Access Memory,缩写:RAM),也叫主存,是与CPU直接交换数据的内部存储器。

它可以随时读写(刷新时除外),而且速度很快,通常作为操作系统或其他正在运行中的程序的临时数据存储介质。

RAM工作时可以随时从任何一个指定的地址写入(存入)或读出(取出)信息。

它与ROM(只读存储器)的最大区别是数据的易失性,即一旦断电所存储的数据将随之丢失。

RAM在计算机和数字系统中用来暂时存储程序、数据和中间结果

可近似地理解为:RAM ≈ 内存

-

RAM的种类

- SRAM(Static RAM,静态RAM/静态随机存取器)

- DRAM(Dynamic RAM,动态RAM/动态随机存取器)

-

SRAM vs DRAM

- 数据存储方面:

- SRAM:SRAM不需要刷新电路即可保存数据。因此数据在电源开启期间一直保持稳定。

- DRAM:DRAM需要周期性地刷新充电以保持数据,因为电容会漏电,如果不定期刷新,数据会消失。

- 性能、存储容量、成本

- SRAM:访问速度快,适合用作缓存(Cache),但成本较高,存储容量较小。

- DRAM:访问速度相对较慢,但存储容量大,适合作为计算机的主内存(RAM)

- 应用场景

- SRAM:由于其高速访问的特性,常用于高速缓存,如CPU的一级缓存和二级缓存,以及图形处理中的显存。

- DRAM:由于其大容量和较低的成本,常用于计算机的主存和其他大规模数据存储需求。

- 数据存储方面:

ROM/只读存储器

ROM/只读存储器

- ROM(只读存储器)

只读存储器(Read-Only Memory,ROM)以非破坏性读出方式工作,只能读出无法写入信息。信息一旦写入后就固定下来,即使切断电源,信息也不会丢失,所以又称为固定存储器。

ROM所存数据通常是装入整机前写入的,整机工作过程中只能读出,不像随机存储器能快速方便地改写存储内容。

ROM所存数据稳定 ,断电后所存数据也不会改变,并且结构较简单,使用方便,因而常用于存储各种固定程序和数据。

-

ROM的种类

- 有多种类型,且每种只读存储器都有各自的特性和适用范围。

- 从其制造工艺和功能上分,ROM有5种类型:

- 掩膜编程的只读存储器MROM(Mask-programmedROM)

- 可编程的只读存储器PROM(Programmable ROM)

- 可擦除可编程的只读存储器EPROM(Erasable Programmable ROM)

- 可电擦除可编程的只读存储器 EEPROM(Elecrically Erasable Programmable ROM)

- 快擦除读写存储器(Flash Memory,,别称:闪速存储器)。

-

MROM

掩膜只读存储器(Mask ROM)中存储的信息由生产厂家在掩膜工艺过程中“写入”。在制造过程中,将资料以一特制光罩(Mask)烧录于线路中,有时又称为“光罩式只读内存”(Mask ROM),此内存的制造成本较低,常用于电脑中的开机启动。其行线和列线的交点处都设置了MOS管,在制造时的最后一道掩膜工艺,按照规定的编码布局来控制MOS管是否与行线、列线相连。相连者定为1(或0),未连者为0(或1),这种存储器一旦由生产厂家制造完毕,用户就无法修改

-

补充种类:CD-ROM(只读光盘)

- CD-ROM属于外存储器。CD-ROM(Compact Disc Read-Only Memory)即只读光盘,是一种在电脑上使用的光碟,主要用于存储大量数据。它是一种外部存储媒体,利用激光原理进行读取,可以存放各种文字、声音、图形、图像和动画等多媒体数字信息。

- CD的格式最初是为音乐的存储和回放设计的。1985年,由

SONY和飞利浦制定的黄皮书标准使得这种格式能够适应各种二进制数据。有些CD-ROM既存储音乐,又存储计算机数据,这种CD-ROM的音乐能够被CD播放器播放,计算机数据只能被计算机处理。 - CD-ROM的特点包括:

- 只读性:信息一旦写入,就无法更改或删除。

- 大容量:一张CD-ROM盘通常可以存储约660MB的数据。

- 长期保存:由于使用激光读取,数据可以保存数十年。

- 多用途:既可以存储音乐,也可以存储计算机数据。

- CD-ROM的读取设备称为光驱(CD-ROM驱动器),其读取速率以“X倍速”表示,常见的有2倍速、4倍速、8倍速等,目前最高可达50倍速。

Flash/闪存 : Flash Memory ∈ ROM / Flash Memory = NVM(非易失性存储器)

-

Flash/闪存

- Flash存储器(Flash Memory),也称为闪存,属于ROM(Read-Only Memory)的一种。Flash存储器结合了ROM和RAM的长处,不仅具备电子可擦除可编程的特性(类似于

EEPROM),还不会断电丢失数据,同时可以快速读取数据。 - Flash存储器按扇区(block)操作,而

EEPROM则是按字节操作,这使得Flash在集成度、功耗和体积上更具优势。因此适合用于存储程序和数据

- Flash存储器(Flash Memory),也称为闪存,属于ROM(Read-Only Memory)的一种。Flash存储器结合了ROM和RAM的长处,不仅具备电子可擦除可编程的特性(类似于

-

Flash存储器的特点和应用

- 非易失性:Flash存储器在断电后仍能保持数据不丢失,这与RAM不同。

- 快速擦写:Flash存储器可以快速擦除和编程,这使得它非常适合用于需要频繁读写操作的场景。

- 高集成度:Flash存储器的集成度较高,相同容量下占用芯片面积较小,成本相对较低。

- 按扇区操作:Flash存储器通常按扇区进行擦写操作,这有助于提高数据管理的效率和可靠性。

-

Flash 与 ROM 的关系:

- Flash Memory = NVM (非易失性存储器)

- 非易失性存储器(英语:

non-volatile memory,缩写为NVM)是指当电流关掉后,所存储的数据不会消失的电脑存储器。 - 非易失性存储器中,依存储器内的数据是否能在使用电脑时随时改写为标准,可分为2大类产品:

- ROM、Flash memory

NVM的特点是存储的数据不会因为电源关闭而消失,像 Mask ROM、PROM、EPROM、EEPROM、NAND / NOR FLASH等传统 NVM,以及,目前许多正在研发的新型态存储器,如磁性存储器 (MRAM)、阻变存储器 (RRAM)、相变存储器 (PRAM)、铁电存储器 (FeRAM) 等等都属于 NVM。- 从可编程次数来看,

NVM可以分为3类:- MTP: Multiple-Time Programmable,可以多次编程

- FTP: Few-Time Programmable,可编程的次数有限

- OTP: One-Time Programmable,只允许编程一次,一旦被编程,数据永久有效

- 非易失性存储器(英语:

- **Flash Memory ∈ ROM(广义上), 但 又区别于 ROM **

- Flash Memory = NVM (非易失性存储器)

-

Flash存储器的类型: NOR Flash vs NAND Flash

-

NOR Flash:适合用于代码直接执行(XIP,eXecute In Place),访问速度快,但成本较高。- 应用场景:

- 代码存储:如用于存储 BIOS 程序、微控制器的启动代码等。

- 小容量数据存储:在一些对数据实时性和可靠性要求较高的设备中。

- 应用场景:

-

NAND Flash:适合大量数据的存储,成本较低,但访问速度相对较慢- 应用场景:

- 固态硬盘(SSD,Solid Disk):用于计算机等设备的大容量高速存储。

- 移动存储设备:如 U 盘、SD 卡等。

- 智能手机、平板电脑等消费电子产品:用于存储系统、应用程序和用户数据。

- 数字相机等多媒体设备:存储大量的照片、视频等数据。

- 数据中心:用于大规模的数据存储。

- 应用场景:

-

补充:vRAM(视频随机存储存储器)

补充:NVRAM(非易失性RAM)

- 非易失性RAM(NVRAM):

NVRAM也是一种非易失性存储器,可以在断电后保留数据。

它结合了RAM和ROM的特点,适用于需要快速读写和长期保存数据的场合。

核心参数

- 品牌

DELL / HP / ...

-

机架服务器

- 服务器类型: 塔式 / 机架式 / 刀片式

- U数

- 支持的

硬盘个数 - 硬盘接口类型: SAS接口 √ / SATA接口

- 支持的

PCI插槽个数 - 接口类型: SAS / SATA

- 功率

- 二级缓存容量: 12MB / ...

- 最大支持CPU个数: 2个 / ...

- 处理器类型: Xeon 2160 / ...

- 内存类型: REG / ...

-

RAID

- RAID/磁盘阵列卡: ...

- RAID级别: RAID0 / RAID1 / RAID5 √ / RAID10

推荐品牌

- HP

- Dell

- 曙光

- 浪潮

- ...

2 服务器组件构成

主板/MatherBoard

- 主板:提供丰富的【接口】,集成CPU / 内存条 / 硬盘 / 显卡 及各类外部设备

主板上丰富的接口与插槽

- 电脑主板(

Motherboard),也称为主机板、系统板或母板,是电脑中最大的一块印刷电路板(PCB)。它为电脑的各个组件提供了一个连接的平台,使得CPU、内存、存储设备、扩展卡等硬件能够协同工作。以下是一些关于电脑主板的基础常识:

基础知识

PCB/印刷电路板

- PCB ( 印刷电路板 )

PCB(Printed Circuit Board),中文名称为印制电路板,又称印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气相互连接的载体。由于它是采用电子印刷术制作的,故被称为“印刷”电路板。

南桥/北桥体系结构 = 主流的主板芯片组架构/芯片结构

- 南桥/北桥

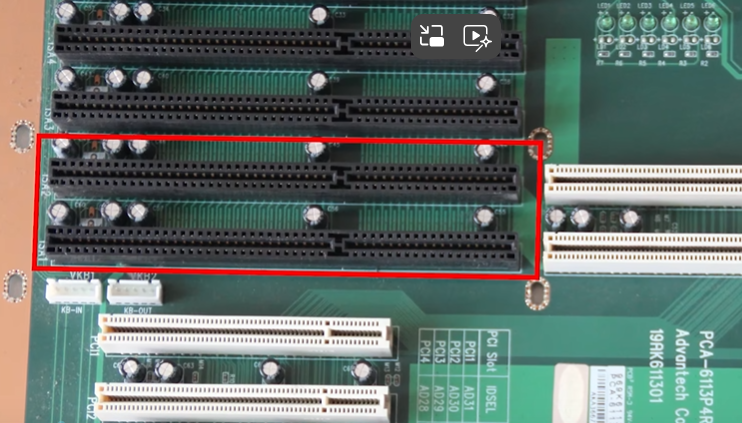

南北桥是一种芯片结构,南北桥结构是历史悠久、且相当流行的主板芯片组架构。采用南北桥结构的主板上都有两个面积比较大的芯片,靠近CPU的为北桥芯片,主要负责控制AGP显卡、内存与CPU之间的数据交换;靠近PCI槽的为南桥芯片,主要负责软驱、硬盘、键盘以及附加卡的数据交换。

传统的南北桥架构是通过PCI总线来连接的,常用的PCI总线是33.3MHz工作频率,32bit传输位宽,所以理论最高数据传输率仅为133MB/s。由于PCI总线的共享性,当子系统及其它周边设备传输速率不断提高以后,主板南北桥之间偏低的数据传输率就逐渐成为影响系统整体性能发挥的瓶颈。

因此,从英特尔i810开始,芯片组厂商都开始寻求一种能够提高南北桥连接带宽的解决方案。

芯片组

- 芯片组

- 主板的芯片组是一组集成电路,负责数据传输和处理,包括北桥芯片和南桥芯片。

- 北桥芯片负责处理高速数据传输,如CPU、内存和显卡之间的通信;

- 南桥芯片则负责低速数据传输,如I/O设备和存储设备。

- 主板的芯片组是一组集成电路,负责数据传输和处理,包括北桥芯片和南桥芯片。

总线标准与接口: PCIe 插槽 (废止 ISA / PCI 插槽)

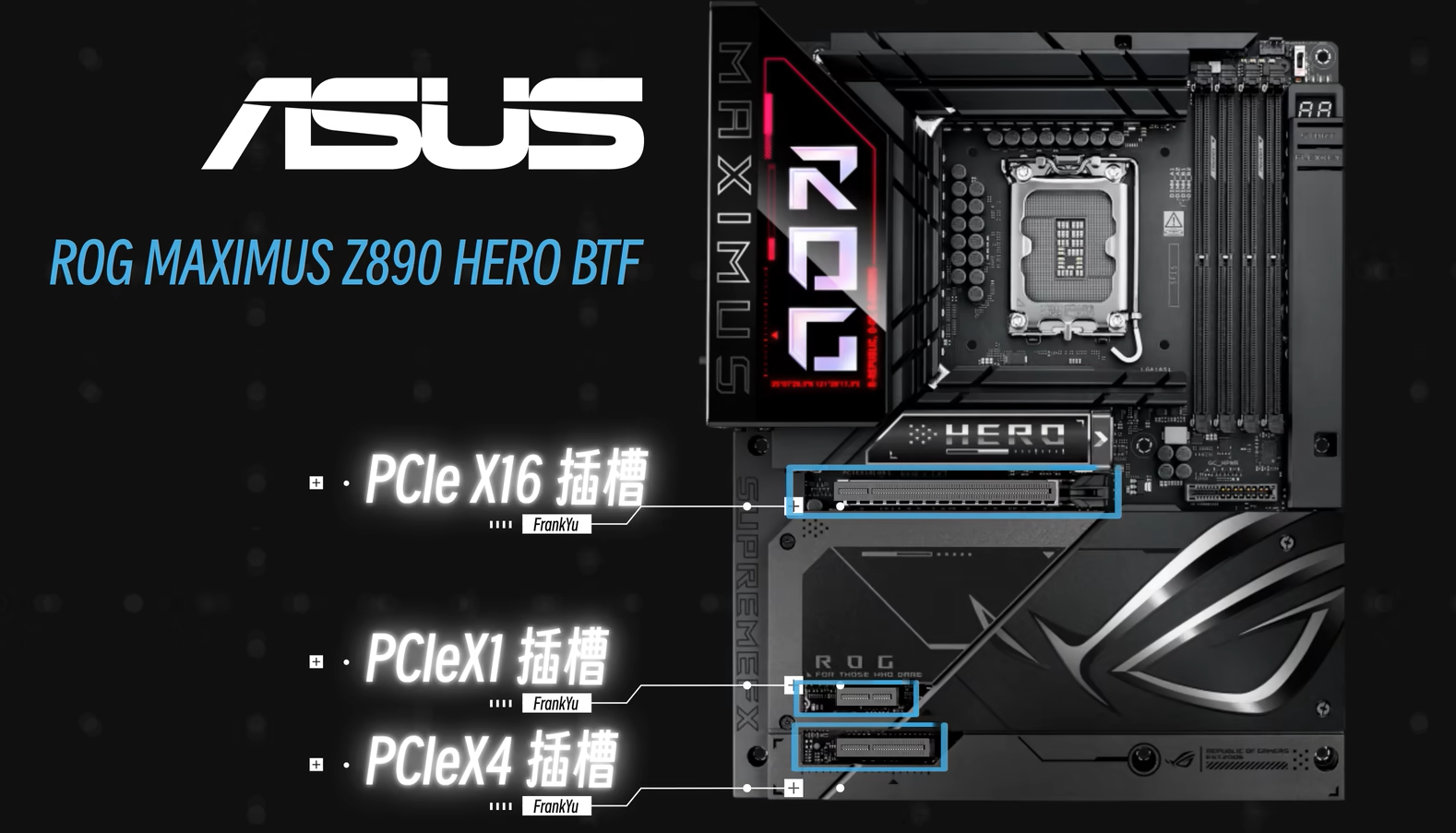

- PCIe 插槽 := 高速串行计算机扩展总线标准

Peripheral Component Interconnect express

如何理解 总线、PCIe 协议/插槽?

- 如果把【主板】看作一座【城市】,那么【总线】就像是城市里的【公交车道】——连接了计算机核心与周边外设。

PCIe 发展历程

- 而 PCIe 就是 2001年由 Intel ,AMD等厂商提出的继

ISA、PCI之后的新一代总线标准

图:古老的 ISA 总线

- 自 PCIe 发布以来,每一代都有成倍的性能飞跃。

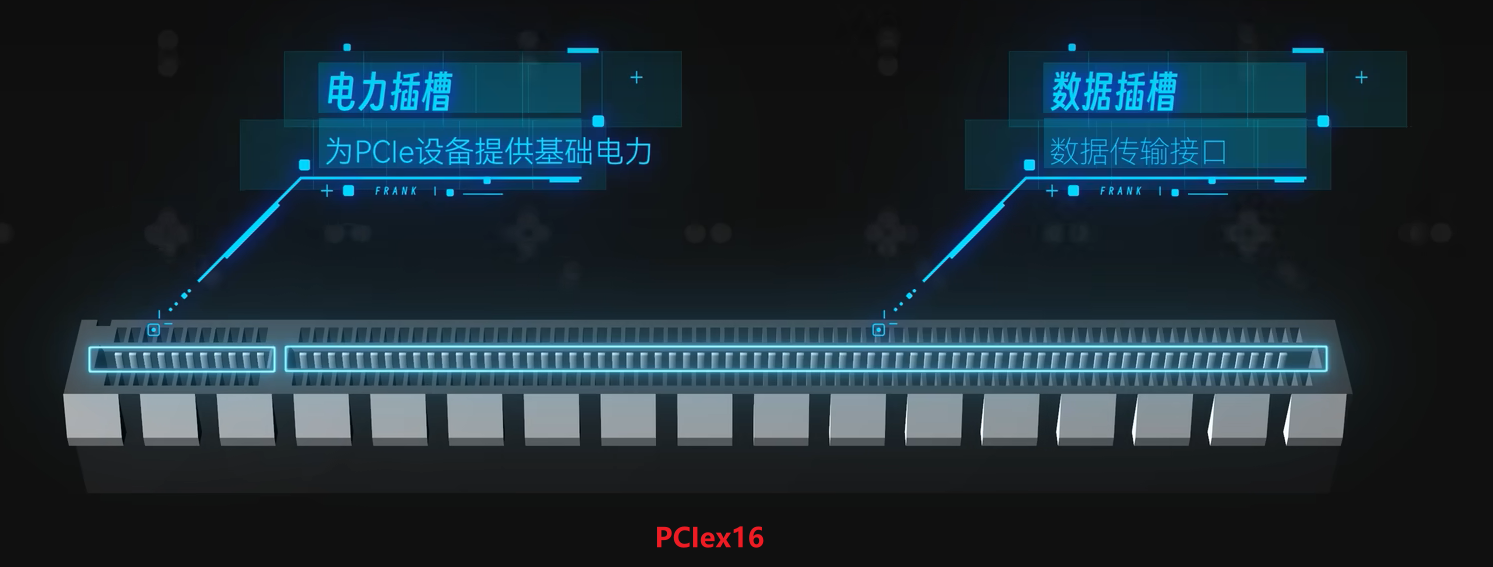

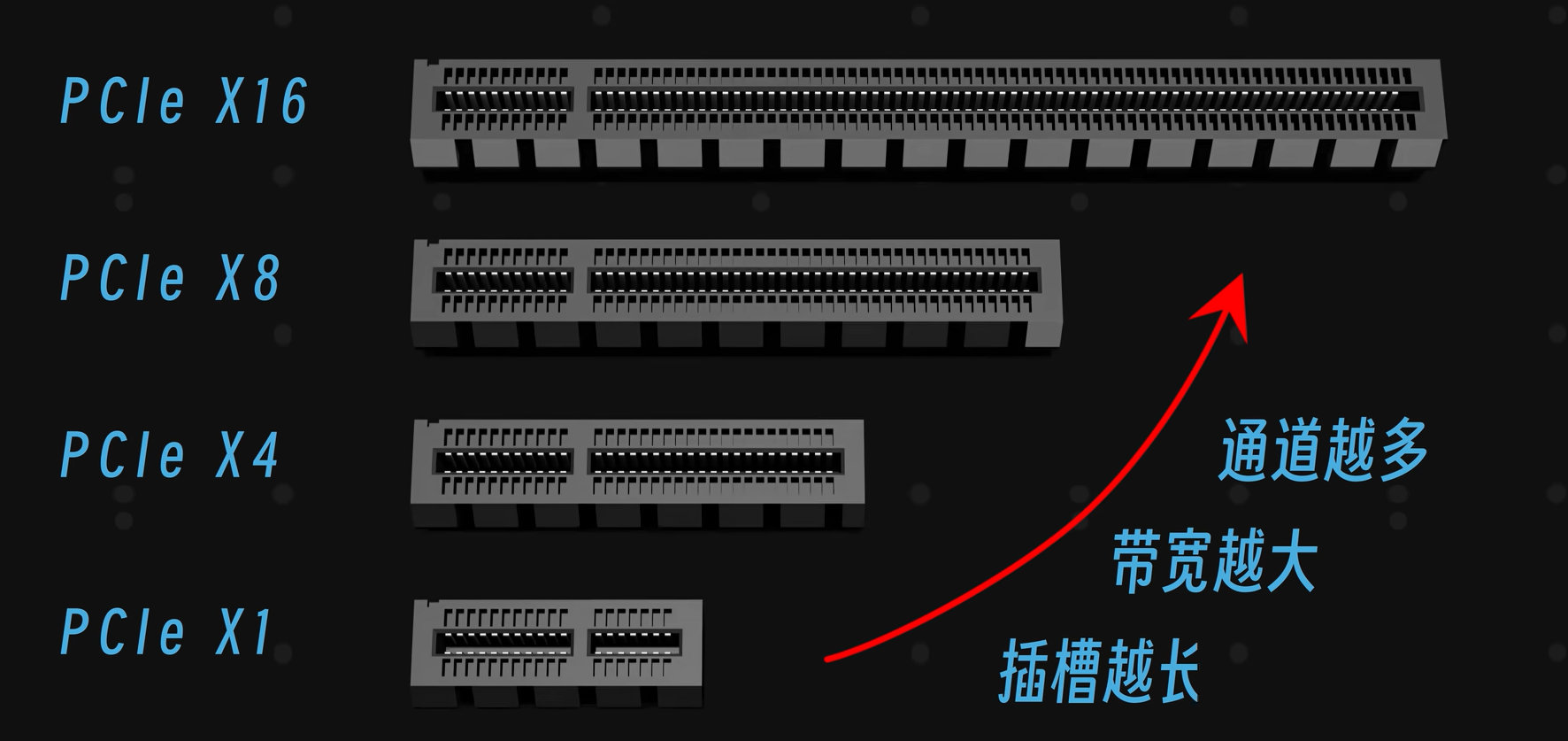

PCIe 插槽通道数的识别、与CPU厂商的关系

- PCIe 版本后面的

x表示了插槽的通道数。

图:PCIe x 16 的插槽

前端缺口:将其分为供电与数据2部分。

- 通道越多,带宽越大,插槽越长;但不是所有的插槽都支持满速运行。

最终的通道数,取决于【CPU处理器】的支持。

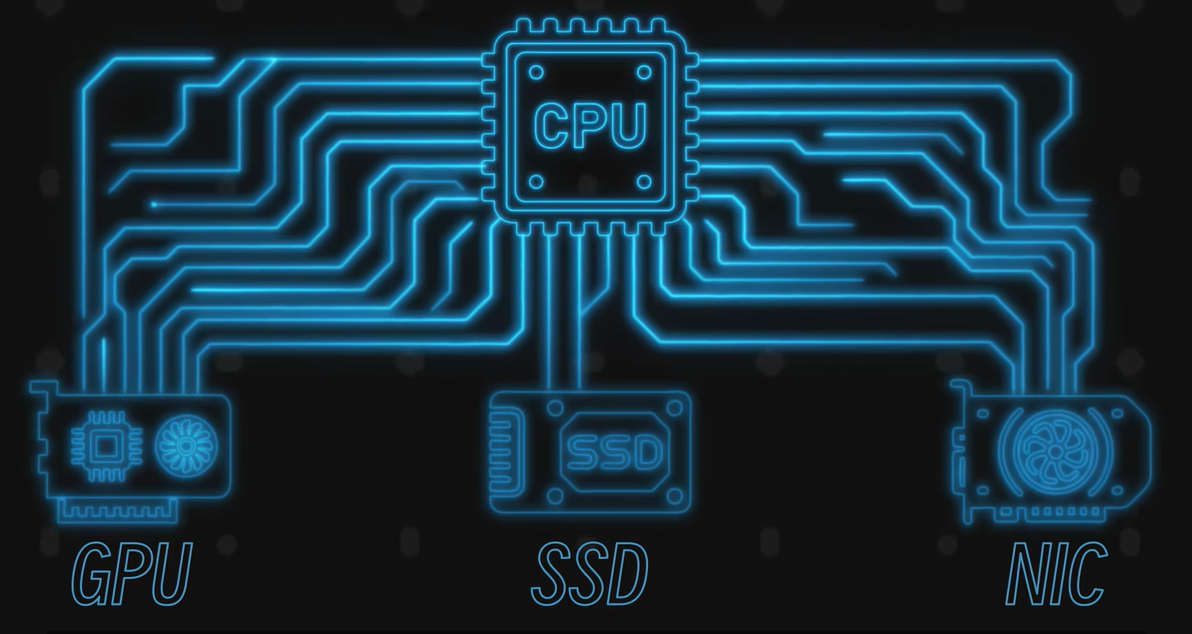

AI时代,PCIe / 总线的重要意义 : AI 算力的极速轨道

AI时代,PCIe 总线的重要意义?

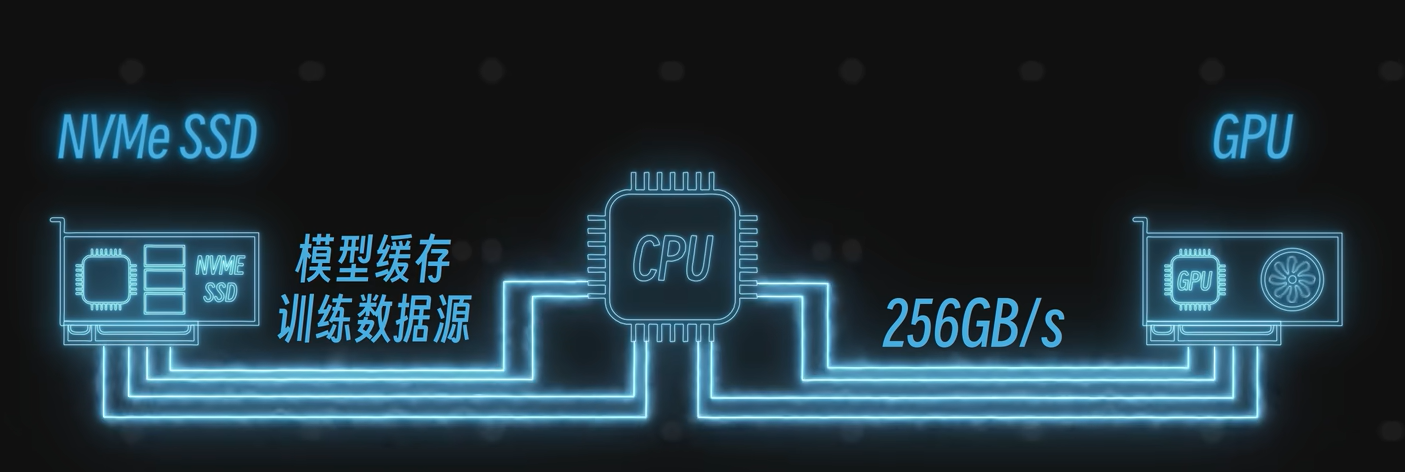

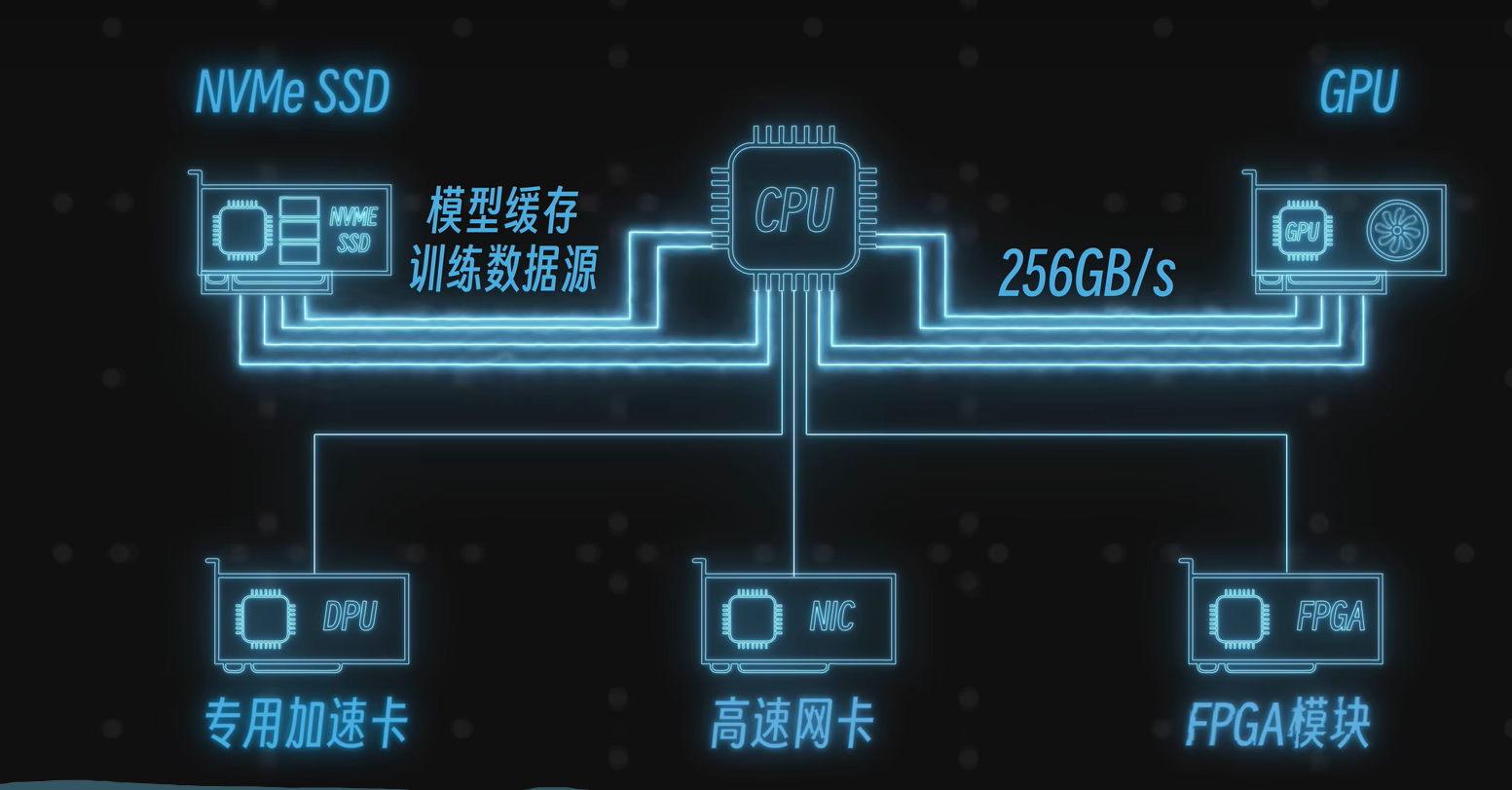

- 其一,【总线】连接了【CPU】与【GPU】。

CPU 与 GPU 之间存在海量的数据吞吐。

- 其二,【总线】连接了【CPU】与【硬盘】(如:NVMe SSD)

CPU 从 NVMe SSD 拉取模型缓存 / 训练数据源,总线的高带宽可大幅降低【IO瓶颈】。

- 其三,【总线】扩展了系统能力——支持连接【专用加速卡(DPU)】 / 【高速网卡(NIC)】 / 【FPGA模块】等

预留的这些 PCIe 插槽,为AI应用加速提供了传输硬件的支持。

- 总而言之, PCIe 总线 是 AI 时代下,将算力与速度的精准连接的支撑组件。

推荐文献

CPU 插槽及数量 : X 路主板

-

【CPU 插槽】:主板上有一个特定的插槽用于安装CPU,插槽的类型必须与CPU的针脚或触点相匹配。

-

CPU 路数:单路 / 双路

- 【单路服务器】:指【主板】上只有1个【CPU插槽】,只能安装1颗【物理CPU】;

- 【双路服务器】:有2个【CPU插槽】,可同时安装2颗【物理CPU】协同工作。

单路像“单人干活”,适合中小型网站、普通办公等负载较轻的场景;

双路是“双人协作”,算力更强,能应对数据库、虚拟化、高并发业务等对性能要求更高的场景。

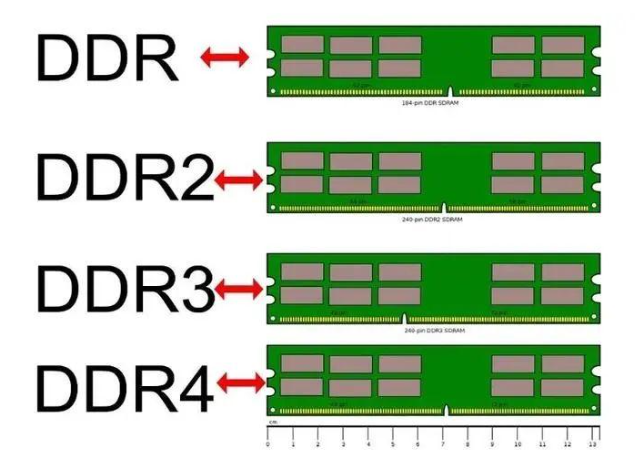

内存插槽: DDR3 / DDR4 / DDR5

- 内存插槽:

- 主板提供多个内存插槽,用于安装

RAM。 - 不同类型的主板支持不同代的内存(如DDR3、DDR4、DDR5)。

- 主板提供多个内存插槽,用于安装

- 参见本文 : "内存" 章节

存储插槽

- 存储插槽

主板提供SATA接口用于连接硬盘和SSD,以及M.2插槽用于安装NVMe SSD。

固态硬盘(SSD)接口=:支持 NVMe 协议栈的 SSD

- 参见本文 "内存" 章节

机械硬盘(HDD)接口: SAS / SATA

I/O接口

- I/O接口:

主板背面提供了多种I/O接口,如USB、HDMI、DisplayPort、音频接口等。

显卡接口

- 参见本文 : "显卡" 章节

显卡的输入接口类型: PCIe 总线接口 + 电源插口

显卡的输出接口类型: VGA / DVI / HDMI / DP

- VGA 接口

如何判断【主板】是否支持接入【独立显卡】?

在升级或组装电脑时,判断主板是否支持显卡是至关重要的步骤。本文将详细介绍几种快速检测方法,帮助您轻松确认主板的显卡兼容性。

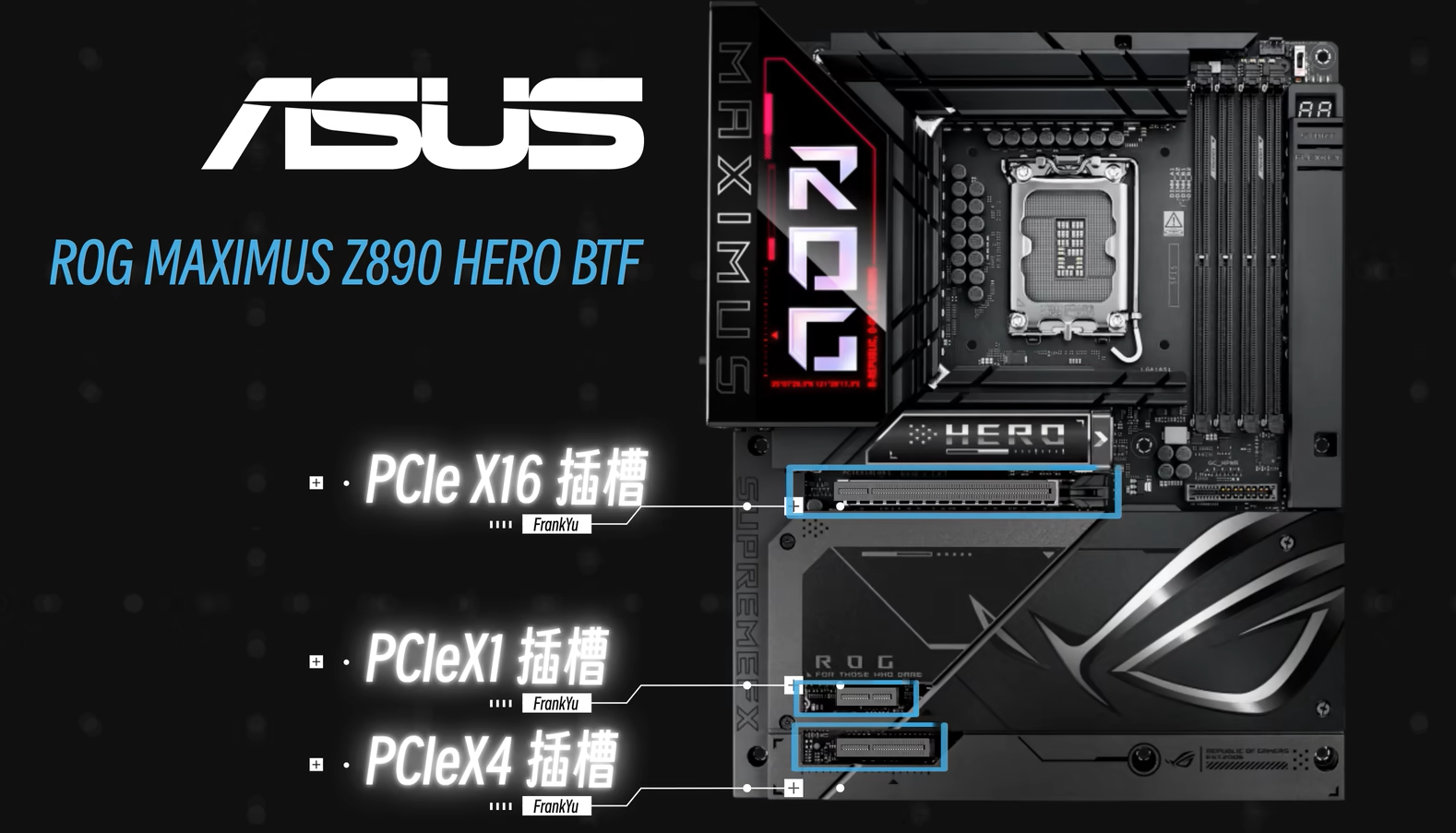

- 检查PCIe插槽类型

现代显卡主要使用

PCI Express(PCIe)接口,您需要确认主板是否具备相应的插槽:

- PCIe x16插槽是显卡的标准接口

- 查看主板规格或实物,确认有至少一个 PCIe x16 插槽

- 注意 PCIe 版本(3.0/4.0/5.0),虽然不同版本可以兼容,但会影响性能

- 确认电源供应能力

主板不仅要提供接口,还要确保电源供应足够:

- 检查主板供电规格,特别是PCIe插槽供电能力

- 高端显卡可能需要额外的6pin或8pin电源接口

- 确认电源功率足够支持显卡运行

- 物理尺寸兼容性

显卡尺寸也是需要考虑的因素:

- 测量机箱可用空间,特别是长度

- 检查主板布局,确保显卡不会与其他组件冲突

- 多显卡配置需要确认SLI/CrossFire支持

- BIOS/UEFI支持

某些旧主板可能需要更新BIOS才能支持新型显卡:

- 访问主板制造商官网查询兼容性列表

- 必要时更新BIOS到最新版本

- 注意某些主板可能限制特定品牌显卡

- 使用在线兼容性检查工具

推荐几个实用工具:

- PCPartPicker(自动检测组件兼容性)

- GPU-Z(检测显卡规格)

- CPU-Z(检测主板信息)

扩展插槽

- 扩展插槽:主板提供

PCI Express(PCIe)插槽,用于安装独立显卡、声卡、网络卡等扩展卡。

BISO/UEFI

- BIOS/UEFI

BIOS(基本输入输出系统)或UEFI(统一可扩展固件接口)是主板上的固件,负责在电脑启动时初始化硬件并加载操作系统。

电源接口

- 服务器的电源

- 作用服务器电源是服务器正常运行的核心保障

- 主板需要连接电源供应器(PSU),通过 24-pin ATX 电源接口和 4/8-pin CPU电源接口供电。

- 主要作用:

- 电力转换 : 将市电的交流电(AC)转换为服务器内部硬件所需的直流电(DC),为CPU、内存、硬盘、主板等组件提供稳定、合适的电压和电流,确保硬件正常工作。

- 冗余与可靠性保障 : 高端服务器常采用冗余电源设计(如1+1或N+1冗余),当一个电源故障时,其他电源可无缝接管供电,避免服务器因电源故障停机,保障业务连续性。

- 智能电源管理 : 支持动态调整功率输出,根据服务器负载自动优化能耗,降低闲置时的功耗,同时提供定时开关机、故障报警等功能,提升能源利用效率和运维便利性。

- 散热与稳定性支持 : 电源内部的散热系统(如风扇)确保电源在高负载下稳定运行,避免过热导致性能下降或故障。部分电源还支持热插拔,可在服务器运行时更换故障电源,减少停机时间。

- 适配数据中心需求 : 为数据中心的集中供电设计提供基础,支持高压直流(HVDC)等高效供电方案,减少电能转换损耗,满足大规模服务器集群的供电需求。

总之,服务器电源不仅是【电力供应的“心脏”】,更是保障服务器高可用性、稳定性和能效的关键部件。

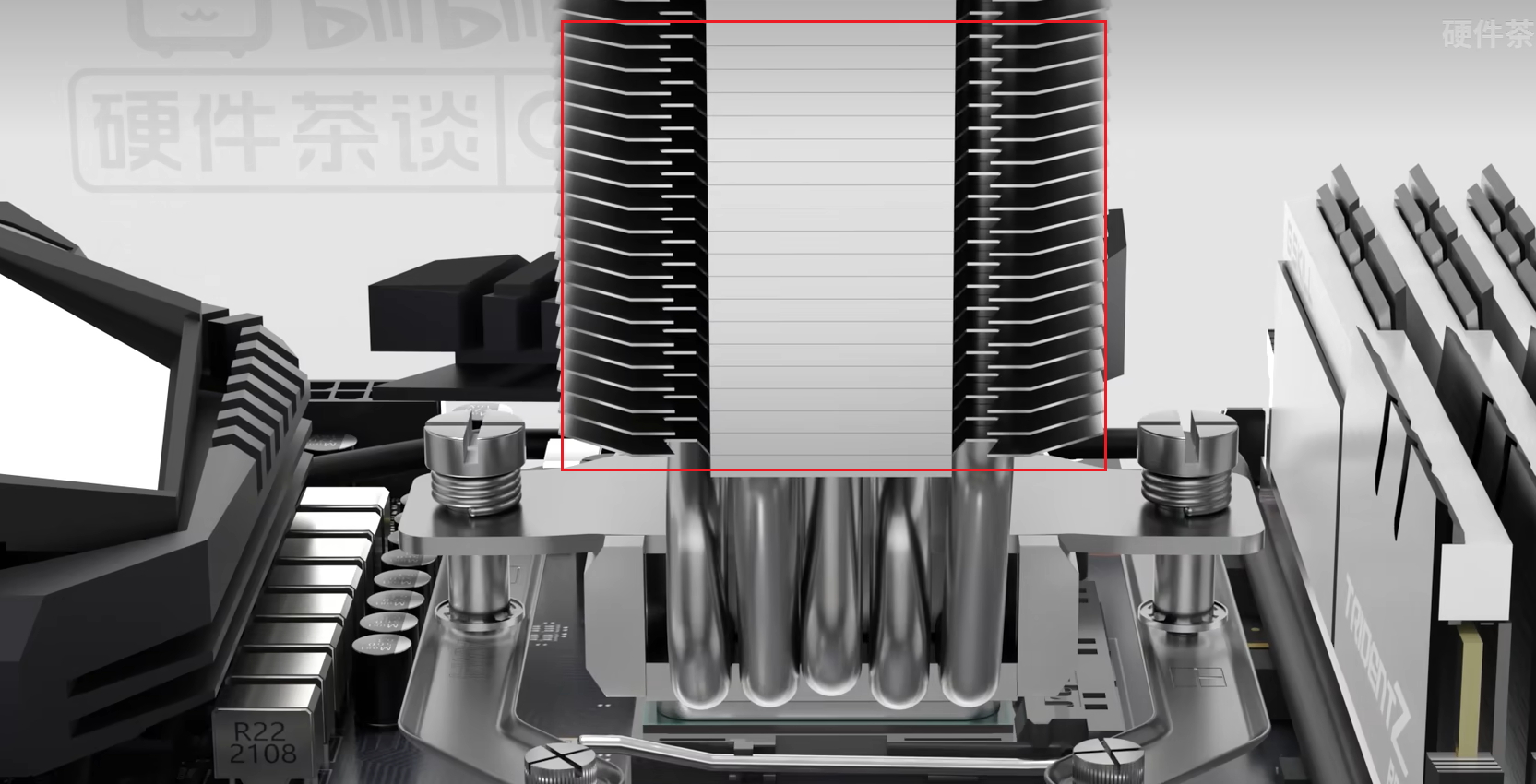

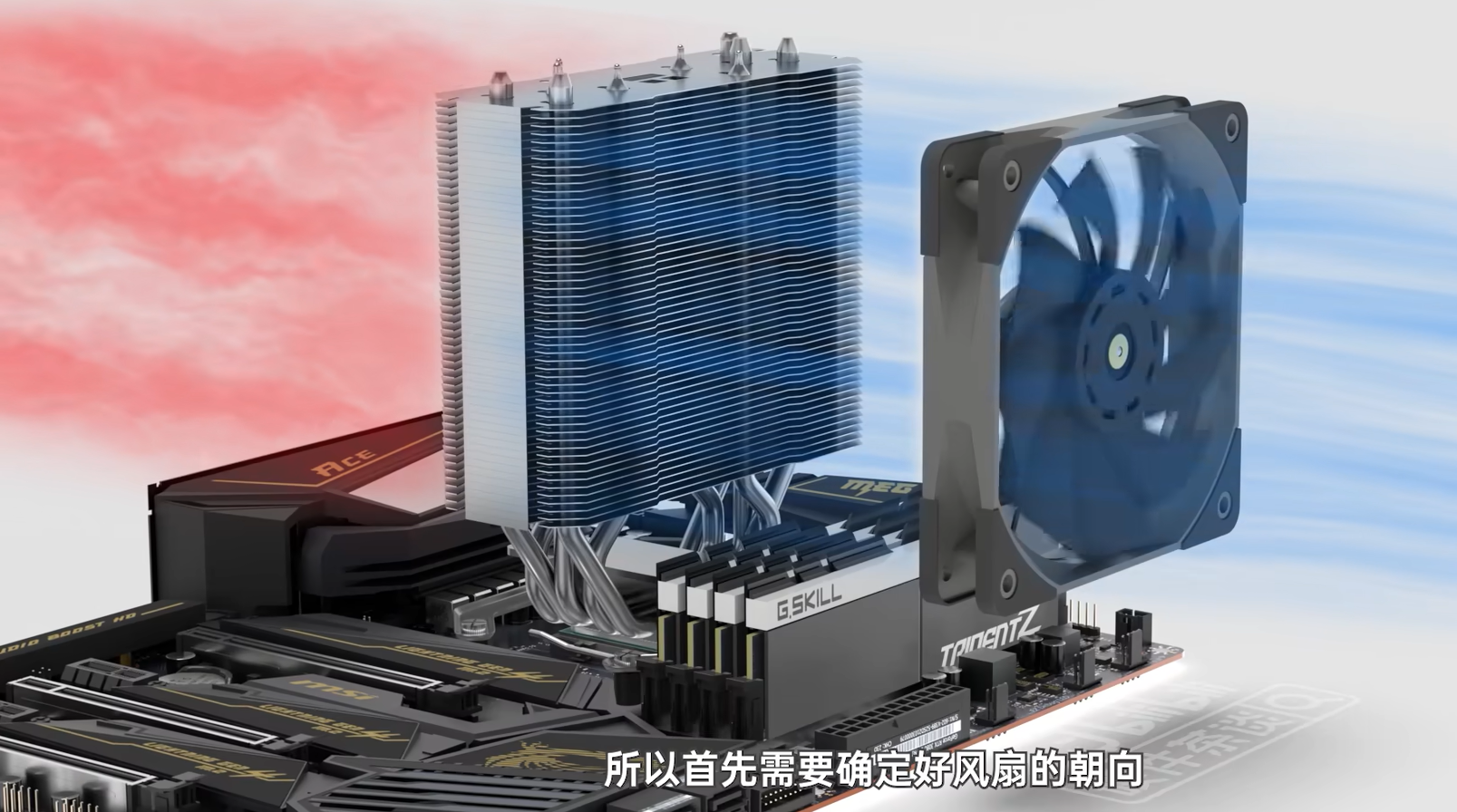

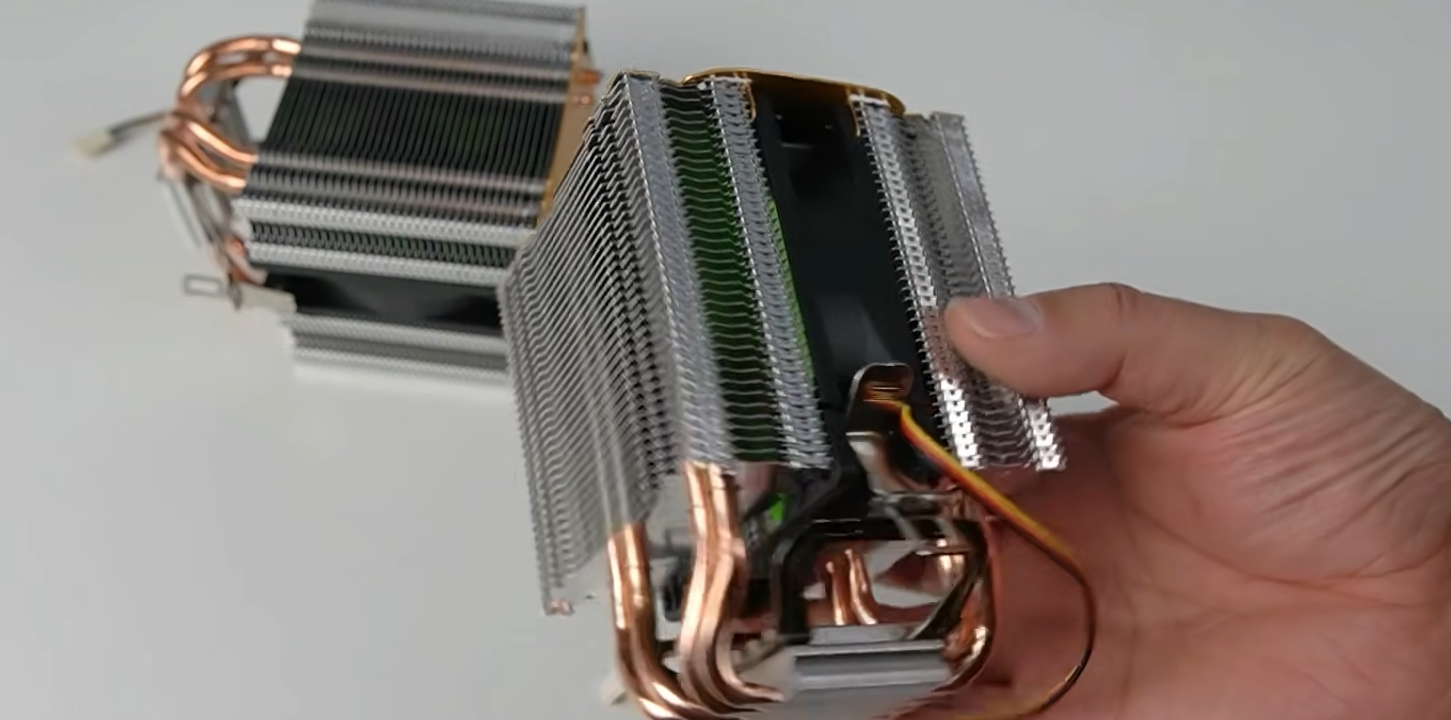

散热器接口 & 风扇接口:风冷散热器 / 水冷散热器 / ...

- 散热设计:主板设计有散热片和散热孔,以帮助芯片组和CPU散热。

- 风扇接口

风扇接口用于连接机箱风扇和CPU风扇。

风扇接口有3针和4针两种类型,4针接口支持PWM调速。

- 推荐文献

网口

- RJ45接口:

- RJ45接口本身不决定网络速率,其支持的千兆或百兆取决于所连接的设备和网线规格

RJ45接口可兼容百兆 (100Mbps)和千兆 (1Gbps)网络,但需使用对应规格的网线 (如Cat5e支持千兆,Cat5仅支持百兆),且两端设备均需支持目标速率,实际速率由链路中最低性能的组件决定

例如:百兆网络仅需4个引脚 (1/2/3/6),而千兆需8引脚全双工传输

- 推荐文献

- RJ45线序及接口详解 - 接插世界网 2025.6.17

M.2 接口: for 固态硬盘 or 无线网卡

- M.2接口

- M.2接口主要用于安装【固态硬盘】,也可以用于安装【无线网卡】。

注意:

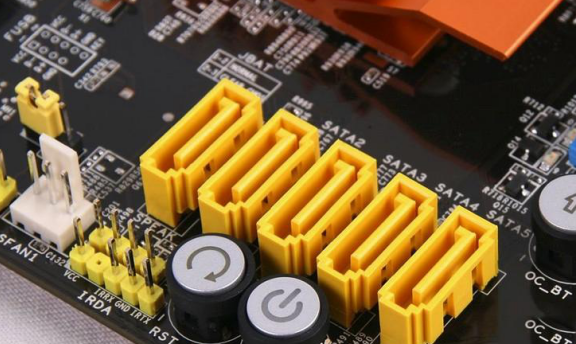

SATA接口用于连接【机械硬盘】或【固态硬盘】。每个SATA接口都有自己的编号,有些SATA接口可能与M.2接口冲突。

M.2接口有B-Key和M-Key两种类型,常见的主板多为M-Key。

USB接口 : 连接外部设备(鼠标 / 键盘 / U盘等)

USB接口用于连接各种外部设备,如鼠标、键盘、U盘等。

USB接口有不同的版本,如USB 2.0、USB 3.0和USB 3.1。

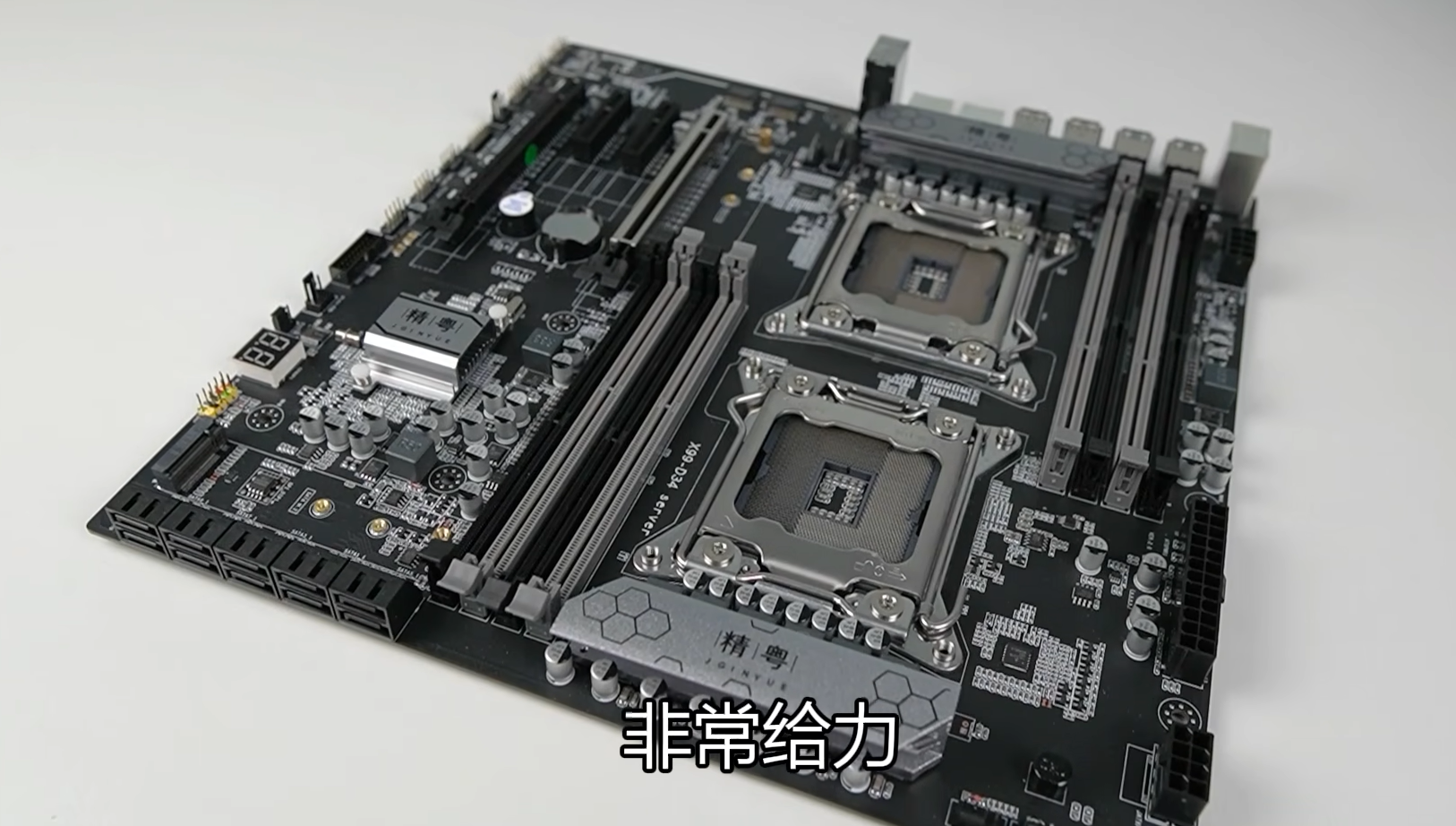

常见主板

- X99

- Z790

CPU处理器

CPU-Z

CPU 架构 && CPU 指令集

高速缓存/Cache

- 缓存(

Cache) :高速缓冲存储器(高速缓存),通常是指CPU缓存,它是位于 CPU内部 的【高速存储器】,而不是直接位于【主板】上。

- 所处位置:它位于

CPU与内存之间,是一个读写速度比内存更快的存储器。- 数据写入:当CPU向内存中写入或读出数据时,这个数据也被存储进【高速缓冲存储器】中。

- 数据读取:当CPU再次需要这些数据时,【CPU】就从【高速缓冲存储器】读取数据,而不是访问较慢的【内存】;当然,如需要的数据在Cache中没有,CPU会再去读取内存中的数据。

- 主要作用:加速数据访问,减少CPU与内存之间的速度差异,从而提升整体性能。

- 访问速度: Cache >> RAM >> ROM

- CPU缓存的层次结构

现代CPU通常包含三级缓存:

- L1缓存:位于CPU核心内部,速度最快但容量最小(通常为32KB-512KB),每个核心独立拥有。

- L2缓存:也位于CPU内部,容量较大(通常为256KB-8MB),每个核心独立拥有。

- L3缓存:通常位于CPU芯片内,但为多个核心共享,容量最大(通常为2MB-32MB),速度相对较慢。

- 计算机的Cache底层通常使用

SRAM(Static Random-Access Memory,静态RAM)实现。

SRAM具有高速访问速度和较低的延迟,这使得CPU能够更快地访问缓存中的数据,从而提高整体系统的性能。

Cache的工作原理基于局部性原理。

即程序在执行过程中会重复访问某些数据或指令。

Cache通过将CPU当前访问的数据或指令周围的部分数据复制到高速缓存中,当CPU需要访问这些数据时,可以直接从Cache中获取,从而减少了访问主存的次数,提高了访问速度。

Cache的分类包括:

I-Cache:用于存储指令,只读。D-Cache:用于存储数据,可以写回。L1 Cache、L2 Cache、L3 Cache:按照存储容量和访问速度的不同进行分层,L1 Cache最快但容量最小,L3 Cache最慢但容量最大。

CPU 品牌: Intel

F:

intel CPU后缀,F代表无内置核显的CPU型号。举例型号:i5 13400F、i5 14400F;

核显级 核心显卡。

当然AMDCPU型号也有F后缀,也是代表无内置核显的CPU型号,举例型号:R5 7500F。

K:intel CPU后缀,K代表支持【超频】且【内置核显】的CPU型号,通常支持搭配Z系列主板,可以支持CPU超频。

举例型号:i7-14700K、i5-14600K;

KF:intel CPU后缀,KF代表支持【超频】且【无内置核显】的CPU型号,搭配Z系列主板可支持CPU超频。

举例型号:i7-14700KF、i5-14600KF。

KS:intel CPU后缀,一般是K的【高频版】,并且【内置核显】

例如i9-13900KS。

i9-13900KS其实就是i9 13900K官方特挑CPU体质,出厂提高CPU频率成为一款单独的产品。

X/XE:intel CPU后缀,至尊旗舰级

举例型号:i9 10900X、i9-10980XE,十代CPU之后X/XE就终结了。

T:intel CPU后缀,属于【低功耗版】的CPU,相同型号下功耗更低。

由于功耗的降低,【性能】也大大折扣,一般运用在一体机电脑上,为了降低发热量。

举例型号:i5 13400T。

CPU 品牌: AMD

X:目前AMD常见的后缀,带X结尾的处理器是指支持XFR技术的处理器,XFR是一种超频技术,是在Boost加速频率的基础上允许再次超频运行的一种技术,这个技术能让频率随不同散热解决方案(风冷/水冷/液氮)而升降。G:AMD CPU后缀,属于APU,G后缀的CPU通常内置性能较强的核心显卡,举例型号:R5 5600G、R7 5700G,这两个型号的CPU所内置的核显性能基本相当于GTX750Ti独显。GE:AMD CPU后缀,一般属于低功耗带核显的CPU,例如R5 3400GE。XT:AMD CPU后缀,相当于不带T的加强版,也可以说是特挑体质版,相同型号下XT比X性能略有提升,举例型号R9 3900XT、R7 3800XT、R5 3600XT;X3D:配备3D V-Cache技术(3D垂直缓存)的CPU,X3D版本其实就是在原版的基础上扩展了三级缓存容量,是AMD专门为游戏玩家打造的一款CPU产品,侧重游戏性能,例如R7 7800X3D。

笔记本电脑的CPU

H:标压CPU,性能强,通常出现在游戏本和设计师电脑中,举例型号:i5-13500HX 、i7-13700H;U:【低电压】CPU,性能弱些但功耗低,通常出现在轻薄本中,举例型号:i5-1334U;Y:【超低电压】CPU,性能很弱功耗非常低,通常出现在轻薄本中,举例型号:i3-10110Y,目前少见。P:可以理解为H的【降频版】CPU,相比H型号在频率、三级缓存进行了缩水,“P”性能介于H和U之间,一般出现在有一定的性能且续航强的高性能轻薄笔记本中。HK:一般使用在【高端发烧级】CPU上,标压可超频CPU,举例型号:i9-13900HK;HX:一般使用在【高端发烧级】CPU上,至尊版CPU,可以理解是HK的特挑版,属于顶级CPU行列,性能强悍,主要在高端游戏本中使用。举例型号:i9-13900HX。G:G1、G4以及G7等,G后面的数字表示【核显性能强弱】,数字越大代表核显性能越强,通常数字小于4的是集成的普通超高清(UHD)核显,大于等于4的是集成的高性能锐炬(Iris)核显。intel移动版CPU后缀。

举例型号:i5-1155G7、i3-1115G4、i3-1005G1;

-

HS:相当于H功耗略低,通常出现在【轻薄】全能本,性能较强,举例型号:R7 5800HS、R5 5600HS; -

HQ:标准电压,Q板载四核,早期的老后缀,举例型号:i7-7700HQ,现被淘汰; -

MQ:标准电压,Q插拔四核,早期的老后缀,举例型号:i7-4810MQ,现被淘汰; -

M:早期后缀M就是移动端CPU,只是为了与台式机区别开,举例型号:i7-2620M,现被淘汰。

二手CPU的保值率

- 保值率:

标准核显版>K>F>KF>KS

所有自带核芯显卡的CPU都比较保值;非K系列一般比K系列更保值。

- 推荐文献

- 市场怪象:带核显的CPU为什么更保值?K/KF保值性更差? - Weixin 2025.8.10

常见CPU

Intel Xeon(志强) E5 系列

- 推荐文献

- Intel Xeon(志强) E5-2666 V3 : 10 核 20 线程

- Intel Xeon(志强) E5-2673 V3 : 12 核 24 线程

- Intel Xeon(志强) E5-2676 V3 : 12 核 24 线程

- Intel Xeon(志强) E5-2678 V3 : 12 核 24 线程

- Intel Xeon(志强) E5-2680 V3 : 12 核 24 线程

- Intel Xeon(志强) E5-2683 V3 : 14 核 28 线程

- Intel Xeon(志强) E5-2690 V3 : 12 核 24 线程

- Intel Xeon(志强) E5-2693 V3 : 18 核 36 线程

- Intel Xeon(志强) E5-2697 V3 : 14 核 28 线程

- Intel Xeon(志强) E5-2698 V3 : 16 核 32 线程

- Intel Xeon(志强) E5-2699 V3 : 18 核 36 线程

- Intel Xeon(志强) E5-... ...

内存/Memory := 主存

- 内存/Memory

- 内存在电脑中起着举足轻重的作用。内存一般采用半导体存储单元,包括:

- 随机存储器(RAM,主要组成),只读存储器(ROM),及高速缓存(CACHE)。

- 如果需要保存数据,就必须把它们写入一个长期的存储设备中(如: 硬盘)。我们通常购买或升级的内存条就是用作电脑的内存,内存条(SIMM)就是将RAM集成块集中在一起的一小块电路板,它插在计算机主板中的内存插槽上,以减少RAM集成块占用的空间。

- 通常我们所说的“内存条”指的就是

RAM,而ROM则用于存储一些开机时需要加载的重要数据。

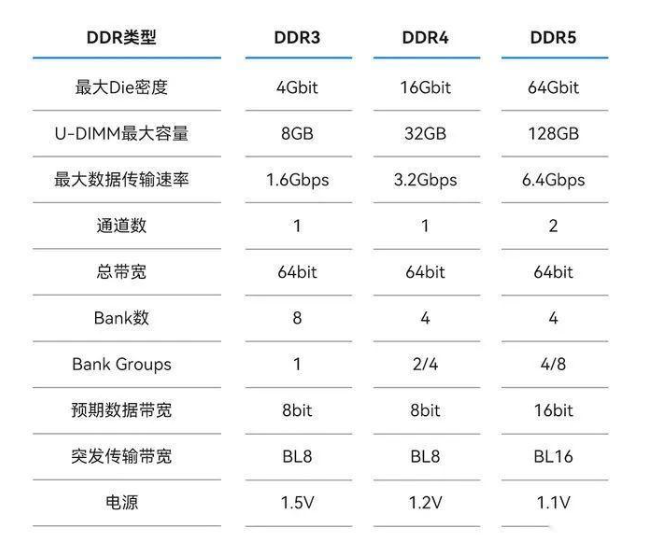

内存条类型: DDR3 / DDR4 / DDR5

DDR内存条 := 双倍数据速率同步动态随机存取存储器 :=Double Data RateSDRAM := DDR SDRAM

DDR3、DDR4和DDR5是计算机内存类型的名称分别代表第三代、第四代和第五代的双倍数据速率(

Double Data Rate,简称DDR)同步动态随机存取存储器(SDRAM)。

- 不同内存类型具有不同的技术规格和性能。

DDR3: 目前最常见的内存类型之一,它的传输速率在800 MHz至2133 MHz之间。DDR4: 相对于DDR3提高了传输速率和带宽,最高可达3200 MHz,同时还可以实现更低的电压和更低的功耗。DDR5: 目前最新的内存类型,可以提供更高的传输速率和更高的带宽,可以达到8400 MHz的传输速率,同时还支持更高的容量、更高的带宽和更高的数据完整性。

- 推荐文献

硬盘/Disk

- 硬盘接口类型: SSD(固态硬盘) > SAS(机械硬盘) > SATA(机械硬盘)

>即 优于

固态硬盘(SSD)

- 固态硬盘 = Solid State Drive(固态驱动器)

- 固态硬盘是用固态电子存储芯片阵列而制成的硬盘,因为台湾英语里把固体电容称之为

Solid而得名。SSD由控制单元和存储单元(FLASH芯片、DRAM芯片)组成。- 固态硬盘在接口的规范和定义、功能及使用方法上与普通硬盘的完全相同,在产品外形和尺寸上也完全与普通硬盘一致。

- 应用场景:被广泛应用于军事、车载、工控、视频监控、网络监控、网络终端、电力、医疗、航空、导航设备等诸多领域。

- 工作温度:其芯片的工作温度范围很宽,商规产品(070℃)工规产品(-4085℃)。

- 市场趋势:虽然成本较高,但也正在逐渐普及到DIY市场。由于固态硬盘技术与传统硬盘技术不同,所以产生了不少新兴的存储器厂商。厂商只需购买

NAND存储器,再配合适当的控制芯片,就可以制造固态硬盘了。- 物理接口:新一代的固态硬盘普遍采用

SATA-2接口、SATA-3接口、SAS接口、MSATA接口、PCI-E接口、NGFF接口、CFast接口、SFF-8639接口和M.2 NVME/SATA协议。

NVMe 协议栈:= 高速的非易失性内存 := 一种高性能存储协议 for 固态硬盘(SSD)

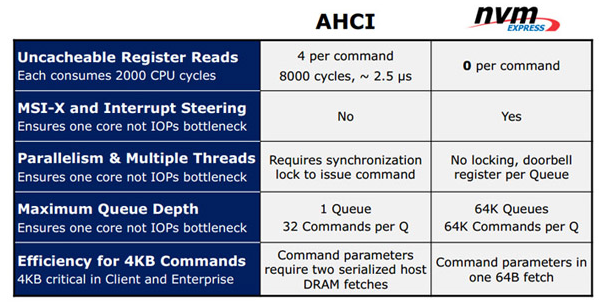

NVMe(Non-Volatile Memory Express)是一种专为SSD设计的【高效存储协议】,旨在充分利用PCIe接口的【高带宽】和【低延迟】特性,突破传统AHCI协议的性能瓶颈。

- NVMe的定义

NVMe(Non-Volatile Memory Express,高速的非易失性内存)是一种基于PCIe总线的存储协议,旨在提高固态硬盘(SSD)的性能。

它通过直接与CPU通信,减少了传统存储协议(如SATA和AHCI)所带来的延迟和瓶颈。

NVMe协议栈由四层组成,分别是:应用层、命令层、传输层和物理层。

其【设计目标】是通过精简协议栈、优化多队列机制和支持多核并行处理,显著提升【存储性能】。

- NVMe的内部构成

- Host 端驱动: NVMe 官网以及 Linux、Windows 等操作系统已经集成了相应的驱动,用于实现主机与 NVMe 设备的通信和管理。

- NVMe 控制器: 实质上为 DMA(直接内存访问)+multi Queue(多队列),DMA 负责数据搬运(指令 + 用户数据),多队列负责发挥闪存的并行能力,最多可以有 65535 个命令队列和 1 个管理队列。

- 存储介质: 通常为 FTL(闪存转换层)+NAND Flash 的组合,FTL 用于管理 NAND Flash 的逻辑地址与物理地址映射等,NAND Flash 则是实际存储数据的非易失性闪存芯片。

- 工作流程

NVMe的工作流程包括以下步骤:

- 初始化:系统通过

PCIe枚举NVMe设备,加载驱动并建立管理队列(Admin Queue)。- 命令提交:主机将

I/O请求封装为NVMe命令,写入提交队列(Submission Queue)。- 命令处理:

NVMe控制器从队列中取出命令,执行数据读写或管理操作。- 完成通知:操作完成后,结果写入完成队列(

Completion Queue),主机通过中断或轮询获取结果。

- 核心特性

- 低延迟: NVMe的命令队列深度可达64K,相比之下,AHCI仅为32,显著减少了I/O等待时间,典型延迟低于100微秒。

NVMe支持多达64K个队列,每个队列深度可达64K条命令,远超AHCI的单队列32条命令限制。

此外,NVMe采用【端到端DMA技术】,实现数据直接在【SSD】和【内存】之间传输,进一步【降低延迟】。

- 高吞吐量: 支持PCIe 4.0 x4带宽(8GB/s),PCIe 5.0 x4可达16GB/s,提供更快的数据传输速度。

- 多队列并行: 支持多核CPU并行访问,优化多线程性能,适合高负载的企业应用。

通过多队列机制,NVMe能够充分利用多核CPU的并行处理能力,避免【线程竞争】。

- 扩展性: 支持NVMe over Fabrics(NVMe-oF),实现远程存储访问,增强了存储系统的灵活性。

可通过NVMe over Fabrics(NVMe-oF),还可实现远程存储访问,进一步扩展存储网络性能。

- 兼容性

NVMe标准的出现解决了不同

PCIe SSD之间的驱动适用性问题,NVMe SSD可以很方便的匹配不同的平台、系统,无需厂家提供相应的驱动就可以正常工作。

目前,Windows、Linux、Solaris、Unix、VMware、UEFI等都加入了对NVMe SSD的支持。

- 性能优势

- 性能:NVMe协议在【性能】上具有显著优势。

其顺序读写速度可达3.5 GB/s(PCIe 3.0)或7 GB/s(PCIe 4.0),随机读写延迟低至10微秒级,适用于【高性能计算】、【实时分析】等场景。

- NVMe支持端到端数据保护和掉电保护,增强了数据可靠性。

- 应用场景

NVMe协议广泛应用于高性能计算、数据中心、游戏和专业级应用等领域,能够满足对快速数据访问和高吞吐量的需求。随着SSD技术的发展,NVMe已成为现代存储设备的标准。

- 游戏加载: NVMe SSD显著缩短游戏加载时间,支持DirectStorage等新技术。

消费级设备(如高端游戏本、工作站)

- 视频编辑: 快速的数据传输速率加速视频渲染和处理。

- 企业存储: 在数据中心中扩展存储容量,同时降低功耗和占用空间。

企业级存储(如数据中心、云计算)

- 高性能计算: 适用于需要快速数据处理的任务,如人工智能、金融交易、科学计算、云计算。

- NVMe与其他协议的比较

- 与

AHCI的比较:NVMe在延迟和并行处理能力上优于AHCI,能够更好地利用SSD的性能。AHCI设计时未充分考虑SSD的并行性,而NVMe则允许更高的队列深度和更快的命令处理。- 与

SATA的比较:SATA接口的最大带宽为6Gb/s,而基于PCIe的NVMe接口可以达到32Gb/s,显著提高了数据传输速度。传统的SATA SSD受限于600MB/s的带宽,而NVMe SSD通过PCIe接口突破了这一瓶颈。

最新的PCIe 4.0和5.0标准使NVMe SSD的理论读写速度可达12000MB/s,远超SATA SSD。

此外,NVMe SSD的功耗更低,安装更简便。

- NVMe 与 RAM、ROM、M.2 的关系如下:

- 与

RAM的关系:NVMe和 RAM 都是计算机存储体系的组成部分,但有着明显区别。RAM 是随机存取存储器,具有易失性,断电后数据丢失,主要用于临时存储正在运行的程序和数据,速度极快。而 NVMe 是一种存储协议,通常用于非易失性的固态硬盘(SSD),数据在断电后不会丢失,其速度虽然也很快,但相比 RAM 还是稍慢一些,主要用于长期存储数据。- 与

ROM的关系:ROM是只读存储器,一般用于存储固定的程序和数据,如 BIOS 等,通常具有非易失性,数据写入次数有限且写入速度较慢。NVMe 与 ROM 的功能和应用场景不同,NVMe 是一种通信协议,用于优化非易失性存储设备(如 SSD)的性能,而 ROM 是一种存储介质类型,两者不属于同一层面的概念。不过,NVMe 设备中可能会包含一些固件,这些固件类似于 ROM 中的内容,用于设备的初始化和管理等操作。- 与

M.2接口的关系: M.2 是一种物理接口标准,它定义了设备的外形尺寸和连接方式,可以支持多种协议和总线,如 NVMe、SATA 等。NVMe 通常运行在 M.2 接口上,通过 PCIe 总线实现高速数据传输,但 M.2 接口并不一定都使用 NVMe 协议,也可以使用 SATA 协议等,而 NVMe 协议也可以通过其他物理接口实现,如 U.2 接口等。

- 未来发展

随着PCIe 5.0的普及,NVMe的带宽将进一步提升,同时与CXL协议的融合将实现内存级访问SSD。

此外,开放通道SSD的引入将赋予主机软件更大的灵活性,推动存储技术的持续创新。

总结而言,NVMe通过精简协议栈、多队列并行和PCIe高速接口,成为现代高性能存储系统的核心协议,广泛适用于消费级和企业级场景。

mSATA 接口 (逐渐淘汰中)

mSATA接口,全称:迷你版SATA接口(mini-SATA)。

- 早期为了更适应于超级本这类超薄设备的使用环境,针对便携设备开发的

mSATA接口应运而生。可以把它看作标准SATA接口的mini版,而在物理接口上(也就是接口类型)是跟

mini PCI-E接口是一样的。

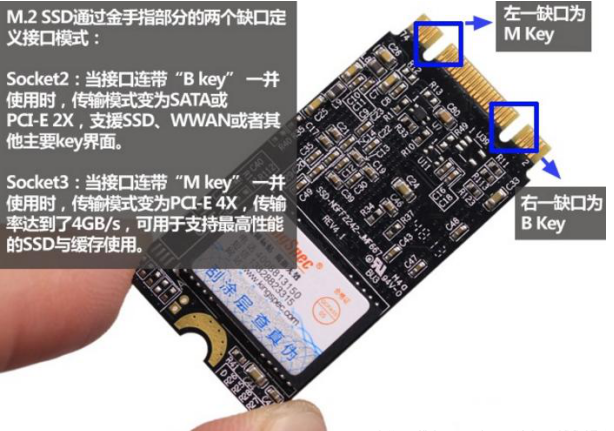

M.2 接口

- M.2 接口

- 全称:

Next Generation Form Factor(NGFF),作为一种电脑内部扩展接口,2012年Intel率先发布M.2 SSD固态硬盘(以替代mSATA的新的接口规范)。

最初,M.2接口主要支持

mSATA协议,但随着时间的推移,也开始支持PCIe,USB等其他通信协议,从而实现了更高的传输速度和灵活的配置。

M.2除了支持SSD固态硬盘以外,也可以支持Wi-Fi/Bluetooth,cellular网卡。

M.2接口的固态硬盘宽度22mm,单面厚度2.75mm,双面闪存布局也不过3.85mm厚,但M.2具有丰富的可扩展性,最长可以做到110mm,可以提高SSD容量。

M.2 SSD与mSATA类似,也是不带金属外壳的,常见的规格有主要有2242、2260、2280三种,宽度都为22mm,长度则各不相同。

- 不仅仅是长度,M.2的接口也有2种不同的规格,分别是: “

socket2”和”socket3”

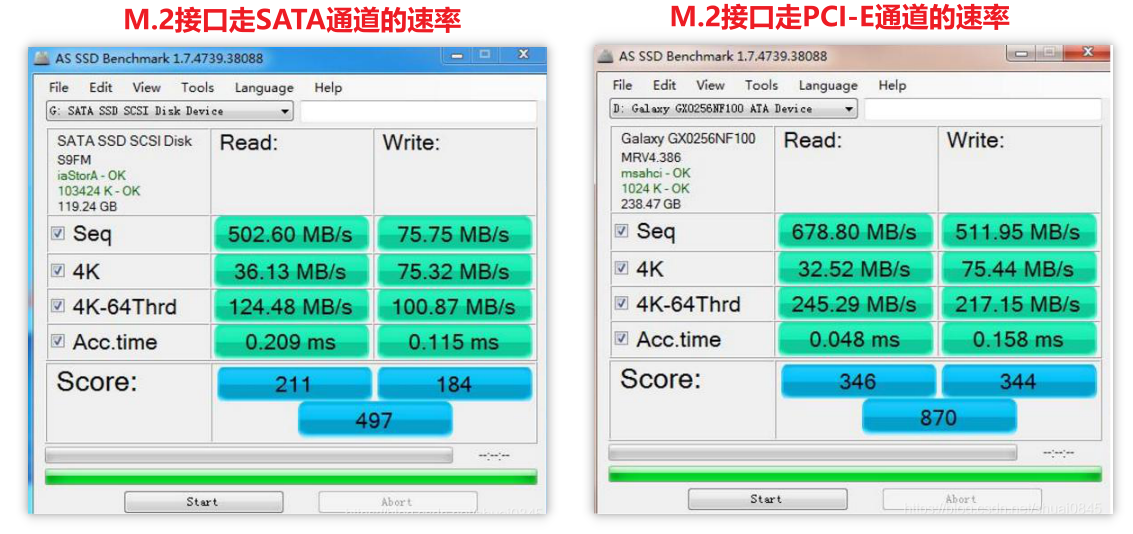

看似都是

M.2接口,但其支持的协议不同,对其速度的影响可以说是千差万别,M.2接口目前支持2种通道总线: 一个是SATA总线,一个是PCI-E总线。

SATA通道由于理论带宽的限制(6Gb/s),极限传输速度也只能到600MB/s,但PCI-E通道就不一样了,带宽可以达到10Gb/s.

- 并非所有的固态硬盘(

SSD)都是使用M.2接口

SSD可以使用多种接口类型,包括

M.2和SATA接口。

M.2接口是一种灵活的物理接口,支持多种设备,包括基于PCIe总线的NVMe SSD和mSATA SSD、无线WIFI网卡等。

有些移动硬盘芯片只支持新

NVME,而不支持mSATA。

一定要认准自己的设备型号购买。只有一个M Key一般就是NVMe,因为只有PCIE的信号,没有SATA。

虽然M.2接口的SSD越来越普遍,但市场上仍然存在其他类型的SSD接口。

M.2 NVMe接口

- 一种用于连接固态硬盘(

SSD)的接口,采用PCI-Express总线传输协议。

NVMe标准的出现解决了不同PCIe SSD之间的驱动适用性问题。

- 与传统的SATA接口相比,NVMe协议能够直接与

CPU通信,从而实现更高的传输速度和更低的延迟。 - M.2接口的SSD通常体积小巧、节能,并且不需要额外的电缆连接,适合现代计算机的紧凑设计。

- 这种接口支持高达8TB的存储容量,并且在性能上通常优于2.5英寸的SSD。

NVMe可以把最大队列深度从32提升到64000,SSD的IOPS能力也会得到大幅提升;

机械硬盘(HDD)

SATA 接口

- SATA接口,作为目前应用最多的硬盘接口,SATA 3.0接口最大的优势就是成熟。

- 普通2.5英寸SSD以及HDD硬盘都使用这种接口,理论传输带宽6Gbps,虽然比起新接口的10Gbps甚至32Gbps带宽差多了,但普通2.5英寸SSD也没这么高的需求,500MB/s多的读写速度也够用。

SAS 接口硬盘 VS SATA 接口硬盘

- 外观的区别

- 兼容性:

SAS的接口技术可向下兼容SATA,反之不支持。

具体来说,二者的兼容性主要体现在

物理层和协议层的兼容。

- 在物理层,

SAS接口和SATA接口完全兼容,SATA硬盘可以直接使用在SAS的环境中,从接口标准上而言,SATA是SAS的一个子标准。因此,SAS控制器可以直接操控SATA硬盘,但是SAS却不能直接使用在SATA的环境中;因为SATA控制器并不能对SAS硬盘进行控制。- 在协议层,

SAS由3种类型协议组成,根据连接的不同设备使用相应的协议进行数据传输。因此在这3种协议的配合下,SAS可以和SATA以及部分SCSI设备无缝结合。其中:

串行SCSI协议(SSP)用于传输SCSI命令;SCSI管理协议(SMP)用于对连接设备的维护和管理;SATA通道协议(STP)用于SAS和SATA之间数据的传输。

小结

SATA硬盘

支持插入为SAS接口的硬盘背板

SAS硬盘

支持插入为SAS接口的硬盘背板

不支持插入为SATA接口的硬盘背板

因为主板上的SATA控制器根本就不支持SAS硬盘,故就算插上去也无法识别

但可通过 磁盘阵列卡 + miniSAS转SAS的数据线 来解决

SAS硬盘无法直接插入SATA接口,但SAS硬盘可通过购买第三方的磁盘阵列卡与主板的PCIe插槽直连,并购买miniSAS转SAS的数据线————其数据线一头连接主板,另一头接到阵列卡的硬盘的SAS接口上。

- 使用设备不同

目前个人电脑主板,是不能直接连接SAS硬盘读写的。如果想使用SAS硬盘,需要加SAS卡、阵列卡之类的,不过目前有部分厂商开发出SAS的硬盘盒,如麦沃的K308SAS,就支持SAS硬盘转接成USB3.0,可以直接用在个人电脑上。

SAS硬盘一般使用上企业服务器上。

- 价格对比: SAS 高于 SATA

价格上,SAS硬盘普遍比SATA硬盘价格高,如希捷银河系企业级硬盘,SAS硬盘比SATA贵了400-500元。

- 硬盘转速对比:SAS 高于 SATA

SATA硬盘,转速在5400和7200转居多。SAS硬盘,基本都是10000转或者15000转,配备旋转震动补偿以保证数据准确度,因此具有更高的可靠性。

SAS硬盘被使用于数据量大、数据可用性极为关键的应用中。

SAS硬盘算是机械硬盘中速度最快的了,首先接口上,SAS接口就比SATA和SCSI的机械硬盘快,其次加上转速快,寻道快,所以SAS硬盘都被应用到无盘服务器上。

从已经推出的产品来看,SAS硬盘更多地被应用在高端4路服务器上,而4路以上服务器用户并非一味追求高速度的硬盘接口技术,最吸引他们的应该是成熟、稳定的硬件产品。

随着英特尔等主板芯片组制造商、希捷等硬盘制造商以及众多的服务器制造商的大力推动,SAS的相关产品技术会逐步成熟,价格也会逐步滑落。现阶段云服务器服务商的主流接口还是SAS接口。

RAID/磁盘阵列技术

RAID 定义

RAID是英文Redundant Array of Independent Disks的缩写,中文简称为独立冗余磁盘阵列。简单的说,RAID是一种把多块独立的硬盘(物理硬盘)按不同的方式组合起来形成一个硬盘组(逻辑硬盘),从而提供比单个硬盘更高的存储性能和提供数据备份技术。

- 组成磁盘阵列的不同方式称为

RAID级别(RAID Levels)。- 磁盘阵列卡: 管理磁盘的

RAID卡。有RAID卡后,一般磁盘就会插到RAID卡上,而不是插到主板上了。

RAID 分类

RAID 0

又称为

Stripe或Striping,它代表了所有RAID级别中最高的存储性能。

RAID 0提高存储性能的原理是把连续的数据分散到多个磁盘上存取,这样,系统有数据请求就可以被多个磁盘并行的执行,每个磁盘执行属于它自己的那部分数据请求。

这种数据上的

并行操作可以充分利用总线的带宽,显著提高磁盘整体存取性能

RAID 1

又称为

Mirror或Mirroring,它的宗旨是最大限度的保证用户数据的可用性和可修复性。

RAID 1的操作方式是把用户写入硬盘的数据百分之百地自动复制到另外一个硬盘上。

由于对存储的数据进行百分之百的备份,在所有RAID级别中,RAID 1提供最高的数据安全保障。同样,由于数据的百分之百备份,备份数据占了总存储空间的一半,因而,Mirror的磁盘空间利用率低,存储成本高。

Mirror虽不能提高存储性能,但由于其具有的高数据安全性,使其尤其适用于存放重要数据,如服务器和数据库存储等领域。

RAID 5

一种存储性能、数据安全和存储成本兼顾的存储解决方案。

-

RAID 5不对存储的数据进行备份,而是把数据和相对应的奇偶校验信息存储到组成RAID5的各个磁盘上,并且奇偶校验信息和相对应的数据分别存储于不同的磁盘上。当RAID5的一个磁盘数据发生损坏后,利用剩下的数据和相应的奇偶校验信息去恢复被损坏的数据。

-

RAID 5可以理解为是RAID 0和RAID 1的折衷方案。

-

RAID 5可以为系统提供数据安全保障,但保障程度要比Mirror低而磁盘空间利用率要比Mirror高。

-

RAID 5具有和RAID 0相近似的数据读取速度,只是多了一个

奇偶校验信息,写入数据的速度比对单个磁盘进行写入操作稍慢。同时由于多个数据对应一个奇偶校验信息,RAID 5的磁盘空间利用率要比RAID 1高,存储成本相对较低

RAID0+1 <=> RAID 10

正如其名字一样

RAID 0+1是RAID 0和RAID 1的组合形式,也称为RAID 10。

-

RAID 0+1是存储性能和数据安全兼顾的方案。它在提供与

RAID 1一样的数据安全保障的同时,也提供了与RAID 0近似的存储性能。 -

由于RAID 0+1也通过数据的100%备份提供数据安全保障,因此

RAID 0+1的磁盘空间利用率与RAID 1相同,存储成本高。 -

RAID 0+1的特点使其特别适用于既有大量数据需要存取,同时又对数据安全性要求严格的领域,如银行、金融、商业超市、仓储库房、各种档案管理等。

综合比较

-

冗余从好到坏:raid 1 > raid 10 > raid 5 > raid 0

-

性能从好到坏:raid 0 > raid 10 > raid 5 > raid 1

-

成本从低到高:raid 0 < raid 5 < raid 1 < raid 10

RAID5 VS RAID10

在

Raid 10中,四个硬盘的总空间不能大于3.8T。这样现在的大容量磁盘: 1T的就无法使用,限制了储存空间;

而RAID 5就基本不存在这种限制。

另外,磁盘数量增加,对电源的要求上升,能耗也加大了,且服务器散热风扇的噪音也将急剧增大。

| 类型 | RAID0 | RAID1 | RAID5 (RAID0与RAID1的的折中方案) | RAID10 (RAID0+1镜像阵列条带) |

|---|---|---|---|---|

| 读写性能 | 最好(因并行性而提高) | 读:与单个磁盘无区别 写:要写两边 | 读:RAID5≈RAID0(相近似的读取速度) 写:RAID5<单个磁盘的写速度(写入时多了一个奇偶校验信息) | 读:RAID10≈RAID0(数据跨盘抽取) 写:RAID10≈RAID1(每个磁盘都有一个镜像磁盘) |

| 安全性 | 最差(毫无保障) 1/N | 最高(提供数据的100%备份) | RAID0<RAID5<RAID1 | RAID10=RAID1 |

| 冗余类型 | 没有 | 有(镜像100%) | 奇偶校验 | 有(镜像100%) |

| 磁盘数量 | 2或2*N(至少2块) | ≥2 | ≥3 | ≥4 |

| 连接方式 | 串联 | 并联 | 并联 | 并联(先做2个RAID1;然后再并联按照RAID1) |

| 磁盘利用率 | 最高(100%) | 差(50%) | RAID0>RAID5>RAID1 (n-1)*10 | RAID10=RAID1 (50%) |

| 容错率 | 没有错误修复能力 | 有 | 有 | 有 |

| 随机/连续写性能 | 高 | 低 | 低 | 高 |

| 管理方便性 | 容易 | 出现问题,可及时更换问题硬盘 | ||

| 成本 | 最低 | 最高 | RAID0<RAID5<RAID1 | RAID10=RAID1 |

| 应用方面 | 1、普通工人用户 2、图形工作站(对性能要求高,安全性要求不高) | 适用于存放重要数据,如:服务器、数据库存储等领域 | 一种存储性能、数据安全、存储成本兼顾的存储解决方案。(随机数据传输要求安全性高) 应用领域:金融、数据存储等 | 集合了RAID0、RAID1的优点,但空间上由于使用镜像,而非RAID5的“奇偶校验信息”,磁盘利用率同样为50%。 使其特别适用于既有大量数据需要抽取,同时又对数据安全性要求严格的领域,如:银行、金融、商超、仓储、档案管理等。 |

显卡/Graphics

机箱

按产品外形(机箱外观)分类 : 塔式服务器 / 机架式服务器 / 刀片式服务器

服务器按产品外形分类,可以分为:

- 塔式服务器:最常见的一种服务器,类似电脑的主机。这类服务器占用空间大,独立性强,协同工作时不方便进行系统管理,主要用于小型企业开展业务使用。

- 机架式服务器:拥有统一标准外观,且高度以

U为单位的一种服务器。这类服务器占用空间小,便于管理,主要用于对服务器需求量较大的企业,同时也是最常使用的一款服务器。

- 刀片服务器:外形为标准高度的架式机箱,机箱内可插装多个卡式的服务器单元的一种服务器。主要用于大型数据中心或者需要大规模计算的领域,比如:银行、金融行业等。

按机箱尺寸划分:1U(4.445cm) / 2U(8.89cm) / 3U(13.335cm) / 4U(17.78cm)

U的定义

在

服务器的分类中,我们了解到机架服务器的高度是以U为单位的。那么,U到底是什么呢?

-

U(unit的缩略语)是一种表示机架式服务器高度尺寸的单位。 -

U的详细尺寸由美国电子工业协会(EIA)制定,1U=4.445厘米,2U=4.445*2=8.89厘米,依此类推。 -

U并不是服务器的专利,最早是用于通讯交换的机架结构,后被引用到服务器的机架。目前作为非正式标准用在服务器机架结构上,包括规定的螺丝大小、孔距、划轨等等。 -

通过

U规定服务器的尺寸,可以使服务器保持适当的尺寸,以便于安装在铁质或铝质机架上。

机架上有根据不同尺寸的服务器提前预留好的螺孔,将它与服务器的螺孔对好,再通过螺丝加以固定。

U规定的尺寸是服务器的宽(48.26厘米=19英寸)与高(4.445厘米的倍数)。

服务器的高度即厚度以U为基本单位,1U=4.445厘米。

由于宽为19英寸,所以有时也将满足这一规定的机架称为“19英寸机架”。

总结:

U是一种表示服务器外部尺寸的单位。1U、2U指的是服务器的厚度。1U指的是形满足EIA规格、厚度为4.445cm的服务器产品。

2U厚度则是1U的2倍为8.89cm的服务器产品。

采用1U的服务器主要是节省空间。1u的扩展性不如2u的好,主要是最大硬盘个数,1u最多的4个,2U的可以到8个。另外PCI的插槽数目不同,1U最多2个,2U的可以到6个。

1U服务器、2U服务器、4U服务器

- 在

机架式服务器中,比较常见的服务器为:

- 1U服务器:服务器高度为4.445厘米

- 2U服务器:服务器高度为4.445*2=8.89厘米

- 4U服务器:服务器高度为4.445*4=17.78厘米

- 机架式服务器的外形看来不像计算机,而像交换机。

机架式服务器安装在标准的19英寸机柜里面。这种结构的多为功能型服务器。

在实际使用当中,1U或者2U服务器是最经常使用的服务器。

由于【服务商】是根据服务器占用空间来计算【费用】的,所以采用【1U服务器】是【最节省空间】的和【价格最低】的。

1U的服务器【扩展性】不如2U服务器的好,【硬盘数】最多为4个,【PCI的插槽数】最多为2个。

而2U服务器的【扩展性】相较1U服务器的要好一些,【硬盘数】最多为8个,【PCI的插槽数】可以到6个。

19英寸机柜(48.26cm) := 最常见的一种【标准机柜】

- 日常中,我们的主机都是放在地上或者桌上的,但服务器是放在专门的柜子里的,即我们常说的“

机柜”。

机柜的尺寸不同,但是最常见的是

宽为19英寸的标准机柜。

19英寸标准机柜就是可放置下19英寸的机架式服务器的机柜。

19英寸=19 * 2.54=48.26厘米,指的是服务器的宽度,具体指的是机架式设备两个挂耳之间的距离。这是目前大部分机架式设备的结构标准。

19英寸标准机柜内安装设备时,设备所占高度用单位U表示,1U=4.445厘米。

使用19英寸标准机柜的设备,设备面板都是按

nU(n表示从1开始的整数)的规格进行制造的。

而对于一些非标准设备,大多可以通过附加适配档板装入19英寸机箱并固定。

由于很多工程级的设备的面板宽度都为19英寸,所以【19英寸的机柜】是最常见的一种【标准机柜】。

静音机箱

//todo

外部设备

显示屏

键盘

鼠标

扩展坞

Z 最佳实践

检测工具

- CPU-Z

二手组件的挑选经验

- 危害性:矿盘 >> 矿卡

即:CPU / GPU 比较耐操,且损坏后也容易较快替换;但硬盘一旦出问题,就是灾难性的

功耗与电费问题

电费的计算 := 各组件的功耗之和

- 电费的计算 := 各组件的功耗之和

- 省钱方法

- 平时不需要全功率运转时,临时禁用部分组件(拔掉 或 操作系统上禁用)

- 1度电=1千瓦时(1Kw·h)=1千瓦×1小时=1000瓦×1小时

千瓦时就是平时所说的“度”,是电功的单位,符号:

kW·h,计算公式为:功率X时间。

假设一台耗电设备的功率为2500瓦,即其一小时的耗电量为2.5千瓦时,也就是1小时2.5度电。

功的单位有【焦耳】和【千瓦时】,它们之间的关系如下:

1焦=1瓦×秒

1千瓦时=1千瓦×1小时=1000瓦×1小时=1000瓦×3600秒=360,0000焦

即:1千瓦时=3.6×10^6焦

1kW.h=1kW×h=1000W×h=1000W×3600s=360,0000J

对于日常来说,1千瓦时即1度。

- 知道设备的功率,怎么计算理论上的电费?

公式:

- 1度电能使用的时长 = 1000/功率

- 每小时的用电量 = 1/1度电能使用的时长

耗电量是与所购买的电器的功率有关系的。平时说的1度电就是一个功率1000瓦的电器1小时的耗电量,所以计算耗电量可以按照公式计算就比较容易了。所产生的电费就容易算出来了。

Y 推荐文献

惠普 HP Z840 塔式服务器/工作站 : 噪音偏小 / 价格(3K-7K)

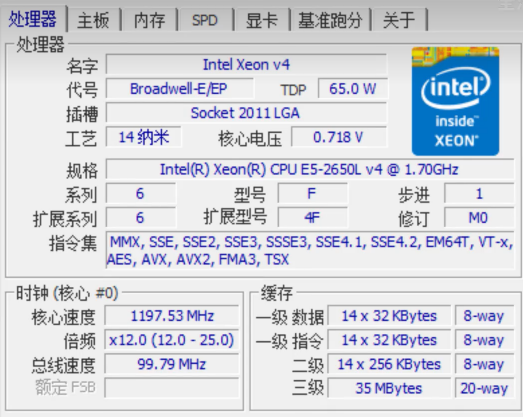

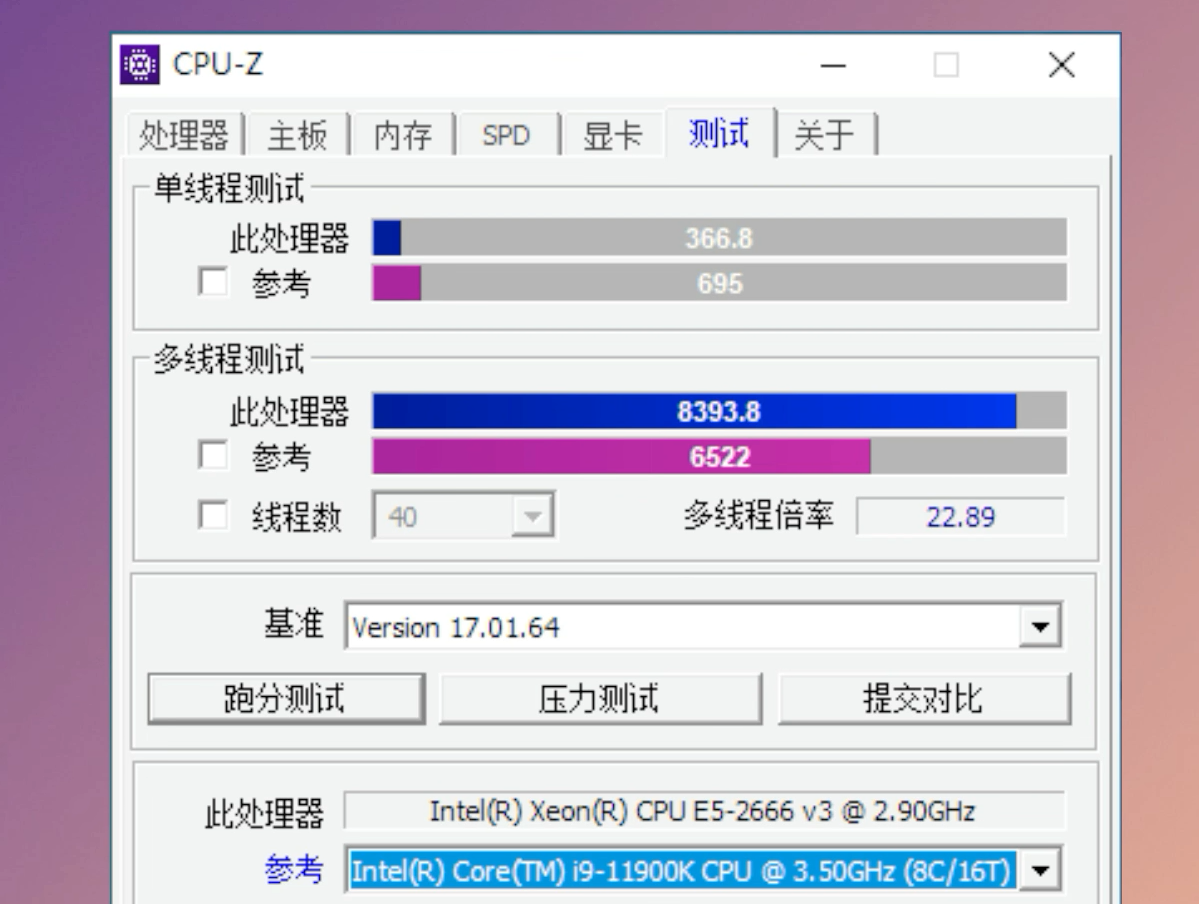

CPU处理器:Intel Xeon(至强) E5-2650L v4 @1.7GHz 14 Core * 2(双路),共计 28 核 56 线程,主板: Intel X99,内存:16GB + 16GB

Lithography(芯片晶体印刷工艺): 14nm , 总线速度: 9.6 GT/s,缓存: 35MB

戴尔塔式服务器T550:噪声偏大 / 价格(2W左右)

X 参考文献

本文链接: https://www.cnblogs.com/johnnyzen

关于博文:评论和私信会在第一时间回复,或直接私信我。

版权声明:本博客所有文章除特别声明外,均采用 BY-NC-SA 许可协议。转载请注明出处!

日常交流:大数据与软件开发-QQ交流群: 774386015 【入群二维码】参见左下角。您的支持、鼓励是博主技术写作的重要动力!

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号