从哥尼斯堡七桥到图论开端:欧拉的开创性贡献

在浩瀚的数学星河中,有一位横跨分析、数论、拓扑、物理、力学等众多领域的巨擘——莱昂哈德·欧拉(Leonhard Euler)。他不仅以惊人的论文数量和符号规范重塑数学语言,更以逻辑之光照亮科学进程。从哥尼斯堡的一座桥开始,他首次将“结构”而非“度量”作为问题核心,开创了图论与拓扑的先河。在那个尚未有现代数学术语的时代,他用一篇简短论文,将城市游览的趣题转化为一门严谨的学科。这不仅是一次桥梁问题的解答,更是一种全新思维方式的起点。

“欧拉不只是解开了七桥之谜,更架起了从现实走向抽象的第一道桥梁。他用笔触连起了点与线,也连通了数学与世界。”

—— 数学史家克莱因(Felix Klein)

目录

- 一、引言:通向数学世界的钥匙

- 二、生平简述:从巴塞尔走向世界

- 三、主要贡献纵览:奠定数学帝国

- 四、哥尼斯堡七桥问题:图论的起点

- 五、欧拉公式与恒等式:数学之美的巅峰

- 六、拓扑与结构思维的播种者

- 七、后世影响:从拉格朗日到神经网络

- 八、欧拉其人:理性、信仰与情感

- 九、结语:数学世界的永恒灯塔

- 参考文献

一、引言:通向数学世界的钥匙

在数学的殿堂里,有一位智者的名字被一代又一代科学家敬仰。他用符号重塑思维的逻辑,用公式勾勒宇宙的规律,用抽象的结构化语言为后来的科学发展奠定坚实基础。他,就是被誉为“数学之王”的莱昂哈德·欧拉(Leonhard Euler)。

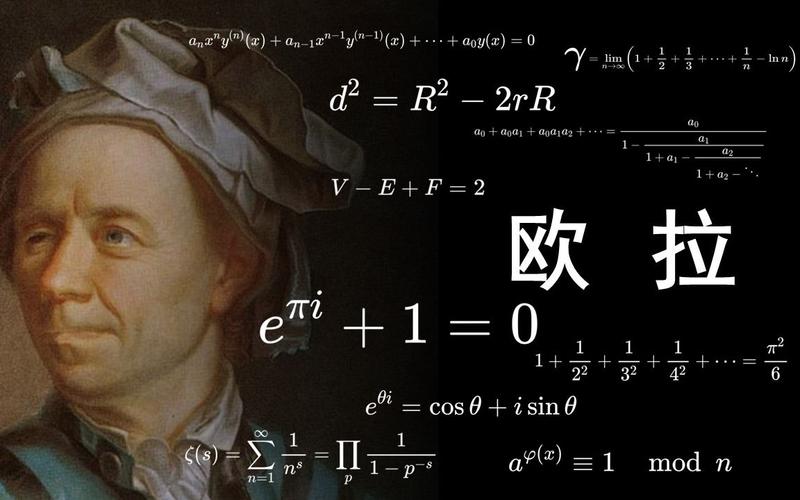

欧拉不仅是数学史上最伟大的创造者之一,更是将数学推向系统化、现代化的关键人物。他的研究几乎涵盖当时所有主要的数学与物理领域,包括数论、解析几何、微积分、拓扑、图论、复变函数、力学、光学、天文学、流体力学等,留下超过800部著作和论文。这使他成为史上发表论文最多的数学家,至今仍是多个数学分支的命名者与奠基人。

然而,他的贡献不仅在于“数量”,更在于“语言”。函数符号 \(f \left(\right. x \left.\right)\)、欧拉公式 \(e^{i x} = cos x + i sin x\)、常数 \(e\) 的命名、复数的表达方式……无不出自他之手。他构建了现代数学通用的记号系统,促进了交流,统一了数学语言。

值得玩味的是,这位几乎无所不精的巨匠,其一项具有划时代意义的突破,起源却是一道来自日常生活的趣味谜题——哥尼斯堡七桥问题。一座城市、七座桥、一次日常的散步,催生了图论与拓扑的开端,也揭开了数学研究走向“结构思维”的序幕。正是这扇“桥”,带领我们走进欧拉的世界。

二、生平简述:从巴塞尔走向世界

2.1 少年成才:瑞士巴塞尔的神童

莱昂哈德·欧拉(Leonhard Euler)于1707年4月15日出生在瑞士巴塞尔,家中排行长子。父亲保罗·欧拉是一位路德宗牧师,年轻时曾是数学家雅各布·伯努利的学生,对数学颇有造诣。欧拉从小在家庭熏陶下展现出卓越的逻辑思维与算术才能。虽然最初按照父亲意愿学习神学,但欧拉更倾心于数学与自然哲学。13岁那年,他被送入巴塞尔大学,成为当时最年轻的大学生之一。

在巴塞尔大学,欧拉结识了约翰·伯努利——当时欧洲最杰出的数学家之一。在伯努利的指导下,欧拉每周六前往其家中聆听“私人授课”。伯努利敏锐地意识到这位少年拥有非凡的天赋,不久便放手让欧拉独立探索深奥问题,仅在关键处点拨一二。

17岁时,欧拉完成硕士论文《论声音的传播》,并于20岁凭借另一篇关于航海中使用桅杆的力学论文,成功赢得俄国圣彼得堡科学院的关注。这一举动也正式开启了他波澜壮阔的科学生涯。

2.2 圣彼得堡与柏林:两个学术高峰

1727年,欧拉应伯努利之子丹尼尔·伯努利邀请,前往俄国圣彼得堡科学院担任职员。起初他负责医学工作,但不久即转入数学与物理部门。圣彼得堡科学院当时聚集了大量西欧顶尖学者,为欧拉提供了自由研究与合作的理想环境。

在圣彼得堡期间,欧拉迅速在微积分、流体力学、天文学等领域展现才华。他还受命参与多项军事与工程任务,如舰船建模、炮弹轨道计算、地图制作等,表现出数学在实践中的巨大潜力。1735年,年仅28岁的欧拉便被任命为数学教授。

1741年,欧拉接受普鲁士国王腓特烈大帝的邀请,迁至柏林,出任柏林科学院数学部主任。在柏林的25年中,欧拉不仅成为学院学术核心,还撰写了大量基础性著作,如《无穷小分析导引》《解析函数引论》《力学教程》等,为后人奠定分析与理论力学基础。

此外,他还致力于科普写作,为少年学生编写《给德国王后儿子的信》,以浅显文字讲解力学与天文,被誉为“最通俗的科学读本”。

2.3 晚年与辞世

1766年,欧拉重返圣彼得堡,继续从事数学与物理研究。令人震惊的是,此时他已近全盲,仅凭惊人的记忆力和逻辑推理能力,通过口述方式,每天依旧高产不辍。他的助手根据其指令记录、整理和计算,甚至不需草稿。

在完全失明的17年中,欧拉完成了超过400篇论文和多部重要著作,效率远超常人。1783年9月18日,欧拉在与家人愉快交谈时突发脑溢血,安详辞世,享年76岁。几小时之前,他仍在计算火星轨道。

法国数学家拉格朗日悼念道:“他死了,但他仿佛还活着;他的作品将延续他的思想,跨越世纪。”欧拉的一生,是天才、勤奋与科学精神的完美结合。他不仅塑造了18世纪的数学版图,更为后世留下无可替代的思想遗产。

三、主要贡献纵览:奠定数学帝国

欧拉的成果极为广泛,下表总结其对数学语言、结构与理论的关键贡献:

| 领域 | 代表成果 | 影响 |

|---|---|---|

| 数学语言 | 使用 \(f(x)\),推广 \(e\),定义 \(\pi\),引入 \(\Sigma\) | 奠定现代数学书写与记号系统 |

| 分析学 | 欧拉级数、欧拉恒等式、三角函数展开 | 推动无穷级数与微积分的发展 |

| 数论 | 欧拉函数 \(\phi(n)\),欧拉乘积公式 | 开创解析数论,连接级数与素数 |

| 图论/拓扑 | 七桥问题,欧拉图定义,提出欧拉通路 | 图论与拓扑学的起点 |

| 微分方程 | 欧拉法、常微分解法、欧拉–拉格朗日方程 | 数值分析和经典物理模型基础 |

| 力学/刚体运动 | 欧拉角、欧拉方程、欧拉梁理论 | 工程与刚体动力学基石 |

| 组合数学 | 欧拉数、斯特灵数、拉丁方阵、分割数 | 丰富现代组合数学与统计建模 |

| 天文学/应用数学 | 轨道计算、潮汐研究、光学解析 | 奠定应用数学与天体力学体系 |

欧拉的成就不仅数量惊人,更在于他建立了数学的结构性思维模式,影响持续至今。

四、哥尼斯堡七桥问题:图论的起点

4.1 背景:七桥之谜

18世纪初的普鲁士城市哥尼斯堡(今俄罗斯加里宁格勒),有一道名为普雷戈尔河的河流将城市分为四块陆地。当地修建了七座桥梁连接这四个区域,成为市民休闲散步的一大特色。

人们在日常谈话中产生了一个看似简单却耐人寻味的问题:

是否可能不重复地走过每一座桥,且只走一遍?

这个问题迅速风靡整个城市,成为当时知识分子、绅士和学生茶余饭后的智力挑战,但始终没有人能够给出确定的答案或反驳。直到这一天,一位年轻的瑞士数学家——欧拉,接到科学院的请求,希望他能给出这个问题的“数学解答”。

4.2 欧拉的突破

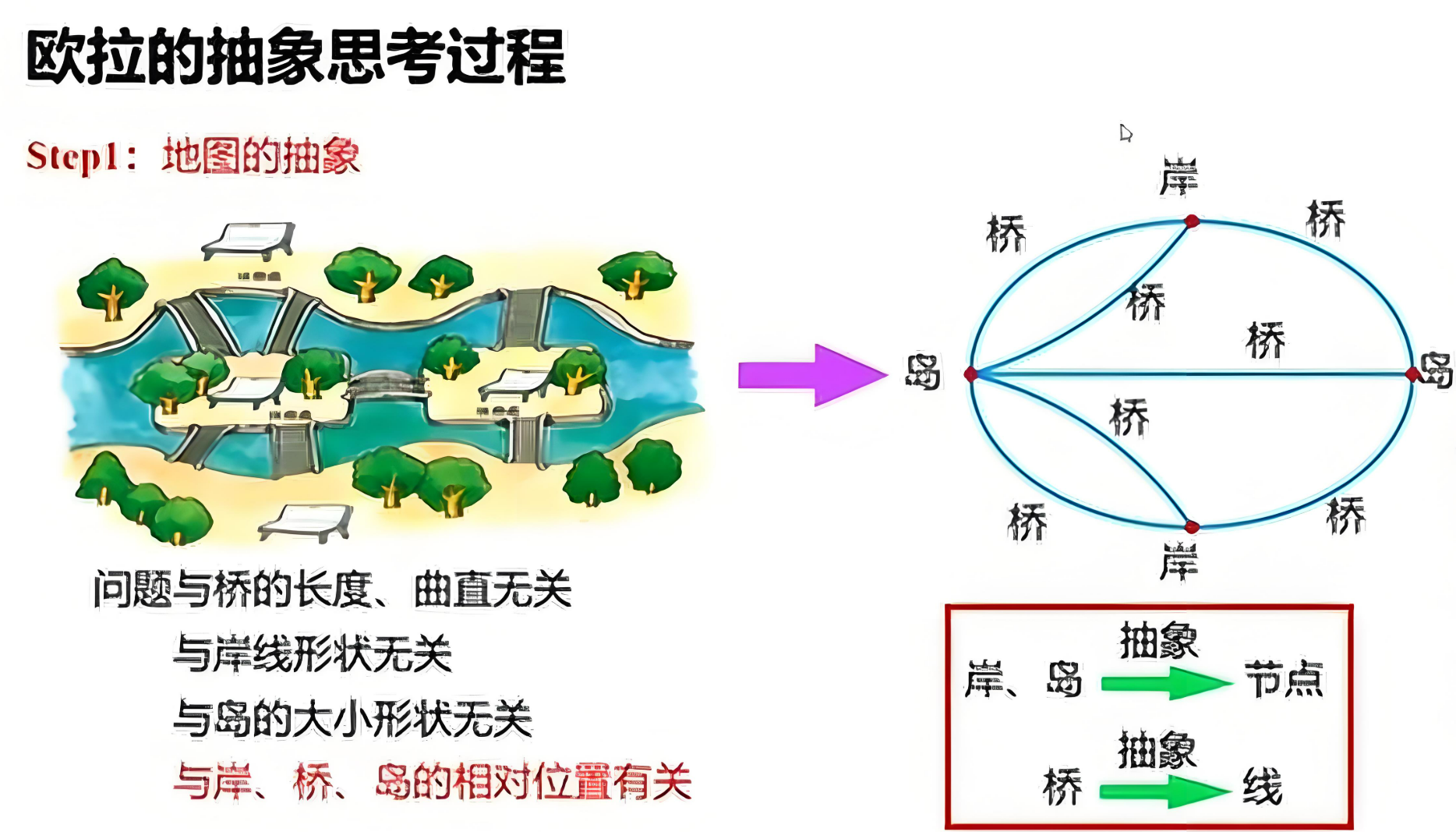

欧拉真正的贡献,并不仅仅是“解决”了这个问题,而是改变了解决问题的方式。他将原本“空间中的路径问题”抽象为一个纯粹的数学结构模型:图(Graph)。

- 将四块陆地(A、B、C、D)看作四个节点(点),

- 将七座桥看作连接这些节点的边(线)。

由此构建出我们今天熟知的“哥尼斯堡图”——历史上第一个数学意义上的图结构模型。

接着,他做出了一项前所未有的理论判断:

- 如果一个图中有两个点的边数为奇数,则存在“欧拉通路”(一次性走完所有边);

- 如果图中有四个或更多奇点,则这种路径不可能存在。

哥尼斯堡图恰好有四个奇点(每块陆地都连接奇数座桥),因此欧拉断定:此路不通!

这一看似“简单”的判断,其实是一次划时代的抽象与归纳。欧拉在1736年发表了论文《论哥尼斯堡城中桥梁问题的解法》(拉丁文标题为 Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis),这篇短短几页的文章,标志着图论的诞生,也奠定了后来的拓扑学雏形。

4.3 启示与意义

欧拉七桥问题的突破之处,在于他首次摆脱了“度量”和“几何形状”的依赖,转而关注对象之间的连接关系。这种转变在数学史中极为关键:

| 维度 | 意义说明 |

|---|---|

| 数学意义 | 创立图论,为后来的拓扑、离散数学、组合数学打下基础 |

| 思维方式 | 强调“结构”胜于“形状”,几何不在形,而在连接——拓扑学核心思想 |

| 方法论 | 提出“从问题 → 抽象建模 → 理论推导 → 结构判断”的系统化解题路径 |

| 应用前景 | 图论广泛用于交通优化、通信网络、社交网络分析、基因序列重构等领域 |

七桥问题不仅是城市趣题的解答,更是人类对“结构性思维”的第一次系统化实践。数学的伟大,不在于它解了多少难题,而在于它如何解题,以及它带来的全新思维工具。

五、欧拉公式与恒等式:数学之美的巅峰

5.1 欧拉公式:复分析的奠基之作

欧拉公式是数学史上的璀璨明珠,其内容为:

其中,\(x\) 为实数,\(i\) 是虚数单位,\(e\) 是自然对数的底。这个公式首次揭示了指数函数与三角函数之间的深层联系,标志着复变函数理论的诞生。

从分析学的角度看,\(e^{ix}\) 可以通过幂级数展开方式定义,而 \(\cos x\) 和 \(\sin x\) 也分别具有相似的幂级数展开形式。欧拉通过代入虚数 \(ix\),实现了这三种函数的统一。这种统一性不仅在数学分析中具有理论价值,也在电路分析、量子力学、信号处理等领域具有重要应用意义。

在几何意义上,欧拉公式说明了复平面上的单位圆可以用指数函数来表示,\(e^{ix}\) 对应于复平面上以原点为中心、模为 1、辐角为 \(x\) 的点。它为“旋转”这一概念提供了优雅的表达方式,被誉为复平面上的罗塞塔石碑。

5.2 欧拉恒等式:美的极致表达

当 \(x = \pi\),欧拉公式转化为:

这就是著名的欧拉恒等式(Euler’s Identity)。

它被称为数学中最美的公式之一,因为它将五个最基本的数学常数——

- \(e\):自然对数的底,分析学的核心;

- \(i\):虚数单位,复数的基础;

- \(\pi\):圆周率,几何的灵魂;

- \(1\):乘法恒等元;

- \(0\):加法恒等元;

这五个看似毫不相关的常数,竟然通过一个极其简洁优雅的公式完美结合在一起。

欧拉恒等式不仅是一种数学的联通性奇迹,也象征着宇宙深层结构中的某种和谐。在美学、哲学甚至宗教思考中,它都常被引用为“数学之美的巅峰”。

这一公式也因此成为数学界美学与逻辑完美统一的象征,被视为欧拉对人类文明的最大馈赠之一。

六、拓扑与结构思维的播种者

欧拉在数学史上的一项深远贡献,是他将传统几何学中对“度量”(如长度、角度)的关注,转移到了对结构、关系和连通性的思考。这种转变的起点之一,便是著名的柯尼斯堡七桥问题。面对一个看似与几何无关的城市交通问题,欧拉用“点”和“边”的概念,构造出图论的雏形。他首次抽象出“桥”为边、“陆地”为点,由此确立了判断是否能一次走完所有桥的欧拉通路思想。此后,“欧拉图”成为图论的基石。

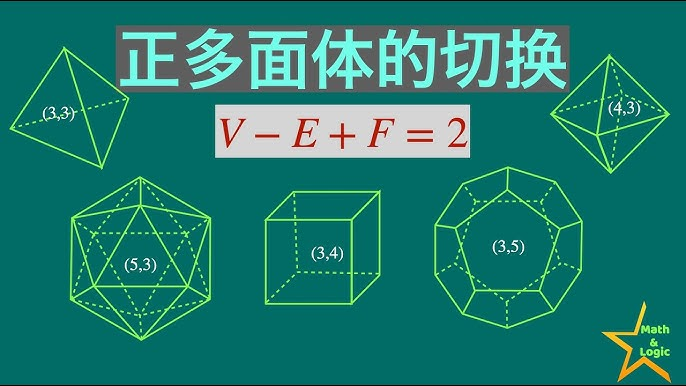

更具哲学意味的,是他在1758年提出的欧拉多面体公式:

其中 \(V\)、\(E\)、\(F\) 分别表示凸多面体的顶点数、棱数和面数。这一恒等式揭示了一个深层的拓扑结构特性,为19世纪拓扑学的建立(如庞加莱对“欧拉示性数”的推广)奠定基础。

欧拉的“点-边-面”抽象,已成为现代科学的共通语言。无论是社交网络、神经网络中的图神经结构,还是分子建模与生物网络分析,欧拉的结构思维正在人工智能、数据科学与复杂系统建模中持续发挥影响。

七、后世影响:从拉格朗日到神经网络

欧拉的数学思想并未止步于18世纪,而是深深影响了此后几个世纪的科学发展。他不仅留下大量原始公式、定理和方法,更重要的是,他引领了一种全新的结构化数学思维模式。这一思想内核,被后世众多大师继承、发展,演化为今日多个核心学科的基础:

| 继承者 | 传承与发展成果 |

|---|---|

| 拉格朗日 | 在欧拉力学基础上发展变分法,建立拉格朗日力学体系,成为经典力学支柱之一 |

| 傅里叶 | 继承欧拉的三角级数思想,发展为傅里叶级数和傅里叶分析,开创信号处理先河 |

| 高斯 | 在数论中拓展欧拉的乘积公式,建立模理论与二次互反律,深化解析数论体系 |

| 库尔特·雷维 | 受到欧拉多面体公式启发,开创现代拓扑学,强调不变量与空间结构之间的关系 |

| 现代人工智能 | **图神经网络(GNN)**架构建立在欧拉的图论思维之上,应用于社交、推荐、知识图谱等领域 |

欧拉留下的不仅是理论基础,更是工具与语言。他的众多公式与方法至今仍活跃在科学研究与工程实践中:

- 欧拉法:求解微分方程的经典数值方法,适用于数值模拟与工程仿真;

- 欧拉–伯努利梁理论:结构工程中分析材料弯曲、应力的重要模型;

- 欧拉图与欧拉路径:在电路设计、路径优化中广泛应用;

- 图模型:用于生物信息学中的蛋白质对接、基因关系建模等;

- 网络拓扑结构分析:成为计算机科学与通信网络架构的基础框架。

可以说,欧拉的思想从纯数学延展至应用数学,再渗透进现代科技的底层架构。他不仅属于18世纪,更属于今天的人工智能与信息网络时代。他的思维,早已超越了时代,仍在无声地指引着科学的前路。

八、欧拉其人:理性、信仰与情感

莱昂哈德·欧拉不仅是数学史上无可争议的巨人,更是一位深具人格魅力的温厚学者。他的一生不仅奉献给科学,更体现出强烈的理性精神与虔诚信仰的和谐统一。欧拉的人格面貌和他辉煌的学术成就同样令人敬仰。

欧拉在晚年几乎完全失明,视力的丧失并未削弱他的创造力和工作热情。他凭借惊人的记忆力和坚韧的意志,通过口述完成了大量论文与著作。据统计,失明后他仍保持每天完成一篇论文的高产状态,这种毅力和专注令人叹为观止。欧拉的这种勤奋体现了他对数学无尽热爱的精神内核。

作为一个虔诚的基督徒,欧拉认为科学和信仰并不冲突,而是可以相辅相成的。他曾多次用数学的严谨思维来解释圣经的深奥含义,试图为宗教信仰搭建理性与感性的桥梁。欧拉的这一尝试不仅显示了他的思想宽容,也为后世科学家树立了理性与信仰和谐共存的榜样。

在教育理念上,欧拉同样体现出开明与进步。他积极参与女性教育,编写了适合女学生的数学教材,反对将科学教育作为男性特权。他相信科学知识应该普及到所有人,反对因性别或社会地位限制学习的观点,这在当时是非常先进的思想。

欧拉一生低调谦逊,不喜争权夺利,也极少与人发生激烈争论。他更喜欢潜心钻研,在数学的浩瀚海洋中自由徜徉。他的同事和学生都称他为和蔼可亲、乐于助人的导师,这种人格魅力为他赢得了广泛尊敬。

欧拉不仅是理性与智慧的化身,更是虔诚与谦逊的典范。他用数学书写辉煌,也用人格传递光辉,成为科学与人文完美融合的典范。

九、结语:数学世界的永恒灯塔

欧拉是数学史上少有的“全才”,他的足迹几乎遍布18世纪所有重要数学与物理分支。他不仅提出数以百计的重要定理、公式与方法,更通过统一数学语言和符号,建立起沟通不同领域的桥梁。而在哥尼斯堡七桥问题中,他率先将现实结构抽象成图,开创了图论和拓扑学的先河,从此“连接性”成为数学研究的新方向。他用严谨、系统而富有创造力的方式,推动数学从“计算”走向“结构”,从“局部”走向“整体”。今天我们所使用的函数符号、三角函数记法、复数表示等,无不渗透着他的影响。欧拉不只是数学的塑造者,更是科学思想的先导者。他用一生证明,数学不是冰冷的符号堆砌,而是通向自然本质的语言与艺术。

欧拉之后,再无欧拉。

在数学的世界中,他是铺路者、搭桥人、灯塔。他让抽象不再冰冷,让逻辑拥有节奏,让计算背后有思想。他是一位数学之王,也是一位讲故事的人。

今天我们说:

- 想解微分方程,查“欧拉法”;

- 想写三角函数,记得“sin, cos”;

- 想研究图结构,必读“欧拉图”;

- 想表达宇宙美,念出 \(e^{i\pi} + 1 = 0\)。

他活在我们每一个公式中。

参考文献

- Euler Archive: https://eulerarchive.maa.org/

- Dunham, W. Euler: The Master of Us All

- 吴大任. 《欧拉的数学世界》. 高教出版社

- Boyer, C.B. 《数学发展简史》

- Wikipedia - Leonhard Euler

- CNKI 数学史资源库

“在欧拉的世界中,每一个公式都是一首诗,每一个图形都是一扇窗。他不是在解题,而是在揭示宇宙的秩序。”

—— 数学家恩斯特·贝尔(Ernst Bell)

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号