网络计划技术:从甘特图到关键路径法的演进

“Plans are nothing; planning is everything.”

——Dwight D. Eisenhower(艾森豪威尔,美国前总统、五星上将)

在20世纪中叶,一场关乎“如何安排复杂任务顺序”的管理革命悄然兴起。从泰勒的科学管理到甘特的条形图,再到CPM与PERT的网络计划技术,项目管理正在从“经验调度”走向“逻辑图谱”。本文将带你穿越百年历史,看一条条管理曲线如何变成可计算的路径,一组组模糊判断如何转化为精确的进度控制。从北极星导弹计划到化工装置检修,从军工体系到建筑工程,这是一段项目管理图形化、逻辑化、智能化的演进之旅。关键路径法和计划评审技术不仅改变了工程师的调度方式,更重塑了我们理解“计划”这件事的方式。

目录

- 引言:项目管理的图形革命

- 一、网络计划技术的前世:科学管理的图形化探索

- 二、两条不同路径上的管理革命:CPM 与 PERT 的诞生

- 三、网络计划方法的基本原理

- 四、现实世界中的应用实践

- 五、现代工具与技术演进

- 六、网络计划技术的智能化发展

- 总结:从路径逻辑到智能管理

🧭 引言:项目管理的图形革命

在现代项目管理中,计划与控制始终是核心主题。无论是建筑施工、软件开发还是国防科研,项目管理者都需要应对复杂的任务关联、紧张的工期压力和不确定的资源配置。为了将纷繁复杂的任务转化为可执行的日程安排,人们自20世纪初开始不断尝试图形化方法,而网络计划技术正是在这样的探索中应运而生。

网络计划技术与甘特图常被视作项目管理可视化的双璧。前者强调任务之间的逻辑依赖关系,后者则注重时间维度的直观呈现。虽然甘特图出现更早,其在可视化方面的直观性至今仍广泛应用,但其本质仍是静态条状图,无法有效揭示任务之间的依赖性与关键路径。而网络计划技术的出现,尤其是关键路径法(CPM)与计划评审技术(PERT)的提出,使得复杂工程的任务流转和瓶颈分析成为可能,标志着项目管理走向定量化、网络化与智能化。

一、网络计划技术的前世:科学管理的图形化探索

1.1 甘特图的诞生与意义

20世纪初,美国工程师亨利·甘特(Henry L. Gantt)在泰勒科学管理理论的基础上提出了著名的“甘特图”(Gantt Chart),这是历史上最早的项目计划工具之一。甘特图用条形图表示每个任务的起止时间,使管理者能够直观地查看项目进度,对比计划与实际之间的差距。这种图形方式极大地提高了施工管理、生产调度中的信息透明度,也被誉为“项目管理之父”的杰作之一。

然而,甘特图存在天然局限。它不能表达任务之间的依赖关系,例如“任务B必须在任务A完成之后才能开始”。随着项目复杂性不断提高,特别是在军事、工程等领域,对更加科学化的进度管理方法需求日益强烈。

1.2 项目复杂化带来的挑战

二战结束后,美国进入工业和科技高速发展的阶段,大型国防、航天、造船和基础设施项目大量涌现。这些项目通常任务繁多、环节复杂,涉及多部门、多单位协作,且任务之间存在密切的逻辑依赖关系。与此同时,项目周期长、工期不确定,资源配置频繁变动,给管理者带来了极大挑战。传统的甘特图虽然能清晰显示任务时间安排,但由于其线性结构和缺乏对任务依赖的动态反映,难以准确揭示关键瓶颈和潜在风险。尤其在面对多任务并行及复杂网络依赖时,甘特图的局限性日益显现。管理者迫切需要一种能够动态反映任务依赖、计算关键路径,并针对资源限制与风险因素进行优化的工具和方法。正是在这样的需求推动下,网络计划技术逐步兴起,成为解决复杂项目进度控制难题的重要手段。

二、两条不同路径上的管理革命:CPM 与 PERT 的诞生

20世纪50年代,美国工业与军事领域在项目管理方面遭遇一系列系统性挑战。在复杂多变的环境中,传统的甘特图虽在可视化方面有所贡献,但已难以应对大规模工程的“任务依赖识别”“进度动态控制”与“不确定性预测”等核心问题。也正是在这种背景下,**关键路径法(CPM)与计划评审技术(PERT)**相继问世,成为现代网络计划技术的两大源头。

2.1 CPM:工业需求下的最优路径压缩

关键路径法(Critical Path Method, CPM)起源于1956年,由杜邦公司(DuPont)的工程师摩根·R·沃克(Morgan R. Walker)与雷明顿兰德公司(Remington Rand)的詹姆斯·E·凯利(James E. Kelley)联手开发。当时,杜邦正管理大量化工厂装置的维护与扩建工程,项目面临成百上千项任务,资源调配冲突频发,任何局部延误都可能导致整体延期并增加成本。

传统的甘特图虽然能标识任务时间和并发情况,却无法揭示任务间的“逻辑依赖”与“进度瓶颈”。CPM 打破这一局限,它以网络图(Network Diagram)表示各项任务之间的先后关系,提出“正向推演—逆向回算”的时标分析法,通过计算“最早开始时间(ES)”、“最晚开始时间(LS)”等指标,识别出一条决定项目总工期的“关键路径(Critical Path)”。

关键路径上的任务若有延误,将直接影响整体进度,这一发现彻底改变了工程调度的认知方式:不仅能明确重点,还可通过浮动时间分析识别可调整的任务空间,为后续“成本-进度最优压缩”与资源配置打下基础。CPM 因此迅速在工业领域推广,成为杜邦、GE 等企业进行进度控制的标准工具。

2.2 PERT:冷战背景下的科研不确定性管理

几乎在 CPM 提出同期,美国海军在推进“北极星导弹”研发时面临另一类挑战:项目周期跨度长、参与单位繁多、技术前沿性高,单一确定时间估计难以满足决策需求。1958年,美国海军特别项目办公室(Special Projects Office, SPO)与洛克希德公司合作,正式提出计划评审技术(Program Evaluation and Review Technique, PERT)。

PERT 的关键创新是引入不确定性模型:对每项任务时间采用三点估计(乐观时间、最可能时间、悲观时间),通过加权平均计算期望工期,并利用方差进行整体波动性的度量。相比 CPM 更注重“确定性调度”,PERT 更适合科研探索、武器开发等高风险、难预估领域。它强调在有限资源与模糊信息条件下的“风险感知”与“完成概率分析”。

在冷战高压背景下,PERT 成为美国国防科研的关键支持工具,并迅速推广到 NASA、原子能机构等领域,促进了复杂项目的系统管理。

2.3 CPM与PERT的融合趋势

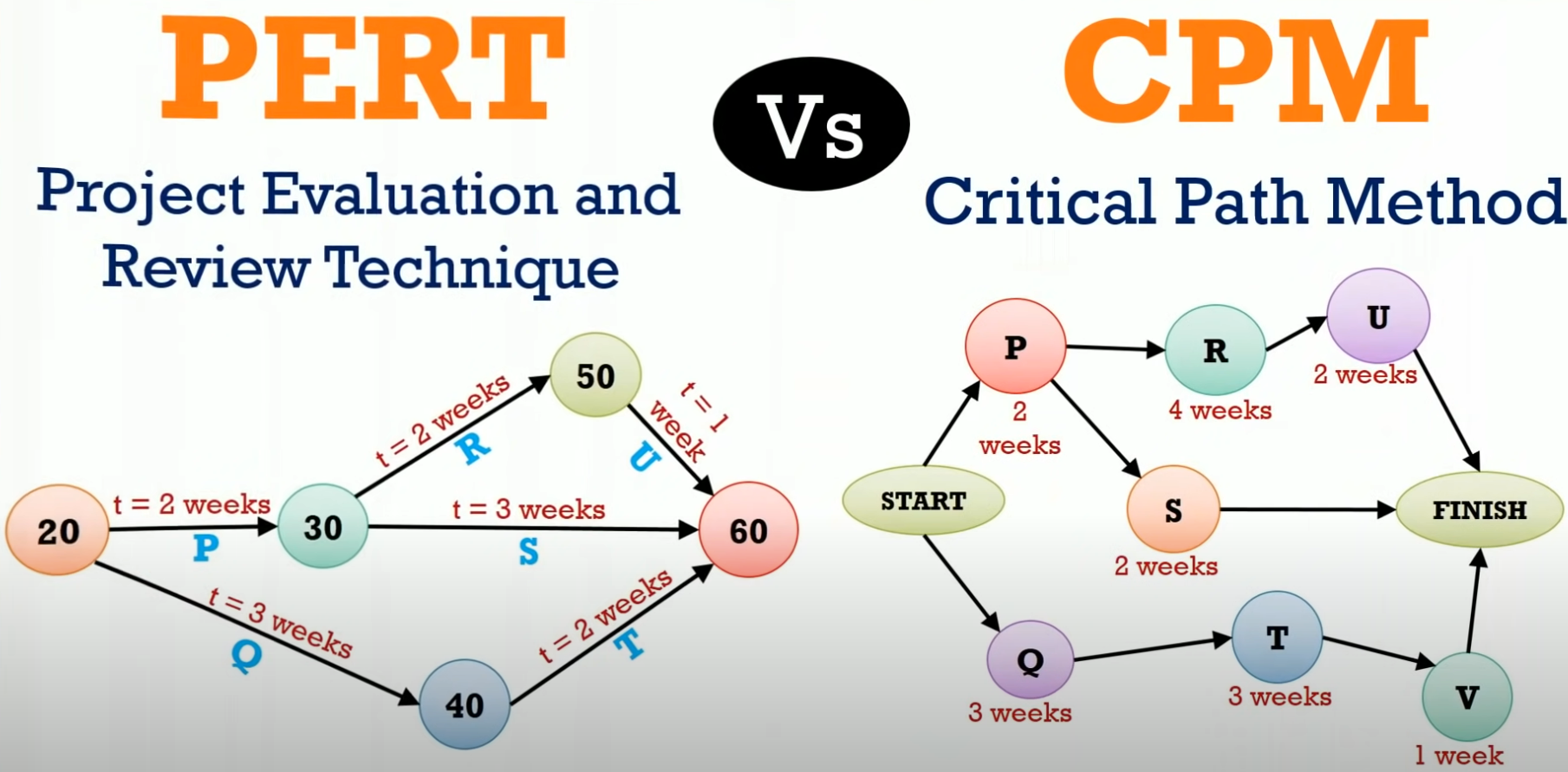

尽管 CPM 与 PERT 出发点不同,前者源于工业对效率与成本的压缩需求,后者诞生于军工对不确定性与风险的预测需求,但二者在方法结构上具有高度互补性。它们都采用网络图作为任务结构基础,强调逻辑依赖与路径重要性,最终在工具、软件和教学实践中逐步融合。

今天,许多项目管理软件(如 Microsoft Project、Primavera)将两种技术合并,支持用户在同一平台下进行关键路径分析与概率评估。可以说,CPM 与 PERT 的诞生不仅是技术进步的体现,更代表了管理思想的一次跃迁:从静态时间安排到动态过程控制,从经验排程到可计算决策,现代项目管理由此进入系统化与科学化的新纪元。

三、网络计划方法的基本原理

网络计划方法是现代项目管理的重要工具,其核心在于将项目的各项任务通过图形化手段表示其相互依赖关系,并据此推演出项目的关键路径、时间安排与风险缓冲。这一技术体系以两种表示法和三种关键分析步骤为基础,同时也由CPM与PERT两种方法构成了主干框架。

3.1 网络图的构建:AOA 与 AON 表示法

构建网络图的第一步是选择表示方法。常见的两种形式为:

- AOA(Activity on Arrow):活动表示在箭线上,节点表示事件(即活动的开始或结束)。适用于强调事件节点的情况,经典PERT图多采用此法。

- AON(Activity on Node):活动表示在节点上,箭线仅表达活动之间的先后依赖关系,是当代项目管理软件(如 Microsoft Project、Primavera)更常用的图形方式。

无论采用哪种方式,构建网络图的关键在于清晰、准确地表达任务间的逻辑顺序,避免循环和遗漏。

3.2 时间参数与关键路径识别

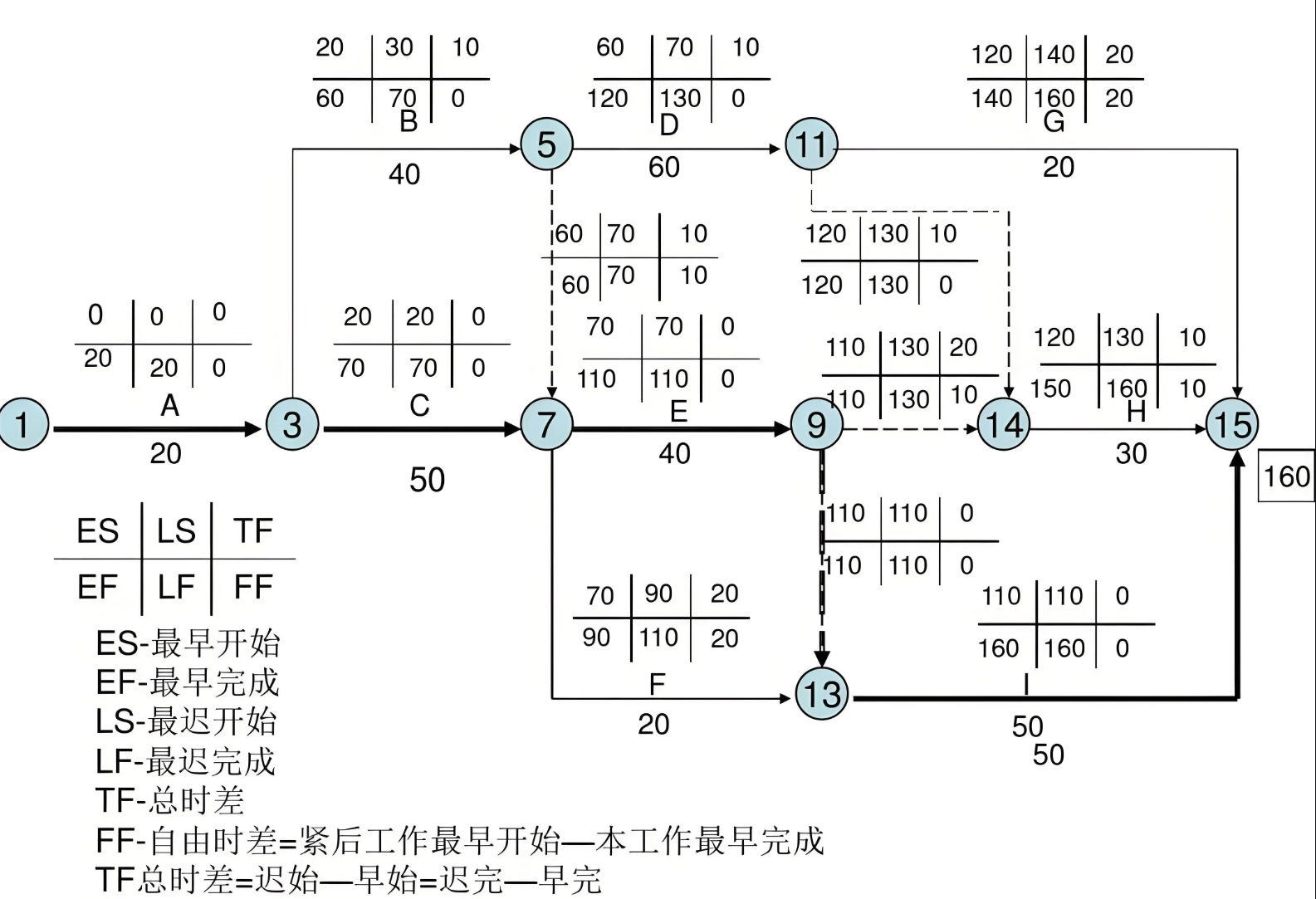

一旦构建完成,下一步就是进行时间参数计算与关键路径分析:

- 最早开始时间(ES) 和 最早完成时间(EF) 通过正向推导获得;

- 最晚开始时间(LS) 和 最晚完成时间(LF) 通过逆向回退获得;

- 总时差(Total Float) 表示任务可延迟的最大时间;

- 自由时差(Free Float) 表示不影响后续任务的最大延迟。

当一条路径上的所有任务时差均为0时,这条路径即为关键路径。关键路径上的任何延误都将直接延误整个项目工期,因而成为项目控制的核心焦点。

3.3 CPM 与 PERT 的方法差异与融合

| 项目 | CPM(关键路径法) | PERT(计划评审技术) |

|---|---|---|

| 起源 | 工业工程(杜邦公司) | 军工科研(美国海军) |

| 时间估计 | 单一确定性时间 | 三点估计(乐观、最可能、悲观) |

| 用途焦点 | 工期压缩、成本控制 | 工期可靠性分析、风险应对 |

| 核心输出 | 关键路径、浮动时间 | 项目完成概率、期望工期 |

| 应用场景 | 工程、建筑、制造等 | 国防、研发、高不确定项目 |

尽管出发点不同,CPM 与 PERT 最终都强调逻辑网络结构与关键路径的识别。随着时间发展,两种方法在应用中不断融合,现代项目管理软件大多支持其综合运用,为不同行业的项目规划与控制提供了灵活而强大的分析工具。

四、现实世界中的应用实践

网络计划技术并非纸上谈兵,它在多个行业与重大工程中展现了强大的组织力和可操作性。从传统工程到现代信息技术,CPM与PERT不断演化并与实际项目管理融合,为复杂项目提供科学决策支持。

4.1 建筑施工管理:关键路径保障进度可控

建筑施工是CPM应用最成熟的领域之一。以城市地铁建设为例,其流程包括:线路开挖、支护施工、主体结构、设备安装与装修等多个阶段,且各阶段之间依赖关系复杂。通过构建网络图,项目经理可识别关键路径任务,如“盾构掘进”与“主结构封顶”,进而优先配置人力与设备资源,确保这些任务不受阻碍完成。若发现非关键任务存在较大浮动时间,也可通过资源平衡或压缩关键路径工期(如增加班组)实现项目加速。

此外,施工行业还发展出基于CPM的“挣值管理法”(EVM),将成本、进度与实际执行动态对比,形成更高效的控制体系。

4.2 中国航天与“天宫”计划:PERT 应对科研不确定性

在航天工程这样高度复杂、技术耦合强、失败成本极高的科研项目中,PERT方法显示出独特优势。以中国“天宫”空间站建设为例,整个系统包括核心舱、实验舱对接、推进舱保障、航天员出舱任务等多个子系统,涉及上百个研究所和单位协同。

由于各子系统的开发周期存在不确定性,项目团队常采用“三点估计”方式(乐观、最可能、悲观),计算关键任务的期望完成时间与工期方差,从而评估整体进度的可靠性。例如,某推进系统组件测试环节若失败,将显著延误后续联调流程,而PERT模型可帮助项目负责人识别此类高风险节点并进行资源预调、技术攻关优先级调整。

4.3 IT 与软件项目管理:进度控制的精细工具

在敏捷开发盛行的当代软件工程中,虽然Scrum与Kanban强调短周期迭代和用户反馈,但网络计划并未被完全抛弃。对于中大型软件产品,通常会在需求冻结后,进行版本级别的里程碑计划与功能模块分解。此时,使用AON图表示各功能模块的先后依赖关系,结合开发、测试、部署时间估计,识别可能阻碍版本发布的关键路径任务,有助于提前锁定风险点。

此外,在运维系统迁移、数据中台建设等需跨部门协作的项目中,CPM/PERT亦被用于协调各方接口与推进计划。

五、现代工具与技术演进

5.1 经典软件:从手工绘图到智能化项目管理平台

自20世纪60年代关键路径法(CPM)和计划评审技术(PERT)提出以来,其工具支撑经历了从纸质绘图板到专业项目管理软件的演变。最具代表性的经典软件包括:

- Microsoft Project:微软推出的商业级项目管理软件,支持任务分解、进度编排、资源配置与成本管理。其甘特图和网络图功能紧密结合,是众多工程与IT企业的首选。

- Primavera P6:由Oracle开发,广泛用于大型工程项目(如铁路、公路、能源工程等),具备多项目管理、多用户协同与风险分析功能,是业主与承包商之间沟通的标准平台。

- OpenProj / GanttProject:开源或轻量级项目管理工具,适合中小型项目团队快速上手,具有基本网络计划图绘制能力与甘特图导出功能。

这些软件工具显著提高了网络计划的计算效率和可视化水平,使项目经理能够快速识别关键路径、浮动时间,并进行“工期压缩”、“资源平衡”等优化操作。

5.2 可视化融合趋势:网络图与甘特图的一体化演进

进入21世纪,项目管理工具不断强调“可视化+智能化”结合。许多现代软件将**网络计划图(逻辑依赖)与甘特图(时间安排)**进行深度融合,实现逻辑结构与时间结构的同步更新:

- 在甘特图界面中,任务条之间的箭头清晰显示前后依赖关系;

- 系统自动标记关键路径(常用红色线条),项目经理无需手动计算即可洞察瓶颈任务;

- 拖动任务条可自动调整网络逻辑和进度计划,灵活进行资源协调与时间压缩;

- 与BIM(建筑信息建模)、ERP系统联动,进一步推动网络计划嵌入更广泛的业务流程中。

此外,部分工具支持通过AI进行进度预测、风险模拟与优化建议,网络计划技术正逐步迈向智能化、集成化的新时代。

六、网络计划技术的智能化发展

6.1 实时数据驱动的动态调度

智能化网络计划技术的重要突破在于实时数据的采集与应用。借助物联网设备和传感器,项目现场的进度、资源使用、环境变化等数据能够实时反馈至管理系统。通过大数据分析,项目计划能够动态调整,及时发现进度偏差和潜在风险,并自动生成优化方案。这种实时响应能力显著提升了项目的灵活性和管控水平,避免了传统静态计划带来的滞后问题。

6.2 人工智能助力优化与风险管理

人工智能技术在网络计划中的应用日益广泛。机器学习通过分析大量历史项目数据,识别任务依赖模式及风险因素,预测关键路径上的瓶颈和延期概率。同时,遗传算法、蚁群算法等优化算法则在多约束条件下帮助寻找工期和成本的最优平衡点。AI赋能使项目管理不再仅凭经验判断,而是基于科学的数据驱动和算法支持,实现更加精准和高效的调度决策。

6.3 数字孪生与云端协同

数字孪生技术通过构建项目的虚拟映射,实现进度的仿真与多场景模拟,帮助管理者直观感知项目运行状态及决策影响。结合云计算平台,团队成员能够跨地域实时访问计划数据,促进多方协同与信息共享。这种集成的智能化管理环境推动项目从传统的计划控制,向智慧调度和主动风险管理转型,提升了项目的整体执行效率与成功率。

智能化网络计划技术正在引领项目管理进入一个全新的时代,未来将更加深入地融合AI、大数据及云平台,赋能复杂工程的全生命周期管理。

总结:从路径逻辑到智能管理

历经一个多世纪的发展,网络计划技术已从甘特图的可视化尝试,演化为涵盖CPM与PERT的逻辑控制体系,不仅深刻影响了工业、军事和信息化工程,也塑造了现代项目管理的核心范式。它将复杂项目拆解为节点、路径与概率,使“不确定中的确定性”成为可能。今天,在数字化、智能化的新时代背景下,网络计划技术正在与人工智能、BIM 和大数据融合,重焕活力。

“A good plan violently executed now is better than a perfect plan executed next week.”

——George S. Patton(巴顿将军)

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号