供应链生产篇:大规模定制的精益实施

在当今市场日益分化、消费者需求愈加多样化的背景下,传统的大批量标准化生产模式正逐步显露出响应迟缓、库存积压、同质化严重等弊端。客户不仅要求产品具备高品质与高性能,更期望其具有个性化、快速交付和互动体验等特征。大规模定制应运而生,它融合了标准化的效率与定制化的灵活性,成为制造企业重塑供应链与提升竞争力的关键路径。而如何在保持成本优势的同时实现柔性响应,精益生产提供了最佳解决方案。精益思想通过流程优化、消除浪费与拉动式管理,为大规模定制提供了坚实的底层能力支撑,推动企业在多品种、小批量、高变动的环境中实现稳健运行。

一、引言:大规模定制与精益生产的融合趋势

随着消费者对个性化产品的需求日益增长,传统大批量、标准化的制造模式正面临严峻挑战。企业不再仅依赖规模经济获取竞争优势,而是需要同时具备灵活性与响应速度,满足客户多样化的需求。在此背景下,大规模定制(Mass Customization)应运而生。它融合了标准化生产的效率与定制化服务的灵活性,成为现代制造业的重要转型方向。

与此同时,精益生产(Lean Production)作为提升生产效率、消除浪费的经典方法论,与大规模定制理念高度契合。通过流程优化、看板管理、单件流与价值流分析等方式,精益思想为大规模定制提供了强有力的组织支撑与流程保障。

本篇聚焦“大规模定制的精益实施”这一主题,系统解析其核心理念、关键策略与企业应用路径,并结合海尔、宜家、NIKE等典型案例,深入剖析如何借助精益思想实现高效率、低成本、强响应的供应链生产体系。

二、大规模定制的内涵

2.1 定义与本质

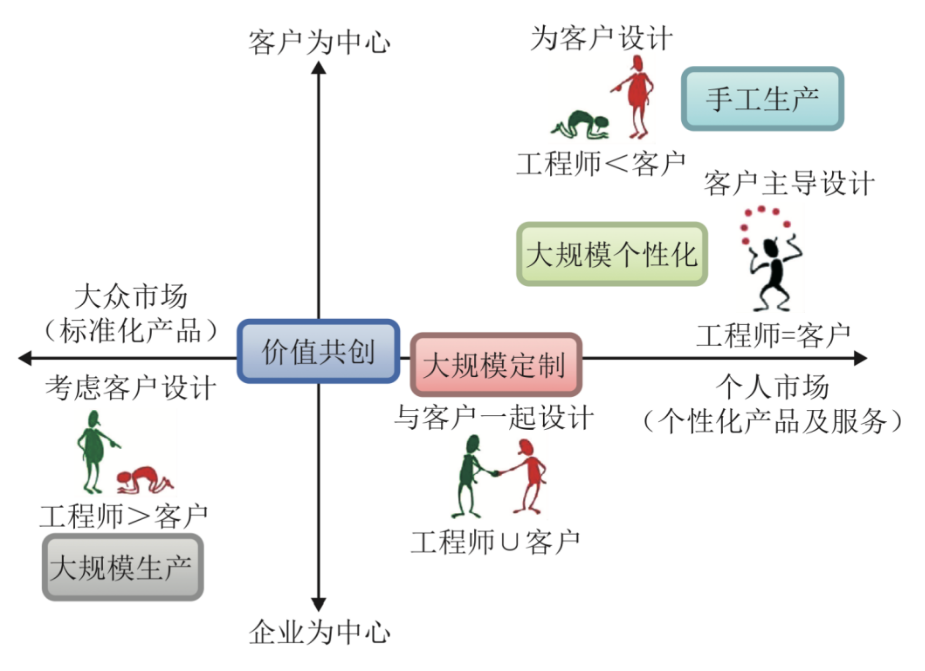

大规模定制(Mass Customization)是一种兼顾规模经济与个性化需求的先进生产方式,指的是企业在维持大规模生产效率和成本优势的基础上,为不同客户提供定制化产品和服务的能力。它不仅是一种产品制造模式,更是一种整合产品设计、制造系统、信息平台和供应链资源的系统性战略。

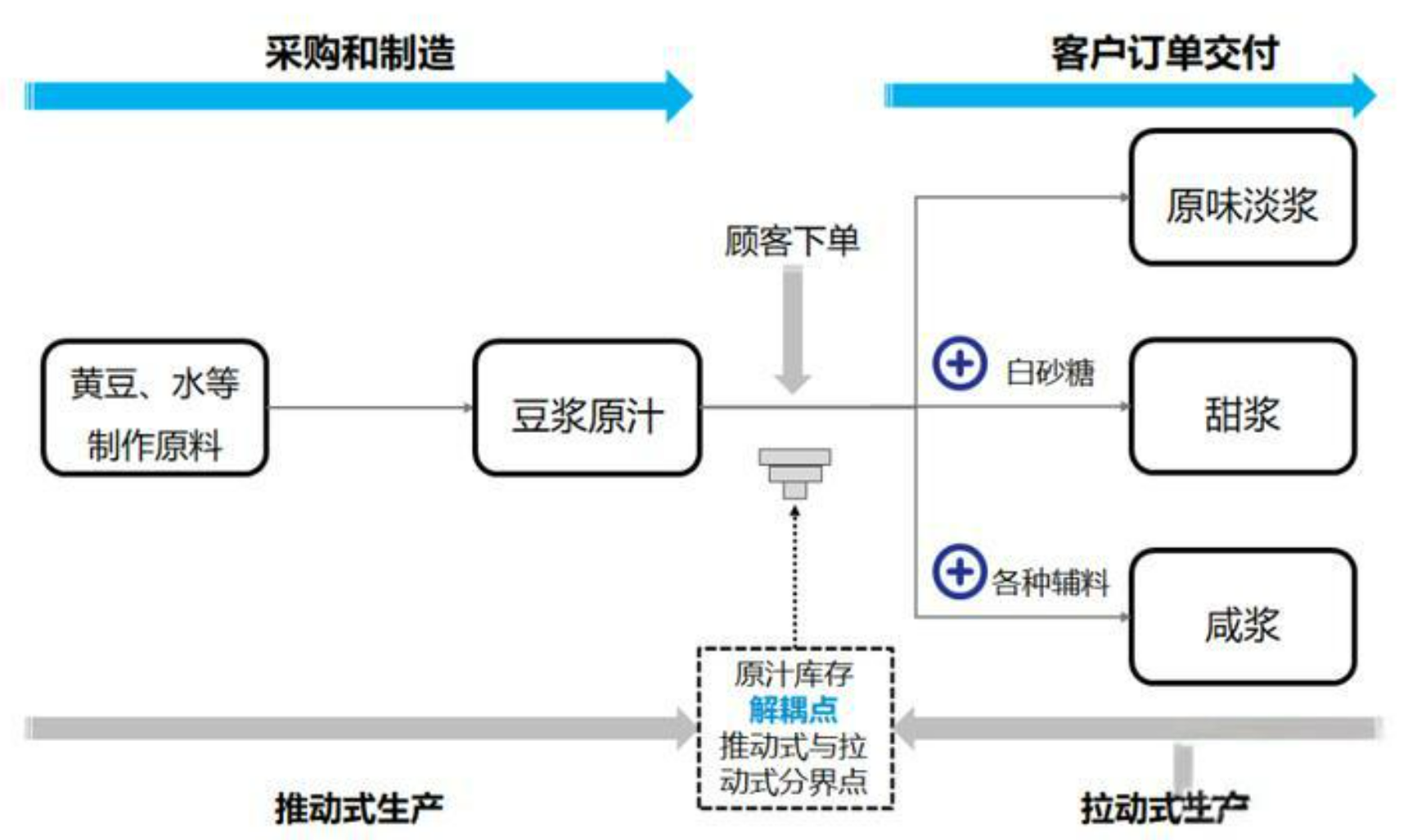

其本质在于:通过标准化的模块化结构和灵活响应的制造流程,实现在“多样化需求”和“经济性生产”之间的动态平衡。也就是说,大规模定制不是把每一个订单都当作“完全定制”,而是在一定范围内提供“有限选择的个性化”,通过共享平台、流程优化和延迟制造策略等手段,大幅压缩定制的边际成本。

2.2 核心特征

大规模定制作为一种面向未来的供应链生产模式,具有以下五个显著特征:

- 客户驱动(Order-driven)

与传统“预测生产、销售驱动”的逻辑不同,大规模定制强调“以客户需求为起点”,通常采用C2B或BTO(Build-to-Order)模式,实现按订单设计、按订单生产,确保供给精准匹配需求。 - 模块化设计(Modularity)

产品结构高度模块化,将复杂产品拆分为若干标准化功能单元(如通用底盘、通用电路模块等),在不牺牲成本控制的前提下,通过模块重组快速生成多种产品型号。 - 生产柔性化(Flexibility)

制造系统具备快速切换生产任务、适配多种配置的能力。包括柔性生产线、多功能设备、多技能操作人员等,确保面对小批量、多批次、高频变化的订单时仍能高效运行。 - 信息集成化(Digital Integration)

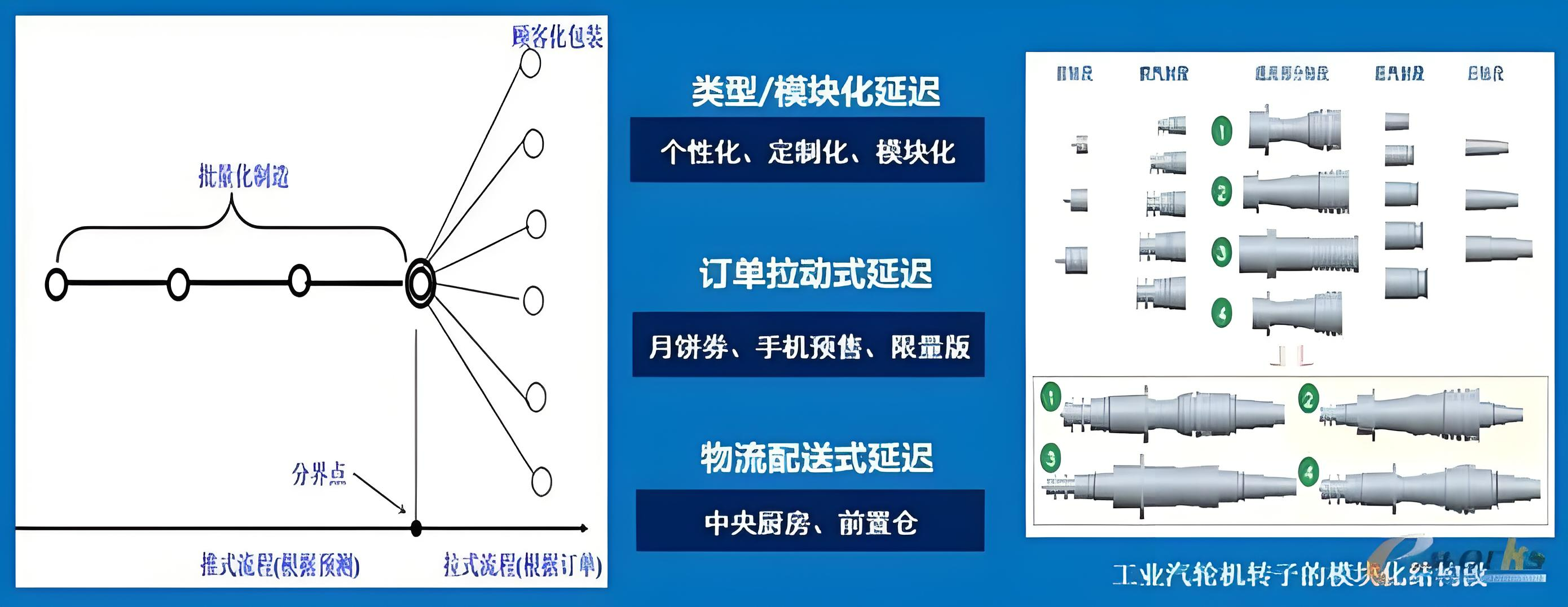

企业通过ERP、MES、CRM、PLM等系统,实现产品开发、客户订单、排产计划与制造执行之间的数据互联互通,打通从客户需求到产品交付的全流程链路。 - 延迟制造策略(Postponement)

将个性化配置推迟至供应链后端或装配阶段,最大程度延长标准化流程、压缩定制阶段,从而平衡生产效率与响应灵活性。

2.3 为什么选择大规模定制?

大规模定制不是一种“潮流”,而是制造企业在激烈市场环境中自我突围与系统升级的战略选择,具体原因包括:

- 消费趋势变化

在消费升级、代际更替和审美多元化的共同作用下,消费者对产品功能、风格、体验等方面的个性化需求不断增长。“千人一面”的标准产品逐渐失去吸引力,企业亟需通过“多样化、可配置”的方式赢得客户青睐。 - 竞争格局变化

标准化产品竞争加剧,技术与价格不再是唯一壁垒。品牌需要靠“定制化服务”建立差异化竞争优势,大规模定制正好提供了低成本高价值的实现通道。 - 技术条件成熟

过去由于模块化设计难、柔性设备贵、信息系统不完善,大规模定制难以落地。但随着制造技术与数字系统的进步,产品平台化、柔性制造、智能排产等手段已广泛普及,大规模定制不再遥不可及。 - 供应链能力提升

现代企业通过构建全球制造网络、区域化装配中心、数字化协同平台等手段,实现了供应链快速响应、局部配置与多点交付,具备了支持高频定制与快交付的组织基础。

因此,大规模定制既是企业提升客户满意度、强化品牌壁垒的武器,也是制造系统提升柔性与成本控制能力的重要工具,正在成为制造企业战略转型的“新常态”。

三、大规模定制的实现策略

要实现真正意义上的大规模定制,企业不仅需要理念上的转变,更需要在产品设计、生产流程、信息系统和供应链组织等方面进行系统性重构。本节从五个关键策略出发,阐述企业如何在生产端落地大规模定制。

3.1 模块化设计

模块化是大规模定制的技术基础。企业将产品按照功能单元进行标准化划分,构建“核心模块 + 个性化模块”的产品平台结构。标准模块可实现批量采购与规模制造,降低成本;而个性化模块则允许客户在一定规则内自由选择组合,满足多样化需求。

例如,笔记本电脑制造中,主板、硬盘、处理器等作为标准模块,颜色、操作系统、外观材料等为定制单元,从而实现低成本下的个性化生产。这种架构既利于内部设计协同,又有助于外部供应链的模块化协同配套。

3.2 柔性制造系统

柔性制造系统(Flexible Manufacturing System, FMS)是支撑大规模定制在生产端落地的关键能力。企业通过部署可编程设备、自动化工位、柔性装配线和多能工团队,使生产系统具备快速响应、快速切换的能力。

在订单频繁变动、小批量多品种成为常态的背景下,传统流水线已难以胜任。柔性制造使企业可以快速调整生产计划和物料配置,有效适应客户个性化需求。

3.3 延迟策略(Postponement)

延迟策略是指将产品的最终定制环节推迟至供应链的末端,以降低预测误差带来的库存风险。企业先批量生产标准模块,待接到订单后再进行后段定制,如语言包安装、包装配置、区域功能适配等。

此策略特别适合市场分布广泛、需求变化大的企业,如惠普打印机、戴尔电脑等。延迟不仅减少了库存成本,还提升了供应链的整体敏捷性与交付速度。

3.4 信息系统支持

信息系统是大规模定制能否高效运行的中枢神经。ERP系统提供企业资源计划与供应链协同管理;MES系统管控车间级别的生产调度与工艺执行;CRM系统采集客户需求与个性化偏好;PLM系统则管理产品设计与版本控制。

多个系统协同联动,确保从“客户下单”到“车间生产”再到“物流配送”的全流程可视、可控、可追踪,实现真正意义上的“以客户为中心”的供应链闭环管理。

3.5 精益生产融合

精益生产并非与大规模定制冲突,恰恰相反,它是实现大规模定制效率与成本控制的底层保障。企业可通过推行5S管理、价值流图分析(VSM)、拉动式看板控制、单件流等方法,在定制流程中减少浪费、压缩等待时间、提升流动性与稳定性。

例如,在装配过程中,通过精益布局优化工序顺序、缩短切换时间;在物流过程中,应用看板拉动物料配送、避免过度库存。这些精益工具让大规模定制不仅“能做”,而且“高效地做”。

四、大规模定制典型案例分析

大规模定制不是一个抽象概念,而是一套在设计、制造、供应链、信息系统等层面全面落地的体系工程。越来越多的企业正通过精益思想与数字化平台的融合,实现从“以产品为中心”向“以用户为中心”的生产组织转型。这里选取三家在大规模定制落地方面具有代表性的企业,分别来自智能制造、家居消费与运动服饰行业,涵盖平台化运营、门店体验式定制与线上交互设计等多样模式,展示大规模定制在不同业态中的差异化路径。

4.1 海尔卡奥斯:大规模定制的工业互联网实践

-

模式概述:海尔基于“人单合一”模式构建卡奥斯COSMOPlat工业互联网平台,实现了从“用户参与设计”到“柔性制造定制交付”的全流程打通。用户不再是订单编号背后的数据,而是全过程共创的参与者。

-

关键实践:

- 搭建“用户—设计—制造—交付”四位一体交互架构;

- 推动家电产品平台化设计,实现核心部件标准化、接口模块化;

- 构建柔性产线,支持多品种、批量为1的制造;

- 运用大数据驱动订单动态调度与精准排产;

- 精益方法优化物流路径与工序衔接,提高线边柔性响应能力。

-

成效:用户平均参与设计时间缩短50%,定制产品交付周期缩短至7天,客户满意度达到97%以上,卡奥斯平台已为近50个行业提供大规模定制解决方案。

4.2 宜家定制家具:标准与定制的空间融合

- 模式概述:宜家在标准化大批量家具制造的基础上,嵌入可选配的个性化模块,如尺寸、材质、颜色与功能布局,实现了“标准平台 + 个性定制”的低成本定制模式。

- 关键实践:

- 在门店设置“定制体验区”,客户通过实景展示结合App进行DIY配置;

- 后端延迟定制至区域分装工厂,降低库存压力;

- 精益布局实现模块零件快速拣选与组装,提升作业效率;

- 实行看板拉动物料配送,减少工位等待时间。

- 成效:客户交期平均缩短50%,仓储面积利用率提升40%以上,定制类产品毛利率提升显著,有效平衡了成本与个性化体验之间的张力。

4.3 NIKE By You:运动鞋定制化体验升级

- 模式概述:NIKE通过“NIKE By You”在线平台,为客户提供鞋款个性化定制服务。消费者可在界面中自由选择配色、鞋带样式、材料纹理甚至镭射文字,参与产品共创。

- 关键实践:

- 采用柔性制造单元,实现多款式小批量切换;

- 订单数据实时传输至制造系统,自动生成排产计划;

- 精益作业设计保障标准工序在高度变化下的一致性输出;

- 客户反馈数据用于改进下批次生产与设计建议,形成数据闭环。

- 成效:每双定制鞋的制造周期控制在48小时以内,平台个性订单年均增长超过30%,用户粘性与品牌忠诚度持续增强。

五、精益生产:大规模定制的底层保障

在大规模定制中,企业既要满足客户的个性化需求,又必须保证生产效率与成本控制,这对流程稳定性、现场响应速度与组织柔性提出了极高要求。精益生产作为源于丰田生产方式的经典管理思想,正是解决这一矛盾的关键抓手。通过流程优化、消除浪费、拉动式控制与持续改善,精益理念为大规模定制的高效运作提供了底层能力保障。

5.1 精益思想回顾

精益生产(Lean Production)的核心是“以客户价值为中心”,主张识别并消除一切不创造价值的环节,实现“更少投入,更多产出”。精益并不只是“节约成本”,而是追求流程的极致优化与资源配置效率最大化。

在传统生产中,浪费表现为库存积压、工序等待、过度加工、缺陷返工等。而在大规模定制环境下,这些浪费更容易放大——如频繁换线导致等待时间增加、过多产品变型导致质量波动、个性化需求引起的物流错配等。因此,引入精益思想尤为关键。

5.2 精益方法在定制中的应用

针对大规模定制流程的特性,精益生产需要在以下几个关键维度发挥作用:

- 价值流图析(VSM)

企业需绘制从客户下单到产品交付全过程的价值流图,明确每一个步骤是否为客户创造价值,识别瓶颈与浪费节点,为流程优化提供基础。 - 单件流与看板系统

在面对小批量、高频切换的订单模式下,采用单件流组织方式,使每一单位产品在生产线中顺畅流动。看板系统通过拉动式控制,避免过度生产和在制品积压,提升响应速度。 - 多能工与标准作业

精益强调“人”的灵活性。通过多能工培养与标准作业制度,员工可胜任多道工序,减少岗位等待与切换成本,同时保障作业质量的一致性。 - Kaizen持续改善

精益不仅是一套静态工具,更是一种持续优化的文化。借助每日例会、工作坊(Workshop)、“快速改善(Kaizen Blitz)”等形式,推动一线员工主动识别问题、提出优化建议,实现现场问题就地解决。

5.3 精益+定制的协同成效

将精益思想嵌入大规模定制,不仅是效率的提升,更是柔性与稳定性的协同保障。在实践中,精益方法的引入可以带来以下几个方面的协同效益:

- 压缩交付周期:通过流畅的单件流和同步拉动系统,显著减少等待与中断,提高交付速度。

- 降低流程波动:标准作业和价值流均衡设计,有助于减少定制化带来的流程不确定性。

- 提升质量一致性:精益着眼于“第一次就做对”,通过可视化管理和防错机制,降低因个性化操作导致的返工率。

- 成本可控:精益帮助企业在面对订单多样性时,仍能保持单位产品的制造成本不大幅上升。

总体来看,精益并非大规模定制的附加选项,而是其“稳定运行的底层系统”。通过精益构建起以客户为中心的高效运作体系,企业才能真正实现“既做得多样,又做得高效”,在复杂多变的市场中立于不败之地。

六、大规模定制的优势与挑战

大规模定制作为连接客户个性化需求与企业生产能力之间的桥梁,其价值已在多个行业获得验证。它不仅能显著提升客户满意度,也在产品差异化竞争、供应链弹性管理、成本控制等方面展现出显著优势。然而,作为一种系统性变革,大规模定制在实际落地过程中仍面临不少挑战,需要企业从组织、流程、技术与人才等多维度进行协同优化。

6.1 优势

增强客户参与感与品牌黏性

大规模定制打破了“客户=消费者”的传统关系,将用户引入产品设计与配置环节,提升其参与度与体验感。客户不再只是被动接受产品,而成为共创过程的一部分,从而增强品牌黏性与忠诚度。

产品差异化与溢价能力增强

在产品趋于同质化的背景下,定制能力成为差异化的核心。企业通过定制款、限定款等形式强化市场定位,实现从“卖功能”向“卖价值”“卖体验”的转变,从而提升产品溢价空间。

降低预测误差与库存压力

传统大批量生产模式依赖预测,一旦需求偏差,容易造成库存积压或缺货。大规模定制强调“订单驱动”,生产只在订单确认后启动,显著降低库存占用与资金风险。

提高供应链敏捷性与透明度

通过模块化设计、延迟策略与信息系统集成,企业实现供应链端到端可视化,有效提升应对市场波动与产品快速换代的能力,使供应链更具柔性与协同力。

6.2 面临的挑战

多品种管理复杂度提升

定制带来产品种类大幅增加,零部件、工艺路径、BOM结构更为复杂,若缺乏系统化设计与物料编码管理,极易造成错误与混乱。

工艺路线与排产优化困难

高度定制化导致标准工艺路线难以适用,排产过程中需频繁调整设备配置与生产节奏,若系统不支持灵活调度,易造成产能瓶颈与资源浪费。

员工技能要求更高

定制化流程对员工操作灵活性、判断力及沟通协同能力提出更高要求,单一岗位技能已难以满足需要,需大力培养“多能工”与复合型人才。

数据协同系统建设成本高

从前端定制下单到后端制造执行,需打通CRM、ERP、MES、PLM等多个系统,系统集成与数据同步成本高、周期长,且对企业IT治理能力要求极高。

6.3 应对路径

为有效应对上述挑战,企业可从以下几个维度系统推进:

建立产品平台化架构

通过通用底层平台与模块化接口,实现产品“少数模块+组合多样”的扩展逻辑,既简化内部管理,又支持前端多样化表达。

强化AT、AI能力建设

以“数据驱动决策、系统支撑流程”为目标,推动信息系统集成与数据标准统一,实现业务流、信息流与物流的高度协同。

打造复合型人才梯队

加强员工多岗位轮训、技能交叉提升,引入精益理念提升作业标准化水平,同时鼓励员工参与改善与流程创新。

推动精益与敏捷融合战略

借助精益生产优化流程效率,以敏捷供应链提高响应速度,两者协同发力,为大规模定制提供“高效+灵活”的组织支撑。

未来展望

大规模定制并非简单的“定制+大规模”,而是一套系统工程,要求企业在产品设计、制造组织、供应链协同与数字系统等方面协同优化。大规模定制将不再局限于“模块化+订单生产”的基础形态,而是与人工智能、工业互联网、数字孪生等新一代技术深度融合,迈向智能化、实时化、服务化的高度演进阶段。企业将通过数据驱动、平台协同与柔性制造,实现从“客户下单”到“个性化交付”的全流程自动匹配与动态响应。同时,产品将不再是静态交付物,而成为客户持续参与与迭代的服务载体,真正实现“千人千面”的价值创造。大规模定制将不只是生产方式的革新,更是供应链组织逻辑与客户关系模式的系统重塑。

在不确定性日益增强的商业环境中,大规模定制与精益生产的融合,为企业打造了一条兼顾效率、差异化与韧性的进阶之路。谁能率先构建以客户为中心、以数据为驱动的柔性供应链,谁就掌握了未来制造的主动权。

参考文献

- Pine, B. Joseph II. Mass Customization: The New Frontier in Business Competition. Harvard Business Review Press, 1993.

- Womack, J.P., Jones, D.T. Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation. Simon & Schuster, 1996.

- 海尔集团研究院:《COSMOPlat工业互联网平台白皮书》,2022年版。

- 魏钰:《精益生产在多品种小批量制造中的应用研究》,《工业工程与管理》,2021年第3期。

- IKEA 全球官网及定制家具项目报告,2023年更新版。

以上资料涵盖了大规模定制与精益生产的理论基础、典型实践以及案例数据,构成本博客分析框架的知识来源。

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号