学年论文——问题导向在管理类论文写作中的演绎

在管理学年论文写作中,研究思路的选择直接影响课题的价值与成果质量。其中,“问题导向”研究范式因其紧扣现实情境、强调问题解决与理论回应的特点,逐渐成为应用管理研究的重要路径。不同于以理论构建为核心的演绎式写作,问题导向强调“从问题出发”,将复杂情境中的关键矛盾提炼为研究问题,再依托理论支持、实证分析进行回应与改进。

一、引言:问题驱动是研究的第一性原理

在管理类学术研究与学年论文写作中,"问题导向"已成为一种被广泛推崇的研究范式。它主张从现实或理论的具体问题出发,引导研究目标设定、理论构建、方法选择与数据分析全过程。与传统的"理论驱动—验证型"研究不同,问题导向研究更强调从复杂性与实际需求出发,推动理论与实务的互动转化。

本篇文章将从问题导向研究思路的理论来源与发展脉络入手,解析其驱动力与适用边界,并结合管理学年论文写作流程,提出一套可落地的研究与写作框架,帮助读者构建从问题识别到结论建议的完整闭环。

二、问题导向研究思路的理论来源与演化路径

2.1 源起:科学哲学与实用主义传统

问题导向研究(Problem-Oriented Research, POR)的思想最早可追溯到科学哲学家卡尔·波普尔(Karl Popper),他提出科学不是在发现真理,而是在"不断提出问题并尝试解决问题"的过程中前行。研究的真正起点不是观察,而是问题:"问题决定观察的方式与理论的建构。"

20世纪70年代,Kurt Lewin 等人在行动研究(Action Research)中强化了问题导向思想,将其融入社会、教育与管理研究实践。他们强调,研究者不应被理论框架束缚,而应深入情境、识别问题、提出对策并评估效果。由此逐步形成以问题为中心的研究设计逻辑。

2.2 发展:从模式一到模式二的范式转换

20世纪90年代,Gibbons 等人提出科研的"模式二(Mode 2)"概念,即研究不仅要服务学术共同体,更要回应实践问题。在模式一中,研究强调理论完备性与内部一致性;在模式二中,研究强调应用价值、多学科融合与情境适应性。问题导向即是模式二研究的主要表现形态。

2.3 驱动力:管理学科的实践导向与工具性需求

管理学本身就是一门高度实践性、工具性与政策敏感性的应用学科。组织变革、领导力开发、人力资源配置等议题天然具有现实复杂性与动态变化特征,促使管理研究不得不从问题出发、在问题中检验理论、为问题提供方案。

三、问题导向研究框架结构与逻辑流程

3.1 研究路径图(Research Roadmap)

3.2 核心步骤详解

Step1:问题识别

来源包括:

- 文献综述中发现研究缺口或理论争议;

- 管理实践中的典型痛点与失败案例;

- 社会舆情中反复出现的管理难题;

要点:

- 不可泛泛而谈,需具体、聚焦;

- 突出其现实性、紧迫性与研究价值。

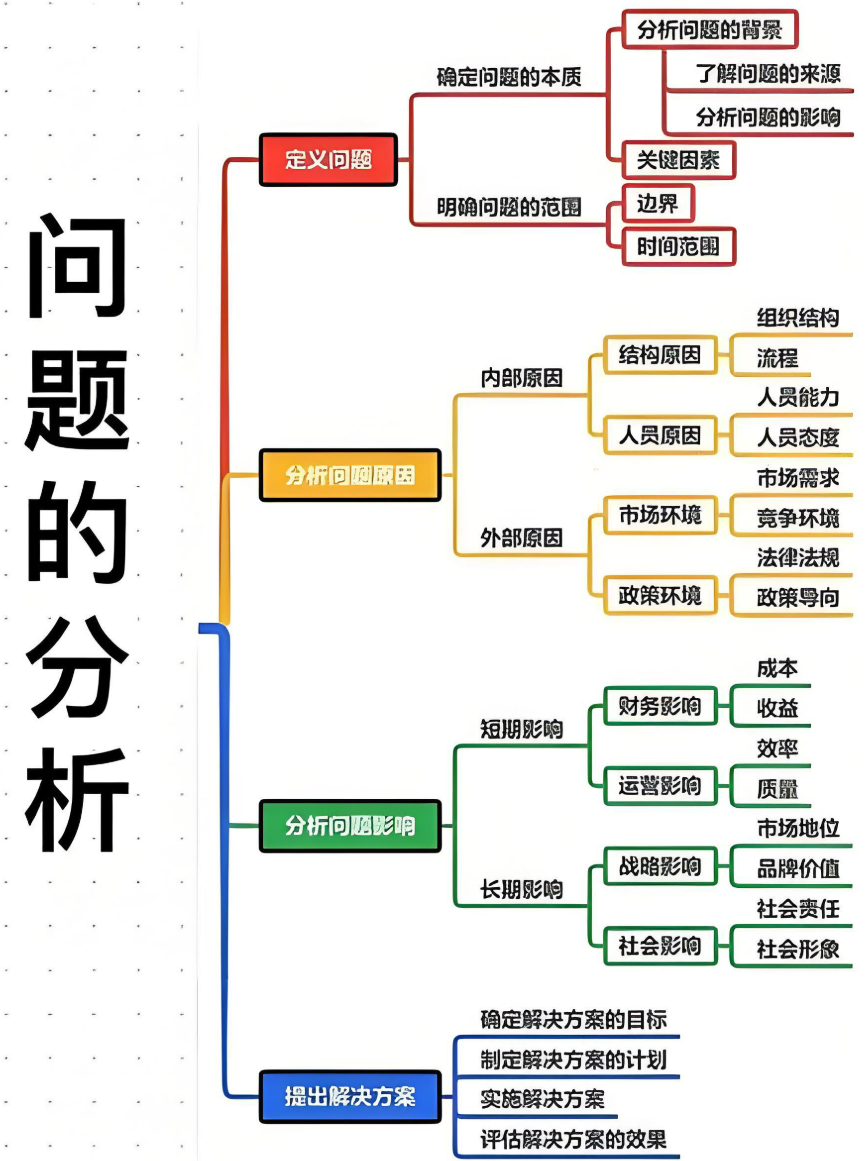

Step2:问题界定与分析

方法包括:

- 利用鱼骨图(Ishikawa)、5W1H、关键事件访谈法(CEI)等工具进行问题分解与追因;

- 在逻辑上明确问题的"成因—过程—后果"结构;

Step3:理论支撑与模型建构

根据问题中蕴含的结构,匹配理论基础(如TPB、社会交换理论、JD-R模型等),并绘制变量间逻辑图。

要求:

- 每个理论变量都需与问题结构形成呼应;

- 模型中所有路径均需明确研究假设。

Step4:变量操作化与工具设计

将抽象变量分解为可测量的维度与题项,是研究的关键转换点。

操作方式:

- 优先使用已有成熟量表(如SCALEs数据库);

- 题项编写遵循李克特量表语言规范,控制题目数量与长度;

- 设计逻辑项以检测无效填答。

Step5:数据收集与实证分析

常见分析路线:

- 描述统计 → 信度/效度检验 → 相关分析 → 回归模型 → 路径分析;

可视化方法:

- 条形图/热力图/回归图,确保信息传达直观且美观。

Step6:结果解释与问题反馈

撰写格式建议:

- 逐一回应各研究假设,使用规范统计语言(如"H1得到支持"、"β=-0.43, p<0.01");

- 对理论与实践的关联关系进行提炼与反思;

Step7:建议提出与理论回应

- 管理建议:基于结果的操作建议,如制度调整、流程优化、培训设计等;

- 政策建议:面向宏观管理者的政策方向建议;

- 理论回应:提出对现有理论模型的丰富与修正。

四、典型案例展示:从问题出发构建一篇论文

案例背景:Z世代员工的组织认同缺失为何更为明显?

近年来,随着大量Z世代(1995年后出生)员工进入职场,越来越多企业发现:相较于X世代或Y世代,新一代员工对组织缺乏持续忠诚与情感归属,其“职业跳槽频率”高、“组织留任期”短,甚至在入职初期即表达离职意愿。这一现象不仅影响企业的人力资源稳定性,也暴露出组织内部激励与价值共鸣机制在代际间的不适配。因此,本文以“Z世代员工组织认同缺失背后的心理机制”为研究问题,尝试从问题导向出发,构建一篇完整的管理类学年论文。

应用问题导向研究框架

-

问题界定与差距识别

通过前期访谈与文献回顾发现,现有关于Z世代员工离职意愿的研究多停留在行为特征描述(如跳槽频率、忠诚度评分)或静态变量分析(如收入满意度、管理风格)层面,缺乏对其内在认知机制的系统解析。尤其是对“组织认同感”如何形成,及其在情绪感知与价值匹配之间所起的中介作用,尚未形成清晰的理论链条。因此,研究聚焦于组织认同感的形成路径与影响机制,探讨:“Z世代员工在职场中如何形成组织认同?又为何更易缺失?” -

理论匹配与变量构建

基于“组织支持感理论”(Perceived Organizational Support, POS)与“个体–组织匹配理论”(Person–Organization Fit, P-O Fit),构建以下变量体系:- 自变量:感知组织支持(含情感支持与制度支持两个维度)

- 中介变量:组织认同(认知认同、情感认同)

- 调节变量:价值观匹配度(员工价值与组织价值趋同性)

- 因变量:离职意愿

理论路径为:“组织支持 → 组织认同 → 离职意愿”,并检验匹配度是否调节这一中介机制的强度。

-

测量工具设计与题项编制

综合使用Eisenberger等人提出的POS量表(中文版)与Mael & Ashforth的组织认同量表,并在价值观匹配维度上设计5个自编题项,采用李克特5点评分法,最终形成28题正式问卷。示例题项包括:

- “我认为组织在情感上支持我的职业发展”(组织支持感)

- “我认同公司的核心价值观”(组织认同)

- “我近期曾认真考虑离职”(离职意愿)

-

数据收集与实证分析

问卷通过腾讯问卷发放,回收有效样本348份,涵盖互联网、教育、制造等不同行业。使用R语言对数据进行清洗与信度分析(Cronbach’s α 均值为0.84,信度良好),并采用多元回归与中介调节效应分析。分析发现:- 组织支持感对组织认同具有显著正向影响(β = 0.49, p < 0.001)

- 组织认同对离职意愿呈负向影响(β = -0.41, p < 0.001)

- 员工–组织价值观匹配度对上述路径具有显著调节效应(交互项 p < 0.05)

-

结果解释与建议输出

研究验证了“支持–认同–留任”这一情感认知路径在Z世代员工群体中的适用性。基于结果,提出如下管理建议:- 增强情感型激励:如非物质认可机制、团队情感归属建设,提升员工对组织“被看见”的体验。

- 优化价值匹配机制:招聘阶段强化价值观沟通、引入文化适配度测评,确保员工与组织目标趋同。

- 赋予岗位自主权:Z世代员工重视个人成长与自我表达,应允许其在职责范围内灵活安排任务路径。

通过上述案例可见,从问题识别、变量构建到量化验证,问题导向不仅是起点,更贯穿论文写作的全流程,真正实现理论服务现实、实证支撑建议的闭环。

五、论文撰写建议:以问题为纲、以逻辑为经

| 写作模块 | 核心逻辑 | 建议术语与模板 |

|---|---|---|

| 引言 | 明确问题背景与研究目的 | "本研究关注的问题是……";"尽管已有研究关注X,但Y仍待解决" |

| 文献综述 | 梳理相关研究与理论空白 | "已有文献主要从A、B角度研究该问题,但缺少对C的探讨……" |

| 方法设计 | 解释如何应对问题 | "为回应上述问题,本文采用……";"变量操作化如下……" |

| 数据分析 | 验证假设与回应问题 | "数据表明,X对Y有显著正向影响,支持H1";"中介效应显著,支持路径机制" |

| 结论建议 | 回归问题并给出方案 | "该问题主要源于……,应通过……加以应对" |

六、结语:让问题成为研究写作的出发点与落脚点

问题导向并不是写作的"技巧",而是研究的"魂"。它代表一种面向世界、回应现实、服务实践的研究态度。在管理学年论文写作中,唯有从真实问题出发,以系统理论与方法为支撑,才能构建出兼具科学性与实用性的研究成果。在这个过程中,学生不仅学会了论文写作,更学会了"如何从混沌中找准方向、从复杂中提炼逻辑",这正是未来管理实践中最关键的能力。

附注:研究方法汇总

| 方法名称 | 定义与描述 | 主要特点与分类 |

|---|---|---|

| 演绎法 | 以一般原理为前提,通过逻辑推理导出具体结论的方法。 | 三段论结构:大前提、小前提、结论;方向从一般到特殊;用于逻辑证明与理论发展。 |

| 归纳法 | 从具体事实出发,推导出一般命题和规律的方法。 | 分为完全归纳与不完全归纳;方向从特殊到一般;富有创造性,但可靠性相对较低。 |

| 质性研究 | 通过对话、观察等方法,理解与解释社会现象的研究方式。 | 强调自然情境与主观经验;结合阐释方法与实证方法;包括自传法、现象学、民族志、个案研究、扎根理论等多种类型。 |

| 量化研究 | 基于假设设定与变量测量,验证因果关系的实证研究方法。 | 理论基础为实证主义;通过精确操作变量获取可量化数据;常用统计分析方法验证假设。 |

| 访谈 | 通过研究者与被访者的对话方式建构意义系统的方法。 | 类型包括结构式、半结构、非结构访谈;半结构访谈最常用;适用于获取深入主观信息。 |

| 焦点小组访谈 | 小组成员围绕焦点问题进行互动式讨论的访谈方式。 | 组员一般为7–10人;需具研究相关特征;有助于激发多元观点与讨论。 |

| 观察法 | 在自然情境中通过感官或工具对研究对象进行观察记录的方法。 | 分为参与观察与非参与观察;适用于社会、心理、教育等领域;强调真实环境中的行为观察。 |

| 田野调查 | 研究者亲临现场,通过参与和体验获取第一手整体性资料的方法。 | 强调长期实地参与、深度访谈、亲历体验;常用于民族志、社区研究等领域。 |

| 问卷调查 | 编制问卷让被调查者填写,以获取主观性资料的方法。 | 可通过面交、邮寄、网络等方式发放;适合大规模数据收集;结果易量化、统计分析。 |

| 社会调查法 | 实地收集社会现象资料并加以分析研究的方法。 | 包括普查、典型调查、抽样调查、个案调查等;适用于舆情民意、社会问题诊断等研究。 |

| 德尔菲法 | 通过专家匿名函询预测未来趋势的系统方法。 | 强调匿名性、反馈性与意见收敛;适用于数据匮乏、需专家判断的领域;有减轮德尔菲法等变种。 |

| 实验研究 | 在控制条件下操控变量以探究因果关系的科学方法。 | 设置实验组与控制组;强调变量控制与对比;用于因果推理与理论验证。 |

| 案例分析 | 对特定个体或现象进行深入理解与解释的研究方法。 | 适合研究情境性强、难以分离的复杂现象;代表学者如Robert K. Yin;广泛用于社会科学与管理研究。 |

| 三角互证 | 利用多种资料与技术进行交叉验证的策略。 | 本质为定性研究效度检验手段;提高研究结果的可信度与解释力;体现方法论多样性与相互支持。 |

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号