电视剧《长安的荔枝》火爆荧屏,讲述小吏李善德被迫接下“死亡任务”:在贵妃生辰前,将新鲜荔枝从五千余里外的岭南运到长安。

这是一个真实存在且非常著名的历史事件:

杨贵妃喜食荔枝,唐朝需要从南方(主要是岭南和蜀地)将荔枝快速运送到长安。

-

《新唐书·杨贵妃传》提到"置骑传送,走数千里,味未变已至京师",但没明确说产地。

-

杜牧的诗句“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”就是对此事的生动描绘和批判。

历史记载中,杨贵妃的荔枝来源一直有争议,有岭南和蜀地两种说法。

蜀地来源说(如泸州、涪陵)有相当依据。

-

杨贵妃生于蜀地(今四川),熟悉当地荔枝。

-

蜀地(尤其川南)确实产荔枝,且品质优良。

-

从蜀地(如涪陵/重庆一带)到长安的距离(约800-1000公里)远小于岭南到长安的距离。

-

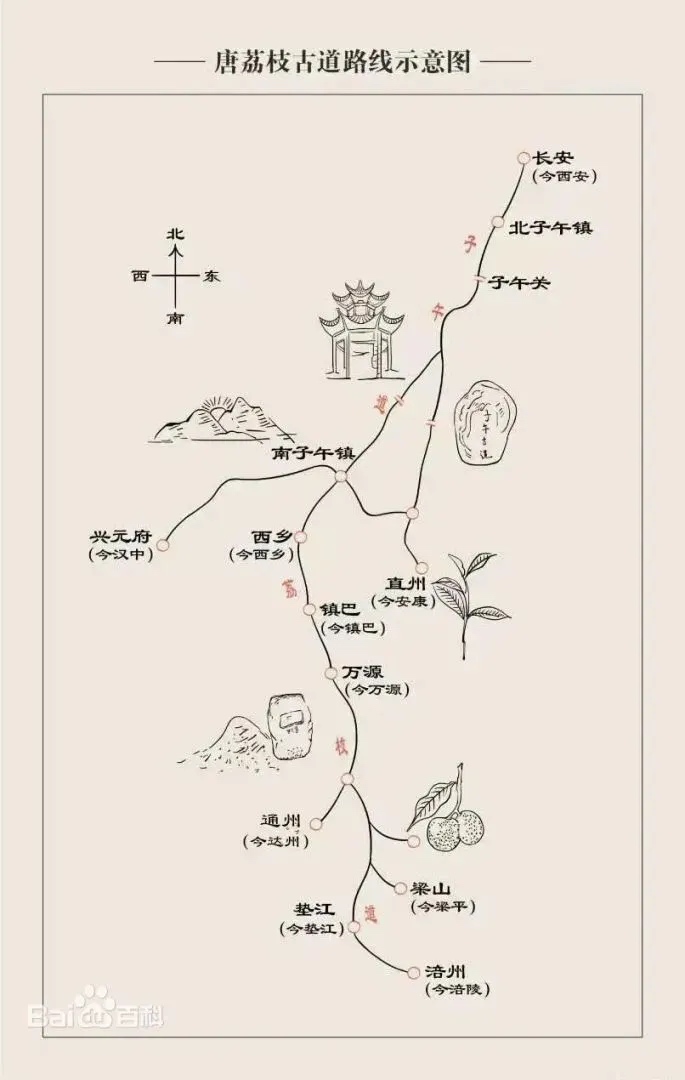

子午谷是连接蜀地与长安的一条重要(但险峻)的捷径。历史地理学家严耕望等学者在《唐代交通图考》中论证,利用子午谷等蜀道驿站进行快速接力运输是可行的。

图:从蜀地涪陵到长安的子午谷运输路线,展示了唐朝驿站系统的效率。”

综上所述,基于杨贵妃的蜀地背景、川南荔枝品质、显著缩短的距离以及子午谷驿站系统的可行性论证,从蜀地(特别是川南涪陵、泸州等地)经子午谷等蜀道向长安运送荔枝给杨贵妃,是符合历史记载、地理条件和逻辑推理的,其存在具有高度的合理性。

当然,历史记载并非唯一指向蜀地。 岭南作为荔枝主产区,其优质的荔枝也见诸《旧唐书》等文献。然而,岭南到长安那‘五千余里’的漫漫征途,对驿站系统提出了更为苛刻的挑战。学者们普遍认为,唐朝很可能采取了‘双保险’策略,同时从两地运输荔枝,以最大限度地确保贵妃能品尝到这口时令鲜甜。

维多利亚女王与芒果

与唐朝荔枝运输的传奇相比,西方历史上也有一次类似的长距离水果运输尝试,却以失败告终。这便是维多利亚女王对印度芒果的执着追求。

英国的维多利亚女王晚年,与印度侍从阿卜杜勒·卡里姆关系密切。

电影《维多利亚与阿卜杜勒》提到那个印度人夸口说,印度芒果很好吃,很香,说的女王很动心。

英国是不产芒果的,维多利亚女王有一次就说,我想吃一个芒果。于是,大英帝国的机器就运转起来。

相关报道

https://time.com/4941313/victoria-and-abdul-true-story-shrabani-basu/

尽管维多利亚时代交通和保鲜技术(如蒸汽机船)有所进步,但长距离水果运输仍具挑战。研究表明,芒果从印度运至英国需约6周,期间无现代冷藏技术,果实极易腐烂。

运送的结果呢?

女王确实收到过一颗芒果,但跨越漫长航程与时间的折磨,这颗承载着帝国力量与女王期盼的珍贵果实,抵达时早已腐烂变质,徒留一场空欢喜。 这场发生在蒸汽时代的‘水果运输滑铁卢’,与一千多年前唐朝荔枝运输的‘成功典范’形成了鲜明对比。

成败解析:驿站快马 vs. 远洋轮船

从技术角度看,唐朝的成功在于高效的驿站系统和较短的运输时间,而维多利亚时代的失败则源于长距离和缺乏冷藏技术。

从文化角度看,两者都体现了君主对异国水果的追求,但唐朝的故事更具浪漫色彩,维多利亚的故事则带有失败的八卦趣味。

相比之下,唐朝的荔枝运输依赖快速中转,而维多利亚时代的芒果运输依赖缓慢的轮船,失败在意料之中。这两次运输不仅是技术能力的体现,更启发了现代技术开发的系统性思考。

启迪:从线性到系统思维,供应链的全局优化

需要从单一技术点的优化转向系统性设计,全面考虑供应链的每个环节(如生产、运输、存储、信息流等),确保方案实现全局协同与高效。

图:以清理房间为例,局部优化和全面清扫的差别一目了然。

历史借鉴:

唐朝成功运送荔枝,靠的是高效的驿站网络。这个系统整合了人力、运输工具和信息传递,确保荔枝在保鲜期内送到长安。

反观维多利亚女王的芒果运输失败,则是因为只关注运输工具(轮船),忽视了保鲜、仓储等环节的系统性需求,导致芒果腐烂。

现代意义:

在当今技术环境下,技术人员应设计覆盖供应链全流程的解决方案。

例如,现代物流企业如亚马逊通过分布式仓储网络(Fulfillment Centers)和实时数据分析,优化了库存管理与运输路径,实现端到端的效率提升。

物联网(IoT)和区块链技术也能增强供应链透明度,确保各环节无缝衔接。

实践建议:

-

在项目初期绘制系统架构图,标明关键节点(如运输和存储),并通过模拟分析优化资源分配。例如,亚马逊利用实时数据调整仓储布局,提升配送效率。

-

采用敏捷开发方法,快速迭代技术方案,适应供应链的动态变化。

系统思维是基础,而要在充满不确定性的现实中成功交付,还需要敏锐的风险意识和对需求的深刻洞察。

启迪: 风险管理与技术创新

技术创新应以用户需求为导向,即使是看似“任性”的要求(如君主的需求),也能推动技术进步。技术人员需深入理解需求,设计灵活、适应性强的解决方案。

历史借鉴:

杨贵妃对荔枝的喜爱催生了唐朝的物流创新。

唐朝荔枝运输的成功得益于对保鲜期与运输时间的精准掌控,体现了有效的风险管理。

同样,维多利亚女王对芒果的渴望,激发了运输技术的尝试,体现了需求对技术发展的推动作用。而运输失败,则是因为忽视了技术边界(如缺乏冷藏技术)和环境因素(如水果的敏感性),导致计划落空。

现代意义:

如今,用户需求驱动着技术创新。例如,生鲜电商的快速发展推动了冷链物流技术的进步,用户对快速配送的期望则催生了智能路由算法。

在现代技术开发中,风险意识同样至关重要。例如,SpaceX通过多次火箭回收失败积累经验,最终实现技术突破。技术人员应在项目中建立风险评估模型,识别技术局限与潜在失败点,并设计应急预案,如数据中心的冗余备份机制,以应对意外情况。

实践建议:

-

如何确保技术方案贴合用户需求?不妨通过用户调研和反馈循环,持续优化你的设计。

-

设计可扩展的技术架构,以应对不同场景下的用户需求变化。

-

在项目规划阶段,构建风险矩阵,评估技术边界与外部变量的影响。

-

培养失败文化,从失败中提取教训,推动技术迭代。

总结

这两场跨越时空的水果运输,其本质是人类对时空限制的挑战,是对欲望与资源、技术与自然之间永恒张力的生动演绎。无论是唐朝驿卒的飞驰马蹄,还是大英帝国的远洋巨轮,都承载着超越物质本身的象征:权力意志的彰显、帝国能力的证明,以及对美好生活(哪怕只是舌尖上的)的极致追求。贵妃一笑与女王的失落,不仅是荔枝与芒果的命运,更是不同时代、不同系统在应对复杂挑战时智慧与局限的缩影。

从这两次长距离水果运输,我们可以提炼出穿越时空的启示:

-

系统思维:从全局视角设计技术方案,确保供应链各环节协同优化。

-

需求导向:以用户需求为核心驱动力,打造灵活适应的技术产品。

-

风险意识:通过历史教训与现代实践,评估技术边界,构建稳健解决方案。

在AI、物联网等技术快速迭代的今天,这些古老的智慧依然闪耀光芒。技术人员在开发AI物流算法时,在优化冷链技术时,在构建复杂系统时,若能深植系统观、紧扣用户心、常怀风险忧,便不仅能提升方案效能,更是在延续着人类那份不断突破时空界限、将不可能变为可能的永恒追求。每一次技术的成功交付,都是对这份古老智慧的一次现代致敬。

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号