Nature | 本周最新文献速递

文章一

文章标题: A pangenome and pantranscriptome of hexaploid oat

中文标题: 泛基因组图谱助力燕麦育种改良

关键词: 六倍体燕麦、泛基因组、泛转录组、结构变异、作物育种

摘要总结: 这篇文章通过构建33个野生和栽培燕麦品系的染色体级别高质量泛基因组,并结合了覆盖6个不同组织和发育阶段的23个品系的泛转录组数据,探索了六倍体燕麦基因组的结构变异、基因表达多样性及其与开花时间、株高等重要农艺性状的关联。这对于深入理解燕麦的进化与驯化过程,并利用基因组学方法加速其遗传改良具有重要意义。研究首先选择了包括商业精英品种、野生祖先(如Avena sterilis)和近缘种(如Avena longiglumis)的多样化燕麦品系,总共33个,通过PacBio HiFi长读长测序和Hi-C技术实现了99.97%的序列锚定到染色体水平,平均组装大小为约10-12 Gb。基因注释采用了多层方法,包括Illumina RNA-seq和PacBio Iso-Seq数据,预测了每个基因组的10万至13万多个基因,其中高置信度基因约占60.5%,BUSCO完整性达98.8%。在泛基因组分析中,作者构建了102,076个层次正交组(HOGs),核心基因组占32.7%(涉及花发育、营养吸收等基本过程),壳基因组占66.2%(富含防御和转录因子,如MYB、WRKY),云基因组占1.1%(富含磷脂酰肌醇信号和P型ATP酶)。结构变异分析揭示了染色体重组事件,如7D倒位与早花相关,导致育种中的分离扭曲;2A-2C易位在澳大利亚品种中流行,与半矮秆突变相关,提升产量。该研究还强调了这些变异在最近育种中的影响,并提供了在线表达图谱工具。该工作不仅填补了燕麦基因组研究的空白,还为其他异源多倍体作物(如小麦)提供了模型,突显了泛基因组在解析古老多倍化事件中的价值。尽管覆盖了全球燕麦多样性的大部分,但未来需扩展样本以捕捉更多变异。总体而言,这项研究通过整合组学数据,揭示了燕麦基因组的马赛克祖先和动态表达模式,为可持续农业和营养健康贡献力量。

文章亮点:

- 开创性资源构建: 首次为六倍体燕麦创建高质量泛基因组和泛转录组,提供宝贵数据基础。

- 结构变异揭示: 鉴定出影响育种的关键重组,如7D倒位和2A-2C易位,直接关联农艺性状。

- 表达调控机制: 阐明基因丢失的补偿表达受亚基因组亲缘限制,深化多倍体进化理解。

- 育种应用潜力: 关联变异与性状,为分子设计育种提供标记和靶点。

文章局限:

- 样本覆盖不足: 未完全涵盖所有燕麦遗传多样性。

- 功能验证欠缺: 关联分析为主,需实验确认变异功能。

- 环境因素忽略: 未考虑变异在不同环境下的稳定性。

文章二

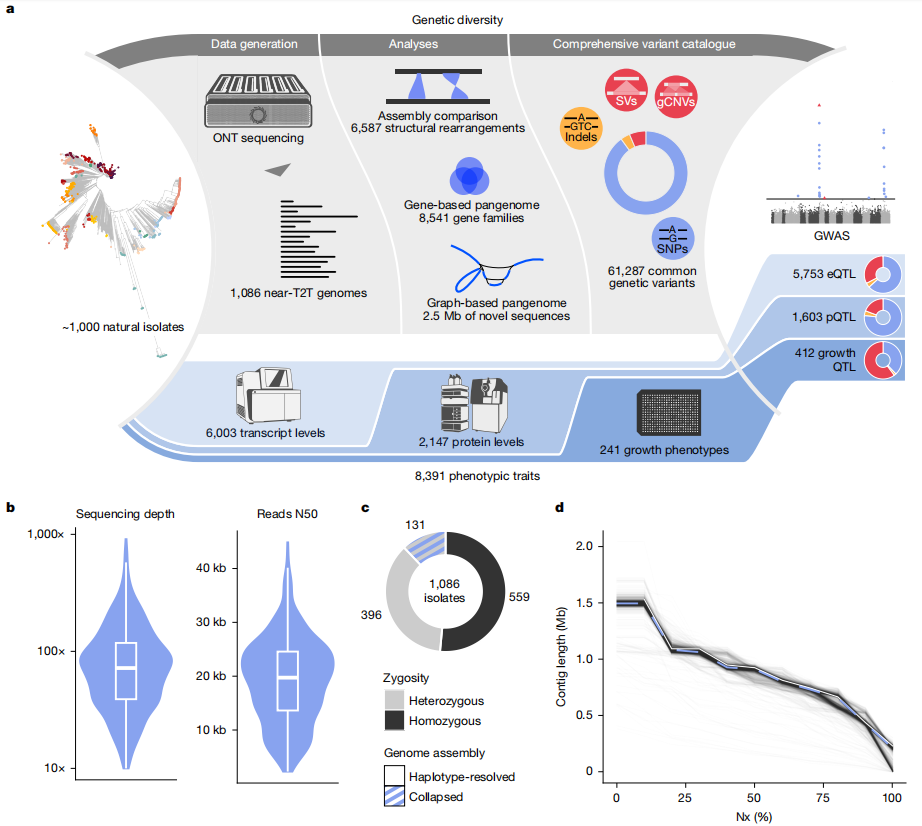

文章标题: From genotype to phenotype with 1,086 near telomere-to-telomere yeast genomes

中文标题: 酵母基因组全景图!构建近乎完整的酵母泛基因组揭示表型多样性根源

关键词: 酿酒酵母、泛基因组、结构变异、全基因组关联、表型多样性

摘要总结: 这篇文章通过对1,086个天然酵母菌株进行长读长测序并组装成近乎完整的“近端粒到端粒”基因组,探索了包括结构变异(SVs)在内的全方位遗传变异对酵母8,391个分子及整体表型的影响。这对于全面解析真核生物表型多样性的遗传基础,并揭示结构变异在复杂性状形成中的关键作用具有重要意义。研究整合了Oxford Nanopore和Illumina数据,组装了1,482个高质量基因组(包括参考面板的71个),平均连续性达N50 19.1 kb,覆盖1,027个新菌株。构建了SV目录、基于基因的泛基因组和图泛基因组,新增2.5 Mb非参考序列。GWAS整合了SVs和小indels,提高遗传力估计平均14.3%。SVs更常与表型关联,具有更高多效性,尤其在整体表型中。分子表型(如转录、蛋白)与整体表型(如生长、适应)的遗传结构差异显著,前者由少数大效应位点控制,后者由多小效应位点主导。SVs在整体表型中贡献更大,解释了“缺失遗传力”。图泛基因组捕捉了更多变异,提升关联分析。研究强调SVs在进化中的作用,并为其他真核系统提供模型。该工作解决了酵母种群水平SV检测的挑战,揭示了变异类型对表型贡献的差异,奠基了整合组学研究。

文章亮点:

- 数据规模与质量空前: 构建了迄今为止最大、质量最高的酵母泛基因组资源,包含1,086个菌株的1,482个近乎完整的基因组组装,达到了近端粒到端粒的水平。

- 凸显结构变异的重要性: 首次在物种层面系统证明,结构变异(SVs)比单核苷酸多态性(SNPs)更频繁地与表型相关联,具有更强的多效性,是“缺失遗传力”的重要来源。

- 技术方法的创新: 结合基因组组装、基因组图谱和全基因组关联分析(GWAS),全面描绘了遗传变异的图谱,并构建了包含2.5Mb新序列的图泛基因组,极大地扩展了酵母的遗传资源。

- 深化遗传结构认知: 揭示了不同性状(分子性状 vs. 整体性状)的遗传结构存在显著差异,整体性状通常由更多、效应更小的遗传位点控制,且SVs在其中扮演了更重要的角色。

文章局限:

- 图泛基因组的局限性: 当前的图泛基因组构建算法无法有效检测相互易位等复杂的染色体重排事件。

- 功能验证的缺失: 研究主要依赖于统计关联,对于鉴定出的关键遗传变异(尤其是SVs)如何通过分子机制影响具体表型,还需要后续的实验验证。

- 表型测量的环境单一: 尽管表型数据丰富,但大多在实验室标准条件下测得,可能无法完全反映酵母在多样化自然和工业环境中的表型可塑性。

文章三

文章标题: Population-specific polygenic risk scores for people of Han Chinese ancestry

中文标题: 汉族人群定制的超大规模多基因风险评分!定制PRS精准预测疾病

关键词: 汉族人群、多基因风险评分、全基因组关联、精准医疗、台湾队列

摘要总结: 这篇文章通过分析台湾精准医疗计划(TPMI)中超过50万汉族人群的基因组和电子病历数据,探索了数百种复杂疾病的遗传结构,并开发和验证了针对该人群的特异性多基因风险评分(PRS)。这对于填补东亚人群在基因组研究中的空白,实现精准的疾病风险预测和个性化健康管理具有重要意义。TPMI招募了半百万参与者,使用定制阵列基因分型,链接5年EMR数据,包括695个二分表型和24个定量性状。GWAS识别265个表型和所有定量性状的显著位点,复制率高(AER=78.17%)。细映射得出2,656个独立信号,包括95个新关联和217个新击中。PRS模型在TPMI内部和外部(如TWB、UKB、All of Us)验证,针对心脏代谢、自身免疫、癌症、传染病表现强劲,优于EUR-based PRS。遗传风险解释健康变异高达10.3%。研究揭示多效性和遗传聚类。该工作强调人群特异性PRS的必要性,并为其他多样化人群提供范式。

文章亮点:

- 填补人群空白: 基于迄今为止最大规模之一的非欧洲裔人群队列,对汉族人群的遗传景观进行了全面表征,发现了95个新的疾病关联位点。

- 开发人群特异性PRS: 成功为包括心脏代谢疾病、自身免疫病、癌症和传染病(如乙型肝炎)在内的多种疾病构建了高性能的、人群特异性的多基因风险评分模型。

- 跨人群验证与比较: 证明了为特定人群开发的PRS模型在该人群中表现最佳,优于基于欧洲人群数据构建的模型,凸显了遗传背景在精准医疗中的重要性。

- 整合分析揭示健康影响: 首次量化了多种遗传风险对总体健康指标(如就诊频率和住院天数)的综合影响,发现遗传因素可解释高达10.3%的住院时长变异。

文章局限:

- 队列代表性偏差: 该研究队列基于医院招募,可能无法完全代表普通人群,尤其是在轻症和常见病的患病率方面存在偏差(即“确定性偏倚”)。

- 电子病历数据局限性: 依赖电子病历(EMR)数据进行表型定义,可能存在信息不完整、记录不准确或缺失(如发病年龄)等问题。

- 罕见病研究不足: 尽管队列庞大,但对于研究罕见病或疾病的罕见亚型,样本量仍然不足。

- 环境因素未充分整合: 研究主要聚焦于遗传因素,而与环境、生活方式等因素的相互作用有待进一步深入分析。

文章四

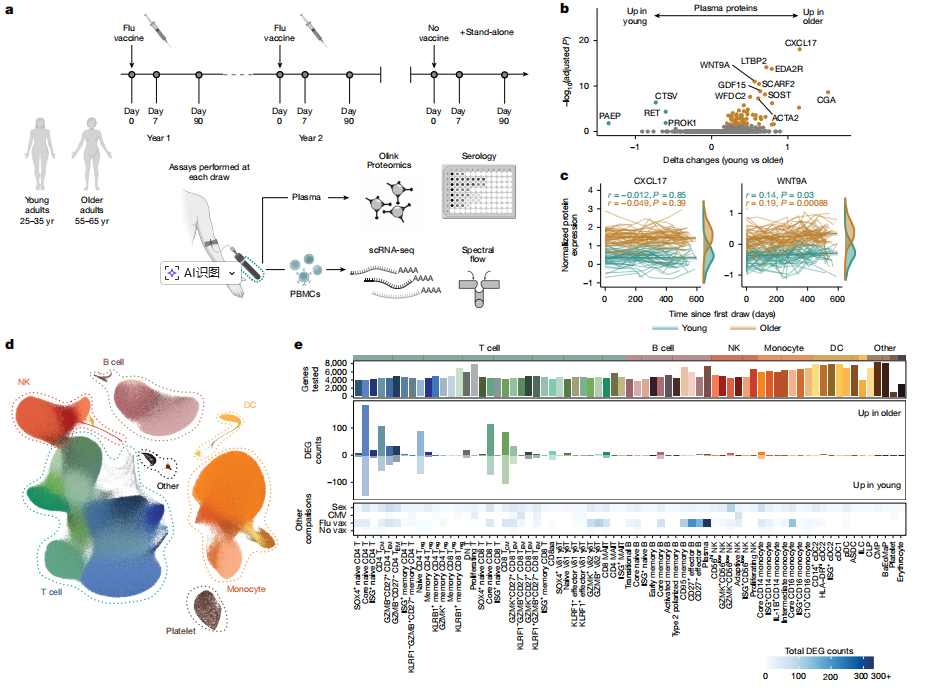

文章标题: Multi-omic profiling reveals age-related immune dynamics in healthy adults

中文标题: 免疫衰老轨迹曝光!多组学追踪健康成人变化

关键词: 免疫衰老、多组学、单细胞测序、T细胞、纵向疫苗

摘要总结: 这篇文章通过对300多名健康成年人进行为期两年的纵向、多组学(单细胞RNA测序、蛋白质组学、流式细胞术)分析,探索了外周血免疫细胞的组成和状态如何随年龄、慢性病毒感染和疫苗接种而动态变化。这对于揭示T细胞在衰老过程中的非线性转录重编程,理解其功能失调与疫苗应答减弱的关联,并为免疫衰老干预提供新靶点具有重要意义。队列覆盖25-90岁,96人纵向监测季节流感疫苗。生成1600万+ PBMC的scRNA-seq数据集,鉴定71个免疫细胞亚群。发现免疫组成随年龄线性变化,但状态(如T细胞重编程)非线性,且独立于炎症或CMV。T细胞显示Th2偏向,影响B细胞对疫苗抗原应答。该研究提供动态免疫图谱,揭示衰老前变化。未来需扩展年龄和组织,推动免疫健康研究。

文章亮点:

- 纵向多组学设计: 采用纵向研究设计,结合多种高通量单细胞技术,以前所未有的分辨率动态追踪了个体免疫系统随年龄变化的轨迹。

- 发现T细胞核心变化: 揭示了在进入老年期之前,T细胞(尤其是初始T细胞和记忆T细胞)会发生稳健且非线性的转录重编程,而这种变化独立于全身性炎症或巨细胞病毒(CMV)感染。

- 关联功能与临床表现: 发现与年龄相关的T细胞重编程导致了功能性的Th2细胞偏向,这与老年人对流感疫苗中某些抗原的B细胞应答失调和抗体类别转换异常有关。

- 构建宝贵资源: 创建了一个包含超过1600万个免疫细胞数据的“人类免疫健康图谱”,并提供了交互式在线工具,为全球科研人员研究健康与衰老提供了宝贵资源。

文章局限:

- 年龄范围限制: 研究队列主要集中在年轻(25-35岁)和中年(55-65岁)两个年龄段,未能覆盖更高龄(如>75岁)人群,可能无法捕捉到晚期衰老的全部特征。

- 样本来源单一: 研究仅限于外周血单个核细胞(PBMC),其变化可能无法完全代表淋巴结、骨髓等组织中的免疫衰老过程。

- 相关性而非因果性: 研究揭示了T细胞转录重编程与B细胞应答失调之间的关联,但两者间的直接因果关系仍需进一步的机制性研究来证实。

- 队列同质性: 队列主要由健康个体组成,其免疫衰老轨迹可能与患有慢性疾病的人群有所不同。

文章五

文章标题: Neoadjuvant immunotherapy in mismatch-repair-proficient colon cancers

中文标题: “冷”肿瘤热起来!新辅助免疫攻克pMMR结肠癌

关键词: 结肠癌、新辅助免疫、生物标志物、错配修复、ctDNA

摘要总结: 这篇文章通过一项II期临床试验(NICHE研究),对错配修复功能完整(pMMR)的早期结肠癌患者使用了新辅助免疫联合疗法(纳武利尤单抗+伊匹木单抗),探索了该疗法的临床疗效、应答率以及与应答相关的基因组和肿瘤微环境(TME)生物标志物。这对于证明即使在传统上对免疫治疗不敏感的pMMR结肠癌中也能实现显著的病理学缓解,并为筛选优势人群提供新思路具有重要意义。

文章亮点:

- 临床概念验证: 首次有力证明,短程新辅助免疫联合疗法能在pMMR结肠癌(一种典型的“冷”肿瘤)中诱导出高达26%的病理学应答率,挑战了该类肿瘤对免疫治疗不敏感的传统观念。

- 发现新型生物标志物: 揭示了肿瘤的高增殖特征(如Ki-67高表达)、基因组不稳定性以及TP53突变状态,是预测免疫治疗应答的潜在生物标志物,优于传统的TMB或PD-L1表达。

- ctDNA的预测价值: 证实了循环肿瘤DNA(ctDNA)在术前的清除与病理学应答高度相关,为无创、动态监测疗效和指导治疗决策提供了有力工具。

- 深入的TME解析: 通过影像质谱流式技术(IMC)和单细胞测序,发现应答者的肿瘤微环境中富含增殖性的(Ki-67+)和组织驻留的(CD103+)CD8+ T细胞,揭示了应答的细胞基础。

文章局限:

- 样本量较小: 该研究为单中心、小样本量(31名患者)的探索性试验,其结论(尤其是生物标志物)需要在更大规模的多中心随机对照试验中进行验证。

- 缺乏对照组: 研究中所有患者都接受了免疫治疗,缺乏单纯手术的对照组,使得评估新辅助治疗对长期生存获益的净效应变得困难。

- 生物标志物的复杂性: 发现的生物标志物(如TP53突变、增殖指数)是相关性的,其作为预测标志物的特异性和敏感性仍需在前瞻性研究中确立。

- 药物组合的贡献不明确: 研究中的一个亚组使用了COX-2抑制剂(塞来昔布),但结果显示其并未显著提高应答率,然而研究可能动力不足以检测出其潜在的协同作用。

本文来自博客园,作者:橙子牛奶糖(陈文燕),转载请注明原文链接:https://www.cnblogs.com/chenwenyan/p/19181219

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号