第四节 小组学习

开营测试 B 题小贝的饭量题解

题目描述

小贝现在上六年级,正是长身体的时候,小贝的妈妈给小贝规定了每天要吃的饭量。

小贝要连续吃 \(n\) 天的饭,有 \(n + 1\) 个碗,第 \(i\) 个碗的容量为 \(a_i\),所有的碗每天都会重新盛满饭。小贝妈妈规定小贝在第 \(i\) 天要吃第 \(i\)、\(i + 1\) 两碗饭。而小贝的饭量有限,每天最多只能吃 k 的饭量。但是小贝妈妈永远都觉得小贝吃的不够多,以至于可能会有小贝吃不下的剩饭。

浪费粮食可耻!现在小贝请你帮他调整序列 \(a\) 变为 \(a′\),也就是减少一些碗的容量(可以不减),使得小贝每天吃饭的总量不会超过 k。但是减去的容量总和不能太大,否则小贝妈妈会觉得小贝是故意不想吃饭。

请你回答满足条件的序列 \(a′\),表示调整之后每个碗的容量,并且减去的容量总和要最小。

不同的碗减去的容量可以不一样,最后每个碗的容量不可以是负数!

如果有多个满足条件的序列 \(a′\) ,则输出 字典序最大 的那一个。

假设序列 \(x\) 和序列 \(y\) 都符合要求,则序列 \(x\) 的字典序比序列 \(y\) 的字典序大,当且仅当存在一个 \(i\) 满足

- \(1≤i≤n+1\)

- \(x_i>y_i\)

- 对于所有的 j(1≤j<i) 均有 \(x_j=y_j\)

输入格式

第 \(1\) 行 \(2\) 个正整数 \(n,k\)。

第 \(2\) 行 \(n+1\) 个正整数表示序列 \(a\)。

输出格式

输出一行 \(n+1\) 个整数,表示调整后的序列 \(a′\)。

样例

Input 1

5 6 3 4 2 7 3 1

Output 1

3 3 2 4 2 1

Input 2

5 6 7 4 3 7 2 8

Output 2

6 0 3 3 2 4

数据范围

前 50% : \(1≤n≤2×10^3\) , \(1≤a_i,k≤10^4\)

后 50% : \(1≤n≤2×10^5\), \(1≤a_i,k≤10^4\)

样例解释

第 \(1\) 个样例中

第 \(2\) 个碗容量减少了 \(1\),第 \(4\) 个碗容量减少了 \(3\),第 \(5\) 个碗容量减少了 \(1\)。

总共减少了 \(5\) 的容量,这是最少的减少容量之和。

思路

此题重点就是输出字典序最大的。

编译结果

compiled successfully

time: 158ms, memory: 1136kb, score: 100, status: Accepted

> test 01: time: 1ms, memory: 1136kb, points: 10, status: Accepted

> test 02: time: 1ms, memory: 1136kb, points: 10, status: Accepted

> test 03: time: 1ms, memory: 1136kb, points: 10, status: Accepted

> test 04: time: 1ms, memory: 1136kb, points: 10, status: Accepted

> test 05: time: 1ms, memory: 1136kb, points: 10, status: Accepted

> test 06: time: 24ms, memory: 1136kb, points: 10, status: Accepted

> test 07: time: 35ms, memory: 1136kb, points: 10, status: Accepted

> test 08: time: 53ms, memory: 1136kb, points: 10, status: Accepted

> test 09: time: 18ms, memory: 1136kb, points: 10, status: Accepted

> test 10: time: 23ms, memory: 1136kb, points: 10, status: Accepted

#include<iostream>

using namespace std;

#define MAXN 200005

int n, a[MAXN], k;

int main() {

cin >> n >> k;

for(int i = 1; i <= n + 1; i ++) cin >> a[i];

for(int i = 1; i <= n; i ++) {

if(a[i] + a[i + 1] > k)

if(a[i] > k) a[i] = k, a[i + 1] = 0;

else a[i + 1] -= a[i] + a[i + 1] - k;

else continue;

}

for(int i = 1; i <= n + 1; i ++) cout << a[i] << " ";

return 0;

}

开营测评 D 题小贝的影分身题解

题目描述

小贝是一名忍者,他所在的仓前村出现了一名叛忍,叛忍藏匿在仓前村的某一个位置,现在组织要求你去追捕这名叛忍。小贝刚学会了影分身,所以他不用亲自出手,只需要派遣分身去执行任务即可。小贝可以在某些位置召唤分身,召唤的分身会赶往叛忍所在的位置实行抓捕。每个分身需要相对应的查克拉能量。此叛忍实力十分强大,所以小贝会召唤尽可能多的能够到达叛忍位置的分身,在满足这一前提下,希望消耗的查克拉能量最少。

整个仓前村可以看作一个 \(n×m\) 的地图,’#‘ 表示障碍物,'.' 表示空地,’O‘ 表示叛忍,'X' 表示小贝可以召唤分身的位置。相邻位置(四连通)之间的距离为 \(1\),每个分身所需要的查克拉能量值为该分身赶路的路程长度。如果有的分身位置无法到达叛忍所在地,则这些位置不必召唤分身。

请你帮小贝计算,需要放置几个分身,并且最少一共需要多少查克拉能量值。

输入格式

第 \(1\) 行 \(2\) 个正整数 \(n 和 m\)。

接下来 \(n\) 行表示仓前村 \(n×m\) 的地图。

输出格式

一行两个整数,分别表示 需要派遣的分身数量 和 最少的一共需要的查克拉能量值。

样例

Input 1

4 3

O#X

X..

.X#

.#X

Output 1

3 8

数据范围

前 50%: \(1≤n,m≤50\)

后 50%: \(1≤n,m≤2000\)

思路

首先很容易看出此题是个搜索, 但他是深搜还是广搜?第一问要求分身数量, 很显然深搜和广搜都可以轻易完成此问题, 而第二问最少能量值就需要求最短路的路径长, 所以需用广搜完成搜索, 并在搜索过程中进行标记每个点到终点的最短路径长。

有了这个思路, 就很容易可以写出广搜代码了。

编译结果

compiled successfully

time: 500ms, memory: 23908kb, score: 100, status: Accepted

> test 01: time: 1ms, memory: 7524kb, points: 10, status: Accepted

> test 02: time: 1ms, memory: 3740kb, points: 10, status: Accepted

> test 03: time: 1ms, memory: 9672kb, points: 10, status: Accepted

> test 04: time: 1ms, memory: 9616kb, points: 10, status: Accepted

> test 05: time: 1ms, memory: 7420kb, points: 10, status: Accepted

> test 06: time: 110ms, memory: 23908kb, points: 10, status: Accepted

> test 07: time: 69ms, memory: 16928kb, points: 10, status: Accepted

> test 08: time: 188ms, memory: 23808kb, points: 10, status: Accepted

> test 09: time: 91ms, memory: 19680kb, points: 10, status: Accepted

> test 10: time: 37ms, memory: 19484kb, points: 10, status: Accepted

#include<iostream>

#include<queue>

using namespace std;

#define MAXN 2005

int n, m, x, y, ans1 = 0, ans2 = 0, num = 0;

int a[MAXN][MAXN];

char mp[MAXN][MAXN];

bool vis[MAXN][MAXN];

int dx[4] = {-1, 0, 1, 0};

int dy[4] = {0, 1, 0, -1};

struct node {

int qx, qy, num;

};

void bfs(int x, int y) {

queue<node> q;

q.push({x, y, 0});

a[x][y] = 0;

vis[x][y] = true;

while(!q.empty()) {

for(int i = 0; i < 4; i ++) {

node p = q.front();

int xx = p.qx + dx[i], yy = p.qy + dy[i];

if(xx > n || xx < 1 || yy > m || yy < 1 || vis[xx][yy] || mp[xx][yy] == '#') continue;

a[xx][yy] = p.num + 1;

if(mp[xx][yy] == 'X') ans1 ++, ans2 += a[xx][yy];

q.push({xx, yy, p.num + 1});

vis[xx][yy] = true;

}

q.pop();

}

}

int main() {

cin >> n >> m;

for(int i = 1; i <= n; i ++)

for(int j = 1; j <= m; j ++) {

cin >> mp[i][j];

if(mp[i][j] == 'O') x = i, y = j;

}

bfs(x, y);

cout << ans1 << " " << ans2;

return 0;

}

初赛内容 : 数据结构

常见的数据结构

-

栈(Stack):栈是一种特殊的线性表,它只能在一个表的一个固定端进行数据结点的插入和删除操作。

-

队列(Queue):队列和栈类似,也是一种特殊的线性表。和栈不同的是,队列只允许在表的一端进行插入操作,而在另一端进行删除操作。

-

数组(Array):数组是一种聚合数据类型,它是将具有相同类型的若干变量有序地组织在一起的集合。

-

链表(Linked List):链表是一种数据元素按照链式存储结构进行存储的数据结构,这种存储结构具有在物理上存在非连续的特点。

-

树(Tree):树是典型的非线性结构,它是包括,\(2\) 个结点的有穷集合 \(K\)。

-

图(Graph):图是另一种非线性数据结构。在图结构中,数据结点一般称为顶点,而边是顶点的有序偶对。

-

堆(Heap):堆是一种特殊的树形数据结构,一般讨论的堆都是二叉堆。

-

散列表(Hash table):散列表源自于散列函数(Hash function),其思想是如果在结构中存在关键字和T相等的记录,那么必定在 \(F(T)\) 的存储位置可以找到该记录,这样就可以不用进行比较操作而直接取得所查记录。

详见第一节 \(STL\) 中的介绍。

前中后缀表达式

-

前缀表达式:所有的符号都是在要运算数字的前面出现

-

中缀表达式:平时用的标准四则运算表达式:\(9 +(3 - 1)* 3 + 10 / 2\)

-

后缀表达式:所有的符号都是在要运算数字的后面出现

-

中缀表达式转化为后缀表达式:\(9\) \(3\) \(1\) \(-\) \(3\) \(*\) \(+\) \(10\) \(2\) \(/\) \(+\)

-

规则:从左到右遍历中缀表达式每个数字和符号,若是数字就输出,即成为后缀表达式的一部分;若是符号,则判断其与栈顶符号的优先级,是右括号或优先级低于栈顶符号(乘除优先加减)则栈顶元素依次出栈并输出,并将当前符号进栈,一直到最终输出后缀表达式为止;

树

树的定义

树是由一个集合以及在该集合上定义的一种关系构成的,集合中的元素称为树的结点,所定义的关系称为父子关系。父子关系在树的结点之间建立了一个层次结构,在这种层次结构中有一个结点具有特殊的地位,这个结点称为该树的根结点。

数据结构中有很多树的结构,其中包括二叉树、二叉搜索树、2-3树、红黑树等等,本文着重介绍二叉树。

树的基本术语

- 节点的度:一个节点含有的子树的个数称为该节点的度

- 叶节点或终端节点:度为0的节点称为叶节点

- 非终端节点或分支节点:度不为0的节点

- 双亲节点或父节点:若一个节点含有子节点,则这个节点称为其子节点的父节点

- 孩子节点或子节点:一个节点含有的子树的根节点称为该节点的子节点

- 兄弟节点:具有相同父节点的节点互称为兄弟节点

- 树的度:一棵树中,最大的节点的度称为树的度

- 节点的层次:从根开始定义起,根为第1层,根的子节点为第2层,以此类推

- 树的高度或深度:树中节点的最大层次

- 堂兄弟节点:双亲在同一层的节点互为堂兄弟

- 节点的祖先:从根到该节点所经分支上的所有节点;

- 子孙:以某节点为根的子树中任一节点都称为该节点的子孙。

- 森林:由 \(m\)(\(m>=0\))棵互不相交的树的集合称为森林

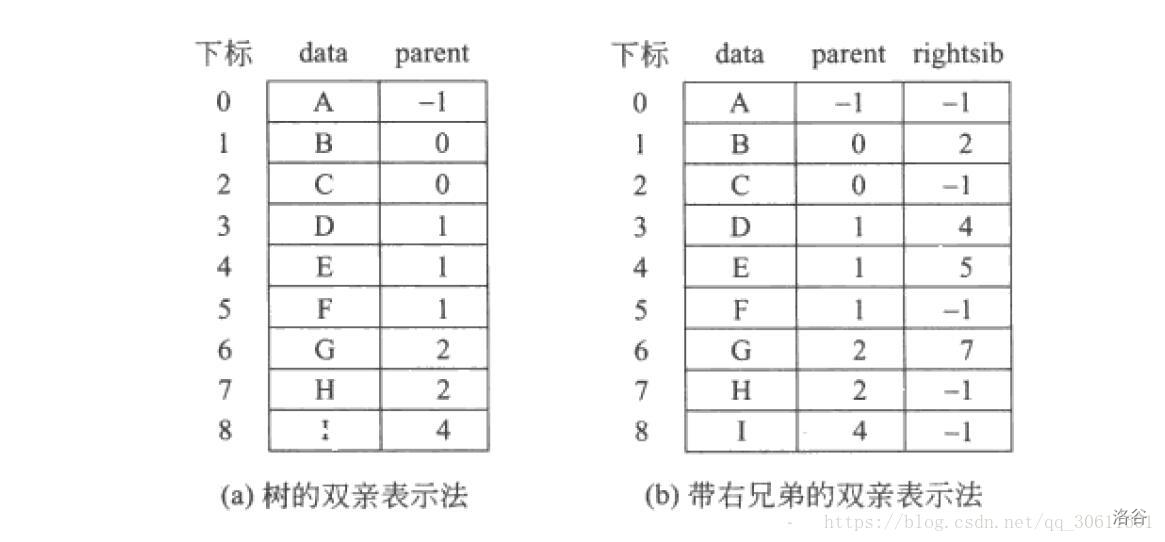

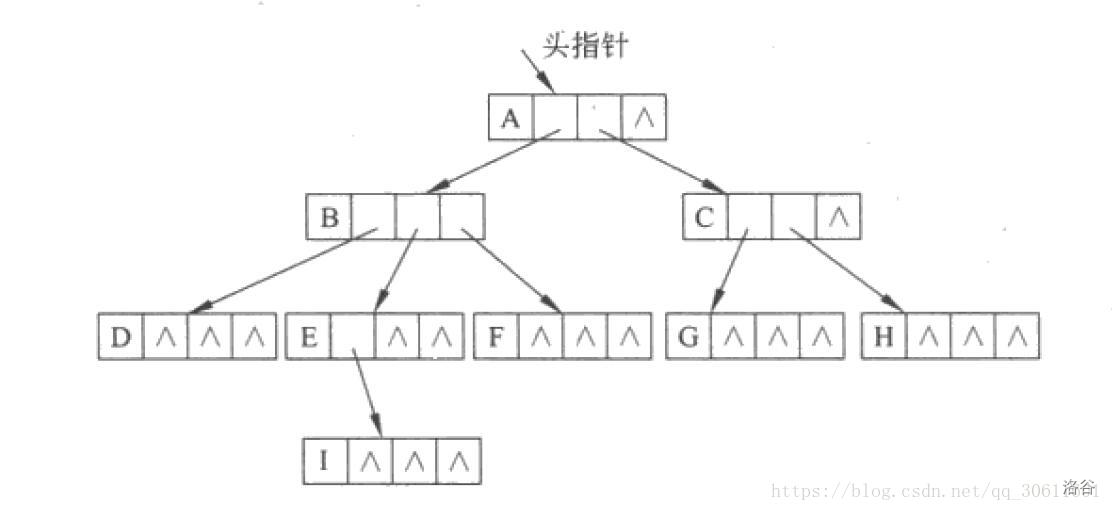

树的存储结构

- 双亲表示法

- 孩子表示法

二叉树

二叉树是数据结构中一种重要的数据结构,也是树表家族最为基础的结构。

二叉树的定义:二叉树的每个结点至多只有二棵子树(不存在度大于2的结点),二叉树的子树有左右之分,次序不能颠倒。

二叉树的性质

二叉树的第 \(i\) 层至多有 \(2 ^ {i − 1}\) 个结点;

深度为 \(k\) 的二叉树至多有 \(2 ^ k − 1\) 个结点;

对任何一棵二叉树 \(T\) ,如果其终端结点数为 \(n_0\) ,度为 \(2\) 的结点数为 \(n_2\) ,则 \(n_0 = n_2 + 1\) 。

二叉树的实现

- 结构

template <class DataType>

struct BiNode

{

DataType data;

BiNode<DataType> * lchild,*rchild;

};

template <class DataType>

class BiTree

{

public:

BiTree(){root = Create(root);}

~BiTree(){Release(root);}

void PreOrder(){PreOrder(root);} //前序遍历

void InOrder(){InOrder(root);} //中序遍历

void PostOrder(){PostOrder(root);} //后序遍历

private:

BiNode<DataType> * root;

BiNode<DataType> * Create(BiNode<DataType> *bt);

void Release(BiNode<DataType> *bt);

void PreOrder(BiNode<DataType> *bt);

void InOrder(BiNode<DataType> *bt);

void PostOrder(BiNode<DataType> *bt);

};

- 建立二叉树

template <class DataType>

BiNode<DataType> *BiTree<DataType>::Create(BiNode<DataType> *bt)

{

DataType ch;

cin>>ch;

if(ch == '#') bt = NULL;

else{

bt = new BiNode<DataType>;

bt->data = ch;

bt->lchild = Create(bt->lchild);

bt->rchild = Create(bt->rchild);

}

return bt;

}

- 释放二叉树

template <class DataType>

void BiTree<DataType>::Release(BiNode<DataType> *bt)

{

if(bt != NULL){

Release(bt->lchild);

Release(bt->rchild);

delete bt;

}

}

- 前序遍历

template <class DataType>

void BiTree<DataType>::PreOrder(BiNode<DataType> *bt)

{

if(bt == NULL) return;

else{

cout<<bt->data;

PreOrder(bt->lchild);

PreOrder(bt->rchild);

}

}

- 中序遍历

template <class DataType>

void BiTree<DataType>::InOrder(BiNode<DataType> *bt)

{

if(bt == NULL) return;

else{

InOrder(bt->lchild);

cout<<bt->data;

InOrder(bt->rchild);

}

}

- 后序遍历

template <class DataType>

void BiTree<DataType>::PostOrder(BiNode<DataType> *bt)

{

if(bt == NULL) return;

else{

PostOrder(bt->lchild);

PostOrder(bt->rchild);

cout<<bt->data;

}

}

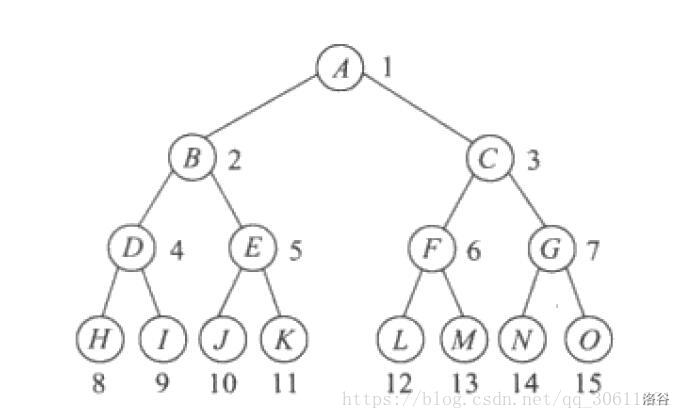

满二叉树

一棵深度为 \(k\) 且有 \(2 ^ k − 1\) 个结点的二叉树称为满二叉树。

满二叉树的性质:

一颗树深度为 \(h\) ,最大层数为 \(k\) ,深度与最大层数相同,\(k = h\)

叶子数为 \(2 ^ h\)

第 \(k\) 层的结点数是:$2 ^ {k − 1}

总结点数是:\(2 ^ k − 1\) ,且总节点数一定是奇数。

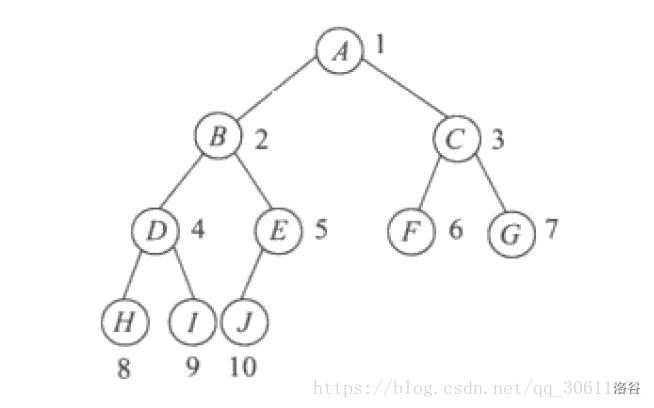

完全二叉树

深度为 \(k\) 的,有 \(n\) 个结点的二叉树,当且仅当其每一个结点都与深度为 \(k\) 的满二叉树中编号从 \(1\) 至 \(n\) 的结点一一对应时,称之为完全二叉树。

注: 完全二叉树是效率很高的数据结构,堆是一种完全二叉树或者近似完全二叉树,所以效率极高,像十分常用的排序算法、\(Dijkstra\) 算法、\(Prim\) 算法等都要用堆才能优化,二叉排序树的效率也要借助平衡性来提高,而平衡性基于完全二叉树。

二叉排序树

二叉查找树定义:又称为是二叉排序树(Binary Sort Tree)或二叉搜索树。

二叉排序树或者是一棵空树,或者是具有下列性质的二叉树:

- 若它的左子树不空,则左子树上所有结点的值均小于它的根结点的值;

- 若它的右子树不空,则右子树上所有结点的值均大于或等于它的根结点的值;

- 它的左、右子树也分别为二叉排序树。

平衡二叉树

平衡二叉树(Balanced Binary Tree)又被称为 \(AVL\) 树。它或者是一棵空树,或者是具有下列性质的二叉树:它的左子树和右子树都是平衡二叉树,且左子树和右子树的深度之差的绝对值不超过 \(1\)。(注:平衡二叉树应该是一棵二叉排序树)

哈夫曼树

定义

给定 \(N\) 个权值作为 \(N\) 个叶子结点,构造一棵二叉树,若该树的带权路径长度达到最小,称这样的二叉树为最优二叉树,也称为哈夫曼树(Huffman Tree)。哈夫曼树是带权路径长度最短的树,权值较大的结点离根较近。

基本术语

哈夫曼树又称最优树

哈夫曼树的构造

假设有 \(n\) 个权值,则构造出的哈夫曼树有 \(n\) 个叶子结点。 \(n\) 个权值分别设为 \(w_1\)、\(w_2\)、…、\(w_n\),则哈夫曼树的构造规则为:

-

将 \(w_1\)、\(w_2\)、…,\(w_n\) 看成是有 \(n\) 棵树的森林(每棵树仅有一个结点);

-

在森林中选出两个根结点的权值最小的树合并,作为一棵新树的左、右子树,且新树的根结点权值为其左、右子树根结点权值之和;

-

从森林中删除选取的两棵树,并将新树加入森林;

-

重复(2)、(3)步,直到森林中只剩一棵树为止,该树即为所求得的哈夫曼树。

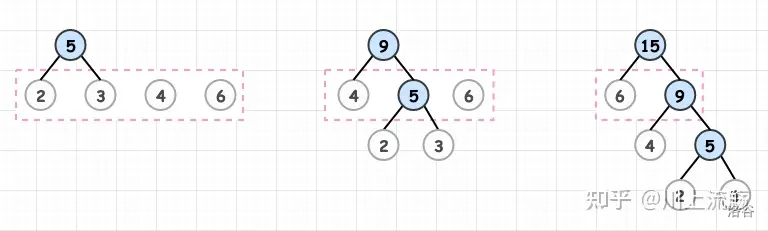

例如:对 2,3,4,6 这四个数进行构造

本文来自博客园,作者:So_noSlack,转载请注明原文链接:https://www.cnblogs.com/So-noSlack/p/17551147.html

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号