【图论】tarjan

注意:这篇文章是超级远古的时候写的,只是应同学要求搬过来,以后不做修改。

On 2024.10.25 本文内容有大量细节错误,作者现在没有时间修,所以如果读起来觉得有问题,请先自行思考一下qwq

什么是强连通分量 \(scc\) ?

算法竞赛是很讲究效率的。

我们知道,对于一般的图,我们可以将每一个节点视为最小单位。

但,某些时候,当一个子图中的任意两个点都可以互相到达后,我们就可以将其看做一个“点”了。

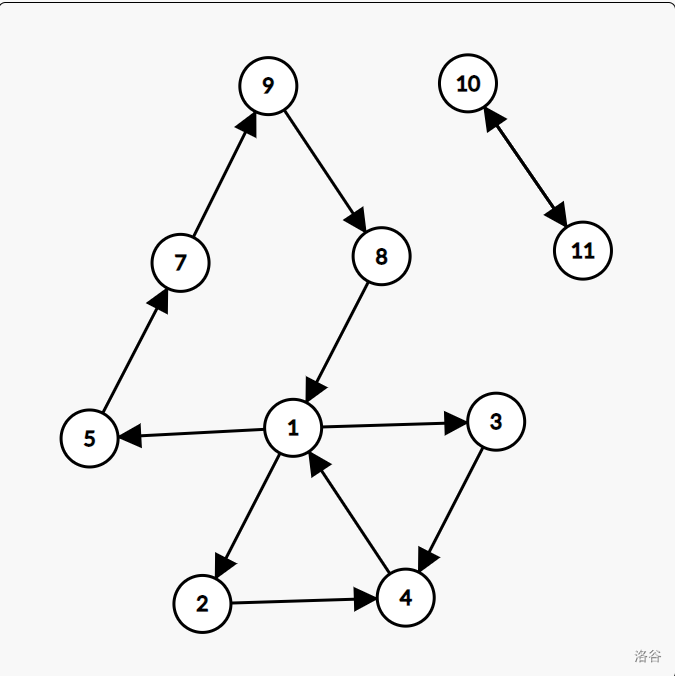

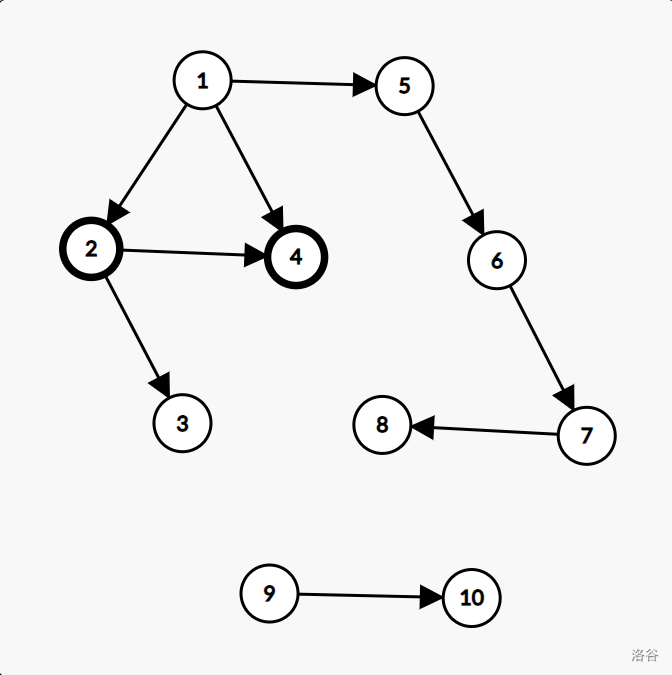

举例:

很明显,此图中的 \(1 \sim 9\) 号点、\(10 \sim 11\) 号点之间都能互相到达,那么有些时候,我们就可以将其压缩成两个点。这样的话,做起题来就更为简便了。

总结一下:强连通分量是满足“任意两节点都能相互到达”这一条件的 最大子图 ,我们一般称之为 \(scc\) 。

前置概念

- 关于节点的基本概念

对于上附图,它的结构非常复杂,于是,我们就可以把它简化。

怎样简化呢?首先,我们忽略图中大部分的边,仅仅保留图的 \(dfs\) 序。

显然,最后原先的图就变成了一个森林。

经过处理后,原先的节点并不一定能保留它原先在图中的位置。为了在森林中更好地处理每个节点的信息,我们选择保留每个节点的 \(dfs\) 序。

我们习惯性地将 \(dfs\) 序称作 时间戳 。它的名称是 \(dfn\) 。\(dfn_i\) 代表第 \(i\) 个节点的时间戳。

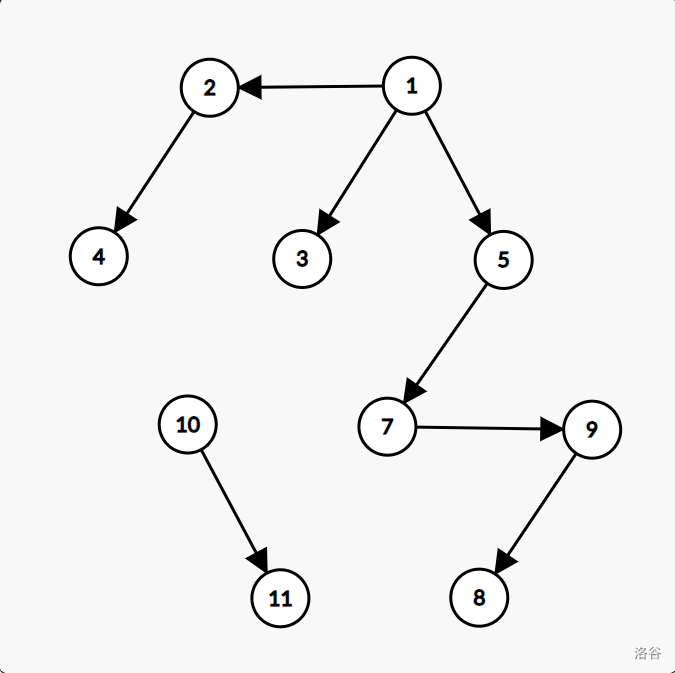

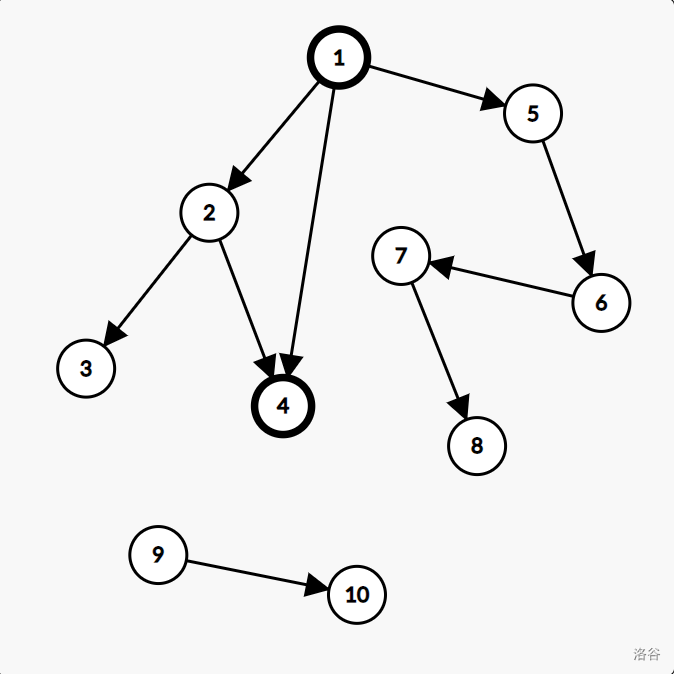

示例:

对于上图,经处理后的图是这样子的:

\(note :\) 图中的编号代表时间戳

现在,我们就能轻松地在图上进行操作了。

我们知道,对于一个点,要是它能到达一个在它之前的点,那它很有可能就在一个强连通分量里。

由此可以看出 \(:\) 一个点能到达的最小时间戳对于强连通分量问题来说非常地重要。我们一般称 一个点能到达的最小时间戳 为 追溯值 ,它的名称是 \(low\) 。\(low_i\) 代表第 \(i\) 个节点的追溯值。

由此,我们就可以了解 \(Tarjan\) 所需的,关于点的基本概念了。

- 关于边的基本概念

我们虽然有了一个简化后的图,但曾经存在的边还是要加的。我们一般把边分为以下四类:

1. 树边

我们一开始建的森林,它里面的边全都是树边。

树边,是最先加入的边

树边的性质:树边是构成整个图的基石

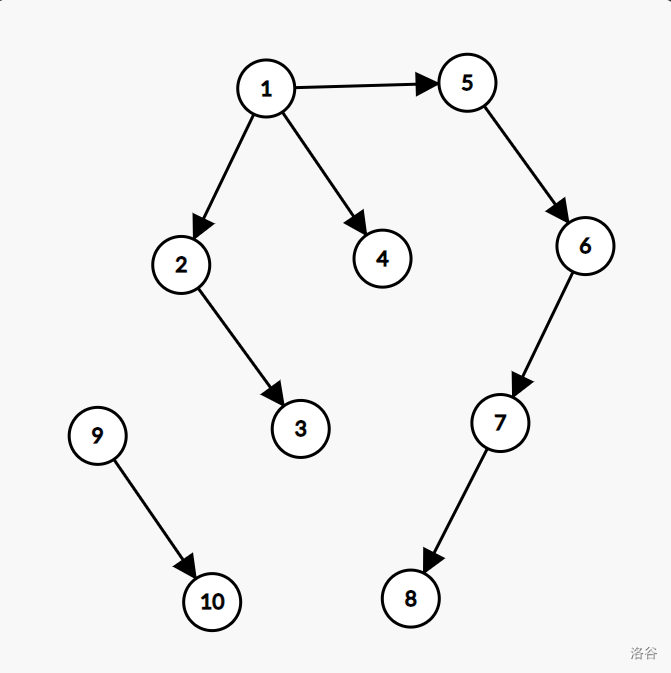

举例:

此图中,加粗的两点 \(1,4\) 之间的边即是树边。

2. 返祖边(回边)

返祖边,即是回到祖先节点的边

返祖边的性质:只要出现返祖边,就一定有强连通

很好理解罢

注意:这个强连通并不一定是强连通分量。

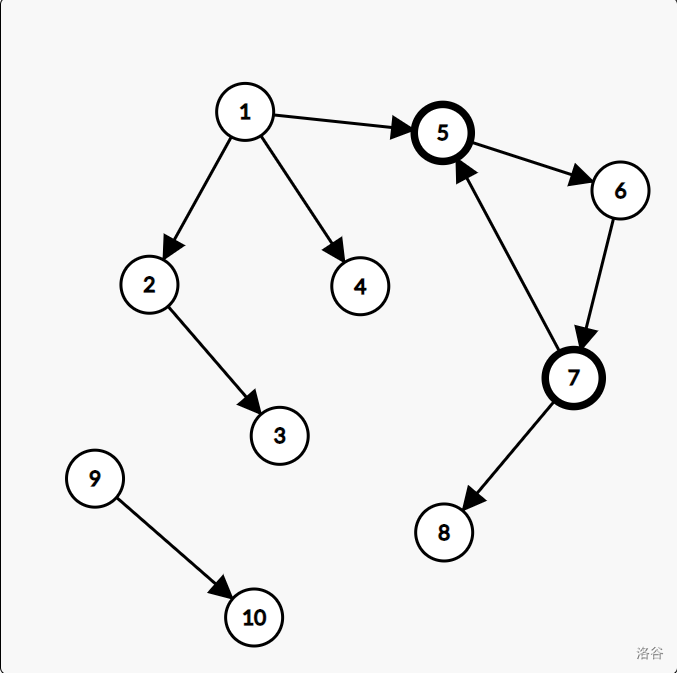

此图中,从 \(7\) 号点连到 \(5\) 号点的边即为一条返祖边。

此时,由于返祖边的出现,\(5,6,7\) 三个点可以被认为组成了一个强连通。

3. 横叉边

横叉边,即是从一颗子树连接到另一颗子树的边。

横叉边的性质:无

注:“无”的意思是,一旦出现了一条横叉边,那它可能意味着强连通,也可能是一条废边。

横叉边举例:

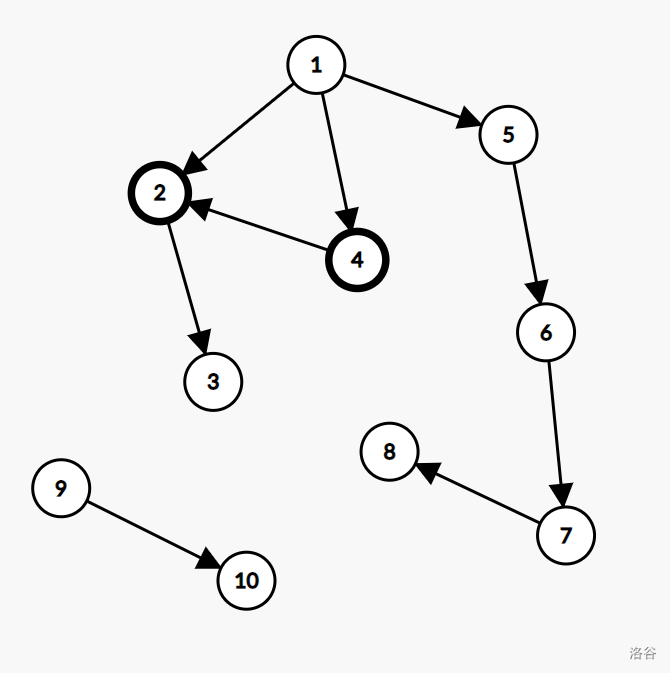

此图中,\(4\) 号点到 \(2\) 号点的边即是一条横叉边

4. 前向边

前向边,即是跨越了儿子节点,连向其余的子孙节点的边

前向边的性质:前向边是废边(

废边这个应该很好理解罢,向本来就能走到的子节点连了一条边,并不能改变这个子节点原本就能被到达,以及目前并没有产生新的强连通分量的事实。

举例:

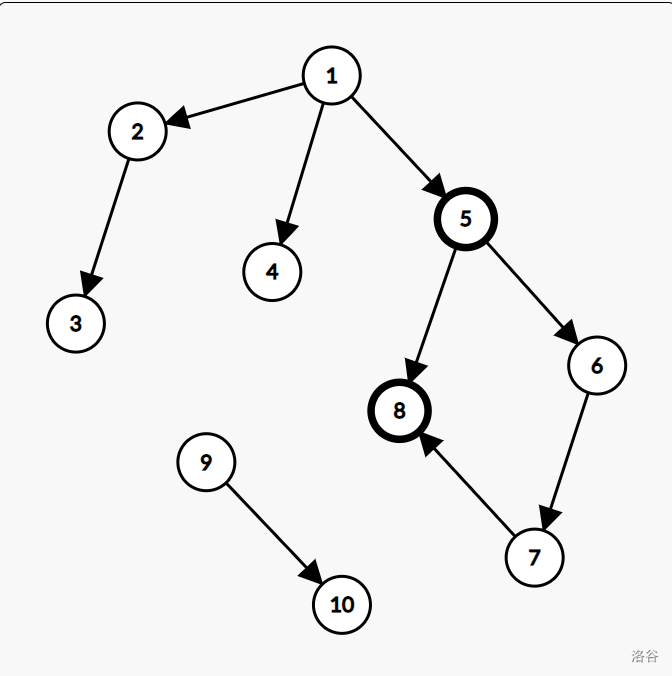

此图中,由 \(5\) 号点连向 \(8\) 号点的边即是一条前向边。

注意:这条前向边必定是在 \(5\) 到 \(6 ,\) \(6\) 到 \(7\) 等等这些边连完之后再连的。这个可以体会一下:要是不这样的话那 \(5\) 到 \(8\) 这条边就变成一条树边了(

给几个关于边容易犯的错误吧:

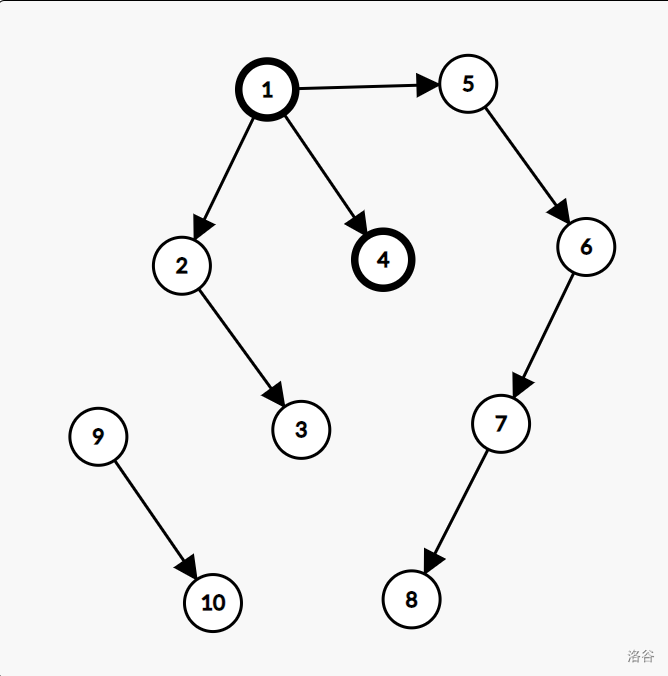

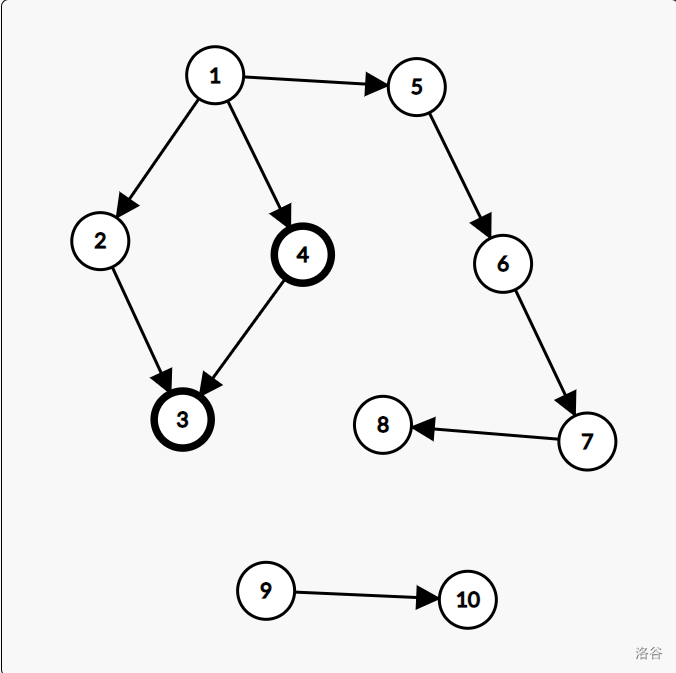

1. 如下图,这种不在同一层上的边是什么边?

注:所描述的边为:从 \(4\) 到 \(3\) 的边。

根据定义,不用多想,是横叉边(

2. 如下图,这种从前一颗子树连到后一颗子树的边是什么边?

注:所描述的边为:从 \(2\) 到 \(4\) 的边。

这种边经常会被误认为是横叉边,其实不然。因为在遍历到 \(2\) 时,肯定会延此边顺序遍历至 \(4\) 。

换句话说,一旦有这条边的话,此图是这样的:

显然,这条边本质上是一条树边,而原本从 \(1\) 到 \(4\) 的边则变成了一条前向边。

搞明白了前置芝士,我们再来康康 \(Tarjan\) 求强连通分量的思路。

\(Tarjan\) 的思想

\(Tarjan\) 算法利用了一个事实:在我们新构造的图中,对于每一个强连通分量 \(scc\) ,它必定对应且仅对应在这个 \(scc\) 中的一个点,使得这个点的 \(dfn\) 值等于 \(low\) 值且这个点的 \(dfn\) 值一定是 \(scc\) 里的所有 \(dfn\) 中最小的一个。

\(Q:\) 为什么有且仅有这样的一个点?

\(A:\) 因为 \(scc\) 中必定存在环。而环中必定存在着这样的一个点。

\(Q:\) 为什么这个点的 \(dfn\) 一定最小?

\(A:\) 因为我们是按照 \(dfs\) 序来遍历这个图的,而一旦这个点的 \(dfn\) 值并不是最小的,就一定意味着它可以通过某条路径返祖,与第一条事实相违背。

那么,\(Tarjan\) 算法是如何利用这个事实的呢?

首先,我们照常地 \(dfs\) 整个图并更新 \(low,dfn\) 等。

其次,一旦发现一个点 \(i\) 使得 \(dfn_i = low_i\) ,就记录一次强连通分量。

利用第二个性质,这个 \(scc\) 里的点的 \(dfn\) 值都必定大于等于 \(dfn_i\) ,于是我们可以用一个栈来记录所有已遍历过的边。每一次都从栈顶开始弹出所有 \(dfn\) 值大于等于 \(dfn_i\) 的点并将其记录。这样,我们就可以不重不漏地寻找出所有的强连通分量了。

\(Tarjan\) 的时间复杂度

显然,在 \(Tarjan\) 过程中每个点都只遍历了常数次,每条边也都只遍历了常数次,所以其复杂度为 \(O(n+m)\) 。

\(Tarjan\) 中经典的优化

通过对边的分析,我们知道类似于前向边这种边是没有用处的,那么我们如何处理掉这些废边呢?

我们可以使用一个数组 \(vis\) 来标记 \(scc\) 是否已经确定。简单来说,\(vis_i\) 表示编号为 \(i\) 的点所在的 \(scc\) 是否已经确定。

一般来说,对于一个点 \(i\) ,\(vis_i = 0\) 代表这个点的 \(scc\) 已确定或这个点还未被遍历到。\(vis_i = 1\) 则代表这个点已经被搜索到,但其 \(scc\) 还未确定。

我们可以在 \(dfs\) 到一个点时给这个点的 \(vis\) 打上标记,在这个点的 \(scc\) 确定时再将它的 \(vis\) 还原。

有了这个数组,我们就好判断多了:对于一条边,只要它的 \(vis\) 值为 \(1\) ,即它的 \(scc\) 还未确定,那么我们就不用搜索它了。因为我们目前所在的这个点的 \(scc\) 也是还未确定的,也就是说,目前的点与这条边的终点是有路径关系的,因此,即使再对终点进行搜索,也只会多走路径。因此,这条边存在的价值就仅限于更新 \(low_u\) ,同时,我们也避免了陷入死循环。

有了如上的分析,我们对 \(Tarjan\) 的写法就清晰多了。

\(Tarjan\) 模板

//#pragma GCC optimize (2)

#include <bits/stdc++.h>

#define int long long

using namespace std;

const int N = 1e4 + 5;

const int M = 5e4 + 5;

int n, m, cnt;

int head[N];

// 从此以下皆为寻找 scc 所需的变量

int vis[N], low[N], dfn[N];

int scc[N]; // scc[i] 代表点 i 所对应的 scc 的编号

int scc_count, pnt; // scc_count 记录 scc 的数量,pnt (point)用来更新节点的 dfn

stack <int> st; // st 为我们所说的栈

// 从此以上皆为寻找 scc 所需的变量

struct node {

int nxt, u, v;

};

node a[M];

void add (int x, int y) {

// 这部分是纯纯的板子,在这里不随题目的变化而变化

a[ ++ cnt].nxt = head[x];

a[cnt].u = x;

a[cnt].v = y;

head[x] = cnt;

}

void tarjan (int u) {

// tarjan 模板,参数 u 为目前搜索到的点

vis[u] = 1, low[u] = dfn[u] = ++ pnt;

st.push (u);

// 初始化,别忘记将 u 放入栈中

for (int i = head[u]; i; i = a[i].nxt) {

// 遍历所有的边

int v = a[i].v;

if (!dfn[v]) {

// 如果一条边的终点没被搜索过,就对它进行搜索,并将 low[u] 赋值为 low[u] 和 low[v] 的最小值,即:u 目前能到达的最小点是“u 曾经能到达的最小点”和“v 能到达的最小点”中最小的点(

tarjan (v);

low[u] = min (low[u], low[v]);

} else if (vis[v]) {

// 如果 vis[v] 为一,则代表该点的 scc 未确定

low[u] = min (low[u], dfn[v]);

// 这里写 dfn[v] 或 low[v] 都行,毕竟只是打个标记,不论如何都不影响后面的操作,毕竟要是 u 并不是我们所要寻找的那种点那这一步肯定能更新掉的

// 但是在求割点等情况下只能写 dfn[v] 呢qwq ,所以以后还是用 dfn[v] 吧

}

}

if (low[u] == dfn[u]) {

// 一旦这个点是要找的,那就求出它所在的 scc 中的所有点

// 下面的代码应该比较好理解罢

++ scc_count;

while (!st.empty () && dfn[st.top ()] >= dfn[u]) {

int k = st.top ();

scc[k] = scc_count;

vis[k] = 0;

// 给自己的小提示:这里 vis 必须写到 while 里面!毕竟按照定义来就是该且只能写到这儿的

st.pop ();

}

}

}

signed main () {

scanf ("%lld%lld", &n, &m);

for (int i = 1; i <= m; i ++ ) {

int u, v;

scanf ("%lld%lld", &u, &v);

add (u, v);

}

for (int i = 1; i <= n; i ++ ) // 要是这个图不连通怎么办?所以我们要对每一个需要 tarjan 的点都进行 tarjan !

if (!dfn[i])

tarjan (i);

for (int i = 1; i <= n; i ++ )

printf ("%lld ", scc[i]);

puts ("");

return 0;

}

样例输入:

10 12

1 2

2 4

4 1

1 3

3 4

1 5

5 6

6 8

8 7

7 1

9 10

10 9

样例输出:

1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

经典例题

洛谷 P2863 [USACO06JAN]The Cow Prom S

题目分析:

裸的求强连通分量。唯一的更改仅仅是需要记录 \(scc\) 里点的个数并进行判断。题目过于简单,因此这里不再给出代码。

洛谷 P3387 【模板】缩点

题目分析:

显然在这个图里的强连通分量之间都可以互相到达,那么我们可以将一个 \(scc\) 缩为一个点。

在得到一张被缩完的图后,我们就可以进行 \(dp\) 了。

首先,现在的图必定是一个有向无环图 \(DAG\) 。那么,我们可以建立数组 \(f\) 以进行 \(dp\) 。\(f_i\) 表示截止到第 \(i\) 个点能走过的最大权值。为了保证图的有序性,我们可以先对其进行拓扑排序 \(topo\) ,再顺序遍历每一个节点。对于每一个节点 \(v\) ,其权值为 \(f_v\) 和 \(tmp_v + f_u\) 的最大值。

最后,在所有的 \(f_i\) 中寻找最大的一个,输出即可。

P3388 【模板】割点(割顶)

\(note:\) 模板题

1. 什么是割点?

在一个无向图中,存在着一种点。设点 \(i\) 为其中的一个,则一旦删去点 \(i\) ,无向图的连通块会增加。我们称这种点为 割点 。

2. 如何求割点?

考虑在一个 \(dfs\) 图中,当我们枚举点 \(u\) 时。一旦 \(u\) 为割点,则意味着点 \(u\) 必定满足对于每一个子节点 \(v\) ,都有 \(low_v \ge dfn_u\) 。用人话来说即 \(v\) 能到达的节点的 \(dfn\) 最小值大于等于 \(u\) ,这说明 \(v\) 无法回到 \(u\) 的祖先节点,那么 \(u\) 就是割点了。

但这里,我们要考虑一种特殊情况:根节点。

为什么我们要特判根节点呢?因为根节点是没有祖先节点的,那么我们上面的分析就不成立了。

那么如何判断根节点是否为割点呢?显然,一旦根节点是割点,那它就必定至少有两个不相交的子树。那么,我们只需要判断它的子树数量就可以了。

由于求割点与求强连通分量不同,所以此时我们并不需要栈存储节点等操作。

接着,就是我们上文提到过的问题:\(tarjan\) 中有一段很迷惑的代码:

low[u] = min (low[u], dfn[v]);

为什么这里要写 \(dfn_v\) ,而非 \(low_v\) 呢?

-

\(low_v\) 为什么不成立?

我们知道,回溯值的定义是一个点能到达的,时间戳最小的点的时间戳。

但这个定义,在求割点的时候就会出现问题:整张图的边都是无向的,所以一旦写成了 \(low_v\) ,所有节点的回溯值就会被更新为根节点的时间戳。

-

\(dfn_v\) 为什么正确?

考虑点 \(v\) 与当前节点 \(u\) 的关系。

如果通过 \(v\) 是 \(u\) 的祖先节点,那不管 \(v\) 是那个点,\(u\) 的回溯值都会被更新,使得其小于 \(u\) 的时间戳。

如果 \(v\) 不是 \(u\) 的祖先,但通过 \(v\) 可以到达 \(u\) 的祖先,那因为此时 \(v\) 已经被遍历过了(\(dfn_v\) 不为 \(0\)),所以先前遍历到 \(v\) 时,一定可以通过某条路径遍历到 \(u\) ,因此 \(u\) 就成为了 \(v\) 的子孙节点,又回到了第一种情况。

如果 \(v\) 既不是 \(u\) 的祖先,也无法通过某条路径连接到 \(u\) 的祖先,那不管写 \(dfn_v\) ,还是写 \(low_v\) ,效果都是一样的,因此 \(dfn_v\) 不影响正确性。

模板:

//#pragma GCC optimize (2)

#include <bits/stdc++.h>

#define int long long

using namespace std;

const int N = 1e5 + 5;

const int M = 5e5 + 5;

int n, m;

int low[N], dfn[N], head[N];

int scc[N];

int cnt, ans, scc_count, pnt;

struct node {

int nxt, u, v;

};

node a[M];

int ans_pnt[N]; // 记录一个点是否为割点。设 ans_pnt[i] = 1 ,则 i 号点为割点

int rt; // rt 标记根节点

void add (int x, int y) {

a[ ++ cnt].nxt = head[x];

a[cnt].u = x;

a[cnt].v = y;

head[x] = cnt;

}

void tarjan (int u) {

low[u] = dfn[u] = ++ pnt;

int son = 0; // son 记录子树个数

for (int i = head[u]; i; i = a[i].nxt) {

int v = a[i].v;

if (!dfn[v]) {

son ++ ; // v 号点没被标记过,则代表目前没有别的到 v 号点的路径,则 v 号点对应着一个新的子树

tarjan (v);

low[u] = min (low[u], low[v]);

if (low[v] >= dfn[u] && u != rt && !ans_pnt[u]) // 若 low[v] >= dfn[u] 且 u 并不是根节点且 u 没被标记过,则进行标记

ans ++ , ans_pnt[u] = 1;

} else {

low[u] = min (low[u], dfn[v]);

}

}

if (son > 1 && u == rt && !ans_pnt[u]) // 特判根节点

ans ++ , ans_pnt[u] = 1;

}

signed main () {

scanf ("%lld%lld", &n, &m);

for (int i = 1; i <= m; i ++ ) {

int u, v;

scanf ("%lld%lld", &u, &v);

add (u, v), add (v, u); // 无向图两次建边

}

for (int i = 1; i <= n; i ++ )

if (!dfn[i])

rt = i, tarjan (i); // 别忘了标记 rt

printf ("%lld\n", ans);

for (int i = 1; i <= n; i ++ )

if (ans_pnt[i]) printf ("%lld ", i);

puts ("");

return 0;

}

洛谷 P1656 炸铁路

\(note:\) 模板题

1. 什么是割边?

类似于割点,即无向图中的一些边。设边 \(i\) 是一条割边,则一旦将割边删除,则无向图的连通块数量增加。

2. 如何求割边?

与割点类似。

考虑到,一旦一个边是割边,则将它删除后,它的终点必定无法返祖,即 \(low_v > dfn_u\) 。

为什么呢?因为一旦 \(low_v \le dfn_u\) ,则意味着从 \(v\) 出发,不通过割边也能走到祖先节点。也就是说即使将这条边删掉,连通块数量仍然不变,与割边定义不符,故证明完毕。

有了割点的铺垫,割边就好写多了。

模板:

//#pragma GCC optimize (2)

#include <bits/stdc++.h>

#define int long long

using namespace std;

const int N = 1e3 + 5;

const int M = 1e4 + 5;

int n, m, pnt, cnt, cnt2;

int dfn[N], low[N], head[N];

int fa[N]; // 在无向图中,标记是否为父亲

struct node {

int u, v;

int nxt;

};

node a[M], Edge[M]; // Edge 存割边

void add (int x, int y) {

a[ ++ cnt].nxt = head[x];

a[cnt].u = x;

a[cnt].v = y;

head[x] = cnt;

}

void addEdge (int x, int y) {

// 这里就不用那么麻烦的加边操作了

Edge[ ++ cnt2].u = min (x, y);

Edge[cnt2].v = max (x, y);

// min / max 是为了保证边的内部顺序

}

void tarjan (int u) {

dfn[u] = low[u] = ++ pnt;

for (int i = head[u]; i; i = a[i].nxt) {

int v = a[i].v;

if (!dfn[v]) {

fa[v] = u; // 标记父亲,因为不能走到父亲

tarjan (v);

low[u] = min (low[u], low[v]);

if (low[v] > dfn[u]) {

// 找到割边了

addEdge (u, v);

}

} else if (v != fa[u]) {

low[u] = min (low[u], dfn[v]);

}

}

}

bool cmp (node x, node y) {

// 排序函数,用来将边排序输出

if (x.u < y.u) return true;

else if (x.u == y.u && x.v < y.v) return true;

else return false;

}

signed main () {

scanf ("%lld%lld", &n, &m);

for (int i = 1; i <= m; i ++ ) {

int u, v;

scanf ("%lld%lld", &u, &v);

add (u, v), add (v, u);

}

for (int i = 1; i <= n; i ++ )

if (!dfn[i])

tarjan (i);

sort (Edge + 1, Edge + cnt2 + 1, cmp);

for (int i = 1; i <= cnt2; i ++ )

printf ("%lld %lld\n", Edge[i].u, Edge[i].v);

return 0;

}

洛谷 P8435 【模板】点双连通分量

\(note:\) 模板题

1. 什么是点双连通分量 \(DCC\) ?

在无向图中,存在着一种子图 \(G\) ,使得对于任意节点 \(i \in G\) ,在将 \(i\) 删除后, \(G\) 仍然连通。我们一般将这样的最大子图成为点双连通分量 \(DCC\) 。

注:单独的一个点,即孤立点,自成一个 \(DCC\) 。

2. 如何求点双?

首先,注意到这样一个引理:两个点双的公共点必定是割点。

为什么呢?因为一旦将公共点删去,两个点双之间必定无法互相到达。进而推出,公共点满足割点的性质,即公共点是割点。

进而推出:一个点双的边界必定是割点。

这又是怎么来的呢?

首先,设边界并非为割点,则对于本应为边界的割点来说,点双里的任意一点,都必定有大于 \(1\) 种方法到达割点,否则,就会出现新的割点了,与前提矛盾。

至于有没有可能出现其中的一条路径是通过非点双里的点到达的呢?由于无向图中只可能存在树边和前向边,易证得:若存在通过祖先到达的情况,则这个祖先也必定属于点双。故推出假设错误。

而假设隔着割点又新加入了节点,则必定有不通过割点到达新点的路径,与假设矛盾。

于是,我们就可以总结出求点双的方法了:

-

\(tarjan\) 遍历所有点。

-

与求强连通分量类似,我们使用一个栈 \(st\) 存储节点。

-

一旦遇到割点,则将栈内所有 \(dfn\) 比割点的 \(dfn\) 大的节点,包括割点,全部记录,并将点双中除割点外的点弹出。

注意:

-

记录的点,就相当于一颗以割点为根的子树。

-

为什么不弹出割点?因为割点还有可能被包含在以它为叶子节点的点双中。

最后,提醒一下:孤立点也是点双,需要特判!

模板:

//#pragma GCC optimize (2)

#include <bits/stdc++.h>

#define int long long

using namespace std;

const int N = 5e5 + 5;

const int M = 4e6 + 5;

int n, m;

int low[N], dfn[N], head[N];

int cnt, pnt, top; // top 记录栈顶

struct node {

int nxt, u, v;

};

node a[M];

int fa[N], st[N];

// fa 存储父亲节点,fa[i] 存储 i 号点的父节点。该数组用来特判孤立点,同时,在遍历的时候还可以用它防止走回父节点的情况发生。

// st 为手写栈,注意:这里因为图有可能是森林,所以我们要多次清空栈,故可以使用此时相对方便的手写栈

int dcc;

vector <int> dcc_pnt[N];

// dcc 记录点双个数,dcc_pnt 存储每个点双里的点

void add (int x, int y) {

a[ ++ cnt].nxt = head[x];

a[cnt].u = x;

a[cnt].v = y;

head[x] = cnt;

}

void tarjan (int u) {

st[ ++ top] = u;

low[u] = dfn[u] = ++ pnt;

int son = 0;

//初始化,son 记录儿子节点的个数用来特判孤立点

for (int i = head[u]; i; i = a[i].nxt) {

int v = a[i].v;

if (!dfn[v]) {

son ++ ;

fa[v] = u, tarjan (v);

low[u] = min (low[u], low[v]);

if (low[v] >= dfn[u]) { // 意味着 u 为割点且找到了新的子树,故添加新的点双

// 注意这里和强连通分量的 tarjan 不一样

dcc ++ ;

dcc_pnt[dcc].push_back (u);

while (top > 0 && dfn[st[top]] >= dfn[v]) dcc_pnt[dcc].push_back (st[top]), top -- ;

}

} else if (v != fa[u]) {

// 不能走回父节点,所以要判断

low[u] = min (low[u], dfn[v]);

}

}

if (fa[u] == 0 && son == 0) dcc_pnt[ ++ dcc].push_back (u);

// 特判孤立点

}

signed main () {

scanf ("%lld%lld", &n, &m);

for (int i = 1; i <= m; i ++ ) {

int u, v;

scanf ("%lld%lld", &u, &v);

if (u != v) add (u, v), add (v, u);

}

for (int i = 1; i <= n; i ++ )

if (!dfn[i]) {

top = 0; // 初始化栈顶

tarjan (i);

}

printf ("%lld\n", dcc);

for (int i = 1; i <= dcc; i ++ ) {

printf ("%lld ", dcc_pnt[i].size ());

for (int j = 0; j < dcc_pnt[i].size (); j ++ ) printf ("%lld ", dcc_pnt[i][j]);

puts ("");

}

return 0;

}

洛谷 P8436 【模板】边双连通分量

\(note:\) 模板题

1. 什么是边双连通分量 \(BCC\) ?

在无向图中,存在着一种子图 \(G'\) ,与点双类似,使得对于任意边 \(j \in G'\) ,在将 \(j\) 删除后,\(G'\) 仍然连通。我们一般将这样的最大子图成为边双联通分量 \(BCC\) 。

2. 如何求边双?

首先,割边必定不属于任何边双,因为将它删除会导致整张图不连通。

其次,注意到边的性质:将割边删除并不会导致边双不连通,或割边变为普通边。

上面的这一条可以理解一下。

通过这两条性质,易得出边双的求法:

将所有割边删除,剩下的连通块就是边双。

为什么呢?首先,将割边删除这一步很好理解,其次,剩下的连通块中必定不含有割边,由此退出剩下的连通块为边双,因为边双,就是一张不含割边的图。

相较于点双,边双就简单多了。

模板:

//#pragma GCC optimize (2)

#include <bits/stdc++.h>

#define int long long

using namespace std;

const int N = 5e5 + 5;

const int M = 4e6 + 5;

int n, m;

int cnt, pnt;

int head[N], dfn[N], low[N], fa[N];

// 与点双中的 fa 相同,这里的 fa 记录父节点。不同的是,这里的 fa 少了判断孤立点的功能,因为孤立点不用考虑

struct node {

int u, v;

int nxt;

};

node a[M];

bool vis1[N], vis2[M];

// vis1 在求连通块的过程中标记走过的点,vis2 标记割边

int bcc;

vector <int> bcc_pnt[N];

// bcc 记录边双个数,bcc_pnt 存储边双里的节点

void add (int x, int y) {

a[cnt].nxt = head[x];

a[cnt].u = x;

a[cnt].v = y;

head[x] = cnt ++ ;

// 注意,无向图中割边要标记两次。我们使用位运算进行标记,故要求边从 0 开始计数

}

void tarjan (int u) {

dfn[u] = low[u] = ++ pnt;

for (int i = head[u]; i != -1; i = a[i].nxt) {

/*

这里注意一下:由于我们是从 0 开始将边赋值,所以遍历时有可能出问题。也就是说,如果我们还是按照上文的方法遍历链式前向星,这条边就退化成了有向边,也就出问题了。

hack input :

4 4

4 1

1 2

2 3

3 4

*/

int v = a[i].v;

if (!dfn[v]) {

fa[v] = u;

tarjan (v);

low[u] = min (low[u], low[v]);

if (low[v] > dfn[u]) vis2[i] = true, vis2[i ^ 1] = true;

// 与点双类似的标记,位运算符 ^ ,即异或,表示不进位加法

} else if (v != fa[u]) {

low[u] = min (low[u], dfn[v]);

}

}

}

void dfs (int u) {

// dfs 求连通块

vis1[u] = true, bcc_pnt[bcc].push_back (u);

for (int i = head[u]; i != -1; i = a[i].nxt) {

if (vis1[a[i].v] || vis2[i]) continue;

dfs (a[i].v);

}

}

signed main () {

scanf ("%lld%lld", &n, &m);

for (int i = 1; i <= n; i ++ ) head[i] = -1;

for (int i = 1; i <= m; i ++ ) {

int u, v;

scanf ("%lld%lld", &u, &v);

add (u, v), add (v, u);

}

for (int i = 1; i <= n; i ++ )

if (!dfn[i])

tarjan (i);

for (int i = 1; i <= n; i ++ )

if (!vis1[i])

bcc ++, dfs (i); // 由于这步是求连通块的数量,所以这里直接累加 bcc 。

printf ("%lld\n", bcc);

for (int i = 1; i <= bcc; i ++ ) {

printf ("%lld ", bcc_pnt[i].size ());

for (int j = 0; j < bcc_pnt[i].size (); j ++ ) printf ("%lld ", bcc_pnt[i][j]);

puts ("");

}

return 0;

}

写在最后:

为什么点双不能用边双的方法求呢?因为在图中删除节点,可能会使一些本不是割点的点变为割点。

举个例子,理解一下吧:

这里面,将割点 \(3,5\) 删除,都会导致新的割点产生

\(tarjan\) 算法是一个很重要也较难理解的算法。为了加深理解,作此文以记之。

特别鸣谢:

@FeS2_qwq 纠正强连通定义。

@diannaojun 指出边双中遍历边的小瑕疵

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号