算法 | 基础 - [数据结构]

在这里插入代码片@

链表

- 链表分 单向链表 和 双向链表

//单向

Class Node<V>{

V value;

Node next;

}

//双向

Class Node<V>{

V value;

Node next;

Node prev;

}

Hash

- 使用上可以理解为集合结构

- 只有 key ,对应 HashSet

- 有 key 和 value,对应 HashMap

- 有无 value 是上面二者唯一的区别,底层结构一致

- Hash 不会组织 key 的顺序

- 对 Hash 进行 CRUD,时间复杂度 \(O(1)\),但常数较大

- Hash 内部不保存对象

- 基础类型存本身(包括包装类型和

String) - 引用类型存引用(8 byte)

- 基础类型存本身(包括包装类型和

有序表

- 使用上可以理解为集合结构

- 只有 key ,对应 TreeSet

- 有 key 和 value,对应 TreeMap

- 有无 value 是上面二者唯一的区别,底层结构一致

- 有序表会组织 key 的顺序

具体可能由 红黑树、AVL、size--balance-tree、跳表 数实现

因为有序所以具有 Hash 不具备的操作,如:小于等于且最近floorKey()、大于等于且最近deilingKey() - 对有序表进行 CRUD,时间复杂度 \(O(\log{n})\),但常数较大

- 有序表内部不保存对象

- 基础类型存本身(包括包装类型和

String) - 引用类型存引用(8 byte)

- 基础类型存本身(包括包装类型和

- 有序表的元素时引用型时,必须指定比较器

二叉树

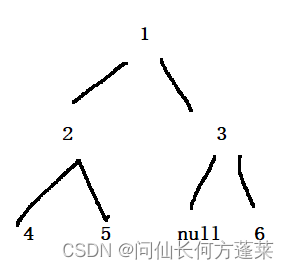

示例如下图

二叉树的子树:是指二叉树中某个节点和它其下所有节点,包括左右孩子的孩子......

搜索二叉树

即所有节点的左树都比右树小

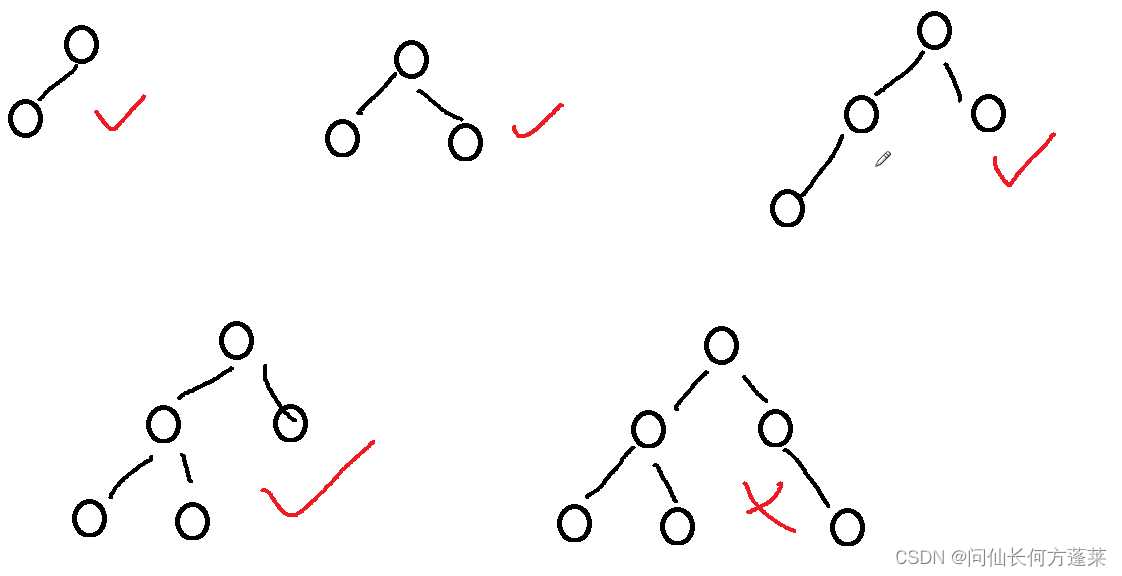

完全二叉树

全满、或最后一层按从左向右顺序渐满大的二叉树

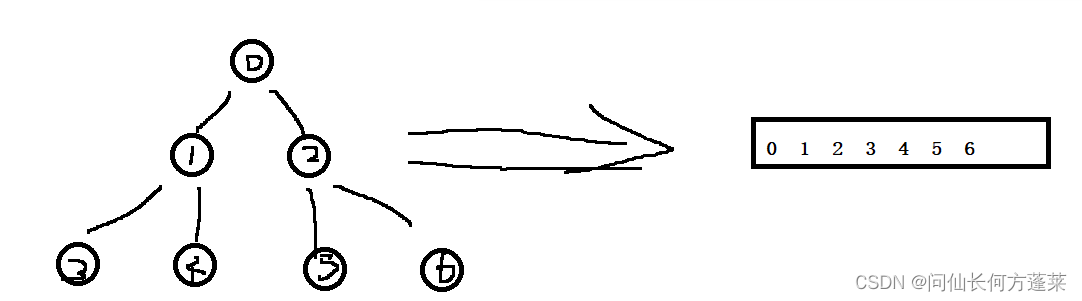

完全二叉树的数组表示

可以把完全二叉树与从 0 开始的数组的对照,如下图,其特性为

- 对某个元素 i 而言,左 child = 2 * i +1

- 对某个元素 i 而言,右 child = 2 * i +2

- 对某个元素 i 而言,父 = (i -1) / 2

平衡二叉树

即所有节点的左树、右树的高度差都 <= 1

因为二叉树的查询和树的深度有直接关系,极端不平衡时,树会退化成链表

堆

堆在数据结构上就是 完全二叉树

堆分为 大顶堆 和 小顶堆

- 大顶堆:若以任意节点的开始,此节点比其下任意节点都大

- 小顶堆:若以任意节点的开始,此节点比其下任意节点都小

堆操作

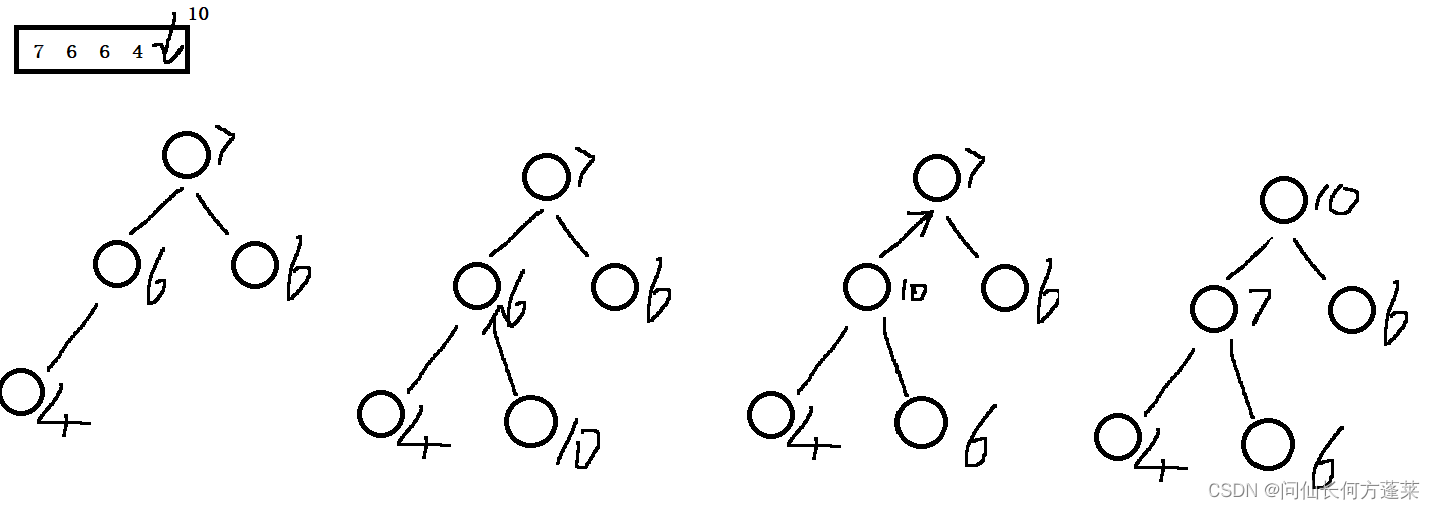

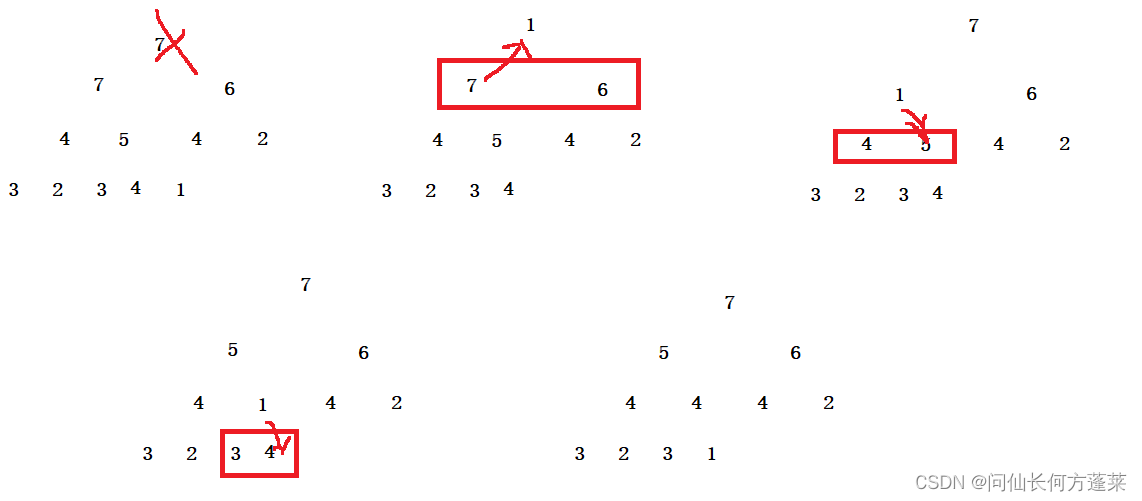

heap insert (以大顶堆为例)

即,向堆中插入元素

- 数据插入堆

- 计算此元素在堆上的父元素

- 与父元素比较,如果大于父,与父交互

- 如果交换,在与当前父比较并交互,重复至不需要交互

复杂度: \(O(\log{n})\),\(O(1)\)

heapify (以大顶堆为例)

删除某个节点后,重构堆

- 将堆最后一个元素复制到被删除元素 e 位置

- heapsize - 1,此时原最后一个位置有值,但已经不属于堆的元素了

- 选出 e 的两个 child 中大的

- 与 e 相比,如果大于 e ,二者交互

- 重复上两步,直到不用交互或超出 heapsize

复杂度: \(O(\log{n})\),\(O(1)\)

heap 修改

修改堆中某元素的值

- 如果是变大,向上 heap insert

- 如果是变小,向下 heapify

数组整理成堆 (以大顶堆为例)

要求数组完全提供,而不是一个元素一个元素出现

从最后的节点开始,依次进行 heapify

复杂度: \(O(n)\),\(O(1)\)

| 层数 | 节点数 | heapify 步骤数 |

|---|---|---|

| 最大层 | n / 2 | 1 |

| 最大层-1 | n / 4 | 2 |

| 最大层-2 | n/8 | 3 |

| 最大层-3 | n/16 | 4 |

\(T(n) = n/2^1 + n/2^2 * 2 + n/2^3 * 3 + n/2^4 * 4 ...\)

\(2T(n) = n/2^1 * 2 + n/2^1 * 2 + n/2^2 * 3 + n/2^3 * 4 ...\)

错项相减

\(T(n) = n/2^1 + n/2^1 + n/2^2 + n/2^3 ... = n\)

堆扩容

堆实际上是数组的结构,数组可能耗尽,需要扩容

复杂度: \(O( \log{n})\)

添加 n 个元素时,触发 \(\log{n}\) 次扩容,每次复制所有元素,\(O(n)\),即 \(O( n* \log{n})\)

但这是添加 n 个元素时,平均到每个元素 \(O( \log{n})\)

优先级队列(PriorityQueue)

默认相当于一个小顶堆,堆顶优先级高

可以通过指定 Comparator 自定义排序规则,比如实现大顶堆

桶

即指容器,具体什么容器按需求,算法中统称为桶

对于依赖统计的排序,通常会通过拆解元素不同位上的字母进行处理

这是因为虽然元素的值千变万化,但某一位上的字母只有有限的几个,比如纯数字只有 [0-9]

可以用它的权开辟不同数量的桶进行统计,有效减少占用的空间

可以参考 基数排序

使用桶时,通常 空间复杂度为 \(O(n)\),因为有几个元素,所有的桶里加起来就有几个元素

词频表

常用于拆分单词,并统计某一位上各个字面出现的数量

词频表相当于对 桶 的变形,桶 里装的是 某一位=某值的所有元素,词频表里装的是 一位=某值的元素的个数

通常出现在基于统计的排序中,可以参考 基数排序

使用词频表时,通常 空间复杂度为 \(O(\log{n})\),因为每次只考虑某一位上可能出现的值

示例,比如 [11,14,23,24,36,67],对应

- 个位词频表为 [0,1,0,1,2,0,1,1,0,0]

- 十位词频表为 [0,2,2,1,0,0,1,0,0,0]

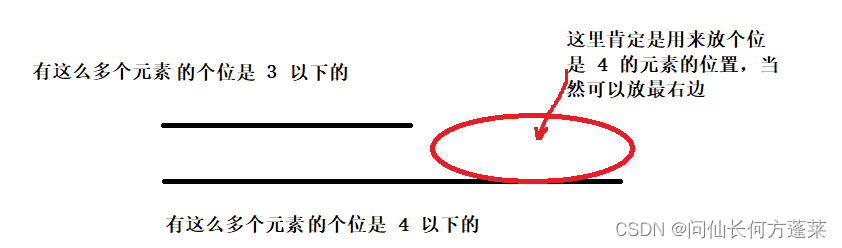

词序表

在 词频表 的基础上,使 t[i] = t[i] + t[i-1] 即可得到词序表

词序表表示,某一位 <= 某值的元素 的个数,即:某一位 = 某值的元素 时,应该将它放到第几个位置上

通常出现在基于统计的排序中,可以参考 基数排序

使用词序表时,通常 空间复杂度为 \(O(\log{n})\),因为每次只考虑某一位上可能出现的值

示例,若词频表 a 为 [0,1,0,1,2,0,1,1,0,0] ,词序表 b 为 [0,1,1,2,4,4,5,6,6,6]

假设上面的词序表是个位的,以 b[4] = 4 为例,说明原数组中个位 <= 4 的元素有 4 个

则,如果遇到一个个位是 4 的元素,就可以将它放到 == 第 4 个位置== 上

那么就将它放到 == 第 4 个位置== 上,即索引是 [3] 的位置,然后 b[4] - -

这是因为 4 区的这个位置被占用了,下一个个位是 4 的数虽然还得放到上图的区域,但位置就需要往左放一格

图

图是每个节点 可能具有多个前驱节点、也可能具有多个后继节点 的数据结构

图常用于描述具有 多对多 关系的节点集合

常用概念

组成

- 顶点(vertex),即节点

- 边(edge),即两个顶点之间的连线

- 路径

即从一个顶点出发去另一个节点途径顶点和边的顺序

顶点的入度 & 出度

无向图中,任意节点的入度与出度相等

- 入度:有几个顶点指向此顶点

- 出度:顶点指向几个顶点

图的分类

- 无向图

顶点之间的边没有规定方向 - 有向图

顶点之间的边规定了方向 - 带权图

也叫 网,边具有权值的图

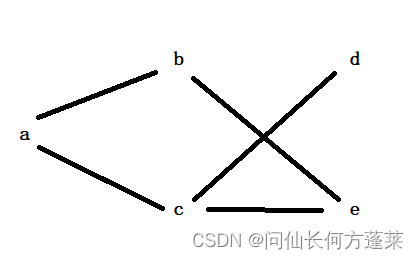

图的表示

以下图为例

邻接表法

- 从顶点的角度进行表达

- 依次表达 每个顶点与它的直接邻居

直接邻居:某顶点通过一条边连接到的另一个顶点 - 可以表达带权图,如 a:b(1),c(4)

a:b,c

b:a,e

c:a,d,e

d:c

e:b,c

邻接表法

- 从边的角度进行表达

- 建立图中所有节点的矩阵

- 统计点与点之间有无边、或距离

统计权重时,无边按 ∞ 统计 - 适合表达有向图、带权图

| a | b | c | d | e | |

|---|---|---|---|---|---|

| a | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

| b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| c | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| d | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

| e | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

二维数组法

- 从边的角度进行表达

- 相当于一个

int[][3]的二维数组 - 每个小数组形如

[3,4,5]:有一条边,长3,连接4、5 两个顶点

图的通用代码描述

// 整张图

class Graph{

HashMap<Integer,Node> nodes;

HashSet<Edge> edges;

}

// 顶点

class Node{

int value;

int in; // 入度

int out; // 出度

ArrayList<Node> nexts; // 直接邻居,只计算发散出去的点

ArrayList<Edge> edges; // 直接发散出去的边

}

// 边,下面表示为有向边

// 无向边需要下面 2 个 Edge 共同表示

class Edge{

int weight; // 权值

Node from;

Node to;

}

最小生成树

带权图 也被称作 网

包含网中所有节点,且权值和最小的树就是 最小生成树

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号