《高速数字设计》已经交稿

Hello,大家好,本人已经与机械工业出版社签订《高速数字设计》(基础篇)出版合同,并已于日前交稿,出版社已经决定将此书以全彩方式出版,对本书有兴趣的粉丝记得要把米准备好呀,新书马上又要杀过来了~~

以下为作者序--------------------->>>>>>>>>>>>>>>>>

本书有少部分章节内容最初发布于个人微信公众号“电子制作站”(dzzzzcn),并得到广大电子技术爱好者及行业工程师的一致好评,甚至在网络上被大量转载。考虑到读者对信号完整性理论与高速数字设计知识的强烈诉求,决定将相关文章整合成图书出版,书中每个章节都有一个鲜明的主题。本书将已发布章节收录的同时,也进行了细节更正及内容扩充。当然,更多的章节是最新撰写的,它们对读者系统深刻地学习与理解高速数字设计有着非常实用的价值。

在科技蓬勃发展的今天,借助数字信号承担数据传输的应用已经越来越广泛,而无论具体数据传输方式为并行还是串行,相应的时钟频率与传输速率都是节节攀升。高速并行传输的典型应用是双数据率同步动态随机访问存储器(Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory, DDR SDRAM),其从第1代更新到第5代过程中,初始时钟频率由最初的200MHz提升到了4800MHz。高速串行传输的典型(也是用户最熟悉的)应用则是通用串行总线(Universal Serial Bus, USB),其从USB 1.0更新到USB4过程中,传输速率由最初的1.5Mbps提升到了40Gbps。当然,还有其他更多高速应用,包括但不限于高清多媒体接口(High Definition Multimedia Interface,HDMI)、串行高级技术连接(Serial Advanced Technology Attachment, SATA)、移动产业处理器接口(Mobile Industry Processor Interface,MIPI)、千兆以太网(Gigabit Ethernet, GbE)、外围部件互联扩展(Peripheral Component Interconnect Express, PCIe)等等。

当高速数字系统相关产品越来越普及时,人们很容易感受到其为生活与工作带来的诸多方便。例如,U盘存取数据所需时间更短了,播放影像的画质更高了,电脑运行更流畅了。但是另一方面,工程师在设计相应系统时却需要面对越来越多的挑战,因为“原本在低速系统中可以忽略的问题”会在高速应用中逐渐凸显出来,新的技术概念、难点、异常及相应的解决方案也层出不穷,继而发展出了“专门探讨高速数据传输相关话题”的信号完整性理论,这虽然能够为工程师设计高速数字系统提供较大的指导意义,但从学习的角度来看,市面上大多数图书几乎都将“信号完整性”或“高速数字设计”当作一门单独的话题来探讨,忽略了其与“低速数字逻辑基础”之间的内在关联,继而为“工程师轻松掌握信号完整性理论与高速数字设计”带来很大的障碍。

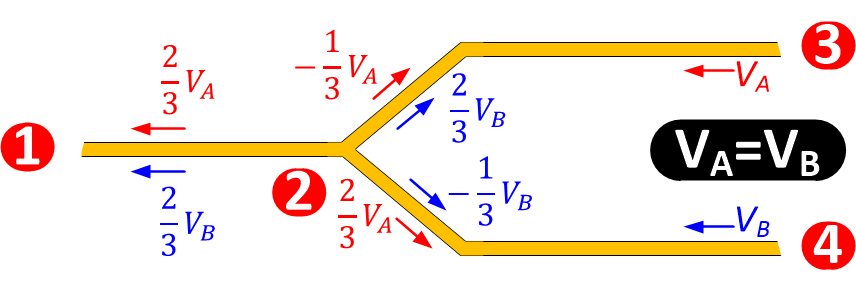

本书(基础篇)通过深入挖掘“数字逻辑基础”与“高速数字系统”之间的关键枢纽实现两个主题之间的平稳过渡,不仅能够最大限度降低读者的学习门槛,对透彻理解“与信号完整性理论相关的”一些重要概念也有着非凡的意义,因为“高速系统”是在“低速系统”的基础上发展而来,这也就意味着,我们总可以通过“数字逻辑基础知识”分析与理解“高速数字系统”,这同样也是一种透彻阐述“高速数字设计”的较好方式。从整体叙述思路来看,本书通过“信号从发送方传播到接收方涉及的路径”依序将所有信号完整性理论相关话题(包括但不限于电源分布网络、信号反射、网络串扰、差分传输、传输线衰减等)串联起来,使读者能够条理清晰地学习与理解高速数字设计相关内容。

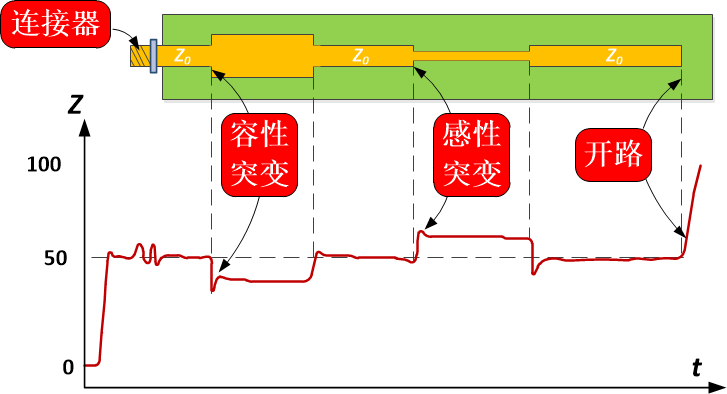

值得一提的是,本书更注重阐述“理解与解决信号完整性相关问题的方法”(本书“核心”),这对于透彻理解“其他同类图书中重点关注的经验、法则或应用数据”有着很大的实用价值,因为一旦掌握了“核心”,你将有能力以俯视的姿态看待它们。当然,本书关注“核心”并不代表不注重实践,恰恰相反,本书在实践中找到大量案例辅助叙述“核心”,以便从多个层面加强其思想纵深。例如,在讨论信号反射时,我们需要深入探讨印刷电路板(Printed Circuit Board, PCB)叠层压合方案、高速多层PCB中信号层与平面层的配置、高密度互连(High Density Interconnection, HDI)PCB中涉及的背钻(back drilling)、微孔(microvia)等等话题,它们对于“进一步深刻理解与应用信号完整性理论与高速数字设计”也是至关重要的。

为了更直观形象地阐述信号完整性理论,本书深度融合丰富的先进设计系统(Advanced Design System, ADS)软件平台仿真案例,最大限度削弱了手工计算的同时,也非常有助于读者高效理解高速数字系统的性能瓶颈及相应的优化方案。当然,“从未接触过ADS软件平台的读者”也完全不必担心,本书将仿真案例由简至繁地安排,并且将它们合理且系统地融入到全书,阅读起来将会非常轻松。还在犹豫什么呢?让我们一起跟随数字信号领略高速数字系统的无限风采吧!由于本人水平有限,疏漏之处在所难免,恳请读者批评与指正。

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号