1.目标

- 对数据可视化的工作流程和工作内容有整体了解,着重把握四个关键步骤.(阅读居士《数据可视化过程》)

- 熟悉可视化视觉映射的基本原理和三要素.(参考《数据可视化的基本原理与方法》p66)(阅读居士《数据可视化的基本流程》)

2.数据可视化过程(业务和设计)

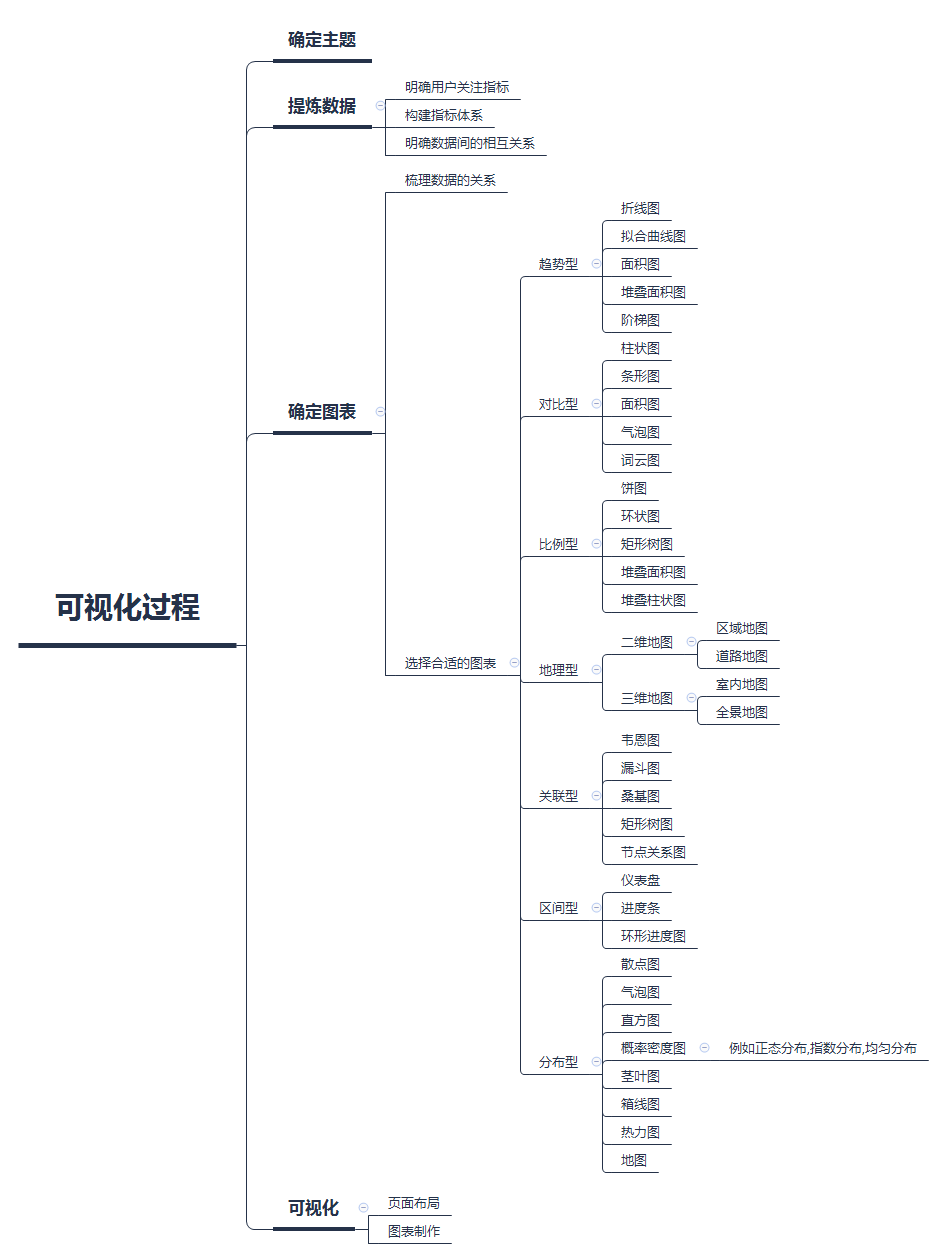

2.1 可视化过程

制表步骤:

1.确定数据可视化主题;

2.提炼可视化主题的数据;

3.根据数据关系确定图表;

4.进行可视化布局和设计.

2.2 确定数据主题

这一步要具体情况具体分析.

如:

业务运营的具体场景,碰到的一些问题;

公司的某个战略意图.

上述的就可以确定一个数据可视化的主题.(从这里看不同的驾驶舱的主题就是从宏观角度把握整体方向)

结合文中所述与自身行业发展状况,绘制表格如下:

| 行业 | 内容 | 主题 |

|---|---|---|

| 银行 | 不同城市的储蓄率和储蓄金额 | 储蓄状况分析 |

| 电商平台 | 双十一的实时交易情况的大屏直播 | 可视化大屏 |

| 物流公司 | 包裹流向,承运量和运输时效 | 包裹流向追踪分析 |

| 政府机构或投资人 | 公司的经营现状 | 经营状况分析 |

| 预付卡 | 不同渠道的售卡情况和每张卡的销售情况 | 异常预付卡分析和渠道分析 |

| 油站调查 | 不同地区的油站表现状况 | 油站经营状况分析 |

2.3 提炼数据

分为三个步骤:

- 确定数据指标

确定好想要解决的问题,同一项业务也可能有不同的角度,衡量指标就可能不尽相同. 先思考好需要解决的所有问题,然后尽可能找出所有衡量指标,这也是日后搭建起来的数据指标体系.当然,做到这步首先要对业务非常熟练.

例如,快递的寄件业务,有人要了解寄件量,有人要了解不同快递公司的运输时效,有人要了解寄件用户的下单渠道,有人要了解寄件收入. 那么,确认哪些问题是要解决的,之后找出衡量的指标是不可或缺的. 确保不会因思维视角和组织方式的不同而得到截然相反的数据分析结果.

- 明确数据间的相互关系

基于不同的分析目的,关注的数据的相互关系截然不同,这也就是数据指标的维度选择(指标选择).

例如上面那些问题,找出其关联,抽丝剥茧,进行指标选择.(进行数据清洗和特征工程之后的新生成的一些指标也涵盖在内)

数据相互关系如下:

| 类型 | 说明 |

|---|---|

| 趋势型 | 研究某一变量随另一变量的变化趋势,例如时间序列数据的可视化 |

| 对比型 | 对比两组或两组以上的数据,一般用于分类数据的对比(常用直方图,子弹图等) |

| 比例型 | 数据总体和各个构成部分之间的比例关系(如饼图和水滴图) |

| 分布型 | 展示一组数据的分布情况,如描述性统计中的集中趋势,离散程度,偏态和峰度等 |

| 区间型 | 显示同一维度上值的不同分区差异,常用来表示进度情况(或许可用温度计图) |

| 关联型 | 用于直观表示不同数据之间的相互关系,如包含关系,层级关系,分流关系,联结关系等 |

| 地理型 | 通过数据在地图上的地理位置,来展示数据在不同地理区域上的分布情况,根据空间维度不同,通常分为二维地图和三维地图。(tableau,excel,python的pyecharts等均可生成) |

- 确定用户关注的重点指标

看到这里我想到了北极星指标(北极星指标是产品成功的关键指标。产品通过解决特定用户在特定场景下的特定需求而创造营收,北极星指标正是描述了解决需求与企业营收之间的重要联系。)

但有时候,找到北极星指标是困难的,如果暂没找到的话(或者北极星指标不适用于可视化报告展示对象的时候),就先对指标的重要性进行排序,找出用户关注的重点指标. 要知道,屏幕大小和用户浏览时间的受限,使得我们必须让用户在短时间内获得足够重要的信息.

可视化设计的两个问题:

- 若整个版面只能展示一个最重要的信息,那会是什么?

- 你希望展现出来的这些信息的理由是什么?

通过上述问题的回答,可以将我们的注意力集中到用户最关注的指标维度上.

2.4 确定图表

如下是图表展示的一些情况:

2.5 可视化设计

-

页面布局

(1)聚焦---布局合理,展示重要数据信息

(2)平衡---保证美感,合理利用可视化设计空间

(3)简洁---突出重点,集中用户注意力 -

图标制作

(1)数据层面---存在的一些极端值或者过多分类项可考虑合并,方便展示.(例如柱形图柱条的高度,气泡图气泡大小,饼图的分类项过多)

(2)非数据层面---设计方面,影响呈现效果的话,多读一些关于设计的书吧...弱化影响展示的元素.

2.6 其他

作者的建议:

作为数据可视化的设计者,你应该在可视化设计之前,全面了解此次数据的分布情况、量级,通常几行sql就可以搞定,这样在进行可视化设计的时候,可以少踩很多坑。

3.数据的可视化过程(技术角度)

3.1 可视化过程

完整流程:

数据采集(自有数据或者购买或者爬虫)

数据处理和变换(数据清洗和特征工程)

可视化映射

用户交互

用户感知

并不仅是单纯的固定流程,而是任意两个模块都存在联系.

3.2 数据采集

- 内部数据采集

若分析用户的行为数据,app的使用情况,需要一部分行为日志数据. 此时需要埋点. 当然,现在也逐渐产生了无埋点的分析方案,暂且不表.

- 外部数据采集

爬虫或购买数据.

当然,也可以通过调查和实验采集数据.

3.3 数据处理和变换

由于数据遭受污染,我们需要处理数据.

常见数据质量问题:

- 数据收集错误.

- 数据离群点.(可用于异常分析)这个划分要因人而异,如果做分控和异常分析的话这些才是更加宝贵的数据.

- 属性值缺失,存在遗漏.

- 数据不一致,收集到的数据明显不合理.(可以通过输入的源头加以限制)

- 重复值.

常用数据处理方法:(下面只是一些,聚类分类,预测回归等都是的)

- 降维

- 数据聚类和切分

- 抽样等

3.4 可视化映射(最核心)

可视化元素=可视化空间+标记+视觉通道

所谓的可视化映射,也就是将数据信息转化为图表信息(可视化信息)的过程.

可视化空间,一般指2D或3D,比如3D地图.

标记,一般指点线面体,散点图是点,折线图是线,矩形树图是面,三维柱图是体.

视觉通道,包括标记位置,大小,形状,颜色等.

3.5 人机交互

常见交互方式:

- 滚动和缩放(看细节).

- 颜色映射的空值.(调节为自己偏好的样式)

- 数据映射方式的控制.(有利于多角度探索数据)

- 数据细节层次控制.

3.6 用户感知

这里还需要多加学习,考虑设计和心理等知识,以表达出用户最想看到的一面.

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号