3、分类问题指标综述

主要涉及的知识点:

- 混淆矩阵、Precision(精准率)、Recall(召回率)、Accuracy(准确率)、F1-score (包括二分类和多分类问题)

- ROC、AUC

【一】

众所周知,机器学习分类模型常用评价指标有Accuracy, Precision, Recall和F1-score,而回归模型最常用指标有MAE和RMSE。但是我们真正了解这些评价指标的意义吗?

在具体场景(如不均衡多分类)中到底应该以哪种指标为主要参考呢?多分类模型和二分类模型的评价指标有啥区别?多分类问题中,为什么Accuracy = micro precision = micro recall = micro F1-score? 什么时候用macro, weighted, micro precision/ recall/ F1-score?

今天要讲的主要分为以下两点:

- 二分类模型的常见指标快速回顾

- 多分类模型的常见指标详细解析

在探讨这些问题前,让我们先回顾一下最常见的指标Accuracy到底有哪些不足。Accuracy是分类问题中最常用的指标,它计算了分类正确的预测数与总预测数的比值。但是,对于不平衡数据集而言,Accuracy并不是一个好指标。为啥?

假设我们有100张图片,其中91张图片是「狗」,5张是「猫」,4张是「猪」,我们希望训练一个三分类器,能正确识别图片里动物的类别。其中,狗这个类别就是大多数类 (majority class)。当大多数类中样本(狗)的数量远超过其他类别(猫、猪)时,如果采用Accuracy来评估分类器的好坏,那么即便模型性能很差 (如无论输入什么图片,都预测为「狗」),也可以得到较高的Accuracy Score(如91%)。此时,虽然Accuracy Score很高,但是意义不大。当数据异常不平衡时,Accuracy评估方法的缺陷尤为显著。

因此,我们需要引入Precision (精准度),Recall (召回率)和F1-score评估指标。考虑到二分类和多分类模型中,评估指标的计算方法略有不同,我们将其分开讨论。

二分类模型的常见指标快速回顾

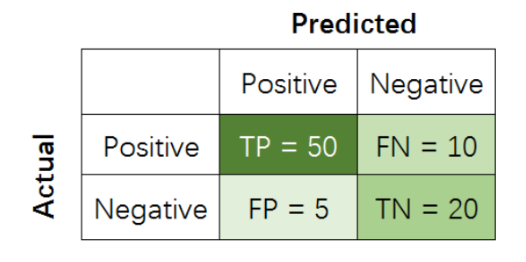

在二分类问题中,假设该样本一共有两种类别:Positive和Negative。当分类器预测结束,我们可以绘制出混淆矩阵(confusion matrix)。其中分类结果分为如下几种:

True Positive (TP): 把正样本成功预测为正。

True Negative (TN):把负样本成功预测为负。

False Positive (FP):把负样本错误地预测为正。

False Negative (FN):把正样本错误的预测为负。

在二分类模型中,Accuracy,Precision,Recall和F1 score的定义如下:

其中,Precision着重评估在预测为Positive的所有数据中,真实Positve的数据到底占多少?Recall着重评估:在所有的Positive数据中,到底有多少数据被成功预测为Positive?

举个例子,一个医院新开发了一套癌症AI诊断系统,想评估其性能好坏。我们把病人得了癌症定义为Positive,没得癌症定义为Negative。那么, 到底该用什么指标进行评估呢?

如用Precision对系统进行评估,那么其回答的问题就是:

在诊断为癌症的一堆人中,到底有多少人真得了癌症?

如用Recall对系统进行评估,那么其回答的问题就是:

在一堆得了癌症的病人中,到底有多少人能被成功检测出癌症?

如用Accuracy对系统进行评估,那么其回答的问题就是:

在一堆癌症病人和正常人中,有多少人被系统给出了正确诊断结果(患癌或没患癌)?

OK,那啥时候应该更注重Recall而不是Precision呢?

当False Negative (FN)的成本代价很高 (后果很严重),希望尽量避免产生FN时,应该着重考虑提高Recall指标。

那啥时候应该更注重Precision而不是Recall呢?

当False Positive (FP)的成本代价很高 (后果很严重)时,即期望尽量避免产生FP时,应该着重考虑提高Precision指标。

以垃圾邮件屏蔽系统为例,垃圾邮件为Positive,正常邮件为Negative,False Positive是把正常邮件识别为垃圾邮件,这种情况是最应该避免的(你能容忍一封重要工作邮件直接进了垃圾箱,被不知不觉删除吗?)。我们宁可把垃圾邮件标记为正常邮件 (FN),也不能让正常邮件直接进垃圾箱 (FP)。在这里,垃圾邮件屏蔽系统的目标是:尽可能提高Precision值,哪怕牺牲一部分recall。

而F1-score是Precision和Recall两者的综合。

举个更有意思的例子(我拍脑袋想出来的,绝对原创哈),假设检察机关想将罪犯捉拿归案,需要对所有人群进行分析,以判断某人犯了罪(Positive),还是没犯罪(Negative)。显然,检察机关希望不漏掉一个罪人(提高recall),也不错怪一个好人(提高precision),所以就需要同时权衡recall和precision两个指标。

尤其在上个世纪,中国司法体制会更偏向Recall,即「天网恢恢,疏而不漏,任何罪犯都插翅难飞」。而西方司法系统会更偏向Precision,即「绝不冤枉一个好人,但是难免有罪犯成为漏网之鱼,逍遥法外」。到底是哪种更好呢?显然,极端并不可取。Precision和Recall都应该越高越好,也就是F1应该越高越好。

呼,二分类问题的常见指标和试用场景终于讲完了。咦,说好的快速回顾呢?

多分类模型的常见指标解析

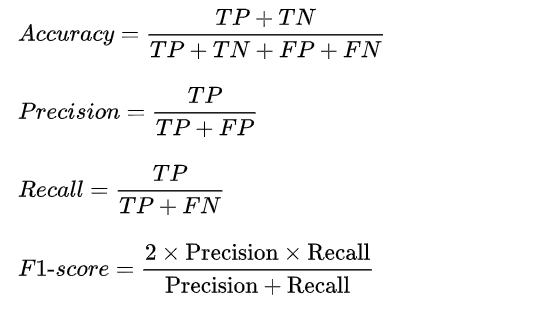

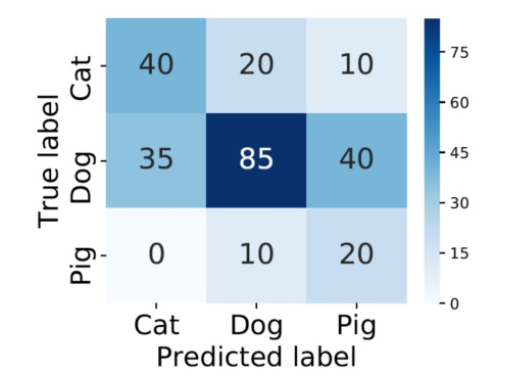

在多分类(大于两个类)问题中,假设我们要开发一个动物识别系统,来区分输入图片是猫,狗还是猪。给定分类器一堆动物图片,产生了如下结果混淆矩阵。

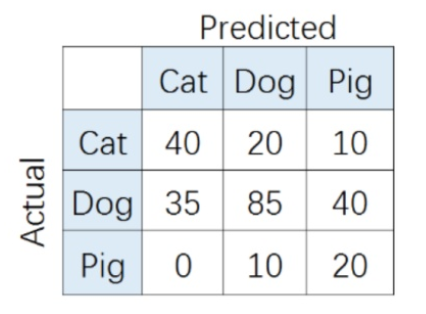

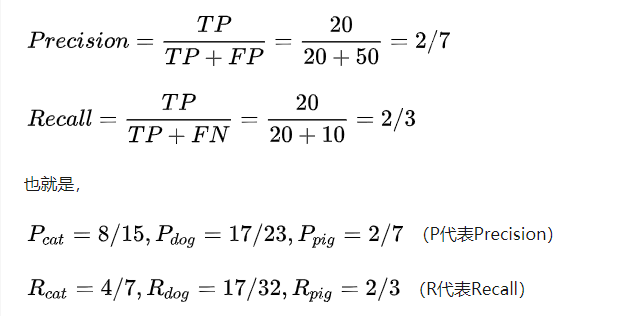

比如,对类别「猪」而言,其Precision和Recall分别为:

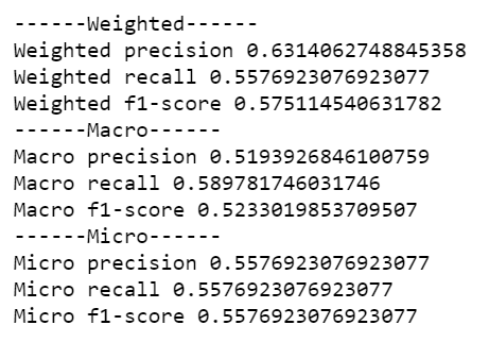

如果想评估该识别系统的总体功能,必须考虑猫、狗、猪三个类别的综合预测性能。那么,到底要怎么综合这三个类别的Precision呢?是简单加起来做平均吗?通常来说, 我们有如下几种解决方案(也可参考scikit-learn官网):

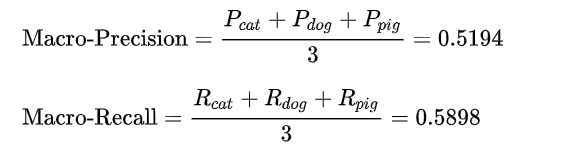

1、Macro-average方法

该方法最简单,直接将不同类别的评估指标(Precision/ Recall/ F1-score)加起来求平均,给所有类别相同的权重。该方法能够平等看待每个类别,但是它的值会受稀有类别影响。

2. Weighted-average方法

该方法给不同类别不同权重(权重根据该类别的真实分布比例确定),每个类别乘权重后再进行相加。该方法考虑了类别不平衡情况,它的值更容易受到常见类(majority class)的影响。

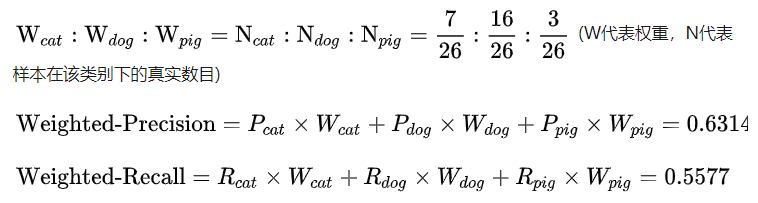

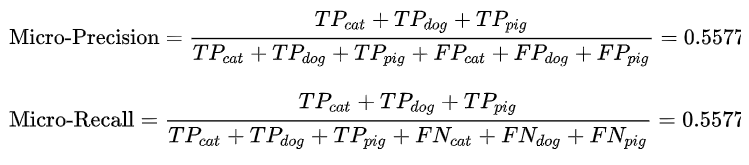

3. Micro-average方法

该方法把每个类别的TP, FP, FN先相加之后,在根据二分类的公式进行计算。

其中,特别有意思的是,Micro-precision和Micro-recall竟然始终相同!这是为啥呢?

这是因为在某一类中的False Positive样本,一定是其他某类别的False Negative样本。听起来有点抽象?举个例子,比如说系统错把「狗」预测成「猫」,那么对于狗而言,其错误类型就是False Negative,对于猫而言,其错误类型就是False Positive。于此同时,Micro-precision和Micro-recall的数值都等于Accuracy,因为它们计算了对角线样本数和总样本数的比值,总结就是:

![]()

最后,我们运行一下代码,检验手动计算结果是否和Sklearn包结果一致:

import numpy as np import seaborn as sns from sklearn.metrics import confusion_matrix import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt from sklearn.metrics import accuracy_score, average_precision_score,precision_score,f1_score,recall_score # create confusion matrix y_true = np.array([-1]*70 + [0]*160 + [1]*30) y_pred = np.array([-1]*40 + [0]*20 + [1]*20 + [-1]*30 + [0]*80 + [1]*30 + [-1]*5 + [0]*15 + [1]*20) cm = confusion_matrix(y_true, y_pred) conf_matrix = pd.DataFrame(cm, index=['Cat','Dog','Pig'], columns=['Cat','Dog','Pig']) # plot size setting fig, ax = plt.subplots(figsize = (4.5,3.5)) sns.heatmap(conf_matrix, annot=True, annot_kws={"size": 19}, cmap="Blues") plt.ylabel('True label', fontsize=18) plt.xlabel('Predicted label', fontsize=18) plt.xticks(fontsize=18) plt.yticks(fontsize=18) plt.savefig('confusion.pdf', bbox_inches='tight') plt.show()

print('------Weighted------') print('Weighted precision', precision_score(y_true, y_pred, average='weighted')) print('Weighted recall', recall_score(y_true, y_pred, average='weighted')) print('Weighted f1-score', f1_score(y_true, y_pred, average='weighted')) print('------Macro------') print('Macro precision', precision_score(y_true, y_pred, average='macro')) print('Macro recall', recall_score(y_true, y_pred, average='macro')) print('Macro f1-score', f1_score(y_true, y_pred, average='macro')) print('------Micro------') print('Micro precision', precision_score(y_true, y_pred, average='micro')) print('Micro recall', recall_score(y_true, y_pred, average='micro')) print('Micro f1-score', f1_score(y_true, y_pred, average='micro'))

运算结果完全一致,OK,机器学习多分类模型的常见评估指标已经基本介绍完毕。

转自: https://zhuanlan.zhihu.com/p/147663370 [多分类模型Accuracy, Precision, Recall和F1-score的超级无敌深入探讨]做了修改,仅供个人学习使用。

【二】

[如何通俗的解释召回率与精确率?]

例:公园里有50只皮卡丘和10只臭臭泥。有正常审美的人都会想要用精灵球把尽可能多的皮卡丘抓回来,同时尽可能少地抓住臭臭泥。 最终我们的精灵球成功抓回来了45只皮卡丘和10只臭臭泥。 我们就可以说50只皮卡丘中有45只被召唤 (call) 回来 (re) 了,所以 recall = 45 / 50。 但同时,这台机器还误把5只臭臭泥识别为皮卡丘,在它抓回来的所有55只神奇宝贝中,精灵球对皮卡丘判断的精准性 (precision) = 45 / 55。 在上面的例子中,精灵球=预测模型,皮卡丘=正样本,臭臭泥=负样本。 总结这两个概念的用处:描述模型对正样本的预测性能 1、recall描述模型“把正样本叫 (call) 回来(re)”的能力。 2、precision描述模型“叫回来的正样本”有多少是精确的。

【三】

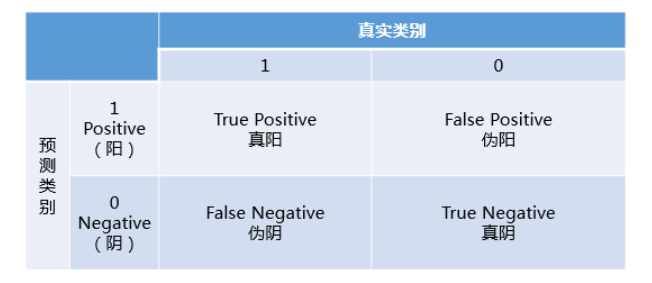

首先,在试图弄懂AUC和ROC曲线之前,一定,一定要彻底理解混淆矩阵的定义!!!

混淆矩阵中有着Positive、Negative、True、False的概念,其意义如下:

- 称预测类别为1的为Positive(阳性),预测类别为0的为Negative(阴性)。

- 预测正确的为True(真),预测错误的为False(伪)。

对上述概念进行组合,就产生了如下的混淆矩阵:

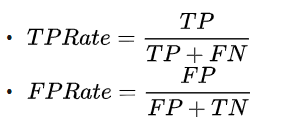

然后,由此引出True Positive Rate(真阳率)、False Positive(伪阳率)两个概念:

仔细看这两个公式,发现其实TPRate就是TP除以TP所在的列,FPRate就是FP除以FP所在的列,二者意义如下:

- TPRate的意义是所有真实类别为1的样本中,预测类别为1的比例。

- FPRate的意义是所有真实类别为0的样本中,预测类别为1的比例。

如果上述概念都弄懂了,那么ROC曲线和AUC就so easy了:

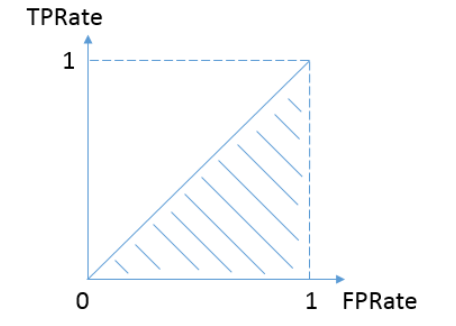

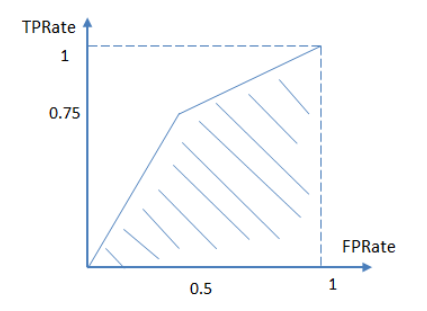

按照定义,AUC即ROC曲线下的面积,而ROC曲线的横轴是FPRate,纵轴是TPRate,当二者相等时,即y=x,如下图:

表示的意义是:对于不论真实类别是1还是0的样本,分类器预测为1的概率是相等的。

换句话说,分类器对于正例和负例毫无区分能力,和抛硬币没什么区别,一个抛硬币的分类器是我们能想象的最差的情况,因此一般来说我们认为AUC的最小值为0.5(当然也存在预测相反这种极端的情况,AUC小于0.5,这种情况相当于分类器总是把对的说成错的,错的认为是对的,那么只要把预测类别取反,便得到了一个AUC大于0.5的分类器)。

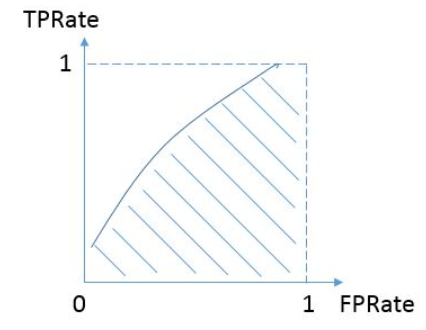

而我们希望分类器达到的效果是:对于真实类别为1的样本,分类器预测为1的概率(即TPRate),要大于真实类别为0而预测类别为1的概率(即FPRate),即y>x,因此大部分的ROC曲线长成下面这个样子:

最理想的情况下,既没有真实类别为1而错分为0的样本——TPRate一直为1,也没有真实类别为0而错分为1的样本——FP rate一直为0,AUC为1,这便是AUC的极大值。

说了这么多还是不够直观,不妨举个简单的例子。

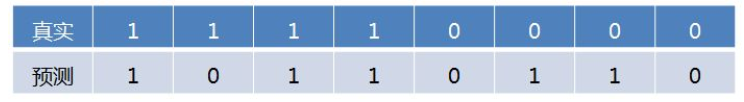

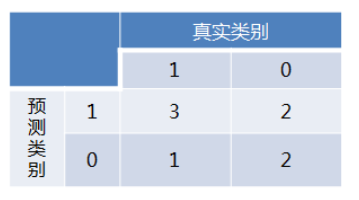

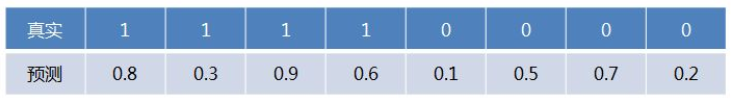

首先对于硬分类器(例如SVM,NB),预测类别为离散标签,对于8个样本的预测情况如下:

得到混淆矩阵如下:

进而算得TPRate=3/4,FPRate=2/4,得到ROC曲线:

最终得到AUC为0.625。

对于LR等预测类别为概率的分类器,依然用上述例子,假设预测结果如下:

最后说说AUC的优势,AUC的计算方法同时考虑了分类器对于正例和负例的分类能力,在样本不平衡的情况下,依然能够对分类器作出合理的评价。

例如在反欺诈场景,设欺诈类样本为正例,正例占比很少(假设0.1%),如果使用准确率评估,把所有的样本预测为负例,便可以获得99.9%的准确率。

但是如果使用AUC,把所有样本预测为负例,TPRate和FPRate同时为0(没有Positive),与(0,0) (1,1)连接,得出AUC仅为0.5,成功规避了样本不均匀带来的问题。

转自:https://www.zhihu.com/question/39840928/answer/241440370 [如何理解机器学习和统计中的AUC?]做了修改,仅供个人学习使用。

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号