网络协议及socket

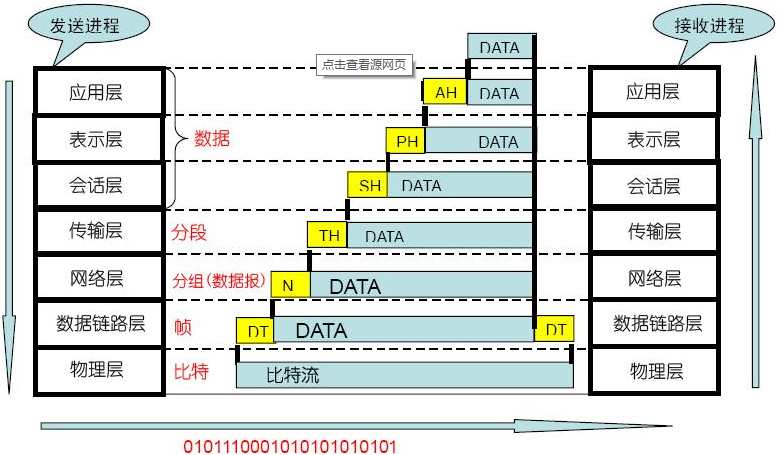

实体层:就是把电脑连接起来的物理手段。它主要规定了网络的一些电气特性,作用是负责传送0和1的电信号。

链接层: 单纯的0和1没有任何意义,必须规定解读方式:多少个电信号算一组?每个信号位有何意义? 这就是"链接层"的功能,它在"实体层"的上方,确定了0和1的分组方式。

分组方式: 以太网协议 一组电信号构成一个数据包,叫做"帧"(Frame)。每一帧分成两个部分:标头(Head)和数据(Data)

MAC地址 以太网数据包的"标头",包含了发送者和接受者的信息 数据包必须是从一块网卡,传送到另一块网卡。网卡的地址,就是数据包的发送地址和接收地址,这叫做MAC地址 ARP协议 (Address Resolution Protocol) 根据IP地址获取物理地址的一个TCP/IP协议()

广播:接收然后对比自己的Mac址和发送的是否一样

网络层:网络层"的诞生。它的作用是引进一套新的地址,使得我们能够区分不同的计算机是否属于同一个子网络。这套地址就叫做"网络地址",简称"网址"。 不用给所有的广播,让他们接收

网络地址帮助我们确定计算机所在的子网络,MAC地址则将数据包送到该子网络中的目标网卡。因此,从逻辑上可以推断,必定是先处理网络地址,然后再处理MAC地址。

IPv4:255.255.255.255 前24位 是网络地址, 后8位是主机地址 怎么判断是否处于同一子网络 与子网掩码与运算(255.255.255.0) 然后比较结果是否相同(即网络段)

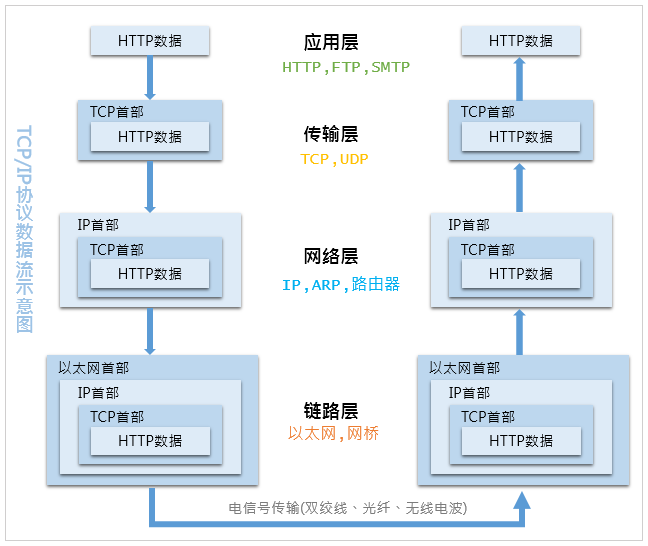

IP数据包 我们可以把IP数据包直接放进以太网数据包的"数据"部分,因此完全不用修改以太网的规格。这就是互联网分层结构的好处:上层的变动完全不涉及下层的结构

每次在建立连接之前, 会在本地网络广播发送目的IP地址, 所有机器都会受到该请求, 目的机器发现该请求中的IP地址跟自己一样, 就把自己的硬件地址返回回去, 否则忽略该请求。

一般来说, 每台机器都维护的有一个ARP缓存表, 存储了近期的IP地址和硬件地址的映射关系, 可以用arp -a命令来查看缓存表中内容。

如果目的机器和本机器不在同一个网段之内的话, 会将数据发送给网关来处理, 一般网关就是路由器, 此时网关会进行IP路由, 将ARP请求发送到目的网络地址, 然后再依次将应答返回给该发起请求的机器。

1.两台主机不在同一个子网络,那么事实上没有办法得到对方的MAC地址,只能把数据包传送到两个子网络连接处的"网关"(gateway),让网关去处理

2.两台主机在同一个子网络,ARP协议也是发出一个数据包(包含在以太网数据包中),其中包含它所要查询主机的IP地址,在对方的MAC地址这一栏,填的是FF:FF:FF:FF:FF:FF,表示这是一个"广播"地址。它所在子网络的主机,都会收到这个数据包,从中取出IP地址,与自身的IP地址进行比较。如果两者相同,都做出回复,向对方报告自己的MAC地址(存入ARP缓存(IP地址-->MAC地址的对应表)),否则就丢弃这个包 cmd输入 arp -a 就可以查询本机缓存的ARP数据。

传输层:建立"端口到端口"的通信" 网络层"的功能是建立"主机到主机"的通信。只要确定主机和端口,我们就能实现程序之间的交流。因此,Unix系统就把主机+端口,叫做"套接字"(socket)。有了它,就可以进行网络应用程序开发了

UDP协议 : 须在数据包中加入端口信息,这就需要新的协议。最简单的实现叫做UDP协议,它的格式几乎就是在数据前面 标头"部分主要定义了发出端口和接收端口,"数据"部分就是具体的内容

TCP协议(有确认机制的UDP协议):TCP数据包没有长度限制

应用层:规定应用程序的数据格式

应用层 Http

表示层:表示层协议规定对来自应用层的数据如何进行表达,例如采用什么样的文字编码、是否及如何进行压缩、是否及如何加密等

会话层:会话层用于建立和管理不同主机的两个进程之间的对话

传输层(将来自高层的数据进行分段并将来自低层的数据重组,对数据传输进行差错恢复和流量控制。通过对每个网络节点的多个进程进行标识) TCP

网络层(网络层解决如何标识通信各方和数据如何从源到达目的) IP

最后的以太网数据包

(1)最前面的"以太网标头",设置发出方(本机)的MAC地址和接收方(DHCP服务器)的MAC地址。前者就是本机网卡的MAC地址,后者这时不知道,就填入一个广播地址:FF-FF-FF-FF-FF-FF。

(2)后面的"IP标头",设置发出方的IP地址和接收方的IP地址。这时,对于这两者,本机都不知道。于是,发出方的IP地址就设为0.0.0.0,接收方的IP地址设为255.255.255.255。

(3)最后的"UDP标头",设置发出方的端口和接收方的端口。这一部分是DHCP协议规定好的,发出方是68端口,接收方是67端口。

这个数据包构造完成后,就可以发出了。以太网是广播发送,同一个子网络的每台计算机都收到了这个包。因为接收方的MAC地址是FF-FF-FF-FF-FF-FF,看不出是发给谁的,所以每台收到这个包的计算机,还必须分析这个包的IP地址,才能确定是不是发给自己的。当看到发出方IP地址是0.0.0.0,接收方是255.255.255.255,于是DHCP服务器知道"这个包是发给我的",而其他计算机就可以丢弃这个包。

接下来,DHCP服务器读出这个包的数据内容,分配好IP地址,发送回去一个"DHCP响应"数据包。这个响应包的结构也是类似的,以太网标头的MAC地址是双方的网卡地址,IP标头的IP地址是DHCP服务器的IP地址(发出方)和255.255.255.255(接收方),UDP标头的端口是67(发出方)和68(接收方),分配给请求端的IP地址和本网络的具体参数则包含在Data部分。

新加入的计算机收到这个响应包,于是就知道了自己的IP地址、子网掩码、网关地址、DNS服务器等等参数。

http://www.cnblogs.com/xuanku/p/tcpip.html

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号