检查点算法

Flink 保存检查点的时间点,是所有任务都处理完同一个输入数据的时候。但是不同的任务处理数据的速度不同,当第一个 Source 任务处理到某个数据时,后面的 Sum 任务可能还在处理之前的数据;而且数据经过任务处理之后类型和值都会发生变化,面对着"面目全非"的数据,不同的任务怎么知道处理的是"同一个"呢?

当接到 JobManager 发出的保存检查点的指令后,Source 算子任务处理完当前数据就暂停等待,不再读取新的数据了。这样我们就可以保证在流中只有需要保存到检查点的数据,只要把它们全部处理完,就可以保证所有任务刚好处理完最后一个数据;这时把所有状态保存起来,合并之后就是一个检查点了。这就好比我们想要保存所有同学刚好毕业时的状态,那就在所有人答辩完成之后,集合起来拍一张毕业合照。这样做最大的问题,就是每个人的进度可能不同;先答辩完的人为了保证状态一致不能进行其他工作,只能等待。当先保存完状态的任务需要等待其他任务时,就导致了资源的闲置和性能的降低。

在不暂停整体流处理的前提下,将状态备份保存到检查点。在 Flink中,采用了基于 Chandy-Lamport 算法的分布式快照。

检查点分界线(Barrier)

在不暂停流处理的前提下,让每个任务"认出"触发检查点保存的那个数据。如果给数据添加一个特殊标识,任务就可以准确识别并开始保存状态了。需要在 Source 任务收到触发检查点保存的指令后,立即在当前处理的数据中插入一个标识字段, 然后再向下游任务发出。但是假如 Source 任务此时并没有正在处理的数据,这个操作就无法实现。

可以借鉴水位线(watermark)设计,在数据流中插入一个特殊数据结构, 用来表示触发检查点保存的时间点。收到保存检查点的指令后,Source 任务可以在当前数据流中插入这个结构;之后的所有任务只要遇到它就开始对状态做持久化快照保存。由于数据流是保持顺序依次处理的,因此遇到这个标识就代表之前的数据都处理完了,可以保存一个检查点;而在它之后的数据,引起的状态改变就不会体现在这个检查点中,而需要保存到下一个检查点。

特殊的数据形式,把一条流上的数据按照不同的检查点分隔开,所以就叫作检查点的"分界线"(Checkpoint Barrier)。

检查点分界线也是一条特殊的数据,由 Source 算子注入到常规的数据流中,它的位置是限定好的,不能超过其他数据,也不能被后面的数据超过。检查点分界线中带有一个检查点 ID,这是当前要保存的检查点的唯一标识。分界线就将一条流逻辑上分成了两部分:分界线之前到来的数据导致的状态更改, 都会被包含在当前分界线所表示的检查点中;而基于分界线之后的数据导致的状态更改,则会被包含在之后的检查点中。

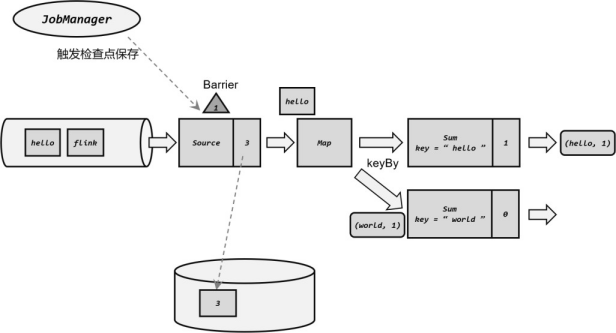

在 JobManager 中有一个"检查点协调器"(checkpoint coordinator),专门用来协调处理检查点的相关工作。检查点协调器会定期向 TaskManager 发出指令,要求保存检查点(带着检查点 ID);TaskManager 会让所有的 Source 任务把自己的偏移量(算子状态)保存起来,并将带有检查点 ID 的分界线(barrier)插入到当前的数据流中,然后像正常的数据一样像下游传递; 之后 Source 任务就可以继续读入新的数据了。

每个算子任务只要处理到这个 barrier,就把当前的状态进行快照;在收到 barrier 之前, 还是正常地处理之前的数据,完全不受影响。比如上图中,Source 任务收到 1 号检查点保存指令时,读取完了三个数据,所以将偏移量 3 保存到外部存储中;而后将 ID 为 1 的 barrier 注入数据流;与此同时,Map 任务刚刚收到上一条数据"hello",而 Sum 任务则还在处理之前的第二条数据(world, 1)。下游任务不会在这时就立刻保存状态,而是等收到 barrier 时才去做快照,这时可以保证前三个数据都已经处理完了。同样地,下游任务做状态快照时,也不会影响上游任务的处理,每个任务的快照保存并行不悖,不会有暂停等待的时间。

分布式快照算法

算法的核心就是两个原则:当上游任务向多个并行下游任务发送 barrier 时,需要广播出去;而当多个上游任务向同一个下游任务传递 barrier 时, 需要在下游任务执行"分界线对齐"(barrier alignment)操作,也就是需要等到所有并行分区的 barrier 都到齐,才可以开始状态的保存。

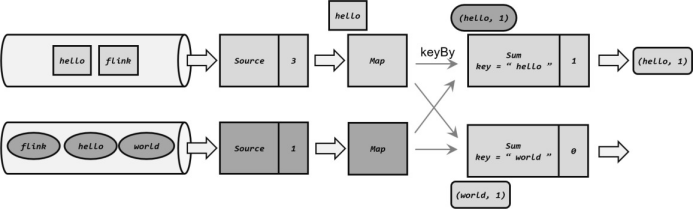

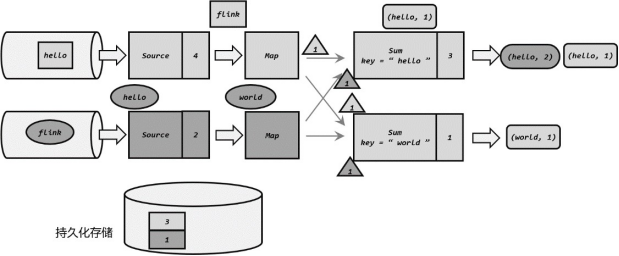

有两个并行的Source 任务,会分别读取两个数据流(或者是一个源的不同分区)。这里每条流中的数据都是一个个的单词:“hello”“world”“hello”“flink"交替出现。此时第一条流的 Source 任务(为了方便,下文中我们直接叫它"Source 1”,其他任务类似)读取了 3个数据,偏移量为 3;而第二条流的 Source 任务(Source 2)只读取了一个"hello"数据,偏移量为 1。第一条流中的第一个数据"hello"已经完全处理完毕,所以 Sum 任务的状态中 key 为 hello 对应着值 1,而且已经发出了结果(hello, 1);第二个数据"world"经过了 Map 任务的转换,还在被Sum 任务处理;第三个数据"hello"还在被 Map 任务处理。而第二条流的第一个数据"hello"同样已经经过了 Map 转换,正在被Sum 任务处理。

检查点保存的算法。具体过程如下:

- JobManager 发送指令

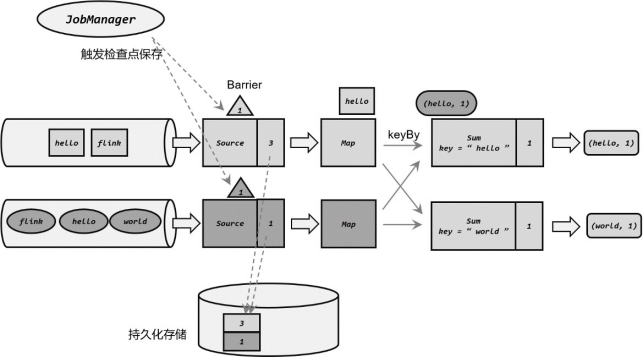

JobManager 发送指令,触发检查点的保存;Source 任务保存状态,插入分界线JobManager 会周期性地向每个 TaskManager 发送一条带有新检查点 ID 的消息,通过这种方式来启动检查点。收到指令后,TaskManger 会在所有 Source 任务中插入一个分界线(barrier),并将偏移量保存到远程的持久化存储中。

并行的 Source 任务保存的状态为 3 和 1,表示当前的 1 号检查点应该包含:第一条流中截至第三个数据、第二条流中截至第一个数据的所有状态更改。可以发现 Source 任务做这些的时候并不影响后面任务的处理,Sum 任务已经处理完了第一条流中传来的(world, 1),对应的状态也有了更改。

- 状态快照保存完成,分界线向下游传递

状态存入持久化存储之后,会返回通知给 Source 任务;Source 任务就会向 JobManager确认检查点完成,然后像数据一样把 barrier 向下游任务传递

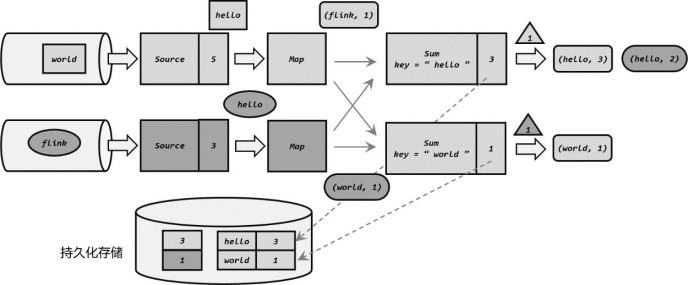

由于 Source 和 Map 之间是一对一(forward)的传输关系(这里没有考虑算子链 operator chain),所以 barrier 可以直接传递给对应的 Map 任务。之后 Source 任务就可以继续读取新的数据了。与此同时,Sum 1 已经将第二条流传来的(hello,1)处理完毕,更新了状态。

- 向下游多个并行子任务广播分界线,执行分界线对齐

Map 任务没有状态,所以直接将 barrier 继续向下游传递。这时由于进行了 keyBy 分区, 所以需要将 barrier 广播到下游并行的两个 Sum 任务。同时,Sum 任务可能收到来自上游两个并行 Map 任务的 barrier,所以需要执行"分界线对齐"操作。

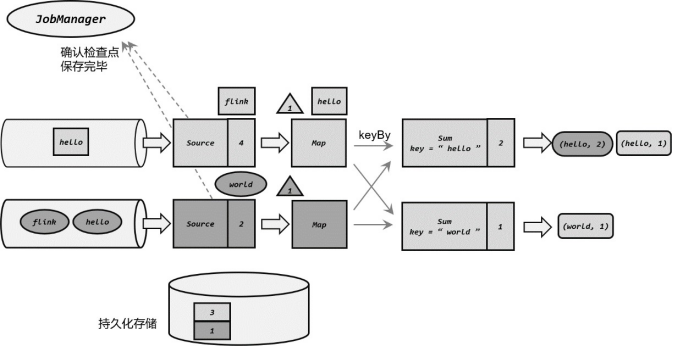

Sum 2 收到了来自上游两个 Map 任务的barrier,说明第一条流第三个数据、第二条流第一个数据都已经处理完,可以进行状态的保存了;而 Sum 1 只收到了来自 Map 2 的barrier,所以这时需要等待分界线对齐。在等待的过程中,如果分界线尚未到达的分区任务Map 1 又传来了数据(hello, 1),说明这是需要保存到检查点的,Sum 任务应该正常继续处理数据,状态更新为 3;而如果分界线已经到达的分区任务 Map 2 又传来数据,这已经是下一个检查点要保存的内容了,就不应立即处理,而是要缓存起来、等到状态保存之后再做处理。

- 分界线对齐后,保存状态到持久化存储

各个分区的分界线都对齐后,就可以对当前状态做快照,保存到持久化存储。存储完成之后,同样将barrier 向下游继续传递,并通知 JobManager 保存完毕

每个任务保存自己的状态都是相对独立的,互不影响。我们可以看到,当Sum 将当前状态保存完毕时,Source 1 任务已经读取到第一条流的第五个数据了。

- 先处理缓存数据,然后正常继续处理

完成检查点保存之后,任务就可以继续正常处理数据了。这时如果有等待分界线对齐时缓存的数据,需要先做处理;然后再按照顺序依次处理新到的数据。

当 JobManager 收到所有任务成功保存状态的信息,就可以确认当前检查点成功保存。之后遇到故障就可以从这里恢复了。

分界线对齐要求先到达的分区做缓存等待,一定程度上会影响处理的速度;当出现背压(backpressure)时,下游任务会堆积大量的缓冲数据,检查点可能需要很久才可以保存完毕。为了应对这种场景,Flink 1.11 之后提供了不对齐的检查点保存方式,可以将未处理的缓冲数据(in-flight data)也保存进检查点。这样,当我们遇到一个分区 barrier 时就不需等待对齐,而是可以直接启动状态的保存了

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号