StackOverflow已经死亡了吗

StackOverflow已经死亡了吗

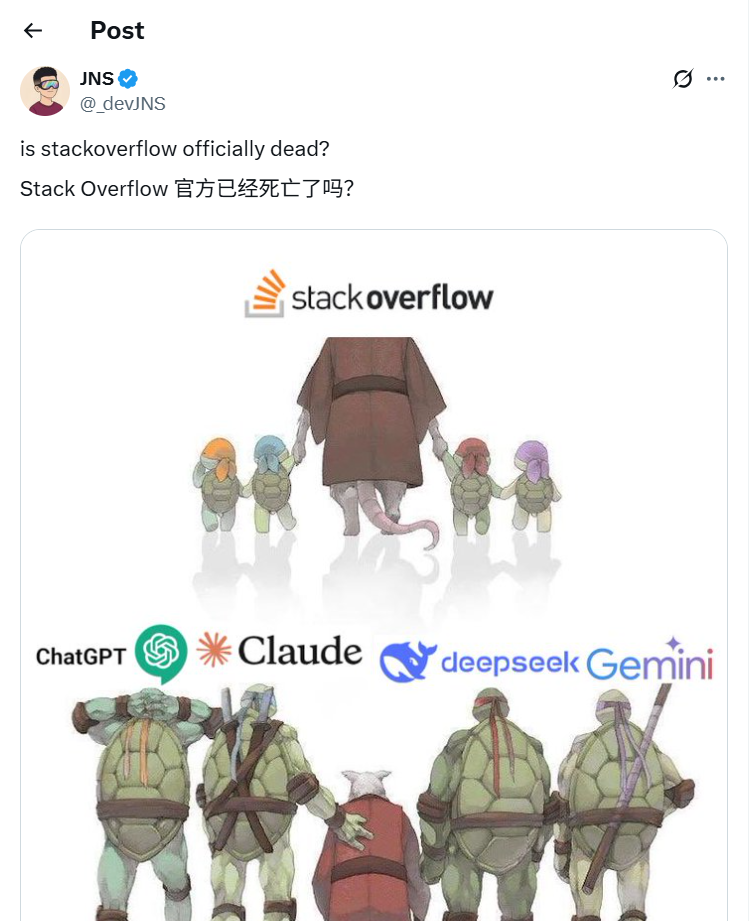

最近,一张有趣的图片在X平台上引发了程序员社区的热烈讨论。用户@_devJNS将StackOverflow比作《忍者神龟》中的斯普林特大师,而ChatGPT、Claude、DeepSeek和Gemini则化身为新一代忍者。配文直击灵魂:“StackOverflow官方已经死亡了吗?”。这不仅是一句调侃,更折射出技术社区对这一经典问答平台的关注度下降和AI崛起的复杂情绪。时值2025年10月29日,我们不妨借此机会回顾StackOverflow的发展历程,分析其现状,倾听网友的声音,并反思AI时代下程序员生态的变迁。

StackOverflow自2008年由JeffAtwood和JoelSpolsky创立以来,迅速成长为程序员的“圣地”。作为StackExchange网络的旗舰站点,它以开放的问答模式吸引了全球开发者,涵盖编程、算法、调试等无数话题。早期,StackOverflow凭借其高质量的内容和社区驱动的审核机制,成为Google搜索结果中的常客。许多程序员习惯于通过搜索错误信息找到StackOverflow上的现成解决方案,甚至将其视为学习的“第一手册”。

然而辉煌难续。最新数据显示,StackOverflow的访问量呈现持续下滑趋势。

根据官方博客数据,2022年相比,2023年其流量平均下降约5%,而2025年的趋势似乎更为明显。部分原因是平台的严格审核政策和社区文化的变化,导致新手开发者常感“受挫”,而AI工具的兴起则进一步分流了用户。

用户@root_r34p3r回复道:“Kindof”(有点像),并附上了类似数据来证实了这一趋势。

另有用户@ohkrishnan调侃:“以前我们通过谷歌搜索错误,直到找到正确的StackOverflow帖子。现在我们通过提示让AI产生相同的答案。”这些评论反映出,AI工具的即时性正在取代传统问答平台的地位。

面对StackOverflow的现状,开发者们心情复杂。有用户怀念过去:“我还会在明天继续用它,AI很好,但我想念与真实工程师的交流、分享意见和网络拓展的日子。”这种矛盾恰好呼应了那张图片的隐喻:StackOverflow曾是“带新人成长”的导师,如今面对AI“新工具”的冲击,用户既想要AI的效率,又舍不得旧社区的“人情味儿”。

AI之所以能分流用户,本质是解决了传统问答平台的“痛点”——不用等其他开发者回复,不用在几十条回答里挑“有效信息”,甚至不用精准描述问题,AI就能给出解决方案。

2025年的StackOverflow开发者调查也显示,约70%的AI工具用户认为这些工具提高了个人效率,但仅有17%的人认为AI改善了团队协作。

StackOverflow真正的挑战在于:如何在AI的浪潮中重新定位自身?是继续坚守“纯人类知识库”的堡垒,还是积极探索与AI融合的新模式?它的转型之路,关乎生存。

大模型实验室Lab4AI,AI时代的社区新选择

一种更贴合AI时代的社区形态已经崛起——那就是算力驱动的大模型实验室Lab4AI。它不只是“另一个问答平台”,而是把“知识获取、实践验证、算力支撑、成果转化”串成闭环的综合生态,精准解决了开发者在AI时代的核心痛点:想落地AI、AIGC相关技术,却被算力(如 GPU 算力、云算力平台、高性能算力),以及环境配置(需用到Docker 容器化、Kubernetes 部署)、场景缺失(如医疗 AI 辅助诊断、金融风控模型、法律文本分析、图像生成)拦住。

为什么说它是“新选择”?

- 不只是“代码社区”:算力深度绑定,支持从模型复现(项目复现、论文复现)、训练到推理的全流程,不用再“代码在这,算力在哪”地四处找资源;

- 不只是“镜像仓库”:覆盖从论文(如顶会论文解读)到落地的全周期,科研、教学(包含大模型学习、动手实操)、行业场景都能适配,不用再“拿到论文/代码,却不知道怎么落地”。

对不同用户来说,它的价值更具体

- 科研/高校用户:“一键论文复现”功能能节省80%环境配置时间,不用再跟“数据集下载慢、GPU不足、依赖冲突”较劲,专注搞模型创新就行;同时可参与NAAACL、ACL、ICML、NeurIPS、CVPR、ICCV、IJCAI、ICLR、EMNLP2026、ICML、NeurIPS、CVPR、ICCV、ECCV、IJCAI、ICLR、AAAI等顶会相关研究,借助学术会议投稿、顶会论文解读、学术论文数据库提升科研成果影响力;

- 开发者/学生:“AI课程板块”实现“学完即练”——学理论时同步实操,云端算力按需计费,还有逐行解析的代码、全流程项目案例,再也不怕“学完就忘”“没环境练手”;

- 行业用户:在生物医药、自动驾驶、AIGC等领域,能快速复现前沿项目,验证效果后直接批量训练、部署,不用再“从零搭建场景,试错成本高”。

更重要的是,它还通过多元合作建生态:联合高校/科研机构/培训机构做论文合作、课程合作,对接企业做行业合作——不是自己“单打独斗”,而是拉着各方一起降低AI落地成本。

其实,说StackOverflow“死亡”太过绝对, 它更像是站在了“新旧时代的十字路口”。而大模型实验室Lab4AI的出现,也不是要“取代”谁,而是展现了AI时代开发者社区的新可能:不再局限于“问答”,而是围绕“算力”和“实践”,把开发者从“想做却做不了”的困境里拉出来。

从StackOverflow的“问答圣地”,到大模型实验室Lab4AI的“实践枢纽”,变的是社区的形态,不变的是开发者对“高效解决问题、持续成长”的追求。

或许,下一个让程序员直呼“救星”的地方,就藏在这些更贴合AI时代的实践生态里。

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号