[汽车电子] 智能网联汽车-智能驾驶-传感器感知技术

0 序

- 毫无疑问,智能驾驶都已成为当下及今后汽车领域最热门的一派。

- 2021年4月,普华永道发布《2020年数字化报告》的第三篇——《打造软件驱动的汽车企业》。

报告以每车型E/E架构开发成本为例,将2030年与2021年进行对比,硬件成本占比将下降11%,而软件成本将从34%上升至42%,测试和验证成本将从28%升至31%。到2030年,软件在汽车消费者感知价值中的占比将达60%。

并且,新型用车模式的发展将推动这一比例继续提升。

- 换句话说,十年后的汽车,软件比硬件值钱。

- 到2030年,自动驾驶功能将占软件开发总成本的45%。

- 软件定义汽车时代之下,智能驾驶万千瞩目。

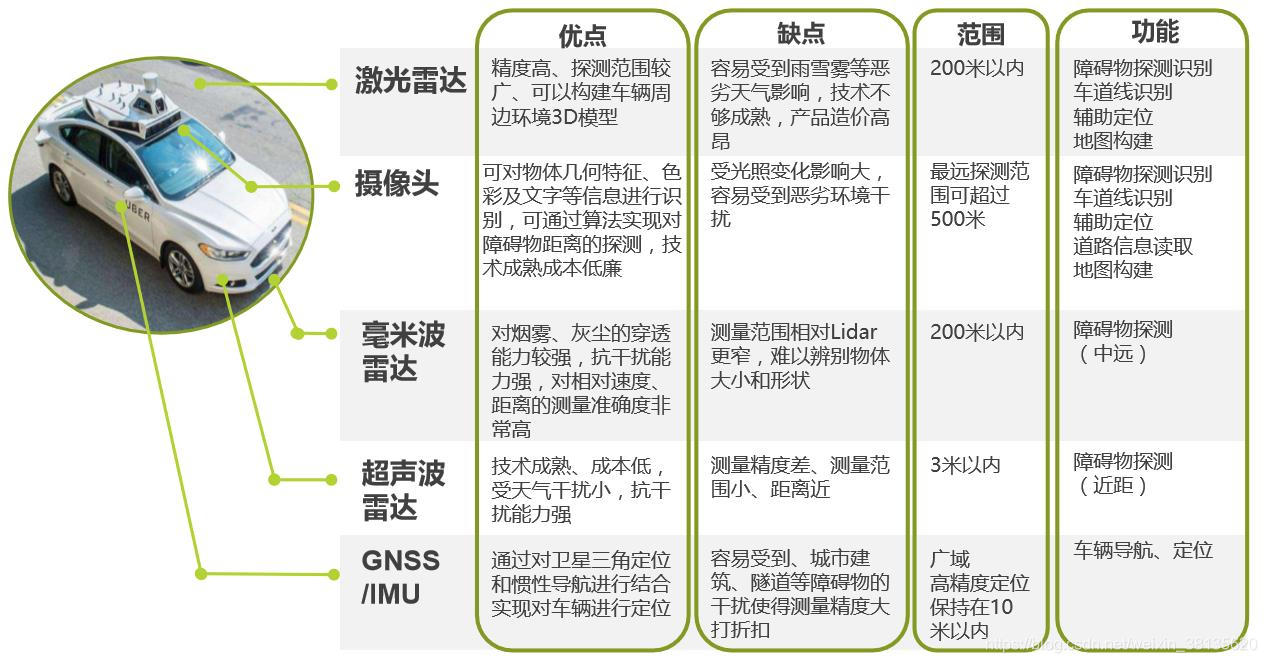

- 截止2022年H1阶段,1+颗激光雷达,10+摄像头,5+毫米波雷达,10+超声波雷达是当下高级别智能驾驶的配置水平。对于智能汽车行业来说,先进的自动驾驶传感器产品搭载率会越来越高。

- 截止2025年H1,智能驾驶 Top1梯队企业: 华为 > Momenta / 地平线

即将被淘汰出局的: 大疆卓驭

1 系统的硬件架构

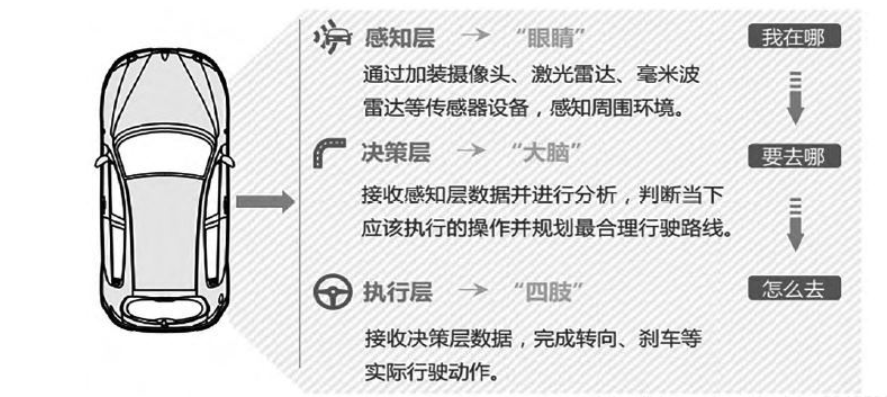

- 自动驾驶汽车三大关键系统如图所示:感知层、决策层、执行层。

从整个硬件的架构上也要充分考虑系统感知、决策、执行的功能要求。

整体设计和生产上要符合相关车规级标准,如ISO26262、AECQ-100、TS16949等相关认证和标准。

目前L1、L2、ADAS系统的硬件架构体系和供应链相对完善符合车规级要求。

- 自动驾驶的智能车系统平台的硬件总体分为两大类。

- 一类用于环境感知的外部传感器设备,如激光雷达、超声波传感器、摄像头、航姿仪、GPS等。

- 另一类用于车辆控制的硬件设备,如轮彀电机、助力转向系统(Electric Power Steering.EPS)、线控制动系统(Electronic mechanical Brake System。EBS)、车辆电源设备、车辆照明系统等。

2 传感器感知技术

- 感知技术作为自动驾驶技术的关键之一,主要通过大量车载传感器为自动驾驶汽车加上了“眼睛”,用以精确识别周边环境以保证驾驶的安全性与可靠性。

- 雷达传感器、摄像头等传感器技术在自动驾驶汽车中应用较多,主要有激光雷达、毫米波雷达,用于视觉传输的相机等。

- 通过传感器负责采集自动驾驶汽车所需要的信息,包括感知车辆自身、汽车行驶周围环境等。

超声波雷达(超声波测距) ∈ 近距离雷达

- 超声波是指振动频率大于 20000 Hz 以上,超出了人耳听觉的上限,在空气中波长小于 17 mm,将这种听不见的声波叫作超声波。

它是一种机械震动模式,超声波频率高、波长短,属于近距雷达。

- 超声波测距原理:

在超声波发射装置发出超声波后开始计时,超声波在空气中传播,途中碰到障碍物就立即返回来,超声波接收器收到反射波就立即停止计时。

- 车载超声波雷达的探测距离:

通常在0.1-3米之间,精度较高,适用于泊车等功能。

超声波雷达通过发射超声波并测算反射回来的时间差来测量距离,一般频率越高灵敏度越高,但探测角度较小。现在主要应用在倒车雷达、自动泊车等领域。

- 超声波雷达在汽车上的应用: 倒车预警、自动泊车 等。

毫米波雷达(电磁波测距) ∈ 中距雷达

- 毫米波雷达发出的电磁波频率通常是 30 GHz~300 GHz,波长为 1 mm~10 mm,电磁波雷达属于中距雷达。

- 电磁波测距原理

- 在电磁波发射装置发出电磁波后开始计时,电磁波在空气中传播,途中碰到障碍物就立即返回来,电磁波接收器收到反射波就立即停止计时。

毫米波雷达的探测距离一 般在150m-250m之间,有的高性能毫米波雷达探测距离甚至能达到300m,可以满足汽车在高速运动时探测较大范围的需求。

与此同时,毫米波雷达的探测精度较高。

毫米波雷达——全天候全天时工作 毫米波雷达,顾名思义,就是工作在毫米波频段的雷达。

毫米波 (Millimeter-Wave,缩写:MMW),是指长度在1~10mm的电磁波,对应的频率范围为30~300GHz。

-

电磁波雷达在汽车上的应用: 自适应巡航、并线辅助、预警辅助制动等。

-

毫米波雷达当前主要有 24GHz 和 77Ghz 雷达传感器。其中24GHz 雷达系统主要实现近距离探测(SRR),而77GHz 系统主要实现远距离的探测(LRR),77GHz毫米波雷达正在替代24GHz成为主流。

目前汽车安装的雷达传感器数量也在不断增加,一般来说至少要1长(LRR )+4中短(SRR)共5个毫米波雷达,中短毫米波雷达主要以24GHz为主,而长程雷达必须是77Ghz。

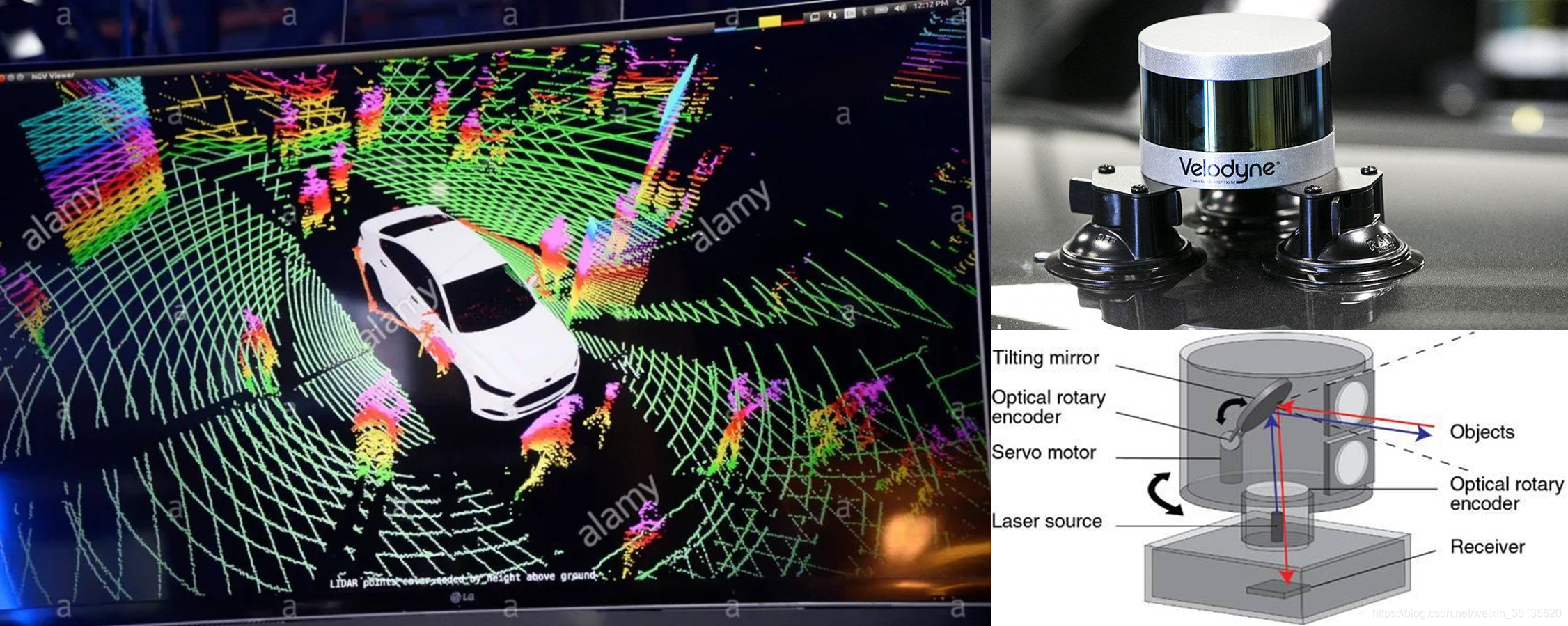

激光雷达(Li DAR)

-

激光雷达通过水平旋转(5 Hz~20 Hz)激光扫描信号的时间差、相位差来确定距离,系统检测 3D 空间中每个像素到发射器间的距离和方向,创造出真实世界完整的 3D 模型。

-

激光雷达测距原理

- 在激光发射装置发出激光后开始计时,激光途中碰到障碍物就立即返回来,接收器收到反射信号就立即停止计时,根据激光发出与返回时间计算出激光雷达与障碍物的距离。

- 自动驾驶汽车在行驶过程中激光雷达每旋转一周,收集到的所有反射点坐标的集合形成了点云。

- 激光雷达有单线(亦称单层、二维)和多线(亦称多层、三维)两种激光雷达。

- 多线雷达能够增加一定角度的俯仰,实现一定程度的面扫描。激光雷达线数越多,成像效果越好、越清晰,自动驾驶汽车行驶时的安全系数越高。

- 一般在自动驾驶汽车上会结合两种激光雷达来实现障碍物探测和指导汽车安全通过道路的功能。

- 车载激光雷达的视距性能:

主要取决于以下几个关键参数:

- 激光波长:不同波长的激光对不同材料的反射能力不同,影响探测距离。

- 探测距离:激光雷达的有效探测距离通常在几十米到几百米之间,具体取决于设备的设计和环境条件。

- 视场角:激光雷达的视场角决定了其能够覆盖的探测范围,通常包括垂直和水平的视场角。

- 测距精度:高精度的测距能力可以提高视距的有效性,确保在较远距离上也能准确探测物体。

这些参数共同影响车载激光雷达的性能和应用效果。

- 激光雷达传感器可以实时测量两车之间的距离及相对运动速度。

测量精度高,不依赖环境光线,有效范围 0~200 米,但易受雨雪天气影响,成本较高。

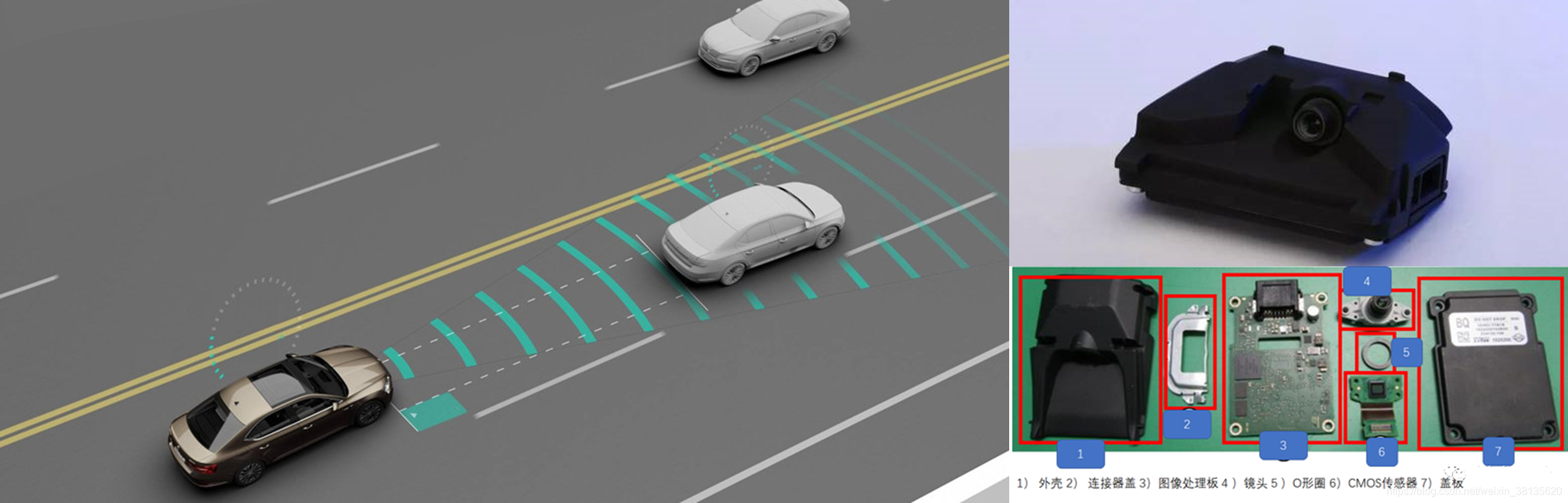

车载摄像头

- 目前的智能驾驶领域中,所应用的摄像头主要有单目摄像头和双目摄像头两类。

- 在测距原理上,两种摄像头便完全不同。

- 单目摄像头需要对目标进行识别,也就是说在测距前先识别障碍物是车、人还是别的什么。在此基础上再进行测距。

- 双目摄像头则更加像人类的双眼,主要通过两幅图像的视差计算来确定距离。

也就是说,双目摄像头不需要知道障碍物是什么,只要通过计算就可以测距。

- 摄像头采集图像进行处理,将图片转换成二维数据,然后通过图像匹配进行识别,识别该车行驶环境中的其他车辆、行人、车道辅助线、交通标志、移动与静止障碍物等。

- 单目摄像头测距精度低,易产生漏报;

- 而采用双目摄像头可对物体进行精确测距。

- 摄像头在汽车上的应用: 车道偏预警、交通标志识别、车道保持辅助、行人碰撞预警、全景泊车、驾驶员疲劳预警等。

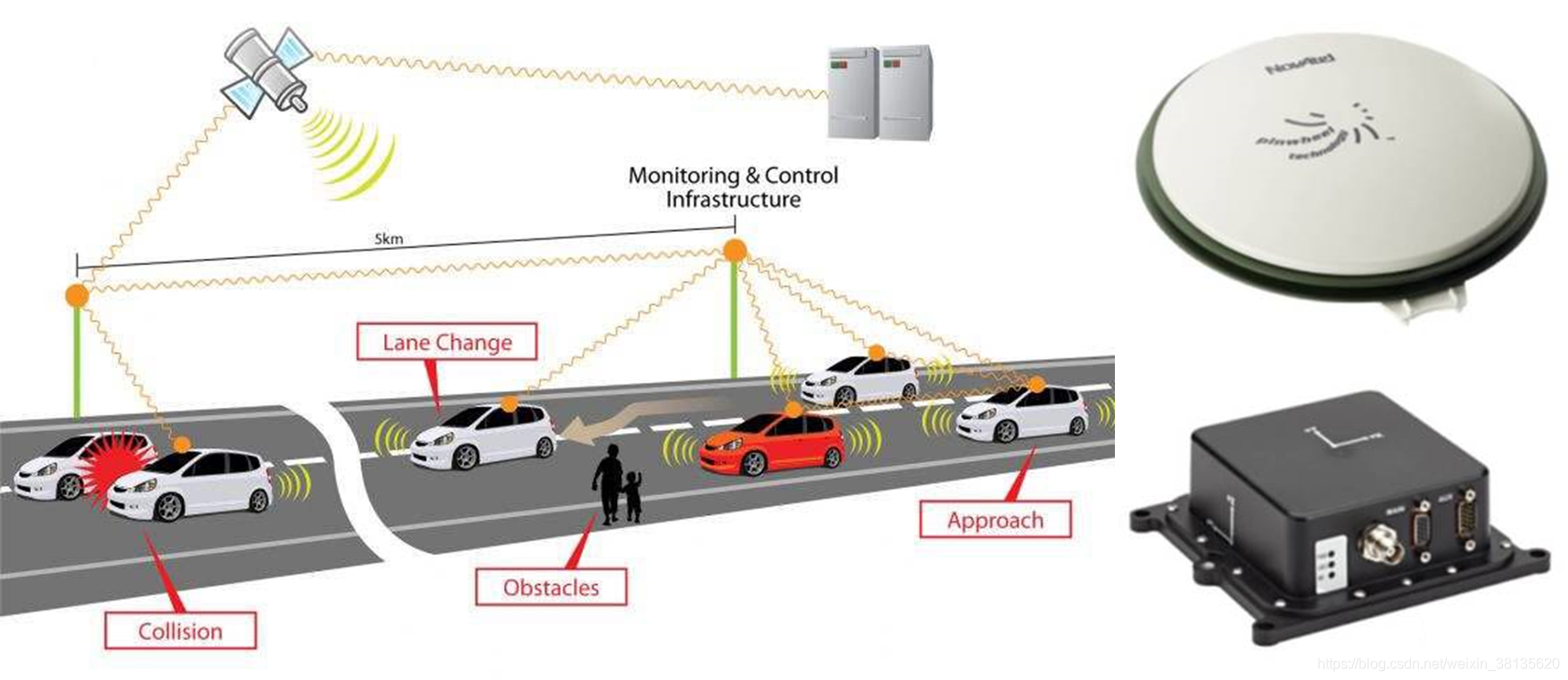

GPS及惯导传感器IMU

- 行车定位是自动驾驶最核心的技术之一,全球定位系统(GPS)在自动驾驶定位中也担负起相当重要的职责。

然而,车是在复杂的动态环境中行驶,尤其在大城市,GPS多路径反射的问题会很明显。

这样得到的GPS定位信息很容易就有几米的误差。

对于在有限宽度高速行驶的汽车来说,这样的误差很有可能导致交通事故。

因此,我们必须借助其他传感器来辅助定位,增强定位的精度。

另外,由于GPS的更新频率低(10Hz),在车辆快速行驶时很难给出精准的实时定位。

惯性传感器(IMU)是检测加速度与旋转运动的高频(1KHz)传感器,对惯性传感器数据进行处理后我们可以实时得出车辆的位移与转动信息,但惯性传感器自身也有偏差与噪音等问题影响结果。

而通过使用基于卡尔曼滤波的传感器融合技术,我们可以融合GPS与惯性传感器数据,各取所长,以达到较好的定位效果。

注意:由于自动驾驶对可靠性和安全性要求非常高,所以基于GPS和惯性传感器的定位并非自动驾驶里唯一的定位方式,我们还会使用LiDAR点云与高精地图匹配,以及视觉里程计算法等定位方法,让各种定位法互相纠正以达到更精准的效果。

当前两类主流核心传感器系统

- 自动驾驶的关键在于利用传感器进行车辆周边环境的判断,不仅是静态障碍物,而且还有移动的车辆和人,动态障碍物大多利用激光传感器进行检测。

- 当下的技术路线主要包括以特斯拉为代表的视觉主导的多传感器融合方案,以及以谷歌 Waymo 为典型代表的低成本激光雷达为主导的两种方案。

- 以视觉为主导的核心传感器系统红外摄像技术和普通摄像技术是现有的自动车常用的视觉技术

- 二者最大的区别在于镜头感知的对象是不同的。

- 普通摄像头只有在白天才能发挥比较好的作用

- 而红外摄像头则不依赖外界人体可见光源。

因此,可以全天使用,具有相对较好的抗干扰能力。

- 以视觉为主导的多传感器融合方案,以特斯拉为代表。

主张采用多摄像头的方案来替代多毫米波雷达和激光雷达方案,这在一定程度上降低了硬件成本但同时增加了软件算法的压力。

- 随着自动驾驶技术日趋成熟,民众对自动驾驶汽车的各种性能要求也必然不断提高,车载传感器势必会越来越多,软件算法的开发无疑会遭受更大的挑战。

以激光雷达为主导的核心传感器系统激光雷达是自动驾驶汽车传感器系统中最强大的传感器之一,常见的激光雷达有二维和三维之分,且各有优劣。

二维激光扫描雷达结构较为简单,扫描得到的二维信息处理起来也比较简单。

三维激光扫描雷达则可以用来得到障碍物的三维信息以进行更为精准的识别,但其价格相对较为昂贵。

谷歌Waymo 作为以激光雷达为主导的自动驾驶方案的典型代表,主要通过 LIDAR 传感器快速发射激光脉冲来计算并确定传感器到障碍物之间的距离,具有方向性好,不易受到地面杂波影响等优点。

不过该系统在具体使用过程中也有着一些明显的缺陷:LIDAR 系统面对 30 ~ 200 米以外的物体可以实现较为精确地识别,但是对于近距离物体的探测却显得有些困难,而且会受到周围环境和天气的影响。

因此,研究者通常将它和其它辅助传感器一起使用以更好地应对不同的环境。

Y 推荐文献

- 机器学习实战之路 - CSDN/zhudj08

- 汽车电子技术 - CSDN/zhudj08

- 《北京理工大学视频课程—— 无人驾驶车辆 - 中国大学MOOC/北京理工大学》 【在线课程/国家精品课程/免费/推荐】

《无人驾驶汽车概论》

作为一门面向初学者的自动驾驶车辆慕课,本课程强调知识体系的系统性和完整性,包括自动驾驶车辆发展历程、应用前景、体系结构,车辆底盘自动化改造,自动车电子电气架构及其硬件,环境感知,定位导航,决策与规划,运动控制,智能网联,自动车的设计与测试等内容。

有助于帮助大家知悉和理解自动驾驶车辆国内外发展历程、应用前景、自动驾驶车辆结构组成;掌握自动驾驶车辆功能需求分析与总体设计方法;能够完成自动驾驶车辆底层系统设计、控制系统设计、感知系统设计、路径规划系统设计,并具有开展仿真与实车测试试验的能力。

X 参考文献

本文链接: https://www.cnblogs.com/johnnyzen

关于博文:评论和私信会在第一时间回复,或直接私信我。

版权声明:本博客所有文章除特别声明外,均采用 BY-NC-SA 许可协议。转载请注明出处!

日常交流:大数据与软件开发-QQ交流群: 774386015 【入群二维码】参见左下角。您的支持、鼓励是博主技术写作的重要动力!

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号