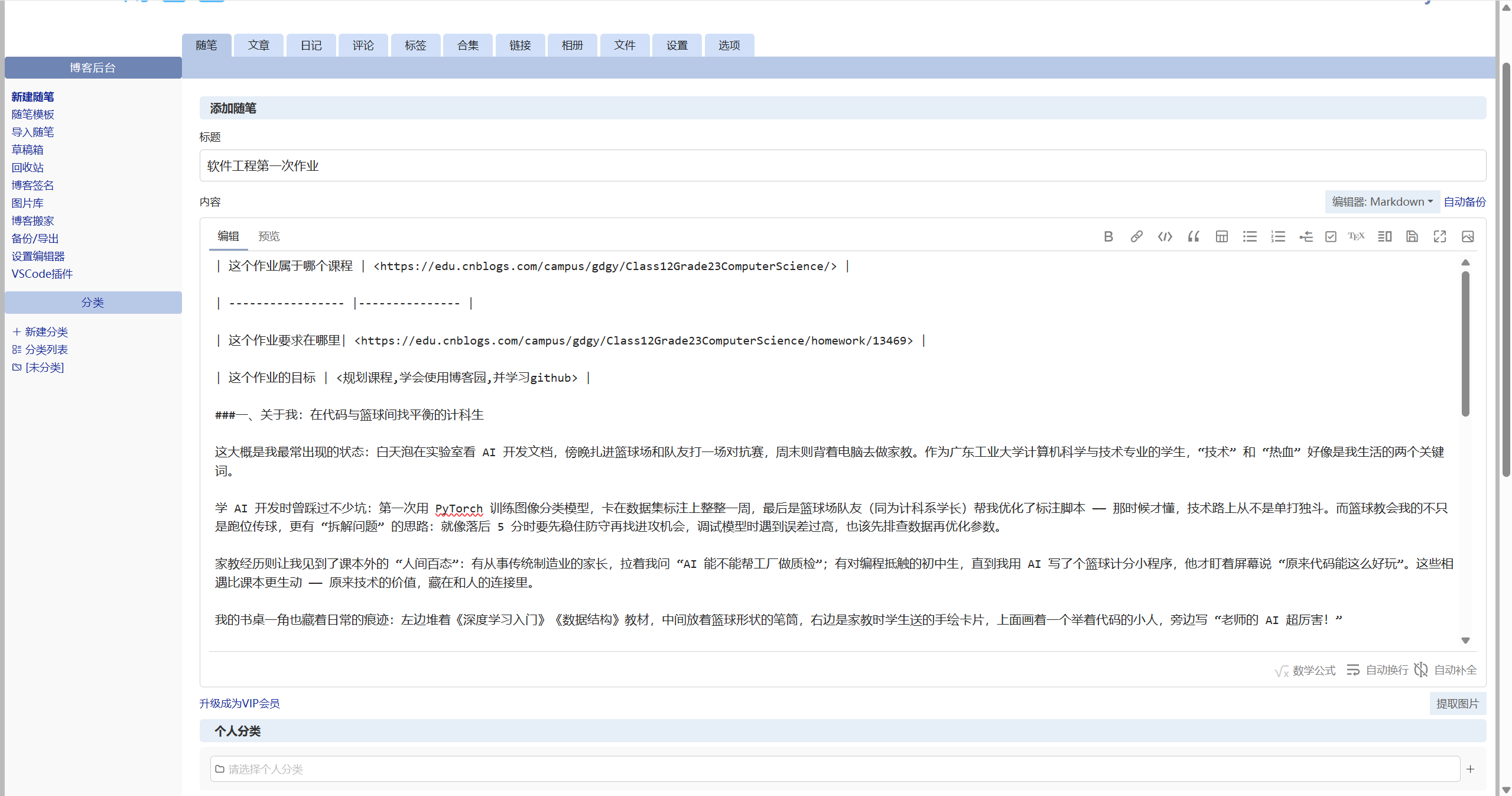

软件工程第一次作业

| 这个作业属于哪个课程 | https://edu.cnblogs.com/campus/gdgy/Class12Grade23ComputerScience/ |

| ----------------- |--------------- |

| 这个作业要求在哪里| https://edu.cnblogs.com/campus/gdgy/Class12Grade23ComputerScience/homework/13469 |

| 这个作业的目标 | <规划课程,学会使用博客园,并学习github> |

一、关于我:在代码与篮球间找平衡的计科生

这大概是我最常出现的状态:白天泡在实验室看 AI 开发文档,傍晚扎进篮球场和队友打一场对抗赛,周末则背着电脑去做家教。作为广东工业大学计算机科学与技术专业的学生,“技术” 和 “热血” 好像是我生活的两个关键词。

学 AI 开发时曾踩过不少坑:第一次用 PyTorch 训练图像分类模型,卡在数据集标注上整整一周,最后是篮球场队友(同为计科系学长)帮我优化了标注脚本 —— 那时候才懂,技术路上从不是单打独斗。而篮球教会我的不只是跑位传球,更有 “拆解问题” 的思路:就像落后 5 分时要先稳住防守再找进攻机会,调试模型时遇到误差过高,也该先排查数据再优化参数。

家教经历则让我见到了课本外的 “人间百态”:有从事传统制造业的家长,拉着我问 “AI 能不能帮工厂做质检”;有对编程抵触的初中生,直到我用 AI 写了个篮球计分小程序,他才盯着屏幕说 “原来代码能这么好玩”。这些相遇比课本更生动 —— 原来技术的价值,藏在和人的连接里。

我的书桌一角也藏着日常的痕迹:左边堆着《深度学习入门》《数据结构》教材,中间放着篮球形状的笔筒,右边是家教时学生送的手绘卡片,上面画着一个举着代码的小人,旁边写 “老师的 AI 超厉害!”

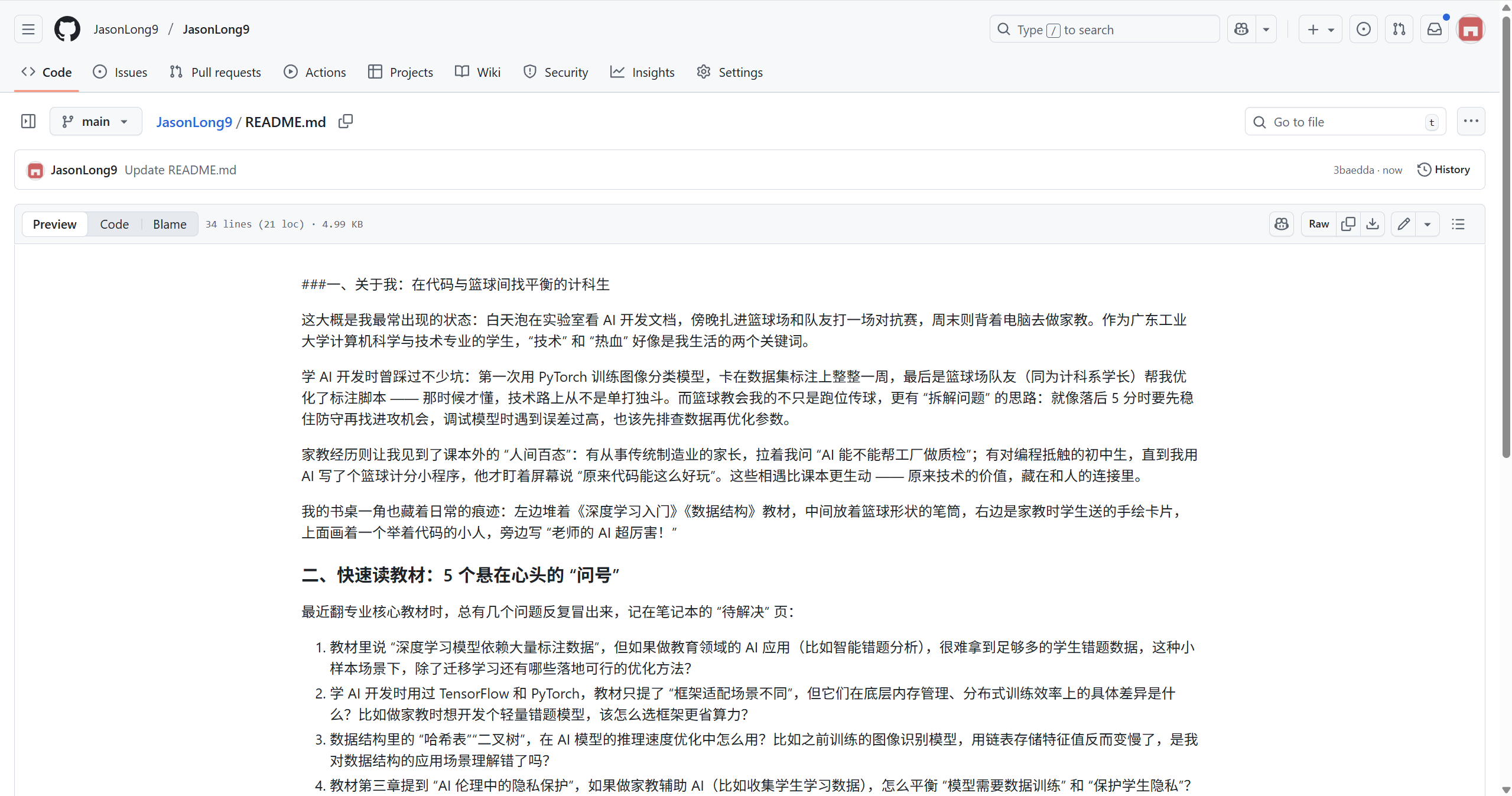

二、快速读教材:5 个悬在心头的 “问号”

最近翻专业核心教材时,总有几个问题反复冒出来,记在笔记本的 “待解决” 页:

- 教材里说 “深度学习模型依赖大量标注数据”,但如果做教育领域的 AI 应用(比如智能错题分析),很难拿到足够多的学生错题数据,这种小样本场景下,除了迁移学习还有哪些落地可行的优化方法?

- 学 AI 开发时用过 TensorFlow 和 PyTorch,教材只提了 “框架适配场景不同”,但它们在底层内存管理、分布式训练效率上的具体差异是什么?比如做家教时想开发个轻量错题模型,该怎么选框架更省算力?

- 数据结构里的 “哈希表”“二叉树”,在 AI 模型的推理速度优化中怎么用?比如之前训练的图像识别模型,用链表存储特征值反而变慢了,是我对数据结构的应用场景理解错了吗?

- 教材第三章提到 “AI 伦理中的隐私保护”,如果做家教辅助 AI(比如收集学生学习数据),怎么平衡 “模型需要数据训练” 和 “保护学生隐私”?比如能不能不存储原始数据,只保留特征向量?

- 传统机器学习的 SVM 算法,在处理计算机视觉任务(比如篮球比赛中的球员动作识别)时,为什么精度不如 CNN?是因为 SVM 对高维数据的处理能力有限,还是我忽略了特征工程的关键步骤?

三、我想收获的:不止于课本的成长

如果说过去的经历是 “打基础”,那接下来我最想收获这几样东西:

- AI 开发的 “落地能力”:不只想在实验室里训练模型,更想把技术用到实际场景 —— 比如帮家教时遇到的初中生做个 “编程启蒙 AI 工具”,或者和篮球队友一起开发个 “篮球战术分析小程序”,让代码真的能解决身边的问题;

- 更立体的 “技术视角”:之前家教时遇到的制造业家长、教育行业的老师,让我发现 AI 在不同领域的需求天差地别,希望能多接触跨行业的案例,比如了解 AI 在工业质检、教育个性化推荐中的实际应用,而不只是停留在教材的理论里;

- “拆解问题” 的底气:现在遇到技术难题还会慌,比如模型调参调了一周没效果就想放弃,希望能通过更多实践(比如参加 AI 竞赛、做项目),像打篮球拆解战术一样,冷静地把复杂问题拆成小步骤解决;

- 更温暖的 “连接能力”:家教时发现,技术再好,不懂怎么和人沟通也没用 —— 比如给家长解释 “AI 能帮孩子补弱科”,不能只说 “模型准确率 90%”,得说 “能精准找到孩子哪类题总错”。希望能多和不同的人交流,把技术讲得更 “接地气”。

四、结尾:在广工的日子,慢慢来

夜晚的广工实验室里,我曾对着电脑屏幕笑 ——AI 错题分析模型的准确率终于到了 85%,旁边放着明天家教要带的讲义,封面上写着 “今天教孩子用代码画篮球”。

其实我不算特别聪明的学生,调试模型会熬夜,打篮球会输比赛,家教时也会被学生问住。但这些碎片凑在一起,就是我在广工的日子:在代码里找逻辑,在篮球里找热血,在和人的相处里找技术的温度。接下来想带着这些 “问号” 和 “期待” 继续走,毕竟计科人的成长,就像训练模型一样 —— 需要耐心,也需要一点点热血。

博客园编辑截图

github截图

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号