极限定义新讲:动态定义与静态定义

本文发布于2021-06-27,2024-9-20再次修订。

极限,比如说数列极限,简单讲来说的是“当n越来越大时,数列\({\{ a}_{n}\}\)越来越靠近实数L”,是一种动态过程,而其正式定义,也称为数列极限的(ε, N)定义,却是这么描述:设 \(\left\{ a_{n} \right\}\) 为数列,\(a\) 为定数,若对任给的正数 \(\varepsilon\), 总存在正整数 \(N\),使得当\(n > N\)时有\(\left| a_{n} - a \right| < \varepsilon\),则称数列 \(\left\{ a_{n} \right\}\) 收敛于\(a\),定数\(a\)称为数列 \(\left\{ a_{n} \right\}\)的极限1。初学者对极限的直观印象在这种定义里几乎完全得不到反映,好多学生看后不知所言为何物,然后却又不得不马上用这个定义去证明各种极限,即便是最后很机械地、按部就班地凑出了该定义要求的形式,学生们对这一切还是耿耿于怀,不知道自己在干什么,究其原因是因为这个定义不够直观、不容易从中看出极限的“影子”,更具体来讲,极限最初在我们的直观认识里是一个动态概念,如本文一开始所说的那样,它是一种动态过程,但在该定义里这种动态过程并没有得到体现,所以这个定义也被称为极限的静态(static)定义2,本文将提出一种更直观的数列极限的动态(dynamic)定义,然后阐明它和静态定义的关系,并提出几条相关的教学建议,最后也引用日本数学家广中平佑的观点试图说明这个不容易理解的极限静态定义产生的原因。

人们对事物的认识是由感性认识到理性认识的,就极限概念而言也是如此,人们先有了对极限的模糊认识,然后才提出了极限的正式定义。所以下文将先基于初学者对极限的感性认识用苏格拉底教学法(Socratic method)一步一步地通过启发性的方式构建出严谨的数列极限动态定义。

师:当n越来越大时,数列\({\{ a}_{n}\}\)越来越靠近极限值L。这一现象用数学语言怎么描述?

生:对于数列中任意一项\(a_{p}\)及其后面任意一项\(a_{q}\)有\({|a}_{p} - L| > {|a}_{q} - L|\)。如果我们拿这个条件来再以\(a_{q}\)作为起点的话,那么其后必有任意一项\(a_{r}满足{|a}_{q} - L| > {|a}_{r} - L|\),这样如果先记\(a_{p}\),\(a_{q}\),\(a_{r}\)三项的下标p,q,r分别为\(n_{1},\ n_{2},n_{3}\),用同样的方法后续我们还可以找到\(n_{4},\ n_{5},n_{6},\ldots\)以至于有

\[{|a}_{n_{1}} - L\left| > {|a}_{n_{2}} - L \right| > {|a}_{n_{3}} - L| > \ldots\]

这实际上是上面的约束条件的另外一种等价表述,该不等式表达了“后面的项总比前面的项更靠近极限”这个意思。

师:如果要让你的描述对常数数列的极限情况仍然适用,该怎么修改?

生:那应该改成\(\geq\),即:对于数列中任意一项\(a_{p}\)及其后面任意一项\(a_{q}\)有\({|a}_{p} - L| \geq {|a}_{q} - L|\)。

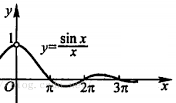

师:现在让我们来看\(y = \frac{\sin x}{x}\),当x越来越大时,也即分母越来越大时,由于分子sinx始终在-1到1之间,所以函数值在x越来越大时越来越靠近0。

现在我们构造一数列\({\{ a}_{n}\}\),每个\(a_{n}\)的值均是((n-1)π, nπ)上函数值域中的任意一个,那么该数列有极限吗?如果有,极限是多少?

生:有极限,值为0。因为函数值在x越来越大时整体越来越靠近0,从各区间((n-1)π, nπ)上函数值域中任意取出来的值组成的数列也符合这一趋势,所以数列\({\{ a}_{n}\}\)的极限也是0。

师:很好!那对于该数列的极限你之前的数学语言描述还适用吗?

生:我发现这种情形下可能会有\({|a}_{p}| < |a_{q}|\)的情况,而这里L=0,所以就不会有\({|a}_{p} - L| \geq {|a}_{q} - L|\)这个结果了,所以只有把“任意的\(a_{q}\)”改成“存在\(a_{q}\)”才行,即:对于数列中任意一项\(a_{p}\),其后总存在\(a_{q}\)使得\({|a}_{p} - L| \geq {|a}_{q} - L|\)。

师:对,在极限过程中并非后面的项都比前面的项更靠近极限,而是总存在后面的项比前面的项更靠近极限,这个例子加深了我们对极限现象的准确掌握。

生:是的,确实有了进一步的认识。

师:如果将数列\(\{\frac{1}{n}\}\)的前10000项都换为0,那么这个数列的极限还是不是0的?

生:呃……也是,毕竟极限研究更关心的是数列足够靠后的所有项的表现,前面有限多项的值是什么我们并不关心。

师:好,认识到这点之后你刚才的数学语言仍能描述这种情况吗?

生:不能了,如果\(a_{p} = a_{10000} = 0\),那么\(a_{p}\)的后面就找不到\(a_{q}\)使得\({|a}_{p} - L| \geq {|a}_{q} - L|\)了,所以不能说\(a_{p}\)也是可以任意取的了,\(a_{p}\)的选取要看数列中是否存在正整数个值为极限值的项,如果存在这种情况,那么\(a_{p}\)只能取数列中值为极限值的最后那一项之后的任意一项,如果不存在这种情况,也就是数列中存在0个或无限个值为极限值的项,那么\(a_{p}\)可任取(对于数列中存在无限个值为极限值的项这种情况如果\(a_{p}\)一开始取到了极限值,那么后面的\(a_{q}\)就只能取值为极限值的项,而这时候也恰有无限个值为极限值的项可选),所以我的表述可以修改为:对于数列中某项之后的任意\(a_{p}\)(这里的“某项”要看数列中是否存在正整数个值为极限值的项来定),其后总存在\(a_{q}\)使得\({|a}_{p} - L| \geq {|a}_{q} - L|\)。这里因为\(a_{p}\)的选取条件导致整个描述稍显啰嗦,不够简洁,所以可改成另外一种更简洁的表述:数列\({\{ a}_{n}\}\)中存在\(a_{n_{1}}\),\(a_{n_{2}}\),\(a_{n_{3}}\),…满足\({|a}_{n_{1}} - L| \geq {|a}_{n_{2}} - L| \geq {|a}_{n_{3}} - L| \geq \ldots\),其中\(n_{1},\ n_{2},n_{3},\ldots\)均是原数列中满足本不等式的任意一项的下标,并且\(n_{1} < n_{2} < n_{3} < \ldots\)。

师:对于数列\(\{\frac{1}{n}\}\),当n越来越大时,\(\frac{1}{n}\)越来越靠近0,但\(\frac{1}{n}\)是不是也越来越靠近\(- 1\)呢?

生:呃……也是啊!

师:你现在的极限描述语言排除得了这种情况吗?

生:不能。

师:所以你现在的描述只反映出总有后面的项比前面的项更接近于L,并没反映出数列\({\{ a}_{n}\}\)足够靠后的所有项接近的只能是L而不是其它数,或者说没有反映出足够靠后的所有项可以无限接近L。

生:是哦!那么我认为还必须要求存在某一项之后的所有项和L的差值都可以小于预先任意指定的足够小的正数,这一要求用数学符号语言可以表述为:总有某项之后的所有\(a_{n}\)满足\({|a}_{n} - L| < \varepsilon\),其中ε是预先任意指定的足够小的正实数。这里的“某项”只能通过解这个不等式来确定。

师:ε取1可以吗?

生:呃……也可以,不过1不够小,换为0.1似乎会更好点。

师:那为什么0.1可以而1就不妥呢?你判断的标准是什么?

生:我只是凭感觉觉得1似乎不能当作足够小的正实数,0.1倒是可以。

师:严谨的数学理论是不能包含这种模糊不清的凭感觉的方式提出来的成分的,你必须给“足够小的正实数”一个明确的定义才行。

生:不妨定义任何在\(\ (0,\ \frac{1}{10^{M}}\rbrack\)内的数都是“足够小的正实数”,其中\(M\)是预先任意指定的正整数,简单起见,我们甚至可以直接取ε为\(\frac{1}{10^{M}}\),即\(\varepsilon = \frac{1}{10^{M}}\)。这样前面这个条件就应该改成:总有某项之后的所有\(a_{n}\)满足\({|a}_{n} - L| < \frac{1}{10^{M}}\),这里M是预先任意指定的正整数。

师:哈,孺子可教也!

生:承蒙老师指点!

师:另外,对于数列\(\frac{1}{1},1,\frac{1}{2},2,\frac{1}{3},3,\ldots ,\frac{1}{n},n,\ldots\)其中仍然存在\(a_{n_{1}}\),\(a_{n_{2}}\),\(a_{n_{3}}\),…满足\({|a}_{n_{1}} - L| \geq {|a}_{n_{2}} - L| \geq {|a}_{n_{3}} - L| \geq \ldots\),但却不会满足我们的第二个条件,换句话说我们通过这第二个条件也排除了这种不想要的情形。

生:对耶,老师所言极是!

至此,我们就得出了能完全描述数列极限现象的两个条件:

-

总有后面的项比前面的项更接近于实数L,对应的数学语言描述是:数列\({\{ a}_{n}\}\)中存在\(a_{n_{1}}\),\(a_{n_{2}}\),\(a_{n_{3}}\),…满足\({|a}_{n_{1}} - L| \geq {|a}_{n_{2}} - L| \geq {|a}_{n_{3}} - L| \geq \ldots\),其中\(n_{1},\ n_{2},n_{3},\ldots\)均是原数列中满足本不等式的任意一项的下标,且\(n_{1} < n_{2} < n_{3} < \ldots\)。

-

足够靠后的所有项可以接近实数L到任意程度,对应的数学语言描述是:总有某项之后的所有\(a_{n}\)满足\({|a}_{n} - L| < \frac{1}{10^{M}}\),此处M是预先任意指定的正整数,这里的“某项”只能根据数列的表达式解这个不等式来确定。

任何满足上述两个条件的实数L就称为数列\({\{ a}_{n}\}\)的极限,极限的动态过程在条件(1)里得到了反映,所以我们可以把上述两个条件看作是数列极限的动态定义。

现在让我们回头再看最初对数列极限的感性认识:“当n越来越大时,数列\({\{ a}_{n}\}\)越来越靠近极限值L”,这种认识反映的只是上述的条件(1)而疏漏了条件(2),由此可见这种直观认识的缺陷,作为修正,我们可以这么说:如果当n越来越大时,数列\({\{ a}_{n}\}\)越来越靠近实数L,并且足够靠后的所有项可以接近实数L到任意程度,则称L是\({\{ a}_{n}\}\)的极限。

再看极限的(ε, N)定义,该定义反映不出极限的动态性,它只表明对于任给的正数\(\varepsilon\)总有某项之后的所有\(a_{n}\)满足\({|a}_{n} - L| < \varepsilon\),其次,为了说明数列里足够靠后的所有项可以接近极限值到任意程度,该定义用了任意指定的正数ε来限定二者间的差距,然而这是一种很松散的、模棱两可的限定,因为ε既可以往小了取也可以往大了取,自然就不能够明确反映出“数列里足够靠后的所有项可以接近极限值到任意程度”这层意思,有鉴于此本文给出的极限动态定义中就直接用\(\frac{1}{10^{M}}\)取代ε,因为对于\(\frac{1}{10^{n}}\),当n越来越大时,\(\frac{1}{10^{n}}\)便会越来越小,越来越靠近0,变得要多小有多小,所以我相信用\(\frac{1}{10^{M}}\)取代ε更能反映出数列里的项可以接近极限值到任意程度这层意思,请读者就此再次回顾条件(2)进一步领略。

实际上有了条件(2)便自然有条件(1),证明:取数列\({\{ a}_{n}\}\)中满足\({\frac{1}{10^{M}} > |a}_{n} - L|\)的一项为\(a_{n_{1}}\),其中\(a_{n_{1}}\)需要根据上述讨论数列中是否有0个、正整数个或无限个值为L的项来取,然后取\(a_{n_{1}}\)后满足\(|a_{n_{1}} - L| \geq {|a}_{n} - L|\)的一项为\(a_{n_{2}}\),取\(a_{n_{2}}\)后满足\(|a_{n_{2}} - L| \geq {|a}_{n} - L|\)的一项为\(a_{n_{3}}\),…其中\(n_{1},\ n_{2},n_{3},\ldots\)均是原数列里满足本不等式的任意一项的下标,显然这样的\(a_{n_{1}}\),\(a_{n_{2}}\),\(a_{n_{3}}\),…能满足条件(1)。所以从逻辑角度来看,条件(1)不是必要的,但如果把条件(1)去掉,那么极限的“动态性”便得不到反映了。实际上把条件(2)里的\(\frac{1}{10^{M}}\)换回ε便是我们既熟悉又陌生的数列极限的(ε, N)定义3,也就是说去掉条件(1)之后极限的动态定义就变成了静态定义,但静态定义相比于动态定义并不能很贴切地、很直观地反映极限现象。所以虽然从逻辑角度来看条件(1)是多余的,但从认知角度来看它的存在却是大有裨益的——它反映着极限的动态性,它使得极限定义更加符合我们的直观认识,没有了它的极限静态定义会在理解上给学生带来很大的困难。所以我提议:(1)从“动态定义”这个概念上来讲似乎有必要相对于“静态定义”提出来明确一下,然后介绍一下如何从极限动态定义走向静态定义。因为极限本身就是一个动态性的过程,极限的动态定义更符合我们的直观认识,也可以避免静态定义给学生造成的那些理解上的困难;(2)判定极限值的话可以继续使用静态定义,因为它比动态定义更简洁,用起来更方便;(3)函数极限的(ε, δ)定义也同样给学生们带来了不符合直觉的困惑,可以考虑用海涅(Eduard Heine)的极限定义来作为函数极限的正式定义4(具体是:对于任何一个收敛于\(x_{0}\)的数列\({\{ x}_{n}\}\),且各个\(x_{n} \neq x_{0}\),如果数列\({\{ f(x}_{n})\}\)的极限是L,那么我们说L是\(f(x)\)在\(x_{0}\)处的极限),因为该定义更能反映出函数极限的动态性,(ε, δ)定义则可用来作为判定极限值的方法。值得一提的是菲赫金哥尔茨的《数学分析原理(第一卷)》第9版里也是先以海涅的方式给出极限定义(见第32部分),其次才给出(ε, δ)定义,并指出对于这两种定义应当结合具体情况哪种方便用哪种(见第33部分)。

最后再补充一点对现在教材里极限定义为何如此抽象难懂的认识,这源于我看日本数学家、菲尔兹奖获得者广中平佑的《数学与创造》一书p107的内容:

“我们数学家在创立理论时也需要做分析工作,此时需要使用抽象的思考方法。在推动理论发展的过程中,我们会尽量忽略具体的因素,逐个击破限制条件,不断增强理论的普遍性。数学可以说是一门“抽象的学问”,抽象的思考方法对数学家来说至关重要。

另外,数学还具有“表达性”。数学中的“表达”是指用十分形象具体的情况再现通过抽象化处理产生的概念。为什么需要再现呢?这是因为很多过于抽象的概念尽管在逻辑上准确无误,但很难让人理解。当通过具体问题来表述相关概念时,人们就会恍然大悟。”

其中的“在推动理论发展的过程中,我们会尽量忽略具体的因素,逐个击破限制条件,不断增强理论的普遍性”这一观点尤其在极限静态定义里对ε的限制上体现得极为明显,而这种做法给学生造成的理解上的困难也是普遍的。

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号