JavaScript-Basic WebAPIs Day3 Notes

1、在如下代码中,checkAll.checked = document.querySelectorAll('.ck:checked').length === cks.length 这个写法有些不太直观,可读性较低。如何理解这种写法。

<script> const checkAll = document.querySelector('#checkAll') const cks = document.querySelectorAll('.ck') checkAll.addEventListener('click', function (){ for(let i = 0; i < cks.length; i++){ cks[i].checked = this.checked } }) for(let i = 0; i < cks.length; i++){ cks[i].addEventListener('click', function (){ checkAll.checked = document.querySelectorAll('.ck:checked').length === cks.length }) } </script>

这段代码实现了一个“全选/反选”的功能:当用户点击“全选”复选框时,所有单独的复选框都会被选中或取消选中;而当用户手动选择或取消选择某个复选框时,如果所有复选框都被选中,“全选”复选框也会被选中,否则取消选中。

我们重点来看这一行代码:

checkAll.checked = document.querySelectorAll('.ck:checked').length === cks.length

分步解释

-

document.querySelectorAll('.ck:checked'):- 这段代码选取页面上所有类名为

.ck且被选中的复选框。:checked是一个CSS伪类选择器,用于选择所有被选中的复选框。 - 结果是一个NodeList,包含了所有被选中的

.ck复选框。

- 这段代码选取页面上所有类名为

-

.length:length属性返回这个NodeList中被选中复选框的数量。

-

cks.length:cks是最开始用querySelectorAll('.ck')获取的所有复选框的集合。cks.length返回所有复选框的总数量。

-

===:- 比较运算符

===用于检查左侧的被选中复选框的数量是否等于右侧的所有复选框的总数量。

- 比较运算符

-

checkAll.checked =:- 最终结果是一个布尔值(

true或false),表示是否所有的复选框都被选中了。如果这个值为true,checkAll的checked属性就会被设置为true,即“全选”复选框会显示为选中状态。反之,如果这个值为false,“全选”复选框会被取消选中。

- 最终结果是一个布尔值(

通俗解释

你可以把这行代码理解为一个检查机制:

- 目的: 每次点击某个单独的复选框时,这行代码会检查当前页面上所有复选框中,有多少个已经被选中了。

- 逻辑: 如果被选中的复选框数量等于所有复选框的总数,那说明所有的复选框都被选中了,此时就把“全选”复选框也设为选中状态。如果不等,说明还有一些复选框未被选中,因此将“全选”复选框取消选中。

改进以提高可读性

为了让代码更直观,你可以把这段逻辑拆解成多个步骤,并使用有意义的变量名。比如:

for(let i = 0; i < cks.length; i++){ cks[i].addEventListener('click', function (){ const checkedCount = document.querySelectorAll('.ck:checked').length; // 被选中的复选框数量 const totalCheckboxes = cks.length; // 总复选框数量 checkAll.checked = checkedCount === totalCheckboxes; // 检查是否所有复选框都被选中 }) }

这样做虽然增加了几行代码,但能让代码的逻辑更加清晰易懂。

2、vscode格式化整理代码的快捷键

先全选(Ctrl + A)住要格式化的范围代码,然后再Ctrl + K, Ctrl + F 即可。

3. 如下代码中最后很多的True是什么意思?请解释说明

<body>

<div class="father">

<div class="son"></div>

</div>

<script>

const fa = document.querySelector('.father')

const son = document.querySelector('.son')

document.addEventListener('click', function () {

alert('I am grandfather')

}, true)

fa.addEventListener('click', function () {

alert('I am father')

}, true)

son.addEventListener('click', function () {

alert('I am son')

}, true)

</script>

</body>

在这个代码中,最后的 true 参数与事件处理程序的执行顺序有关。它指定了事件监听器的第三个参数,即事件处理的“捕获阶段”。

事件捕获与冒泡

在浏览器中,当你点击页面上的某个元素时,事件会在两个阶段传播:

-

捕获阶段(Capturing Phase):

- 事件从根元素(

document或window)开始,逐层向下传播到目标元素。 - 这是事件传播的第一个阶段。

- 事件从根元素(

-

冒泡阶段(Bubbling Phase):

- 事件在目标元素上触发后,逐层向上传播回到根元素。

- 这是事件传播的第二个阶段。

true 参数的作用

在 addEventListener 方法中,第三个参数可以是一个布尔值,用来指定事件监听器在哪个阶段触发:

true: 表示在事件的“捕获阶段”触发事件处理程序。false(默认值): 表示在事件的“冒泡阶段”触发事件处理程序。

代码中 true 的影响

在你的代码中,所有事件监听器都设置了 true,即它们在“捕获阶段”触发:

document.addEventListener('click', function () {

alert('I am grandfather')

}, true)

fa.addEventListener('click', function () {

alert('I am father')

}, true)

son.addEventListener('click', function () {

alert('I am son')

}, true)

事件触发顺序

因为事件从“捕获阶段”开始,因此事件处理程序的触发顺序是:

document: 最外层的祖父元素,因为事件从根元素开始向下传播。.father: 中间的父元素,因为事件从document传播到.father。.son: 目标元素,事件最终到达目标元素。

当你点击 .son 元素时,触发顺序如下:

- 捕获阶段:

document的事件处理程序先触发,弹出 "I am grandfather"。 - 捕获阶段:

fa的事件处理程序然后触发,弹出 "I am father"。 - 捕获阶段: 最后,

son的事件处理程序触发,弹出 "I am son"。

如果你将 true 改为 false 或省略第三个参数,则事件处理程序会在“冒泡阶段”触发,触发顺序会变为:

- 冒泡阶段:

son的事件处理程序先触发。 - 冒泡阶段:

fa的事件处理程序触发。 - 冒泡阶段: 最后,

document的事件处理程序触发。

总结

true 的含义是在事件的捕获阶段触发事件处理程序,这会影响事件处理程序的执行顺序。

在你的代码中,所有的事件处理程序都是在捕获阶段触发的,所以当你点击 .son 时,处理程序的触发顺序是从外到内:document -> .father -> .son。

4、关于事件捕获与冒泡两个阶段,讲的不太理解,请举例详细说明下

为了更好地理解事件的“捕获阶段”和“冒泡阶段”,我们可以通过一个简单的例子来详细说明。

举例说明

完整代码:

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>Document</title>

<style>

.outer,

.middle,

.inner {

width: 300px;

height: 300px;

border: 2px solid black;

display: flex;

justify-content: center;

align-items: center;

}

.outer {

background-color: lightcoral;

}

.middle {

background-color: lightblue;

width: 200px;

height: 200px;

}

.inner {

background-color: lightgreen;

width: 100px;

height: 100px;

}

</style>

</head>

<body>

<div class="outer">

<div class="middle">

<div class="inner"></div>

</div>

</div>

</body>

<script>

document.querySelector('.outer').addEventListener('click', function () {

console.log('Outer Div')

}, true)

document.querySelector('.middle').addEventListener('click', function () {

console.log('Middle Div')

}, true)

document.querySelector('.inner').addEventListener('click', function () {

console.log('Inner Div')

}, true)

// 冒泡阶段

/*

document.querySelector('.outer').addEventListener('click', function() {

console.log('Outer Div');

}, false);

document.querySelector('.middle').addEventListener('click', function() {

console.log('Middle Div');

}, false);

document.querySelector('.inner').addEventListener('click', function() {

console.log('Inner Div');

}, false);

*/

</script>

</html>

假设我们有以下HTML结构:

<body>

<div class="outer">

<div class="middle">

<div class="inner"></div>

</div>

</div>

</body>

这个结构就像套娃一样,<div class="outer"> 是最外层,<div class="middle"> 是中间层,<div class="inner"> 是最内层。

我们要给每个层级都添加一个点击事件监听器,并分别设置为在捕获阶段和冒泡阶段触发。

JavaScript代码

document.querySelector('.outer').addEventListener('click', function() {

console.log('Outer Div');

}, true); // true表示在捕获阶段触发

document.querySelector('.middle').addEventListener('click', function() {

console.log('Middle Div');

}, true); // true表示在捕获阶段触发

document.querySelector('.inner').addEventListener('click', function() {

console.log('Inner Div');

}, true); // true表示在捕获阶段触发

现在,我们在每一层元素上都添加了事件监听器,并且设置了 true 参数,这意味着事件处理函数将在“捕获阶段”触发。

捕获阶段的触发顺序

假设你点击了最内层的 inner 元素,在捕获阶段,事件会按照从外到内的顺序传播:

- 捕获阶段: 事件从

document开始,传播到.outer,此时.outer的事件处理程序触发,输出 "Outer Div"。 - 捕获阶段: 事件继续向下传播到

.middle,此时.middle的事件处理程序触发,输出 "Middle Div"。 - 捕获阶段: 最后,事件传播到目标元素

.inner,此时.inner的事件处理程序触发,输出 "Inner Div"。

输出结果为:

Outer Div

Middle Div

Inner Div

冒泡阶段的触发顺序

如果我们将 true 改为 false 或省略第三个参数:

document.querySelector('.outer').addEventListener('click', function() {

console.log('Outer Div');

}, false); // false表示在冒泡阶段触发

document.querySelector('.middle').addEventListener('click', function() {

console.log('Middle Div');

}, false); // false表示在冒泡阶段触发

document.querySelector('.inner').addEventListener('click', function() {

console.log('Inner Div');

}, false); // false表示在冒泡阶段触发

现在,所有事件处理程序都会在“冒泡阶段”触发。当你点击 inner 元素时,事件会先在目标元素上触发,然后逐层向上传播:

- 冒泡阶段: 事件首先在目标元素

.inner上触发,输出 "Inner Div"。 - 冒泡阶段: 然后,事件传播到

.middle,此时.middle的事件处理程序触发,输出 "Middle Div"。 - 冒泡阶段: 最后,事件传播到

.outer,此时.outer的事件处理程序触发,输出 "Outer Div"。

输出结果为:

Inner Div

Middle Div

Outer Div

总结

- 捕获阶段:事件从文档根部(如

document)开始向下传播,直到目标元素。在捕获阶段触发的事件处理程序会先从外层元素触发,然后逐层到目标元素。 - 冒泡阶段:事件从目标元素开始,逐层向上传播到文档根部。在冒泡阶段触发的事件处理程序会从目标元素开始触发,然后逐层向外层元素传播。

进一步理解

如果你理解事件传播为“传播波浪”,捕获阶段是波浪从岸边向海底传播,而冒泡阶段是波浪从海底向岸边传播。这样你可以更直观地理解事件在页面上的传播路径。

5、对比直接点哪处理哪个元素 和 捕获、冒泡两种方式,通过对比能够更好理解后者的优越性

理解直接点哪处理哪个元素(单一处理方式)和捕获、冒泡两种方式的优越性,可以通过以下对比示例来更好地理解两者在不同场景下的表现。

场景描述

假设我们有一个嵌套的结构,类似于一个菜单系统:

<body>

<div class="menu">

<div class="submenu">

<button class="item">Click Me!</button>

</div>

</div>

</body>

这个结构中,button 是最里面的元素,嵌套在 div.submenu 中,而 div.submenu 又嵌套在 div.menu 中。

方式一:直接处理点击的元素

在这种方式下,我们为每一个元素(button、submenu、menu)都添加单独的点击事件处理逻辑:

<script> document.querySelector('.item').addEventListener('click', function () { console.log('Button clicked'); }); document.querySelector('.submenu').addEventListener('click', function () { console.log('Submenu clicked'); }); document.querySelector('.menu').addEventListener('click', function () { console.log('Menu clicked'); }); </script>

结果:

- 如果你点击

button,控制台会依次打印:Button clickedSubmenu clickedMenu clicked

问题:

- 事件处理混乱:所有点击事件都会发生,因为没有控制事件的传播顺序,可能导致多个处理程序被触发,产生不必要的副作用。

- 代码冗余:每个元素都需要单独处理事件,如果菜单系统复杂,这种处理方式会让代码变得难以维护。

方式二:使用事件捕获和冒泡

在这种方式下,我们利用事件捕获和冒泡机制,控制事件的传播顺序,使得事件处理更加灵活和高效:

<script>

// 捕获阶段处理

document.querySelector('.menu').addEventListener('click', function () {

console.log('Menu Capturing');

}, true); // 捕获阶段

// 冒泡阶段处理

document.querySelector('.menu').addEventListener('click', function () {

console.log('Menu Bubbling');

}, false); // 冒泡阶段

document.querySelector('.submenu').addEventListener('click', function () {

console.log('Submenu Bubbling');

}, false);

document.querySelector('.item').addEventListener('click', function () {

console.log('Button Bubbling');

}, false);

</script>

结果:

- 如果你点击

button,控制台会依次打印:Menu Capturing(捕获阶段)Button Bubbling(冒泡阶段)Submenu Bubbling(冒泡阶段)Menu Bubbling(冒泡阶段)

优越性:

- 更强的控制力:通过捕获阶段,父元素(如

menu)可以在子元素(如button)之前优先处理事件,或者通过冒泡阶段让子元素先处理事件,再由父元素处理。这提供了更灵活的事件管理。 - 事件委托的优势:我们可以只在父元素

menu上监听事件,利用冒泡机制处理所有子元素的点击事件,从而减少事件监听器的数量,优化性能。

对比总结

-

直接处理方式:简单直接,但在处理复杂场景时容易引发事件处理混乱和代码冗余。适用于非常简单的单一交互。

-

捕获和冒泡方式:提供了强大的事件控制能力,可以精细控制事件的传播顺序,处理复杂的交互场景更灵活。适合处理复杂的用户界面,需要多个元素协同工作的场景。

通过这些例子,可以看到捕获和冒泡机制使得事件处理更加灵活和可控,能够轻松应对复杂的交互需求,而直接处理方式在简单场景下虽然有效,但面对复杂应用时,明显不够灵活和高效。

6、第二种写法,除了Menu出现后,其他父元素还是都打印出来了呀,这和第一种又有什么区别呢?

你提到的现象是对的,这种情况确实会发生,但这也正好体现了捕获和冒泡机制的特点和优越性。让我进一步解释这两种机制以及为什么第二种方法在复杂场景中更加灵活和有用。

捕获和冒泡机制的特点

-

捕获阶段:

- 事件从最外层元素开始,逐层向内传播,直到目标元素。

- 在捕获阶段,你可以优先处理事件,甚至在到达目标元素前阻止事件继续传播。

-

冒泡阶段:

- 事件从目标元素开始,逐层向外传播,直到最外层元素。

- 在冒泡阶段,事件已经触发,你可以选择处理或阻止事件继续冒泡。

两种方式的对比

方式一:单一处理方式

在单一处理方式下,每个元素的点击事件都直接处理,没有捕获和冒泡的概念,事件的传播顺序不可控。这可能导致多个元素的点击事件混杂在一起,没有明确的控制力,尤其是当有多个嵌套元素时,事件处理逻辑变得混乱。

方式二:使用捕获和冒泡

在捕获和冒泡机制下,你可以选择在捕获阶段处理事件(优先处理),或者在冒泡阶段处理事件(延后处理)。虽然所有元素都会在捕获和冒泡阶段处理事件,但你可以灵活地控制哪个阶段执行逻辑,并且可以在任何阶段阻止事件传播。

为什么捕获和冒泡机制更优越?

-

更强的控制力:

- 你可以在事件传播的任何阶段选择处理或阻止事件。

- 例如,如果你只想在捕获阶段处理事件,可以在捕获阶段阻止事件传播到目标元素。

-

事件委托:

- 捕获和冒泡机制让事件委托变得可能。你可以在一个父元素上绑定事件监听器,并在子元素上触发事件时处理。这减少了需要绑定的事件监听器数量,提升了性能。

-

灵活性:

- 如果你只想在某个阶段执行逻辑,你可以选择性地在捕获阶段或冒泡阶段处理事件。例如,你可以在捕获阶段阻止事件继续传播,避免子元素触发冒泡事件。

示例:仅在捕获阶段处理事件

如果你只想让 Menu 在捕获阶段处理,而不让事件传播到其他元素,你可以在捕获阶段处理完后停止事件传播:

document.querySelector('.menu').addEventListener('click', function (event) {

console.log('Menu Capturing');

event.stopPropagation(); // 阻止事件传播

}, true);

7、mouseenter, mouseover的概念和区别,请举例说明

mouseenter 和 mouseover 都是 JavaScript 中常见的鼠标事件,它们用于在鼠标指针进入某个元素时触发一些操作。虽然它们的名字听起来相似,但它们在触发条件和行为上有一些细微的区别。

概念与区别

-

mouseenter- 当鼠标指针进入指定元素的边界时触发。

- 不会冒泡:事件只会在目标元素上触发,而不会在其子元素上触发。

-

mouseover- 当鼠标指针进入指定元素或其子元素的边界时触发。

- 会冒泡:当鼠标进入一个元素时,

mouseover事件会在该元素及其所有祖先元素上触发。

示例说明

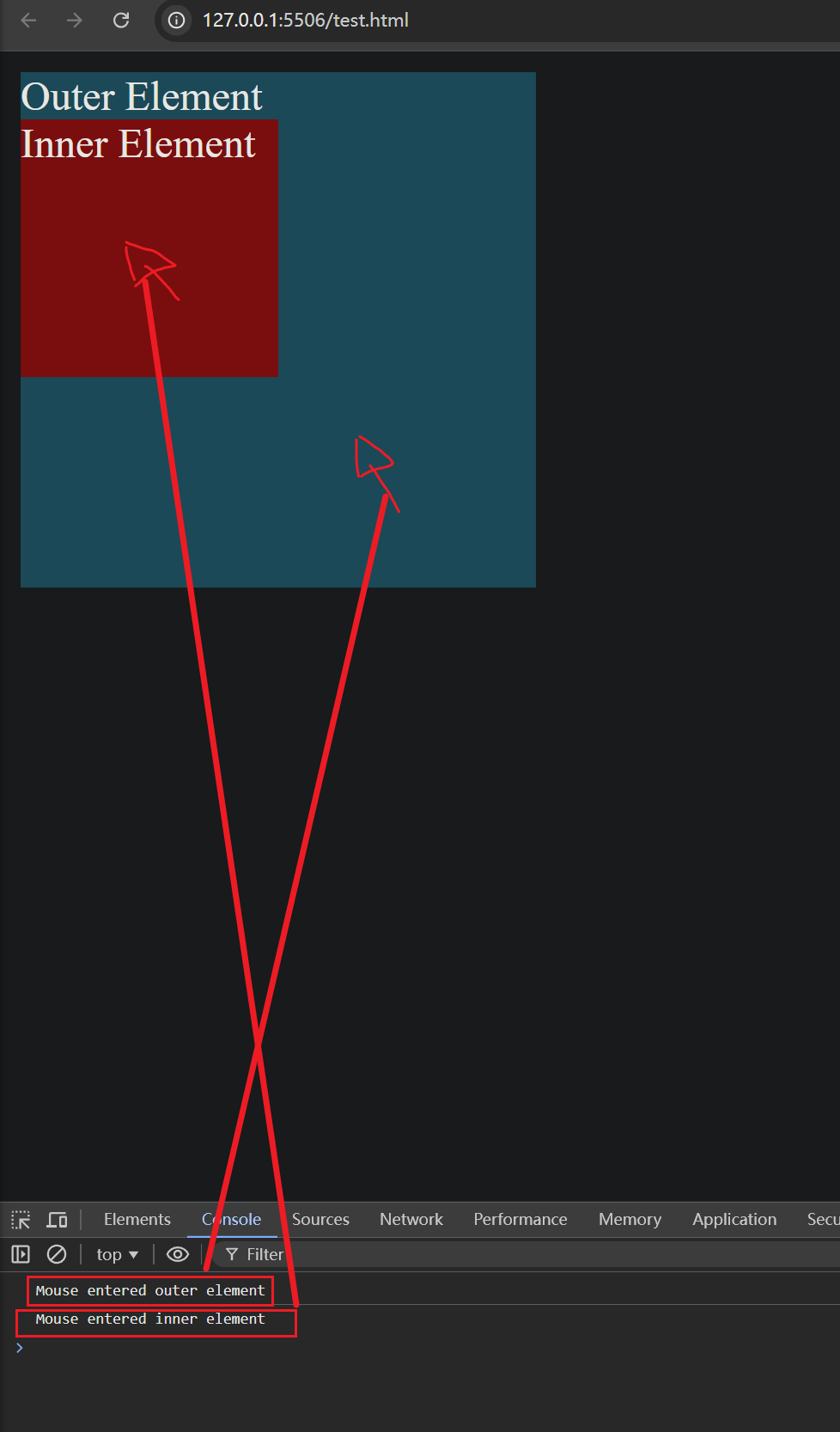

示例 1:mouseenter

<div class="outer" style="width: 200px; height: 200px; background-color: lightblue;"> Outer Element <div class="inner" style="width: 100px; height: 100px; background-color: lightcoral;"> Inner Element </div> </div> <script> document.querySelector('.outer').addEventListener('mouseenter', function() { console.log('Mouse entered outer element'); }); document.querySelector('.inner').addEventListener('mouseenter', function() { console.log('Mouse entered inner element'); }); </script>

解释:

- 当你将鼠标移入

outer元素时,控制台会打印 "Mouse entered outer element"。 - 当你将鼠标移入

inner元素时,控制台会打印 "Mouse entered inner element"。

注意:当鼠标从 outer 元素移到 inner 元素时,不会再次触发 outer 元素的 mouseenter 事件。

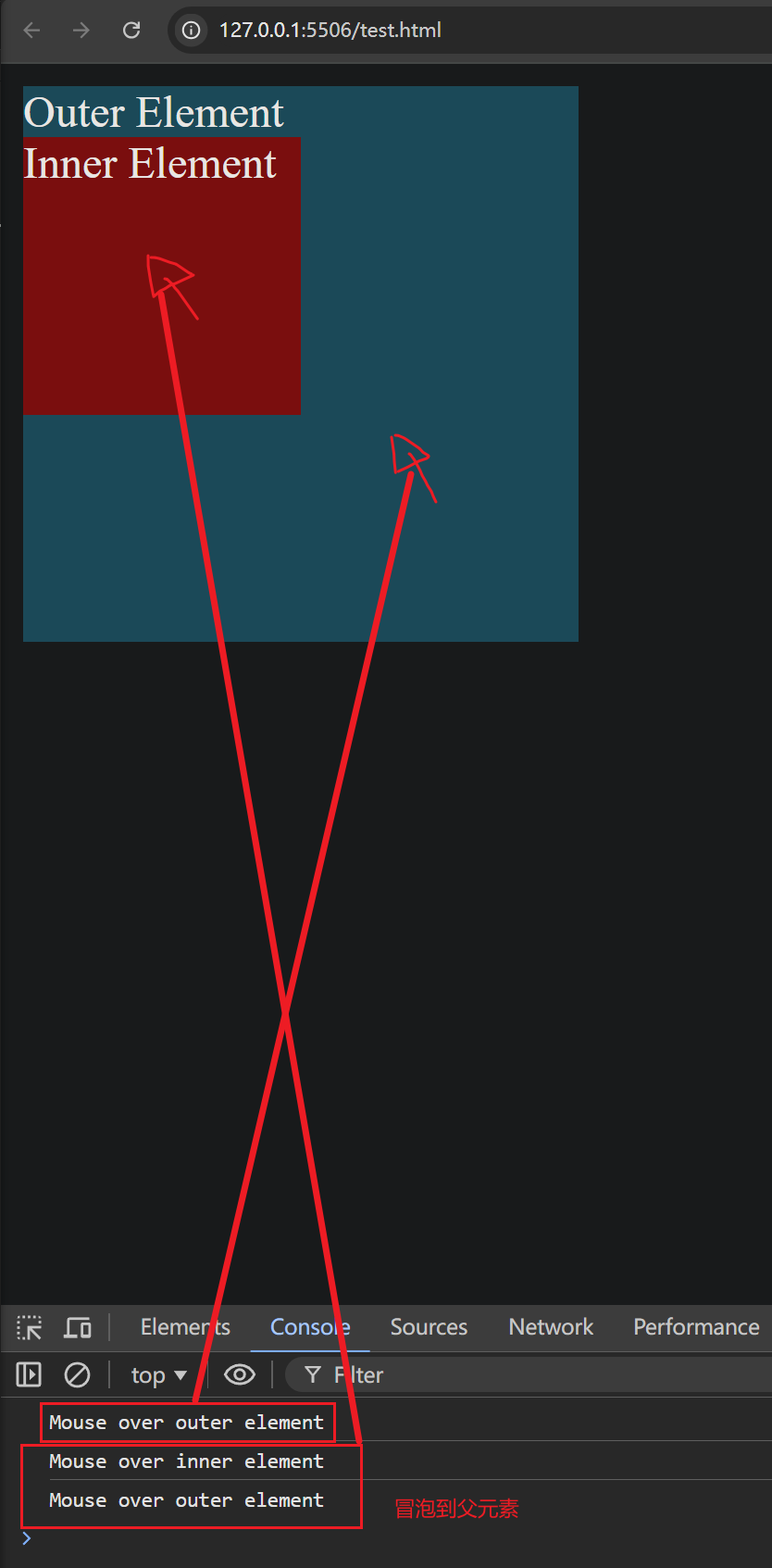

示例 2:mouseover

<div class="outer" style="width: 200px; height: 200px; background-color: lightblue;"> Outer Element <div class="inner" style="width: 100px; height: 100px; background-color: lightcoral;"> Inner Element </div> </div> <script> document.querySelector('.outer').addEventListener('mouseover', function() { console.log('Mouse over outer element'); }); document.querySelector('.inner').addEventListener('mouseover', function() { console.log('Mouse over inner element'); }); </script>

解释:

- 当你将鼠标移入

outer元素时,控制台会打印 "Mouse over outer element"。 - 当你将鼠标移入

inner元素时,控制台会打印 "Mouse over inner element",并且还会再一次打印 "Mouse over outer element"。

注意:mouseover 事件在鼠标移入 inner 元素时,outer 元素的 mouseover 事件会再次触发,因为 mouseover 事件会冒泡到父元素。

主要区别

-

事件冒泡:

mouseover会冒泡到父元素,因此当鼠标移入子元素时,父元素的mouseover事件也会触发。而mouseenter不会冒泡,只在目标元素上触发一次。 -

使用场景:

- 如果你只关心鼠标进入一个元素本身,而不想重复处理其子元素的进入事件,使用

mouseenter。 - 如果你希望在鼠标进入任意子元素时都触发事件,使用

mouseover。

- 如果你只关心鼠标进入一个元素本身,而不想重复处理其子元素的进入事件,使用

总结

mouseenter 和 mouseover 的选择取决于你对事件冒泡的需求。通过理解这两者的区别和使用场景,你可以更精确地控制用户界面的交互行为。

8、如下代码中,console.dir()是什么意思?

<script> const ul = document.querySelector('ul') ul.addEventListener('click', function (e){ // alert(11) // this.style.color = 'red' // console.dir(e.target) if(e.target.tagName === 'LI'){ # LI一定要是大写 e.target.style.color = 'red' } }) </script>

const ul = document.querySelector('ul')

ul.addEventListener('click', function (e){

alert(11)

this.style.color = 'red'

console.dir(e.target)

})

e.target是事件对象e中的一个属性,它指向触发事件的元素(即被点击的元素)。- 当你在点击

ul元素内部的某个子元素时,console.dir(e.target)会将该子元素的详细结构和属性显示在控制台中。

具体作用

- 调试和检查对象:

console.dir()主要用于开发调试,帮助开发者更详细地检查一个对象的属性和方法。通过这种方式,你可以看到e.target对象的完整属性列表,了解有哪些可以利用的属性和方法。

示例输出

假设你在一个 ul 列表中的 li 元素上点击,console.dir(e.target) 可能会在控制台中显示如下信息:

<li> // 被点击的元素 accessKey: "" attributes: NamedNodeMap {0: class, class: class, length: 1} baseURI: "http://example.com/" childElementCount: 0 childNodes: NodeList [] classList: DOMTokenList [] className: "" clientHeight: 20 clientLeft: 0 clientTop: 0 clientWidth: 100 ... </li>

这种显示方式非常有助于深入了解 DOM 元素的属性,便于调试和开发。

8、如下代码中,这一行代码不太理解,尤其是dataset.id这种写法没见过 const i = +e.target.dataset.id

<body>

<div class="tab">

<div class="tab-nav">

<h3>每日特价</h3>

<ul>

<li><a class="active" href="javascript:;" data-id="0">精选</a></li>

<li><a href="javascript:;" data-id="1">美食</a></li>

<li><a href="javascript:;" data-id="2">百货</a></li>

<li><a href="javascript:;" data-id="3">个护</a></li>

<li><a href="javascript:;" data-id="4">预告</a></li>

</ul>

</div>

<div class="tab-content">

<div class="item active"><img src="tab00.png" alt="" /></div>

<div class="item"><img src="tab01.png" alt="" /></div>

<div class="item"><img src="tab02.png" alt="" /></div>

<div class="item"><img src="tab03.png" alt="" /></div>

<div class="item"><img src="tab04.png" alt="" /></div>

</div>

</div>

<script>

const ul = document.querySelector('.tab-nav ul')

const items = document.querySelectorAll('.tab-content .item')

ul.addEventListener('click', function (e){

if(e.target.tagName === 'A'){

document.querySelector('.tab-nav .active').classList.remove('active')

e.target.classList.add('active')

const i = +e.target.dataset.id

document.querySelector('.tab-content .active').classList.remove('active')

items[i].classList.add('active')

}

})

</script>

</body>

在这段代码中,以下这行代码:

const i = +e.target.dataset.id

有几个关键点需要解释,特别是 dataset.id 和 + 运算符的使用。

dataset 的含义

-

dataset是一个用于访问元素上所有data-*属性的对象。在 HTML 中,任何以data-开头的自定义属性都可以通过dataset来获取。例如,如果你有一个 HTML 元素:

<a href="javascript:;" data-id="1">美食</a>

* 你可以通过 dataset 来访问这个 data-id 属性的值:

e.target.dataset.id // "1"

-

这里的

dataset.id就是访问data-id属性的值。注意,data-id中的id直接成为了dataset对象的一个属性。

+ 运算符的作用

-

+运算符 在这里的作用是将字符串转换为数字。HTML 中data-*属性的值通常是字符串类型的,即使你写的是数字,它也会被解析为字符串。为了确保dataset.id返回的值是一个数字,而不是字符串,这里使用了+运算符。例如:

const id = e.target.dataset.id; // "1" 这是一个字符串 const i = +id; // 1 这现在是一个数字

整体逻辑

结合上面两点,const i = +e.target.dataset.id 的作用就是:

- 获取点击的

<a>元素 的data-id属性值(比如"0","1"等等)。 - 将这个值转换为数字,并存储在变量

i中,以便在后续代码中使用。

代码的作用

在这个上下文中,点击了导航中的某个 <a> 标签时,代码会:

- 获取点击的

<a>标签的data-id属性,并将其转换为数字i。 - 利用这个

i来确定需要激活的内容项(在.tab-content中的对应div.item),并将其显示出来。

通过 dataset.id 来读取 data-id 属性的值,再通过 + 将其转换为数字,从而使 items[i] 可以正确索引到对应的内容项并激活它。这种方式非常直观和简洁,适合在动态生成或处理多个元素时使用。

9、为什么我如下代码页面右侧并没有出现滚动条?

<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Document</title> </head> <body> <script> window.addEventListener('scroll', function (){ console.log('Runing in the deep') }) </script> </body> </html>

你的代码中没有出现滚动条的原因是因为页面内容没有超过视口(viewport)的高度。滚动条的出现是由于内容区域的高度大于浏览器窗口的高度,导致需要滚动来查看全部内容。

在你的 HTML 示例中,只有一段 <script> 标签内的 JavaScript 代码,这段代码本身不会创建任何可见的内容。因此,页面内容的高度不会超过浏览器窗口的高度,所以不会出现滚动条。

要使页面出现滚动条,你可以添加足够多的内容,或者设置 body 或者其他元素的高度大于视口的高度。例如:

<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Document with Scroll</title> <style> /* 添加样式来确保内容高度超过视口 */ body { height: 2000px; /* 将 body 的高度设置为 2000px */ margin: 0; } </style> </head> <body> <!-- 页面内容 --> <script> window.addEventListener('scroll', function (){ console.log('Running in the deep'); }); </script> </body> </html>

在这个修改后的示例中,我添加了一些 CSS 样式来设置 body 的高度为 2000 像素,这通常足以确保内容高度超过大多数视口的高度,从而触发滚动条的出现。

10、window具体涵盖的范围是哪块?

详细解释一下window对象在这段代码中以及在浏览器环境中的含义和作用。

window 对象的涵盖范围

什么是 window 对象?

- 全局对象:在浏览器环境中,

window是JavaScript的全局对象,代表浏览器的窗口(或标签页)。 - 全局作用域:所有在全局作用域中声明的变量和函数,默认都成为

window对象的属性和方法。 - 包含的内容:

- 文档对象模型(DOM):

window.document,即当前加载的网页文档。 - 浏览器信息:

window.navigator,浏览器的相关信息。 - 位置和历史记录:

window.location和window.history。 - 计时器:

window.setTimeout和window.setInterval。 - 对话框:

window.alert、window.confirm、window.prompt。

- 文档对象模型(DOM):

window 对象的其他功能

浏览器窗口相关

- 尺寸信息:

window.innerWidth:浏览器窗口的内部宽度(包含滚动条)。window.innerHeight:浏览器窗口的内部高度。

- 屏幕信息:

window.screen:屏幕对象,包含屏幕的高度、宽度等信息。

计时器

window.setTimeout:设置一个定时器,在指定的时间后执行一次函数。window.setInterval:设置一个间隔计时器,每隔指定的时间执行一次函数。

对话框

window.alert:显示一个警告框。window.confirm:显示一个确认框,返回true或false。window.prompt:显示一个提示框,允许用户输入内容。

总结

window对象的涵盖范围:- 代表整个浏览器窗口或标签页,是JavaScript在浏览器环境中的全局对象。

- 包含了与浏览器窗口相关的所有信息和功能,包括但不限于页面内容、浏览器信息、窗口尺寸、历史记录、计时器等。

- 在你的代码中:

- 通过在

window对象上监听scroll事件,可以捕获用户对整个页面的滚动操作。 - 根据页面滚动的位置,动态控制

div元素的显示和隐藏。

- 通过在

实际应用场景举例

返回顶部按钮

- 需求:当用户向下滚动页面时,显示一个“返回顶部”的按钮,点击后返回页面顶部。

- 实现:

- 在

window上监听scroll事件,判断scrollTop的值。 - 当滚动距离超过一定值时,显示按钮;否则,隐藏按钮。

- 在

懒加载(Lazy Loading)

- 需求:在用户滚动页面时,动态加载更多的内容或图片,提升初始加载速度。

- 实现:

- 在

window上监听scroll事件,检测用户何时接近页面底部。 - 当满足条件时,加载新的内容并添加到页面中。

- 在

固定导航栏

- 需求:当用户向下滚动页面时,让导航栏固定在页面顶部,方便用户随时访问导航。

- 实现:

- 在

window上监听scroll事件,判断滚动距离。 - 当滚动超过导航栏的初始位置时,修改导航栏的样式(如

position: fixed; top: 0;),使其固定在页面顶部。

- 在

深入理解 window 和 document

window是全局对象:- 所有全局变量和函数都是

window的属性。 - 例如,声明

var x = 10;,实际上window.x的值也是10。

- 所有全局变量和函数都是

document是window的属性:- 通过

window.document访问页面的DOM结构。 - 常用的DOM操作方法,如

getElementById、querySelector,都是document的方法。

- 通过

结论

window对象涵盖了浏览器窗口内的所有内容和功能,是JavaScript在浏览器环境中的顶层对象。在你的代码中,window代表整个页面的可视区域。

通过在window对象上监听scroll事件,可以捕获用户对页面的滚动操作,从而实现根据滚动位置动态显示或隐藏元素的功能。

11、如下代码的display: inline-block;的作用是什么?

<style> div { display: inline-block; height: 200px; background-color: pink; padding: 10px; border: 20px solid red; } </style>

概念与作用

inline-block 是一种 CSS display 属性的值,它结合了 inline 和 block 元素的特性:

inline元素(如<span>)默认不会换行,且只占用它内容的宽度。block元素(如<div>)默认会换行,并占据整个行的宽度。

inline-block 则让元素具备以下特性:

- 元素不会自动换行(类似

inline),可以和其他元素在同一行。 - 元素的宽高可以通过

width和height来控制(类似block)。 - 它的内容可以包裹在一个矩形框内,可以设置

margin、padding和border,这些会占用元素之外的空间。

通俗解释

可以把 inline-block 想象成:

- 像积木块一样的小盒子:每个盒子有固定的宽高,多个盒子可以摆在一行里(不会像

block那样自动换行)。 - 它们可以按需要排列:你可以为每个小盒子设置宽高、内边距、外边距、边框等属性,但它们不会像

block元素一样总是占据整行。

画图说明

视觉示例:

假设有多个 div 元素都使用了 inline-block:

-----------------------------------------

| [block1] [block2] [block3] |

| [block4] [block5] |

-----------------------------------------

这些 div 元素并排在一行,不会像 block 元素那样每个都独占一行。如果是 block 元素,它们会换行占据整行,但 inline-block 允许它们像积木一样紧密排列。

代码与效果

<div style="display: inline-block; height: 200px; width: 100px; background-color: pink; padding: 10px; border: 20px solid red;">

Block 1

</div>

<div style="display: inline-block; height: 200px; width: 100px; background-color: lightblue; padding: 10px; border: 20px solid blue;">

Block 2

</div>

这段代码会在一行显示两个盒子(block1 和 block2),各自有不同的样式。

12、如下CSS代码的含义,如何理解

.header { position: fixed; top: -80px; left: 0; width: 100%; height: 80px; background-color: purple; text-align: center; color: #fff; line-height: 80px; font-size: 30px; transition: all .3s; }

这段CSS代码定义了一个名为 .header 的类,用来设计一个头部元素。以下是每个属性的含义:

1. position: fixed;

- 固定定位:这个元素的位置相对于浏览器窗口是固定的,不会随着页面的滚动而移动。无论用户滚动到哪里,头部都会固定在页面的某个位置。

2. top: -80px;

- 向上偏移:将

.header元素从浏览器窗口的顶部向上移动 80 像素。因此,默认情况下,头部元素会隐藏在页面的上方。

3. left: 0;

- 左侧对齐:元素的左侧对齐到页面的左边缘,意味着它会从页面的最左侧开始显示。

4. width: 100%;

- 宽度为 100%:元素的宽度会占据页面的整个宽度。

5. height: 80px;

- 高度为 80 像素:头部元素的高度为 80 像素。

6. background-color: purple;

- 背景颜色为紫色:头部的背景颜色设定为紫色。

7. text-align: center;

- 文本居中对齐:使得头部内部的文字水平居中对齐。

8. color: #fff;

- 文字颜色为白色:头部文字的颜色设置为白色。

9. line-height: 80px;

- 行高为 80 像素:由于行高与元素高度相同,这可以使文字垂直居中显示。

10. font-size: 30px;

- 字体大小为 30 像素:头部文字的字体大小设置为 30 像素。

11. transition: all .3s;

- 过渡效果:当头部的样式发生变化时,所有属性都会以 0.3 秒的时间进行平滑的过渡。例如,如果

top值从-80px改变为0,元素会平滑地从隐藏状态进入页面内。

13、理解下如下CSS代码

.content { overflow: hidden; width: 1000px; height: 3000px; background-color: pink; margin: 0 auto; }

这段CSS代码定义了一个类 .content,用于设置页面中的内容区域。以下是每个属性的含义:

1. overflow: hidden;

- 隐藏溢出:如果内容超过了指定的宽度和高度(

width和height),超出的部分将被隐藏,不会显示,也不会出现滚动条。这可以用于防止内容超出容器边界。

2. width: 1000px;

- 宽度为 1000 像素:该元素的宽度被设定为固定的 1000 像素。

3. height: 3000px;

- 高度为 3000 像素:该元素的高度被固定为 3000 像素。这意味着内容区会很高,通常用于展示大量内容。

4. background-color: pink;

- 背景颜色为粉红色:为内容区域设置了粉红色的背景。

5. margin: 0 auto;

- 居中对齐:

margin: 0 auto;意味着在水平方向上内容会居中显示。auto将左右两侧的外边距(margin)自动平分,水平居中。0指定上下没有外边距。

总结效果

这段代码会创建一个高度为 3000 像素、宽度为 1000 像素的粉红色内容区域,它会水平居中显示在页面中,并且如果内容溢出,超出部分将被隐藏。

14、这个alt参数是什么含义?

<div class="backtop">

<img src="./images/close2.png" alt="">

<a href="javascript:;"></a>

</div>

在HTML中,alt 参数(属性)全称为 “alternative text”,即 替代文本,通常用于描述图像内容。

当图像无法加载或显示时,alt 属性中的文本将会代替图像显示给用户。此外,alt 还被屏幕阅读器用于为视觉障碍用户提供对图像的描述。

具体解释:

alt="":空的alt属性表示图像没有描述性文本。浏览器会知道这是一个不需要替代文本的图像,通常会忽略它。在一些情况下,比如装饰性的图片,开发者可以选择不提供alt文本,以避免不必要的冗余信息。

在你的代码中:

<img src="./images/close2.png" alt="">

src="./images/close2.png":指向显示的图片close2.png。alt="":没有提供替代文本,意味着如果图片无法显示,用户也不会看到任何替代说明。这通常用于纯装饰性的图片,它们没有实际的内容信息需要传递给用户。

使用场景:

-

非装饰性图片:应提供简洁但有意义的

alt文本,以描述图像的内容或功能。

<img src="logo.png" alt="Company Logo">

装饰性图片:可以使用空 alt="",表明它们不重要,不需要描述。

<img src="decorative-border.png" alt="">

这样做有助于网页的可访问性,特别是对于使用屏幕阅读器的用户。

追问:那这个代码里面的"javascript:;"是什么含义呢

<a href="javascript:;"></a>

href="javascript:;" 是一种使用 JavaScript 的特殊语法,常见于 HTML 的 <a> 链接标签中。具体解释如下:

含义

javascript:;是一个 URL 伪协议(javascript:)后面跟着一个空的 JavaScript 语句(;)。- 由于没有实际的 JavaScript 代码要执行,所以这个语法实际上什么也不做。

使用目的

-

占位符链接:

- 开发者常使用

href="javascript:;"作为 占位符,表示这个<a>元素暂时没有实际的跳转功能,或功能还在开发中。 - 这样做可以防止

<a>标签默认的跳转行为,同时仍然允许它被点击。它类似于href="#",但不会导致页面滚动到顶部(#会滚动页面)。

- 开发者常使用

-

绑定 JavaScript 事件:

- 通常,开发者可能会通过 JavaScript 为这个链接元素添加点击事件。例如,在代码中通过

onclick事件进行操作,但不希望默认的href行为被触发。

- 通常,开发者可能会通过 JavaScript 为这个链接元素添加点击事件。例如,在代码中通过

示例:

<a href="javascript:;" onclick="alert('You clicked the link!');">Click me</a>

在这个示例中,虽然链接的 href 不做任何操作,但点击时会触发 onclick 事件,弹出一个消息框。

总结

javascript:;是用来防止<a>链接跳转的占位符,通常用于那些需要 JavaScript 绑定事件或临时没有链接目标的元素。

15、如下代码的sk.offsetTop这个属性是指什么?

在这段代码中,sk.offsetTop 指的是元素 .sk(即 "秒杀模块")相对于 其父元素 顶部的垂直偏移距离。

具体解释:

-

offsetTop是一个 DOM 属性,用来获取一个元素相对于其 包含块(containing block) 的顶部边缘的 垂直距离。通常这个“包含块”是指离这个元素最近的 相对定位(relative positioning) 或 固定定位(fixed positioning) 的祖先元素。如果没有定位的祖先元素,offsetTop计算的是元素相对于 整个文档顶部 的距离。 -

在这个例子中,

sk.offsetTop表示.sk这个元素("秒杀模块")的 顶端到整个文档的顶部 的垂直距离。???(见追问) 当你滚动页面时,offsetTop的值不会改变,因为它是页面加载时元素的初始位置。

代码逻辑:

const sk = document.querySelector('.sk')

const header = document.querySelector('.header')

// 1. 页面滚动事件

window.addEventListener('scroll', function () {

// 获取页面被卷去的头部高度

const n = document.documentElement.scrollTop

// 如果页面被卷去的高度 >= 秒杀模块的顶部位置

if (n >= sk.offsetTop) { # 这个的理解,尤为重要

// 将头部导航栏的top值设为0,使其显示出来

header.style.top = 0

} else {

// 如果页面卷去的高度小于秒杀模块的位置,将头部隐藏

header.style.top = '-80px'

}

})

工作原理:

-

页面滚动时:通过

window.addEventListener('scroll', ...)监听页面的滚动事件。 -

获取滚动高度:

document.documentElement.scrollTop获取页面滚动的距离,即页面顶部被卷走的高度。 -

判断位置:将当前页面滚动的距离(

scrollTop)与秒杀模块的offsetTop(模块距页面顶部的距离)进行比较。- 如果页面滚动的距离大于或等于

sk.offsetTop,说明 "秒杀模块" 出现在视口顶部,此时将头部导航栏header的top值设置为0,使其显示。 - 否则,将头部导航栏隐藏(

top: -80px),使其滑出视图。

- 如果页面滚动的距离大于或等于

总结:

sk.offsetTop用来确定秒杀模块距离页面顶部的垂直距离。- 代码通过比较页面的滚动距离和

offsetTop,来控制顶部导航栏的显示和隐藏。

追问:为什么sk.offsetTop 表示 .sk 这个元素("秒杀模块")的 顶端到整个文档的顶部 的垂直距离?而不是到<div class="content">的垂直距离?sk的父元素不是content吗

这是一个常见的疑问,解释如下:

offsetTop 实际上表示的是 元素相对于最近的“定位祖先”(positioned ancestor)的距离,

如果元素的所有祖先元素都没有显式的定位(即没有设置 position: relative, absolute, fixed 等),那么 offsetTop 计算的是 相对于整个文档顶部的距离。

你的代码中:

<div class="content"> <div class="sk">秒杀模块</div> </div>

<div class="content">并没有设置position: relative或其他定位属性,因此它不是sk的“定位祖先”。- 当元素的父元素没有显式定位时,

offsetTop将默认计算 相对于文档的顶部 的垂直距离。

为什么不是相对于 <div class="content"> 的距离?

因为 content 没有显式设置 position 属性。如果你想让 sk.offsetTop 计算相对于 content 的距离,可以给 content 设置 position: relative;,使 content 成为 sk 的“定位祖先”。

例子:

<div class="content" style="position: relative;"> <div class="sk">秒杀模块</div> </div>

在这种情况下,sk.offsetTop 就会返回 .sk 相对于 content 的顶部的垂直距离,而不是相对于整个文档顶部的距离。

结论:

- 如果没有定位的祖先元素,

offsetTop会计算 元素相对于整个文档顶部的距离。 - 如果最近的祖先元素有定位(比如

position: relative),offsetTop会计算相对于这个定位祖先的距离。

16、对于如下代码,请解释下这个getBoundingClientRect()的含义

<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Document</title> <style> body { height: 2000px; } div { width: 200px; height: 200px; background-color: pink; margin: 100px; } </style> </head> <body> <div></div> <script> const div = document.querySelector('div') console.log(div.getBoundingClientRect()) </script> </body> </html>

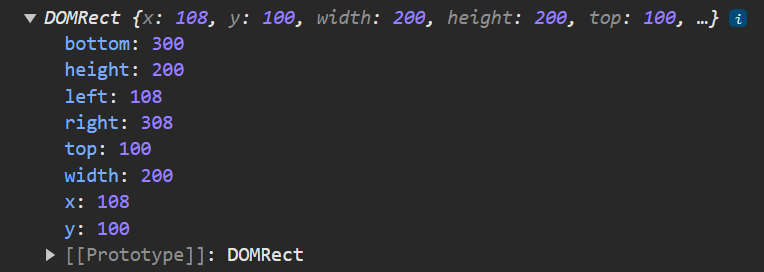

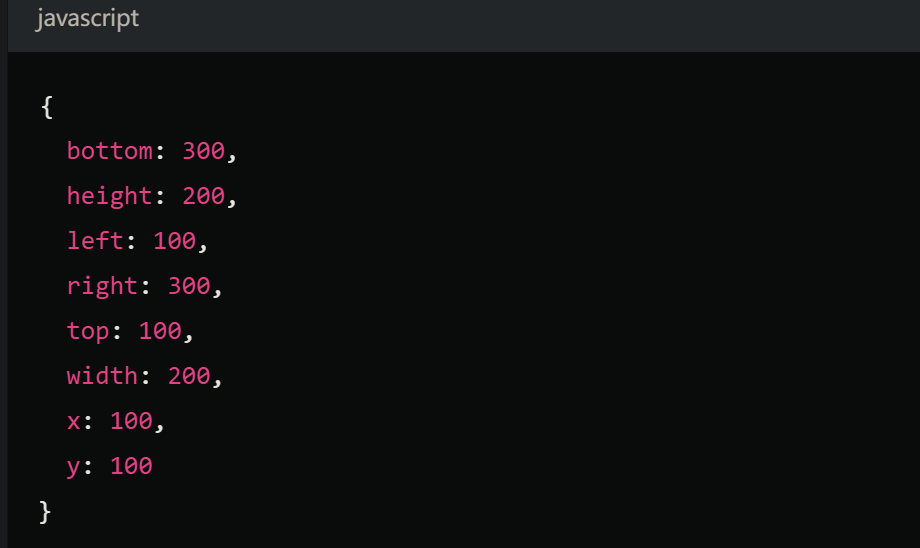

在这段代码中,div.getBoundingClientRect() 是一个方法,用于获取元素相对于视口(viewport)的位置及其尺寸信息。这个方法返回一个 DOMRect 对象,其中包含元素的边界及其在视口中的位置信息。

getBoundingClientRect() 返回的 DOMRect 对象的属性:

top:元素上边框到视口顶部的距离。right:元素右边框到视口左边的距离。bottom:元素下边框到视口顶部的距离。left:元素左边框到视口左边的距离。width:元素的宽度。height:元素的高度。- 其他属性如

x和y,在现代浏览器中是left和top的别名。

在你的代码中:

const div = document.querySelector('div')

console.log(div.getBoundingClientRect())

div.getBoundingClientRect()返回的对象包含该<div>元素的位置和大小:top:距离视口顶部的距离,约为 100px(因为设置了margin: 100px,且文档顶部与视口顶部对齐)。left:距离视口左边的距离,也是约为 100px。right:距离视口左边的总距离,即left + width,约为100px + 200px = 300px。bottom:距离视口顶部的总距离,即top + height,约为100px + 200px = 300px。width和height:返回的宽度和高度是 200px,跟 CSS 中设置的一样。

使用场景:

- 获取元素在屏幕中的位置:比如确定某个元素是否在视口中可见。

- 实现动画:可以用来获取元素的确切位置,然后通过 JavaScript 进行精确的动画操作。

- 碰撞检测:在游戏或拖拽等交互中,

getBoundingClientRect可以用于检测两个元素是否相互重叠。

示例输出:

假设 div 元素的位置和尺寸如下:

{ bottom: 300, height: 200, left: 100, right: 300, top: 100, width: 200, x: 100, y: 100 }

这个输出表示 div 的上边距离视口顶部 100px,左边距离视口左侧 100px,宽度和高度都是 200px。

追问:上面提到的Viewport【视口】是什么?画图说明下

这个图示展示了网页浏览器中的视口(viewport)。

视口是浏览器窗口中可见的网页部分,即你在没有滚动时能看到的区域。

图中明确标出了视口,并显示了浏览器窗口外部的区域,这些部分不属于视口范围,只有通过滚动才能查看。

追问:为什么我实际在浏览器看到的结果和你提供的上述结果不一致呢?

你在浏览器中控制台看到的结果和我之前举的示例结果有所出入,原因是浏览器中的 getBoundingClientRect() 返回的 left 和 x 值并不是固定的,

它们会受到浏览器窗口的实际布局、边距、滚动条、缩放比例以及其他布局相关因素的影响。

在你的控制台中显示的结果:

left: 108和x: 108表示div元素的左边距离浏览器视口左侧 108 像素。- 我的示例中提供的

left: 100和x: 100是假设了一个简单的情景,忽略了浏览器的实际布局差异。

为什么会有不同的值?

- 浏览器默认样式:不同的浏览器或页面设置可能有一些默认样式(例如边距、滚动条、页面缩放等)会影响到元素的位置计算。

- 缩放:如果浏览器页面缩放比例不是 100%,

getBoundingClientRect()返回的值可能会因为缩放而有所偏移。 - 滚动条或页面偏移:某些浏览器默认会为页面添加滚动条或有其他不可见的页面元素,这些可能导致布局上的细微差异。

关键因素总结:

- 浏览器环境:不同浏览器或者窗口大小,可能导致

getBoundingClientRect()计算的left,top等值不一样。 - 页面布局或缩放:页面的缩放设置或者边距、滚动条等因素也会影响这个方法的返回结果。

因此,你的控制台显示的值比示例中的值多出了一些像素,这是由于浏览器实际布局和默认样式的影响。

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号