“桦加沙”进入扫尾阶段:如何用卫星守护通信生命线

今年第18号台风“桦加沙”于9月24日在广东省阳江市海陵岛登陆,中心附近最大风力达14级,给华南沿海带来强烈风雨和巨浪冲击。作为2025年以来影响我国最强的台风,“桦加沙”具有强度极端、风圈范围广、登陆速度快等特点,登陆前已造成菲律宾5人死亡、4人失踪,香港101人受伤,台湾15人死亡、31人失联。广东全省上下迅速进入临战状态,阳江、茂名、湛江等地先后实施停课、停工、停产、停运、停市的“五停”措施,全力保障群众生命安全。

经过48小时的防御与应对,截至9月25日下午,台风强度已减弱为热带风暴级,各地海上作业、港口航运和部分工厂陆续恢复运行,防汛防台进入扫尾阶段。

台风“桦加沙”所带来的大范围灾害,正是应急通信发挥作用的典型场景。传统的光纤和基站通信体系,在极端天气下往往面临多重打击:电力中断导致基站停摆,光缆中断切断信息通路,甚至核心机房受损引发区域级通信瘫痪。在此背景下,卫星通信成为兜底手段。

卫星通信最大的优势在于其广覆盖与强抗毁性。一颗地球同步轨道(GEO,Geostationary Earth Orbit)卫星就能覆盖三分之一地球表面,低轨卫星星座则能通过大规模组网实现全球无缝通信。与传统通信设施不同,卫星通信链路不依赖地面基站和光缆,即便灾区成为“信息孤岛”,只要携带便携式卫星终端,就能第一时间完成信息回传和指挥调度。

正因如此,卫星通信在历次地震、洪涝和台风救援中都发挥过关键作用。2025年1月的西藏日喀则地震中,中国电信卫星公司迅速组建第一批应急通信保障队伍,携带100部天通卫星终端、20部天通猫及号卡前往日喀则震区支援,实现灾情信息的实时回传。

事实上,卫星通信技术正在经历深刻的演进,主要分为低轨卫星和卫星互联网两大方向。

与GEO卫星相比,低轨卫星轨道高度仅2000公里以下,信号传输延迟从传统的500-700毫秒降低至20-40毫秒,几乎接近光纤水平。这种低时延特性,使其能够支持高清视频回传、远程医疗、无人机应急侦察等新型任务。Starlink等低轨星座已率先验证了这一能力,而中国的商用低轨星座也正在加速部署,未来将为应急通信提供更灵活、更高效的选择。

另一条演进路径是卫星物联网。在灾害场景中,单靠人工上报和图像传输是不够的,必须依靠海量传感器对水位、风速、地震波等数据进行实时监测。但在山地、海岛等偏远地区,蜂窝网络往往覆盖不足。卫星物联网通过将传感器与低轨卫星直接相连,可以在毫秒级时延内回传监测数据,帮助救援人员快速判断灾情。例如,在电力应急场景中,低轨卫星物联网已用于山区电网监测,实现端到端小于50毫秒的时延,确保灾区电力恢复方案的快速部署。

更值得关注的是5G与卫星通信的深度融合。随着5G-A(5G-Advanced)进入应用阶段,其高速率、低时延、大容量的特性与低轨卫星相结合,可显著提升应急通信体系的韧性。未来,灾害救援现场不仅能通过卫星建立基本语音通信,还能通过5G卫星融合网络实现高清视频回传、无人机实时巡检、远程指挥的全链路通信。2025年2月,国内企业已完成低轨卫星与5G-A NR-NTN(非地面网络)技术的测试,为标准制定和规模应用奠定了基础。

然而,卫星通信并非万能钥匙。高昂的建设和运维成本、复杂环境下地面终端的稳定性不足、带宽资源的有限性,仍然制约着其普及与应用。以Starlink为例,每颗V2卫星的部署成本超过300万美元,庞大的星座需要持续发射与维护;在强台风暴雨条件下,用户终端的带宽和传输稳定性也会明显下降。这些难题必须通过技术进步与产业协作来逐步克服。

在此背景下,数字卫星的概念应运而生。数字卫星并非真实在轨运行的航天器,而是基于全数字仿真与高保真建模构建的虚拟卫星。它能够在虚拟环境中模拟卫星的动力学、链路、载荷、通信协议乃至整星组网过程,相当于为真实卫星任务提供一套“虚拟彩排”,同时也能帮助工程师在卫星尚未发射前就完成地面站兼容性测试、频谱协调验证和任务规划,大幅缩短研发周期。

目前,数字卫星已逐渐成为国内卫星互联网和应急通信的重要研究方向。天目全数字实时仿真软件SkyEye是一款国产自主可控的基于可视化建模的硬件行为级仿真平台,支持复杂系统的硬件行为级建模,在数字卫星的搭建中扮演了核心角色。SkyEye支持在通用计算机上高效运行卫星平台及载荷系统模型,工程师可进行多任务场景下的链路评估、延迟分析与资源分配优化,在虚拟环境中提前验证星座组网的可行性与稳定性。

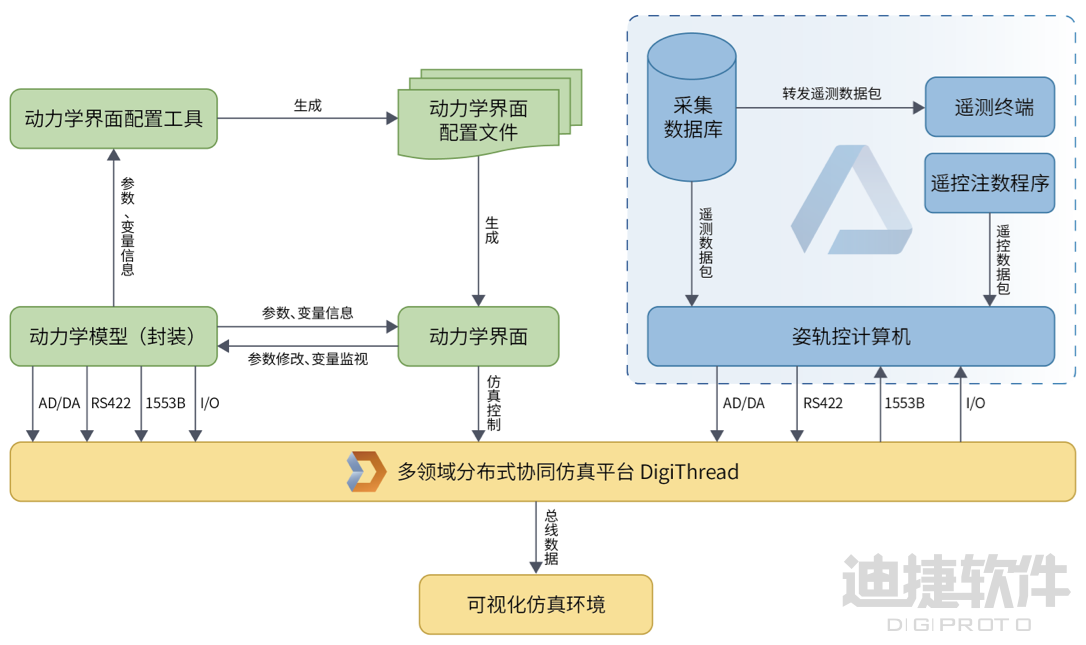

典型案例:基于SkyEye的卫星超实时仿真子系统是一套基于SPARC处理器的姿轨控嵌入式软件的开发、仿真和验证系统,支持与Simulink仿真模型的协同仿真,可实现全数字高速闭环仿真运行,适用于姿轨控软件的开发调试、系统测试。

▲SkyEye卫星姿轨控系统仿真案例

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号