Search Tree

Search Tree

大体内容整理自UCB-CS61B 教材的Lec16-18(因此采用java语言)

CS61B-Textbook

大致顺序是-BST-B树-红黑树-AVL

给大家推荐一个可视化数据结构的网站

Data Structure Visualizations

1. 二叉搜索树 BST(Binary Search Tree)

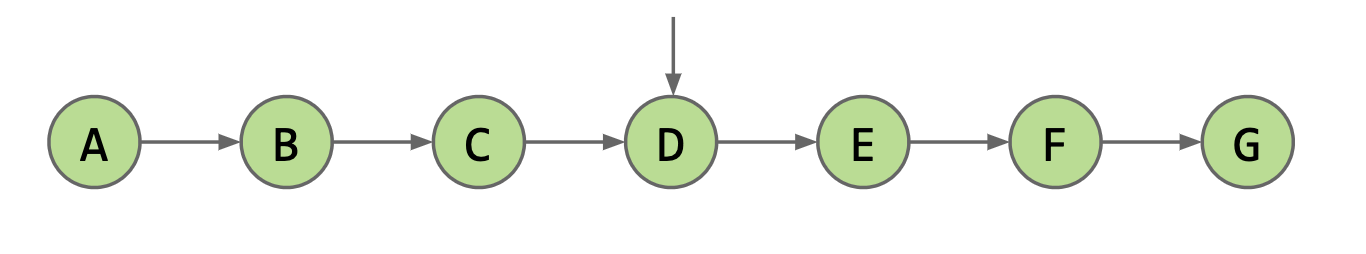

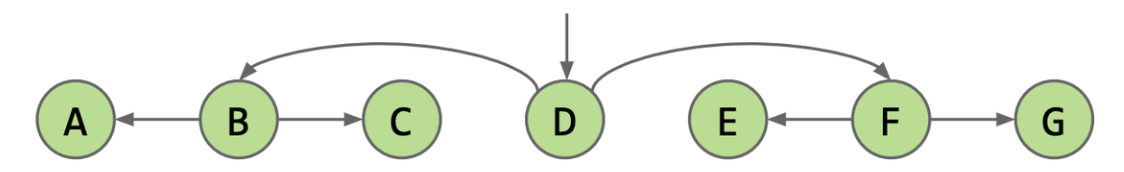

对于链表数据结构, 我们如果通过遍历数组来查找一个key所需要的时间都是 \(O(n)\), 很自然的我们会想到, 对有序数组使用二分查找的效率是 \(O(\log n)\).

为了实现高效的中间插入, 我们选择链表数据结构, 但是因为链表的索引访问.get(i)的效率是 \(O(n)\), 若对一有序链表采用二分访问, 其效率应为 \(O(n\cdot \log n)\), 甚至不如直接遍历搜索.

如何简化在链表中的高效二分查找呢? 我们考虑在有序的链表中储存其中间的值的索引, 即

Node mid = this.get(Math.floor(size / 2))

类似地, 我们通过与中间的值的比较, 又递归的获得了两个子链表, 我们继续储存其中间的值的索引

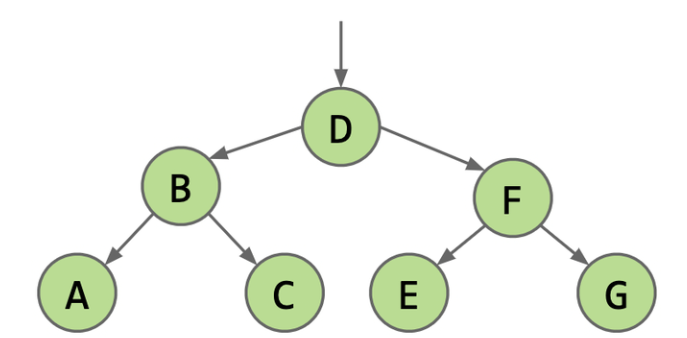

如此递归的操作, 我们事实上已经获得了一个二叉树结构储存的索引, 所以我们可以通过如上的过程, 通过二叉树储存一系列可比较的值, 从而得到二叉搜索树BST.

我们先给出几个严格的定义:

1.1 BST的相关定义

树是 \(n\) 个结点的有限集. 当 \(n=0\) 时, 称为空树. 在任意一棵树非空树中应满足:

- 有且仅有一个特定的称为根 (root) 的结点;

- 当 \(n>1\) 时, 其余结点可分为 \(m\) 个互不相交的有限集 \(T_1,T_2,...T_m\), 其中每一个集合本身又是一颗树, 并且称为根的子树(SubTree)

二叉树, 则是每个结点都只有两个子树的树, 被称为"左子树"和"右子树"(也即, 二叉树的左右子树是有次序的)特点包括:

- 每个结点最多有两个子结点, 分别称为左子结点和右子结点

- 左子树和右子树都是二叉树, 它们本身也可以是空树

- 二叉树的结点结构包含一个数据元素和指向左右子树的指针

以下是一些常见的术语:

- 结点: 包含一个数据元素及若干指向其子树的分支

- 结点的度: 一个结点拥有的子树的数目

- 叶子或终端结点: 度为 \(0\) 的结点

- 非终端结点或分支结点: 度不为 \(0\) 的结点

- 树的度: 树内各结点的度的最大值

- 孩子结点或子结点: 结点的子树的根称为该结点的孩子结点或子结点

- 双亲结点或父结点: 若一个结点含有子结点, 则这个结点称为其子结点的双亲结点或父结点

- 兄弟结点: 同一个双亲的孩子之间互称兄弟

- 祖先结点: 从根到该结点所经分支上的所有结点

- 子孙结点: 以某结点为根的子树中任一结点都称为该结点的子孙

- 结点的层次: 从根开始定义起, 根为第一层, 根的孩子为第二层. 若某结点在第 \(L\) 层, 则其子树的根就在第 \(L+1\) 层

- 堂兄弟结点: 其双亲在同一层的结点互为堂兄弟

- 树的深度或高度: 树中结点的最大层次

- 森林: 由 \(m(m\ge0)\) 棵互不相交的树的集合称为森林

- 有序树和无序树: 树中结点的各子树从左到右是有次序的, 不能互换, 称该树为有序树, 否则称为无序树

- 路径和路径长度: 路径是由树中的两个结点之间的结点序列构成的. 而路径长度是路径上所经过的边的个数

而二叉搜索树的定义如下:

对一颗二叉树, 如果其所有结点node满足:

- 其左子树的所有结点, 其值均小于

node.value - 其左子树的所有结点, 其值均大于

node.value

那么这棵树被称作二叉搜索树

下面是一个简易的BST模块:

private class BST<Key> {

private Key key;

private BST left;

private BST right;

public BST(Key key, BST left, BST Right) {

this.key = key;

this.left = left;

this.right = right;

}

public BST(Key key) {

this.key = key;

}

}

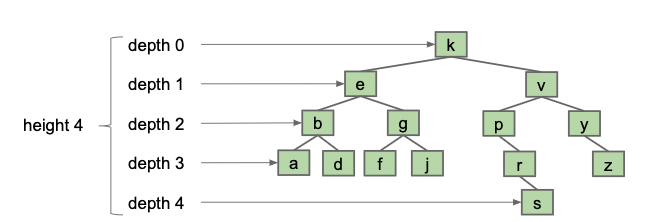

BST的深度(Depth):

- root的深度为0, 向下递增

- BST的平均深度是所有结点的深度之平均值

BST的高度(Height): root到深度最大结点的距离, 也即树的最大深度.

在BST的实际运行中, 其结点的深度决定了访问该结点所需的时间复杂度, 平均深度决定了BST的平均性能, 高度决定了BST的最坏运行时间. 在现实中, 我们可以证明:

对于一颗随机生成的BST, 记 \(N\) 为其结点数, \(h\), \(d\) 为表示其高度, 深度的随机变量, 我们有:

看似性能平均是对数级别的, 但在实际应用中, 我们无法做到真正意义上的“随机生成”(我们很多时候并不能一次性获得所有的数据, 而是不断的构建/优化BST), 所以, 采取必要的措施去保证BST的“bushiness“很重要.

1.2 BST的遍历方式

而对于一颗BST, 如果我们把“遍历根结点”“遍历左子树”“遍历右子树”分别称作“D”“L”“R”, 那么我们按照遍历的先后, 递归的分别有6种遍历方式: DLR, DRL, LDR, RDL, LRD, RLD.

而考虑到在L与R在树结构上的对称性, 先遍历L还是R塞算法设计上的差别不大, 我们只考虑三种遍历方式:

- 前序遍历(preorder traversal)-DLR

- 中序遍历(inorder traversal)-LDR

- 后序遍历(postorder traversal)-LRD

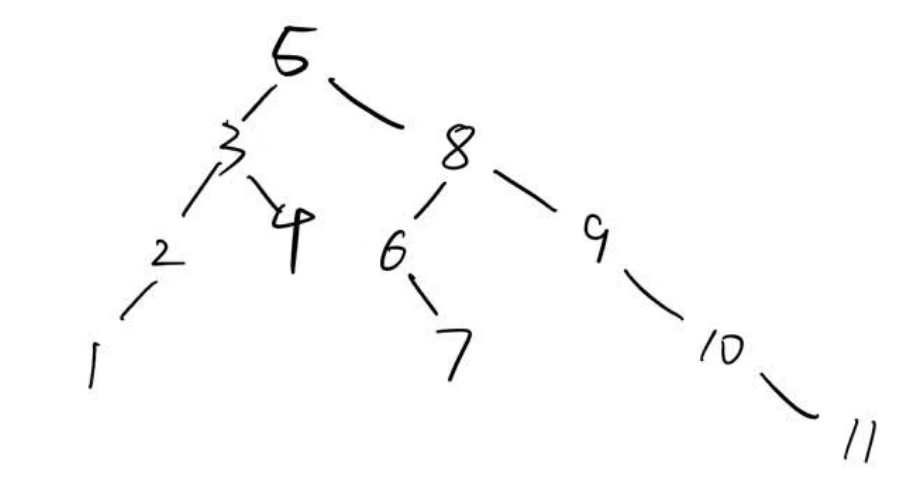

我们给出一个样例BST:

1.2.1 前序遍历

(我们仅解释一次, 后两种请自行类比)

对于每棵子树, 我们先遍历其根结点, 再依次遍历其左右子树.

对于样例BST, 我们的遍历顺序为:

5-3-2-1-4-8-6-7-9-10-11

example code:

def preorder_traversal(tree, oper):

if tree == None: return

oper(tree.node)

preorderTraversal(tree.left, oper)

preorderTraversal(tree.right, oper)

通常来说, 前序遍历因为其会先遍历到根结点, 所以常用于当子结点依赖于父结点的情况.

1.2.2 中序遍历

对于样例BST, 我们的遍历顺序为:

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11

example code:

def inorder_traversal(tree, oper):

if tree == None: return

inorder_traversal(tree.left, oper)

oper(tree.node)

inorder_traversal(tree.right, oper)

采取LDR或者RDL, 可以实现对BST的有序遍历, 获得有序的结果.

1.2.3 后序遍历

对于样例BST, 我们的遍历顺序为:

1-2-4-3-7-6-11-10-9-8-5

example code

def postorder_traversal(tree, oper):

if tree == None: return

inorder_traversal(tree.left, oper)

inorder_traversal(tree.right, oper)

oper(tree.node)

2. B-Tree

我们考虑有一颗已经构建好的BST, 如图所示:

如果我们想向内插入新的元素8, 那么将会得到一颗高为4的新BST. 想象一个最糟糕的情况, 如果我们继续插入9,10,11..., 那么我们将会得到一个 \(h\approx N\) 的超高的BST, 此时它的性能将接近Linked List. 所以我们考虑一种“过度填充(Overstuffing)”的思路:

即将8与7放在同一个“格子”里(有点类似解决哈希碰撞的Chaining方法), 也就是得到如下右图的形式

但是面临上述情况时, 同样会遭遇退化成链表的问题, 为了解决这个问题, 我们考虑让格子中的元素“上浮”. 也即当叶子结点上元素过多时, 我们考虑向父结点上浮其中的元素.

另一个问题是, 当一个结点有多个元素时, 其BST的性质将会发生改变, 我们很麻烦才能判断围绕着个结点的大小关系. 故我们考虑采用这个策略:

对于每个有 \(n\) 个元素 \(\{a_1,a_2,...a_n\}\) 的父结点, 其应有 \(n+1\) 颗子B-Tree, 从左往右, 第 \(k\) 颗 \((0<k\le n)\) 子树中的任意元素 \(m\) 应满足 \(a_{k-1}(if\ exist)<m<a_k(if\ exist)\)

也即我们将该结点下所有元素划分成 个区间, 以父结点所有元素作为这些区间的端点.

以下是严格定义

Definition:

m-n B-Tree是指每个节点至少有 \(m\) 个关键字, 最多有 \(n\) 个子结点(i.e. 最多 \(n-1\) 个关键字)的B-Tree

而B-Tree中有两个重要的不变量:

- 所有的叶子都离根的距离相同

- 具有 \(k\) 个项目的非叶子节点必须正好有 \(k+1\) 个子节点

我们接下来以依次插入1-9 9个元素为例, 分别演示2-4 B-Tree与3-6 B-Tree的构造过程:

(AI生成)

2-4 B-Tree:

✅ 插入 1

树为空,创建一个根节点,插入 1。

[1]

✅ 插入 2

根节点未满(最多 3 个键),插入 2。

[1, 2]

✅ 插入 3

根节点仍不满,插入 3。

[1, 2, 3]

❗插入 4

根节点已满(已有 3 个键),需要分裂(split)。

分裂规则:

将当前节点的中间键(即 2)上移。

左边键(1)作为一个新节点。

右边键(3, 4)作为另一个新节点。

新的根节点包含中间键 2。

[2]

/ \

[1] [3, 4]

✅ 插入 5

找到应该插入的位置:右子节点 [3, 4]。

该节点未满,插入 5。

[2]

/ \

[1] [3, 4, 5]

❗插入 6

插入到右子节点 [3, 4, 5],该节点已满,需要分裂。

中间键是 4,上移到父节点。

左子节点:[3]

右子节点:[5, 6]

父节点 [2] 接收新键 4,变成 [2, 4]

[2, 4]

/ | \

[1] [3] [5, 6]

✅ 插入 7

找到应该插入的节点:最右边的叶子节点 [5, 6]。

该节点未满(最多 3 个键),插入 7。

[2, 4]

/ | \

[1] [3] [5, 6, 7]

❗ 插入 8

插入到 [5, 6, 7],该节点已满(3 个键),需要分裂。

中间键:6,上移到父节点。

左子节点:[5]

右子节点:[7, 8]

父节点 [2, 4] 接收新键 6,变成 [2, 4, 6]

[2, 4, 6]

/ | | \

[1] [3] [5] [7, 8]

❗ 插入 9

插入到 [7, 8],插入 9 后变成 [7, 8, 9],未满 → 插入完成 ✅

[2, 4, 6]

/ | | \

[1] [3] [5] [7, 8, 9]

3-6 B-Tree

✅ 插入 1

树为空,创建根节点,插入 1。

[1]

✅ 插入 2

根节点未满(最多 5 个键),插入 2。

[1, 2]

✅ 插入 3

插入到根节点中。

[1, 2, 3]

✅ 插入 4

插入到根节点中。

[1, 2, 3, 4]

✅ 插入 5

插入后变成 [1, 2, 3, 4, 5],未满。

[1, 2, 3, 4, 5]

❗ 插入 6

根节点已满(已有 5 个关键字),需要 分裂(split)

找到中间键:3,作为新根

左子节点:[1, 2]

右子节点:[4, 5, 6]

新结构如下:

[3]

/ \

[1, 2] [4, 5, 6]

✅ 插入 7

插入到右子节点 [4, 5, 6] 中 → 插入后变成 [4, 5, 6, 7]

[3]

/ \

[1, 2] [4, 5, 6, 7]

✅ 插入 8

插入到右子节点中 → [4, 5, 6, 7, 8]

[3]

/ \

[1, 2] [4, 5, 6, 7, 8]

❗ 插入 9

右子节点已满(5 个键),需要分裂

中间键:6

左子节点:[4, 5]

右子节点:[7, 8, 9]

父节点插入 6

父节点 [3] 接收新键,变为 [3, 6]

[3, 6]

/ | \

[1,2] [4,5] [7,8,9]

最后, 我们简要的分析一下B-Tree的性能

对于一颗有 \(N\) 个元素 p-q B-tree,

- 高度

其高度应介于最好与最坏情况之间. 如果这颗B树是满的, 那么其高度应为 \(\log_q \frac{N}{q-1}\), 也即 \(\Omega(\log N)\) ; 对于其最坏情况, 即每个结点只有 \(p\) 个元素, 那么其高度应为 \(\log_{p+1}\frac{N}{p}=O(log N)\)

故B树的高度是 \(\Theta (\log N)\) 级别的 - 类似的分析, 其contain, add的的复杂度均为 \(O(\log N)\)

3. Red-Black Tree

PS. 本课(CS61B Lec18)中, 是基于对2-3 B-Tree的等价变形, 引出了LLRB(左倾红黑树), 并未介绍最原始的红黑树, 本笔记将基于本人对红黑树的学习, 将两种红黑树分别介绍

PS. 红黑树的发明晚于AVL, 其发明目的是基于简化AVL创建成本而诞生的, 但是由于其于B-Tree的等价关系, 故先收录红黑树.

本部分主要基于我对如下文章/网页/工具的学习:

【数据结构】史上最好理解的红黑树讲解,让你彻底搞懂红黑树 - 小七mod

红黑树, 是一种自平衡的二叉查找树, 是一种高效的查找树. 由Rudolf Bayer于1972年发明的, 当时被称作“平衡二叉 B 树(symmetric binary B-trees)“, 后来在1978年被 Leo J. Guibas 和 Robert Sedgewick 修改为如今的红黑树.

我们前面已经说明了(并未证明), 如果一颗BST是随机生成的, 那么其高度在 \(O(\log n)\) 范围内, 但在实际应用中, 数据的输入是不断进行的, 且通常是部分有序的(这也是python采用Tim排序的原因), 最极端情况下, 如果数据的输入是完全有序的, 那么BST将退化成一个链表, 达到 \(O(n)\) 性能, 失去了其性能的优势 (我们也可以说BST的实际性能在 \(O(\log n)\) 与 \(O(n)\) 之间).

为了避免这一情况, 我们考虑通过特殊的约定(红黑节点)+旋转操作, 达成在构建时高效的保持搜索树平衡.

我们约定:

3.1 红黑树的约束:

- 每个节点不仅保存值, 还保存其颜色(Red or Black)

- 叶子结点 (这里指null节点) 与 root 是黑色的

- 红色节点的 父结点 与 子结点 都是黑色的

- 也即不存在相连的的红色节点

- 从任一节点到所有(能到达)叶子结点的简单路径(也即只能向下)上都有相同数目的黑色节点.

- 我们将黑色节点的数目称为 “黑高(Black-Height)“bh(x)

而结合这几条约定, 我们能得出关于红黑树的许多有益性质:

3.2 红黑树的性质

(1) 任何一条从根到叶结点的简单路径上, 最长路径不大于最短路径的2倍

proof:

考虑约定4, 每条如上所示的路径上均有相同数目的黑色节点

考虑约定3, 无相邻的红色节点

故我们考虑最极端情况, 两条黑色节点数目相同的路径, 一条无红色节点, 一条塞满红色节点, 则后者是前者的二倍, 因为只能做到红黑相间.

(2) 红黑树的高度满足: \(n\le 2^{\frac{H}{2}}+ \frac{H}{2} -1\)

我们考虑最坏情况, 也即这颗红黑树只有一条路径是红黑相间的, 剩下的路径均为全黑, 也即有:

考虑最好情况, 这棵树的所有由跟到叶子结点的路径均相同

故, 对于所有的红黑树, 我们有:

化简有:

而在 \(H\) 充分大时, 与 \(2^{\frac{H}{2}}\) 相比, \(\frac{H}{2}\) 可以近似忽略, 我们就可以得出:

从理论上分析, 每个结点的黑高均相等, 每个结点都有0-4个子树, 这都完美符合的2-4B树的定义.

换句话说, 红黑树和2-4 B树是存在一一对应关系的, 其中对应的每个B树, 其节点都是黑色结点在中间, 红色结点在左右的结构.

3.3 等价变换

虽然B树和红黑树的基于不同的目的分别独立的发明出来的

红黑树为简化AVL的维护

B树为优化硬盘储存空间检索

但是我们发现红黑树和B树是存在某种等价关系的. 对于一颗红黑树, 当我们将其所有的红色节点移动至其父结点“Overstuffing”时, 我们发现事实上我们新得到的结构就是一颗 2-4 B树, 如下图所示

3.4 构建/维护红黑树

我们先详细讲解释一下几个基本操作:

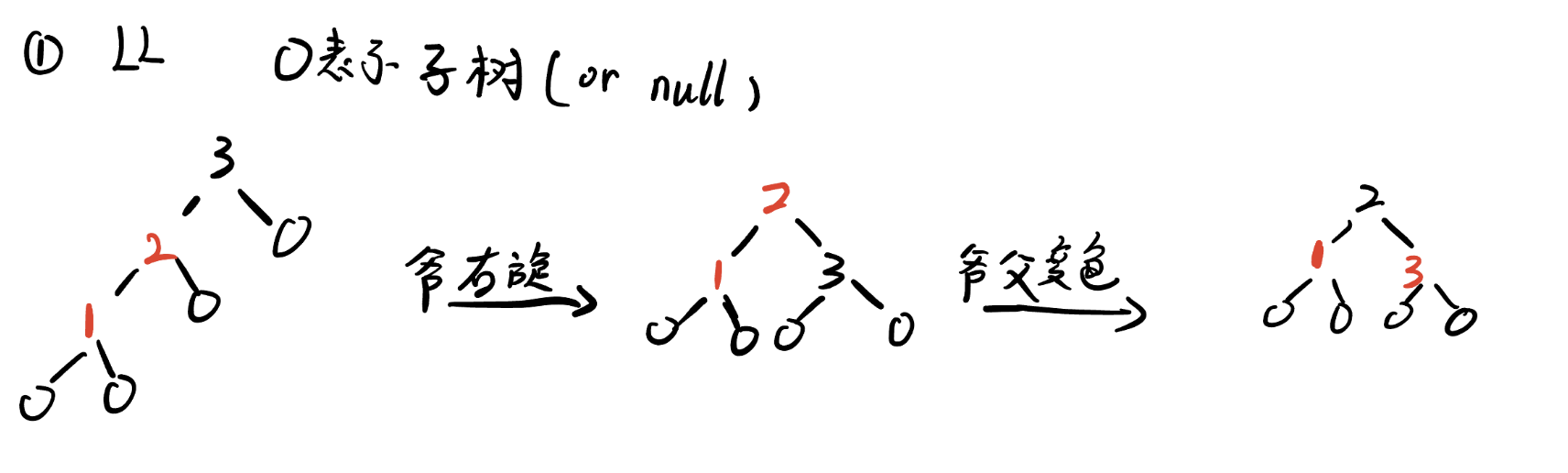

3.4.1 旋转操作

我们的旋转是针对某个结点进行的, 对每个节点, 只要其左子树非空即可左旋(也即以其右子结点代替其本身位置), 右旋同理.

而旋转 不应破坏BST本身的性质 , 故我们在更换结点后,还有移植子树的操作.

picture

具体的过程是:

picture

! 这里的旋转操作不止局限于红黑树, 后面讲到的AVL同样基于旋转操作来维护BST的性质

3.4.2 查找操作

同普通BST的查找, 因为红黑树与AVL本身就是 有更多优化约束的BST

3.4.3 插入操作(重点)

我们知道红黑树与2-4B树是具有一一对应的关系的. 如果我们以2-4B树的视角来看, 我们会很轻易的通过我们对B树的了解, 先转换成B树, 再进行插入删除操作, 最后再转回红黑树, 但这本身就与我们 简化AVL插入删除繁琐过程 的初衷相悖. 所以我们仅以红黑树本身变形的视角进行解释, 中间以2-4B树的视角进行等价的辅助说明.

step1. 我们规定, 每个新插入的结点都是红色结点

这一条看起来似乎与红黑树的几条性质相左, 我们在后续的步骤中, 会涉及染色操作, 从而保持红黑树的性质不变

step2. 将新插入的结点放置在相应的叶子结点位置上

step3. 调整直至新BST满足红黑树性质

我们先统一一下BST的辈份www

(左右顺序可换, 但称谓不分左右, 看以哪个子结点为主视角)

此后, 我们会遇到很多种情况需要分别讨论.

- 插入结点时为root, 则变为黑色, 结束.

- 2-4B树视角: 根结点一定是结点中最中间的结点

- 若父结点是黑色, 则不违背红黑树性质, 结束.

- 2-4B树视角: 也即此叶子结点只有一个值, 我们只需overstuff插入进该结点即可

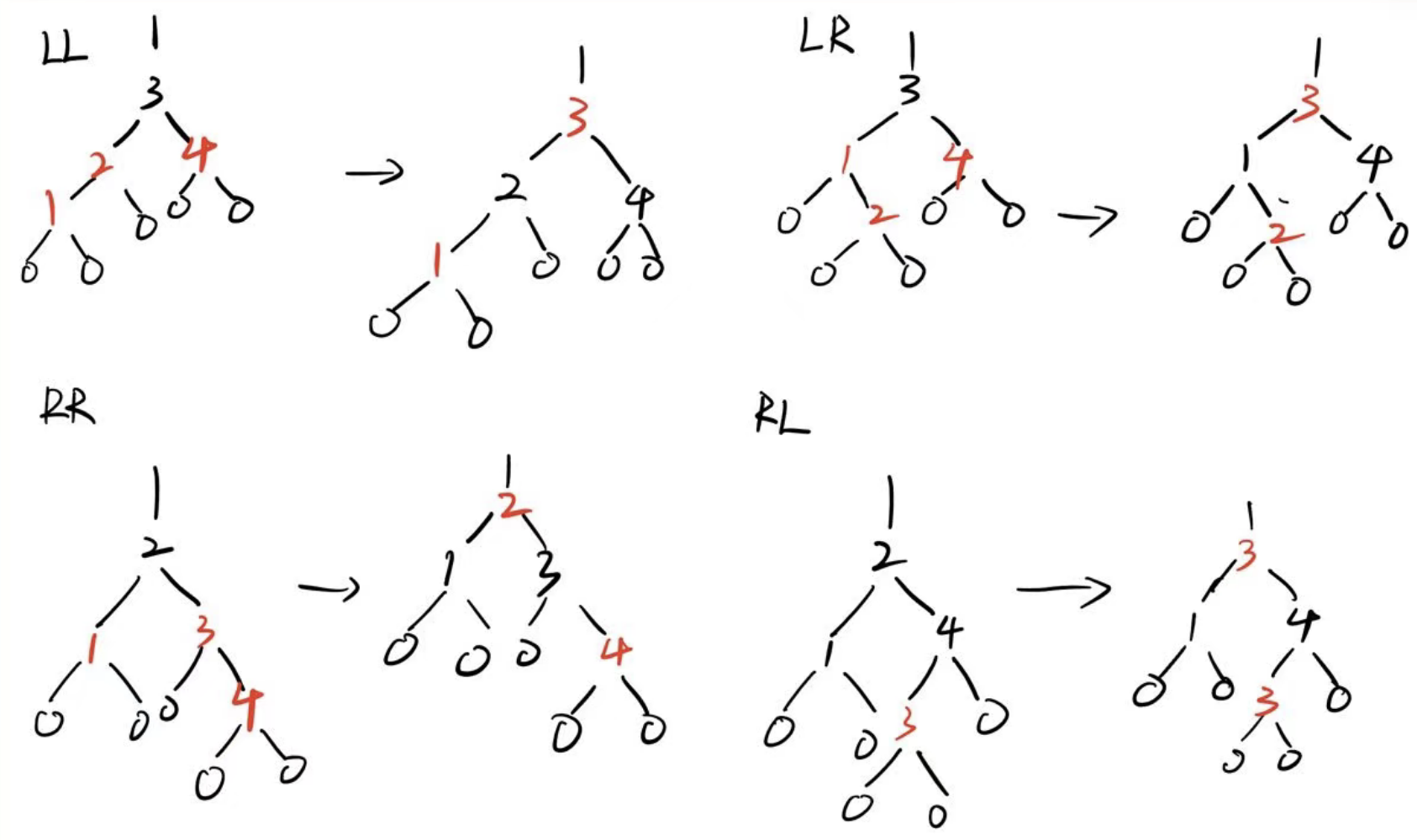

- 若叔叔节点(父结点的同父兄弟结点)为黑色:

- LL类型, 即新结点为父结点的左子结点, 父结点为祖父结点的左子结点(之后将不再解释)

- 首先对祖父进行右旋

- 原来的父, 爷结点变色

- 得到红黑树

![img]()

- 2-4B树视角:

- LR类型

- 先对父结点进行左旋

- 然后得到同3.1的LL类型, 相似处理方式

![img]()

- RR类型

- 首先对祖父进行左旋

- 原来的父, 爷结点变色

- 得到红黑树

![img]()

- RL类型

- 先对父结点进行右旋

- 然后得到同3.3的RR类型, 相似处理方式

![img]()

- LL类型, 即新结点为父结点的左子结点, 父结点为祖父结点的左子结点(之后将不再解释)

- 若叔叔节点为红色

这种情况只需要变色即可- 将父结点, 叔叔节点, 租父结点变色

- 若租父结点为root, 则染上黑色.

下图例为假设租父结点不是root的情况

![img]()

3.4.4 删除操作

红黑树的删除情况较为复杂, 不过类似插入, 我们先类似BST的删除找到结点, 然后删除结点, 并通过染色+旋转操作从而恢复红黑树的性质

参考链接:

以及附上一张, 大部分情况(对于实现完BST的插入/删除后不符合红黑树约定的情况), 变形直至恢复红黑树性质的图片

3.5 红黑树效率

- 每次旋转只需要常数时间 \(O(1)\)

- 每次查找需要 \(O(\log n)\)时间

由性质3.2.(2)可知, 树的高度是 \(\Theta(\log(n+1))\), 由此可知, 查找的最坏情况也是 \(\Theta(\log(n+1))\) 级别的时间. - 每次插入/删除最多耗费 \(O(\log n)+O(1)=O(\log n)\) 时间.

因为只需要查找到相应叶子位置+常数级别的旋转/染色时间(因为没有循环, 递归之类的操作)

3.6 左倾红黑树 LLRB Tree (Left Leaning Red-Black tree)

PS. 这也是CS61B主讲的红黑树, 本人猜测是因为其原理与标准红黑树类似, 但是实现更简单, 更具有教学意义而非工程实践意义.

左倾红黑树与 2-3 B树 有一一对应的关系, 每个多元素结点(最多两个元素), 左元素被划分为红结点连至左子树, 右元素被划分为黑结点保留. 从而得到了相应的BST.

与传统“standard RBTree”相比, LLRB Tree实现起来更加的简便(重点在插入/删除上), 它简化了一部分的约束

“它满足了许多原始设计目标,并且导致插入/删除的代码简单的多,仅需要常用实现代码的四分之一“

具体来说,在由一个N个键构成的左倾红黑2-3树种,一个搜索操作需要检查lgN - 0.5个节点,树的平均高度约为 \(2\ln n\)

在LLRB中由许多吸引人的特性:

1:实验研究未能将这些算法与最优算法区分开

2:它可以通过向标准BST算法添加几行代码来实现。

3:与哈希表不同,他们支持有序操作,如:SELECT,RANK,RANGE搜索

因此LLRB树对于各种符号表应用程序都很有用,并且是未来软件库中作为符号表基础的主要候选对象

--(LLRB 发明者 Robert Sedgwick)

左倾红黑树有如下几条简化的不变量约束:

- root与叶子结点(Null)是黑色的

- 不存在两个相邻的红色结点

- 每条路径上的黑色结点的数量是相同的

其操作的思想也与标准红黑树类似, 我们这里就不再展开赘述了.

4. AVL

AVL是 平衡二叉树 全称叫做 平衡二叉搜索(排序)树, 简称 AVL树(Balanced Binary Tree)

AVL 是大学教授 G.M. Adelson-Velsky 和 E.M. Landis 名称的缩写, 他们提出的平衡二叉树的概念, 为了纪念他们, 将 平衡二叉树称为 AVL树

4.1 definition

我们定义:

一个结点的 “倾斜(skew)” , 为其左子树的高度减其右子树的高度.

我们继续定义:

我们称一个结点是 高度平衡的(height-balanced) , 当且仅当其 \(skew \in \{-1, 0, 1\}\)

一颗AVL树, 其左右子树都是AVL树

4.2 AVL的性质

基于先前所述的性质, 我们可以推出一个重要的结论: AVL树是平衡的.

i.e. AVL树的平均高度为 \(O(\log n)\) 级别

proof:

该树的高度 \(h=O(\log n)\)等价于对于结点数 \(n\) 有 \(n=2^{\Omega(h)}\);

我们假设 \(F(h)\) 表示, 一颗高度为 \(h\) 的AVL的最少结点数字.

那么有:

故我们有:

这样我们证明了, 这个重要性质. 而我们接下来关注, 如何构建一颗AVL树, 以及如何在insert/delete中保持其性质

4.3 维护AVL

在每次的插入过程中, 其只有可能影响其直系长辈结点的height-balance. 所以我们只需要关注其长辈结点.

并且, 对于一颗skew为 \(\pm2\) 的不平衡AVL, 当我们通过旋转的方式消除不“高度平衡”性时, 其本身的高度也就减少了1(if L=D+2, then L'->L-1 = D+1; D'->D+1=L', height:D+2->D+1).所以我们只需找到这个叶子结点最近的不平衡祖先结点, 通过旋转将其平衡, 则不会对其祖先的祖先的平衡性造成影响.

确定了这一点, 我们发现, 只要能找到该祖先结点, 就能以 \(O(1)\) 的时间成本解决, 也即插入时的时间成本主要花费在寻找该祖先结点上.

更具体的, 不妨设找到高度为 \(h\) 的结点的skew成本为 \(T(h)\), 那么我们有:

我们找到每个结点左右子树的时间复杂度是 \(\Omega(\log n)\).

example code:

def height(tree):

if tree == None: return 0

return height(tree.left) + height(tree.right) + 1

则有:

花销很大, 那么我们考虑令每个结点都储存自身的高度, 达到需要时 \(O(1)\) 的访问, 并在插入/删除是自动维护数值, 从而减小开销

以下是具体的实现(provide by mit6.006)

Binary Node Implementation with AVL Balancing

def height(A):

if A:

return A.height

else:

return -1

class Binary_Node:

def __init__(A, x): # O(1)

A.item = x

A.left = None

A.right = None

A.parent = None

A.subtree_update()

def subtree_update(A): # O(1)

A.height = 1 + max(height(A.left), height(A.right))

def skew(A): # O(1)

return height(A.right) - height(A.left)

def subtree_iter(A): # O(n)

if A.left:

yield from A.left.subtree_iter()

yield A

if A.right:

yield from A.right.subtree_iter()

def subtree_first(A): # O(log n)

if A.left:

return A.left.subtree_first()

else:

return A

def subtree_last(A): # O(log n)

if A.right:

return A.right.subtree_last()

else:

return A

def successor(A): # O(log n)

if A.right:

return A.right.subtree_first()

while A.parent and (A is A.parent.right):

A = A.parent

return A.parent

def predecessor(A): # O(log n)

if A.left:

return A.left.subtree_last()

while A.parent and (A is A.parent.left):

A = A.parent

return A.parent

def subtree_insert_before(A, B): # O(log n)

if A.left:

A = A.left.subtree_last()

A.right, B.parent = B, A

else:

A.left, B.parent = B, A

A.maintain()

def subtree_insert_after(A, B): # O(log n)

if A.right:

A = A.right.subtree_first()

A.left, B.parent = B, A

else:

A.right, B.parent = B, A

A.maintain()

def subtree_delete(A): # O(log n)

if A.left or A.right:

if A.left:

B = A.predecessor()

else:

B = A.successor()

A.item, B.item = B.item, A.item

return B.subtree_delete()

if A.parent:

if A.parent.left is A:

A.parent.left = None

else:

A.parent.right = None

A.parent.maintain()

return A

def subtree_rotate_right(D): # O(1)

assert D.left

B, E = D.left, D.right

A, C = B.left, B.right

D, B = B, D

D.item, B.item = B.item, D.item

B.left, B.right = A, D

D.left, D.right = C, E

if A:

A.parent = B

if E:

E.parent = D

B.subtree_update()

D.subtree_update()

def subtree_rotate_left(B): # O(1)

assert B.right

A, D = B.left, B.right

C, E = D.left, D.right

B, D = D, B

B.item, D.item = D.item, B.item

D.left, D.right = B, E

B.left, B.right = A, C

if A:

A.parent = B

if E:

E.parent = D

B.subtree_update()

D.subtree_update()

def rebalance(A): # O(1)

if A.skew() == 2:

if A.right.skew() < 0:

A.right.subtree_rotate_right()

A.subtree_rotate_left()

elif A.skew() == -2:

if A.left.skew() > 0:

A.left.subtree_rotate_left()

A.subtree_rotate_right()

def maintain(A): # O(log n)

A.rebalance()

A.subtree_update()

if A.parent:

A.parent.maintain()

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号