重返技术博客:三年沉淀与存储测试的硬核之旅

【写在前面】为何停更?

过去三年,我全身心投入深信服的存储测试领域。因公司信息安全要求严格,所有技术沉淀都封存在内网文档中。如今离开,虽带不走一行代码,但那些与硬件共舞、在EB级数据中「捉虫」的日子,值得用文字重新淬炼。从一个软件测试到存储测试的工程师,我都经历了什么

一、从软件到存储:当测试工程师开始「拧螺丝」

工作模式剧变:

-

物理世界的测试:

过去只需点屏幕,编写代码,查看结果,能自动构建就完成测试,如今要钻进机房:装机、拔磁盘、模拟硬件故障。存储产品的质量红线在于——软件可以热修复,硬件缺陷的代价是现场发补丁包+客户信任流失。# 存储测试的「铁律」 1. 硬件异常模拟是必修课(如强制断电/磁盘坏道注入) 2. 每个报错需区分是软件BUG还是硬件故障 3. 装机耗时占30%测试周期(后被自动化平台解决) -

质量严谨度跃迁:

曾以为软件测试已足够严谨,直到参与存储项目:"一次数据不一致问题,可能导致PB级数据重建——这不仅是技术事故,更是商业灾难。"

二、存储测试的四维战场

一人单挑全链路测试:

-

极限工作流:

跨部门联调

-

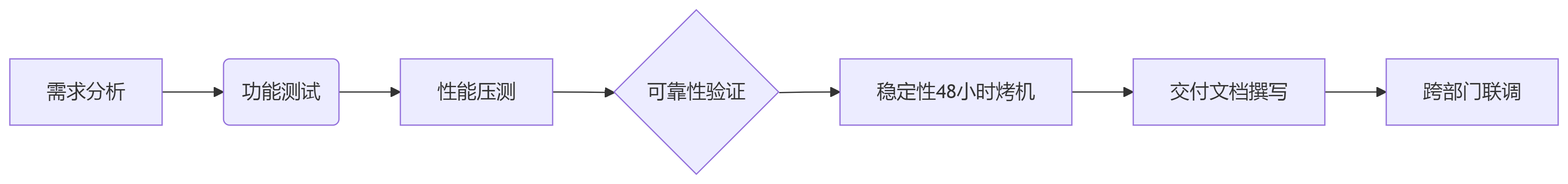

两周完成从测试设计到交付的全流程

-

凌晨12点的机房,是性能压测的「最佳拍档」,羡慕当时对接部门5点半就下班了,所以对国企是真羡慕

-

-

技术重心颠覆:

软件可能很少关注可靠性,而在存储中,我们很关注可靠性

| 测试维度 | 软件测试侧重 | 存储测试核心 |

|---|---|---|

| 可靠性 | 进程崩溃恢复 | 磁盘阵列故障自愈 |

| 性能 | 接口响应速度 | 数据写入原子性保障 |

| 交付物 | 测试报告 | 技术支持手册+容灾方案 |

三、从「找BUG」到「质量架构师」的思维升级

深信服教会我的三堂课:

-

深度归因分析:

-

不满足于「现象修复」,必须追溯BUG的根因链

-

一个BUG是对下次项目测试前,拦截基础问题知识沉淀

# BUG分析黄金法则 表象 → 代码层 → 系统调用 → 硬件驱动 → 固件生态 -

-

全链路质量共建:

-

开发需通过门禁测试才能提交代码,

-

测试方案需通过专家组评审

- 团队每个人员对质量负责,开发有开发指标,测试有测试建设指标

-

-

文档即武器:

-

撰写的《分布式块存储逻辑》成为新人必读手册,能把知识进行传递,所以后续还是要把文档完善

-

用技术文档构建团队知识护城河,每次的测试总结的内容,当没有具体目标时,就回头看看知识总结,能摸索出想要的内容

-

四、离场不离心:技术人的沉淀

那些带不走的,终将成为骨骼:

-

平台建设悖论:

-

主导搭建的接口测试平台提升效率40%,但裁员时「工具人」身份依然脆弱

-

启示:平台是跳板,架构思维才是铁饭碗

-

-

技术影响力密码:

-

在公司内网写下10W+字技术笔记,却困于信息茧房

-

破局:将内部实践抽象为通用方法论(后续把整个需求、测试流程设计、方案、用例所有内容,抽象为通用测试,专用通用技术也可抽象为通用)

-

-

硬核生存法则:

-

至少存够18个月「抗风险资金」——技术人会失业,但手艺不会

-

向领域专家学习(平时多看看其他部门做的好的一些内容,我在知识库里面认识了一个大佬,他是公司级别的质量专家,我看过他写的文档以及总结,非常受用,平时自己也会去文档库看看其他大佬们的文档)

- 提升认知,对工作和生活都有帮助

- 放空自己,精心冥想,心灵终于有个地方是宁静的

-

|

作者:做梦的人(小姐姐) 出处:https://www.cnblogs.com/chongyou/ 本文版权归作者,欢迎转载,但未经作者同意必须保留此段声明,且在文章页面明显位置给出原文连接。 如果文中有什么错误,欢迎指出。以免更多的人被误导。 微信号:18582559217 |

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号