大模型- 强化学习-Q-learning--81

参考

https://newfacade.github.io/notes-on-reinforcement-learning/08-q-learning.html

https://g.co/gemini/share/0a61decbcef5

Q-learning

Q-learning 是强化学习中一个非常经典和重要的无模型(model-free)、异策略(off-policy) 的时序差分(TD)学习方法。

目标是学习一个最优的策略,这个策略能够告诉智能体(agent)在任何状态下,应该采取哪个动作才能获得最大的长期回报。

1. 核心思想:动作价值函数 Q(s, a)

强化学习的目标是最大化累积奖励。

为了实现这个目标,我们需要一个“评估标准”来判断在某个状态 s下,采取某个动作 a 到底有多好。这个评估标准就是动作价值函数(Action-Value Function),我们用 Q(s, a) 来表示。

Q(s, a) 的含义:代表在状态 s 下,执行动作 a,然后遵循某个特定策略继续往下走,所能获得的期望累积奖励。

Q-learning 的核心任务就是学习到一个最优的动作价值函数,我们称之为 Q(s, a)。

Q(s, a) 的含义:代表在状态 s 下,执行动作 a,然后遵循最优策略继续往下走,所能获得的最大期望累积奖励。

如果我们知道了这个最优的 Q(s, a),那么在任何状态 s,我们只需要选择那个能让 Q(s, a) 值最大的动作 a,这就是最优策略了。

关键特性:异策略 (Off-policy)

这是 Q-learning 与其兄弟算法 SARSA 最主要的区别。

同策略 (On-policy):评估和改进的策略,与智能体实际与环境交互、收集数据的策略是同一个策略。比如 SARSA,它在评估一个“ε-贪心策略”的好坏时,它自己本身也是用这个“ε-贪y心策略”去探索环境的。可以理解为“边学边用,学的就是用的”。所学即所用。

异策略 (Off-policy):评估和改进的策略(我们称为目标策略 Target Policy),与智能体实际与环境交互、收集数据的策略(我们称为行为策略 Behavior Policy)可以不是同一个。

在 Q-learning 中:

目标策略 (Target Policy):是一个贪心策略 (Greedy Policy)。它的目标是学习一个最优的 Q*(s, a),所以它在更新Q值时,总是假设在下一个状态 s' 会选择那个能带来最大Q值的动作。它非常“有远见”,总是望着最好的可能性。(冷静地学习那个最优的贪心策略)

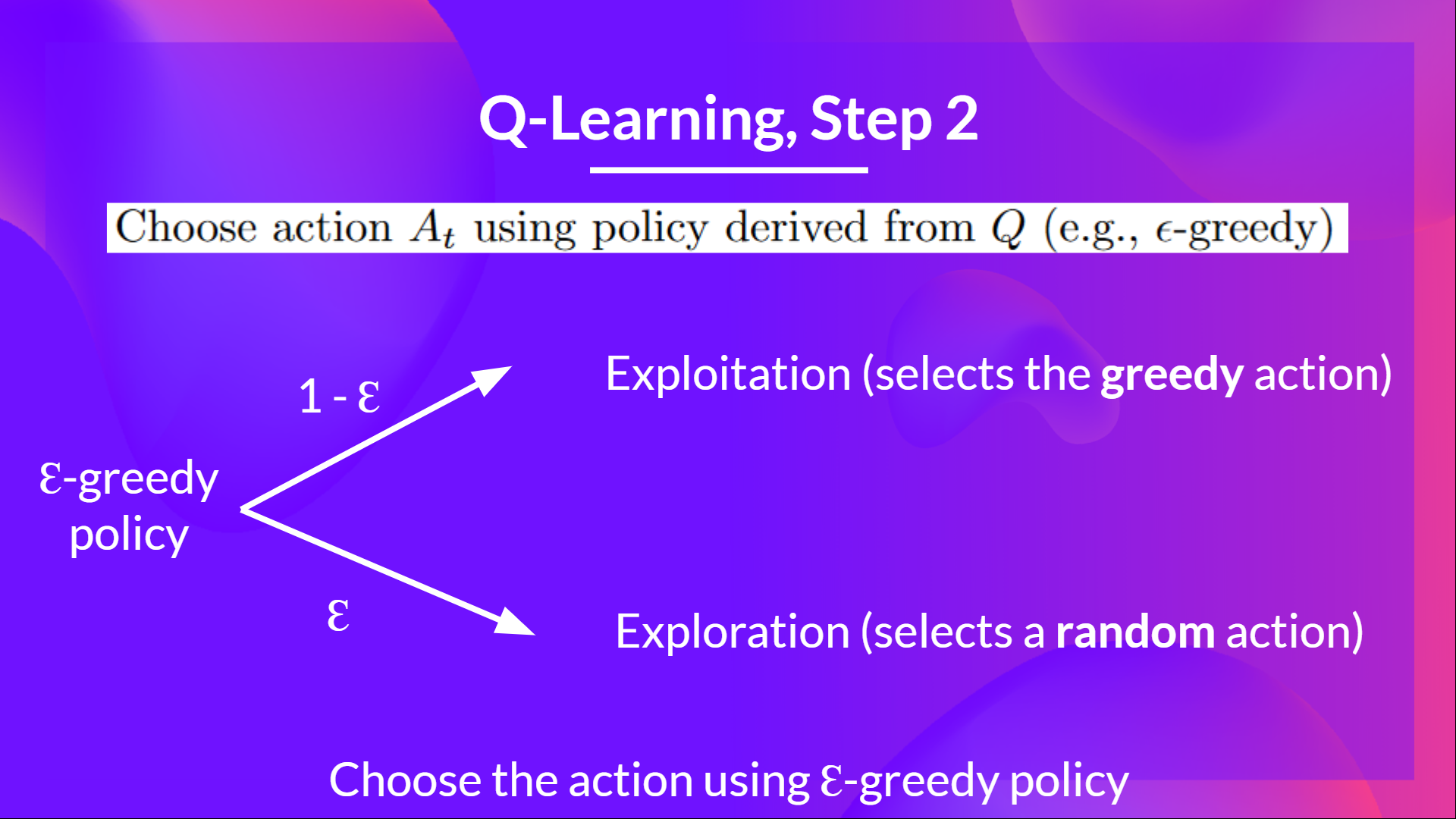

行为策略 (Behavior Policy):通常是一个ε-贪心策略 (ε-Greedy Policy)。这个策略在大部分时候会选择当前认为最优的动作(利用),但会有 ε 的概率随机选择一个动作(探索)。这样做是为了保证算法能探索到足够多的状态-动作对,避免陷入局部最优。(大胆的去探索各种可能)

异策略的好处:它将“探索”和“学习最优策略”这两件事分开了。

行为策略负责大胆地去探索各种可能性,而目标策略则在这些探索来的经验中,冷静地学习那个最优的贪心策略。

这使得Q-learning可以利用任何策略(甚至是人类玩家)产生的数据来进行学习。

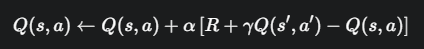

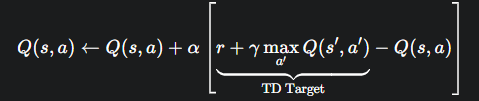

3. Q-learning 的更新公式

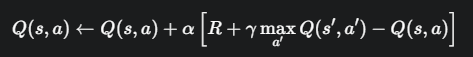

Q-learning 的更新公式来自于贝尔曼最优方程(Bellman Optimality Equation)的思想,并结合了时序差分(TD)的方法。

当我们处在状态 s,执行动作 a,得到奖励 R,并转移到下一个状态 s' 后,我们就得到了一个经验元组 <s, a, R, s'>。此时,我们就可以用这个经验来更新 Q(s, a) 的值。

Q(s, a):旧的Q值估计。

α (alpha):学习率 (Learning Rate)

γ (gamma):折扣因子 (Discount Factor),取值在 [0, 1] 之间。它衡量了未来奖励的重要性。

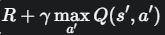

这部分是TD目标值 (TD Target),也是公式的核心。它代表了我们对 Q(s, a) 新的、更好的估计。

这部分是TD目标值 (TD Target),也是公式的核心。它代表了我们对 Q(s, a) 新的、更好的估计。

R 是我们立即获得的奖励。

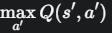

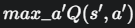

体现了Q-learning的贪心本质。它在计算下一个状态的价值时,会查看在 s' 所有可能的动作 a' 中,哪个能带来最大的Q值,并把这个最大值作为下一状态的价值。这正是在模拟最优策略的行为。

体现了Q-learning的贪心本质。它在计算下一个状态的价值时,会查看在 s' 所有可能的动作 a' 中,哪个能带来最大的Q值,并把这个最大值作为下一状态的价值。这正是在模拟最优策略的行为。

这部分被称为 TD误差 (TD Error)。它代表了“新的估计值”和“旧的估计值”之间的差距。我们的学习过程,就是不断地朝着减小这个误差的方向去更新Q值。

这部分被称为 TD误差 (TD Error)。它代表了“新的估计值”和“旧的估计值”之间的差距。我们的学习过程,就是不断地朝着减小这个误差的方向去更新Q值。

4. Q-learning 算法流程

下面是 Q-learning 的完整算法伪代码:

初始化:

初始化一个 Q-table (一个表格,存储所有状态 s 和动作 a 对应的 Q 值),可以全部初始化为 0,或者小的随机数。

设置学习率 α、折扣因子 γ、探索率 ε。

循环迭代 (for each episode):

a. 初始化状态 s (将智能体放到起始位置)。

b. 在一个 episode 内循环 (for each step of episode):

- 选择动作: 在当前状态 s,使用 ε-贪心策略 选择一个动作 a

- 生成一个 (0, 1) 之间的随机数,如果小于 ε,就随机选一个动作(探索)。

- 否则,就选择能使 Q(s, a) 最大的那个动作 a(利用)

- 执行动作: 执行动作 a,观察环境反馈的即时奖励 R 和下一个状态 s'。

- 更新Q表: 使用上面的Q-learning公式更新 Q(s, a) 的值。

- 更新状态: s ← s'

c. 直到 s 是一个终止状态 (episode结束)。

重复步骤,直到Q表收敛(变化很小)。

5. 与 SARSA 的对比

SARSA 是另一个非常相似的TD算法,但它是同策略 (On-policy) 的。它的名字来源于它更新时所需要的经验元组:。

SARSA 的更新公式为:

最大的区别就在于计算TD目标值的方式:

Q-learning: R + γ * max_{a'} Q(s', a'),它在 s' 状态下贪心地选择了最优动作的Q值来更新,不管实际下一步会走哪个动作。

SARSA: R + γ * Q(s', a'),它用来更新的 a',就是行为策略(ε-贪心)在 s' 状态下实际选择的下一个动作。

一个形象的例子:

想象一个智能体在悬崖边上。

Q-learning 会学习到,虽然在悬崖边走很危险,但只要不掉下去,奖励会很高。所以它学到的Q值会比较高。它像一个勇敢的探险家,只看最优路径,不考虑路上的风险。

SARSA 因为它的行为策略(ε-贪心)有一定概率会“手滑”走出错误的一步导致掉下悬崖,所以它会把这种“探索”的风险也考虑进去。它会学到在悬崖边行走是危险的,因此会给悬崖边的状态-动作对一个较低的Q值,倾向于选择更保守安全的路径。它像一个谨慎的探险家。

代码

import math

import random

import matplotlib

import matplotlib.pyplot as plt

from collections import defaultdict

from itertools import count

import json

import gymnasium as gym

import numpy as np

env = gym.make("CartPole-v1")

# set up matplotlib

is_ipython = 'inline' in matplotlib.get_backend()

if is_ipython:

from IPython import display

plt.ion()

# Q-table parameters

LEARNING_RATE = 0.2 # 增加学习率以加快学习

GAMMA = 0.99

EPSILON_START = 1.0 # 增加初始探索率

EPSILON_END = 0.01 # 降低最终探索率

EPSILON_DECAY = 2000 # 增加探索衰减时间

# Discretize continuous state space into bins

N_BINS = 20 # 增加状态空间的分辨率

state_bounds = list(zip(env.observation_space.low, env.observation_space.high))

state_bounds[1] = [-1.0, 1.0] # 扩大速度范围

state_bounds[3] = [-math.radians(60), math.radians(60)] # 扩大角度范围

def discretize_state(state):

discretized = []

for i, (s, bounds) in enumerate(zip(state, state_bounds)):

if s <= bounds[0]:

discretized.append(0)

elif s >= bounds[1]:

discretized.append(N_BINS - 1)

else:

scaling = (s - bounds[0]) / (bounds[1] - bounds[0])

new_state = int(round((N_BINS - 1) * scaling))

discretized.append(new_state)

return tuple(discretized)

# Initialize Q-table

Q = defaultdict(lambda: np.zeros(env.action_space.n))

steps_done = 0

episode_durations = []

def select_action(state):

global steps_done

sample = random.random()

eps_threshold = EPSILON_END + (EPSILON_START - EPSILON_END) * \

math.exp(-1. * steps_done / EPSILON_DECAY)

steps_done += 1

if sample > eps_threshold:

return np.argmax(Q[state]) # exploitation

else:

return env.action_space.sample() # exploration

def plot_durations(show_result=False):

plt.figure(1)

durations_t = np.array(episode_durations)

if show_result:

plt.title('Result')

else:

plt.clf()

plt.title('Training...')

plt.xlabel('Episode')

plt.ylabel('Duration')

plt.plot(durations_t)

# Take 100 episode averages and plot them too

if len(durations_t) >= 100:

means = np.array([np.mean(durations_t[max(0,i-100):i]) for i in range(1, len(durations_t)+1)])

plt.plot(means)

plt.pause(0.001)

if is_ipython:

if not show_result:

display.display(plt.gcf())

display.clear_output(wait=True)

else:

display.display(plt.gcf())

def save_q_table(q_table, filename):

# Convert Q-table to regular dictionary with string keys

q_dict = {str(k): v.tolist() for k, v in q_table.items()}

with open(filename, 'w') as f:

json.dump(q_dict, f)

def load_q_table(filename):

with open(filename, 'r') as f:

q_dict = json.load(f)

# Convert back to defaultdict with tuple keys and numpy arrays

q_table = defaultdict(lambda: np.zeros(env.action_space.n))

for k, v in q_dict.items():

# Convert string tuple representation back to actual tuple

key = tuple(map(int, k.strip('()').split(',')))

q_table[key] = np.array(v)

return q_table

def train(num_episodes=5000): # 增加训练回合数

for i_episode in range(num_episodes):

state, _ = env.reset()

state = discretize_state(state)

episode_reward = 0 # 记录每个episode的总奖励

for t in count():

action = select_action(state)

observation, reward, terminated, truncated, _ = env.step(action)

done = terminated or truncated

# 修改奖励函数以加快学习

x, x_dot, theta, theta_dot = observation

# 根据状态给予更细致的奖励

reward = 1.0 # 基础奖励

reward -= abs(x) * 0.5 # 惩罚偏离中心

reward -= abs(theta) * 1.0 # 更严重地惩罚角度偏离

if done:

if t < 195: # CartPole-v1 认为195步以上为解决

reward = -20 # 增加失败惩罚

else:

reward = 20 # 增加成功奖励

if not done:

next_state = discretize_state(observation)

else:

next_state = None

# Q-learning update

if next_state is not None:

max_next_q = np.max(Q[next_state])

Q[state][action] = Q[state][action] + LEARNING_RATE * \

(reward + GAMMA * max_next_q - Q[state][action])

else:

Q[state][action] = Q[state][action] + LEARNING_RATE * \

(reward - Q[state][action])

state = next_state

episode_reward += reward

if done:

episode_durations.append(t + 1)

# 每50个episode打印一次平均持续时间和奖励

if i_episode % 50 == 0:

avg_duration = np.mean(episode_durations[-50:])

print(f'Episode {i_episode} Average Duration: {avg_duration:.2f} Episode Reward: {episode_reward:.2f}')

plot_durations()

break

print('Complete')

plot_durations(show_result=True)

plt.ioff()

plt.show()

# Save Q-table after training

save_q_table(Q, "q_table.json")

print("Q-table saved to q_table.json")

def eval_model():

global Q

# Load the trained Q-table

print("Loading Q-table from q_table.json")

Q = load_q_table("q_table.json")

env = gym.make('CartPole-v1', render_mode='rgb_array')

# 设置视频保存

from gymnasium.wrappers import RecordVideo

env = RecordVideo(env, "videos", episode_trigger=lambda x: True)

total_steps = 0

for i in range(5): # 跑5个回合看看效果

state, _ = env.reset()

state = discretize_state(state)

for t in range(500): # CartPole-v1最多500步

env.render()

action = np.argmax(Q[state]) # 选择Q值最大的动作

observation, reward, terminated, truncated, _ = env.step(action)

done = terminated or truncated

if done:

total_steps += t + 1

print(f"Episode {i+1} finished after {t+1} timesteps")

break

state = discretize_state(observation)

print(f"Average steps over 5 episodes: {total_steps/5:.2f}")

env.close()

if __name__ == "__main__":

# train() # 先训练模型

eval_model() # 再评估模型

解读

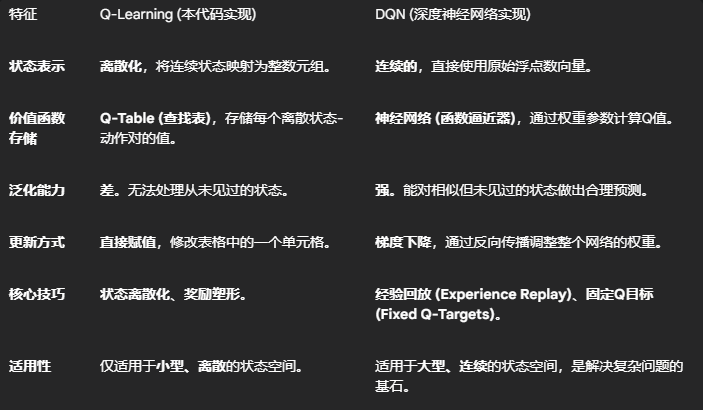

这是经典的 Q-learning 算法,不是 DQN (Deep Q-Network)。它们的核心思想相似,但实现方式有本质区别。

Q-learning:使用一个表格(Q-Table)来存储每个“状态-动作”对的价值。它适用于状态空间有限且离散的环境。

DQN:使用一个深度神经网络(Deep Q-Network)来近似这个价值函数,从而处理拥有巨大或连续状态空间的环境。

这份代码通过一个巧妙的技巧——状态离散化,将 CartPole 的连续状态空间强行转换成了离散空间,从而能够使用传统的 Q-Table 来解决问题。下面我们结合理论公式,详细解读代码的每个部分,并与神经网络的实现进行比较。

核心概念:状态离散化

由于 Q-Table 无法处理连续的状态(比如角度 15.3° 和 15.4°),代码的第一步就是将连续状态“分箱”(binning),变成离散的整数。

discretize_state(state)

将环境返回的4个连续浮点数(小车位置、小车速度、杆子角度、杆子角速度)转换为一个由4个整数组成的元组,例如 (10, 8, 12, 9)

实现: 对于每个状态值,根据其在预设边界 state_bounds 内的位置,将其映射到 0 到 N_BINS - 1 的一个整数

- Q-Table (本代码): 这是使用表格的前提。但它有巨大缺陷:1) 信息丢失,15.3° 和 15.4° 可能被映射到同一个离散状态,损失了精度。2) 维度灾难,如果每个维度分20个箱,总状态数就是 202020*20 = 160,000,状态空间会随维度增加而爆炸式增长。

- DQN: 完全不需要这个步骤。神经网络可以直接处理连续的浮点数输入,它能自己学习到状态之间的细微差别,泛化能力远超离散化方法。

数据结构:Q-Table

代码使用一个 Python 的 defaultdict 来作为 Q-Table

Q = defaultdict(lambda: np.zeros(env.action_space.n))

作用: 创建一个 Q-Table。

键(key)是离散后的状态元组(如 (10, 8, 12, 9))

值(value)是一个长度为2的NumPy数组,分别存放向左和向右两个动作的Q值,例如 [Q(s, left), Q(s, right)]。

defaultdict 的好处是,当遇到一个从未见过的状态时,会自动为它创建一个初始值为 [0., 0.] 的条目

与DQN比较:

Q-Table (本代码): 这是一个巨大的、需要显式存储的查找表。训练过程就是不断地“填”这张表。

DQN: 没有表格。取而代之的是一个神经网络 Q(s; θ)。这个网络是一个紧凑的函数,通过其内部的权重 θ 来计算任何状态 s 的Q值,而不是存储它。这极大地节省了内存,并且能够对未见过的状态进行泛化预测。

核心算法:Q-Learning 更新

训练的核心在于 train 函数中的 Q-learning 更新法则

# Q-learning update

if next_state is not None:

max_next_q = np.max(Q[next_state])

Q[state][action] = Q[state][action] + LEARNING_RATE * \

(reward + GAMMA * max_next_q - Q[state][action])

Q[state][action] 对应 Q(s,a),即旧的Q值

LEARNING_RATE 对应学习率 alpha。

reward 对应奖励 r。

GAMMA 对应折扣因子 gamma。

max_next_q 对应 ,即下一个状态能带来的最大期望回报

,即下一个状态能带来的最大期望回报

整个括号内的部分 (reward + GAMMA * max_next_q - Q[state][action]) 就是时序差分误差 (TD Error)

与DQN比较:

Q-Table (本代码): 更新是直接的。计算出 TD 目标后,直接修改 Q-Table 中对应 (state, action) 的那个单元格的值。

DQN: 更新是间接的,通过梯度下降完成。

计算目标 (Target): y=r+gammamax_a′Q(s′,a′;theta−)。注意,DQN 使用一个独立的、更新缓慢的目标网络 θ⁻ 来计算这个值,以增加稳定性。这是本代码没有的。

计算损失 (Loss): L(theta)=(y−Q(s,a;theta))^2计算“TD目标”和当前网络预测值之间的差距(均方误差)

梯度下降: 通过反向传播计算损失函数对网络权重 θ 的梯度,然后用优化器(如Adam)更新 θ,使得网络预测值向着TD目标靠近。

奖励塑形 (Reward Shaping)

代码对环境的原始奖励进行了修改,这是一个被称为奖励塑形的工程技巧。

reward = 1.0 # 基础奖励

reward -= abs(x) * 0.5 # 惩罚偏离中心

reward -= abs(theta) * 1.0 # 更严重地惩罚角度偏离

if done:

if t < 195:

reward = -20 # 增加失败惩罚

环境原始的奖励(每步+1)过于稀疏,智能体很难知道自己哪一步做得好、哪一步做得差。通过奖励塑形,我们给了智能体更密集、更明确的信号:

保持在中心附近是好的。

保持杆子竖直是好的。

失败是极度不好的。

奖励塑形这个技巧在 Q-learning 和 DQN 中都是通用的,它属于强化学习的工程实践,而非特定算法的一部分。一个好的奖励函数对两种方法的性能都有巨大提升。

总而言之,您的代码是学习和理解 Q-learning 核心思想的一个绝佳范例。它通过巧妙的工程技巧解决了 CartPole 问题,但其方法(状态离散化)的局限性也凸显了 DQN 等基于函数逼近的方法为何如此强大和重要。

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号