FOC学习

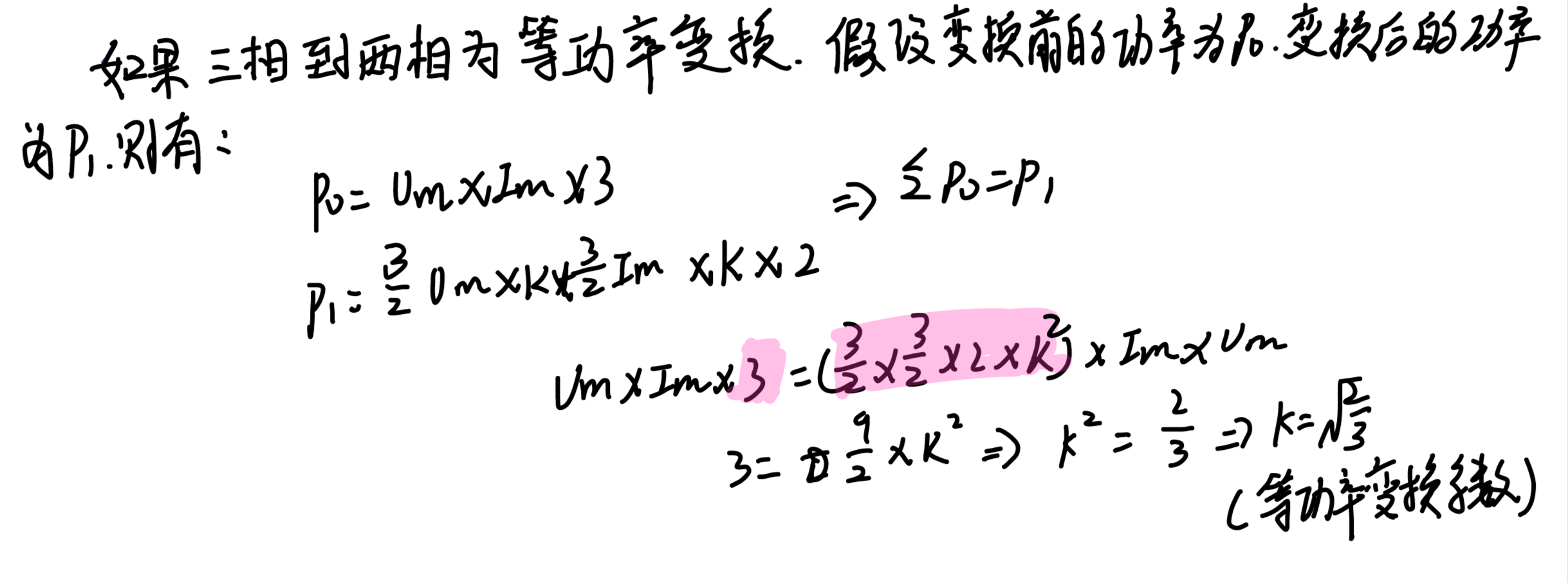

FOC学习

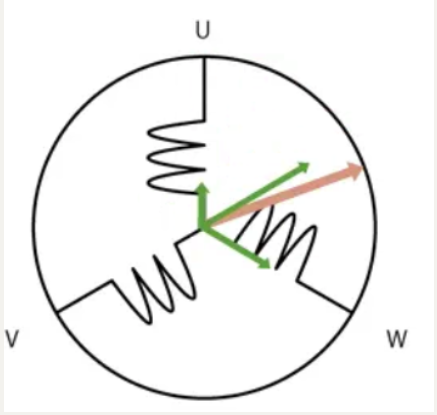

无刷电机的定子有 3 组绕组(U、V、W),转子是永磁体。六步换向的核心是 “按转子位置给对应绕组通电”,而位置检测全靠电机内置的 3 个霍尔传感器(互差 120° 电气角)。3 个霍尔传感器组合起来,每旋转一圈只能输出 6 种不同的位置信号(即 6 个 “霍尔状态”)。

- 这意味着:电机每转一圈,系统只能 “感知到 6 个离散的位置点”,每个位置点之间的电气角间隔是 60°(360°÷6)。

- 类比:就像用一把只有 6 个刻度的尺子测量长度,只能读到 0°、60°、120°…300° 这些固定刻度,没法感知中间的 20°、45° 等位置。

换向过程完全跟着霍尔信号走,步骤固定:

- 霍尔传感器检测到当前转子位置(比如 “霍尔状态 1”);

- 控制器给对应的两组绕组通电(比如 U 相正、V 相反),产生固定方向的定子磁场;

- 转子在电磁力作用下,会 “主动转到定子磁场的对齐位置”(即下一个霍尔状态对应的位置,比如从 0° 转到 60°);

- 到达后,霍尔传感器检测到新状态,控制器切换绕组通电方式,转子再跳转到下一个 60° 位置。

整个过程中,转子是 “从一个固定位置跳到另一个固定位置”,每一步的位移都是固定的 60° 电气角(对应机械角 = 60°÷ 电机极对数,比如 4 极电机机械角就是 15°),没有中间过渡。

而FOC的话可以对无刷电机实现像素级的控制。

FOC原理基础

FOC(field-oriented control)为磁场定向控制,又称为矢量控制(vectorcontrol),是目前无刷直流电机(BLDC)和永磁同步电机(PMSM)高效控制的最佳选择。FOC 可以精确地控制磁场大小与方向,使得电机转矩平稳、噪声小、效率高,并且具有高速的动态响应。目前已在很多应用上逐步替代传统的控制方式,在运动控制行业中备受瞩目。

简单讲矢量控制是一种电机控制技术,它能够将复杂的三相电机的控制变的跟直流有刷电机的控制一样简单,而且效率更高。

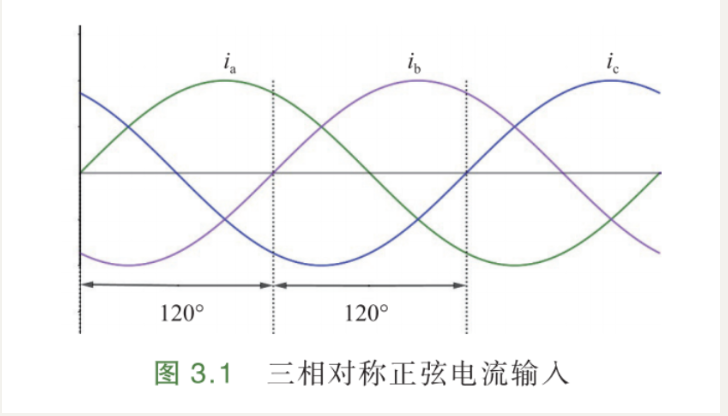

传统三相交流感应电机输入的是三相对称正弦电流,空间磁链近乎圆形,转矩稳定。但仍存在一些缺点。

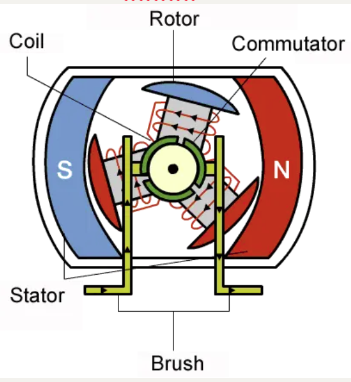

而直流电机的控制很简单。有刷直流电机是通过换向器切换电流,以便于形成旋转的磁场,转子在定子磁场力的作用下旋转。结构简单、转矩大,且具有很好的调速性能,重点是它的励磁方向始终垂直于磁场方向,控制方法简单有效。这里解释下励磁磁场这个概念。

- 电机要转,得有一个 “看不见的磁铁” 拖着转子(永磁体或感应电流转子)转,这个 “看不见的磁铁” 就是励磁磁场;

- 而产生这个磁场的关键,就是给定子(或转子)的特定绕组通电流 —— 电流一通,绕组就变成了电磁铁,这个 “通电造电磁铁” 的操作,就是励磁。

- 在直流电机里,定子上的励磁绕组通的是励磁电流,专门负责产生主磁场(励磁);转子上的电枢绕组通的是电枢电流,专门负责产生转矩。两者是 “分工明确的两个回路”。电枢绕组通电流后,会在电机内部产生电枢磁场。但这个磁场的作用不是 “提供主磁场让电机运转”,而是与定子励磁绕组产生的主磁场相互作用,从而产生转矩。

- 定子励磁绕组的主磁场是 “静态且稳定的”(比如形成固定的 N、S 极分布),它是电机能产生转矩的 “基础条件”。

- 转子电枢绕组的电枢磁场是 “动态的”(随电枢电流和转子位置变化),它与主磁场相互作用时,会产生一个 “切向力”,这个力就是带动转子转动的电磁转矩。

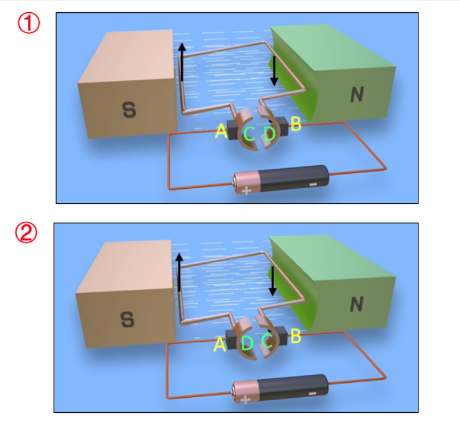

在任意时刻,给线圈通电产生磁场的方向始终垂直于磁场方向。并且电流方向会随着换向器自动去切换方向。电流通过换向电刷,适时的换向,形成磁场,与定子磁场相互作用,带动转子旋转。

而传统三相正弦电流产生的是一个随着时间和空间变化的旋转磁场,是一个多变量的系统。如图所示:

所以它存在一些缺点:

1:三相对称正弦系统是一个随着时间和空间变化的旋转磁场,是一个多变量的系统。

2:并且我们也可以从上面的两幅图看出来转子磁势力和定子磁通之间不存在垂直关系。

3:定子电流的无法单独调节励磁的转矩。转子是永磁体,自带固定磁场(相当于直流电机里 “已经被励磁好的主磁场”)。但定子电流依然要分两部分作用:定子电流产生的旋转磁场,需要和转子的永磁磁场 “同步旋转”(这是 “同步电机” 的核心逻辑)。这部分电流的作用是 “让定子磁场和转子磁场始终保持相对位置,确保电机能稳定转动”,本质上是在 “维持电机的运转基础”,可以理解为 “辅助励磁” 的延伸作用。当电机带负载时,转子的永磁磁场和定子磁场之间会产生 “拉力差”。定子电流的另一部分,就是通过调整定子磁场和转子磁场的夹角,来产生拉动转子转动的 “电磁转矩”,从而带动外部负载(比如汽车、风机)。

而直流电机直流电机的主磁场(不管是励磁绕组通电产生的,还是永磁体自带的),在电机运行时N 极、S 极的位置和极性始终不变。

- 比如励磁绕组通的是恒定直流电,电流方向不变,产生的磁场方向就一直固定;永磁体的极性本身就是天生固定的。

- 这个固定的磁场相当于 “一个不动的大磁铁”,不用定子电流再分精力去 “维持它的存在” 或 “调整它的方向”,只要励磁电流(或永磁体)不变,磁场就一直稳定。

既然主磁场方向固定,想让转子转、且能调转矩,只需要控制转子上的电枢电流:

- 电枢电流通过换向器(图里的 Commutator),会自动随着转子位置改变方向,保证电枢磁场和定子主磁场始终保持 “产生转矩的最佳角度”。

- 想让转矩变大 / 变小,只调电枢电流的大小就行;方向不用管定子,换向器会自动搞定,完全不用定子电流参与转矩相关的调节。

为了能不能将三相交流感应电机像直流电机那样控制起来。所以德国达姆施塔特工业大学(Darmstadt) 的 K.Hasse 和西门子公司的 F.Blaschke ,在上世纪七十年代创造性的提出了一种矢量控制方式,将三相交流经过一系列坐标变换,最终变为直流可控的两相正交电流。解耦复杂的电流关系,使得交流电机变得简单可控。

矢量控制技术既可以用于交流电机控制,也可以用于直流无刷电机控制。

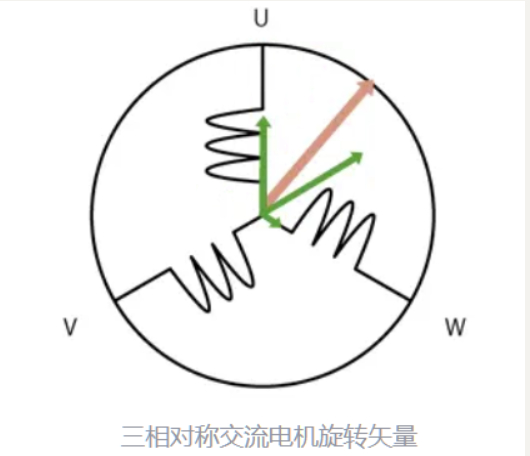

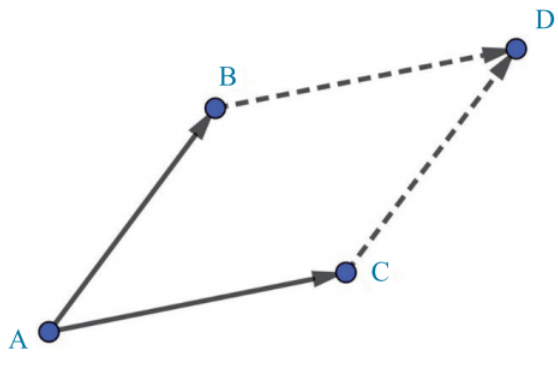

无论是哪种电机,它的转矩都正比于定子磁场和转子磁场的叉乘,即它们所围成的平行四边形的面积,如图所示。

转矩\(\overrightarrow{T_m}\) 是转子磁场与定子磁场的叉乘\(\overrightarrow{T_m} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\),由叉乘运算规则可以知道,当定子磁场和转子磁场夹角为90度时,围成的平行四边形面积最大。这个时候产生的力矩也就最大。

而直流有刷电机,定子磁场和转子磁场始终能保持一定的角度,控制效率高,力矩大,调速方便。所以要想在控制上实现直流有刷电机的效果,必须去解耦转矩和励磁之间的关系,并且如果能控制定子磁场和转子磁场的夹角为90度。控制效率就会大大提高。

矢量控制原理

正弦波控制是介于方波控制和矢量控制之间的技术。将方波按照正弦方式调试。这样就可以控制电流的大小,但是不能控制电流的方向。

正弦波控制的核心是让输出电流 / 电压的幅值跟随正弦规律变化,本质是优化方波的 “幅度特性”,而非重构电流的 “流向控制逻辑”。

而矢量控制技术既能控制电流大小,又能控制电流方向。矢量控制叫做磁场定向控制也就是FOC。其核心就是解耦复杂定子的电流关系,将定子电流分解为控制励磁的直轴电流以及控制转矩的交轴电流。

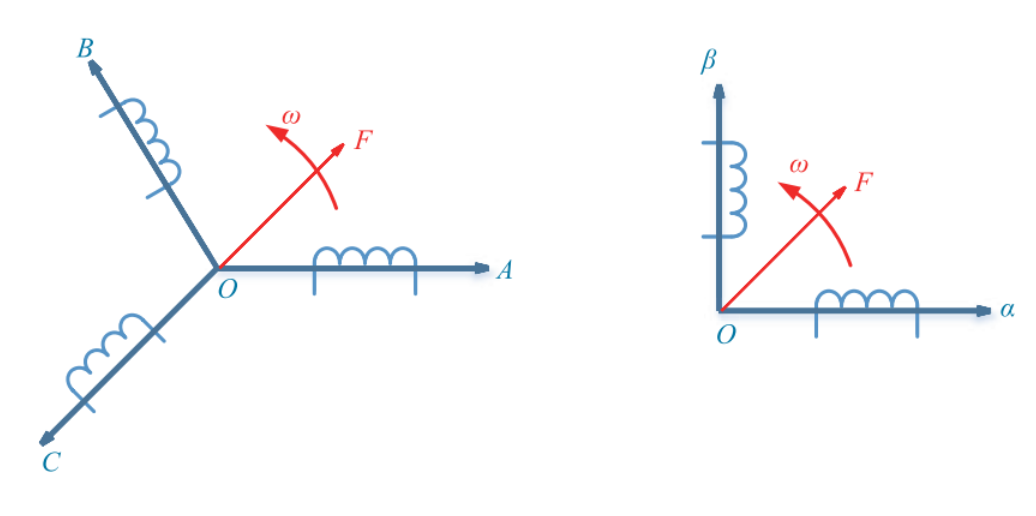

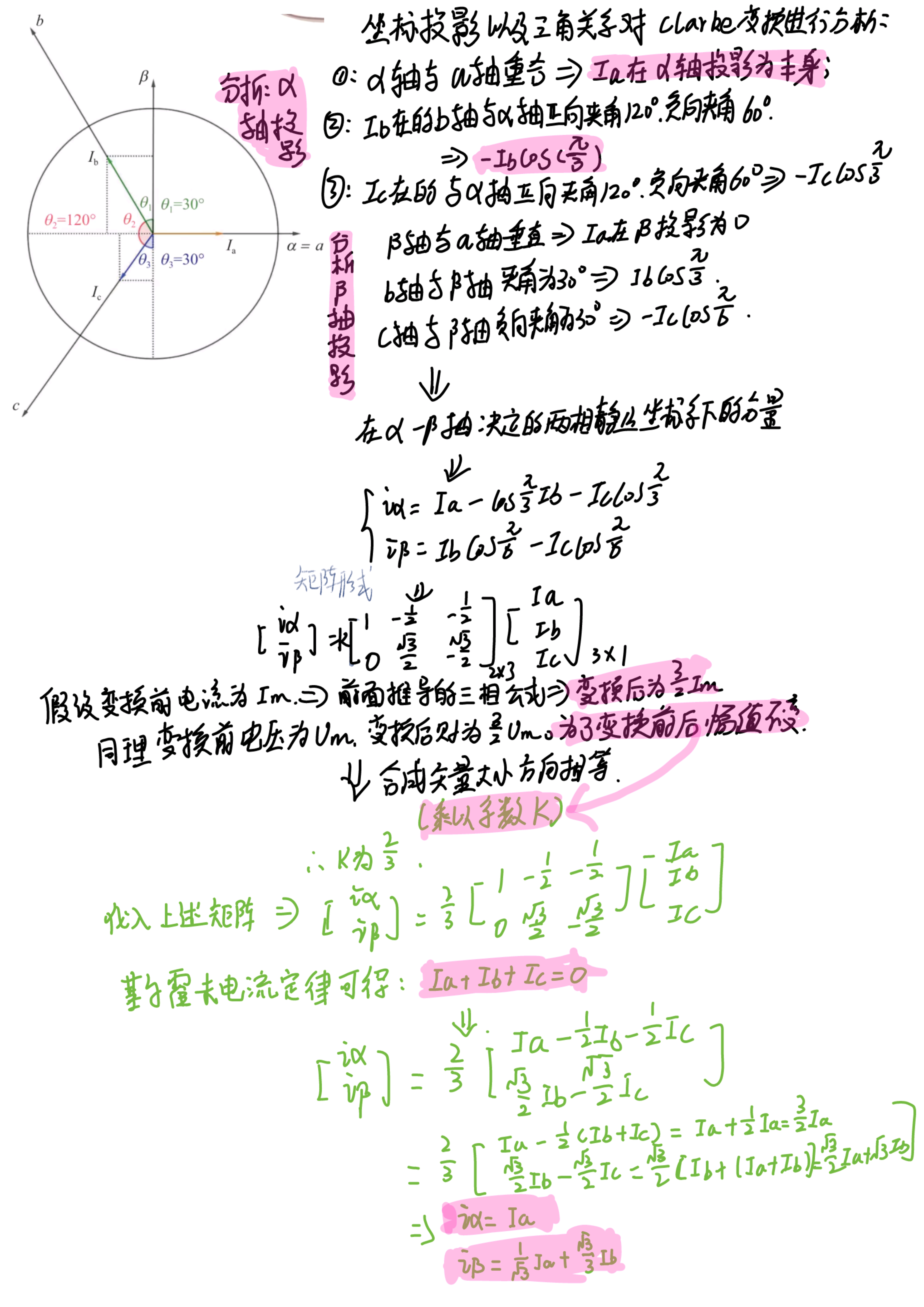

三相电机通入的是空间上相差120°的三相对称正弦电流\(i_a、i_b、i_c\).它们在空间形成旋转磁场。假设产生的旋转磁动势为F。并和电流同步,以角速度w逆时针旋转。

为了简单化分析可以将三相电机的模型等效为两相电机模型。

等效的两相电机模型必须满足以下两点:

- 绕组在空间上正交(如两相绕组空间夹角 90° 电角度);

- 电流在时间上正交(如两相电流相位差 90°,且幅值满足一定关系)。

假设存在空间互差 90° 的两相正交绕组(α 轴和 β 轴),分别通入时间相位差 90° 的正弦电流,两相绕组在物理空间上互差 90°(沿 α 轴和 β 轴垂直分布),因此它们的磁动势是矢量相加:

-

α 绕组的磁动势:\(F_\alpha = N i_\alpha \cos\alpha(N为匝数,\alpha为空间角度\));

-

β 绕组的磁动势:\(F_\beta = N i_\beta \cos(\alpha - 90^\circ) = N i_\beta \sin\alpha\)。

将电流代入后合成总磁动势:

\(F = F_\alpha + F_\beta = N I_m \left[ \cos\omega t \cos\alpha + \sin\omega t \sin\alpha \right] = N I_m \cos(\omega t - \alpha)\)

这是一个幅值恒定、以电角速度\(\omega\)旋转的磁动势矢量,与三相绕组产生的旋转磁动势完全等效。

- 当t=0时,\(\omega t=0\$,磁动势最强方向在\)\alpha=0$(即 α 轴方向);

- 当t = T/4(T为周期),\(\omega t=90°\),磁动势最强方向在\(\alpha=90°\)(即 β 轴方向);

- 当t = T/2时,\(\omega t=180°\),磁动势最强方向在\(\alpha=180°\)(α 轴反方向)

所以就随着磁动势的最强方向随(\omega t)的增大而逆时针旋转**,旋转角速度为\(\omega\)(与电流角频率一致)。

至于为啥要满足空间上正交90度:

首先90度时候是最好分析的,并且如果不为90度,为0度时候,两相绕组在物理空间上完全重叠(沿同一轴线),因此它们的磁动势方向完全相同,只能做代数相加。

由于空间方向相同,磁动势仅与电流的代数和相关:

\(F = N(i_1 + i_2) = N I_m (\cos\omega t + \sin\omega t) = N I_m \sqrt{2} \cos(\omega t - 45^\circ)\)

结果是幅值随时间脉动、方向固定的磁动势(只有 “强弱变化”,无 “方向旋转”)。

所以需要在空间上正交。这样合成出来才是随着w旋转的。这也就是常说的三相静止坐标系到两相静止坐标系的变换,简称3s/2s变换。s的意思就是static静止的。

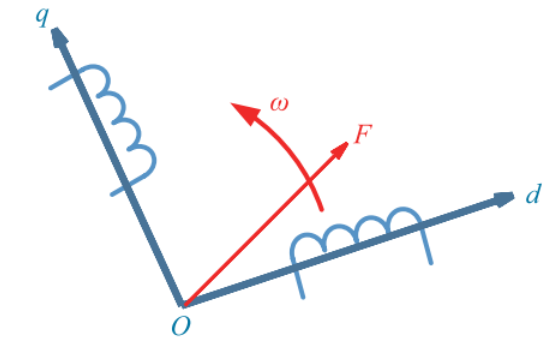

根据上面的推导可以得到:一个两相正交的对称绕组,分别通入直流电流\(i_d,i_q\)

,它们产生的合成磁动势和两相静止坐标系以及三相静止坐标系完全相等,并且与磁动势相同的角速度\(\omega\)旋转,那么dq旋转坐标系和前面的三相静止以及两相静止坐标系可以完全等效。

其中dq旋转坐标系和两相静止坐标系的不同之处有以下两点:

| 对比维度 | 两相静止坐标系(αβ) | dq 旋转坐标系 |

|---|---|---|

| 运动状态 | 固定在定子上,静止不动 | 随旋转磁动势同步旋转(角速度 ω) |

| 电流性质 | 通入交流电流(与时间相关的交变电流) | 通入直流电流(与时间无关的恒定电流) |

| 物理量变化 | 电压、电流、磁链等是交变的 | 电压、电流、磁链等是恒定的 |

| 本质作用 | 简化三相系统为两相,但仍保留交变特性 | 将旋转的交变物理量 “转化” 为静止的直流量,便于分析和控制 |

dq旋转坐标系如下图所示:

因此,三相静止坐标系下的\(i_a,i_b,i_c\)完全可以等效为两相旋转坐标系下的\(i_α,i_\beta\).当我们以三相静止坐标系为参考对象去观看d-q两相旋转绕组时候,它和直流有刷电机的绕组模型相仿。

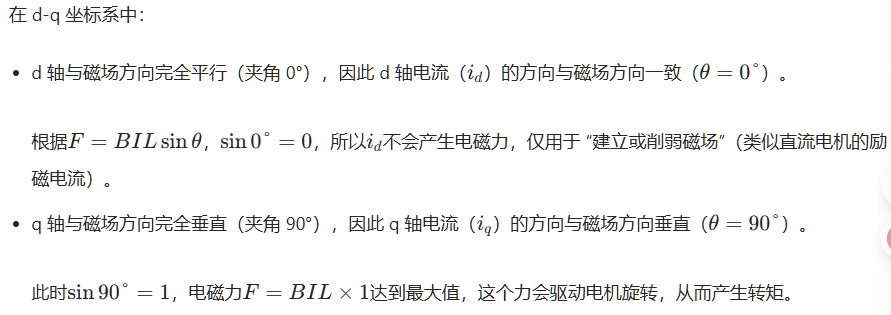

- d 轴(直轴):通常定义为转子磁极的轴线(对于永磁同步电机,就是永磁体的 N 极轴线;对于绕线式同步电机,可理解为励磁绕组的轴线),这和直流有刷电机的励磁绕组轴线(产生主磁场的轴线)是类似的。

- q 轴(交轴):超前 d 轴 90° 电角度,对应直流有刷电机的电枢绕组轴线(通电后产生交轴磁动势,与主磁场相互作用产生转矩)。

- \(i_d\)类似直流有刷电机的励磁电流(用于建立主磁场);

- \(i_q\)类似直流有刷电机的电枢电流(用于产生转矩)。

因此将三相电机的多变量、强耦合、非线性的系统控制直接变为两个相互独立的直流分量的控制,解耦了复杂的三相交流电机多变量的复杂关系。

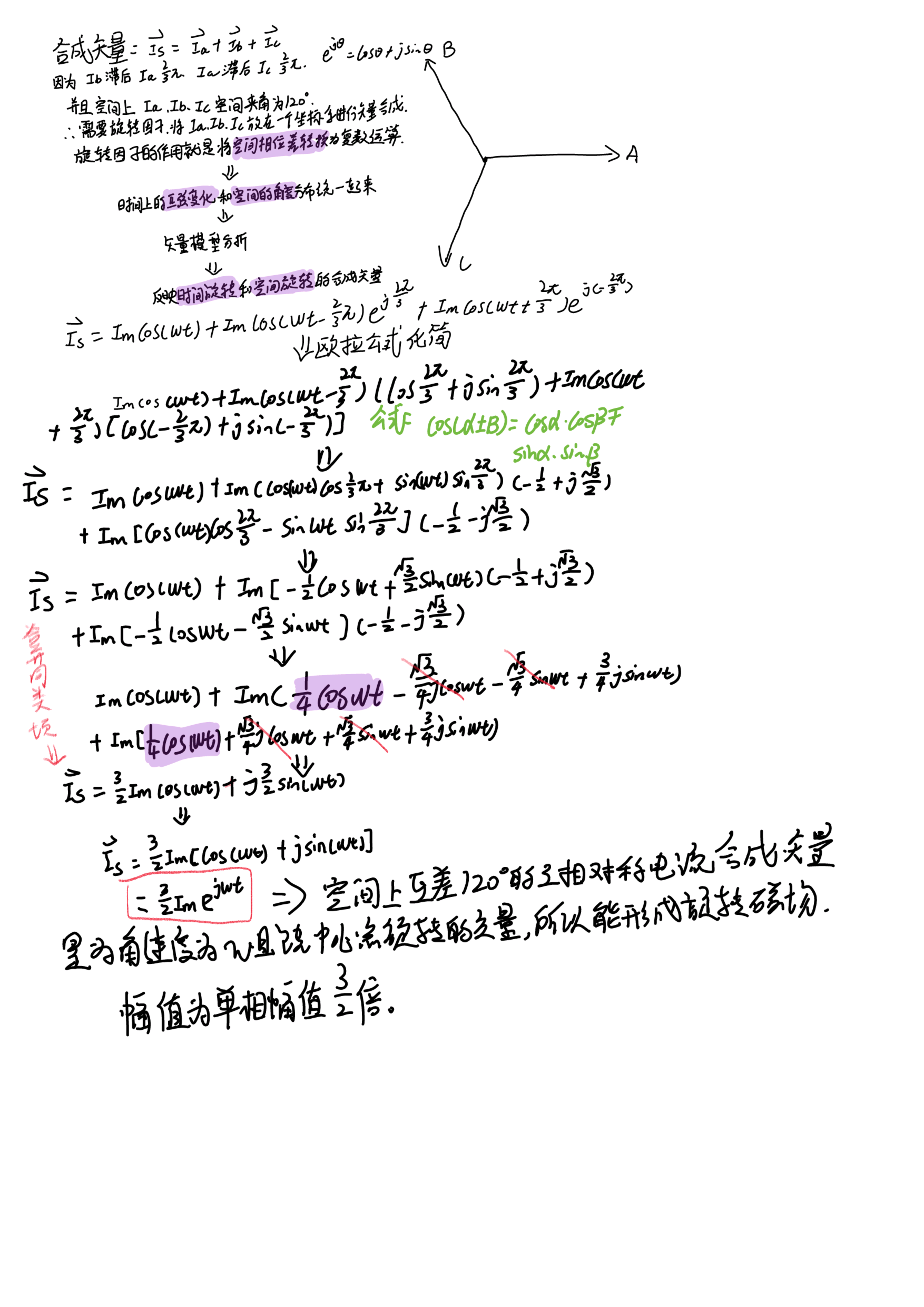

合成矢量推导以及clarke变换

三相正弦电流可以表示为:

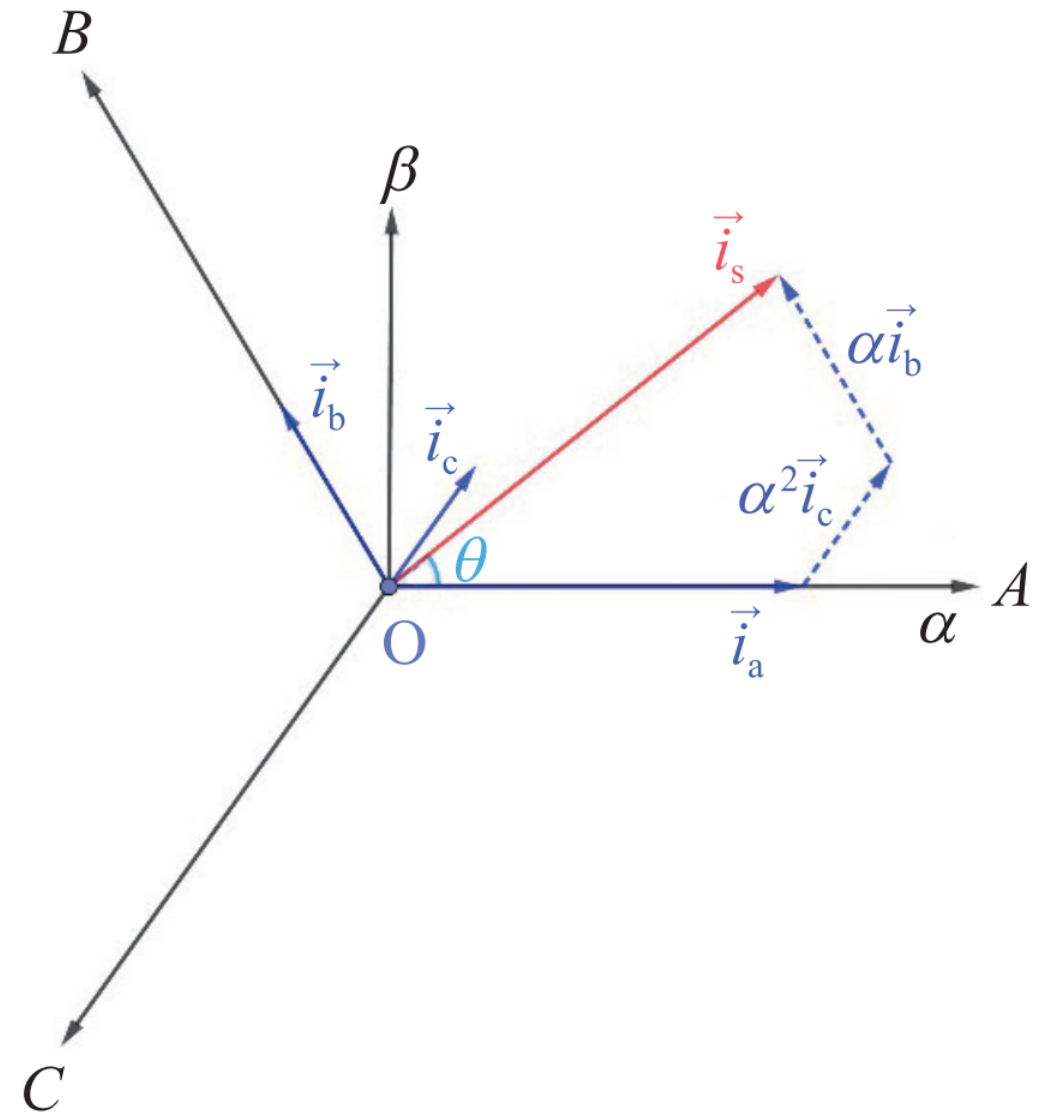

其中\(I_{\text{m}}\)为幅值,\(\omega=2\pi f\)为角速度,三相电流在空间互相差120°。三相对称正弦电流的合成如图所示:

从上图可以看出来,三个电流的合成矢量采用平行四边形法则即可。下面来详细推导下:

从A-B-C三相静止坐标系到\(α-\beta\)两相静止坐标系的过程的变换过程中。就是常说的clarke变换。如下图所示:

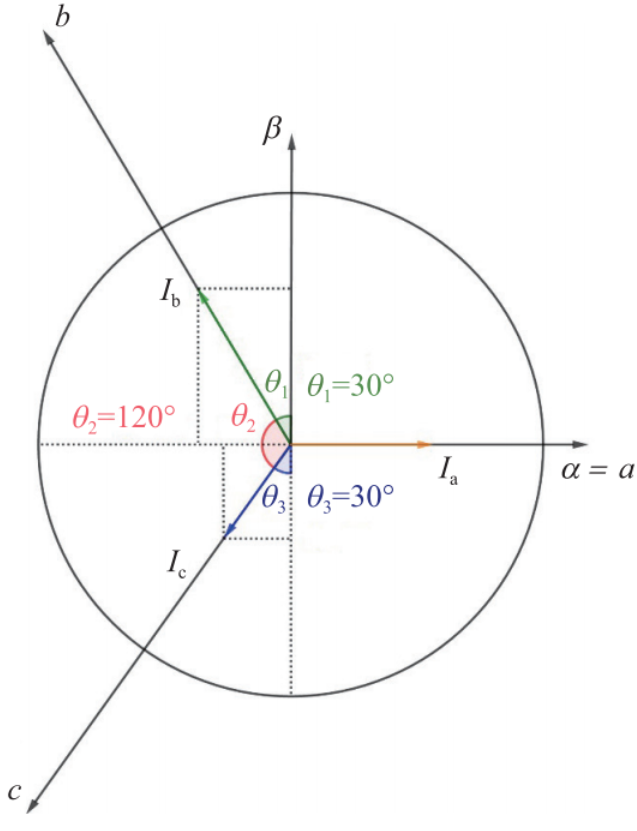

从坐标投影的角度来推导,具体过程如下:

进一步分析:

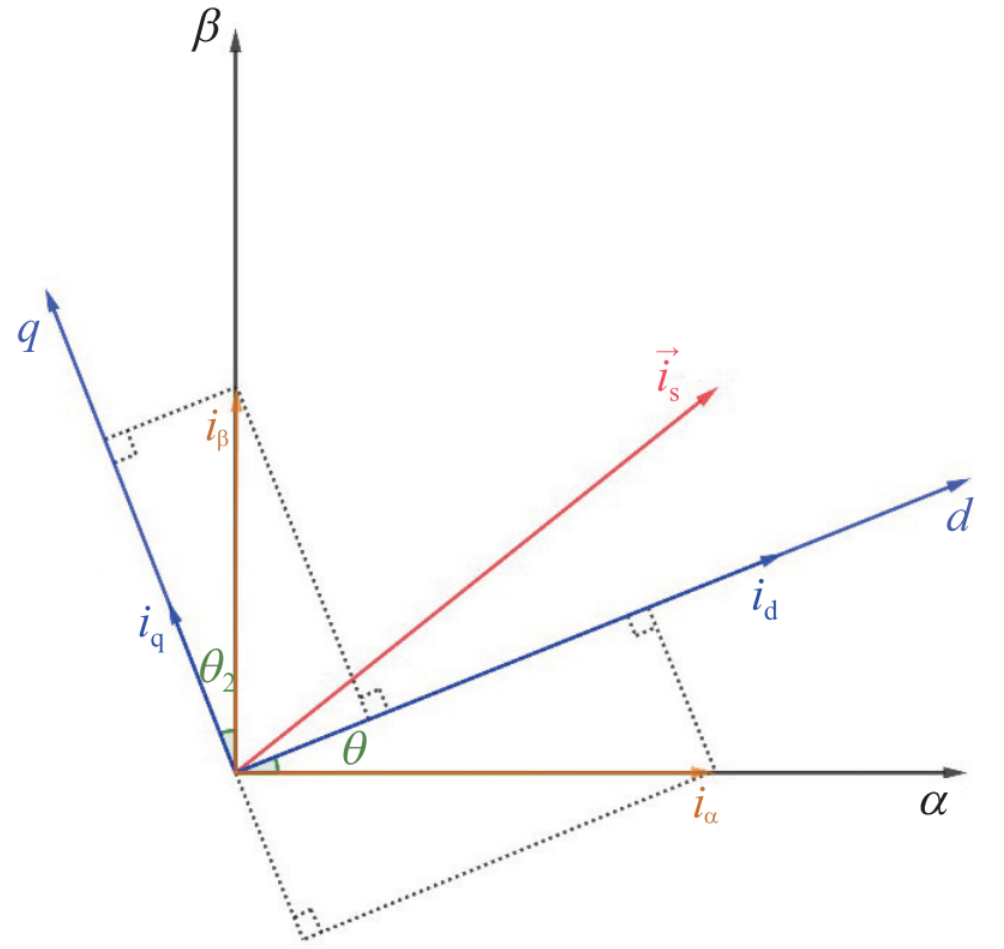

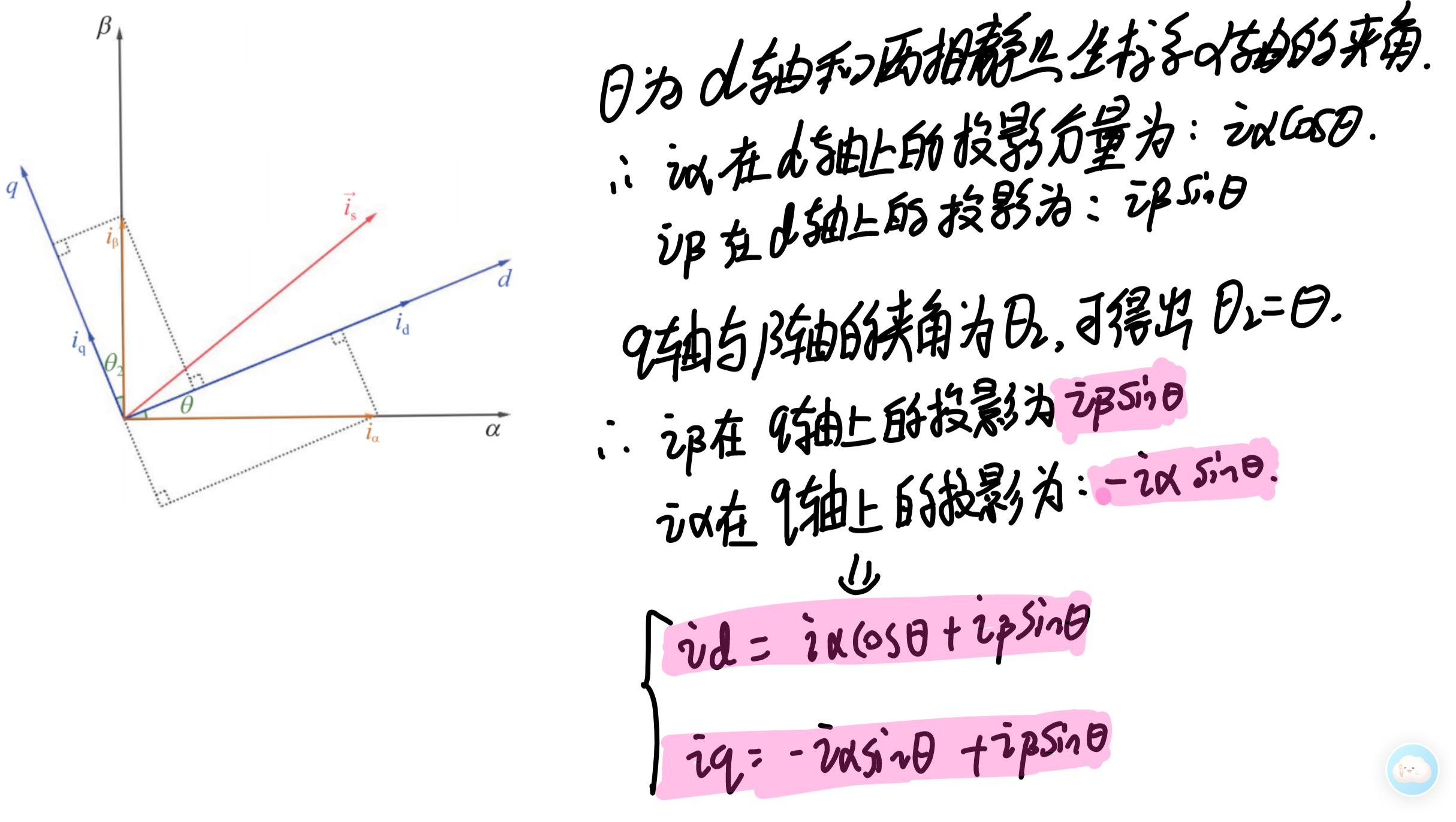

Park变换

上面的clarke变换是将三相静止坐标系变为两相静止坐标系后,电流依旧还是由时间和速度决定。所以还需要进一步变换。将\(α-\beta\)决定的两相静止坐标系 转换为随着磁场旋转的d-q坐标系。park变换如图所示:

\(i_\alpha,i_\beta\)为合成矢量\(\overrightarrow{I}_{\text{s}}\)分别在\(\alpha,\beta\)决定的两相静止坐标系上的投影,坐标系d-q为旋转坐标系,q轴垂直于磁场,称为交轴;d轴平行于磁场为直轴。

下面来推导下:

下图形象的描述了Clarke变换与Park变换的电流波形、

三相静止坐标系 (\(I_a, I_b, I_c\)) 的波形:

三相电流 (\(I_a, I_b, I_c\)) 是对称三相正弦波,幅值相等、相位互差 \(120^\circ\),这是交流电机绕组中典型的三相电流形式,用于产生旋转磁场。

两相静止坐标系\(i_\alpha, i_\beta\)的波形:

通过Clarke 变换,将三相静止坐标系的电流转换为两相静止坐标系\(\alpha-\beta\)的电流 \(i_\alpha, i_\beta\)。变换的本质是空间矢量的等效—— 三相电流产生的合成磁动势,与两相电流产生的合成磁动势在空间上等效。因此,\(i_\alpha, i_\beta\)仍是正弦波,但维度从 “三相” 降为 “两相”,相位互差 \(90^\circ\)。

旋转坐标系\(i_d, i_q\)的波形:

通过Park 变换,将两相静止坐标系\(\alpha-\beta\)的电流转换为随磁场同步旋转的 d-q 坐标系的电流 \(i_d, i_q\)。

- d 轴(直轴)平行于磁场方向,q 轴(交轴)垂直于磁场方向。

- 当系统处于稳态且磁场匀速旋转时,\(i_d\)(直轴电流,用于建立磁场)和 \(i_q\)(交轴电流,用于产生转矩)会呈现直流特性—— 因为旋转坐标系与磁场同步,电流在该坐标系下不再随时间 “交变”,而是保持恒定值。

d-q轴数学方程

当三相永磁同步电机的定子绕组通入三相对称正弦电流时(三相电流幅值相等、相位互差 120°),会在电机气隙中产生一个旋转磁场。

-

定子绕组的 “等效电阻” 会因电流流过产生电阻压降((U_R = IR));

-

定子绕组的 “电感” 会因电流变化产生感应压降\(U_L = L\frac{dI}{dt}\)

这两种压降共同构成了定子绕组上的电压。

定子绕组在电机中同时扮演两个角色:

- 切割磁场产生感应电动势:转子的永磁体产生的磁场(或定子旋转磁场)与定子绕组有相对运动时,绕组切割磁感线,根据电磁感应定律产生感应电动势(这是电机 “发电” 或 “反电动势” 的来源)。

- 产生磁场拖动转子同步旋转:定子电流自身产生的旋转磁场,与转子的永磁磁场(或转子绕组磁场)相互作用,产生电磁转矩,从而拖动转子以同步转速旋转(“同步” 指转子转速与定子旋转磁场转速相同)。

因此考虑三相永磁同步电机的数学模型时候,要设定以下条件。

这些条件是为了简化三相永磁同步电机的数学模型,让复杂的非线性、多变量系统变得可分析、可控制,需要假设以下几点:

(1)忽略磁饱和、磁滞损耗和涡流损耗 -

- 磁饱和:实际电机中,磁场过强时铁芯磁性会“饱和”(磁感应强度不再随磁场强度线性增长),会导致模型非线性。忽略后,磁路可视为线性,方便用线性方程描述。 -

- 磁滞损耗、涡流损耗:这两种是铁芯在交变磁场中产生的能量损耗,会增加模型复杂度。忽略后,可专注于电磁-机械的核心耦合关系。

(2)无阻尼绕组+定子物理性能不变 -

- 无阻尼绕组:永磁同步电机转子的阻尼绕组(若有)会引入额外的电磁动态(如阻尼电流的暂态过程)。假设无阻尼绕组,可简化转子的电气方程。 -

- 定子物理性能不变:实际中,定子的电阻、电感可能随温度、磁场等变化。假设其不变,可将定子参数视为“恒定值”,避免参数时变带来的模型复杂性。

(3)永磁体电导率和转子磁导率为0 - 电导率为0:

- 永磁体若有导电性,会在交变磁场中感应出涡流(类似阻尼绕组的效果)。假设电导率为0,可忽略永磁体的涡流效应,简化转子的电气特性。

- 磁导率为0:转子磁导率为0意味着转子“不导磁”,定子磁场和永磁磁场的磁路互不干扰,进一步简化磁路的耦合关系。

(4)感应电动势为标准正弦波 实际电机中,绕组分布、磁场谐波等因素会导致感应电动势不是完美的正弦波。假设为标准正弦波,可让电压、电流的数学表达更简洁(如用正弦函数直接描述),便于后续的矢量变换和控制算法设计。

(5)忽略磁场空间谐波 电机的磁场(如定子旋转磁场、永磁体磁场)会因绕组分布、磁钢形状等产生“谐波分量”(非基波的正弦分量)。忽略谐波后,磁场可近似为“基波正弦磁场”,大幅简化电磁力、转矩的计算模型。

(6)绕组对称分布 假设三相绕组匝数相同、轴线互差120°电角度,保证了三相系统的对称性。这种对称性能让三相电流、电压的分析可以“降维”(如用Clarke、Park变换简化),是矢量控制等算法的基础前提。

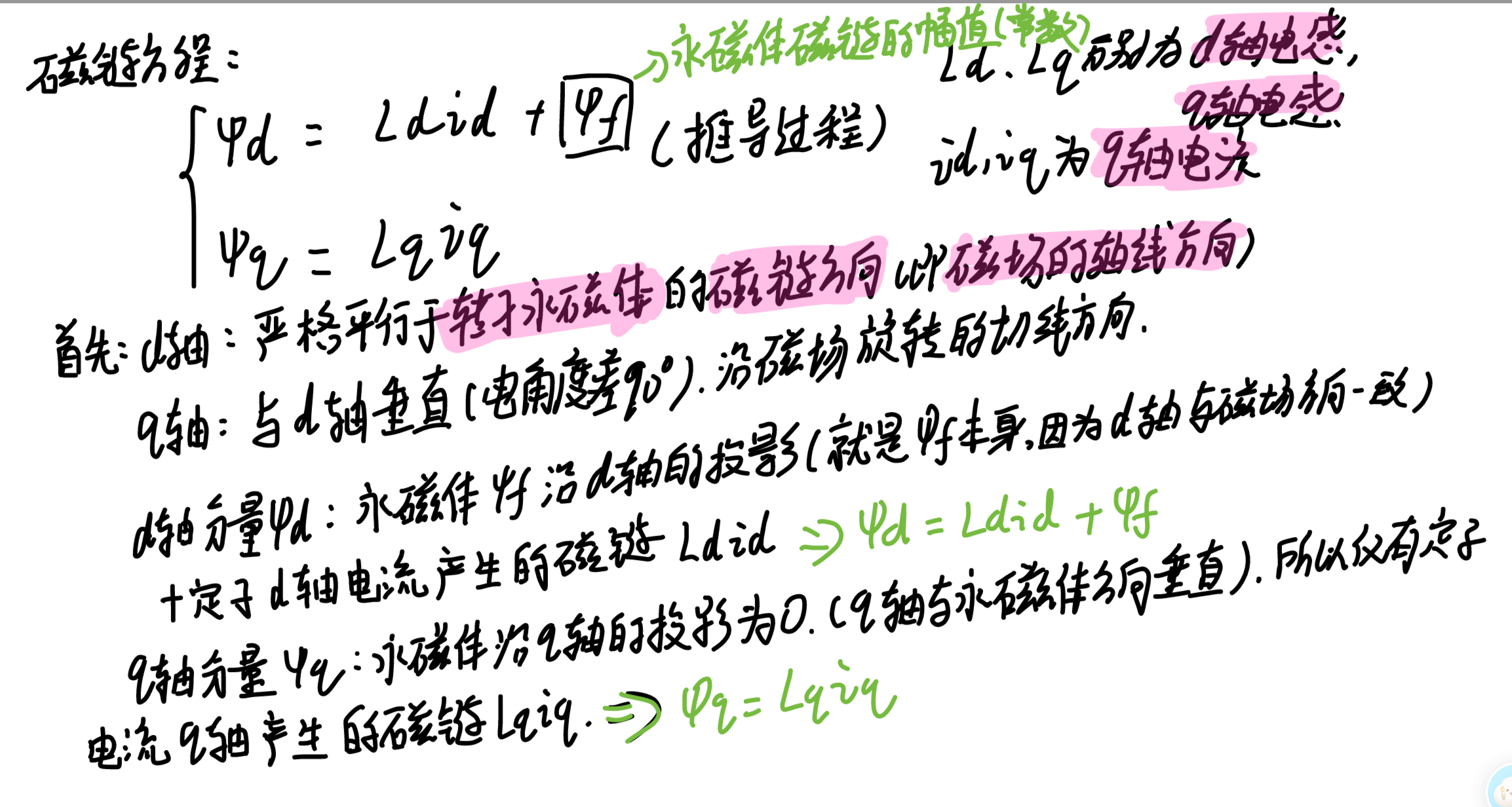

基于以上条件,永磁同步电机在两相旋转坐标系下的数学模型可以表示如下方程:

首先是磁链方程:

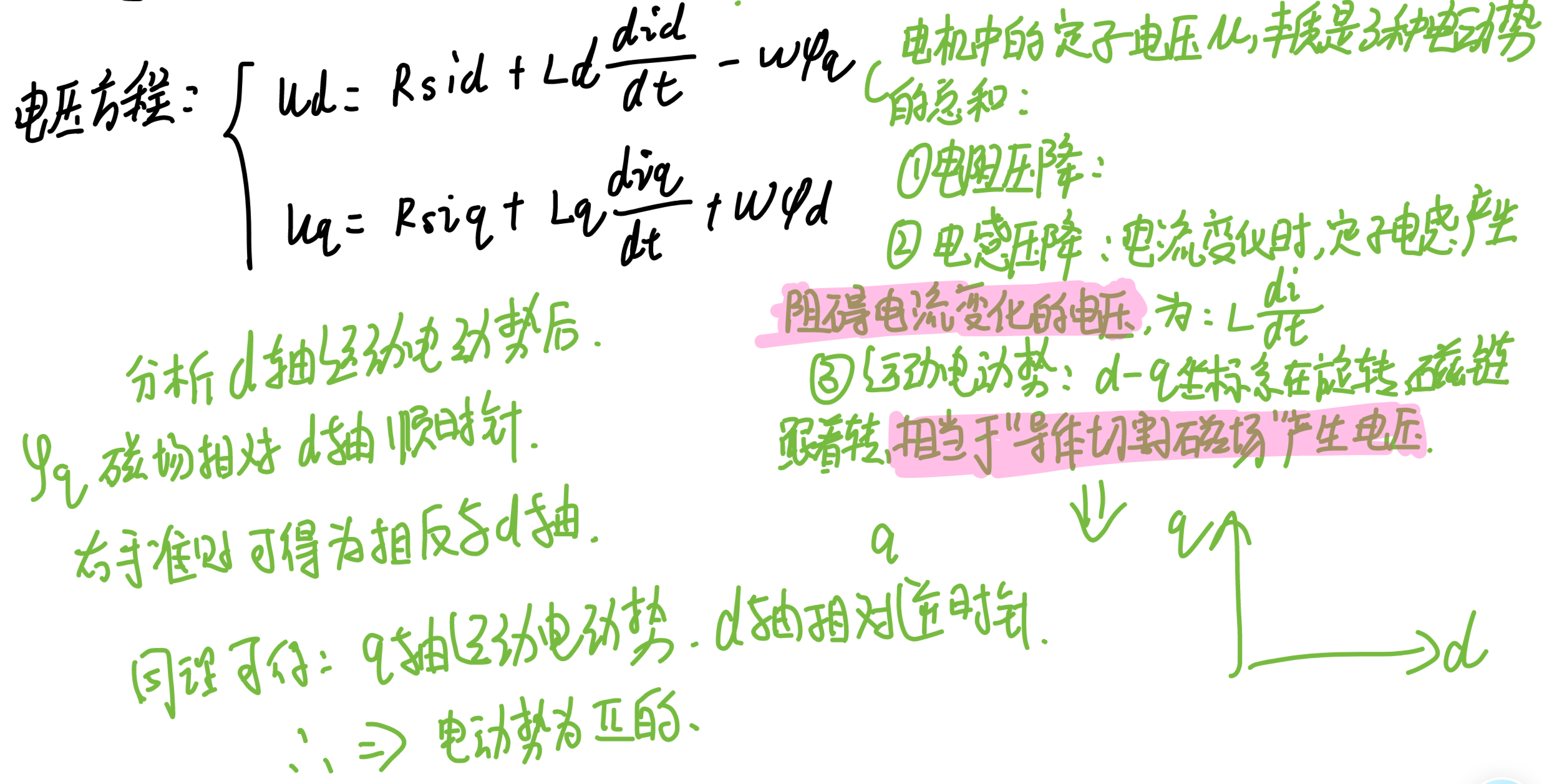

接下来是电压方程(暂态电压方程,描述电机在动态过程(如启动、负载突变)*中,电压、电流随时间变化的关系*):

电机稳定运行时候,假设d、q轴的稳态电压和电流分别为:\(u_d、u_q 和 i_d、i_q\).并且忽略电阻压降,并且稳态时候,电流是恒定的(\(\frac{di_d}{dt} = 0,\frac{di_q}{dt} = 0\))电感的动态效应消失,所以稳态下旋转电动势(电压的交直轴分量)与磁链的关系为:

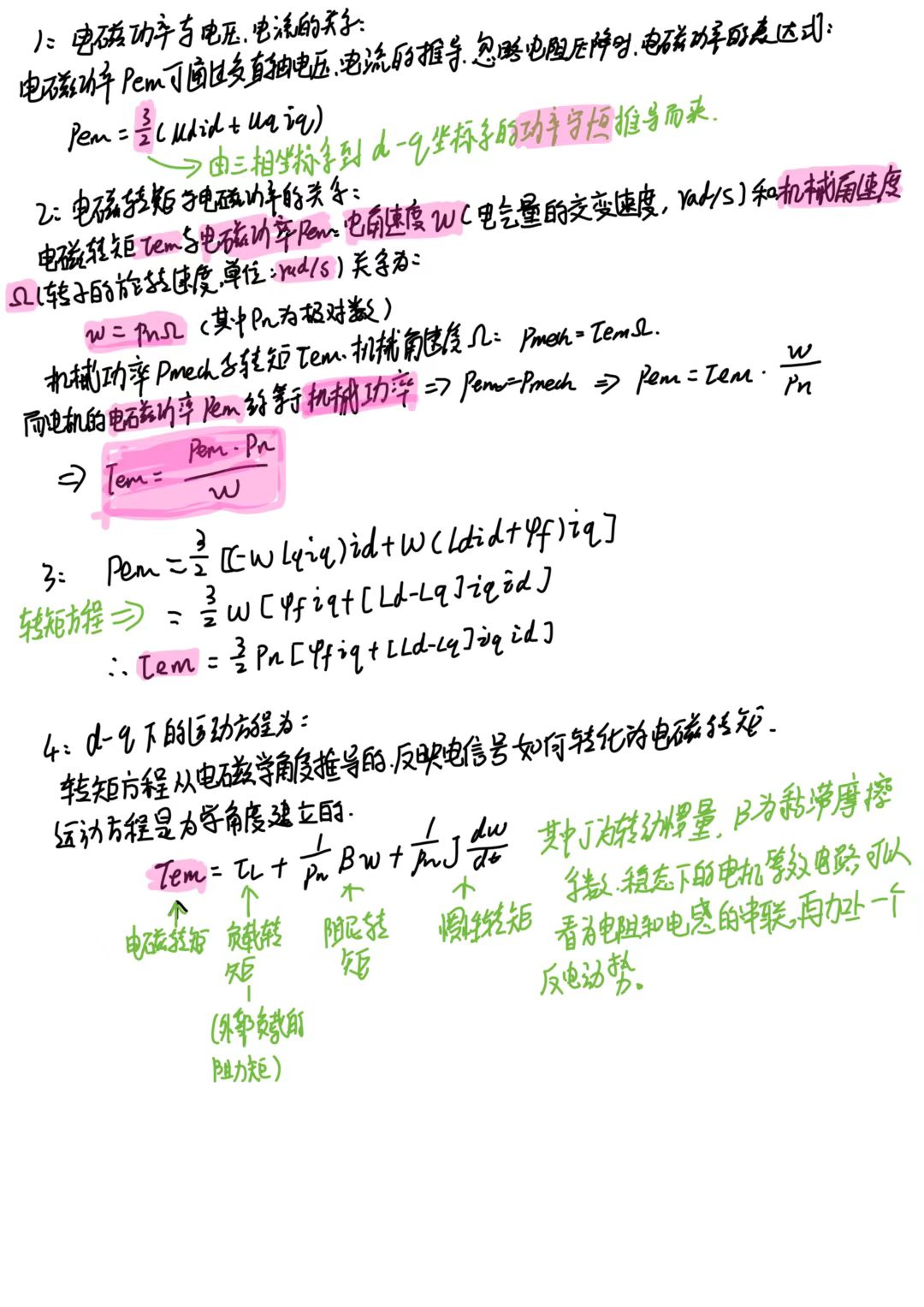

则d-q坐标系下的转矩方程为:

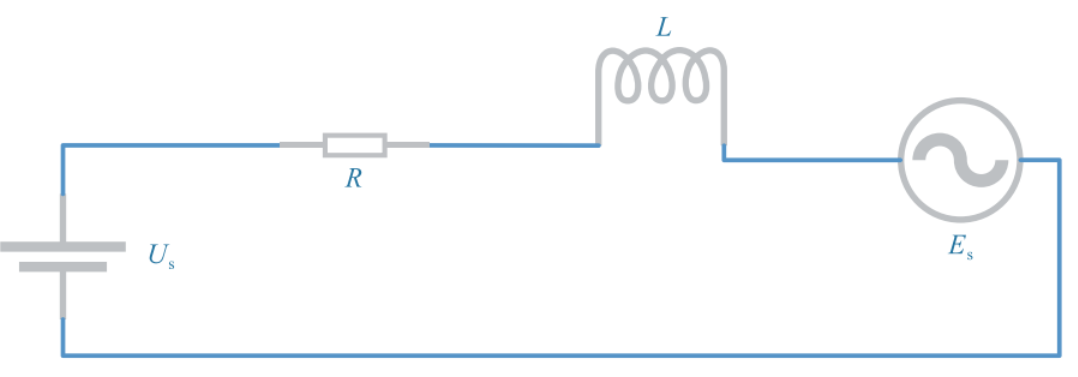

下图中,R为等效电阻,L为绕组电感,\(e_s\)为反电动势。

电压矢量方程为:

$u_{\text{s}} = R i_{\text{s}} + L \frac{\text{d}i_{\text{s}}}{\text{d}t} + e_{\text{s}} $

常见的矢量控制法有最大转矩法、弱磁控制法、恒功率因数控制法以及\(i_d=0\)控制法。

\(i_d=0\)时候的转矩方程为:

正点原子中这个图很形象解释了控制的大概意思:\(i_q\)就是他所需要的驱动力,\(i_q\)越大驴走的越快,\(i_q\)越小驴走的越慢。并且\(i_d\)对于他无关紧要,对于电机也就是一样的道理。

具体原理为:

当\(i_d\)为0时候,定子电流矢量直轴的分量为0,全部电流都用于转矩控制,并且由于转子磁场空间矢量沿着d轴方向,定子磁动势空间矢量由定子电流产生。并且此时\(i_d\)为0。所以定子磁动势仅沿q轴方向。所以转子磁场和定子磁场垂直正交。且控制\(i_q\)的大小就能直接、线性的控制转矩。

所以通过这一章节,将复杂的定子电流关系解耦,转换为只需要直流控制。也就是只需要控制电流的大小就可以进一步控制转矩的大小。

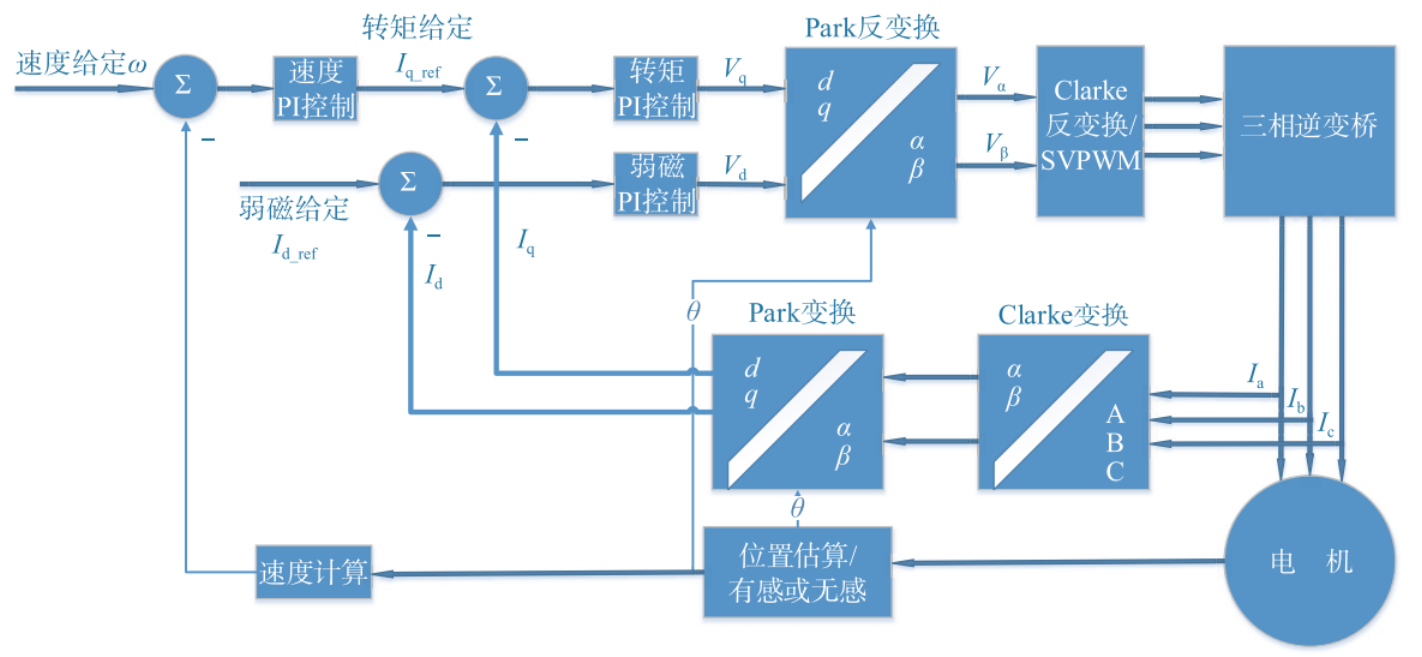

矢量控制架构

Park变换之后,就可以将复杂的三相电流转换为随着磁场旋转的d-q轴直流电流。可以分别控制转矩和励磁。从而达到解耦的目的。接下来就是如何实现\(i_d=0\)的矢量控制法。

电机的最终控制还是力的控制,也就是电流的控制。有控制,就会有反馈,有闭环。并且力矩的控制是通过q轴的电流来实现的。所以矢量控制中先有电流控制环、

首先电流环外部是速度环。速度的话通过安装电机上的位置传感器或者无感观测器算法获取转子的位置信息。计算反馈速度,与设置速度进行比较,结果送入PI控制器,控制转矩电流输出。之后转矩电流进入电流环PI控制器,输出d-q电压,当该电压不能用来直接驱动电机,因此需要将d-q坐标系下的电压经过park反变换以及clarke反变换,变为A-B-C三相静止坐标系下的电压,以此来驱动电机。

\(i_d = 0\)矢量控制的整体流程:

1:三相电流采集与重构

- ADC 与分流电阻:ADC(模数转换器)用于将 “分流电阻的电压信号” 转换为数字信号。分流电阻串联在电机回路中,根据欧姆定律,其电压值与电机相电流成正比,因此可通过测量电压间接得到电流。

- 三相电流重构:根据基尔霍夫电流定律(流入节点的电流等于流出节点的电流),三相电流满足\(i_A + i_B + i_C = 0\)。因此,只需采集其中两相电流(如\(i_A\)和\(i_B\)),即可通过\(i_C = - (i_A + i_B)\)重构出第三相电流,从而减少硬件采集通道的数量,降低成本。

2:Clarke 变换与 Park 变换(坐标变换)

用于将 “三相静止坐标系” 的电流转换为 “(d-q)旋转坐标系” 的电流:

- Clarke 变换:将三相电流(\(i_A, i_B, i_C\))从 “三相静止坐标系” 转换为 “两相静止坐标系”(\(\alpha-\beta\)坐标系),实现维度简化。

- Park 变换:将\(\alpha-\beta\)坐标系的电流转换为与转子同步旋转的(d-q)坐标系的电流(\(i_d, i_q\))。其中,d轴与转子磁场方向一致,q轴与d轴垂直,这样就把 “复杂的三相交流电流” 分解为两个正交的直流分量,便于独立控制磁场(\(i_d\))和转矩(\(i_q\))。

3:转子电角度与角速度检测

- 位置传感器 / 角度估算器:转子的电角度决定了\(d-q\)坐标系的旋转相位,是 Park 变换和反变换的 “基准”。常用的位置传感器有编码器、旋转变压器等;若不使用传感器,可通过 “无位置传感器算法”(如滑模观测器、扩展卡尔曼滤波)估算转子角度和角速度。

4:速度环 PI 控制(生成\(i_d, i_q\)指令)

将 “目标速度” 与 “实际反馈速度” 的偏差送入速度 PI 控制器(比例 - 积分控制器),控制器输出为q轴电流指令\(i_{q}^{*}\)(转矩控制分量);而\(i_d = 0\)是该控制策略的设定,因此d轴电流指令\(i_{d}^{*} = 0\)。通过速度环调节,实现电机转速的精准控制。

5:电流环 PI 控制(生成\(v_d, v_q\)指令)

- 电流闭环:将 “电流指令\(i_{d}^{*}, i_{q}^{*}\)” 与 “实际(d-q)轴电流\(i_d, i_q\)” 的偏差送入电流 PI 控制器,控制器输出为\(d-q\)轴的电压指令\(v_d, v_q\)。电流环的作用是快速跟踪电流指令,保证转矩和磁场的动态响应。

6:坐标反变换与 SVPWM(生成逆变器控制信号)

- Park 反变换与 Clarke 反变换:将(d-q)轴电压指令转换为\(\alpha-\beta\)坐标系,再转换为三相静止坐标系的电压指令。

- SVPWM(空间矢量脉宽调制):根据三相电压指令生成PWM 占空比,控制逆变器的功率开关管导通 / 关断,最终输出符合要求的三相电压,驱动电机按照目标转速和转矩运行。

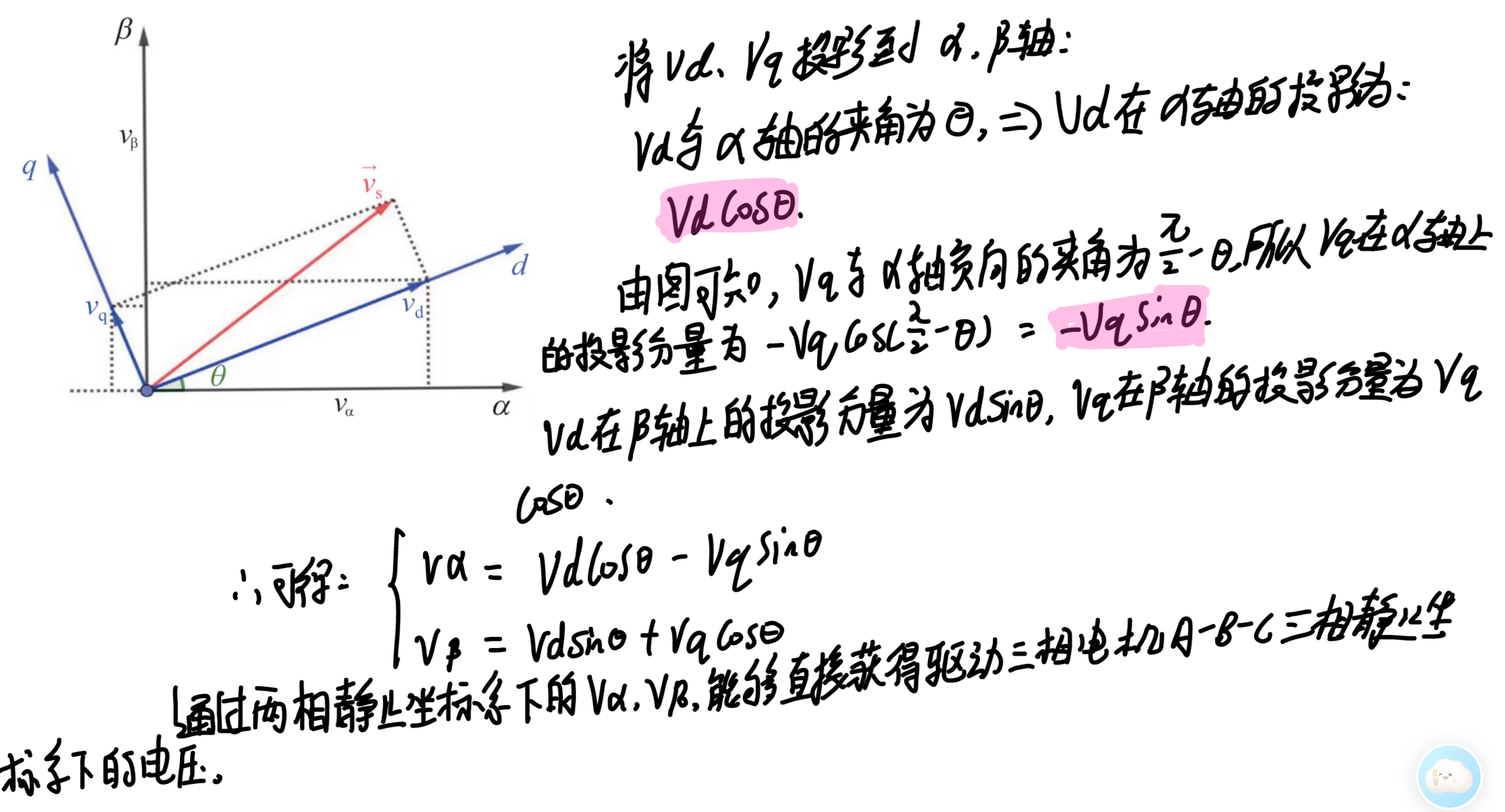

坐标反变换

矢量控制的最后一个环节就是要将电流环输出的\(v_d, v_q\)进行坐标反变换,形成三相电机所需要的电压值。然后送到电机的u,v,w三相中。

这个逆变换的过程就是park反变换,将两相旋转坐标系下的\(v_d, v_q\)变换为\(\alpha,\beta\)两相静止坐标系的\(v_\alpha, v_\beta\).

下面来推导下该过程。

电流环和速度环

电流环作为矢量控制的最内环,通过采集相电流,与给定值相比较,送入PI控制器进行控制,控制最终目的是进行转矩控制。

电流环的响应最快,频率一般在20khz左右,电流环的带宽需满足采样定理约束(避免混叠),同时为保证稳定性,工程上通常取其为 PWM 开关频率的1/5~1/10。若 PWM 开关频率设计为100kHz,则电流环带宽可达到1020kHz**;若开关频率为**50kHz**,电流环带宽则在**510kHz区间。“20kHz 左右” 是在高开关频率(如 100kHz 级) 场景下,结合稳定性裕量后得出的典型值。

并且带宽反映了对系统高频信号的响应能力,\(t_r\)是系统快速性的直观体现。对于电流环来说,电流环的核心环节可抽象为 “惯性环节 + 积分环节” 的组合,其数学模型天然符合二阶系统的结构:

- 功率器件(如 IGBT)的开关延迟、寄生电感 / 电容构成惯性环节(对应二阶系统的阻尼特性)。

- 电流环的 PI 控制中,积分环节用于消除静差,与惯性环节结合后形成二阶动力学特性。

对于典型的二阶系统,二者存在近似关系:

\(t_r \approx \frac{0.35}{f_b}\)

当 \(f_b = 20\ \text{kHz}\) 时,代入可得:\(t_r \approx \frac{0.35}{20 \times 10^3} = 17.5\ \mu\text{s}\)这表明,20kHz 的带宽理论上可使阶跃响应时间压缩至数十微秒级。

常用的电流环参数估计方法如下:

- \(R_{\text{s}}\):相电阻

- \(L_{\text{s}}\):相电感

- \(K_{\text{PDIV}}\):比例系数的分数因子,实际使用时可灵活配置(如\(K_{\text{P}} = 0.5\)时,为方便运算和提高分辨率,可令 \(K_{\text{P}} = 1024\),此时 \(K_{\text{PDIV}} = 2048\)

- T:电流环的执行时间

- \(\omega_{\text{c}}\):电流环的带宽

- \(V_{\text{busDC}}\):直流母线电压

- \(R_{\text{shunt}}\):采样电阻

- \(A_{\text{op}}\):放大倍数

对于\(i_d=0\)矢量控制,电流环的控制其实就是q轴的电流控制。

本文来自博客园,作者:Bathwind_W,转载请注明原文链接:https://www.cnblogs.com/bathwind/p/19178343

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号