第九单元:压强与浮力问题分类探究

压强与浮力是八年级下册最大的重难点。以下是常见的几类考法,且基本是二档题或三档题。

备注:物理题目基本可以分为四类。

类型 描述 一档题(基操题) 只需要一步即可解出。 二档题(中档题) 需要二到三步才能解出。 三档题(高档题) 需要四到六步,属于区统考最后一题难度。 四档题(竞赛题) *&^%$#@!

固体压强

切切切问题

如图所示,实心均匀正方体甲、乙置于水平地面上,它们对地面的压强相等。现将它们沿竖直或水平方向切下质量相同的一部分,并将各自切下部分叠放在对方剩余部分的上表面中央,此时它们对水平地面的压强分别为\(p_甲\)、\(p_乙\)。下列说法中正确的是:

A. 若甲竖直切,乙水平切,则\(p_甲\)一定大于\(p_乙\)。

B. 若甲水平切,乙竖直切,则\(p_甲\)可能等于\(p_乙\)。

C. 若甲、乙均水平切,则\(p_甲\)一定大于\(p_乙\)。

D. 若甲、乙均竖直切,则\(p_甲\)可能等于\(p_乙\)。

此类切切切问题可以说是固体压强考查的极限了。解此类问题的策略就是耐心分析,列出等量关系和不等关系。

首先,读到“压强相等”,你应该列出:

\[p_甲=p_乙 \]\[ρ_甲>ρ_乙(由h_甲<h_乙可得) \]\[V_甲<V_乙 \]\[m_甲<m_乙 \]\[S_甲<S_乙 \]接下来,由于切下质量相等的一部分并各自叠放(换头),各自质量一定不变,即:

\[m'_甲=m'_乙 \]可推出:

\[F_甲=F_乙 \]A选项中\(S_甲\)变小,\(S_乙\)不变,故\(S'_甲<S'_乙\),\(p_甲>p_乙\),正确。

B选项中\(S_甲\)不变,\(S_乙\)变小,故\(p_乙\)变大,\(p_甲\)一定小于\(p_乙\),错误。

C选项中\(S_甲\)、\(S_乙\)均不变,\(F\)也不变,因此\(p_甲=p_乙\),错误。

D选项是最难的一个。均竖直切,那如何通过底面积反推到压强上去呢?其实,我们可以使用变化量比较法来解决。容易发现,甲、乙要切去底面积相等的一部分(原因是,由\(ρ_甲gh_甲=ρ_乙gh_乙\)可得\(ρ_甲h_甲=ρ_乙h_乙\),此时希望切去质量相等的一部分即\(ρ_甲\Delta S_甲h_甲=ρ_乙\Delta S_乙h_乙\),所以\(\Delta S_甲=\Delta S_乙\))。由于\(S_甲<S_乙\),因此变化量相同时,剩余部分\(S'_甲<S'_乙\),即可得\(p_甲>p_乙\),错误。

这可以说是切切切问题的极限了。主要策略是列式子!

另外,巧妙运用排除法。

切切切问题(图像版)

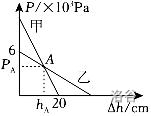

质量分布均匀的实心正方体甲、乙放在水平地面上,将甲、乙沿水平方向切去高度\(\Delta h\),剩余部分对地面的压强\(p\)与\(\Delta h\)的关系如图所示。已知\(ρ_甲=6g/cm^3\),乙的边长为\(30cm\),下列选项正确的是:

A. 图中\(h_A\)的大小为\(15cm\)。

B. 乙的密度为\(3g/cm^3\)。

C. 未切前,甲物体的重力为\(240N\)。

D. 若将甲叠放在乙的正上方,甲对乙的压强为\(p_1\);若将乙叠放在甲的正上方,乙对甲的压强为\(p_2\),则\(p_1:p_2=2:1\)。

本题是切切切问题的衍生版:图像问题。解此类题目的策略也是按步分析。

首先,乙正好切完时\(\Delta h\)是\(30cm\),没有问题。那接下来如何解呢?

既然\(A\)选项就让我们求\(h_A\),即两条直线的交点……两条直线!那我把解析式算出来你不就炸了吗?\[p_乙=-0.2\Delta h+6 \]\[p_甲=... \]首先计算一下甲的原压强。

\[p_0=ρ_甲gh_甲=6g/cm^3\cdot 10N/kg\cdot 20cm=12×10^3Pa \]\[p_甲=-0.6\Delta h+12 \]联立求解,得到:

\[\left\{\begin{aligned}&h_A=15\\&p_A=3\end{aligned}\right. \]A选项,正确。

B选项可直接由乙的原压强反推:

\[ρ_乙=\frac {p_乙} {gh_乙}=\frac {6000Pa} {10N/kg\times 30cm}=2g/cm^3 \]C选项可直接用\(F=pS\)得到:

\[G_甲=F=p_甲S_甲=12000Pa\times 400cm^2=480N \]D选项对于选择题有一个巧算的方法,即:

\[\because S_甲<S_乙 \]\[\therefore p_1=p_甲=12000Pa \]说明:甲放在乙上和甲放在地面上没有区别。

\[\therefore p_2>p_乙=6000Pa \]说明:甲的底面积比乙小,因此受力面积按甲的算。

\[\therefore p_1:p_2<2:1😎 \]下面是正常方法的求解过程。

\[\because S_1=S_2=S_甲 \]\[经过计算,G_甲:G_乙=8:9 \]\[\therefore p_甲:p_乙=8:9\neq 2:1😉 \]

总结

固体压强问题其实算不上难,只能算复杂,在计算时要耐下性子来,对于定性分析,要列出等量关系和不等关系,逐一排除;对于定量计算,要理清条件和结论,并由条件和结论步步推理即可;对于有图像的一类题目,在处理时可以选择一些数学的方法。

补充:对于两个柱体,按照等质量、等体积、等厚度切法切出的\(p-m\)、\(p-V\)、\(p-h\)图像都是两条直线。等宽度切法切出的图像是平行于\(h\)轴的直线。

液体压强

三种容器的比较

余老师已经要求整理过,这里不再赘述。但是,需要看清题目中给出的条件,有时是质量相等,有时是液面相平。谨慎答题。

浮力(\(buoyance\))

力学\(MVP\)的存在。

新考法:彩球温度计

请见校本。此类问题花样不多,校本上的题目已经可以覆盖。

定性分析

关于压强的定性分析也练过不少了,这里就不再赘述,按照平常的方法做即可。不过有一道题目比较新颖,在此呈现。

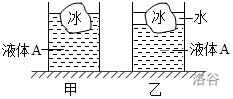

水平桌面上放有甲、乙两个完全相同的柱状容器。在甲容器内倒入\(A\)液体,乙容器内倒入部分\(A\)液体和水(液体和水不相溶,且\(ρ_A>ρ_水\))。然后分别在两容器内放入质量相等的冰块,此时两容器内液面相平,如图所示。若冰块全部熔化后,甲、乙两容器内水面距离容器底部分别为\(h_1\)和\(h_2\),水和液体\(A\)之间的界面距离容器底部分别为\(h'_1\)和\(h'_2\),则:

A. \(h_1>h_2, h_1'>h_2'\)

B. \(h_1<h_2, h_1'>h_2'\)

C. \(h_1>h_2, h_1'<h_2'\)

D. \(h_1<h_2, h_1'<h_2'\)

我们需要说明的是,如果真正在考场上不会做了,可以使用如下的极限法:

假设冰块熔化前,水和液体\(A\)的界面在冰块之下:

对于甲容器,因为\(ρ_A>ρ_水\),相当于在盐水中熔化一块冰,结合海平面上升,因此液面上升;

对于乙容器,上半部分相当于在水中熔化一块冰,因此液面不变。简要证明如下:\[V_{排冰}=\frac {F_浮} {ρ_水g}=\frac {G_冰} {ρ_水g}=\frac {ρ_冰gV_冰} {ρ_水g} \]\[将ρ_冰=0.9g/cm^3和ρ_水=1g/cm^3代入: \]\[V_{排冰}=0.9V_冰 \]\[又因为,冰熔化后,体积变为: \]\[V'=\frac {m_冰} {ρ_水}=\frac {ρ_冰V_冰} {ρ_水}=0.9V_冰 \]\[\therefore V'=V_{排冰},恰好填满排开的空隙,液面不变。 \]这样一来,乙容器液面不变,最终液面高度\(h_1>h_2\)。

对于\(h_1'\)和\(h_2'\)的话,可以使用下面的分析策略:

甲容器中,冰熔化,液体\(A\)的液面会下降,水漂在\(A\)上。但是,液体\(A\)液面再降也不会超过冰的最低点。(很明显嘛,冰排开的那一块左右不是还有液体,可以填充一些深度。)

乙容器中同样采用极限法,界面不会受到熔化的影响,因此不变。但是,乙容器中的界面始终比冰的最低点低。问题显然转化成了比冰的最低点。

我们可以发现,冰的质量相同,因此浮力相同,因此排开液体的质量相同。对于甲容器,冰排开的是液体\(A\);乙容器,冰排开的是水。因为\(ρ_A>ρ_水\),所以\(V_{排甲}<V_{排乙}\),甲容器冰的最低点比乙容器还高呢。

所以有如下关系:

\[h'_1>h_{甲容器内冰最低点}>h_{乙容器内冰最低点}>h_2' \]\[\therefore h_1'>h_2' \]

极限法在考试中(尤其是特长生竞赛中)是非常好使的。常规方法的好处是严谨,但弊端也显然易见——太复杂、太耗时了。极限法用一种巧妙的方法,规避了这种严谨的关系推导和证明。

注意:极限法的要求是保证题目中条件没有明确规定你所取的特殊情况,并且题目结论对你的特殊情况通用。因此,极限法又被称为“特殊值法”。

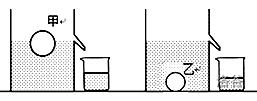

练习

水平桌面上有两个完全相同的溢水杯和烧杯,溢水杯中装满水。将甲、乙两个实心小球分别放入溢水杯中,最终甲漂浮,乙沉底,如图所示。设甲烧杯中水的质量为\(m_甲\),乙烧杯中水的质量为\(m_乙\),现有以下判断:

\((1)\)若\(m_a>m_b\),则一定有\(m_甲>m_乙\)。

\((2)\)若\(m_甲>m_乙\),则一定有\(m_a>m_b\)。

\((3)\)若\(V_a>V_b\),则一定有\(m_甲>m_乙\)。

\((4)\)若\(m_甲>m_乙\),则一定有\(V_a>V_b\)。其中正确的是( \(C\) )

A. \((1)(2)\)

B. \((3)(4)\)

C. \((1)(4)\)

D. \((2)(4)\)

定量计算

同样的,这里搞个典型的题目了解一下。

将密度为\(0.9g/cm^3\),边长为\(10cm\)的立方体冰块,放入盛有水的柱形容器中,静止时冰块有\(2cm\)露出水面,如图所示。对容器缓慢加热, 直至冰块完全熔化。在冰熔化过程中,下列判断正确的是:(忽略水的蒸发和升华)

A. 未加热前,冰块处于漂浮状态。

B. 未加热前,冰块所受浮力为\(8N\)。

C. 加热后,冰的质量减小,冰的密度增大。

D. 加热后,冰块漂浮,受到的浮力保持不变。

\(A\)选项,一眼假,冰块没浮起来呢,怎么算漂浮呢。

注:这里有的同学要抬杠,说如果冰块对底部只接触不挤压呢,这不就漂了?

物体的漂浮推论是:

\[\frac {V_排} {V_物}=\frac {ρ_物}{ρ_液} \]证明十分好证,你给它交叉相乘,两边同时乘个\(g\),不就是\(G_物=F_浮\)吗?

因此,对于本题,\(\frac {V_排} {V_物}=\frac {0.9}{1}=\frac 9 {10}\),也就是说,冰块体积的十分之九要浸入水内。那你看,这题是不是只浸没了十分之八?所以不是漂浮。漂浮推论很好用!很好用!一定要记住。

\(B\)选项,算一下。

顺便说一嘴,考试不能像我这样写,容易扣分。

\(C\)选项,冰的密度怎么可能变大呢,一眼假。

\(D\)选项,冰块变小了,自重都变小了,浮力怎么可能不变呢。

特殊方法测密度

小红在厨房里帮妈妈洗菜,发现茄子放在水中,有一半左右露出水面。小红想利用柱形水桶和刻度尺测量茄子的密度,但是她发现,实验数据比较小,很难测量。于是她做了如下改进方案,方案可行的是:

A. 增加桶内水的深度;

B. 减小桶内水的质量;

C. 向水中加盐增大水的密度;

D. 减小柱形水桶的底面积。

本题新颖的地方在于,我们需要解决三个问题:

- 密度怎么测的?

- 什么实验数据?

- 为什么会偏小?

第一个问题,相信题目做得多的同学一眼就能看出来。

柱形容器加刻度尺?不就是先漂浮,再浸没,测水位高度嘛。

第二个问题就显而易见了,肯定是高度……吗?

其实是我们拿来运算的高度差(\(\Delta H\))。

第三个问题,浸没后明明排开液体体积一样,但为什么上升的高度差很小呢?很简单,就是容器太宽了。

搞窄一点就行了,因此选\(D\)。这种题目新在没有告诉你测密度的方法,需要推导它是怎么测的。切忌读完题目一脸懵,直接瞎选一个。耐心理清思路,你可能会有不一样的结果。

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号