第2章_003_关系数据库_ 关系代数_002_专门的关系运算

一. 定义 ===》

不仅涉及到行运算,也涉及到列运算,这种运算时为数据库的应用而引进的特殊运算。包括: 选取、投影、连接和除法...等运算。

二. 专门关系运算中的行话 ===》

1. 设关系模式为R(A1, A2, ..., An),它的一个关系为R。t∈R表示t是R的一个元组(Tuple); t[Ai]表示元组t中相应于属性名为Ai的一个分量(Component)。

2. 从{A1, A2, ..., An}中选取出来的一部分A = {Ai1, Ai2, ...,Aik}称为属性列(Attribute Column),也称域列; {A1, A2, ..., An}中去掉属性列后的属性组称为剩余属性组,用A一波浪线表示; t[A] = {t[Ai1], t[Ai2], ..., t[Aik]}表示元组t在属性列A上所有分量的集合。

3. R为目关系,S为m目关系,tr∈R,ts∈S,tr⌒ts称为元组的连接(concatenation),它是一个n + m列的元组,前n个分量为R的一个n元组,后m个分量为S中的一个m元组。

4. 给定一个关系R(X, Z),X和Z为属性组,称Zvalue_x = {t[Z] | t∈R Λ t[X] = value_x}为value_x在R中的象集(image set),它表示关系R中的属性组X上值为value_x的所有元组在属性组Z上的分量的集合。我们可以分为2步理解 ===》

step_1: 首先它是一个集合,是某一些元组在属性Z上的分量的集合;

step_2: 这些元组是关系R中,属性组X上值为value_x的所有元组;

三. 专门的关系运算符 ===》

1. 选取运算(Selection): (关系式: σF(R) = {t | t∈R Λ F(t)=="True"},其中F为选取条件) ===>

解释: 选取关系R上的一些元组,这些元组能够使得条件F为'真'。

2. 投影运算(Project): (关系式: ΠA(R) = {t[A] | t∈R},A为属性列——我们感兴趣的属性集合) ===>

解释: 我们只想选择关系R中的某几列信息而不是全部信息的时候,就可以将这些列按顺序列在∏的右下角,然后便可以得到这些属性列上所有分量的集合。

投影的特点: 投影后不但减少了属性,元组也可能减少(由于查询的结果是关系,而关系本身就是集合,所以不能存在重复值的元素) ---> 新关系与旧关系不相容。

四. 关系中的连接 ===》

1. θ连接(θ就是运算符的代指) ===》

设两个关系为R和S,其中R中的属性可以进一步分解为属性集Z和X,即R = (Z, X)。关系S可以进一步分解为属性集W和Y,即S = (W, Y)。

--(1). 定义: 关系R和S在连接属性X和Y上θ连接,就是值在R和S的广义笛卡尔积中,选取X属性上的分量与Y属性上的分量、并且满足比较条件的那些元组。

--(2). 形式化定义: R ⋈XθY S = {tr⌒ts | tr∈R Λ ts∈S Λ tr[X]θts[Y]=="True"}。

--(3). 特点: θ连接是二目运算,是从两个关系的笛卡尔积中选择满足条件的元组,组成新的关系。

--(4). 分类: 当θ作为比较运算符(关系运算符)的时候可分为 ===> >, <, =(等值连接)。

--(5). θ连接的本质: 广义笛卡尔积运算 + 选取运算。即先对两个关系R、S做广义笛卡尔积运算产生新的关系N,再在N中选取满足条件的元组,并形成一个个新的关系。

2. 等值连接 ===》

定义: 等值连接是θ连接中的一种特殊的连接,即是当θ取"="时的连接。

3. 自然连接 ===》

--(1). 定义: 在等值连接的情况下,当连接属性X和属性Y具有相同的属性集S时(S = X∩Y),把连接结果中重复的属性列去掉,形成一个新的表。

--(2). 形式化定义: R ⋈ S = {tr⌒ts | tr∈R Λ ts∈S Λ tr[Y]==ts[Y]},将其中一个Y列去掉。

--(3). 自然连接的本质: 等值连接 + 去掉重复的属性列。

--(4). "自然连接" VS "等值连接": 自然连接要求相等属性值的属性名相同,但是等值连接不需要,只是要求属性值取自同一个域。

4. 总结 ===》

--(1). 很多时候,我们会利用"自然连接" + "投影运算"来提取我们感兴趣的信息。

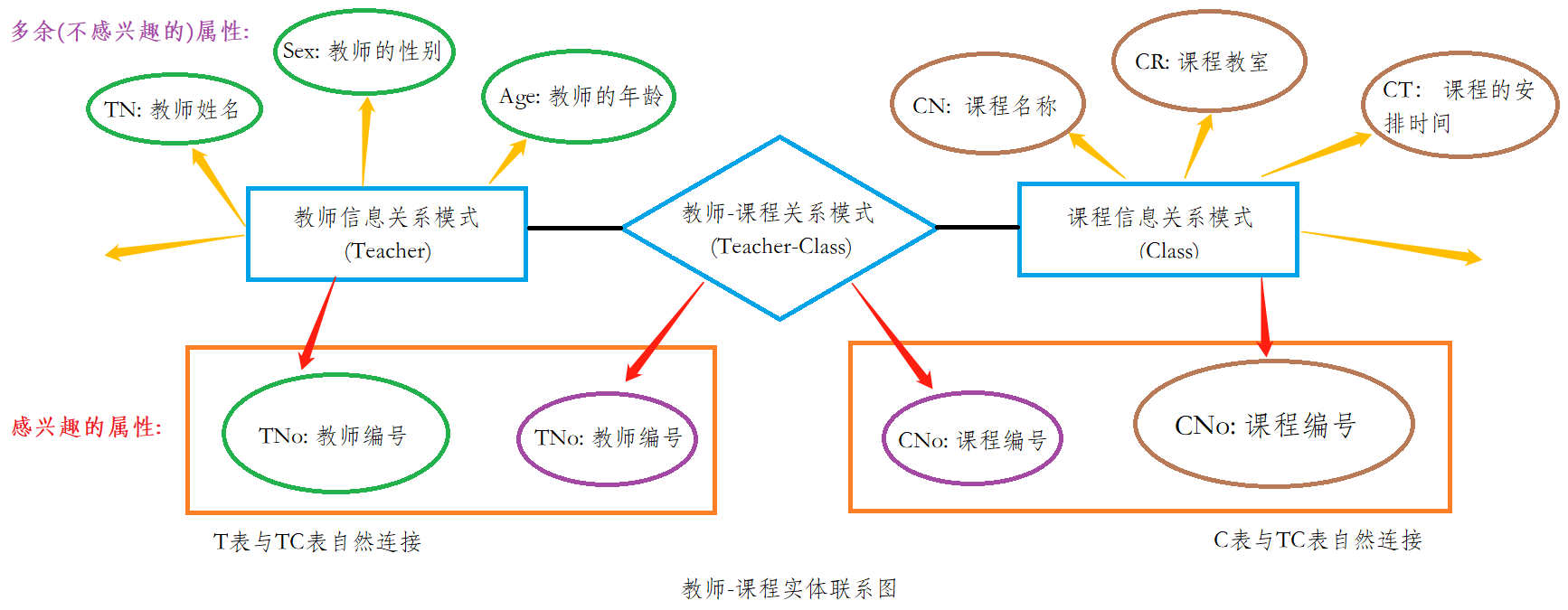

--(2). 举例(客户的需求为: 查询教授"数据库"课程的教师姓名) ===》现在我们有3个关系模式:

1st. 教师信息关系模式(Teacher): T(TNo, TN, Sex, Age) ===> TNo: 教师编号; TN: 教师姓名; ...;

2nd. 课程信息关系模式(Class): C(CNo, CN, CR, CT) ===> CNo: 课程标号; CN: 课程名称; ...;

3rd. 教师-课程关系模式(Teacher-Class): TC(TNo, CNo) ===> TNo: 教师编号; CNo: 课程编号;

( i). 分析问题: 想要"查询教授'数据库'课程的教师姓名",首先就要得到教师信息关系模式(Teacher)和课程信息关系模式(Class),这两个表都有; 单有这两个表肯定不行,我们还需要二者的联系表,当然这个我们也有。所以信息相对来说十分完备,可以解决需求问题。

( ii). 在解决问题之前首先建立一个实体-联系模型(E-R模型),这样能使各个实体集之间的联系更直观地呈现在我们面前 ===》

(iii). 不难发现: 虽然有TC表作为T表和C表之间的桥梁,但是TC表中既没有"CN"这个字段,也没有"TN"这个字段,所以我们需要进一步对这三张表进行关系运算。

step_1: 由于我们已知课程名称(CN)为"数据库",所以在C表中我们便可以通过"CN"来确定"CNo";

step_2: 确定了"CNo"后,我们就能将C表与TC表通过"CNo"进行自然连接了,从而确定教授"数据库"这门课程的教师的教师编号"TNo";

step_3: 与step_2同理,我们得到"TNo"后便能与T表进行自然连接,然后投影出"TN"字段的值的集合;

(iv). 当然啦,在这一过程中,C表和T表中有一些对我们的结果没有作用的属性型(即我们不感兴趣的部分),这个时候为了不让中间过程产生的数据量过大,我们可以将它们投影掉(即只考虑感兴趣的属性: TNo, TN, CNo, CN),综上所述,总的表达式为:

ΠTN{ΠTNo[σCN='数据库'(C) ⋈ TC] ⋈ ΠTNo, TN(T)}

五. 除法 ===》

1. 已知条件: 除法运算是二目运算,设有关系R(X, Y)和关系S(Y, Z),其中X, Y, Z为属性集合,R中的Y和S中的Y可以有不同的属性名,对应属性必须出出自相同的域。

2. 定义: 关系R除以关系S所得的商是一个新的关系P(X),P是R中,在属性集X上分量值为value_x的像集Yvalue_x包含了S在Y上投影的集合的元组在X上的投影。我们可以这样来理解这个除法的定义,分为3步 ===》

step_1: 首先它是一个关系,这个关系中有且仅有某些满足特定条件的元组R中在属性集X的的投影;

step_2: 在这些元组满足的条件中包含了两个集合 ===》

1st. 在属性集X上分量值为x的像集Yvalue_x,value_x为迭代器,遍历属性集X中所有属性值;

2nd. S在Y上投影的集合SY = ΠY(S);

step_3: 条件为: Yvalue_x ⊇ SY;

3. 形式化定义: R ÷ S = {tr[X] | tr∈R Λ ΠY(S)⊆Yvalue_x}

4. 依据理解定义的3步骤,我们在遇到除法关系运算时可对应的分为3步来解题 ===》

step_1: 投影R中的属性集X,得到X上的所有分量的集合;

step_2: 依据所得的集合得出value_x在R中的像集Yvalue_x,再在投影S中的属性集Y,得到Y上的所有分量的集合SY;

step_3: 挑选出满足条件: "Yvalue_x ⊇ SY"的Yvalue_x,最后得出相应的value_x的集合并形成新的关系P(X);

5. 适用于包含"全部"和"至少"...等短语的查询。例如 ===》

--(1). 查询选修了全部课程的学生的学号和姓名:

ΠSNo, CNo(SC) ÷ ΠCNo(C) ⋈ ΠSNo, SN(S);

--(2). 查询至少选修了C1课程和C3课程的学生学号:

ΠSNo, CNo(SC) ÷ ΠCNo[σ(CNo='C1' ∨ CNo='C3')(C)];

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号