01 操作系统发展史-- 转载自小猿取经

操作系统发展史

研究并发编程其实就是研究操作系统的底层原理,所以我们需要从操作系统的发展史开始学起

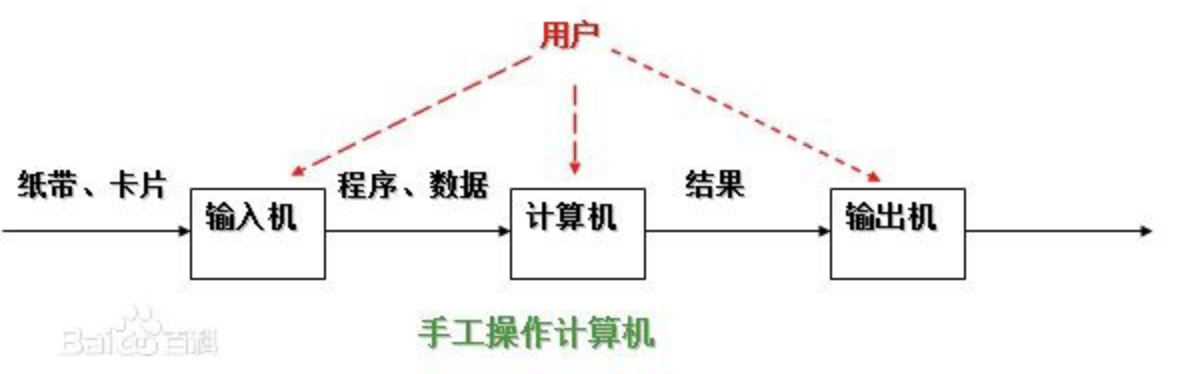

手工操作 —— 穿孔卡片

1946年第一台计算机诞生--20世纪50年代中期,计算机工作还在采用手工操作方式。此时还没有操作系统的概念。

程序员将对应于程序和数据的已穿孔的纸带(或卡片)装入输入机,然后启动输入机把程序和数据输入计算机内存,接着通过控制台开关启动程序针对数据运行;计算完毕,打印机输出计算结果;用户取走结果并卸下纸带(或卡片)后,才让下一个用户上机。

手工操作方式两个特点:

(1)用户独占全机。不会出现因资源已被其他用户占用而等待的现象,但资源的利用率低。

(2)CPU 等待手工操作。CPU的利用不充分。

20世纪50年代后期,出现人机矛盾:手工操作的慢速度和计算机的高速度之间形成了尖锐矛盾,手工操作方式已严重损害了系统资源的利用率(使资源利用率降为百分之几,甚至更低),不能容忍。唯一的解决办法:只有摆脱人的手工操作,实现作业的自动过渡。这样就出现了成批处理。

批处理 —— 磁带存储

批处理系统:加载在计算机上的一个系统软件,在它的控制下,计算机能够自动地、成批地处理一个或多个用户的作业(这作业包括程序、数据和命令)。

联机批处理系统

首先出现的是联机批处理系统,即作业的输入/输出由CPU来处理。

主机与输入机之间增加一个存储设备——磁带,在运行于主机上的监督程序的自动控制下,计算机可自动完成:成批地把输入机上的用户作业读入磁带,依次把磁带上的用户作业读入主机内存并执行并把计算结果向输出机输出。完成了上一批作业后,监督程序又从输入机上输入另一批作业,保存在磁带上,并按上述步骤重复处理。

监督程序不停地处理各个作业,从而实现了作业到作业的自动转接,减少了作业建立时间和手工操作时间,有效克服了人机矛盾,提高了计算机的利用率。

但是,在作业输入和结果输出时,主机的高速CPU仍处于空闲状态,等待慢速的输入/输出设备完成工作: 主机处于“忙等”状态。

脱机批处理系统

为克服与缓解:高速主机与慢速外设的矛盾,提高CPU的利用率,又引入了脱机批处理系统,即输入/输出脱离主机控制。

卫星机:一台不与主机直接相连而专门用于与输入/输出设备打交道的。

其功能是:

(1)从输入机上读取用户作业并放到输入磁带上。

(2)从输出磁带上读取执行结果并传给输出机。

这样,主机不是直接与慢速的输入/输出设备打交道,而是与速度相对较快的磁带机发生关系,有效缓解了主机与设备的矛盾。主机与卫星机可并行工作,二者分工明确,可以充分发挥主机的高速计算能力。

脱机批处理系统:20世纪60年代应用十分广泛,它极大缓解了人机矛盾及主机与外设的矛盾。

不足:每次主机内存中仅存放一道作业,每当它运行期间发出输入/输出(I/O)请求后,高速的CPU便处于等待低速的I/O完成状态,致使CPU空闲。

为改善CPU的利用率,又引入了多道程序系统。

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号