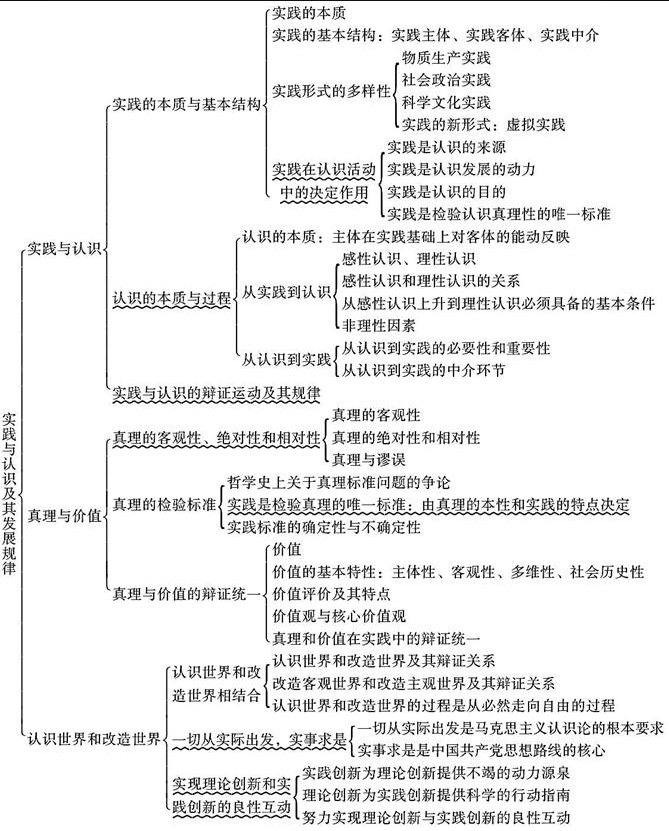

马原第二章考点总结

知识框架

by 圣才电子书

第一节

实践主体,客体,中介是指什么。P64-65

- 实践主体是指具有一定的主体能力、从事现实社会实践活动的人,是实践活动中自主性和能动性的因素,担负着设定实践目的、操作实践中介、改造实践客体的任务。(不是所有的人)

- 实践客体是指实践活动所指向的对象。实践客体与客观存在的事物不完全等同,客观事物只有在被纳入主体实践活动的范围之内,为主体实践活动所指向并与主体相互作用时才成为现实的实践客体。(不是所有的物)

- 实践中介指各种形式的工具、手段以及运用、操作这些工具、手段的程序和方法。

科学实践观定义 P61

科学实践观从主观和客观、主体和客体的统一中把握实践,揭示了实践的本质,指明了实践时人类能动地改造世界社会性的物质活动,科学阐明了人类实践活动的特点、结构、形式和实践标准等问题,深刻揭示出实践与认识的发展规律,形成了完整科学的理论体系。

正确实践观:感性(能动)、对象性(有客体)的物质活动(物质范围)

实践的本质:P62-63

实践本质:实践是人类(独有)能动地改造世界的社会性的物质活动

三大基本特征:直接现实性、自觉能动性、社会历史性

①直接现实性

只有做了才能把脑中的东西变为现实。

实践是改造世界的客观物质活动,实践的直接现实性也就是实践活动的客观实在性:

a.构成实践活动的诸要素,即实践的主体、客体和手段,都是可感知的客观实在。

b.实践的水平、广度、深度和发展过程,都受着客观条件的制约和客观规律的支配。

c.实践能够引起客观世界的某种变化,可以把人脑中观念的存在变为现实的存在,给人们提供现实的成果。实践的这一特征,把它同人的主观认识活动区别开来。

②自觉能动性

实践受意识的控制,受头脑的指挥

人的实践活动是一种有意识、有目的的活动。目的性是能动性的主要表现,在人的实践活动结束时得到的结果,在这个过程开始时就作为目的在实践者头脑中以观念的形式存在着,目的决定着实践者的行为。

③社会历史性

不同历史阶段,实践的形式、范围不同

a.实践从一开始就是社会性的活动。作为实践主体的人总是处在一定社会关系中,任何人的活动都离不开与社会的联系。实践的社会性决定了它的历史性。

b.实践的内容、性质、范围、水平以及方式都受一定社会历史条件的制约,随着一定社会历史条件的变化而变化,因此实践是历史地发展着的实践。

*实践对认识的决定作用P67-69

①实践是认识的来源

认识事物就必须接触,实践之后才能接触到现象。

认识的内容是在实践活动的基础上产生和发展的。人们只有通过实践实际地改造和变革对象,才能准确把握对象的属性、本质和规律,形成正确的认识,并以这种认识指导人的实践活动。一切真知都是从直接经验发源的。

②实践是认识发展的动力

a.实践的需要推动认识的产生和发展,推动人类的科学发现和技术发明,推动人类的思想进步和理论创新。实践的需要是推动认识在深度和广度上不断发展之根本。

b.实践为认识的发展提供了手段和条件,如经验资料、实验仪器和工具等。

c.实践改造了人的主观世界,锻炼和提高了人的认识能力。

③实践是认识的目的

人们通过实践获得认识,其最终目的是为实践服务,指导实践,以满足人们生活和生产的需要。

④实践是检验认识真理性的唯一标准

认识是否具有真理性,既不能从认识本身得到证实,也不能从认识对象中得到回答,只有在实践中才能得到验证。

讨论:认识具有反复性和无限性的原因

反复性:客观:事物本质暴露需要过程,主观:认识的提高也需要过程。

无限性:形式上循环往复,实质上螺旋上升。

思维为什么具有至上性和非至上性

实践作为检验真理认识的标准为什么具有确定性和不确定性。

孙中山的知难行易出了什么问题

*认识的本质和过程。P69

识的本质是主体在实践基础上对客体的能动反映,这是辩证唯物主义认识 论对认识本质的科学回答。

人的认识过程是一个在实践基础上不断深化的 发展过程,既表现为实践基础上由感性认识到理性认识,再从理性认识到 实践的具体认识过程;又表现为从实践到认识,再从认识到实践的循环往 复和无限发展的总过程。

理性认识和感性认识:P72

感性认识和理性认识是人对客观世界的两种不同水平的反映形式,狭义上讲,是认识过程的两个不同阶段。

感性认识是人们在实践基础上,由感觉器官直接感受到的关于事物的现象、事物的外部联系、事物的各个方面的认识。它包括感觉、知觉和表象三种形式。

理性认识是指人们借助抽象思维,在概括整理大量感性材料的基础上,达到关于事物的本质、全体、内部联系和事物自身规律性的认识。理性认识包括概念、判断、推理三种形式。

感性-反映事物现象,理性-反映事物本质

| 感性 | 理性 | |

| 1.对象 | 各个方面 | 本质、内在联系、自身规律性 |

| 2.形式 | 感觉、知觉、表象 | 概念、判断、推理 |

| 3.特点 | 直接性、具体性 | 间接性、抽象性 |

感性认识的三种形式。P72

感觉、知觉和表象

a.感觉是人的感觉器官对客观事物的个别属性、个别方面的直接反映,如视觉、听觉、触觉等,是感性认识也是整个认识过程的起始环节。

b.知觉是人的感觉器官对客观事物外部特征的整体的反映,如将苹果色、 香、味等方面的感觉结合起来,就形成对苹果的整体知觉。

c.表象是感性认识的高级形式,是人脑对过去的感觉和知觉的回忆,是曾经作用于感觉器官的客观对象的形象再现。

为什么理性认识和感性认识是辩证统一的。P74

二者的辩证统一关系是在实践的基础上形成的,也需要在实践中发展:

a.感性认识有待于发展和深化为理性认识。

b.理性认识依赖于感性认识。

c.感性认识和理性认识相互渗透、相互包含。

感性认识上升到理性认识,必须具备的两个基本条件。P75

a.投身实践,深入调查,获取十分丰富和合乎实际的感性材料。

b.必须发挥思考的作用,运用理论思维和科学抽象,将丰富的感性材料加以去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里地改造制作,形成概念和理论的系统。

实践与认识的辩证运动是什么的过程。P77

一个由感性认识到理性认识,又由理性认识到实践的飞跃,是实践、认识、再实践、再认识,循环往复以至无穷的辩证发展过程。

满足反复性和无限性。

第二节

真理的概念:P79

真理是标志主观与客观相符合的哲学范畴,是对客观事物及其规律的正确反映。所谓正确反映,是指真理是在实践基础上主体认识对客体本质和规律的符合、一致和接近。

马克思主义真理观和旧唯物主义真理观的不同之处。P80

马克思主义认为真理与客观事物之间的符合关系是建立在人类能动地改造客观世界的实践基础上的,是通过人的能动的反映活动而实现的,并且必然随着人类实践的 发展而拓展和深化。

真理的客观性。P80

①真理的客观性的含义

即真理的内容是对客观事物及其规律的正确反映,真理中包含着不依赖于人和人的意识的客观内容。客观性是真理的本质属性。客观性表明,只有采取踏实的科学态度,尊重真理,按真理办事,才能够获得真理并在实践中取得成功。

②真理的形式是主观的

真理通过感觉、知觉、表象、概念、判断、推理等主观形式表达出来。真理的主观形式是一切认识所固有的。

③真理的一元性

在同一条件下对于特定的认识客体的真理性认识只有一个,真理的客观性决定了真理的一元性。真理的客观内容就是客观事物的实际状况,而特定条件下客观事物存在和运动的实际状况也是特定的唯一。值得注意的是,真理的一元性是针对真理的客观内容而言的,真理是内容上的一元性与形式上的多样性的统一。

*真理的绝对性和相对性

真理的绝对性指的是什么,有什么含义。P81

真理的绝对性,指真理主客观统一的确定性和发展的无限性。它有两个方面的含义:

第一,指任何真理都标志着主观与客观之间的符合,都包含着不依赖于人和人的意识的客观内容,都同谬误有原则的界限。这一点是绝对的、无条件的。在这个意义上,承认了真理的客观性也就是承认了真理的绝对性。

第二,人类认识按其本性来说,能够正确认识无限发展着的物质世界,认识每前进一步,都是对无限发展着的物质世界的接近,这一点也是绝对的、无条件的。在这个意义上,承认了世界的可知性,承认人能够获得关于无限发展着的物质世界的正确认识,也就是承认了真理的绝对性。

讨论:绝对真理和相对真理是同一个真理的两种不同属性还是两个不同的真理

绝对真理和相对真理是真理的两个基本属性,它们是对立统一的关系。

区别:

- 绝对真理和相对真理的含义 其一,任何真理都是对客观事物及其规律的正确认识,都有不依赖于人和人类的客观内容,这是无条件的、绝对的.从这个意义上说,承认了客观真理,也就等于承认了绝对真理.其二,人类的认识,按其本性来说能够正确认识无限发展的物质世界,每一个真理的获得,都是对无限发展着的物质世界的接近,这也是无条件的、绝对的.

- 相对真理(或真理的相对性)是指人们在一定条件下对客观事物及其规律的正确认识是有限的,它也有两个方面的含义:其一,从认识的广度来看,任何真理性认识都是对整个客观世界某些领域、某些事物和过程在一定范围内的正确反映.其二,从认识的深度来看,任何真理性的认识也只是对特定的具体事物在一定程度、一定层次上的近似的正确反映.

联系:

- 绝对真理和相对真理是对立的.(详见绝对真理和相对真理的含义)

- 绝对真理和相对真理又是统一的.其一,绝对真理和相对真理是相互联结、相互渗透的.一方面,相对之中有绝对,任何相对真理都包含着绝对真理的成分、颗粒,绝对真理寓于相对真理之中;另一方面,绝对之中有相对,绝对真理要通过相对真理表现出来,无数相对真理之总和,构成了绝对真理.其二,绝对真理和相对真理是辩证转化的.真理的发展是一个过程,是一个由相对走向绝对的永无止境的转化和发展的过程.人类对于客观事物的任何真理性的认识,都是属于由相对真理转化为绝对真理的过程中的一个环节.

- 任何客观真理都是绝对和相对的统一,都是由相对真理向绝对真理转化的一个环节.

真理的相对性:

真理的相对性,指人们在一定条件下对客观事物及其本质和发展规律的正确认识总是有限度的、不完善的。它有两个方面的含义:

第一,从客观世界的整体来看,任何真理都只是对客观世界的某一阶段、某一部分的正确认识,人类已经达到的认识的广度总是有限度的,因而,认识有待扩展。

第二,就特定事物而言,任何真理都只是对客观对象一定方面、一定层次和一定程度的正确认识,认识反映事物的深度是有限度的,或是近似性的。因而,认识有待深化。

绝对性和相对性的辩证统一:

一,二者相互依存。即人们对于客观事物及其本质和规律的每一个正确认识,都是在一定范围内、一定程度上、一定条件下的认识,因而是相对的和有局限的,但是,在这一定范围内、一定程度上、一定条件下,它又是对客观对象的正确反映,因而它又是无条件的、绝对的。

二,二者相互包含。真理的绝对性寓于真理的相对性之中,真理的相对性包含并表现着真理的绝对性。

三,真理永远处在由相对向绝对的转化和发展中,是从真理的相对性走向绝对性、接近绝对性的过程。任何真理性的认识都是由真理的相对性向绝对性转化过程中的一个环节,这是真理发展的规律。

割裂真理的绝对性和相对性会产生的后果。P83

会走向形而上学的真理观,即绝对主义和相对主义。

*价值的定义:P90

价值是指在实践基础上形成的主体和客体之间的意义关系,是客体对个人、群体乃至整个社会的生活和活动所具有的积极意义。

讨论:为什么说课室里的桌子是有价值的

价值体现的是主体和客体之间的一种特定关系,表现为人与满足其某种需要的客体之间的意义关系。价值离不开主体的需要,也离不开客体的特性,即客体的某种性质、结构和属性。构成价值的要素有:主体的需要和利益、客体的属性和性能。

桌子存在价值首先是因为作为主体的人类需要使用桌子,满足主体性。其次是因为桌子对于人的意义不依赖于人的主观意识而存在,满足客观性。

第三节

社会存在和社会意识,辩证关系

社会存在决定社会意识,社会意识是社会存在的反映,并反作用于社会存在。社会意识的能动作用是通过指导人们的实践活动实现的。

社会存在定义:P112

社会存在又称社会物质生活条件,是社会生活的物质方面,主要包括自然地理环境、人口因素和物质生产方式。

社会意识定义:P114

社会意识是社会生活的精神方面,是社会存在的反映。在阶级社会中,占统治地位的思想文化,本质上是经济上占统治地位的阶级的意识形态,具有鲜明的阶级属性。

社会意识自身特有的发展形势和发展规律:P117

一是社会意识与社会存在发展具有不完全同步性和不平衡性。进步的 社会意识可以在一定程度上预见、推断未来,指导人们的实践活动;落后 于社会存在的社会意识则阻碍社会的发展。另外,历史上也有这样的情 况:社会经济发展水平较高的国家或地区,其社会意识的发展水平未必都 是更高的;某些经济水平相对落后的国家或地区,其社会意识的某些方面 却可以领先于经济发达的国家或地区。

二是社会意识内部各种形式之间存在相互影响且各自具有历史继承性。社会生活的内在联系及其统一性,决定了社会意识诸形式之间也必然是相互影响、相互作用的。同时,社会意识诸形式均有自成系统、前后相继的历史链条,因而具有历史继承性,有其发展的特殊规律。

三是社会意识对社会存在具有能动的反作用,这是社会意识相对独立性的突出表现。任何社会意识都不会凭空出现,只能是适应一定社会物质生活发展的要求而产生的,因而它必然具有满足这些需求的功能和价值, 在一定条件下会转化为物质力量并作用于社会存在,影响历史的发展。先进的社会意识反映了社会发展的趋势和要求,对社会发展起着积极的促进作用;落后的社会意识不符合社会发展的趋势和要求,对社会发展起着消 极的阻碍作用。

选择题:

实践

- 实践是认识的基础:及之而后知,履之而后艰 / 实践是检验真理的唯一标准 / 没有调查就没有发言权

- 社会生活的本质:实践,主体:人

- 实践是社会关系形成的基础

- 实践形成了社会生活基本领域

- 实践构成了社会发展的动力(根本动力为社会矛盾)

- 实践和认识的关系与物质和意识的关系相似

- 实践并不只有道德伦理行为(相较于中国古代哲学)

- 实践需要对象,不是理性自主的活动(相较于康德)

- 实践不是被动适应自然界,而是主动的、感性的(相较于费尔巴哈)

- 认识指导实践,实践高于认识

- 人类的实践具有模仿性。

认识

- 能动反映论:把实践引入认识论,把辩证法引入认识论

- 观念的东西是反映在脑中,改造过的东西

- 虚幻的事物也是对客观事物的反映,

- 理性认识:感受到的东西不能立刻理解它,理解了的东西才能深刻感受它

- 感性认识:尽信数不如无书 / 同一句格言出自饱经风霜的老人之口和涉世未深的少年之口其内涵不同 /纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行

- 获得感性认知和理性认知都可以有感性因素和理性因素

- 冒进主义:实践超前于认识(左)

- 保守主义:实践落后于认识(右)

简答题:认识论

认识论三个核心:实践;认识;真理

两大规律:实践与认识的辩证关系原理;认识发展规律。

一、三个核心:

(一)实践

实践是人类能动地改造世界的客观物质活动。实践的观点是辩证唯物主义认识论的首要观点,辩论唯物主义认为实践是认识的基础。实践是人类特有的“主观见之于客观”的一切活动,特别是改造物质世界的对象性活动。

(二)认识

认识是在实践基础上主体对客体的能动反映。认识的主体是认识者,是在认识活动中处于主动和主导的地位,具有自主性和创造性等特点和功能的一方。认识的客体就是认识对象,是在认识活动中处于被动和服从的地位,具有受动性、非主导性等特点和功能的一方。

(三)真理

真理是人们对于客观事物及其规律的正确反映,是符合客观实际的认识。谬误是对客观事物及其规律的歪曲反映,是不符合客观实际的认识。真理和谬误相伴而生,既有原则区别,又相互包含和转化。

客观性:真理中包含着不以人的意志为转移的客观内容;检验真理的标准是客观的社会实践。

具体性:真理的具体性是指真理是在一定时间、地点、条件下主观对客观的符合,它要受条件的制约,并随条件的变化而变化;离开具体的时间、地点和条件,真理就是抽象的、无意义的。

真理的绝对性和相对性是对立统一的,要坚持真理观上的辩证法。第一,两者相互包含,相互渗透,相互依存,任何真理都是相对和绝对的统一。第二,真理的发展是一个从相对走向绝对的过程,相对真理和绝对真理在一定条件下是相互转化的。坚持真理观上的辩证法,必须坚决反对真理观上的绝对主义和相对主义。

二、两大规律:实践与认识的辩证关系原理、认识发展规律

(一)实践与认识的辩证关系原理

实践决定认识,认识指导实践

实践:实践是认识的基础,它对认识具有决定作用。具体表现在:实践是认识的源泉,实践是认识发展的动力,实践是检验认识真理性的唯一标准,实践是认识的最终目的。

认识:认识反作用于实践有两种情况:(1)正确的理论指导实践会促进实践;(2)错误的理论指导实践会阻碍或破坏实践。人的认识不同于动物的反映活动,是一种能动的创造性的活动。人们为了从事实践活动,不仅要反映事物的现象,还必须透过现象反映事物的本质和规律,还必须基于这种认识,塑造出符合主体需要的理想客体,这更是一种能动的、创造性的反映活动。正如恩格斯所言:“人的思维最本质和最切近的基础,正是人所引起的自然界的变化,而不单独是自然界本身”

(二)认识发展规律

认识发展是从感性到理性、反复与无限的过程

两次飞跃:首先,认识是从感性认识到理性认识的飞跃;其次,认识是从理性认识到实践的飞跃。

posted on 2022-04-18 12:07 MIXTAPE_208 阅读(1255) 评论(0) 收藏 举报

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号