《系统科学方法概论》——第四章 控制方法

一、控制论史

1、控制论的发展史

(一)、古代控制论:在古代人们通过运用机关结构实现控制,造出了自动装置。

(二)、近代的控制论萌芽:近代的控制论萌芽主要是在机械化大生产之上产生的自动调速技术和后来发展成的伺服机理论。

(1)自动调速技术。自动调速技术的发明对机械化大生产起了很大促进作用。

(2)伺服机理论的建立。所谓伺服机,就是用来保证主机正常运转的辅助性机构。

(3)反馈概念的提出。

(三)、现代控制论的建立和发展:现代控制论的建立和发展主要是同计算机科学、信息科学以及神经生理学的建立和发展联系在一起的。

2、20世纪以来控制论发展的三个阶段

(一)经典控制论阶段(20世纪40-50年代)。维纳控制论属于经典控制论,它主要研究的是单因素控制系统或时不变系统,其核心是各种自动调节器、伺服系统与有关电子设备,在实践方面主要用于单机自动化。

(二)现代控制论阶段(20世纪60-70年代)。现代控制论主要研究的是多因素控制系统或时变系统,重点是最优控制,其核心是电了计算机,在实践方面,主要用于机组自动化。

(三)大系统理论阶段(20世纪70年代-)。大系统理论的研究对象是一些多因素、多层次的控制系统,其核心装置是巨型计算机或电子计算机的联机,在实践中主要用于综合自动化。

3、控制论的分支情况

控制论发展到现在已形成了四大分支理论体系:

(一)工程控制论。

(二)生物控制论。

(三)社会控制论。

(四)人工智能控制论。

二、什么是控制论和控制系统

1、控制的定义:所谓控制,就是指在一定环境中,一个系统通过一定方式驾驭或支配另一个系统做合目的运动的行为及过程。

2、控制系统及其构成

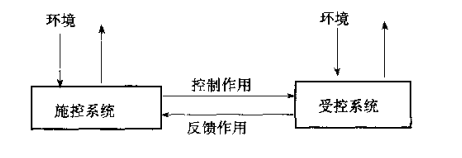

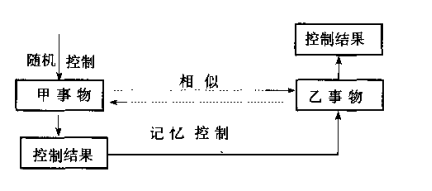

模型:

(一)施控系统。主要有人、生物、机器三种类。

(二)受控系统。主要有自然界和社会两大类型。

(三)控制手段。

(1)自然手段:物质手段、能量手段、信息手段。

(2)社会手段:政治、法律、道德、经济、文化、制度等手段。

(四)控制目的。控制过程是由一个目的的过程,没有目的的过程不能叫过程。

(五)控制环境。任何控制过程都是在一定环境中发生的,并且受着环境的重要影响。

3、控制的实质:控制过程的实质是施控系统在受控系统的多种可能运动状态中进行选择的过程。这种选择主要有两种类型:

(一)状态选择。任何受控系统都有多种可能的运动状态,而控制过程就是选择一种或几种运动状态作为控制目标的行为过程。

(二)范围选择。

4、实施控制的基本条件

(一)受控系统存在多种可能的运动状态。这样可供施控系统进行选择,如果受控系统只有一种可能的运动状态,则庖控系统无法选择,因而也就谈不到控制。

(二)施控系统必须具备选择受控系统运动状态的能力,如果没有这种能

力,控制也就成为不可能。

施控系统的控制能力主要有两方面:感知能力;实际操作能力。

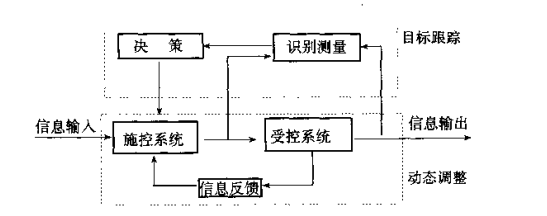

5、控制系统的分类:对于控制系统,可以用不同方法进行分类,我们这里按照输人与输出的关系来分类。(输入,指施控系统给受控系统送进一定的物质、能量或信息。输出,指受控系统在施控系统作用下送出一定的物质、能量或信息。)

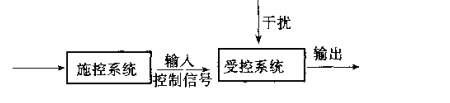

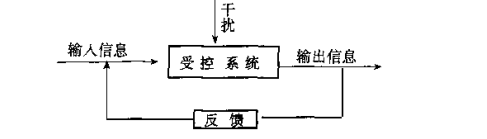

(一)开环控制系统。所谓开环控制系统就是指输入直接控制输出而不受输出影响的控制系统,其原理框图如下:

优缺点:优点是结构简单,容易设计;缺点是易受环境因素干扰,控制效果差。

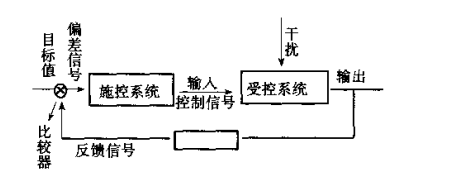

(二)闭环控制系统。所谓闭环控制系统,就是指用输入控制输出,同时根据输出的回输(反馈)来调整输入的控制系统,其原理为:

优缺点:优点是能在变化的环境中进行控制,或者说它比较灵活,容易较好地达到控制目的;缺点是结构较复杂,多了一个反馈装置,控制过程也略难一些。

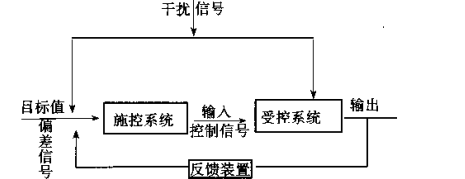

(三)组合控制系统。

组合控制系统的特点是:施控系统在发出控制信号之前要充分考虑到干扰

因素的影响,同时在施控过程中,又要不断根据系统输出来调整控制信号,这样就能取得更好的控制效果。

三、控制方式

1、随机控制:随机控制也叫试探性控制,这是最原始的控制方式,也是其他一切控制方式的基础。所谓随机控制,就是指对一个系统的受控条件不了解,只有在一定范围内经过试探,才能发现其受控条件并加以控制的方法。

运用随机控制方法注意方面:

(一)应注意受控系统的可能性空间。

(二)要注意选择速度的快慢。

(三)要注意随机控制的有效性。

2、记忆控制(经验控制):所谓记忆控制,就是指把随机控制所获得的经验记录下来,用于指导下一次控制的控制方法。

运用记忆控制方法注意方面:

(一)记忆装置应该灵敏可靠,在记忆过程中不至于记错。

(二)必须注意系统发展的可能性空间内是否存在“陷阱”,并在搜索目标

过程中记住、避开这些“陷阱”。

(三)要注意记忆的有效性。在记忆控制中,记忆即经验都是和一定条件和环境联系在一起的,当条件或环境发生变化时,经验也就失效了。

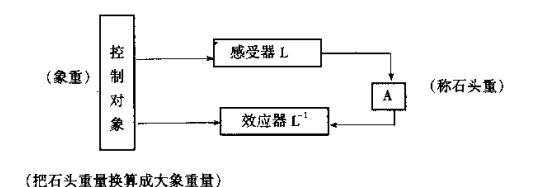

3、共轭控制:所谓共轭控制就是指把对甲系统的控制经验应用于和甲系统具有相似性的乙系统的控制方法(轭:夹板之意)。

模型:

特征:

(一)共轭控制必须以两个系统的相似为基础,如果两个系统根本不相似,则无法实行共轭控制。

(二)共轭控制过程实质上是一个推理过程或叫经验转移过程,因而可以放大人的控制能力(见图四8)。

(三)在运用中间媒介传递经验时,要注意中间媒介对经验的干扰。如果中间媒介在传递经验时,混入了干扰因素,使经验失真,那就无法再实施有效控制了。

4、反馈控制:反馈控制也就是根据反馈信息或反馈力进行控制的过程。其中,根据反馈力进行的控制过程可称为刚性反馈控制。

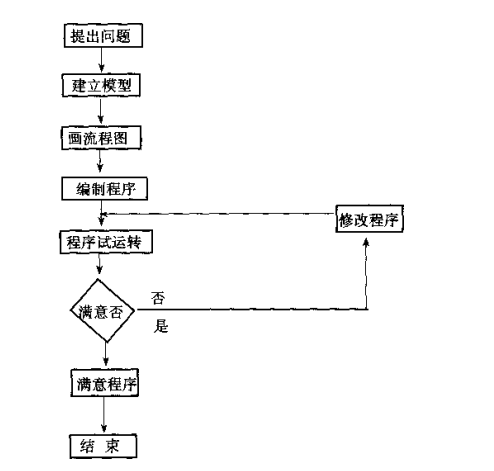

5、程序控制:所谓程序控制就是使受控系统按给定的时间次序和运动方式而变化。

程序控制的基本特点:

(一)程序控制的关键是程序设计。

程序设计的步骤:

(1)根据实际情况提出问题,这个问题必须是程序控制所能解决的。

(2)建立模型。模型可以是数学的、表格的、框图的等等。

(3)列出解决问题的每一个步骤,并依此画出流程图。

(4)把流程图中的每一个步骤转换成程序指令,并编出程序。

(5)在程序控制模型上或实际控制系统中试运转程序,产生结果输出

(6)分析运转结果,看是否能满意地解决程序控制问题。

模型:

(二)程序控制具有相对稳定性,在环境因素变化不大的情况下,是一

种较理想、易操作的控制方法。

(三)程序控制较死板,不能适应环境的变化。

6、随动控制:随动控制是比较高级的控制方式,其特点是施控系统能根据受控系统的运动状态而自动调整控制目标,所以又叫适应性控制或跟踪控制。

基本原理:

四、控制系统的基本属性

1、目的性:目的性是控制过程的基本属性。没有目的性,就谈不到控制。

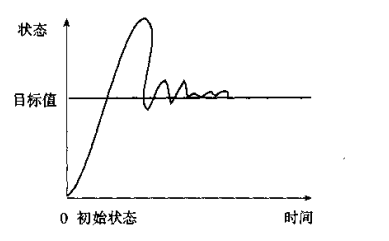

2、振荡性:由于存在内部或外部的干扰,受控系统的运动状态往往会偏离理想状态(目标状态的平均值),这种情况叫做控制系统的振荡。

振荡类型:

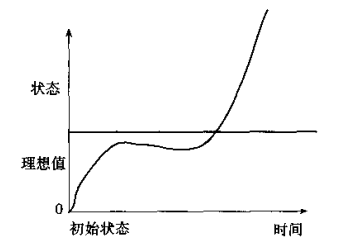

(一)单调发散。

这种振荡的特点是,控制系统的运动状态刚一达到理想值随即又超过了,

而且不再回复。

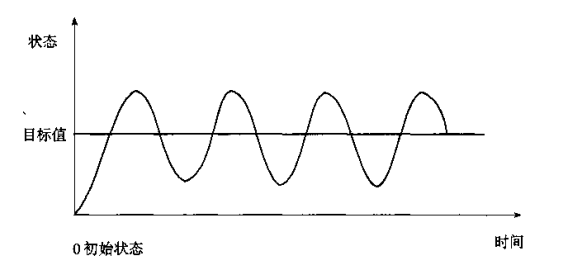

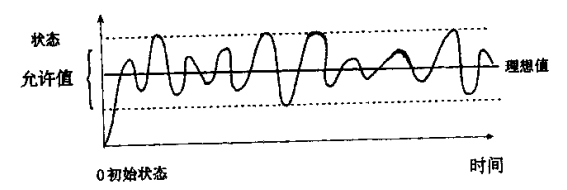

(二)等幅振荡。

这种振荡的特点是:受控系统偏离理想值的幅度是相等的。

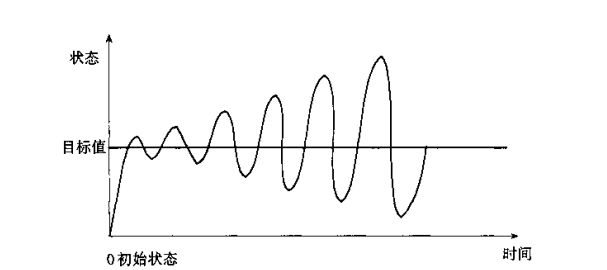

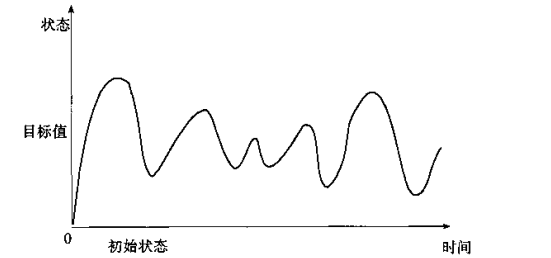

(三)振荡发散。

这种振荡的特点是,控制系统的运动状态与理想值的偏差幅度随时间的推移而增大。

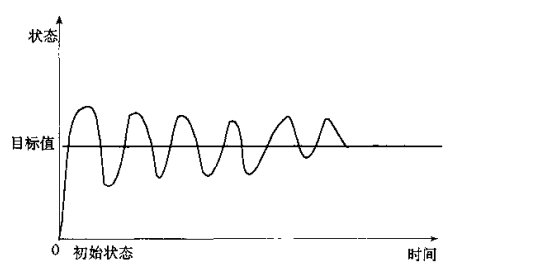

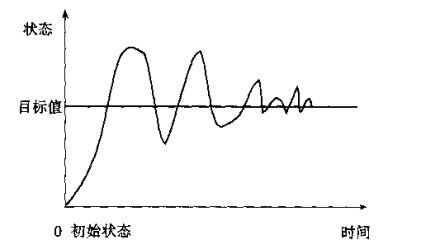

(四)振荡衰减。

这种振荡的特点是控制系统的运动状态开始偏离理想值的幅度较大,随着

时间的推移,其偏离度愈来愈小,直至趋近或达到理想值。

(五)综合振荡。

这种振荡的特点是,在同一时间段中,各种振荡形式都有,并且随机出

现。

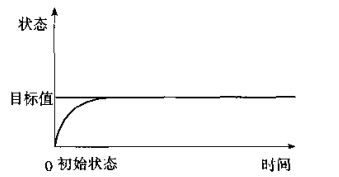

3、稳定性:所谓稳定性就是指控制系统在内外环境干扰下,其输出的状态值与理想值之间的偏差维持在允许值(目标值)范围内的性质。

(一)控制系统稳定的两种情况。由于控制系统的稳定与控制过程的目标选择有关,因而,目标特点就决定了稳定的两种类型:

(1)是线性稳定(绝对稳定)。即控制目标表现为一条不变的直线,而控制状态又与这一条线完全重合。

(2)是非线性稳定(相对稳定)。即控制目标是一个固定的区域,控制系

统振荡不超过这一区域。

(二)系统稳定的速度。任何一个控制系统的运动都有一个从不稳定到稳定的过程,一开始就立即进人稳定状态是很难的。

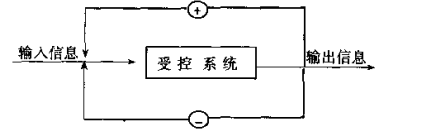

4、反馈性:反馈是控制论中最重要的原则,没有反馈,就不会有控制系统的稳定性,因而也就不会有控制。

(一)什么是反馈。馈即赠送之意,反馈即返送回来之意。控制论中所说的反馈,概括起来讲,就是指输出信息对输入信息的反作用。

反馈原理:

(二)正反馈和负反馈。正反馈即指输出信息对输人信息具有肯定或强化性质的反馈;而负反馈则是指输出信息对输入信息具有否定或削弱性质的反馈。

正负反馈模型:

(三)前馈和退馈。所谓前馈控制就是指尽量获得充足时间来提取预测信息,使受控系统在发生偏差之前就注意纠正偏差的控制方法。简言之,前馈控制即依据预测信息来调整输入信息的控制方法。所谓退馈,就是指作为施控者的人只有从控制系统中退身出来,才能从整体上发现受控系统的输出值与目标值间的差距,并对信息输人进行调整的控制方法。简单地说,根据外部观察信息对系统进行控制的方法即退馈控制法。

5、趋优性:所谓趋优性,就是指随着时间的推移,施控系统能在有限资源的情况下使受控系统的状态越来越接近理想目标的性质。控制系统的趋优性可以从两方面来描述:

(一)在控制状态不变的情况下,所用的资源越来越少。

(二)在资源不变的情况下,控制状态越来越理想。

控制系统的趋优性有关因素:

(一)与施控系统的经验有关。

(二)与控制系统的要素、结构和环境的不断优化有关。

五、控制过程

1、控制过程的基本步骤

(一)了解受控对象的多种可能运动状态。

(二)确定控制目标。所谓确定控制目标,其实就是在受控系统的多种可能的运动状态中进行选择的过程。

注意:

(1)要根据自己的需要来确定。

(2)要考虑施控者的能力条件

(三)制定控制方案。所谓制定控制方案主要指采用什么控制方式实现控制目标。这一步是关键:控制方案制定得好,就能顺利实施控制目标,否则,控制目标难以实现。

注意:

(1)综合性。

(2)可行性分析。

(3)优化选择。

(四)实施计划。即采取措施,贯彻某一施控方案的过程。

(五)收集并处理反馈信息。

(六)调整控制状态(校正目标)

2、失控及其预防

(一)失控概念。受控系统脱离施控系统的目标而运动,谓之失控。

(二)失控原因及预防。

(1)失控现象与环境因素对控制过程的干扰有关。

(2)失控现象与施控系统控制能力的欠缺或削弱有关。

(3)失控现象还与控制途径的中断有关。

(4)失控现象还与受控系统自身结构损坏有关。

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号