为什么说新一代智能客服Agent,必须是“业务洞察中心”而不仅是问答工具?

从被动应答到主动洞察,智能客服正在重塑企业的客户服务价值链。

在客户体验经济时代,企业服务模式正经历深刻变革。传统的智能客服系统,局限于自动问答与重复问题处理,已无法满足日益复杂的业务需求。

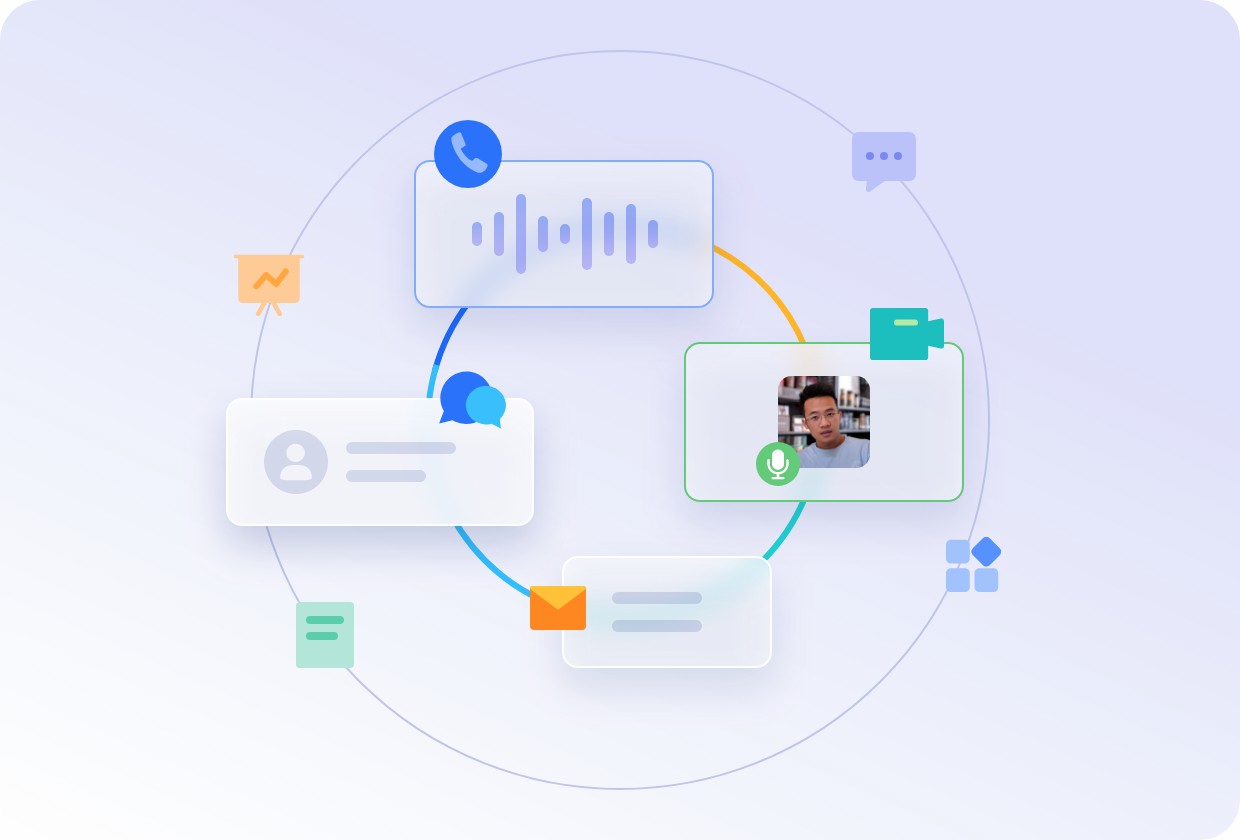

2025年被视为“AI Agent元年”,客服AI Agent从辅助工具升级为企业服务体系的核心支柱。这些系统不仅实现全渠道接待与智能应答,更能通过多轮对话、业务系统对接等能力,构建“咨询-解决-转化”的服务闭环。

随着技术发展,企业对AI客服的期待已从简单的“问题挡板”转变为能独立上岗、可量化考核的“AI员工”。本文将深入探讨新一代智能客服Agent如何超越传统问答角色,进化成为企业的“业务洞察中心”,驱动客户服务价值最大化。

01 智能客服的演进:从问答工具到业务洞察中心的战略转型

智能客服系统早已不再是简单的问答机器,而是正在演变为企业的“业务洞察中心”。这一转变源于企业对客户服务价值的重新定义。

在数字化服务升级浪潮下,客户体验已成为企业核心竞争力。根据行业研究报告,2025年国内企业客户服务数字化投入规模将突破800亿元,其中智能客服占比超60%,成为企业降本增效的核心抓手。

传统客服系统主要面临几大挑战:高并发咨询带来的响应压力、多渠道服务数据分散的管理难题、人工成本持续上涨的经营压力,以及AI技术应用带来的服务升级要求。

现代企业需要的不再是被动响应问题的工具,而是能够主动洞察业务机会、预防客户流失、提升服务体验的智能系统。

新一代智能客服Agent通过整合语义理解、多轮对话记忆机制和企业级Agent工程化落地引擎,实现了从“能说话”到“精准理解、深度思考、拟人交互”的质变。

这种转变使客服系统从成本中心转型为价值中心,成为企业获取业务洞察、优化客户旅程的关键基础设施。

02 核心技术突破:驱动智能客服向“业务洞察中心”演进的三重能力

新一代智能客服Agent的技术架构已经发生了根本性变革,三大核心能力共同支撑其从问答工具向业务洞察中心的转型。

深度语义理解:从“关键词匹配”到“意图精准解析”

传统客服机器人依赖关键词触发,而AI Agent则能进行深度语义解析。

动态意图澄清能力使得AI客服能够处理模糊或复杂表述。例如,当游客询问“大钻石的末班船还有吗?”时,它能精准关联“大钻石”指代盛京大剧院景点,并理解“末班船”需求。

在面对“你们那个会员怎么办?”这类模糊问询时,系统能通过主动提问进行意图消歧,探询客户是想了解开通、续费还是查询权益,从而大幅提升首轮解决率。

拟人化交互体验:重塑对话的流畅与温度

新一代Agent致力于消除人机交互的“机器感”,提供接近“真人”的沟通体验。

毫秒级延迟与智能话术使Agent的平均响应延迟低于0.5秒,实现了对话的无缝衔接。系统内置丰富的缓冲话术模型,能够模拟人类思考的自然停顿,使对话节奏更为真实、流畅。

更为先进的是,基于实时语音情感分析技术,AI Agent能够动态感知客户在对话中的情绪变化,并智能匹配相应的服务语气与措辞,构建更具共情力和信任感的沟通桥梁。

主动式服务引擎:从“被动响应”到“预见式服务”

卓越的服务,在于超越客户的期望。新一代Agent具备自动化身份验证与信息联动能力,能够通过来电号码自动关联CRM系统中的客户数据。

在对话开始前即完成身份识别与业务背景预判,当客户问及订单状态时,系统已完成信息匹配,可直接提供精准反馈,免去繁琐的身份核验流程。

更值得关注的是,潜在需求挖掘与交叉销售能力,在核心问题解决后,AI Agent能够基于客户画像与历史交互数据,智能识别潜在的业务机会。

例如,为物流查询客户推荐次日达升级包,将单次服务互动转化为提升客户生命周期价值的契机。

03 行业实践:智能客服Agent作为业务洞察中心的多场景应用

新一代智能客服Agent作为业务洞察中心的价值,已在多个行业场景中得到验证,展现出广泛的适用性和显著的业务 impact。

文旅场景:提升运营效率与游客体验

在沈阳浑河游船项目中,合力亿捷打造的AI语音助手“小游”7x24小时解答票务信息、船班时间、码头位置等高频关键咨询。

这一系统不仅理解游客的自然语言,还能主动澄清模糊问题。例如,面对“末班船还有没”的询问,它会追问:“是咨询今日日航、夜航,还是明日班次呢?”精准捕捉用户真实意图,大幅提升首次解决率。

更为重要的是,系统通过分析游客咨询数据,为运营决策提供洞察。比如,通过高频问题分析优化船班安排,通过游客来源分析指导营销策略制定,真正实现了从服务到业务的闭环。

酒店行业:优化服务流程与提升入住体验

在酒店行业,智能客服Agent已成为优化服务流程的关键工具。传统的酒店运营流程中,前台与房务人员通过对讲机或口头沟通来反复确认,不仅效率低下,且影响客户体验。

采用标准化调度后,酒店可缩短响应时间约30%,团队效率提升约20%,综合运营成本下降约15%。

智能客服系统整合了客房预订、订单跟踪、会员服务、投诉处理等全天候服务,通过数据分析识别服务瓶颈,为流程优化提供数据支撑,从而实现从成本中心到价值中心的转变。

零售与制造业:驱动服务与营销协同

在零售连锁企业中,智能客服Agent通过知识库调度、智能工单和语义分析显著提升客服人效。

某老字号酒企通过云客服整合多个渠道,搭配智能机器人,将80%的重复性咨询自动承接,人工客服接待压力降低45%。

在产业互联网平台中,AI客服深度嵌入供应链、劳务等复杂流程,不仅提升服务效率、降低人力成本,更通过服务数据分析反哺产品优化与营销策略。

04 选型指南:企业如何评估智能客服Agent的业务洞察能力

面对市场上多样的智能客服解决方案,企业需建立系统化选型框架,聚焦核心维度,实现工具与业务的精准匹配。

业务适配性:与核心场景的高度契合

企业需优先考虑解决方案与自身行业的匹配度。不同行业对客服系统的要求有所不同——电商行业更注重响应速度和解决问题的效率;制造业则更看重技术服务的专业性和售后服务的完善性。

选择具备行业专属解决方案与知识库模板的厂商,能显著降低落地门槛。例如,文旅景区需要应对高峰期的咨询压力,而酒店行业则更关注全流程服务整合能力。

技术与性能:AI能力与系统稳定性并重

响应效率是高并发场景下的关键指标,企业需关注系统的消息响应速度与稳定性。

AI能力评估应涵盖智能识别准确率、多轮对话能力、自动化处理覆盖率等维度。根据行业标准,意图识别准确率低于85%将显著增加人工转接成本,而优秀系统的独立解决率可达80%以上。

可靠性同样不可忽视,系统可用性、数据备份与异常恢复能力直接影响业务连续性。

数据洞察深度:从服务数据到业务决策

真正的“业务洞察中心”应具备强大的数据分析与挖掘能力。企业需关注系统能否将客户交互数据转化为可操作的业务洞察。

优秀系统支持实时生成服务转化漏斗分析图,客户情绪波动自动预警响应,并通过分析交互数据,帮助企业精准捕捉需求变化,反哺产品与营销决策。

集成与扩展:与企业现有系统的无缝对接

开放集成能力至关重要。系统应支持与CRM、ERP、会员系统等业务系统对接,具备API与嵌入能力。

功能扩展性也不容忽视,系统需支持二次开发与第三方工具对接,适应业务迭代需求。

05 实施路径:从工具部署到洞察中心的平稳过渡

将智能客服Agent从单纯的问答工具成功转型为业务洞察中心,需要科学的实施方法论和明确的演进路径。

合力亿捷的“工程化落地4步法” 提供了可借鉴的框架:明确AI介入节点→为Agent划定服务边界→配置交互路径与应对策略→知识资产结构化。

这一方法论支撑了AI客服从设计到高效稳定服务的全过程,为文旅乃至更多行业提供了可复制、高确定性的数智化升级路径。

人机协作模式的设计同样关键。当系统判定需要高级人工介入时,可触发智能路由,将通话无缝转接至技能最匹配的人工坐席。

转接过程中,AI会将包含客户画像标签、本次交互意图、多轮对话摘要及初步解决方案的完整视图,实时同步至坐席工作台,确保人工坐席能够即时、全面地掌握背景,无需客户重复陈述,实现真正意义上的人机协同增效。

持续优化机制是保障系统长期价值的基础。企业应建立数据反馈闭环,通过会话内容自动生成转化优化建议报告,实时标注高流失风险会话,不断迭代系统性能与业务洞察精度。

智能客服Agent的演进不会止步于当前阶段。随着AI技术的持续发展,未来我们将看到更加强大的预测性服务与个性化交互。

未来的客服Agent将不仅能解决当下问题,还能预测未来需求,真正成为企业与客户之间的智能纽带。

从答得明白,到办得漂亮。从不掉线的接线员,进化为全能的业务助手——这才是AI客服在数字化商业时代的真正意义。

常见问题解答(FAQ)

Q1:智能客服Agent与传统客服机器人的核心区别是什么?

A1:传统客服机器人主要依靠FAQ匹配,而现代AI Agent具备三大核心能力:深度理解、复杂任务拆解和主动执行跨系统任务。传统机器人依赖关键词触发,而AI Agent能进行深度语义解析,理解用户意图,并结合业务上下文提供精准服务。

Q2:智能客服Agent在高峰期能否保持稳定服务?

A2:现代智能客服系统支持弹性扩容,AI机器人可以应对高峰压力。基于云原生架构设计的系统支持万级超大并发,具备弹性扩容能力,可从容应对如电商大促、景区节假日等突发流量场景,保障服务连续性。

Q3:企业引入智能客服Agent的部署周期通常需要多久?

A3:根据厂商能力不同,标准SaaS方案最快3天完成上线,混合云部署支持45天定制开发。也有部分厂商的案例显示,某些场景的Agent部署仅用两周时间就完成上线,具体时长取决于业务复杂度和定制需求。

Q4:智能客服Agent如何保障企业数据安全?

A4:专业厂商通常会采取多种安全措施,包括对话数据AES-256全链路加密、国内多地容灾备份中心保障、完善的权限控制与操作审计等,确保企业数据资产的安全性与合规性。

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号