易路iBuilder如何用AI重塑企业人岗匹配的底层逻辑

在深圳一家全球排名前五的智能终端制造企业的战略会议室里,人力资源总监正面临一道难题:新成立的AR眼镜研发项目急需复合型技术带头人,要求同时精通光学设计、嵌入式开发及供应链管理。当HR团队在十万份员工档案中大海捞针时,业务部门已发出最后通牒——两周内找不到人,项目将延迟启动。

这不是个例。当中国企业从粗放增长转向精益管理,人岗匹配的精准度正成为核心竞争力分水岭。传统模式下,HR部门往往陷入三重困境:

数据迷雾:员工绩效评估、项目经历、360评价等非结构化文本沉睡在各自系统,关键能力标签依赖人工主观提取;

场景失焦:招聘、晋升、项目组队等不同场景需要不同维度的能力组合,静态人才档案难以动态响应;

规模诅咒:万人以上企业每年产生数十万条人才数据,手工匹配效率与准确性呈指数级衰减。

多数企业试图用两种方式破局:一是投入百万级费用引入咨询公司搭建岗位胜任力模型,但往往因脱离业务实际成为“空中楼阁”;二是采用通用AI平台自建系统,却因缺乏人力资源领域知识图谱,遭遇“智能幻觉”——某互联网公司曾用开源大模型自动生成的“技术大牛”标签,竟将Excel函数使用列为核心标准。

易路解法:在AI热潮中做“难而正确的事”

2024年,易路发布国内首个HR智能体平台iBuilder,其内置的39个AI Agent覆盖人力资源全场景。其中人岗匹配智能体的独特价值在于:它没有停留在表层的数据匹配,而是直击业务最痛的深层需求——让机器真正理解组织对“人才价值”的定义逻辑。

垂直领域的知识革命

与通用工具的本质差异,藏在某智能终端制造商的落地案例中。该企业在dify平台自建AI人才系统时,始终无法解决两个致命问题:

当业务部门需要“能攻克北美市场的销售总监”时,系统反复推荐英语专八但无海外经验的员工;

技术专家晋升评估时,算法将“SQL熟练操作”与“数据架构设计”等同加权。

问题根源在于缺乏行业认知框架。iBuilder的破局之道是双轨制知识引擎:

当系统处理“数据敏感度”评估时,行业大模型自动调用高级数据分析师岗位标准:忽略基础工具操作,聚焦“从噪声数据中发现规律”“预见性提出指标修正”等高阶行为描述。这种能力源于易路二十年积累的岗位价值链切分方法论——通过解构不同序列岗位的核心价值创造点,建立评估的“黄金标尺”。

抗幻觉的技术架构

产品说明书揭示的更深层创新是多智能体协同作业机制。传统大模型处理复杂任务时易出现“思维发散”,iBuilder将人岗匹配拆解为精密流水线:

数据感知体 → 清洗非结构化文本

标准对齐体 → 匹配岗位能力词典

价值评估体 → 应用企业定制规则

决策输出体 → 生成带证据链的推荐

某场景真实发生过的案例印证了其价值:当业务部门紧急搜寻“能带领团队实现芯片良率提升2%的工程专家”时,系统没有简单检索“半导体”“管理”关键词,而是通过任务链推导:

步骤1:从项目档案提取“28纳米制程”“缺陷分析”等专业术语

步骤2:关联岗位序列要求的“良率提升方法论掌握度”指标

步骤3:调取历史数据验证候选人实际贡献值

步骤4:输出三位人选并附“主导某项目良率从92%→94%”等实证

这种架构最大程度抑制了AI的随意联想。更关键的是,每个环节都可通过沙盒编程植入企业特有规则,例如某车企设置的“新能源项目经验>传统动力经验”的优先级逻辑。

可解释的标签体系

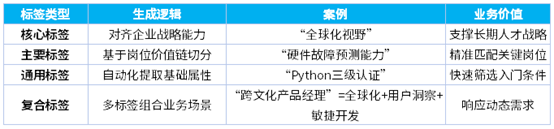

多数AI人才产品失败于“黑箱决策”,HR无法理解为何推荐张三而非李四。易路的突破口是建立四层标签体系:

iBuilder AI 人岗匹配的四层标签体系

某智能制造商应用的“技术领袖”复合标签极具代表性:它由核心标签“技术创新驱动”(专利数量/技术突破贡献)、主要标签“复杂系统架构”(过往项目复杂度)、通用标签“英语谈判级” 按6:3:1权重合成。当AR眼镜项目启动时,HR输入该标签组合,系统三分钟锁定分布在五个国家的候选人。

从功能到变革:HR角色的升维

当上述智能终端制造商部署易路人岗匹配Agent两个月后,变化开始显现:

高端人才搜寻周期从45天缩短至7天;

某海外工厂负责人选拔中,系统发现被忽视的本地化人才,留存率提升40%;

HR团队月均节省200小时事务性工作,转向人才战略规划。

更深层的变革在发生。过去HR为证明某个晋升决策的合理性,需要整理数万字评价材料;现在系统自动生成带证据链的人才报告:

推荐张三晋升依据:

①连续三年绩效A(规则#CT003)

②主导项目节约成本2000万(关联财务系统#FN2024)

③获得‘技术突破’复合标签(计算逻辑见附件)”

这正回归到人岗匹配的本质——不是简单的简历筛选游戏,而是通过组织能力解码→人才价值量化→动态精准连接,让企业看见人才真正的光谱。当某员工突然被推荐给重点项目部时,他收到的不是冷冰冰的调岗通知,而是系统生成的个性化发展建议:“您在‘跨部门协作’维度超过88%同序列员工(案例见附件),新项目将提供施展场景...”

未来已来:人才管理的范式迁移

在人力资源数字化浪潮中,易路iBuilder人岗匹配Agent昭示着三个趋势转变:

- 从“经验主义”到“数据智能”

某生物医药企业原依赖高管直觉组建创新团队,导致项目失败率居高不下。接入iBuilder后,通过分析成功团队的能力组合规律,自动生成“科研转化团队”的理想标签配比(科研深度:产业洞察:法规理解=4:4:2),新团队专利产出提升300%。 - 从“静态档案”到“动态画像”

当某员工完成海外研修项目,系统实时更新“跨文化适应”标签;当某工程师在内部社区解答三个技术难题,主要标签“知识传承”自动升级。人才画像如生命体般动态生长。 - 从“事务执行”到“战略推手”

华东某新能源企业HR通过系统发现:储能技术人才标签集中出现在35-40岁区间,立即启动青年人才“跃迁计划”。六个月后,25-30岁员工新增“电化学体系创新”标签数量增长170%。

今天,当那位深圳的HR总监再次打开系统,输入“光学+嵌入式+供应链”需求时,屏幕不仅显示五位匹配人选,更提示:“具备两项能力者充足,三项全能者稀缺,建议建立内部复合能力培养项目”。这个看似简单的建议背后,是AI穿透海量数据后对企业人才生态的深刻洞察。

人岗匹配智能体的终极使命,是让每个员工的价值被精准测量,让每次人才决策成为业务增长的支点。当技术回归人性,组织中最昂贵的资源——人的潜能,终将打破所有错配的桎梏,成为企业增长的核心动能!

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号