用户画像

https://www.zhihu.com/question/19853605

链接:https://www.zhihu.com/question/19853605/answer/51552384

来源:知乎

著作权归作者所有,转载请联系作者获得授权。

什么是用户画像( personas)?

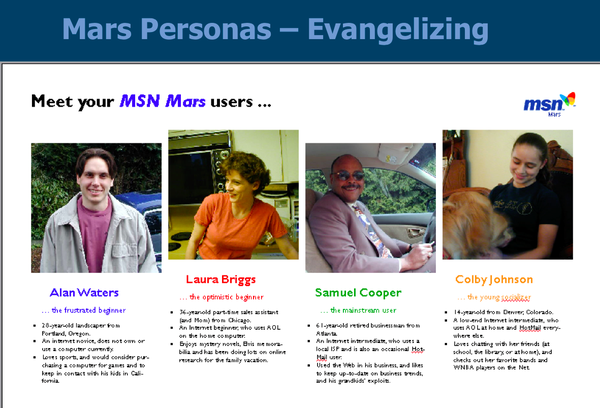

Alan Cooper (交互设计之父)最早提出了 persona 的概念:“Personas are a concrete representation of target users.”Persona 是真实用户的虚拟代表,是 建立在一系列真实数据(Marketing data,Usability data)之上的目标用户模型。通过用户调研去了解用户,根据他们的目标、行为和观点的差 异,将他们区分为不同的类型,然后每种类型中抽取出典型特征,赋予名字、照片、一些人口统计学要素、场景等描述,就形成了一个人物原型 (personas)。

一些大公司还是很喜欢用personas做用研的,比如微软,腾讯blabla...

为何要建立用户画像 personas?

Cooper认为建立 Personas 的好处有

- Creates a common language

- Users are no longer elastic

- Provides a target - no longer designing for everyone in the world

- End debates about prioritization and implementation

简而言之,用户画像(persona )为了让团队成员在产品设计的过程中能够抛开个人喜好,将焦点关注在目标用户的动机和行为上进行产品设计。 因为,产品经理为具体的人物做产品设计要远远优于为脑中虚构的东西做设计,也更来得容易。

但是特别注意的是:

1、 用户画像要建立在真实的数据之上

2、 当有多个用户画像的时候,需要考虑用户画像的优先级,通常建议不能为超过三个以上的 persona 设计产品,这样容易产生需求冲突。

3、 用户画像是处在不断修正中的

Persona 一般需要具备哪些元素?

- 姓名 Name

- 照片 Photo

- 年龄Age

- 家庭状况 Personal details / family life

- 收入 Income/Salary

- 工作 Work / job details

- 用户场景/活动 Activities / use scenario

- 计算机技能/知识 Knowledge / skills / abilities

- 目标/动机 Goals / motives / concerns

- 喜好 Likes / dislikes

- 人生态度 Quotes 注意:对于手机浏览器的用户而言,使用手机浏览器的习惯和用户的生活方式(尤其是喜好、阶级)息息相关。

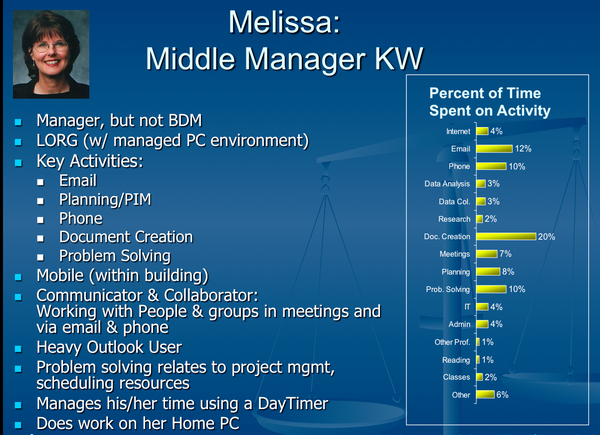

当年微软为office做的人物画像(包括了用户的主要活动、使用环境、使用工具等等等...):

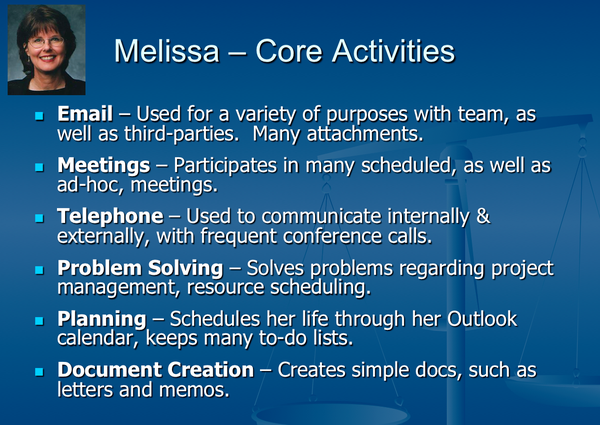

这样的人物可以是多个的:

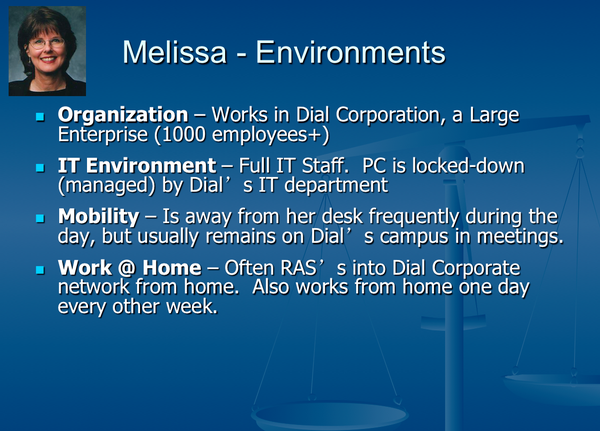

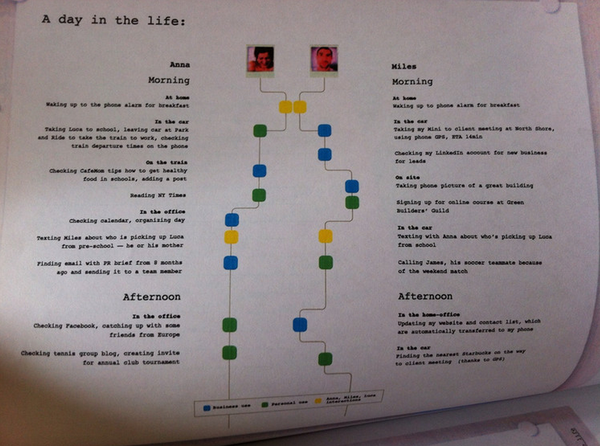

这样的人物可以是多个的: 甚至具体到人物的日常作息:

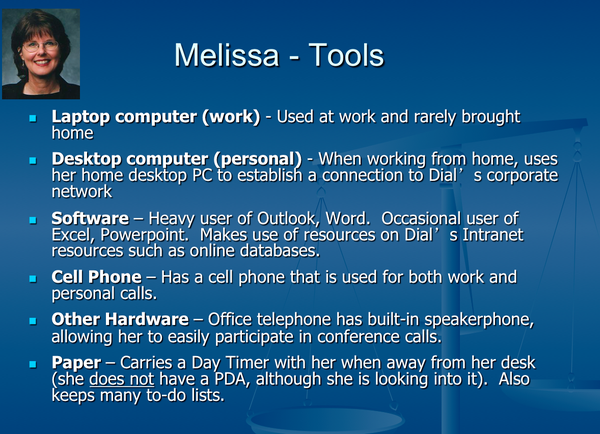

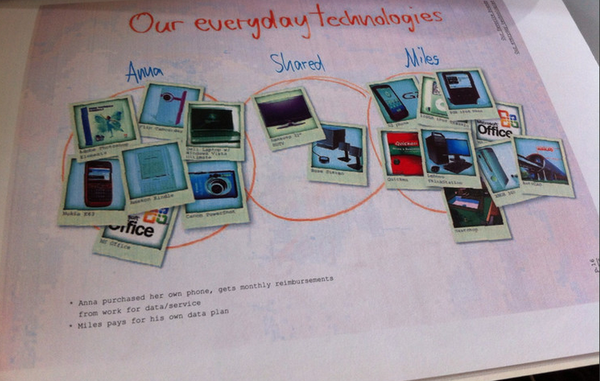

甚至具体到人物的日常作息: 使用设备:

使用设备:

既然写到了这里,再顺便说一下如何建立用户画像 personas?

建立 personas 可以分为以下几个步骤(参考):

Step1: 研究准备与数据收集

Step2: 亲和图

Step3: 人物原型框架

Step4: 优先级排序

Step5: 完善人物原型

参考阅读:CDC《创建定性用户画像》创建定性用户画像 (写的很具体~~推荐指数五颗星)

参考阅读:

Personas Personas | Usability.gov

CDC《创建定性用户画像》创建定性用户画像

亲和图 KJ 法在用研中的应用 KJ法在用户研究中的应用

移动用户分类参考 Mobile Usage Segmentation System

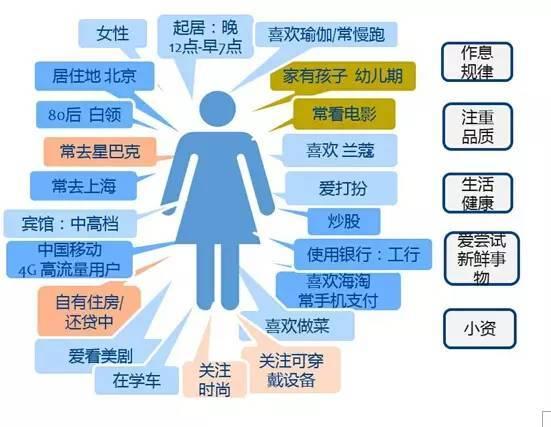

什么是用户画像?简而言之,用户画像是根据用户社会属性、生活习惯和消费行为等信息而抽象出的一个标签化的用户模型。构建用户画像的核心工作即是给用户贴“标签”,而标签是通过对用户信息分析而来的高度精炼的特征标识。举例来说,如果你经常购买一些玩偶…

显示全部

什么是用户画像?简而言之,用户画像是根据用户社会属性、生活习惯和消费行为等信息而抽象出的一个标签化的用户模型。构建用户画像的核心工作即是给用户贴“标签”,而标签是通过对用户信息分析而来的高度精炼的特征标识。举例来说,如果你经常购买一些玩偶…

显示全部

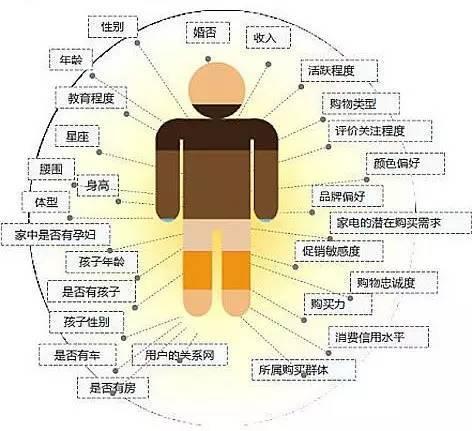

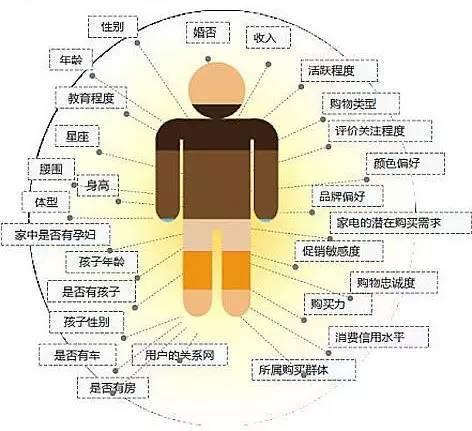

简而言之,用户画像是根据用户社会属性、生活习惯和消费行为等信息而抽象出的一个标签化的用户模型。构建用户画像的核心工作即是给用户贴“标签”,而标签是通过对用户信息分析而来的高度精炼的特征标识。

举例来说,如果你经常购买一些玩偶玩具,那么电商网站即可根据玩具购买的情况替你打上标签“有孩子”,甚至还可以判断出你孩子大概的年龄,贴上“有5-10岁的孩子”这样更为具体的标签,而这些所有给你贴的标签统在一次,就成了你的用户画像,因此,也可以说用户画像就是判断一个人是什么样的人。

除去“标签化”,用户画像还具有的特点是“低交叉率”,当两组画像除了权重较小的标签外其余标签几乎一致,那就可以将二者合并,弱化低权重标签的差异。

用户画像的作用罗振宇在《时间的朋友》跨年演讲上举了这样一个例子:当一个坏商家掌握了你的购买数据,他就可以根据你平常购买商品的偏好来决定是给你发正品还是假货以提高利润。且不说是否存在这情况,但这也说明了利用用户画像可以做到“精准销售”,当然了,这是极其错误的用法。

其作用大体不离以下几个方面:

- 精准营销,分析产品潜在用户,针对特定群体利用短信邮件等方式进行营销;

- 用户统计,比如中国大学购买书籍人数 TOP10,全国分城市奶爸指数;

- 数据挖掘,构建智能推荐系统,利用关联规则计算,喜欢红酒的人通常喜欢什么运动品牌,利用聚类算法分析,喜欢红酒的人年龄段分布情况;

- 进行效果评估,完善产品运营,提升服务质量,其实这也就相当于市场调研、用户调研,迅速下定位服务群体,提供高水平的服务;

- 对服务或产品进行私人定制,即个性化的服务某类群体甚至每一位用户(个人认为这是目前的发展趋势,未来的消费主流)。比如,某公司想推出一款面向5-10岁儿童的玩具,通过用户画像进行分析,发现形象=“喜羊羊”、价格区间=“中等”的偏好比重最大,那么就给新产品提供类非常客观有效的决策依据。

- 业务经营分析以及竞争分析,影响企业发展战略

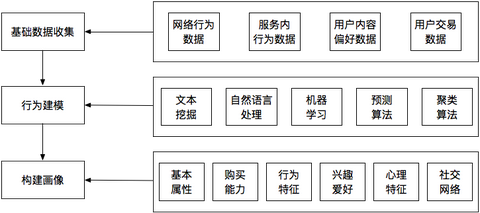

数据收集

数据收集

数据收集大致分为网络行为数据、服务内行为数据、用户内容偏好数据、用户交易数据这四类。

- 网络行为数据:活跃人数、页面浏览量、访问时长、激活率、外部触点、社交数据等

- 服务内行为数据:浏览路径、页面停留时间、访问深度、唯一页面浏览次数等

- 用户内容便好数据:浏览/收藏内容、评论内容、互动内容、生活形态偏好、品牌偏好等

- 用户交易数据(交易类服务):贡献率、客单价、连带率、回头率、流失率等

当然,收集到的数据不会是100%准确的,都具有不确定性,这就需要在后面的阶段中建模来再判断,比如某用户在性别一栏填的男,但通过其行为偏好可判断其性别为“女”的概率为80%。

还得一提的是,储存用户行为数据时最好同时储存下发生该行为的场景,以便更好地进行数据分析。

行为建模该阶段是对上阶段收集到数据的处理,进行行为建模,以抽象出用户的标签,这个阶段注重的应是大概率事件,通过数学算法模型尽可能地排除用户的偶然行为。

这时也要用到机器学习,对用户的行为、偏好进行猜测,好比一个 y=kx+b 的算法,X 代表已知信息,Y 是用户偏好,通过不断的精确k和b来精确Y。

在这个阶段,需要用到很多模型来给用户贴标签。

- 用户汽车模型

根据用户对“汽车”话题的关注或购买相关产品的情况来判断用户是否有车、是否准备买车 - 用户忠诚度模型

通过判断+聚类算法判断用户的忠诚度 - 身高体型模型

根据用户购买服装鞋帽等用品判断 - 文艺青年模型

根据用户发言、评论等行为判断用户是否为文艺青年 - 用户价值模型

判断用户对于网站的价值,对于提高用户留存率非常有用(电商网站一般使用RFM 实现)

还有消费能力、违约概率、流失概率等等诸多模型。

该阶段可以说是二阶段的一个深入,要把用户的基本属性(年龄、性别、地域)、购买能力、行为特征、兴趣爱好、心理特征、社交网络大致地标签化。

为什么说是基本成型?因为用户画像永远也无法100%地描述一个人,只能做到不断地去逼近一个人,因此,用户画像既应根据变化的基础数据不断修正,又要根据已知数据来抽象出新的标签使用户画像越来越立体。

关于“标签化”,一般采用多级标签、多级分类,比如第一级标签是基本信息(姓名、性别),第二级是消费习惯、用户行为;第一级分类有人口属性,人口属性又有基本信息、地理位置等二级分类,地理位置又分工作地址和家庭地址的三级分类。

数据可视化分析这是把用户画像真正利用起来的一步,在此步骤中一般是针对群体的分析,比如可以根据用户价值来细分出核心用户、评估某一群体的潜在价值空间,以作出针对性的运营。

如图:

后记

这里只写了用户画像的构建流程和一些原理,下次有时间我会写篇关于大数据平台的实践文章,并说一下一些行为模型的算法原理,有兴趣的朋友可以关注我的博客 http://www.luoyuchu.com 。

参考阅读:

[1]永洪BI:手把手教您搞定用户画像

[2]易观智库:大数据下的用户分析(PPT)

[3]杨步涛:基于用户画像的大数据挖掘实践

[4]慕课网:电商大数据应用之用户画像

[5]知乎:Alex Chu 关于用户画像的回答

大家介绍的概念已经很多了,我举一个之前和用户研究的团队一起实践构建用户画像的例子吧。 当时我是在一个音乐创业公司,需要做一款个性化推荐的音乐产品 章鱼FM,由于产品刚刚起步,并没有数据参考,所以需要从定性调研入手收集数据。我们总共选取了十几名…

显示全部

大家介绍的概念已经很多了,我举一个之前和用户研究的团队一起实践构建用户画像的例子吧。 当时我是在一个音乐创业公司,需要做一款个性化推荐的音乐产品 章鱼FM,由于产品刚刚起步,并没有数据参考,所以需要从定性调研入手收集数据。我们总共选取了十几名…

显示全部

当时我是在一个音乐创业公司,需要做一款个性化推荐的音乐产品 章鱼FM,由于产品刚刚起步,并没有数据参考,所以需要从定性调研入手收集数据。我们总共选取了十几名用户进行1to1的访谈,并根据用户访谈的样本创建了定性的用户画像,历时约1个月的时间。

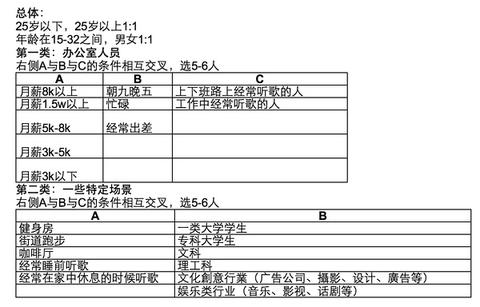

用户样本筛选:

前期需要PM来确定出产品目标用户群所具备的基本特点,然后才能让调研公司根据需求去搜集用户样本。

以收听音乐电台类用户为例,我们需要限定:

年龄范围、性别比例、城市范围、收听音乐的频率时长范围、使用设备(移动/PC)、使用场景、使用动机、现在使用的产品范围、收听音乐习惯等等(根据产品特点设置),还有几类用户的人数。

最终我们确定的用户样本范围是:

用户访谈:

确定好用户的样本提交给调研公司约访谈的时间。

同时要准备好访谈的大纲,并一定要熟悉访谈提纲,事实证明,如果产品人员不一定程度掌控谈话方向的话,光靠研究公司的主持人或者用户研究员去提问,会很容易出现以下几种问题:

1.前面开场暖场的话太多,1.5-2个小时的访谈时间,光是聊音乐之外的就聊了1个小时……(暖场很必要,但是需要控制好时间)

2.需要杜绝主持人问用户封闭式问题以及引导性问题

3.用户研究的童鞋会更加偏重研究人,在某些产品相关的问题要注意是否被忽略了没有问到。

最后,采集用户的基本信息(如性别、年龄、职业)也很重要,为后面的用户画像做好基础信息准备。

访谈最终的创建用户画像的样本是13位用户+之前3名产品忠实用户,一般来说,创建用户角色Personas需要控制在3-4个左右,防止用户之间产生根本性冲突。

访谈结果整理及分析:

数据收集和分析以后,进行基本分类,创建用户角色框架,像有的时候会发生用户的行为比较多元,这次的访谈结果就是这样,这个时候我们会把一些行为特点拆分,按照侧重重新划分和归类,并且突出他最主要的特点。

要点:

(1)结合真实的数据,选择典型特征加入到用户画像中

(2)加入描述性的元素和场景描述,让用户画像更加丰满和真实

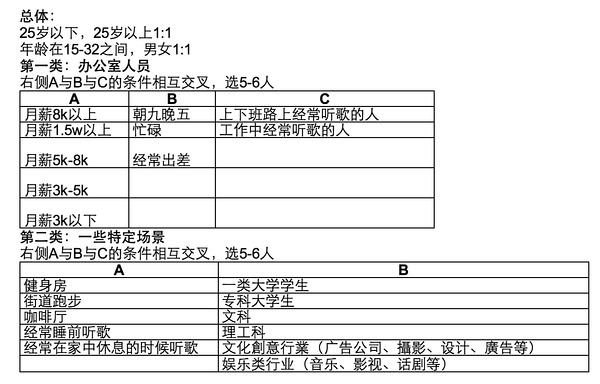

比如:我们将4类画像命名为U1-U4。

U1用户既有按照场景听歌,探索新歌,也有听红心的需求,也有分享,下载等等,在做U1画像时,我将他探索新歌的特性发挥到最大;将红心类的放到了U2(一个音乐沉浸爱好者)里,尽量做到区分度大。

画好4类用户画像后,需要排优先级,确定主要用户、次要用户和潜在用户。

划分标准可以从使用产品频率,用户价值和用户规模三个维度划分。

最后就是用户画像一定要有照片~~话说正常的男生照片太难找啦(不是小受就是猥琐大叔,这个世界怎么了==)。。

贴一个画好的用户画像例子:

--------------- 7.7分割线---------------------

关于评论里提到的,用户画像在研发时的指导意义,以及后续如何验证画像和调整做一些补充说明:

初期的用户画像是一个基于定性调研得出的结果,确实缺乏足够的数据支撑,仅针对于指导初期的产品核心功能设计,不会浪费时间在目标用户不需要的功能上。在产品上线后需要跟踪相应的核心功能的使用数据以及产品实际的价值用户(衡量日活、贡献度等)构成,与前期的用户画像进行比对验证和修正,所以产品的用户画像也不是一成不变的也需要跟随产品迭代更新。

来个不太一样的观点。Persona = Fauxona叫Faux就是因为“假”。 Persona说到底是不可能存在的人,所有属性都建立在我们对某一种人群的“理解”或者“偏见”之上(人是多么复杂,生活是多么复杂,人和生活又是多么变幻莫测)。但正是由于这种不存在不真实,…

显示全部

来个不太一样的观点。Persona = Fauxona叫Faux就是因为“假”。 Persona说到底是不可能存在的人,所有属性都建立在我们对某一种人群的“理解”或者“偏见”之上(人是多么复杂,生活是多么复杂,人和生活又是多么变幻莫测)。但正是由于这种不存在不真实,…

显示全部

Persona = Fauxona叫Faux就是因为“假”。

Persona说到底是不可能存在的人,所有属性都建立在我们对某一种人群的“理解”或者“偏见”之上(人是多么复杂,生活是多么复杂,人和生活又是多么变幻莫测)。但正是由于这种不存在不真实,它有时候(并不是所有时候)又变得很好用。说它好用主要是因为它可以把复杂的东西简单化、极端化,让我们可以集中精力和资源来解决好“一个”问题,但这个问题又是真实存在的。能把一个问题解决得非常好的产品、服务,远远高于试图解决很多个问题但都解决得不太完美的。

Persona是一种总结和传播研究结果、指导产品方向的形式和方法。因为只是其中一种,所以不一定是最合适的。而且由于它并不是很容易准确地被理解和运用(特别是对从来没有接触过这个概念的人),很多时候就不用这种方法了。

有一种最常见的误解就是把Persona和Customer Segmentation混为一谈。他们最主要的一个区别就是:

Persona是建立在定性研究的结果之上的,解答的问题在于“为什么”;而Customer Segmentation是建立在定量研究的结果之上的,解答的问题在于“是什么”。

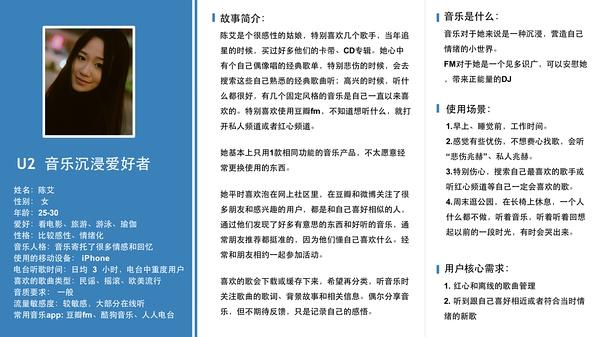

推荐一本书,专门讲Persona的,有兴趣的可以读读:

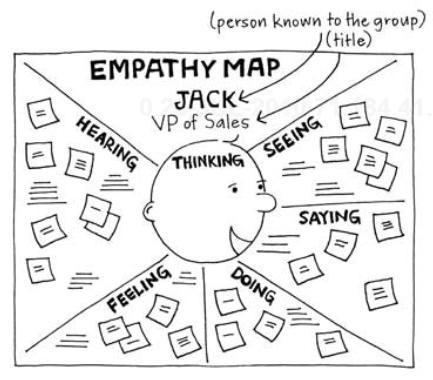

再推荐一个利用Persona进行的Workshop,目的是帮助Stakeholder更好地理解用户、达成一致意见。最重要一点,是填补了Persona和具体的设计概念之间的空白。具体怎么做见网址:How to Use Persona Empathy Mapping

主要利用的模板如下:

作为阿里广告部门的数据分析师,我目前工作中涉及到的数据分析主要可以分为:行业研究、产品/业务数据支持以及人群洞察(用户画像)。今天就和大家分享下我在用户画像数据分析中一些心得体会。

什么是用户画像:

用户画像,又称人群画像,是根据用户人口统计学信息、社交关系、偏好习惯和消费行为等信息而抽象出来的标签化画像。构建用户画像的核心工作即是给用户贴“标签”,而标签中部分是根据用户的行为数据直接得到,部分是通过一系列算法或规则挖掘得到。直接得到的数据比较好理解,比如用户在网站或APP上主动填写和上传的数据,严格一些平台(比如电商平台)会要求用户上传身份证、学生证、驾驶证、银行卡等,这样的数据准确性就较高,因此毫无疑问阿里和腾讯在用户基础数据的准确性上甩百度几条街。通过算法和数据挖掘得到的标签可以这么理解:如果一个用户最近开始购买母婴类商品(比如一段的奶粉,New Baby的纸尿布),那么可以根据用户购买的频次及数量,结合用户的年龄、性别推断是否为新妈妈/爸爸。

BAT用户画像数据浅析:

百度:

百度数据类型广泛,主要包含搜索数据、百度知道、百度贴吧及百度地图等数据,但是这些数据很少可以精确到个体用户层面,搜索大数据可以预测流行病爆发时间、世界杯的胜负概率及城市拥堵状况,总之百度的数据在宏观层面有不少应用,但是在微观的用户画像层面,百度毫无优势,大部分人还没有百度账号呢,百度的用户体系最近几年也是靠一些APP慢慢完善起来的。

腾讯:

腾讯的数据优势在社交数据,此外随着微信/QQ支付的普及,腾讯也有了用户身份证、银行卡等数据。腾讯的数据积累年限久远、维度丰富,从QQ、Qzone、腾讯微博到微信,腾讯涵盖兴趣偏好、地理位置、人口统计学信息等等数据,且准确性也不低。

腾讯在用户画像数据方面有很广泛的维度,且在兴趣、心理特征等标签上有很高的准确性。

阿里:

据统计,2015年阿里巴巴活跃用户数为4.07亿,覆盖98.5%的中国互联网购物人群。其中,移动月度活跃用户达到3.93亿,占整个中国手机网民的64%,这意味着六成以上的中国手机网民都是淘宝或天猫移动端的活跃用户。(以上相关数据摘自“阿里妈妈电商营销”微信公众号)

目前阿里的数据标签已经逐步整理到阿里的数据超市——GProfile全局档案。GProfile 全局档案是以消费者档案为核心构建内容,通过分析消费者的基础信息、购物行为以描绘其特征画像。在阿里数据的平台上,GProfile 主要根据用户在历史时间内的网购行为记录,从网购时间点、内容深度剖析,提供用户基础属性、社交行为、互动行为、消费行为、偏好习惯、财富属性、信用属性和地理属性八大类标签服务。此外,从数据能力来说,阿里的数据还可结合优酷土豆视频数据、CNZZ友盟媒体数据、虾米天天动听音乐数据等。(以上相关内容摘自“阿里数据”微信公众号)

阿里数据的特点是真实、可靠,随着公司收购其他数据类平台,阿里的数据类型也逐渐丰富起来,在用户画像数据方面,阿里可谓彻彻底底的真人数据。

(以上对百度和腾讯数据的分析会有不少推断和猜测,不妥之处,欢迎指正。)

用户画像的价值:

1:精准营销。精准营销是用户画像或者标签最直接和有价值的应用。这部分也是我们广告部门最注重的工作内容。当我们给各个用户打上各种“标签”之后,广告主(店铺、商家)就可以通过我们的标签圈定他们想要触达的用户,进行精准的广告投放。无论是阿里、还是腾讯很大一部分广告都是通过这种方式来触达用户,百度的搜索广告方式有所不同。

2:助力产品。一个产品想要得到广泛的应用,受众分析必不可少。产品经理需要懂用户,除了需要知道用户与产品交互时点击率、跳失率、停留时间等行为之外,用户画像能帮助产品经理透过用户行为表象看到用户深层的动机与心理。

3:行业报告与用户研究。通过对用户画像的分析可以了解行业动态,比如90后人群的消费偏好趋势分析、高端用户青睐品牌分析、不同地域品类消费差异分析等等。这些行业的洞察可以指导平台更好的运营、把握大方向,也能给相关公司(中小企业、店铺、媒体等)提供细分领域的深入洞察。

感想:

用户画像是对人的深入挖掘,除了基本的人口统计学信息、地理位置、设备资产等客观属性之外,如兴趣偏好等是自由度很大的标签,在很多应用题场景,广告主(或需求方)更需要用户兴趣、价值观、人格层面的标签。比如汽车客户,环保类的电动车品牌想要触达的是有环保意识、喜欢小排量的用户,这就涉及到人的价值观层面了,因此制作这些标签的时候不能仅仅通过用户行为直接产生,需要更深入人格的建模。随着互联网野蛮生长时代的消退以及数据技术的进一步提升,从人心理、人格层面的深度分析将逐渐得到重视和应用。我十分期待阿里能构建一套基于人格心理学的标签,这必将给淘宝带来更好的用户体验,增加我这种不喜欢花哨页面用户的停留时间。

Bruce Lan

http://vcsaas.cn 首席福音师

Bruce Lan

http://vcsaas.cn 首席福音师

【Title:复仇者联盟2之用户画像分析】powered by Bruce Lan

欢迎阅读原文,有配图哈哈~复仇者联盟2之用户画像分析 powered by Bruce Lan

最近很火的《复仇者联盟2》(以下简称复联2)电影,吸引了很多观众观摩,但是看完后却是云里雾里的,以下从用户画像的分析上浅谈各位英雄,也借此总结一点做产品的角度如何分析用户行为。

见过很多的产品经理会经常说一句话:我认为某某用户会这样做,我觉得从某某用户的角度这样会比较好一点。但是这个其实是在不准确的,并不精准。产品经理或者运营者需要做到的是:根据某某的学历,爱好,生活习惯,他会这么做。真正的是需要有一个很清晰的用户概念才能够进行分析。所以做产品的第一个关键点就是明确你的用户是谁,他们有什么爱好等,这是用户画像的第一个部分:研究用户类型、做好数据挖掘。

【研究用户类型,收集数据】

在复联2里面出现了各种各样的英雄,我们来分析一下他们的用户类型.

班纳博士:

全世界最聪明的人之一,天才核物理学家,为人内敛、冷静,有点孤僻。

绿巨人:

由班纳博士变成的绿巨人,时而能控制自己的情绪,时而不分敌我,力大无穷,横冲直撞,力量能够随着愤怒而增强。

美国队长,罗杰斯:

为人正直,充满正义感,为人冷静、比较古板,有统领全局的超强指挥能力,拥有振金制作的超强盾牌和高超的格斗能力。

钢铁侠,托尼:

万人瞩目的钢铁侠,全球首富,超级科技天才,万人迷、花花公子,非常细化吐槽,喜欢追求吐槽和极限,个性中二、腹黑。拥有很多的钢铁侠铠甲和贾维斯AI。

贾维斯:

由托尼制造出来的人工AI,理性且公道,非常忠诚。

雷神,索尔:

索尔是北欧神话万神之王奥丁的儿子,拥有超强的身体素质和无敌的雷神之锤,个性比较粗鲁,很难接受新知识,属于头脑简单的肌肉猛男。

鹰眼,巴顿:

拥有超远射程和顶尖的近身格斗能力,而且相当的冷静,处变不惊,心智不会被控制。

奥创:

由托尼和班纳博士制造出来的AI,侵蚀了贾维斯的一部分,继承了老爸托尼的中二和腹黑,也是超级天才,能够控制网络和机器人,目标是毁灭钢铁侠和使全世界变得更“安静”。

幻视:

托尼和班纳由于奥创的失败,更新了新的AI,加上心灵宝石的力量和振金肉体、附加上雷神的神力和贾维斯的旧有部分AI,变成了超级英雄幻视。幻视力量十分强大,理性、十分的理性,虽然智力和能力强大,嘴边也说: I am … I am,但实际上对自己的存在会有疑问。

黑寡妇,娜塔莎:

原苏联特工,侦查、审问、战斗样样精通,掌握各种战斗技巧,拥有强大的心理素质,但心里面会对自己的过去产生自卑、孤僻的情绪。

灭霸:

终极大BOSS,各项能力MAX,又有各种有逼格的武器:无限拳套、各色宝石…就是个性比较中二一点。

【细化用户行为】

说了好长一段才把基本的用户性格分析好了,简单来说可以通过第一步分为:高帅富、白富美、学霸、土肥圆、大老粗之类的,对用户贴上一些标签。那么接下来就是在此范围内给用户添加行为、目标和问题了,让之前设计的用户画像丰满起来。

以下以做部分的实例:

班纳博士:

会因为自己害怕自己变成绿巨人后控制不了自己,进而放弃跟黑寡妇之间的感情,最终在复联2结尾飞向外太空。

绿巨人:

这个阿呆,当暴走的时候,不需要跟他去说什么,只是不停地破坏破坏再破坏了。

美国队长,罗杰斯:

因为一直惦记着自己的初恋,但却被冰封75年,这是队长到了现代社会依然爱着自己的初恋,因为他的念旧和长情,导致他在感情上的古板。

钢铁侠,托尼:

因为经历了纽约大战,深深感觉到自身的能力不足,想要追求更强大的力量,所以怂恿了班纳博士一起制作奥创的AI,希望能够保护世界。

贾维斯:

人工智能好像没有什么遇到过什么问题,除了断电。

雷神,索尔:

雷神之锤是只有被它自身认可的人才能够拿起来使用的,索尔的锤子被打掉了,被幻视拿起来当做是武器使用,他是故意把其放在一边,让幻视出其不意的去攻击奥创。

鹰眼,巴顿:

因为被洛基心灵控制过一次,自身进行心智锻炼后不再惧怕心灵控制,对猩红女巫的法术产生免疫。

奥创:

中二的他,为了得到永恒的身体,准备用振金制作躯体并把自己转移到新躯体内,但是遭到了复联的袭击;由于自身性格缺陷,没能毁灭世界。

幻视:

由于自身过于完美,会找不到自我。

黑寡妇,娜塔莎:

由于自身身体问题,不能生育,所以一直觉得自己是一个怪物,不敢面对自己的感情,后面把鹰眼的孩子当做是自己的孩子。

灭霸:

太高帅富的人,总有一点收集欲望,所以很想收集完各种能量石镶嵌在无限拳套上面统一全宇宙,但归根结底是因为想要博得死亡女神的欢心。

以上进过部分的细化后,是给各种不同的用户添加了类似的用户场景,这个只是最初级的细化,后续还需要给不同的用户细化更多的变化并添加一些特殊的场景,使得整一个用户数据更加丰满。对了别忘了给用户添加编号或者名称。

【优先等级】

把产品、运营和业务部门一起拉过来完善这个用户画像后,需要对所有用户进行优先级的排序,认清楚哪些用户是核心用户,哪些是打酱油的用户。

由于整一个复联2的故事的定位是:爸爸去哪儿之----奥创寻找钢铁侠的故事。所以在整个电影中主要有人物就应该是钢铁侠、奥创和其“孙子”幻视,抛开一切,这是一个回归亲情的好电影。饰演匹诺曹的奥创历经千辛万苦寻找自己的工匠爸爸钢铁侠,不料奥创的儿子幻视更得钢铁侠的欢心,唯有独自神伤与爸爸大闹一场后黯然离去。

但是整一个故事是向前发展的,复联3的故事将会更壮阔,所以将来的主要人物就应该分为:灭霸大BOSS 和复联整个社团,因为无论如何单独的个体都是不足以与灭霸进行抗衡的。这里其实是想告诉大家,产品设计的不同阶段,核心的用户并不是一成不变的,是会根据不同的战略和形势进行调整的。

【关联规则】

除了再告诉大家一个很好用的招数,在做用户画像的过程当中,其实可以通过关联规则去联想更多的细则。比如你的设计的用户是钢铁侠,他去买一辆跑车,但是他买跑车是专门给自己的女朋友的,那么就需要考虑到其女友喜欢的是什么颜色的汽车和品牌,这就是关联规则。完全可以根据这个方式去脑暴来丰满用户画像。

这是我自己做产品的一些心得,结合了最近比较热门的复联2电影写一些分析给大家,希望能够简单易懂。

最后附上简单的分析流程:

1. 研究用户类型,收集数据

2. 细化用户的行为

3. 根据之前的用户画像在不同的时期排优先等级

4. 通过关联规则去补充更多的细节

【坐着】

Bruce Lan

某平台的大管家,多年从事互联网行业,游戏主策划、产品经理。热爱游戏,为创业疯狂。

欢迎阅读原文~有很多配图哈哈~复仇者联盟2之用户画像分析 powered by Bruce Lan

作用:网站用户画像核心价值在于了解用户,猜测用户对产品的需求或者潜在需求,精细化的定位人群特征,挖掘潜在的用户群体,为媒体网站、广告主、企业及广告公司充分认知群体用户的差异化特征,根据族群的差异化特征,帮助客户找到营销机会、运营方向,全面提高客户的核心影响力。

我最近一直都在研究所谓的用户肖像的建立,经过一段时间理论学习,发现这块大致可以分为4个阶段,

第一个阶段就是纯理论阶段的 就是通过宏观的经济学角度去分析你所定位的用户 所具有的共性,标签,这样的标签具有很强的定位性,因此,非常重要,一定要咀嚼细节之后做出判定,分场景讨论。

第二阶段就是 产品上线 对所针对的用户一个 大致流向进行的数据总结,这时候 注重的可能是大概率事件,通过这些大概率事件进行标签化。(这里我要说明下, 我是这样分标签的, 第一级标签是 姓名 性别 人的固有属性 第二级 我把用户行为 类似消费习惯等 第3级 标签 我把用户心理活动 这里面其实有一个很正常的原则,就是用户的消费行为可能是偶然行为,由于环境因素所致 类似于广告这类因子导致。所以说 第三级标签是非常梦幻的,但是通过其他的技术 或者设定消费逻辑 是可以监控的,比如说 鼠标的热点图啥的)

第三阶段 就是 机器学习, 每添加一个新用户,我可能通过 一些一级标签 我就已经预计好了 用户的行为 这里面的技术 就比如说 是 拿出一部分组群 进行训练集 提炼出单一性 这样就有一定的概率猜中用户的喜好 。大概的意思就是通过一个y=px+b这种算法,无限的去精确p b 的准确 以至于 可以达到 确定y数值

第四阶段 就是现在最前沿的深度学习了, 理论就是间接因素的因素化(没有直接关系的因素,其实有时候确实很重要,这块就是解决我说的第三级标签),还有就是自动化逻辑标签,自动判定逻辑指代 这种概念吧。 就比如说 pb eb 以上的数据,里面的标签逻辑太多 你根本无法理顺 你可能就用一种模型去设定 让电脑自动去生成函数,这样每一组函数 就是一个标签 相当于这样

以上都是我自己的理解,可能有问题 请多多交流。里面的词 就是那个意思。。。不要深究词汇问题。

交互设计之父Alan Cooper最早提出了用户画像(persona)的概念,认为“用户画像是真实用户的虚拟代表,是建立在一系列真实数据之上的目标用户模型”。通过对客户多方面的信息的了解,将多种信息集合在一起并形成在一定类型上的独特的特征与气质,这就形成了…

显示全部

交互设计之父Alan Cooper最早提出了用户画像(persona)的概念,认为“用户画像是真实用户的虚拟代表,是建立在一系列真实数据之上的目标用户模型”。通过对客户多方面的信息的了解,将多种信息集合在一起并形成在一定类型上的独特的特征与气质,这就形成了…

显示全部

交互设计之父Alan Cooper最早提出了用户画像(persona)的概念,认为“用户画像是真实用户的虚拟代表,是建立在一系列真实数据之上的目标用户模型”。通过对客户多方面的信息的了解,将多种信息集合在一起并形成在一定类型上的独特的特征与气质,这就形成了用户的独特的”画像”。

大数据时代下的用户画像

早期的用户画像相对简单,类似于个人档案信息,区分度和可用性都不强。但是随着大数据的发展,数据量的爆发式增长和大数据分析技术的成熟使用户可捕捉的行为数据越来越多,用户画像才真正可以称为更加具备价值的画像。其中典型的大数据时代的用户画像包括:

1、用户的消费行为与需求画像

在电商盛行的时代,网上购物所留下的数据痕迹为电商们了解客户的消费和购物需求提供了十足的抓手。电商们通过对用户的个体消费能力、消费内容、消费品质、消费渠道、消费刺激的长时间多频次的建模,可为每个客户构建一个精准的消费画像。

在电商盛行的时代,网上购物所留下的数据痕迹为电商们了解客户的消费和购物需求提供了十足的抓手。电商们通过对用户的个体消费能力、消费内容、消费品质、消费渠道、消费刺激的长时间多频次的建模,可为每个客户构建一个精准的消费画像。

2、用户的(内在)偏好画像

网络社会也就是现在社会的真实映射,一个人的喜好在网络时代完全可以体现出来。常听的歌曲,经常浏览的新闻,翻阅的小说及视频聊天等信息,毫无遮掩的体现了一个人的偏好。

用户画像随着社会大数据信息的激增,可以说越来越丰富,越来越精细,用户画像也被应用到某些行业自身客户的营销中,比如互联网精准营销,以标签、画像为基础的精准定向广告投放盛行。通过对人群基本属性、行为习惯、商业价值等多种维度信息数据综合分析,精准的进行目标受众的画像和定位,实现基于大数据的精准营销。例如,拥有用户流量入口的社交软件和媒体公司,纷纷通过整合自有和外部的媒介资源,在用户画像的基础上针对行业客户提供广告精准投放服务。

如何实现用户画像?

1、用户画像方向或者分类体系的建立

给谁画像,画什么像,为什么画这个像,画像的分类和预期结果是怎么样的,这些问题都不是系统完全自动产生的。当然,在大数据足够多的程度下,可形成客户的关键信息画像,但是现在应用更为广泛的是人工+系统结合的用户画像,即人工设计画像的方向和体系。这样的优势是体系化和结构化,应用性更强,比如我们要进行消费能力的画像、消费内容偏好画像、消费流失画像,这些也是后面数据采集和画像模型构建的前期和目标。

客户画像体系和方向的构建是客户画像最关键的一步,类似于打地基和房屋初始设计,东方国信就为电信行业构建了扎实可靠、丰富详实的客户标签体系,依靠电信业客户信息的应用价值和场景,通过三层的标签结构实现了标签的“由浅到深”、”由客观到主观”、“由通用到场景”的画像,这三层分别是基础标签(简单加工后的数据)、营销画像标签(以营销和服务的基础元素,比如各类偏好、能力、倾向就研究的客户标签)、场景&产品营销标签(对应具体场景和产品的目标客户的精准标签),这些标签不仅很好的成为运营商洞察和营销客户的有力支撑和助手,也成为运营商大数据运营的关键。

2、用户数据收集

当确立了画像的方向,即确定了需要的数据信息和力度,比如客户的消费的详细的信息,客户的下单的时间、客单价、商品信息,商品促销信息等等,客户画像的数据要做到真实、可关联应用、存在一定的周期可供偏好类模型构建。

3、用户标签、指数建模研究

上面提到,有的标签是客观引用形式,而很多标签则是需要大量的大数据行为来综合建模完成的,比如我们说客户是爵士乐偏好人群,不能通过客户的某一次购买或者搜索关注行为来下决定,而是要多其应用的频次、占消费比、占大部分人群比等综合信息综合构建。

用户画像的应用隐私?

用户画像是营销和服务的重要手段,但是在用户画像应用中更要注意用户的隐私的保护和应用授权,比如商家在一定程度上可以根据客户的消费水平在内部形成客户购买促销力度的标签,但是不能将客户的消费数据给其他的行业或者产业。工信部规定,要在征得用户授权、保障用户隐私安全不泄露的前提下,合理、合法的收集、使用用户个人信息。这就要求利用大数据进行用户画像活动时,要征得用户同意,并且保障用户隐私不泄露,做到安全、合法。

总结:用户画像是精准营销的一个具体的呈现形式,用户画像本身并不神秘,而且随着时间和信息积累也在不断的更新拓展,我们相信随着互联网、O2O等交互应用信息越来越多,客户画像能够为企业甚至行业、政府了解客户、认知客户、营销客户起到更加重要的积极的作用。

【用户画像找发源地—众多DSP,数据公司的供应商。优势:数据量巨大,覆盖范围广,用户画像可帮助企业进行新老用户行为分析,监测查询,数据用户拓展。】

一、目标用户画像(适用于产品各生命周期)

市场调研:了解目标用户、熟悉用户需求、抓住产品痛点、满足用户需求

产品阶段:确定产品目标用户(产品需求、视觉设计、交互设计等参考)

产品内测:邀请目标用户、内测渠道选择、目标用户维护

产品上线:应用市场(首发/推荐位)、广告投放、地推、渠道选择

运营初期:水军软文、种子用户邀请、用户反馈解决、产品功能需求优化

成长/成熟期:目标用户留存促活、商业价值转化

二、用户画像分析方法

用户问卷调研:通过问卷形式,了解用户的产品使用场景

用户场景研究(用户访谈):观察记录用户使用同类产品时的场景及人机交互细节和原因,了解用户真实需求和伪需求,评估需求优先级

数据定量统计:根据产品目标确定统计分析维度指标,定量分析用户特征,建立要素权重(学习与调整)

用户数据提取:用户初步属性——建立常用标签——应用产品、运营需求

三、用户画像分析指标(简化为一个名字、一张照片、关键描述语、一个场景)

基本属性:地域、年龄、性别、文化、职业、收入、生活习惯、消费习惯、婚姻状况等(可通过社交属性导入)

产品属性:产品类别、活跃频率、产品喜好、产品驱动、使用习惯、产品消费等

用户行为三要素:Time、Place、Thing

Time(使用时间):时间点、时间跨度

Place(数据埋点):产品各级页面URL链接、活动H5页面、下载渠道、页面内容信息、内容类别/属性等

Thing(用户操作):用户浏览、搜索、阅读、点赞、评论、收藏等

四、用户画像的检验(Persona:利用海量数据,具象化得到一个虚拟用户,把握用户画像颗粒度)

P 代表基本性(Primary research)指该用户角色是否基于对真实用户的情景访谈

E 代表移情性(Empathy)指用户角色中包含姓名、照片和产品相关的描述,该用户角色是否引起同理心。

R 代表真实性(Realistic)指对那些每天与顾客打交道的人来说,用户角色是否看起来像真实人物。

S 代表独特性(Singular)每个用户是否是独特的,彼此很少有相似性。

O 代表目标性(Objectives)该用户角色是否包含与产品相关的高层次目标,是否包含关键词来阐述该目标。

N 代表数量(Number)用户角色的数量是否足够少,以便设计团队能记住每个用户角色的姓名,以及其中的一个主要用户角色。一个产品,一般最多满足3个角色需求。

A 代表应用性(Applicable)设计团队是否能使用用户角色作为一种实用工具进行设计决策。

(注:Persona来源于Alan Cooper的《赢在用户》一书)

五、用户画像价值与意义

价值:投用户所好,产品商业价值最大化

意义:产品团队:提高团队决策效率,数据挖掘完善算法,建立精确用户模型

产品应用:搜索引擎、推荐、广告投放、内容Push等

目标用户:提高信息获取效率,准确满足自身需求

备注:以上内容,纯属作者闲扯,不作为娱乐饭后谈资,有不服者欢迎来战!

说的极好听,能落地的几乎为零,能与想象中可以结合的领域,真正结合使用起来的,那铁定是零。但融资的时候,投资人都爱你这故事,在大公司,你老板也爱这故事。

认不清客户的脸,往往会被结果打脸。在营销的诉求上,最关键的客群不是占大多数的,因为这不是民主选举,而是产生最大影响的那群人。 因大公司运用之故,客户地图或客户画像概念在策划人和广告人变得神圣起来,成为看上去既高大上又接地气的理论。 努力完善…

显示全部

认不清客户的脸,往往会被结果打脸。在营销的诉求上,最关键的客群不是占大多数的,因为这不是民主选举,而是产生最大影响的那群人。 因大公司运用之故,客户地图或客户画像概念在策划人和广告人变得神圣起来,成为看上去既高大上又接地气的理论。 努力完善…

显示全部

认不清客户的脸,往往会被结果打脸。在营销的诉求上,最关键的客群不是占大多数的,因为这不是民主选举,而是产生最大影响的那群人。

因大公司运用之故,客户地图或客户画像概念在策划人和广告人变得神圣起来,成为看上去既高大上又接地气的理论。

努力完善有关客户的理论至关重要,毕竟所有营销的起点和终点都是客户,缺少对客户的深度考量,往往要接受市场的严峻考验。客户是上帝,生杀予夺,半点马虎不得。

认不清客户的脸,往往会被结果打脸。问题是,怎么看清客户的脸?

每个经典理论既有一定的普适性,又有一定的时效性。因为时代始终在变,需求随之而变。

即使如马斯洛需求理论,一个被用到烂大街的理论,被很多菜鸟放到方案里装门面,其权威性似乎毋庸置疑。(现在如果谁的方案里还有马斯洛需求理论,那架势有点像八十年代暴发户西装上刻意保留的标签。)

但从人类学、艺术学等很多角度去看,这个理论都是站不住脚的,因为自我实现往往比蔽体果腹更重要也更迫切。

本文意不在一一批判各理论的价值或局限性,而是试图探讨一个问题:怎样为客户画像。

为客户画像,首先要找到客户。借助于很多市场数据尤其是大数据,我们往往可以圈定哪些是我们的目标客户,并从无数个指标分析客户的特征。这些数据的分析,有助于营销行为的目的性和有效性。

问题是这些数据能否包打天下无往不胜?再漂亮的数据拼凑不出一个“巧笑倩兮美目盼兮”的美女,再精确的数据也拼不出一个活生生的人。

怎样抓住客户的心,而不是记下客户的脸,是营销中更为关键的一环。

犹如绘画,“论画以形似,见与儿童邻。”画得像,未必动人。真正动人的是“魂”,是“气韵”,这就要在社会性指标、生理性指标之外,寻找真正打动客户的东西。所以为客户画像,“写真”只是基础,“画魂”才是关键。

关键问题来了,怎么画出客户的魂,并在市场上产生足够的吸引力和说服力?

非常有必要审视一下,总结、提炼和包装客户等营销行为的本质是什么。

很多人误认为营销推广就是找到最有价值的客户,进行包装,从渠道到终端,从广告到活动“pull”或“push”住这些客户。但问题是什么是最有价值的客户?是数量最多的吗?如果从数量计,一个品牌最先动心思的地方应该是中国或印度,而不是欧美。

在坐公交车时我们随便看一眼乘客手中的手机,会误以为该公交车是苹果公司的班车,——用iPhone的人实在太多,是以有了“街机”之称。这和乔帮主非常傲娇地说的“think different”的那群人很不一样。

所以在营销的诉求上,最关键的客群不是占大多数的,因为这不是民主选举,而是产生最大影响的那群人。因为营销搭建的不是一个冷冰冰的兵营,而是一群活生生的粉丝。是为粉丝时代的最大特征。

不错,广告,起初被定义为“纸上推销术”,但随着时间的推演,广告不再只是诉求产品和价格,开始从产品力开始转向形象力。

广告不是产品性能的说明书,而是一个具有相似品味、相似身份、相似气质的群体的宣言书。

我们看到苹果有一群“果粉”,魅族有一群“魅友”,选择力士香皂就有了国际明星的气质,抽万宝路就有了西部牛仔的风度。

你使用什么样的商品,你选择什么样的品牌,你就成了什么样的人。马尔库塞等西马大腕对此早有论及。

“因此,从某种意义上说,广告不是在说服人,而是在塑造人。这个塑造的核心就是广告所框定的典型群体,这些群体具有更强的文化影响力和传播可能性。一个真正有影响力的品牌,都在无形中建构出一个“共同体”(community),一个价值观、气质相类的群体,以获得在消费社会(鲍德里亚)里自我身份的认同和确认。

易中天说:“科学的目的是认识世界,艺术的目的是传达情感。”(易中天主编《艺术的特征》)

在营销的闭环里,市场数据类似科学,而建构共同体则是艺术,在于传达情感,在于培养真正的粉丝与客户。

借助于典型群体,能够对更多人形成感召作用。常言道“法乎上得其中”,用在典型客群和主力客群的辩证关系上同样生动。

明确为客户画像的核心是寻找典型客群,那我们就要讨论第二个问题:怎样寻找典型客群?

说得玄乎一点,这个是见功底的事情。尤其是在文化味越来越有抬头之势的时候,为产品或品牌要建构的典型群体塑造文化语境,不能凭空捏造。

在笔者看来,文化研究往往能够给我们足够多的启发。笔者曾不惮琐碎,总结盘点近400组新新族群,发现几乎每个信心族群都能找到文化潮流的背景依据。

寻找典型群体要注意以下几点:

客户需要有典型性,具有较强的感召作用;

客户需要符合潮流,方能引领市场(本质而言,反潮流本身也是一种潮流);

客户能够成为公众或媒体的话题,具有较强的传播价值。

譬如,瑜伽选择的不是更需要锻炼的“人到四十百病生”的中年人,而是时尚阳光的年轻群体,因为年轻人更符合大众审美,更有利于传播。这正好也是中国传统文化里的儒释道等文化产业需要借鉴的。

一个进一步的问题:如果瑜伽以中年人为目标,那应该塑造中年人中的哪个群体呢?是老成稳重的,还是童心未泯的?这就是功夫了。

举个不甚成功但我认为定位本身没毛病的例子:锤子。锤子手机选择的是文青和情怀。

你可以说锤子并不成功,或者是失败的,但在我看来网络上铺天盖地的谩骂差评很大程度上归于水军的强大。万宝路、百事可乐、利郎等经典案例更无须赘言。

或有读者继续问:这个典型客群的“典型性”体现在哪里?

笔者的体会是:这个典型可以是已经成气候的,比如素食者、穷游族等我认为都可以大做文章。

也可以是潜在的或者说是还没有成为媒体热点议题的,这恰恰可以通过营销的振臂一呼成为文化典型。当年的“朋克”即是如此。

举例来说:我如果打算做一款手工皂,我可能从极简主义和环保主义入手塑造一群“简爱”人。

如果是一个道教培训班,我可能会在已实现经济自由的“逍遥游”群体入手,因为他们事务缠身本质是“不自由”的,但更有这种渴望和需求。

末了,一首打油诗做总结:

营销之道重在典型世上营销无易事,功夫深处独心知。雕琢客户制画像,

文化典型助风靡。

建立用户画像,就是收集和整理有效信息的过程。

以上一句话告诉你们什么是用户画像,一大堆人都罗哩罗嗦的,故作高深,越扯越高深,越说越玄乎。平常实际应用到用户画像,就是收集用户信息把对你有用的信息归纳整理成方便你自己使用的一个表格/数据库/数据模型or。。。。。

对典型用户进行画像分析,能发现用户的需求,同时映射出产品的需求

brown charlie

关注:广告策划 媒介 新媒体 网络营销 互…

brown charlie

关注:广告策划 媒介 新媒体 网络营销 互…

以上高票答主的答案都很赞。也说明了,各个领域对于画像的理解和操作方法都有些差别。 那么,我想把问题简化一些。作为营销人来说,很多时候我是不需要特别复杂的画像的。就比如,只想做一个PPT,只想得到一些画像结论验证你的策略,让PPT更有逻辑性。那么…

显示全部

以上高票答主的答案都很赞。也说明了,各个领域对于画像的理解和操作方法都有些差别。 那么,我想把问题简化一些。作为营销人来说,很多时候我是不需要特别复杂的画像的。就比如,只想做一个PPT,只想得到一些画像结论验证你的策略,让PPT更有逻辑性。那么…

显示全部

那么,我想把问题简化一些。作为营销人来说,很多时候我是不需要特别复杂的画像的。就比如,只想做一个PPT,只想得到一些画像结论验证你的策略,让PPT更有逻辑性。那么,除了请专业的数据团队画像,用简单的工具可以完成就再好不过了。

以我自己为例,因为经常要对微博上的用户进行分析,所以会经常用到一个画像工具BlueView。

BlueView智能营销系统

过程非常简单:

首先要登陆到BlueView大数据平台上,找到“社群画像”。

然后创建任务,设定一下数据周期。然后坐等结果就行了。

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号