服务注册与发现详解

介绍

服务注册,就是将提供某个服务的模块信息(通常是这个服务的ip和端口)注册到1个公共的组件上去(比如: zookeeper\consul)。

服务发现,就是新注册的这个服务模块能够及时的被其他调用者发现。不管是服务新增和服务删减都能实现自动发现。

为啥要这样弄呢?在回答这个问题前,我们先来看下数据请求模型的进化史。

进化史

web1.0数据请求模型架构

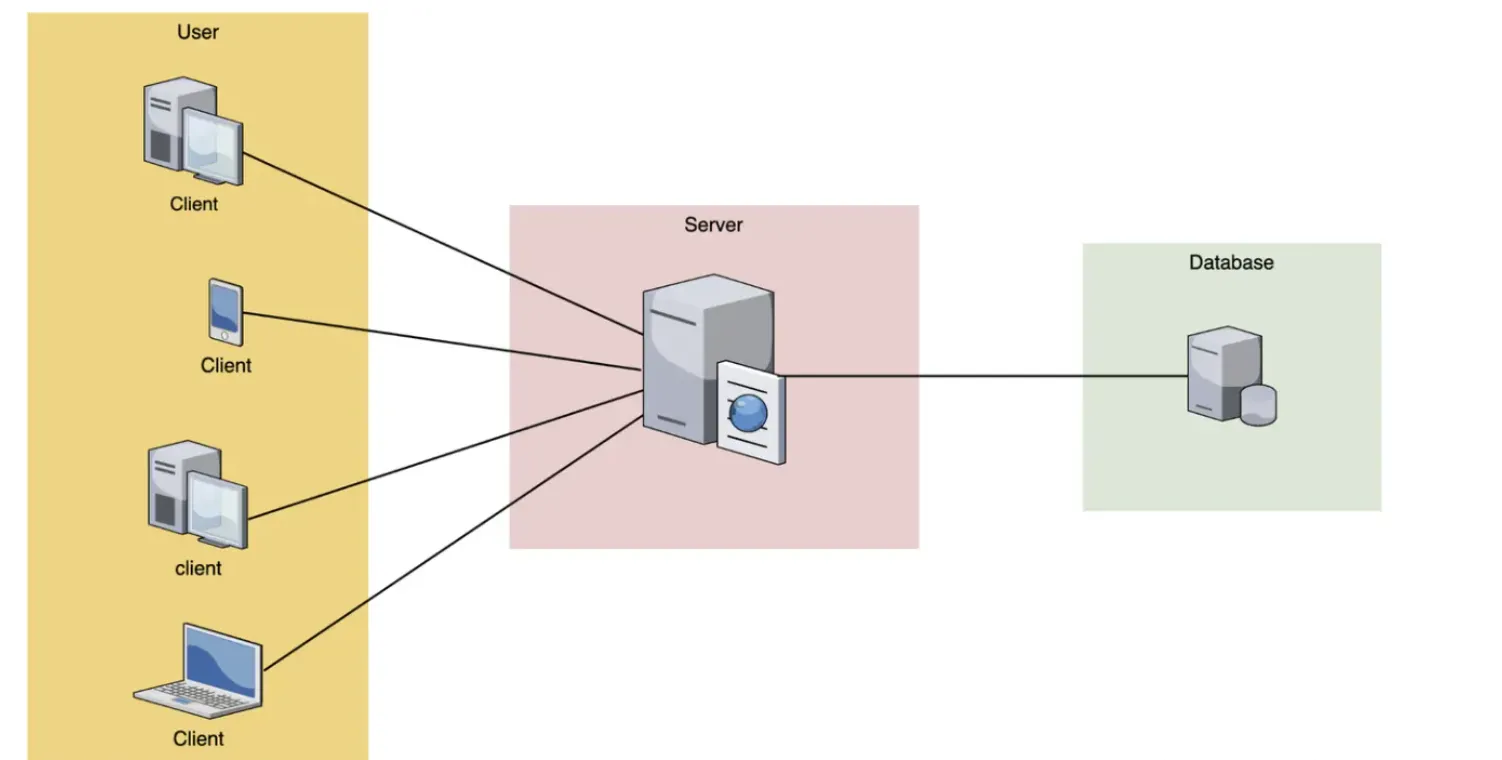

在传统的数据请求架构中,其实是没有什么服务注册和发现之说的。因为请求模型足够的简单。下图是传统的服务请求模型图:

各个客户端请求server服务器,所有的业务逻辑都是在这个server端内完成,这是常见的网络请求模型架构,对于小型的服务而已,这个架构是最合适的,因为它稳定且简单。server服务器的更新和维护也很简单。

web2.0数据请求模型架构

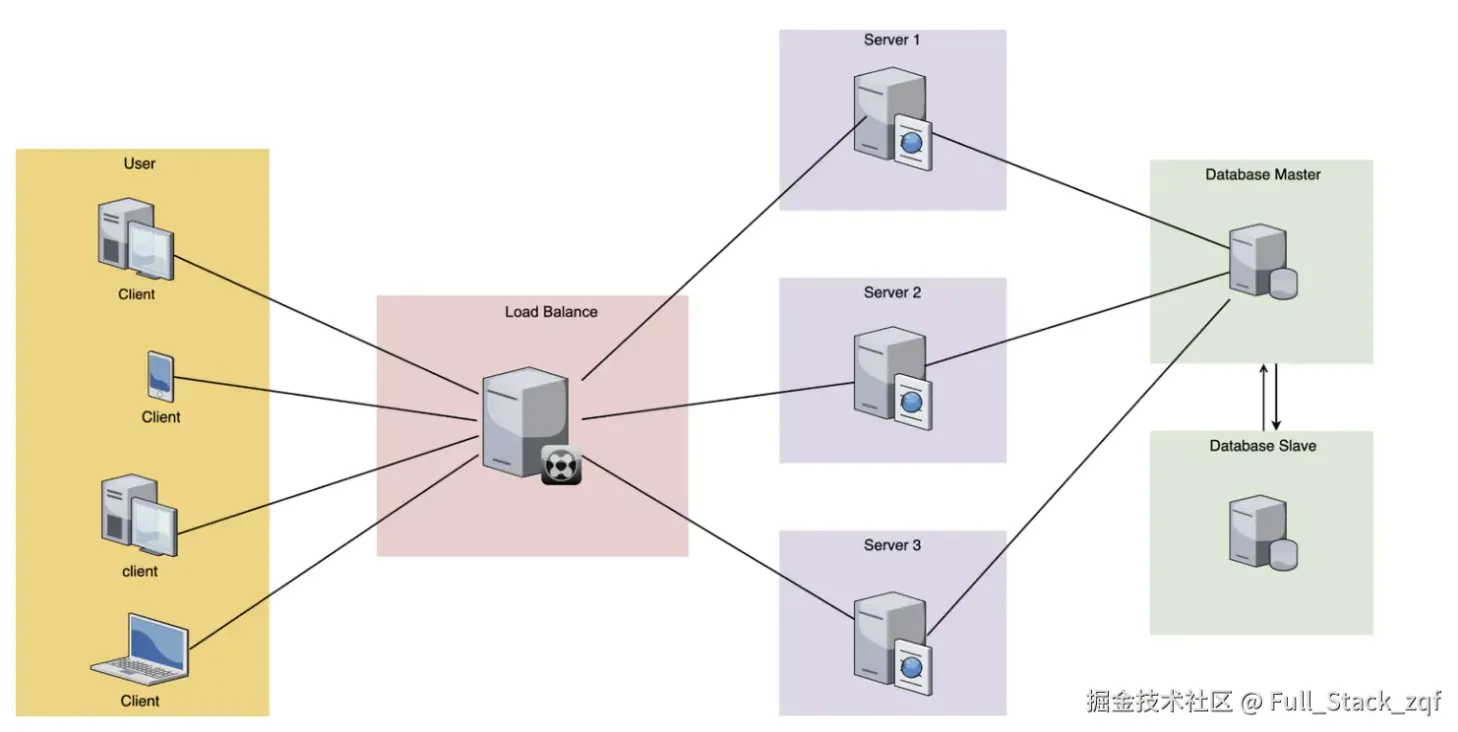

后期,随着我们的用户数渐渐变多,单台服务器的压力扛不住的时候,我们就要用到负载均衡技术,增加多台服务器来抗压,后端的数据库也可以用主从的方式来增加并发量,模型如下图所示

然而这个时候,依然没有服务发现和注册的影子,因为这个架构依然足够的简单和清晰。只要不断的增加后端的server服务器的数量,那么我们的整体稳定性就会得到保证。各个server服务器的更新和维护也依旧很简单。

那么啥时候才需要用到服务注册和发现呢?答案是分布式微服务时代

微服务时代的服务管理

在微服务时代,我们所有的服务都被尽量拆分成最小的粒度,原先所有的服务都在混在1个server里,现在就被按照功能或者对象拆分成N个服务模块,这样做的好处是深度解耦,1个模块只负责自己的事情就好,能够实现快速的迭代更新。坏处就是服务的管理和控制变得异常的复杂和繁琐,人工维护难度变大。还有排查问题和性能变差(服务调用时的网络开销)

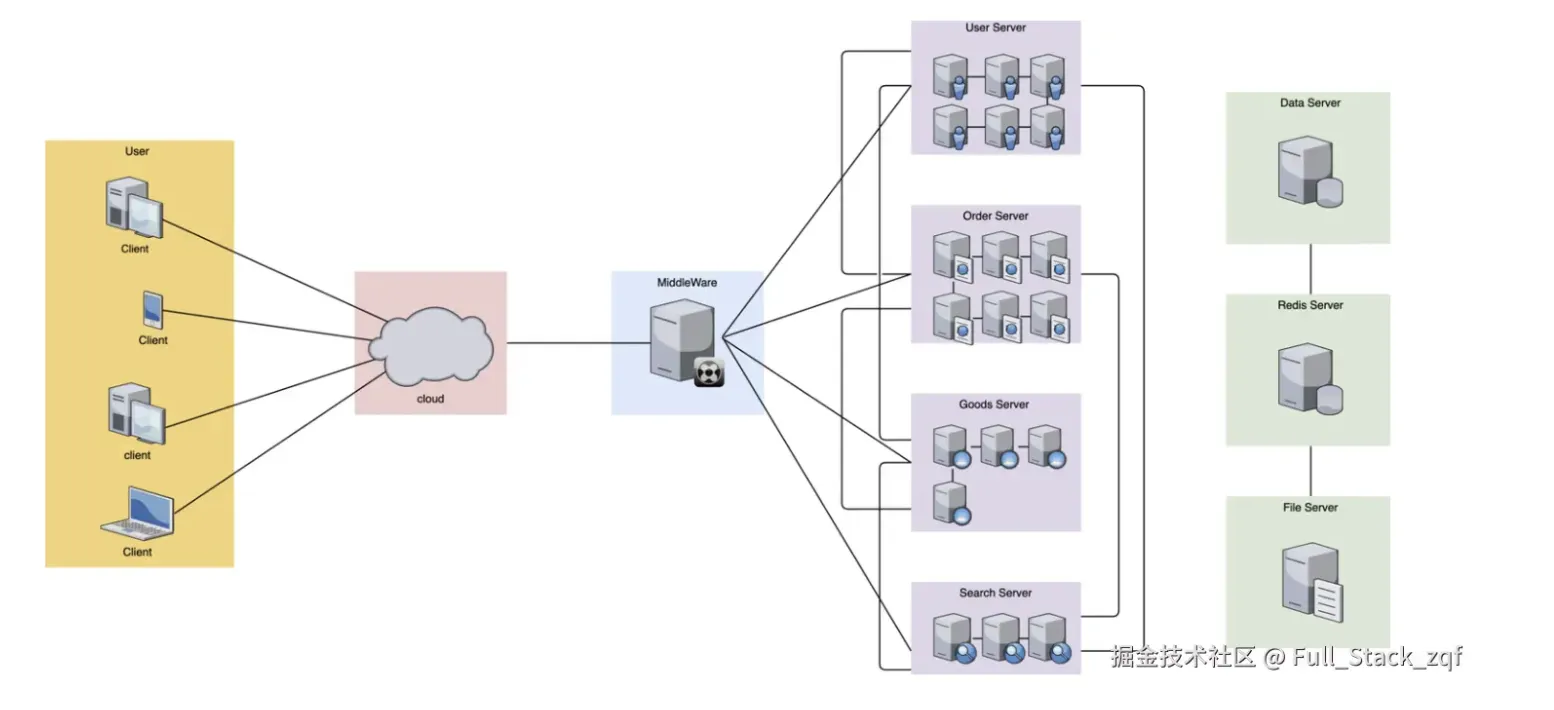

比如还是上面的模型架构,在微服务时代就会变成这样子:

各个微服务相互独立,每个微服务,由多台机器或者单机器不同的实例组成,各个微服务之间错综复杂的相互关联调用。

比如上面的图中,我们将原先1个server的服务进行了拆分,拆出了User服务,Order服务,Goods服务,Search服务等等。每个服务里有N台机器或者实例。每个服务还相互关联和调动。这种错综复杂的网络架构,使得这种服务的维护成本变得比之前困难了很多。

在不用服务注册之前,我们可以想象一下,怎么去维护这种复制的[关系网络]呢?答案就是:写死! 。将其他模块的ip和端口写死在自己的配置文件里,甚至写死在代码里,每次要去新增或者移除1个服务的实例的时候,就得去通知其他所有相关联的服务去修改。随之而来的就是各个项目的配置文件的反复更新、每隔一段时间大规模的ip修改和机器裁撤,非常的痛苦。

在微服务时代,会有docker,这样一个服务从创建到上线会变得异常的频繁,每一个接口依赖的服务,可能会随时的动态改变,靠人手的去写配置和变更配置,对于运维和开发同学来说简直就是灾难。

那么如何去解决这种问题呢?于是发明了服务注册和服务发现这种聪明的东西,来解放双手,提高效率。

服务注册

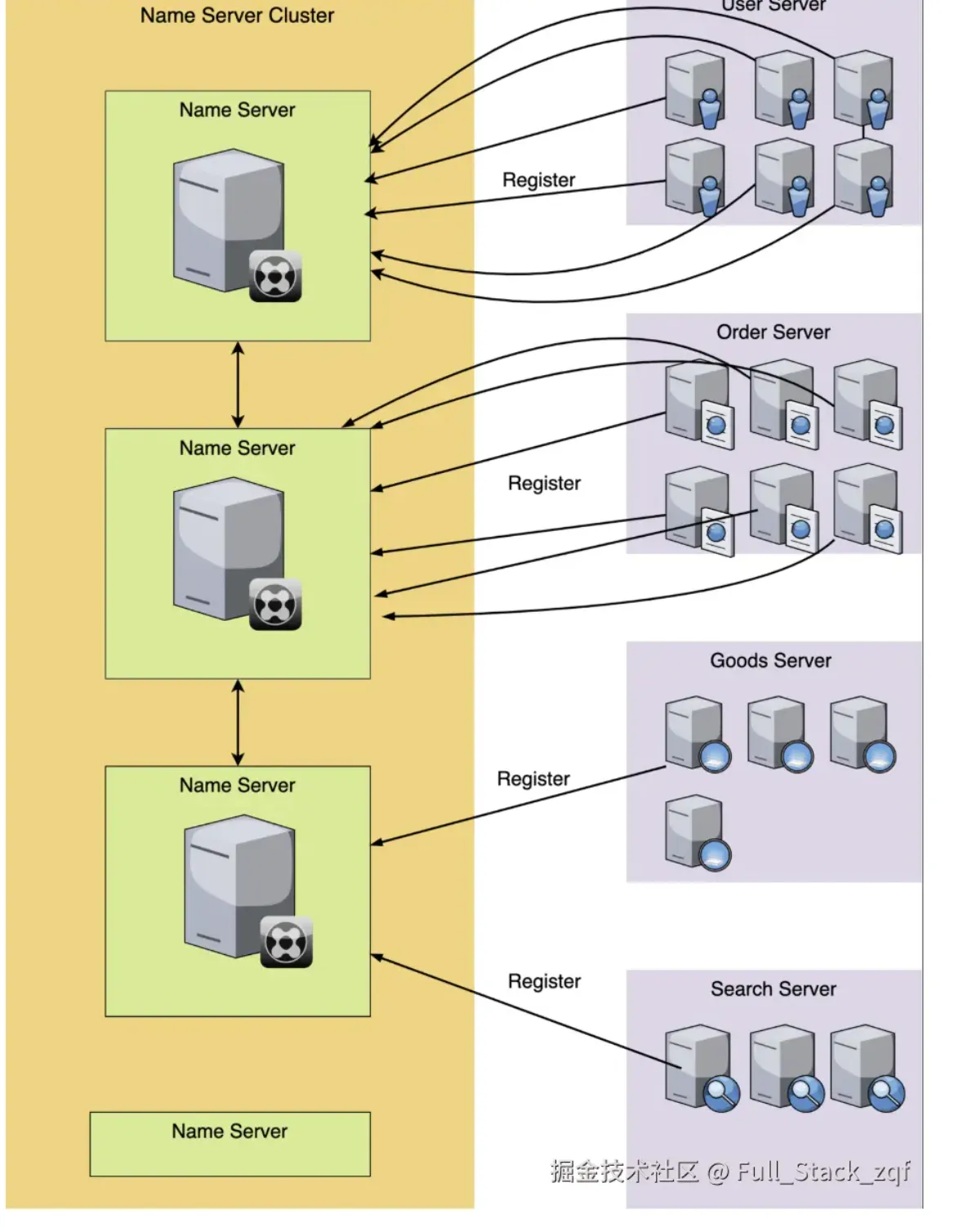

还是上面服务模块的例子,我们看下用了服务注册和服务发现之后,我们的网络请求模块,发生了怎么的变化呢?先来看下,服务注册是怎么操作的。看下面的图

每一个服务对应的机器或者实例在启动运行的时候,都去向名字服务集群注册自己,比如图中,User服务有6个docker实例,那么每个docker实例,启动后,都去把自己的信息注册到名字服务模块上去,同理Order服务也是一样。

这样,每个服务的机器实例在启动后,就完成了注册的操作。注册的方式有很多的形式,不同的名字服务软件方式不一样,有HTTP接口形式,有RPC的方式,也有使用JSON格式的配置表的形式的。方式虽然不同,但是结果都是一样。

实例注册到名字服务上之后,接下来就是服务发现了。

服务发现

我们把每个服务的机器实例注册到了名字服务器上之后,接下来,我们如何去发现我们需要调用的服务的信息呢?这就是服务发现了。

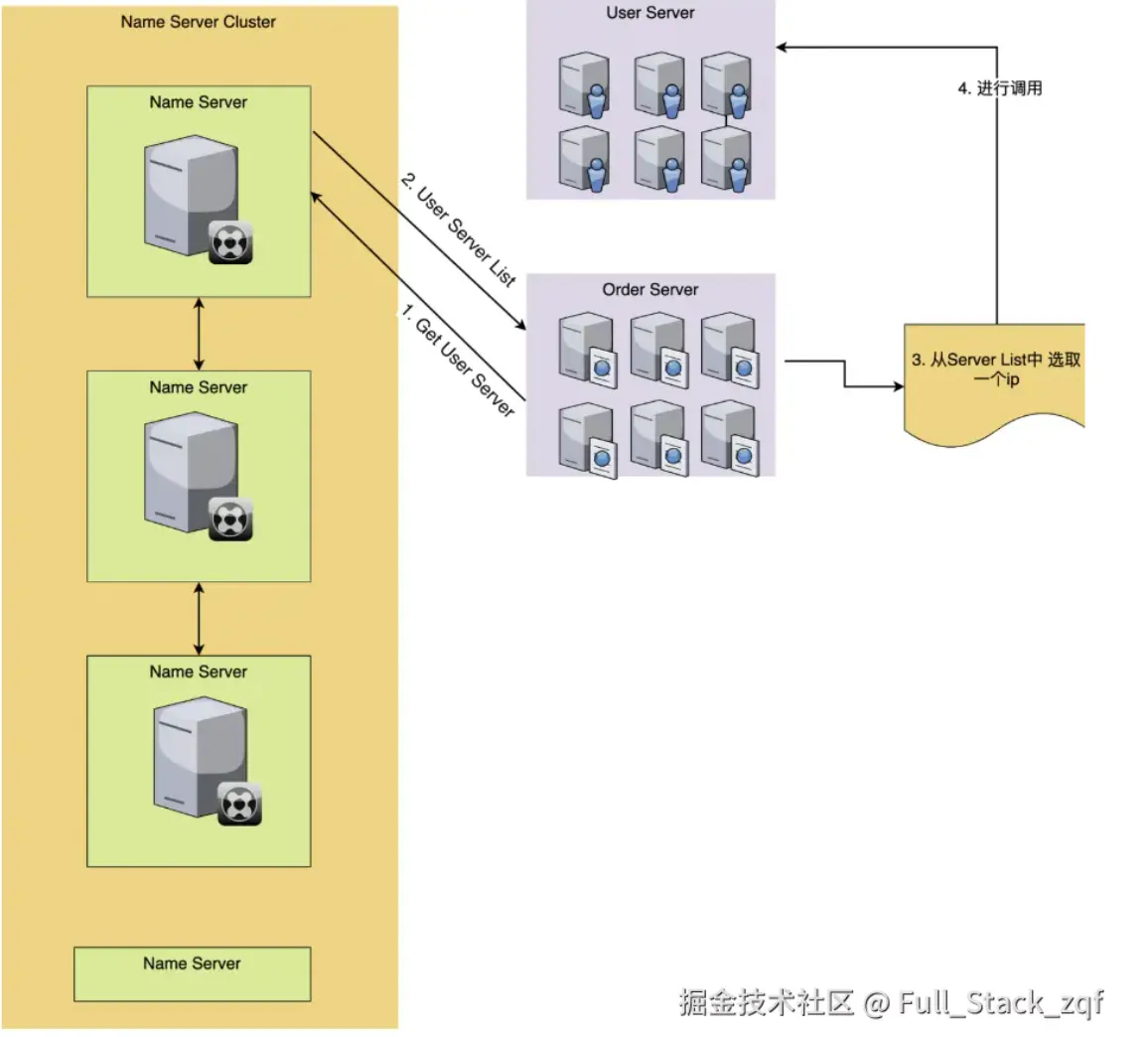

我们看下,服务发现是怎么做的:

在上图中,Order服务想要获取User服务相关的信息,首先向注册集群中心发送请求获取,然后就能收到User服务相关的信息。

我们通过服务发现,就获得了User模块的所有的ip列表,然后,我们再用一定的负载均衡算法,或者干脆随机取1个ip,进行调用。

当然,也有些注册服务软件也提供了DNS解析功能或者负载均衡功能,它会直接返回给你一个可用的ip,你直接调用就可以了,不用自己去做选择。

这样,我们获取了服务的IP信息后,就可以进行调用了,如图所示:

和服务注册的方式一样,服务发现的方式,不同的名字服务软件的方式也会不一样,有的是得自己发送HTTP接口去轮训调用,如果发现有更新,就更新自己本地的配置文件。有的是可以通过实时的sub/pub的方式实现的自动发现服务,当我订阅的这个服务内容发生了更新,就实时更新自己的配置文件。也有的是通过RPC的方式。方式虽然不同,但是结果都是一样。

这样一来,我们就可以通过服务注册和发现的方式,维护各个服务IP列表的更新,各个模块只需要向名字服务中心去获取某个服务的IP就可以了,不用再写死IP。整个服务的维护也变得轻松了很多。彻底解放了双手!

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号