Packet Tracer思科模拟器入门教程

复现了以下三个入门教程的实验

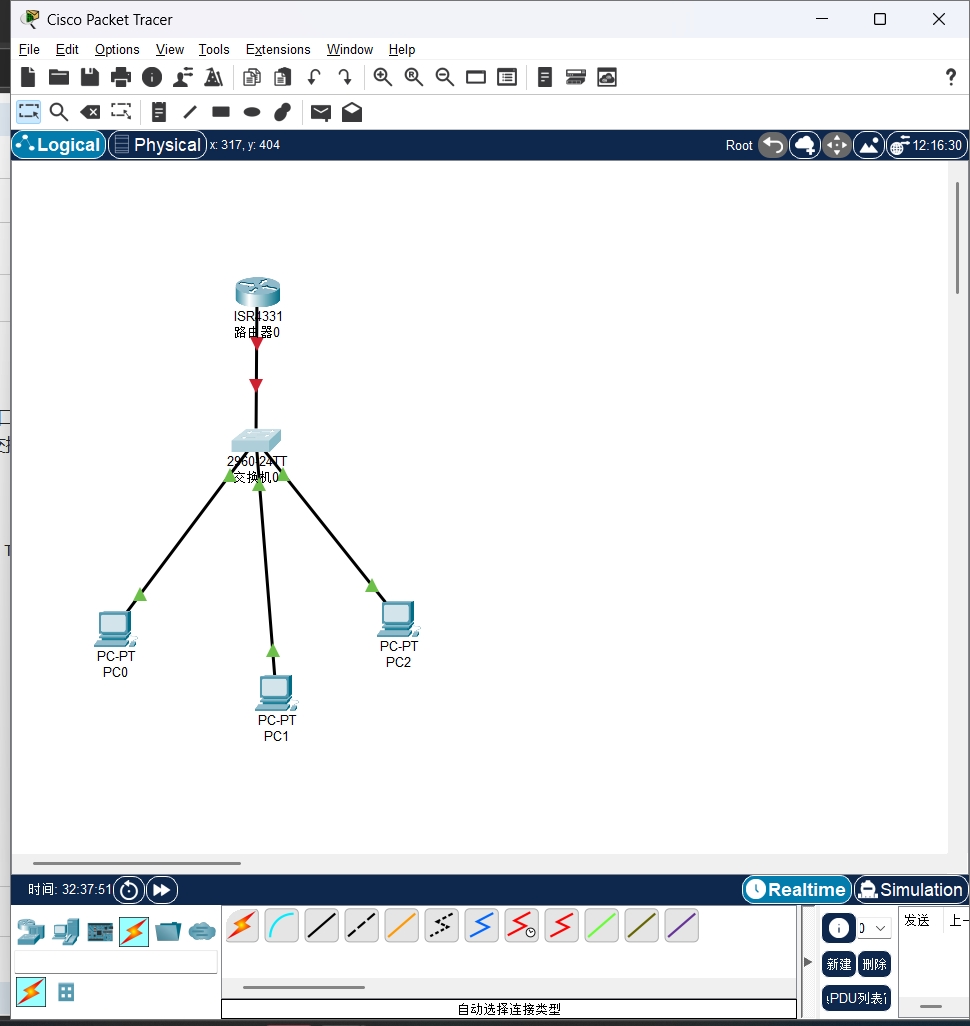

实验一 引例:

1、安装Packer Tracer;

2、利用一台型号为2960的交换机将2个PC机互连组建一个小型局域网;

3、分别设置PC机的IP地址;

4、验证PC机间可以互通。

实验二:交换机(路由器)基本配置:

1、修改交换机名、端口

2、查看交换机各项配置参数

3、修改交换机特权模式密码

4、修改交换机连接和telnet登录密码

实验三:静态路由器配置:(注意,每个路由器都要添加模块NM-4A/S模块)

1.设置个PC的IP地址

2.配置路由器端口

3.静态路由设置:

4.检验连通性:

实验一 MAC +ARP

1.输入ipconfig查看IP地址

2.查看PC0和PC1的ARP表项

3.查看交换机的MAC地址表

ARP表项是什么?

1. 首先,ARP是地址解析协议,用来将IP地址转换为MAC地址。那ARP表项就是这个过程中缓存的结果。

2. 首先,ARP的基本作用,因为网络通信中,数据链路层需要MAC地址,而上层通常用IP地址,所以需要ARP来转换。然后,ARP表项就是设备(比如电脑、路由器)在本地维护的一个缓存表,记录IP和MAC的对应关系,这样下次通信时就不用每次都发ARP请求了,提高效率。

3. 接下来要讲ARP表项的组成,通常包括IP地址、MAC地址、接口(比如哪个网卡)、生存时间(TTL),可能还有类型(动态或静态)。动态的是自动学习的,有超时会被删除;静态的是手动配置的,不会过期,除非手动改。

4. 然后需要说明ARP表项的作用,主要是减少网络中的ARP广播,提升通信效率。因为如果每次都要发广播询问,会增加网络负载,尤其是局域网内。缓存起来后,直接查表,节省时间和带宽。

5. 还要提到ARP表项的更新机制,比如动态表项的超时时间,不同系统可能不同,Windows默认几分钟,Linux可能更短。当超过TTL(生存时间)后,表项会被标记为无效,下次使用时重新查询。另外,如果有ARP响应到来,可能会更新或添加表项,但要注意ARP欺骗的情况,恶意设备可能发送虚假响应,导致表项被篡改,这也是安全问题。

6. 需要注意区分动态和静态表项的区别,静态表项通常用于固定设备,比如网关,避免因为动态表项过期导致通信问题。但静态表项需要手动维护,如果设备MAC地址变化,需要更新,否则会通信失败。

7. 另外,ARP表项是二层的缓存,属于数据链路层的ARP协议的一部分,和IP层的关系密切。每个网络接口(比如不同的网卡,或者同一网卡的不同VLAN)会有独立的ARP表,因为不同接口连接的网络不同,IP和MAC的对应关系也不同。

如何查看ARP表项? 在Windows用arp -a命令,Linux用arp -n,这样可以显示当前的ARP缓存。

实验二 VLAN

1、配置主机

2、配置交换机

3、验证配置

VLAN 不是交换机的物理插口(端口),而是逻辑分组!

- 交换机的物理插口(端口):如 Fa0/1(FastEthernet 0/1)、G0/2(GigabitEthernet 0/2)等,是交换机背面的硬件接口,用于连接电脑、路由器等设备(物理连接)。

- VLAN(虚拟局域网):是交换机通过软件配置的逻辑分组,用于将多个物理端口(或其他 VLAN)划分为一个独立的广播域(逻辑网络)。

举个通俗的例子

假设你有一台交换机,背面有 8 个物理端口(Fa0/1 到 Fa0/8)。如果你想把前 4 个端口(Fa0/1-4)划分为一个“财务部”的逻辑网络,后 4 个端口(Fa0/5-8)划分为“研发部”的逻辑网络——这就是 VLAN 的作用。

此时:

- Fa0/1-4 是物理端口,属于 VLAN10(假设给财务部分配 VLAN10)。

- Fa0/5-8 是物理端口,属于 VLAN20(假设给研发部分配 VLAN20)。

VLAN10 和 VLAN20 是逻辑上的分组,而不是交换机背面的“第5、6号插口”这样的物理存在。

VLAN 的本质:逻辑广播域

VLAN 的核心是隔离广播域,它通过交换机的软件配置,将原本属于同一物理网络的设备(连接在不同或相同物理端口上),按规则(如端口、MAC 地址等)划分到不同的逻辑子网中。每个 VLAN 独立拥有自己的广播域,广播帧仅在所属 VLAN 内传播,不会扩散到其他 VLAN。

物理端口与 VLAN 的关系

物理端口是交换机的硬件接口,而 VLAN 是对这些端口的逻辑划分。一个物理端口只能属于一个 VLAN(Access 模式),但一个 VLAN 可以包含多个物理端口(甚至跨多台交换机的端口)。

示例:

- 交换机 SW1 的 Fa0/1 和 SW2 的 Fa0/1 都可以配置为属于 VLAN10(通过 TRUNK 链路互联后,这两个端口逻辑上属于同一个 VLAN10)。

- VLAN10 的成员是这两个物理端口的集合,而非某一个具体的“插口”。

实验三

还未复现,不知问题出在哪

心得:把碰到的陌生的知识搞懂并记录下来,并把模拟器所有界面都探索一遍,后续做实验会越来越顺畅

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号