L8 集成设计和流程管理

L8 集成设计和流程管理

定义,案例研究和分析

集成设计流程

设计对象(如飞行器或航天器)的任务使命,是指该产品在设计、开发和部署过程中旨在完成的特定作业或操作成果(可能为多项)。它涵盖了该对象的预期用途、目标及操作要求,体现了利益相关方的期望。

任务使命是最高层次的需求。我们为什么要设计这个东西?它最终要达成什么?

例如,一架新型战斗机的“任务使命”可能是猎杀敌先进战斗机、预警机(预期用途),夺取和维持空中优势(目标),并且能在不同等级的机场和维护条件下运作(操作要求)。这背后是空军(利益相关方)的战略需求。

任务描述进一步界定了活动范围、操作环境以及期望成果,这些要素驱动着产品在整个生命周期中的设计、测试和使用过程。

例如,上述先进战斗机的活动范围是海岸线以外2000km作战半径,操作环境是高空、高速、敌强大制空压力,期望成果是干掉敌指挥枢纽和强力打手,为后续其他战机的近距空中支援和持续制空权维持创造条件。

集成化设计流程必须同步考量对象属性(设计自由度dDOFs)与任务相关情境,这种双重考量需贯穿对象全寿命周期与任务执行周期。

- 集成设计的核心原则:不能孤立地看待设计对象特性和设计自由度,而是把它们和任务相关的情境紧密结合,并且进行同步的、动态的考量。

- 设计自由度:dDoF在产品生命周期的不同阶段会发生变化;或者某些dDoF本身就是可调的,能够适应任务情境的变化。

- 早期选择的材料(dDOF)会影响制造性、维护性(生命周期考量)以及在极端任务环境下的性能表现(任务情境考量)。

随着对任务情境理解的深化、生命周期各阶段需求的明确,以及新技术(可能带来新的dDOFs)的出现,最优的权衡方案集合(帕累托前沿)也会随之演进。

• 最终,成功履行使命是产品开发、部署和持续运营的关键指导原则,确保与总体战略目标保持一致,并最大限度地发挥其在实现预期目的方面的效用和有效性。

无论技术多么先进,设计多么巧妙,如果最终不能有效、经济地完成预定使命,那么这个产品就是失败的。

生命周期

设计对象的生命周期,指的是产品从构思、开发、进入市场、成熟到最终衰退或停产(包括任何报废处理或回收)所经历的各个阶段。

集成设计的体现:集成设计要求在最早的“构思”阶段就要考虑到后续所有阶段的需求和影响。例如:

- 为制造而设计 (Design for Manufacturing) :在设计时就考虑如何方便、经济地制造。

- 为维护而设计 (Design for Maintainability) :考虑如何方便检修、更换部件,以降低运营阶段的成本和停机时间。

- 为回收而设计 (Design for Recycling/Disposal) :在航空航天领域,特别是对于有潜在环境影响的材料(如某些复合材料、放射性同位素电源),需要考虑其最终的安全处置和回收问题。

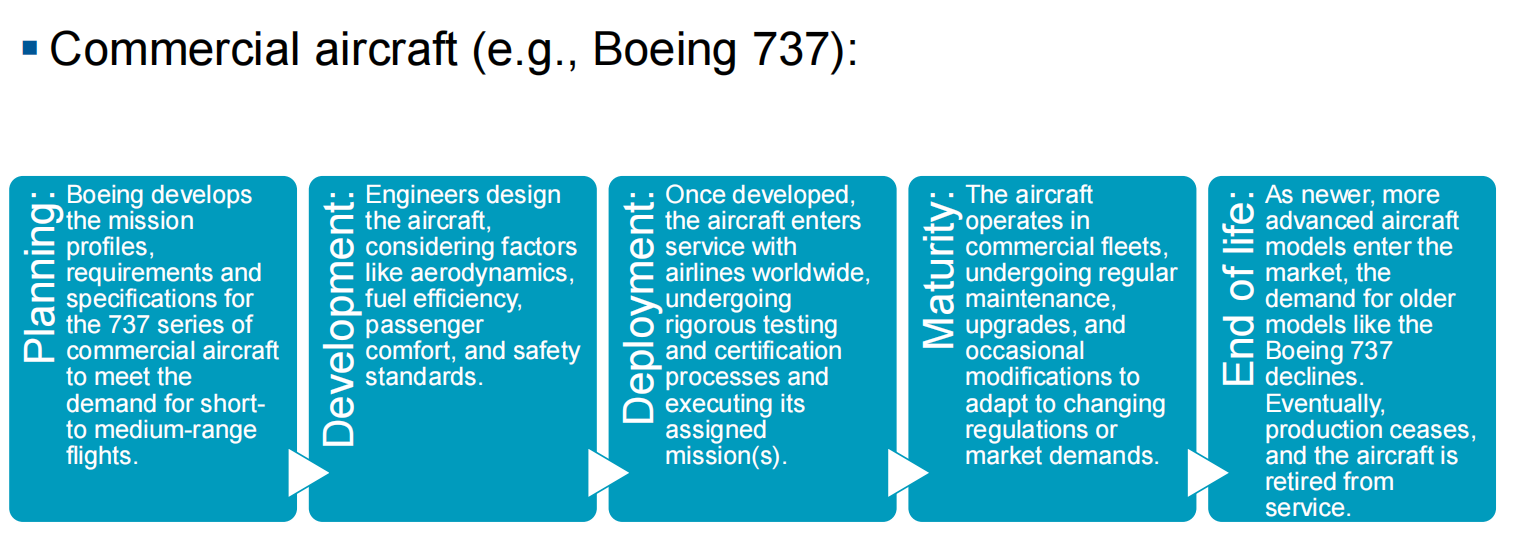

第一张图:商用飞机(例如波音737)

-

中文翻译:

- 规划 (Planning): 波音公司为满足中短途飞行的市场需求,制定737系列飞机的任务概况、需求和规格。

- 开发 (Development): 工程师设计飞机,考虑空气动力学、燃油效率、乘客舒适度和安全标准等因素。

- 部署 (Deployment): 开发完成后,飞机进入全球航空公司服役,执行其指定任务,并经过严格的测试和认证流程。

- 成熟期 (Maturity): 飞机在商业机队中运营,进行定期维护、升级以及为适应不断变化的法规或市场需求的偶尔修改。

- 寿命终结 (End of life): 随着更新、更先进的飞机型号进入市场,像波音737这样的老旧型号的需求下降。最终,生产停止,飞机退役。

-

精炼分析:

这张图展示了典型的商用飞机生命周期。- 市场驱动的规划: 商用飞机的初始阶段高度依赖市场需求和经济可行性。

- 注重运营效率和安全: 开发阶段强调燃油效率、乘客体验和严格的安全标准,这些都是商业航空的关键考量。

- 全球化部署和标准化: 飞机在全球范围内运营,需要遵守国际标准和认证。

- 持续的维护和适应性: 成熟期强调通过维护和升级来延长服役寿命并适应变化的环境。

- 技术迭代导致的产品淘汰: 新技术的出现和市场竞争最终导致旧型号的退役。

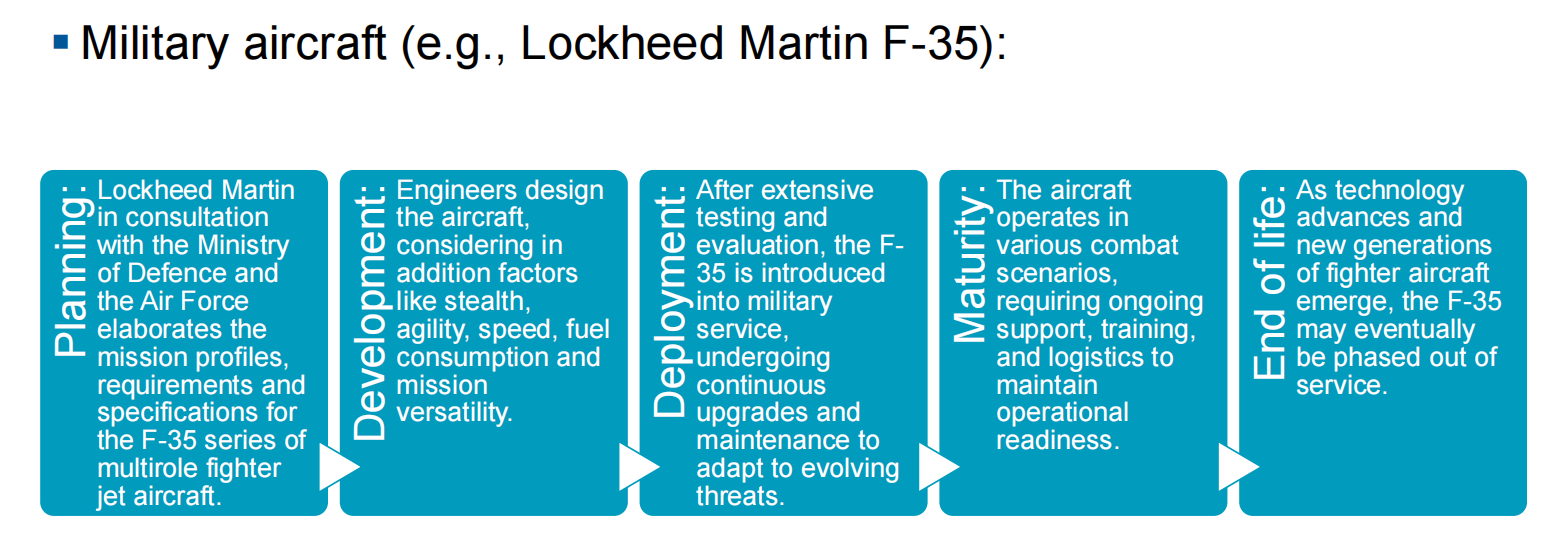

第二张图:军用飞机(例如洛克希德·马丁 F-35)

-

中文翻译:

- 规划 (Planning): 洛克希德·马丁公司与国防部和空军协商,详细制定F-35系列多用途战斗机的任务概况、需求和规格。

- 开发 (Development): 工程师设计飞机,除了考虑隐身性、敏捷性、速度、燃油消耗等因素外,还考虑任务的多功能性。

- 部署 (Deployment): 经过广泛的测试和评估后,F-35投入军事服役,并持续进行升级和维护以适应不断变化的威胁。

- 成熟期 (Maturity): 飞机在各种作战场景中运行,需要持续的支持、培训和后勤保障以维持作战准备状态。

- 寿命终结 (End of life): 随着技术的进步和新一代战斗机的出现,F-35最终可能会停止服役。

-

精炼分析:

这张图勾勒了军用飞机的生命周期,与商用飞机有所不同。- 国家战略驱动的规划: 军用飞机的规划由国家防御需求和战略目标主导,通常涉及政府和军方深度参与。

- 强调作战性能和适应性: 开发阶段的核心是作战能力,如隐身性、敏捷性、速度以及应对不同任务的能力。

- 应对威胁驱动的部署和升级: 部署后,军用飞机需要不断升级以应对新兴威胁和技术发展。

- 战备状态为核心的成熟期: 成熟期的重点是保持飞机的作战准备状态,包括持续的后勤支持和人员培训。

- 技术和威胁演变驱动的更新换代: 与商用飞机类似,技术的进步和威胁环境的变化最终会导致型号的淘汰。

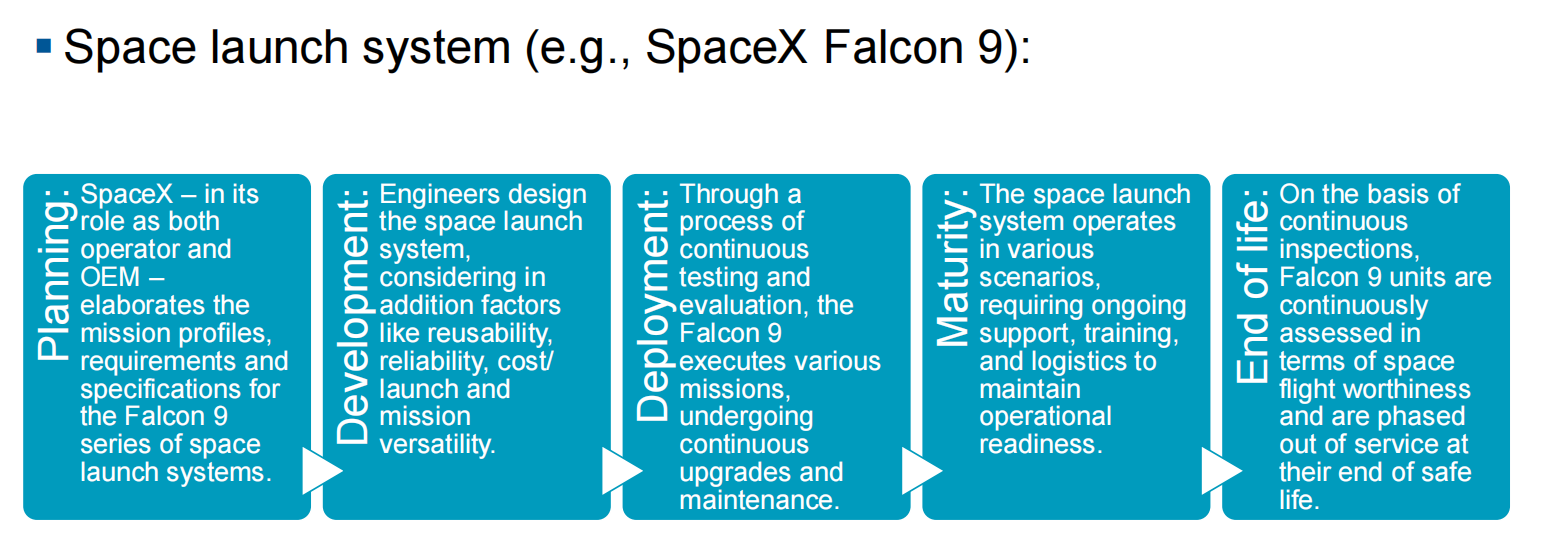

第三张图:航天发射系统(例如 SpaceX 猎鹰9号)

-

中文翻译:

- 规划 (Planning): SpaceX 作为运营商和原始设备制造商 (OEM),详细制定猎鹰9号系列航天发射系统的任务概况、需求和规格。

- 开发 (Development): 工程师设计航天发射系统,除了考虑可重复使用性、可靠性、成本/发射等因素外,还考虑任务的多功能性。

- 部署 (Deployment): 通过持续的测试和评估过程,猎鹰9号执行各种任务,并进行持续的升级和维护。

- 成熟期 (Maturity): 航天发射系统在各种场景下运行,需要持续的支持、培训和后勤保障以维持运营准备状态。

- 寿命终结 (End of life): 基于持续的检查,猎鹰9号单元根据其航天飞行价值进行持续评估,并在其安全寿命结束时停止使用。

-

精炼分析:

这张图展示了现代航天发射系统的生命周期,以SpaceX的猎鹰9号为例,具有其独特性。- 商业和探索双重驱动的规划: 航天发射系统的规划可能同时受到商业市场(如卫星发射)和探索目标(如载人航天)的驱动。SpaceX的案例中,其同时扮演运营商和制造商的角色,对规划有更直接的控制。

- 可重复使用性和成本效益是关键: 开发阶段高度关注可重复使用性、可靠性和成本效益,这是商业航天取得突破的关键因素。

- 持续迭代和快速响应的部署: 部署阶段强调通过不断的测试、评估和升级来优化性能和适应不同的发射任务。

- 运营准备和持续改进的成熟期: 成熟期不仅要保持运营准备状态,也可能包含对现有系统的持续改进和优化。

- 基于安全和性能评估的寿命终结: 与传统飞机不同,航天发射系统的单个单元(如火箭助推器)的寿命终结更多地基于持续的性能和安全评估,尤其是对于可重复使用的系统。

三张图的共性和差异性总结:

-

共性:

- 都遵循典型的项目生命周期阶段:规划、开发、部署、成熟期和寿命终结。

- 技术发展和市场/任务需求的变化是驱动产品更新换代的主要因素。

- 成熟期都需要持续的维护、支持和升级。

-

差异性:

- 驱动因素: 商用飞机主要由市场和经济效益驱动;军用飞机由国家战略和安全威胁驱动;航天发射系统则可能由商业、科学探索等多重因素驱动。

- 核心关注点: 商用飞机关注运营效率、乘客体验和安全;军用飞机关注作战性能、隐身性和任务适应性;航天发射系统(特别是可重复使用的)关注可重复使用性、成本效益和可靠性。

- 部署和升级策略: 商用飞机的升级相对标准化;军用飞机的升级更侧重于应对不断变化的威胁;航天发射系统的升级迭代速度可能更快,尤其是在新兴商业航天领域。

- 寿命终结的判定: 商用和军用飞机更多基于整体机队的更新换代;而可重复使用的航天发射系统,其单个单元的寿命终结更依赖于持续的安全和性能评估。

集成设计的原则与方法论

任务设计、背景环境与需求识别

• 聚焦于上下文语境,而非具体对象

我们只有先清晰地定义飞行器将在什么环境下(飞行包线?气象条件?作战战区环境,比如制空压力大不大、电磁干扰强不强?维护体系,是在恒温恒湿的机库里边呢?还是要考虑野战简易机场中执行任务呢?),执行什么任务(制空?近距空中支援?侦察?等等),才能引出真正有价值的需求,进而指导对象设计。

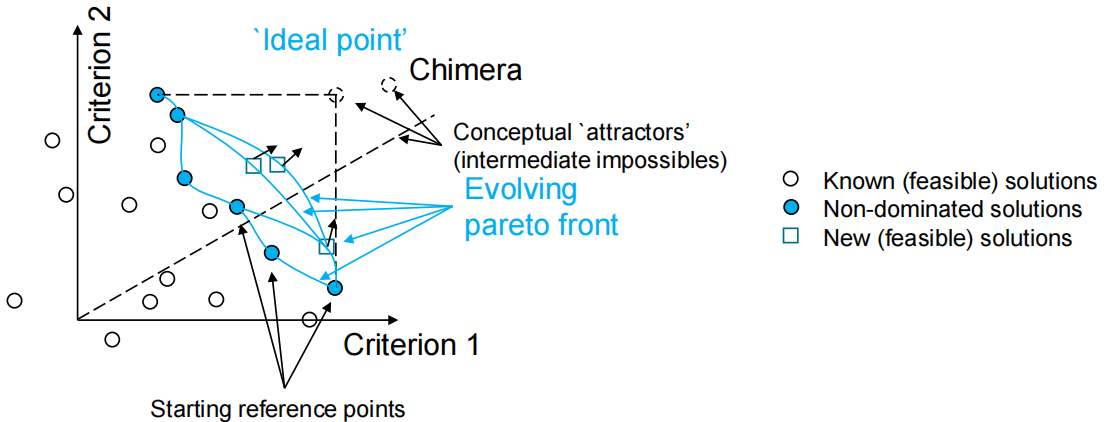

• 作为对象的代理(尚未明确定义),采用基于已知技术能力和当前运行系统的"嵌合体"(chimera)方案——将其视为"灰箱"处理

这个嵌合体是一种理想化的,吸收了不同方案的优秀特性组合成的目标,它可能是不能实现的,或者不是最优的,但它指引着我们的设计探索方向。

比如我想设计一个无人的eVTOL,一个chimera可能包括A型无人机的现有电池、长航时、B无人机的垂直起降、C无人机的模块化载荷舱。

• 预判、模拟并界定/细化性能需求及其他各类需求(如可用性、容量、成本等)

需求定义是一个动态地细化的过程,需要通过分析、仿真模拟、预测,来明确和调整我们的各种需求,比如性能、可维护性、成本等。

• 界定/细化上下文语境及各类相关环境场景,包括错误、威胁、事故和突发状况

需要考虑各种非常态场景,比如螺旋桨坏了——系统故障,低空风切变——外部环境威胁,等等。

• 建立(运营)功能需求清单

在充分理解任务需求和情境之后,明确设计对象为完成上述使命,需要具备哪些核心功能,作为设计的直接输入。

设计对象的定义

• 基于既定使命、背景与要求,从模糊的概念出发,逐步实现对象可行变体的具象化

• 开发过程中须始终保持至少两个可行对象变体,多个备选方案进行比较、取长补短,并应对潜在的技术风险,避免设计固着、提高创新的充分性。

• 以下列内容为起点:

a) 现有技术与操作系统(图中的known solutions)

b) "奇美拉"(chimera)原型

c) 其他新颖且可能颠覆性的概念,以创造性扰动开发流程

这些概念可能初期看起来不成熟甚至“不可行”,但它们有助于拓展设计思维,挑战传统假设,并可能引向突破性创新。

在演化帕累托图中,这些“颠覆性概念”可能就是那些“Conceptual attractors (intermediate impossibles)”/概念“吸引子”(中间不可能)。

它们虽然本身可能无法直接实现,但能激发团队产生新的、更优的“New (feasible) solutions”(图中的浅蓝色方块),从而推动“Evolving Pareto front”(图中蓝色箭头和实线所示的演化的帕累托前沿)向“Ideal point”的方向扩展。

• 遵循敏捷开发原则,系统性地推进"功能待办事项"的开发、演示与交付

强调快速迭代、增量交付、持续反馈和灵活应变,有助于及早发现问题,验证方案,并根据反馈及时调整设计方向。

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号