L7 敏捷产品开发

L7 敏捷产品开发

瀑布产品开发

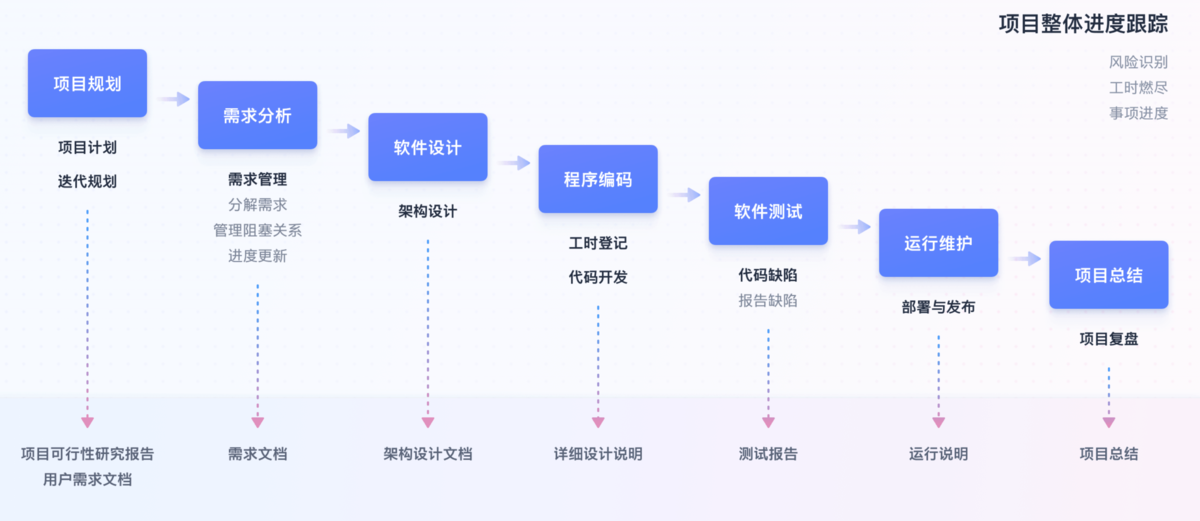

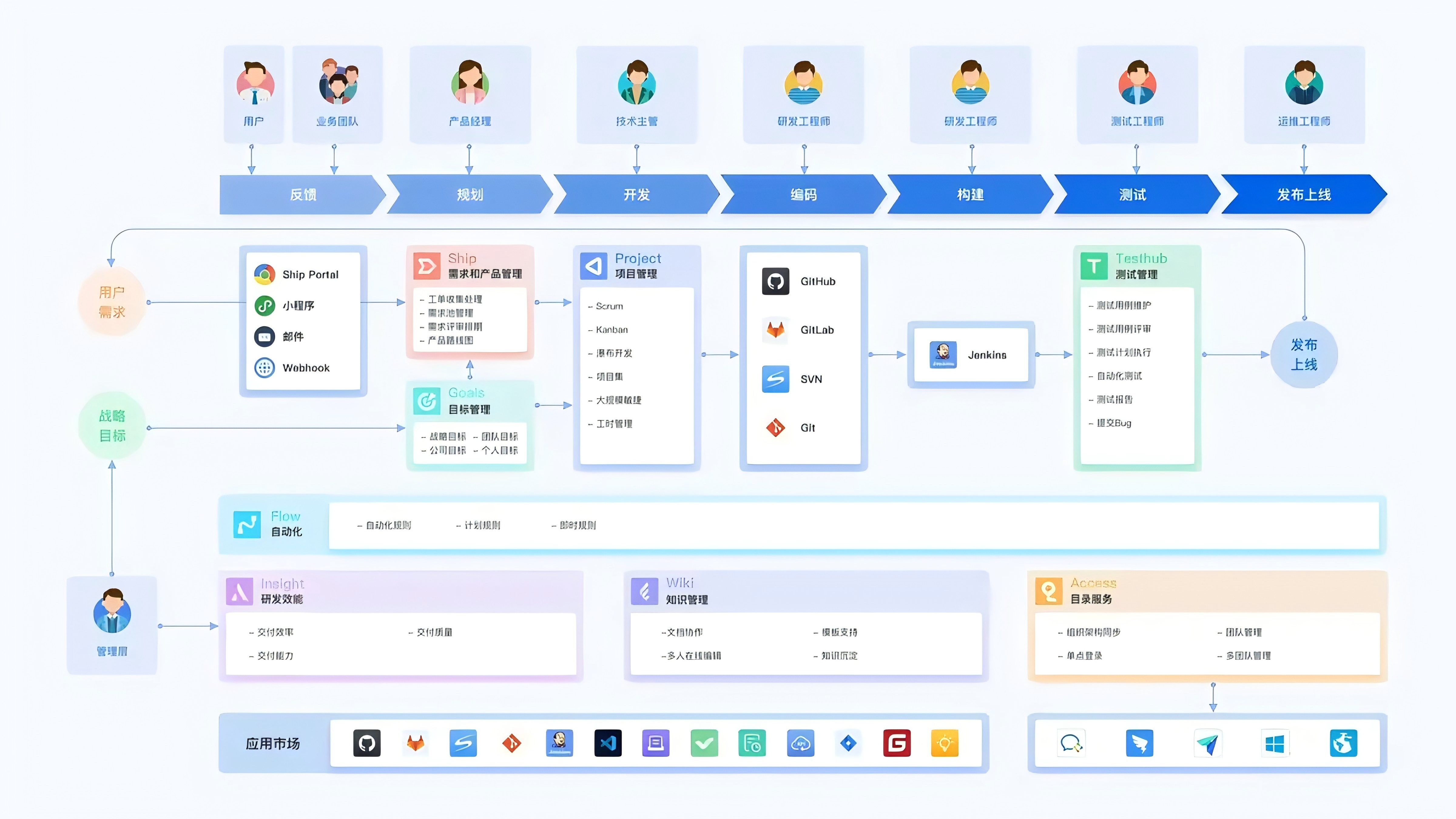

下面两张图是软件开发领域的瀑布流程,供参考。

(带色彩的还是好看一些)

假设我们要搭建一个积木空间站模型。

- 需求收集:项目启动阶段专注于从利益相关方处收集需求。这一过程包括明确产品的需求与目标。

空间站要多大?包含哪些舱段?放几个宇航员进去?颜色有没有要求... - 系统设计:需求收集完成后,开始规划系统架构与设计。该阶段需要根据收集的需求创建详细的技术规范。

要给出整个设计对象的描述(比如详细的积木拼接图纸)。每个舱段使用哪些积木?如何搭建和连接结构... - 实施阶段:设计方案确定后,开发团队开始按照设计阶段制定的规范构建产品。此步骤包括编写代码、测试独立组件、并将其集成至系统中。

严格按照图纸来搭建空间站,不能跳步骤,也不能随意发挥。 - 测试阶段:实施阶段结束后,产品需经过严格测试以发现并修复缺陷或问题。测试内容包括单元测试、集成测试、系统测试、以及用户验收测试(UAT)。

对拼接好的空间站进行测试,比如拿起来晃一晃,会不会散架?如果要让宇宙飞船和空间站对接,接口能不能接上而且对准?

如果发现了问题,标记了一处地点,然后可能需要拆掉一部分进行修复。 - 部署阶段:当测试完成且产品被确认稳定后,即可部署至生产环境。此步骤涉及将产品开放给终端用户使用。

通过测试之后,就可以把模型展示出来给大伙看看。 - 维护阶段:产品部署后将进入维护期,在此期间会解决部署后发现的各种问题或故障。同时根据用户反馈或需求变更,可能实施更新与功能增强。

如果展示的时候,有奶龙捣乱导致零件掉了,需要进行修复;或者有人想加一个机械臂什么的,可以进行一个小升级。

在瀑布模型中,各阶段通常按顺序完成,阶段间几乎不存在重叠。

这意味着开发进程会像水流倾泻而下般稳定地逐阶段推进,因此得名“瀑布模型”。

-

优点:

- 结构清晰,每个阶段都有明确的目标和产出(联想到lecture 1的stage-gate),方便管理者追踪进度;

- 强调文档,每个阶段都要写详细的技术文档,适合需要严格记录和追溯的项目(比如歼击机的弹射座椅,要是设计不好,要弹射测试的时候飞行员出不来,设计人员提头来见)。

-

缺点:

- 非常缺乏灵活性,比如如果某个阶段客户的需求发生重大改变,或者有新的竞争对手出现,导致需要大幅调整功能,瀑布模型难以进行大改;

- 风险后置,因为直到测试甚至部署阶段,用户才能看到产品,如果对客户需求理解错误,或者设计有重大缺陷,那么后期修复成本很高。

比如说,我在坎巴拉里面,设计了一个地球低轨道空间站,而且所有舱段都打上去了。然后突然C教授表示“诶你这不对啊,我要的是月球高轨道空间站”。那我咋办?凉拌! - 交付周期长,用户需要等到所有阶段完成,才能拿到最终产品,没办法拿到早期工程样机,测试功能并提供反馈;

- 沟通障碍,不同阶段是由不同团队负责的(参考上面软件开发的瀑布流程),这样在传递用户需求和其他信息的时候,可能发生信息失真或者遗漏。

敏捷原则在软件、硬件和产品开发中的运用

`敏捷'产品开发模式的起源

- 瀑布式开发模式批判:传统瀑布模型强调开发的线性阶段划分,因其僵化性与适应性不足而受到质疑。

- 迭代与增量式开发:迭代与增量式开发理念的兴起,为应对需求变更提供了灵活性与响应能力。"迭代开发"这一术语由巴里·伯姆在其著作《软件开发的螺旋模型与增强》中首次提出。伯姆的螺旋模型着重强调了迭代周期与反馈循环机制。

- 1990年代:诸如Scrum和极限编程(XP)等方法开始受到关注。Scrum由杰夫·萨瑟兰和肯·施瓦伯在90年代中期正式确立,而XP则由肯特·贝克、沃德·坎宁安等人在同一时期开发。

- 敏捷软件开发宣言(2001年):"敏捷"这一术语的确立源于2001年一群软件开发者共同制定的《敏捷软件开发宣言》。该宣言阐述了敏捷开发的核心原则,强调协作、灵活性和客户满意度。

• 虽然这些事件是敏捷方法论发展历程中的重要里程碑,但必须认识到敏捷原则是通过各种影响和实验逐步演变的,其起源远早于且不限于软件开发实践(参见臭鼬工厂等案例,强调快速、灵活、小团队、减少官僚主义)。

• 敏捷在软件开发领域得以迅速普及,归因于其快速且低成本的开发、原型设计与测试能力(无需物理原型或测试、标准化工具与框架、极高的测试执行速度)。

敏捷产品(软件)开发宣言

我们通过实践和帮助他人实践,正在发现开发软件的更好方法。在这个过程中,我们逐渐认识到以下价值:

- 个体与互动重于流程与工具

人的创造力、沟通和解决问题的能力是成功的关键。优秀的团队用普通的工具也能成功,但是如果给你先进的项目管理流程和工具,但是团队里全是奶龙呢? - 可工作的产品(软件)重于详尽的文档

改软件比改硬件还是快多了,你不需要等加工,代码改完,跑个自动化测试完事。

而且在软件开发领域,文档要有,但是它还是服务于产品的开发和维护的,而不是目的。 - 客户协作重于合同谈判

把客户当成合作伙伴,进行持续的沟通、反馈。 - 响应变化重于遵循计划

市场需求、技术进步、用户反馈,都要求软件开发中,对开发计划进行灵活的调整。

也就是说,虽然右侧条目有其价值,但我们更重视左侧条目。

价值观驱动开发

所有现代组织都是价值观驱动的。价值观反映文化。这些价值观源自(并反过来影响)产品开发实践。

- 如果“安全第一”是波音的核心价值观,那么在开发实践中,他们就不会为了快速推出产品,牺牲必要的安全测试、飞行员培训、设计修改等环节。

文化及其价值观必须凌驾于规则和流程之上。理想情况下,强大且功能健全的文化应体现为最简规则集。

- 一个拥有良好正向文化的团队(比如信任、开放、勇于承担),其成员会自觉做正确的事,这样就不需要太多死板的规则约束。

每制定一条新规则,务必至少废除一条旧规。

- 警惕流程僵化和官僚制度!

典型价值观:简洁性、明确性(意图与功能的)、尊重——警惕价值观泛滥!

- 公司里面那种口号写多了,其实也就没有意义了。应该让价值观真正融入日常工作。

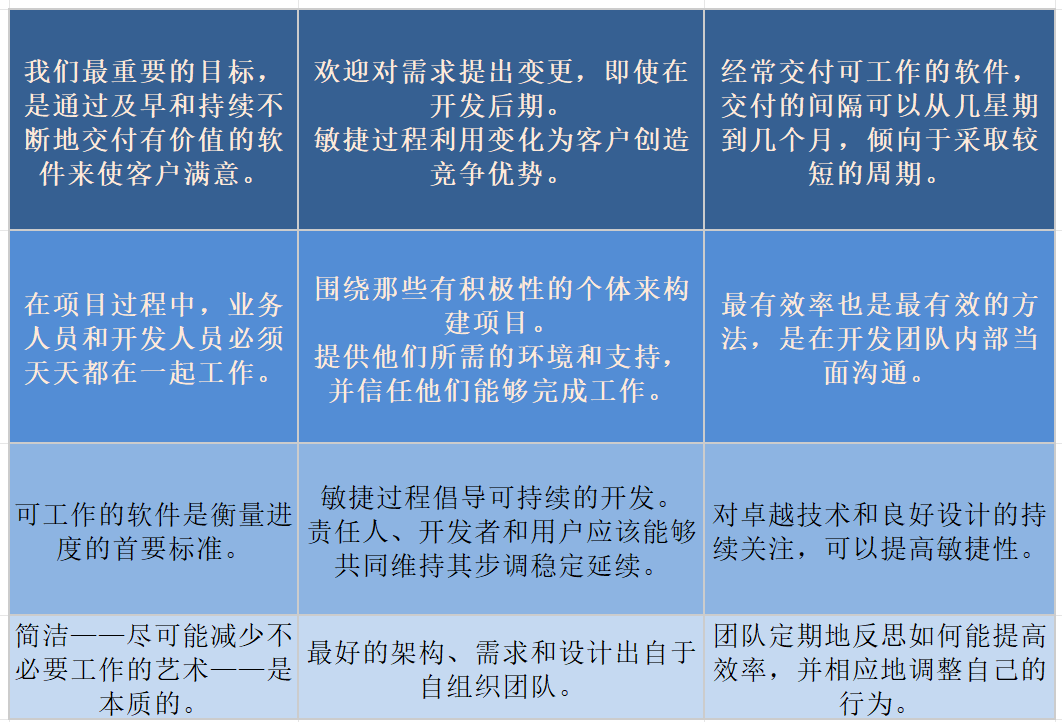

敏捷原理

解读:

- 价值驱动:客户满意、欢迎变更、频繁交付,前三条原则表明,希望尽快、持续地为客户带来看得见摸得着的价值,交付的不是一堆技术文档,而是可以用的软件。

- 协作沟通:业务开发合作、信任个体、面对面沟通,强调了人和互动的重要性,希望打破部门墙,建立信任和高效的沟通渠道。

- 务实度量:可工作软件是度量进度的标准。

- 可持续性和卓越发展:可持续开发、关注技术,提出既要保持稳定的节奏,避免团队”燃尽了“,也要持续提升技术水平,确保产品的健壮性和可维护性。目标是提升长期的敏捷性,或适应变化的能力。

- 精简和自组织:简洁、自组织、反思改进,推崇简单就是美(避免过度学习、其他不必要工作);信任一线团队最了解工作细节,给予他们自主决策权;通过定期反思,实现持续学习和优化。

敏捷开发

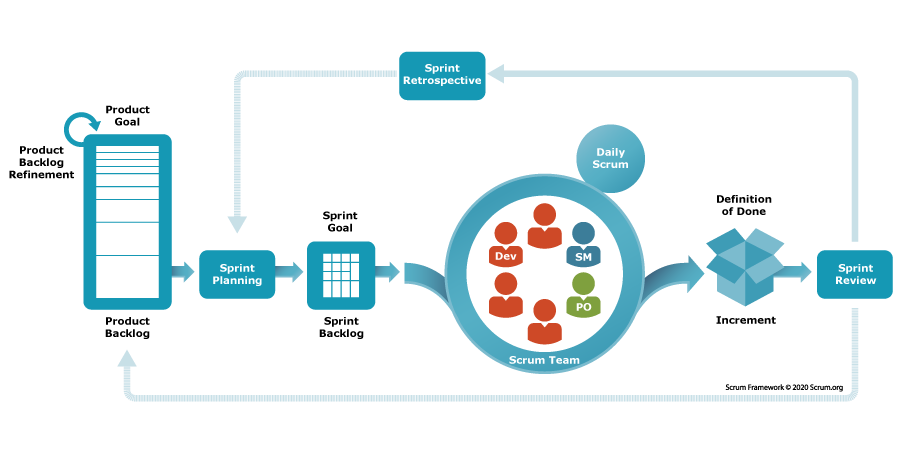

这里的sprint可以理解为“冲刺”,也就是一个敏捷迭代周期。

increment可以理解为“增量”。

sprint retrospective意思是“冲刺回顾”。

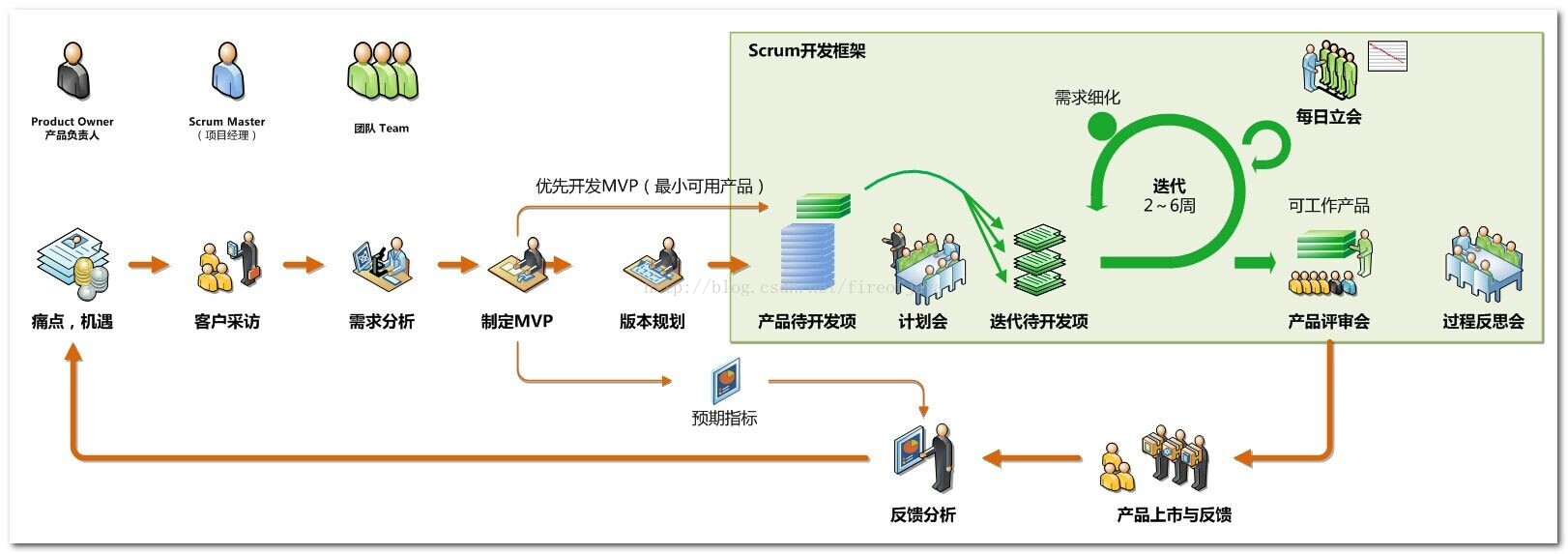

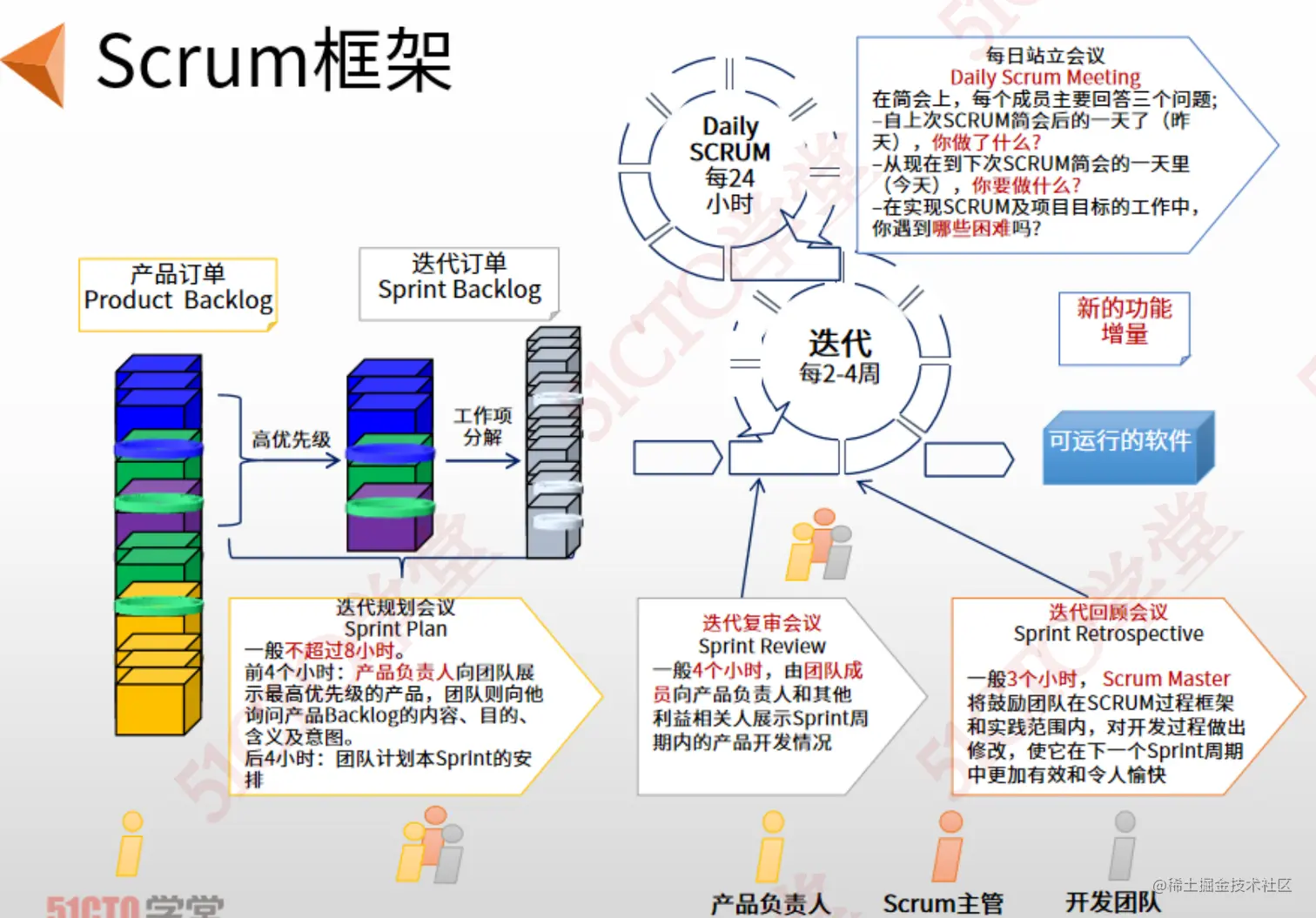

当然这个图对于朋友们可能不是很好理解,因此我找了几个中文的图,请结合文字进行理解。

说明一下敏捷开发中scrum框架的特点:

- 迭代:scrum的核心是冲刺/迭代(sprint),其时间长度是固定的,到期必须结束并交付成果。

- 增量:交付什么成果呢?是一个可工作的、潜在可交付的产品增量,也就是说是一个用户可以感知到甚至使用的,而且每一次增量,都向最终的成品前进一步。

(比如说我们手机上的app,隔不久就要升级一次,每次升级都是一个增量,比如更新了某个功能、解决了闪退问题等。) - 透明(transparency):产品订单、迭代订单、每日站立会议、迭代复审和回顾会议等等,都是为了让工作的进度、遇到的障碍、产出的成果,对所有人可见。

- 检视(inspection):不同于gogo里边的按F检视蝴蝶刀,敏捷开发鼓励团队频繁地审视工作和过程。

- 适应(adaptation):基于检视的结果进行调整,比如每日站立会议调整日计划,复审会议调整本周期内工作,回顾会议结果用于改进下一个冲刺周期流程等。

- 角色分工:产品负责人(product manager, PO)关注“做什么”(增量要实现的价值);开发者(Developer)关注“怎么做”;项目经理(scrum master,简写好像不是很能过审...)关注“流程顺畅”(引导开发团队、帮助沟通和移除障碍)。

混合方法 - 真正的敏捷

• 每个团队都各不相同(可参考贝尔宾团队角色理论),且运作环境各异(资源条件、动机因素、客户关系、技术可供性、产品类型等)。

• 根据敏捷范式,每个团队都必须基于自身特定情况来塑造运作方式。虽然已知方法论中的许多要素和运作方式都具备适用性,但最佳解决方案(需考虑帕累托最优性,而不必追求某种全局最优)通常会是这些方法的混合体,而非严格遵循单一范式。

• 若条件允许,最理想的方式是通过团队实践经验"探索"出工作模式(形成自主权),而非被动接受强加的方式。

- 首先,是不是所有的开发需求都是会发生变化的?

其实在航空航天领域,我们给定某个飞行器的任务需求和主要设计指标之后,一般都不会变了;而且对总体的预期时间有要求,所以用瀑布开发更容易把控进度,而且输入输出产物更明确。

这和互联网、软件开发领域的思维不一样,比如这些天几个电商平台搞外卖,这是一个新需求,需要开发团队在已有软件上,以最快的速度把外卖功能这个增量加上去,所以敏捷开发更适合这种情境。 - 瀑布一定很笨拙而且迟缓吗?

只要有足够的测试人员,瀑布开发完全可以每完成一个小模块,就对一个小模块进行测试,这就像两种方法的混合。 - 敏捷和团队的关系?

一个是,整个团队要统一思想,特别是领导自己要搞清楚,什么情况用敏捷比较好,什么时候没必要;团队成员要搞清楚,自己的职责有什么变化,为什么,有什么好处。

二个是,如果团队人比较少、稳定、容易达成共识,用敏捷开发会比较好,因为沟通很直接而且容易;

如果人很多,而且人员变动比较频繁,可能瀑布流的明确步骤和产出、要求技术文档这种会好一点。 - 切记,我们的初衷是交付更好的产品,所以不要被限制死在某一种开发模式,或者团队自行探索更适合的方式。

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号