深入解析:进程间通信(IPC)

在 Linux 系统中,进程是资源分配的基本单位,每个进程拥有独立的地址空间,彼此隔离。进程间通信(IPC)是指不同进程之间交换数据、同步操作或传递状态的机制。Linux 提供了多种 IPC 方式,适用于不同场景(如速度、同步需求、是否跨主机等)。

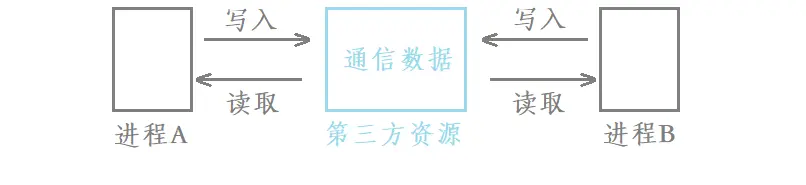

各个进程之间若想实现通信,一定要借助第三方资源,这些进程就可以通过向这个第三方资源写入或是读取数据,进而实现进程之间的通信,这个第三方资源实际上就是操作系统提供的一段内存区域

因此,进程间通信的本质就是,让不同的进程看到同一份资源(内存,文件,内核缓冲等)。由于这份资源可以由操作系统中的不同模块提供,因此出现了不同的进程间通信的方式

IPC核心需求

进程间通信的核心目的包括:

- 数据交换:进程间传递结构化或非结构化数据;

- 同步:协调多个进程的执行顺序(如避免同时操作共享资源);

- 通知:一个进程告知另一个进程发生了特定事件;

- 共享资源:多个进程安全访问共同的资源(如内存、文件)。

管道

管道是最古老、最基础的 IPC 机制,适用于有亲缘关系的进程(如父子、兄弟进程),本质是内核维护的一个内存缓冲区。

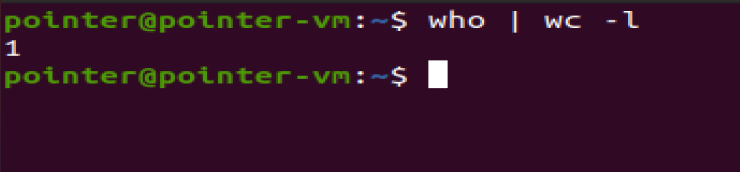

例如:统计我们登录用户的个数

who和wc命令都是两个程序,当它们运行的时候就变成了两个进程,who进程通过标准输出将数据打到管道中,wc进程通过标准输入从管道中读取数据,这样便完成了数据传输

匿名管道

无文件名,仅存在于内存中,通过文件描述符传递,生命周期随进程。

原理:

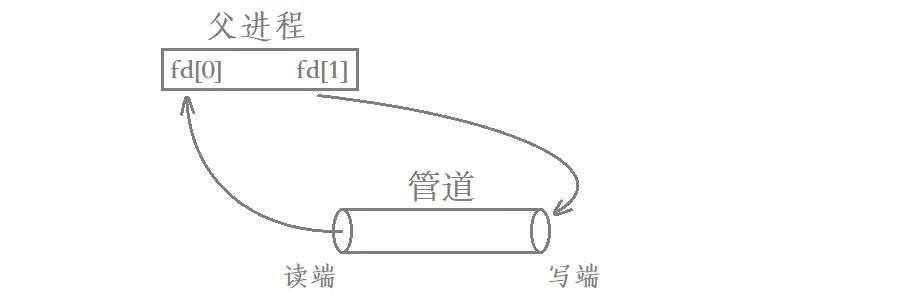

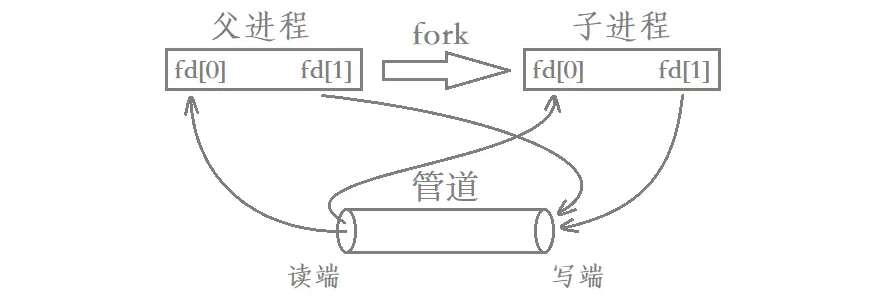

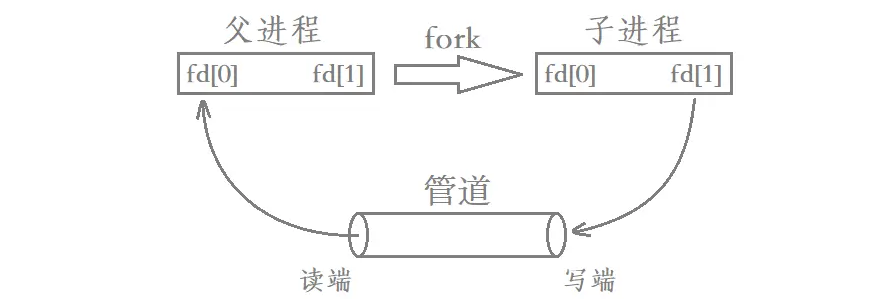

内核创建一个半双工(单向)的缓冲区,进程通过两个文件描述符操作:fd[0](读端)和fd[1](写端)。数据从写端写入,读端读出,遵循 “先进先出”(FIFO)规则。

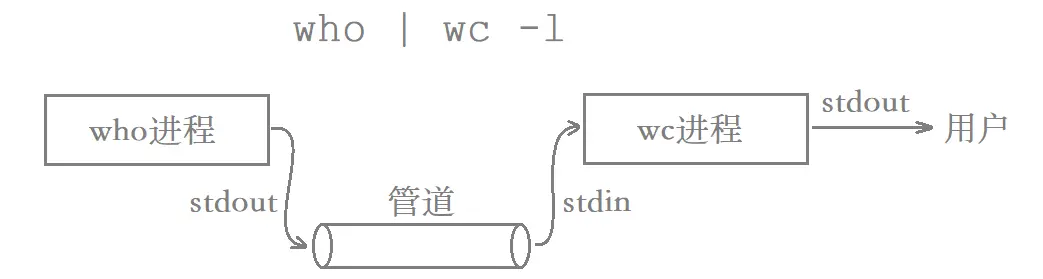

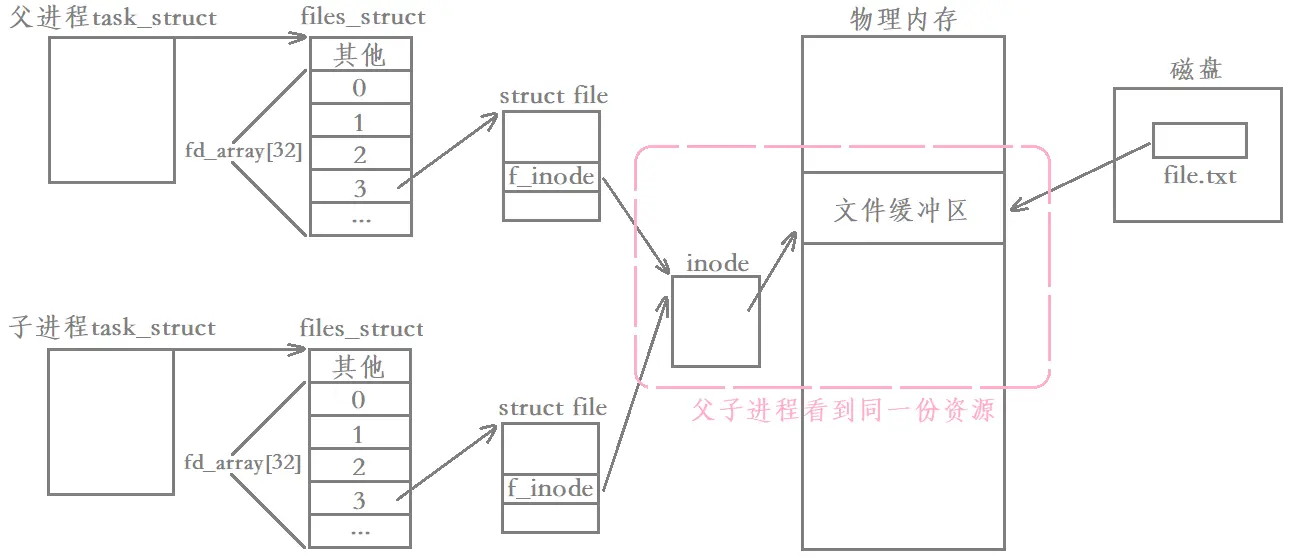

让两个父子进程先看到同一份被打开的文件资源,然后父子进程就可以对该文件进行写入或是读取操作,进而实现父子进程间通信

注意:

父子进程看到的同一份文件资源是由操作系统来维护的,当父子进程对该文件进行写入操作时,该文件缓冲区当中的数据并不会进行写时拷贝

操作系统一定不会把进程进行通信的数据刷新到磁盘中,因为这样做有IO参与会降低效率。这种文件是一批不会把数据写到磁盘当中的文件。简单来说,磁盘文件和内存文件不一定是一一对应的,有些文件只会在内存中存在,而不会在磁盘当中存在。

pipe函数

创建匿名管道

- 函数原型:int pipe(int pipefd[2])

- 函数参数

- pipefd[0]:读端

- pipefd[1]:写端

在创建匿名管道实现父子进程间通信的过程中,需要pipe函数和fork函数搭配使用,

1.父进程调用pipe函数创建管道

2.父进程创建子进程

3.父进程关闭写段,子进程关闭读端

注意:

管道是单向通信,因此当父进程创建完子进程后,需要确认父子进程谁写谁读,在关闭相应的读写端

从管道写端写入的数据会被存到内核缓冲,直到从管道的读端被读取

- 管道中没有数据:write 返回成功写入的字节数,读端程 阻塞在 read 上

- 管道中有数据没有满:write 返回成功写入的字节数,read 返回读取的字节数

- 管道已满:写端程序阻塞在 write 上,read 返回读取的字节数

- 写端全部关闭:read 正常读,返回读取的字节数(没有数据返回0,不阻塞)

- 读端全部关闭:写端程 write 会异常终止停止进程(被信号 SIGPIPE 杀死的)

特点:

- 半双工:数据只能单向流动,双向通信需创建两个管道;

- 字节流:数据无结构,按顺序传递,无消息边界;

- 阻塞特性:读端无数据时读操作阻塞,写端满时写操作阻塞;

- 仅支持亲缘进程:依赖文件描述符的继承。

命名管道(FIFO)

匿名管道的局限是仅支持亲缘进程,命名管道(FIFO)通过文件系统路径标识,突破了这一限制,可用于无亲缘关系的进程

定义:

存在于文件系统中的特殊文件(类型为p),进程通过路径访问,生命周期独立于进程(需手动删除)。

原理:

与匿名管道类似,内核维护缓冲区,但通过文件名暴露给所有进程,任何进程都可打开该文件进行读写。

命名管道是一种特殊类型的文件,两个进程通过命名管道的文件名打开同一个管道文件,此时这两个进程也就看到了同一份资源,进而就可以进行通信了

命名管道在磁盘有一个简单的映像,但这个映像大小永远为0,因为命名管道和匿名管道都不会把通信数据刷新到磁盘当中

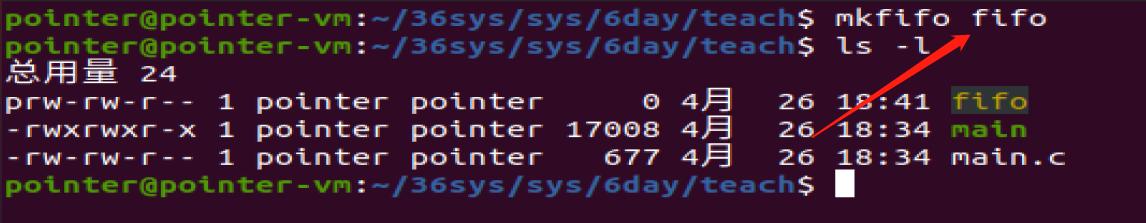

创建命名管道

mkfifo fifo

可以看到,创建出来的文件类型是p,代表该文件是命名管道文件

使用这个文件就像使用普通文件一样,能够实现两个进程之间的通信了

mkfifo函数

创建命名管道

头文件:

- #include<sys/types.h>

- #include<sys/stat.h>

函数原型:

- int mkfifo(const char *pathname, mode_t mode)

函数参数:

- pathname:表示要创建的命名管道文件

- mode:表示创建命名管道文件的默认权限

命名管道的打开规则:

读进程打开 FIFO,并且没有写进程打开时:

- 没有 O_NONBLOCK(阻塞进程):阻塞直到有写进程打开该 FIFO

- 有 O_NONBLOCK(非阻塞进程):立刻返回成功

写进程打开 FIFO,并且没有读进程打开时:

- 没有 O _NONBLOCK(阻塞进程):阻塞直到有读进程打开该 FIFO

- 有 O _NONBLOCK(非阻塞进程):立刻返回失败,错误码为 ENXIO

特点:

- 支持任意进程:通过路径访问,无需亲缘关系;

- 半双工:同匿名管道,单向通信;

- 阻塞特性:若以读方式打开,会阻塞直到有进程以写方式打开;反之亦然(可通过O_NONBLOCK设置非阻塞)。

信号

信号是 Linux 中最简洁的 IPC 机制,用于异步通知进程发生了特定事件(如异常、用户指令),无法传递大量数据,仅能传递 “事件类型”。

原理:

信号是内核向进程发送的 “软件中断”,每个信号对应一个整数(如SIGINT=2、SIGKILL=9),进程收到信号后会执行预设动作(默认 / 自定义)。

关键概念:

信号类型:Linux 定义了 31 种标准信号(1-31)和实时信号(34+),常见信号如下:

- SIGINT(2):用户按Ctrl+C,默认终止进程;

- SIGKILL(9):强制终止进程,无法被捕获或忽略;

- SIGSTOP(19):暂停进程,无法被捕获或忽略;

- SIGALRM(14):定时器到期(alarm()触发)。

信号处理:进程可通过函数自定义信号处理逻辑(除SIGKILL和SIGSTOP):

- signal(int signum, sighandler_t handler):简单注册处理函数(兼容性好但功能有限);

- sigaction(int signum, const struct sigaction *act, struct sigaction *oldact):更强大的接口,支持设置信号掩码、处理方式等。

信号发送:进程可通过系统调用向其他进程发送信号:

- kill(pid_t pid, int sig):向指定 PID 的进程发送信号;

- raise(int sig):向自身发送信号;

- alarm(unsigned int seconds):seconds 秒后向自身发送SIGALRM。

特点:

- 优点:简单高效,适用于紧急事件通知(如异常终止);

- 缺点:仅能传递信号类型(无附加数据),且信号可能丢失(非实时信号不排队);

- 典型场景:进程终止(SIGKILL)、超时处理(SIGALRM)、用户中断(Ctrl+C触发SIGINT)。

共享内存

共享内存是速度最快的 IPC 机制,因为进程直接访问物理内存,无需通过内核中转数据(其他机制如管道、消息队列需内核复制数据)。

原理:

- 内核在物理内存中创建一块 “共享区域”;

- 多个进程通过系统调用将该区域 “映射” 到自己的虚拟地址空间;

- 进程对映射区域的读写直接反映到物理内存,其他进程可立即看到修改。

关键系统调用(System V 标准)

- shmget(key_t key, size_t size, int shmflg):创建或获取共享内存

- key:标识共享内存的键值(可通过ftok()生成);

- size:共享内存大小(字节);

- shmflg:权限(如0666)+ 操作(IPC_CREAT创建,IPC_EXCL不存在时创建)。

- shmat(int shmid, const void *shmaddr, int shmflg):将共享内存附加到进程地址空间

- 返回映射后的虚拟地址,进程通过该地址读写共享内存。

- shmdt(const void *shmaddr):将共享内存从进程地址空间分离(仅断开映射,不删除)。

- shmctl(int shmid, int cmd, struct shmid_ds *buf):控制共享内存(如删除)

- cmd=IPC_RMID:标记共享内存,当最后一个进程分离后删除。

特点:

- 速度最快:无内核数据复制,直接访问内存;

- 需同步机制:多个进程同时读写可能导致数据混乱,需配合信号量等同步;

- 生命周期:内核维护,直到被显式删除或系统重启;

- 大小限制:受系统内存和内核参数(如SHMMAX)限制。

典型场景

- 高频、大数据量的进程间通信(如视频处理中多个模块共享帧数据);

- 配合信号量实现 “共享内存 + 同步” 的高效组合。

内存映射

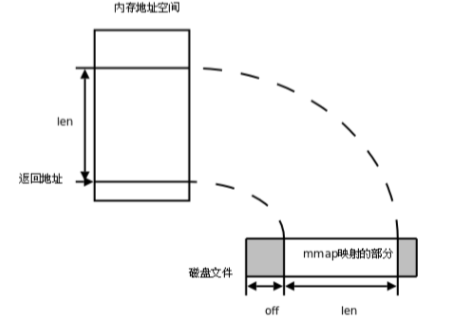

内存映射(Memory-mapped I/O)是将磁盘文件的数据映射到内存,用用户通过修改内存就能修改磁盘文件。

映射分为两种:

- 文件映射:将文件的一部分映射到调用进程的虚拟内存中。对文件映射部分的访问转化为相应内存区域的字节操作。映射页面会按需自动从文件加载。

- 匿名映射:一个匿名映射没有对应的文件。其映射页面的内容会被初始化为 0。一个进程所映射的内存可以与其他进程的映射共享,分享的两种方式:

- 两个进程对同一文件的同一区域映射。

- fork() 创建的子进程继承父进程的映射。

mmap()函数

在调用进程的虚拟地址空间中创建一个新内存映射

- 头文件

- <sys/mman.h>

- 函数原型

- void mmap(void addr,size_t length,int prot,int flags,int fd,off_t offset)

- 函数参数:

- addr:指向欲映射的内存起始地址,通常设为 NULL,代表系统自动选定地址。

- length:映射的长度。

- prot:映射区域的保护方式:

- PROT_READ:映射区域可读取

- PROT_WRITE:映射区域可修改

- flags:影响映射区域的特性。必须指定 MAP_SHARED 或 MAP_PRIVATE

- MAP_SHARED:创建共享映射,对映射的写入会写入文件里,其他共享映射的进程可见

- MAP_PRIVATE:创建私有映射,对映射的写入不会写入文件里,其他映射进程不可见

- MAP_ANONYMOUS:创建匿名映射,此时会忽略参数 fd (设为 -1),不涉及文件,没有血缘关系的进程不能共享

- fd:要映射的文件描述符,匿名映射设为 -1

- offset:文件映射的偏移量,通常设置为0,代表从文件最前方开始对应,offset必须是分页大小(4k)的整数倍。

函数返回值

若映射成功则返回映射区的内存起始地址,否则返回MAP_FAILED(-1),错误原因

存于errno中

munmap()函数

解除映射区域

头文件

- <sys/mman.h>

函数原型:

- int munmap(void*addr,size_t length)

函数参数:

- addr:指向要解除映射的内存起始地址

- length:解除映射的长度

消息队列

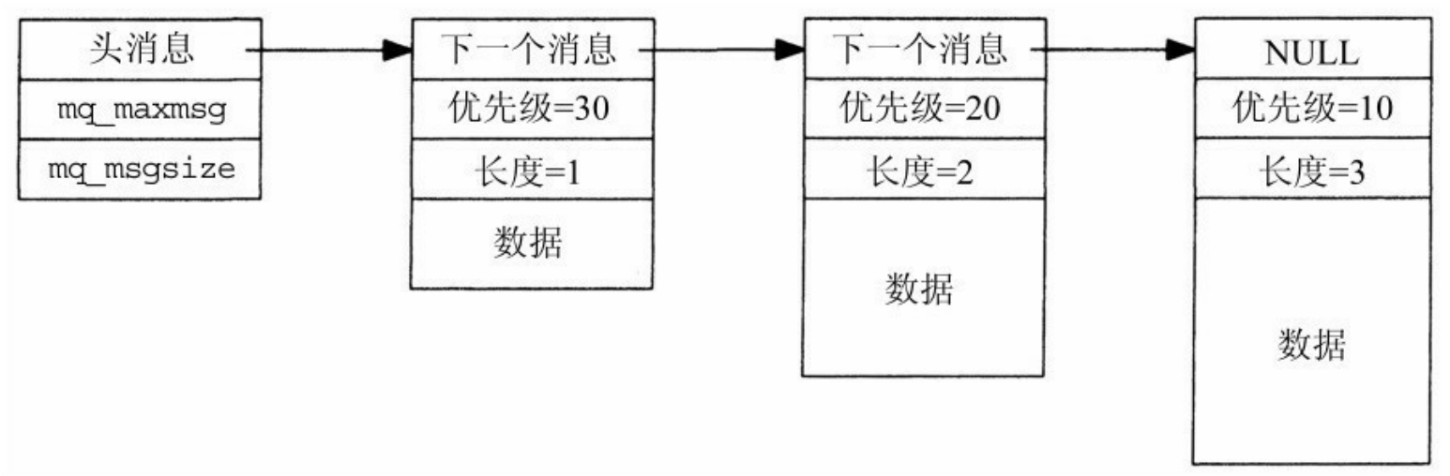

消息队列是内核维护的链表结构,进程可按 “类型” 发送 / 接收消息,实现结构化、异步通信。

消息队列是面向消息进行通信的,一次读取一条完整的消息,每条消息中还包含一个整数表示优先级,可以根据优先级读取消息。

进程 A 可以往队列中写入消息,进程 B 读取消息。并且,进程 A 写入消息后就可以终止,进程 B 在需要的时候再去读取。

每条消息通常具有以下属性:

- 一个表示优先级的整数

- 消息数据部分的长度

- 消息数据本身

消息队列函数:

头文件:

- #include <fcntl.h>

- #include <sys/stat.h>

- #include <mqueue.h>

打开和关闭消息队列:

- mqd_t mq_open(const char *name, int oflag);

- mqd_t mq_open(const char *name, int oflag, mode_t mode, struct mq_attr *attr);

- int mq_close(mqd_t mqdes);

获取和设置消息队列属性:

- int mq_getattr(mqd_t mqdes, struct mq_attr *attr);

- int mq_setattr(mqd_t mqdes, const struct mq_attr *newattr, struct mq_attr *oldattr);

在队列中写入和读取一条消息:

- int mq_send(mqd_t mqdes, const char *msg_ptr, size_t msg_len, unsigned int msg_prio);

- ssize_t mq_receive(mqd_t mqdes, char *msg_ptr, size_t msg_len, unsigned int *msg_prio);

删除消息队列:

- int mq_unlink(const char *name);

函数参数和返回值:

name:消息队列名

oflag:打开方式,类似 open 函数。

- 必选项:O_RDONLY(只读)、O_WRONLY(只写)、O_RDWR(可读可写)

- 可选项:O_NONBLOCK(非阻塞模式)、O_CREAT、O_EXCL

- O_NONBLOCK:非阻塞模式。如果设置了这个标志,操作(比如读取或写入)在没有缓冲区可用时不会阻塞,而是立即返回错误。

- O_CREAT:如果指定的队列不存在,就会创建新队列。创建时需要提供 mode 和 attr 参数,用于定义队列的权限和属性。

- O_EXCL:与 O_CREAT 一起使用时,表示如果队列已存在,则打开会失败,否则会创建新队列。这用来确保不会覆盖已存在的队列。

mq_open("/myqueue", O_CREAT | O_WRONLY, 0644, NULL);- 表示以“创建并只写”模式打开(如果不存在则创建),权限为 0644。

mode:访问权限,oflag 中含有 O_CREAT 且消息队列不存在时提供该参数

attr:队列属性,open 时为 NULL 表示默认属性

mqdes:表示消息队列描述符

msg_ptr:指向缓冲区的指针

msg_len:缓冲区大小

msg_prio:消息优先级

返回值:

成功返回 0 ,open 返回消息队列描述符,mq_receive 返回写入成功字符数

失败返回 -1

注意:

在编译时报 undefined reference to mq_open、undefined reference to mq_close 时,除了要包含文件 <mqueue.h>,还需要加上编译选项 -lrt。

特点:

- 结构化消息:消息包含类型,支持按优先级处理(如高类型消息优先接收);

- 异步通信:发送进程无需等待接收进程,消息在队列中缓存;

- 有限制:消息大小、队列容量受内核参数限制(如MSGMAX、MSGMNB);

- 生命周期:内核维护,直到被删除或系统重启。

优点

- 异步通信能力

消息队列允许发送进程在发送消息后立即返回,无需等待接收进程处理。消息会被内核缓存于队列中,接收进程可在合适时机读取,实现了进程间的解耦和异步协作。

- 例如:日志收集进程可随时接收其他进程发送的日志消息,无需实时等待日志处理完成。

- 结构化消息与类型区分

消息队列中的每个消息都包含类型标识(整数)和数据部分,接收进程可根据类型选择性读取(如只接收高优先级消息),实现了消息的分类处理。

- 相比管道的 “无结构字节流”(无法区分消息边界),消息队列天然支持消息边界识别,避免了数据粘包问题。

- 例如:系统监控程序可按 “错误”“警告”“信息” 等类型发送消息,接收进程可优先处理错误类型。

- 跨进程通信支持

消息队列通过全局键值(System V)或文件路径(POSIX)标识,可被任意进程访问(无论是否有亲缘关系),突破了匿名管道仅支持亲缘进程的限制。

- 例如:独立的服务进程和客户端进程可通过消息队列交换数据,无需依赖父子关系。

- 消息持久化与缓存

消息队列由内核维护,即使发送进程退出,消息仍会保存在队列中,直到被接收进程读取或显式删除,实现了消息的临时持久化。

- 相比信号(可能丢失),消息队列更可靠(非实时消息虽不排队,但不会因接收进程未就绪而丢失)。

- 例如:任务调度进程发送任务消息后崩溃,接收进程重启后仍可读取未处理的任务。

- 无需共享内存的同步问题

共享内存虽快,但需额外同步机制(如信号量)避免多进程并发读写冲突;而消息队列的发送 / 接收操作由内核保证原子性,天然避免了竞态条件,简化了编程。

- 例如:多个进程向队列发送消息时,内核会按顺序存储,接收时不会出现数据错乱。

- 灵活性与可控性

- 可通过系统调用(如msgctl)动态调整队列属性(如最大消息数、单个消息大小)。

- 支持非阻塞操作(通过IPC_NOWAIT标志),避免进程因等待消息而长期阻塞。

- 可查询队列状态(如当前消息数、占用内存),便于监控和调试。

消息队列的核心优势在于异步性、结构化、跨进程支持和内核级可靠性,适用于需要按类型处理数据、进程间解耦或避免实时交互的场景(如日志系统、任务调度、分布式组件通信等)。其性能虽不及共享内存,但在开发复杂度和适用范围上更具优势。

套接字

在 Linux 进程间通信(IPC)中,套接字(Socket)是一种功能强大且灵活的机制,尤其适用于需要跨进程甚至跨主机通信的场景。与其他 IPC 机制(如管道、消息队列)相比,套接字不仅支持本地进程间通信,还能无缝扩展到网络通信,提供了统一的编程接口。

核心概念

套接字本质是内核中的一个数据结构,用于标识 “通信端点”。进程通过套接字描述符(整数)操作该结构,实现数据收发。其核心属性包括:

1.域(Domain)

决定通信范围和地址格式,常用域:

- AF_UNIX(或AF_LOCAL):用于本地进程间通信,地址是文件系统中的路径(如/tmp/my_socket)。

- AF_INET:用于IPv4 网络通信,地址是(IP地址, 端口号)。

- AF_INET6:用于 IPv6 网络通信。

2.类型(Type)

决定通信方式和数据传输特性,核心类型:

- SOCK_STREAM(流式套接字):

- 面向连接:通信前需建立连接(类似打电话)。

- 可靠传输:数据无丢失、无重复、按序到达(通过重传机制保证)。

- 字节流:数据无边界,需应用层自行处理消息分割。

- 对应传输层协议:TCP。

- SOCK_DGRAM(数据报套接字):

- 无连接:通信前无需建立连接(类似发短信)。

- 不可靠传输:数据可能丢失、重复或乱序(不保证送达)。

- 有消息边界:每次接收操作对应一个完整消息。

- 对应传输层协议:UDP。

3.协议(Protocol)

当域和类型确定后,通常使用默认协议(填0):

+ AF_INET+SOCK_STREAM默认使用 TCP(IPPROTO_TCP)。

+ AF_INET+SOCK_DGRAM默认使用 UDP(IPPROTO_UDP)。

Linux进程间通信中套接字的特殊性

在 Linux 中,套接字用于 IPC 时主要通过UNIX 域套接字(AF_UNIX/AF_LOCAL) 实现,它与网络套接字(AF_INET)共享相同的 API,但专为本地进程间通信优化:

- 不依赖网络协议栈,数据直接在内核中传递,效率接近共享内存;

- 通过文件系统路径标识通信端点,而非 IP 地址和端口;

- 支持流式(SOCK_STREAM)和数据报(SOCK_DGRAM)两种通信模式,满足不同可靠性需求。

优势

相比网络套接字,UNIX 域套接字省去了 TCP/IP 协议栈的处理开销,数据通过内核缓冲区直接复制,性能接近共享内存。测试表明,其吞吐量通常比本地回环 TCP 套接字(127.0.0.1)高 30%~50%。

UNIX 域套接字的通信流程

1.流式套接字(SOCK_STREAM)通信流程

需经历 “建立连接→数据传输→关闭连接” 三阶段,类似 TCP 的 “三次握手→数据传输→四次挥手”。

面向连接、可靠传输(类似 TCP),数据无丢失、无重复、按序到达,适合需要确保数据完整性的场景(如配置同步)。

适用于需要可靠连接的场景,流程类似 “服务器 - 客户端” 模型。

(1)服务器端代码

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#include <unistd.h>

#include <sys/socket.h>

#include <sys/un.h>

#define SOCK_PATH "/tmp/stream_socket"

int main() {

int server_fd, client_fd;

struct sockaddr_un server_addr, client_addr;

socklen_t client_len = sizeof(client_addr);

char buf[1024];

// 1. 创建流式套接字

if ((server_fd = socket(AF_UNIX, SOCK_STREAM, 0)) == -1) {

perror("socket");

exit(EXIT_FAILURE);

}

// 2. 绑定地址(先删除旧文件,避免绑定失败)

unlink(SOCK_PATH);

server_addr.sun_family = AF_UNIX;

strcpy(server_addr.sun_path, SOCK_PATH);

if (bind(server_fd, (struct sockaddr*)&server_addr, sizeof(server_addr)) == -1) {

perror("bind");

exit(EXIT_FAILURE);

}

// 3. 监听连接(最大等待队列长度为5)

if (listen(server_fd, 5) == -1) {

perror("listen");

exit(EXIT_FAILURE);

}

printf("Server listening on %s...\n", SOCK_PATH);

// 4. 接受客户端连接(阻塞)

if ((client_fd = accept(server_fd, (struct sockaddr*)&client_addr, &client_len)) == -1) {

perror("accept");

exit(EXIT_FAILURE);

}

printf("Client connected\n");

// 5. 接收并回复数据

ssize_t n;

while ((n = recv(client_fd, buf, sizeof(buf)-1, 0)) >

0) {

buf[n] = '\0';

printf("Received: %s\n", buf);

send(client_fd, "Message received", 17, 0);

// 回复客户端

}

// 6. 关闭连接

close(client_fd);

close(server_fd);

unlink(SOCK_PATH);

// 清理套接字文件

return 0;

}(2)客户端代码

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#include <unistd.h>

#include <sys/socket.h>

#include <sys/un.h>

#define SOCK_PATH "/tmp/stream_socket"

int main() {

int client_fd;

struct sockaddr_un server_addr;

char buf[1024];

// 1. 创建套接字

if ((client_fd = socket(AF_UNIX, SOCK_STREAM, 0)) == -1) {

perror("socket");

exit(EXIT_FAILURE);

}

// 2. 连接服务器

server_addr.sun_family = AF_UNIX;

strcpy(server_addr.sun_path, SOCK_PATH);

if (connect(client_fd, (struct sockaddr*)&server_addr, sizeof(server_addr)) == -1) {

perror("connect");

exit(EXIT_FAILURE);

}

// 3. 发送数据并接收回复

const char* msg = "Hello from client";

send(client_fd, msg, strlen(msg), 0);

ssize_t n = recv(client_fd, buf, sizeof(buf)-1, 0);

if (n >

0) {

buf[n] = '\0';

printf("Server reply: %s\n", buf);

}

// 4. 关闭连接

close(client_fd);

return 0;

}- 数据报套接字(SOCK_DGRAM)通信

无连接、不可靠传输(类似 UDP),但速度更快,适合实时性要求高的场景(如状态通知)。

适用于无连接、低延迟场景,无需建立连接即可直接发送数据。

(1)服务器端代码

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#include <unistd.h>

#include <sys/socket.h>

#include <sys/un.h>

#define SOCK_PATH "/tmp/dgram_socket"

int main() {

int server_fd;

struct sockaddr_un server_addr, client_addr;

socklen_t client_len = sizeof(client_addr);

char buf[1024];

// 1. 创建数据报套接字

if ((server_fd = socket(AF_UNIX, SOCK_DGRAM, 0)) == -1) {

perror("socket");

exit(EXIT_FAILURE);

}

// 2. 绑定地址

unlink(SOCK_PATH);

server_addr.sun_family = AF_UNIX;

strcpy(server_addr.sun_path, SOCK_PATH);

if (bind(server_fd, (struct sockaddr*)&server_addr, sizeof(server_addr)) == -1) {

perror("bind");

exit(EXIT_FAILURE);

}

printf("Server waiting for datagrams...\n");

// 3. 接收并回复数据(无连接,每次需指定客户端地址)

while (1) {

ssize_t n = recvfrom(server_fd, buf, sizeof(buf)-1, 0,

(struct sockaddr*)&client_addr, &client_len);

if (n == -1) {

perror("recvfrom");

continue;

}

buf[n] = '\0';

printf("Received: %s\n", buf);

// 回复客户端(使用recvfrom获取的客户端地址)

sendto(server_fd, "Datagram received", 17, 0,

(struct sockaddr*)&client_addr, client_len);

}

// 4. 清理(实际中需信号处理退出)

close(server_fd);

unlink(SOCK_PATH);

return 0;

}(2)客户端代码

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#include <unistd.h>

#include <sys/socket.h>

#include <sys/un.h>

#define SOCK_PATH "/tmp/dgram_socket"

int main() {

int client_fd;

struct sockaddr_un server_addr;

socklen_t server_len = sizeof(server_addr);

char buf[1024];

// 1. 创建数据报套接字

if ((client_fd = socket(AF_UNIX, SOCK_DGRAM, 0)) == -1) {

perror("socket");

exit(EXIT_FAILURE);

}

// 2. 配置服务器地址(无需连接)

server_addr.sun_family = AF_UNIX;

strcpy(server_addr.sun_path, SOCK_PATH);

// 3. 发送数据并接收回复

const char* msg = "Hello from datagram client";

sendto(client_fd, msg, strlen(msg), 0,

(struct sockaddr*)&server_addr, server_len);

ssize_t n = recvfrom(client_fd, buf, sizeof(buf)-1, 0, NULL, NULL);

if (n >

0) {

buf[n] = '\0';

printf("Server reply: %s\n", buf);

}

// 4. 关闭套接字

close(client_fd);

return 0;

}流式(Stream)和数据报(Datagram)的区别

| 维度 | 流式(如 TCP、SOCK_STREAM) | 数据报(如 UDP、SOCK_DGRAM) |

|---|---|---|

| 连接方式 | 面向连接:通信前必须建立连接(类似打电话) | 无连接:通信前无需建立连接(类似发短信) |

| 数据边界 | 无边界:数据以连续字节流传输,接收方无法区分 “消息单元” | 有边界:每个数据报是独立单元,接收方一次读取一个完整数据报 |

| 可靠性 | 可靠传输:保证数据无丢失、无重复、按序到达(通过重传、确认机制) | 不可靠传输:不保证送达,可能丢失、重复或乱序 |

| 传输效率 | 较低:需维护连接状态、处理确认和重传,开销大 | 较高:无需连接管理,协议简单,延迟低 |

| 拥塞控制 | 有:根据网络状况动态调整发送速率(如 TCP 的慢启动) | 无:发送方不感知网络状态,可能加重拥塞 |

| 数据大小限制 | 无:可传输任意大小数据(由应用层拆分) | 有:受限于数据报最大长度(如 UDP 通常不超过 65535 字节) |

- 连接导向 vs 无连接(最核心区别)

- 流式(面向连接):

通信前必须通过 “三次握手” 建立连接(如 TCP),内核会为连接维护状态(如序号、窗口大小、重传计时器等)。发送方和接收方的套接字被 “绑定”,数据传输过程中始终关联该连接。

类比:打电话时,需先拨号(建立连接),通话中双方持续占用线路,结束时需挂电话(断开连接)。 - 数据报(无连接):

无需建立连接,每个数据报都是独立的 “个体”,包含完整的目标地址,发送方直接发送,接收方收到后无需确认。内核不维护连接状态,每个数据报的传输相互独立。

类比:发短信时,无需提前 “建立连接”,每条短信独立发送,接收方收到后也无需告知发送方 “已收到”。

- 数据传输的 “完整性” 与 “顺序性” 保障

- 流式:

内核通过 “序号” 和 “确认机制” 保证数据按发送顺序到达,若数据丢失,发送方会重传;若接收方收到重复数据,会自动丢弃。因此,应用层无需处理数据丢失或乱序问题。

但由于是 “字节流”,发送方分 10 次发送 100 字节,与一次发送 100 字节对接收方来说完全相同,需应用层自行定义消息边界(如通过分隔符、长度前缀)。 - 数据报:

内核不保证数据报的送达,也不保证顺序。例如:发送方先发送数据报 A,再发送数据报 B,接收方可能只收到 B、只收到 A、或 A 和 B 乱序到达。

但每个数据报是 “完整的”,接收方要么收到整个数据报,要么完全没收到(不会出现 “半个数据报”),天然具有消息边界。

- 协议开销与适用场景

- 流式:

为实现可靠性,协议开销大(需处理连接管理、确认、重传、拥塞控制等),延迟较高,但数据传输稳定。

适用场景:需确保数据完整的场景,如文件传输(FTP)、网页浏览(HTTP)、数据库交互等。 - 数据报:

协议简单,无连接管理和重传机制,开销小,延迟低,但可靠性差。

适用场景:实时性优先于可靠性的场景,如视频 / 音频流(丢失一两个数据包不影响整体播放)、实时游戏(延迟敏感)、广播 / 多播通信等。

UNIX 域套接字的优势与适用场景

优势:

- 高效性:数据在内核中直接传递,无网络协议开销,速度远超 TCP 回环通信。

- 可靠性选择:流式套接字提供 TCP 级别的可靠性,数据报套接字提供 UDP 级别的高效性。

- 权限控制:通过文件系统权限(如chmod 600 /tmp/socket)限制访问,安全性高。

- 全双工通信:单个套接字可同时读写,无需像管道那样创建双向通道。

- 跨进程无限制:支持任意进程通信(无论是否有亲缘关系),突破管道的亲缘限制。

适用场景:

- 本地服务程序与客户端通信(如 MySQL 服务器与应用程序);

- 桌面应用组件间交互(如 GUI 进程与后端服务);

- 需要高吞吐量的本地 IPC(如日志收集、数据同步);

- 未来可能扩展到网络通信的程序(统一接口便于迁移)。

套接字的核心价值在于灵活性和扩展性:同一套 API 既能满足本地 IPC 需求,又能无缝支持网络通信,是开发跨环境通信程序的首选。

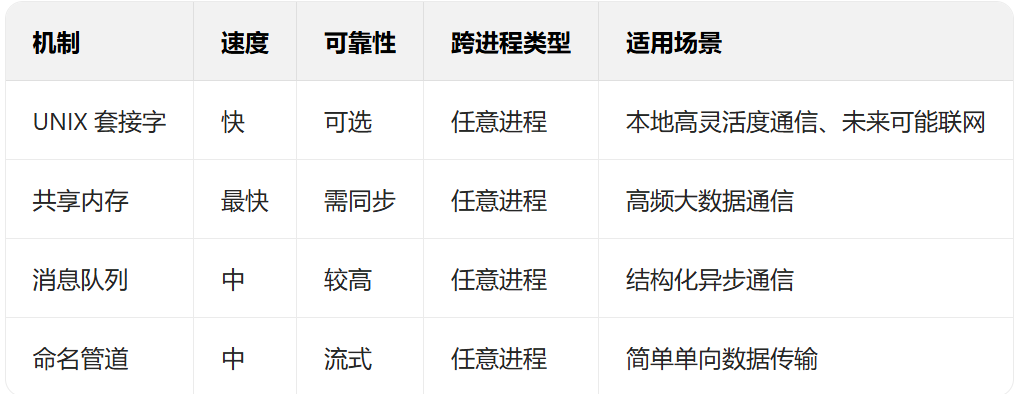

各IPC机制对比

| 机制类型 | 核心特点 | 速度 | 数据格式 | 通信方式 | 跨进程支持 | 可靠性 | 典型应用场景 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 匿名管道 | 内核维护的内存缓冲区,通过文件描述符传递 | 中 | 无结构字节流 | 半双工(单向) | 仅亲缘进程(父子 / 兄弟) | 可靠(FIFO) | Shell 管道,父子进程数据传递 |

| 命名管道 | 存在于文件系统的特殊文件,通过路径访问 | 中 | 无结构字节流 | 半双工 | 任意进程 | 可靠(FIFO) | 无亲缘关系的本地进程通信(如服务与客户端配置交换) |

| 信号 | 内核发送的异步事件通知,仅传递信号类型 | 快 | 仅信号编号(无数据) | 异步通知 | 任意进程 | 可能丢失(非实时信号) | 进程终止(SIGKILL)、超时处理(SIGALRM)、用户中断 |

| 共享内存 | 内核创建的共享物理内存区域,进程直接映射到虚拟地址空间 | 最快 | 自定义结构 | 直接读写 | 任意进程 | 需手动同步(否则不可靠) | 高频、大数据量通信(如视频帧共享、实时数据处理) |

| 消息队列 | 内核维护的链表,消息包含类型和数据,支持按类型读取 | 中 | 结构化消息(带类型) | 异步通信 | 任意进程 | 可靠(内核缓存) | 按优先级处理的异步通信(如日志分级收集、任务调度) |

| UNIX域套接字 | 通过文件系统路径标识,支持流式和数据报两种模式 | 快 | 字节流或数据报 | 全双工 | 任意进程 | 流式可靠 / 数据报不可靠 | 本地服务与客户端通信(如数据库交互、桌面程序组件) |

| 网络套接字 | 基于 IP: 端口标识,支持 TCP(流式)和 UDP(数据报) | 中(受网络影响) | 字节流或数据报 | 全双工 | 跨主机进程(运行在不同物理主机(或虚拟机、容器)上的进程) | TCP 可靠 / UDP 不可靠 | 跨主机通信(如 Web 服务、分布式系统节点交互) |

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号