前端Vue2框架笔记

总的逻辑图

1、项目启动逻辑顺序梳理

1.1、浏览器加载入口 HTML

用户访问项目 URL(例如 http://localhost:8080/)

浏览器默认加载项目的 public/index.html

里面的

<div id="app"></div>

是 Vue 根实例挂载点

webpack 构建会把 JS 自动注入,不需要你手动在模板里写 <script>,也就是运行到main.js

1.2、浏览器执行 main.js

main.js 是 Vue 项目的 真正入口文件:

其中的:

new Vue({

router, //Vue Router 配置在 src/router/index.js,里面定义了路由路径和组件映射

render: h => h(App),

provide: { $http: http } // 通过 provide/inject 或直接挂载到 Vue 实例

}).$mount('#app')

首先创建 Vue 根实例,然后挂载根实例,渲染根组件 App.vue

1.3、渲染根组件 App.vue

App.vue 里

<router-view></router-view>

渲染哪个组件,是由路由配置的index.js决定的

index.js中的例如

export default new VueRouter({

routes: [

{

path: '/login',

name: 'Login',

component: Login // 关联组件

},

{

// 访问 / → 跳转到 /login → 展示 login-page.vue 作用是:访问 http://localhost:8080/ 时,自动跳转到 /login,最终还是显示登录页面。

path: '/',

redirect: '/login' // 设置默认跳转

},

<router-view> 会根据 当前 URL 渲染对应组件

也就是说,在浏览器访问 http://localhost:8080/ 时,设置了默认跳转跳转到http://localhost:8080/login

也就看到了系统的登录界面,此时整个逻辑就通了,后续的调用逻辑是根据用户点击了什么来决定。

2、.vue文件的三大部分

Vue 的 .vue 文件 本质上就是一个 单文件组件(Single File Component, SFC),通常包含 三大部分:

<template> 模板部分、<script> 脚本部分和<style> 样式部分

2.1、<template> 模板部分

作用:定义组件的 结构和布局

比较关心的是数据和点击事件

在 Vue 里,@click 其实就是 事件绑定语法

而数据部分,例如:

<el-form

ref="registerForm"

:model="form"

:rules="rules"

:model="form" → 绑定 form 对象(这个对象是写在<script> 的data部分),整个表单的数据都放这里

:rules="rules" → 绑定校验规则

ref="registerForm" → 给表单起名字,后面可以用 this.$refs.registerForm 找到它

2.2、<script> 脚本部分

作用:定义组件的 数据、逻辑和行为

这里的数据部分写了form对象,和上面的数据对应上去

data() {

return {

form: {

uname: '',

upass: '',

upass2: '',

code: '',

email: '',

realname: '',

phone: '',

},

rules: {

uname: [

{ required: true, message: '请输入用户名', trigger: 'blur' },

{ validator: isUname, trigger: "blur" }

],

而methods是写的组件的方法,这些方法是和<template> 模板部分的@click绑定,例如:@click="sendCode"

2.3、<style> 样式部分

作用:定义组件样式

3、与Springboot后端的对应(以登录为例)

3.1、前端通过POST接口传参给后端

调用.post方法,把data数据传过去

3.2、后端处理前端请求

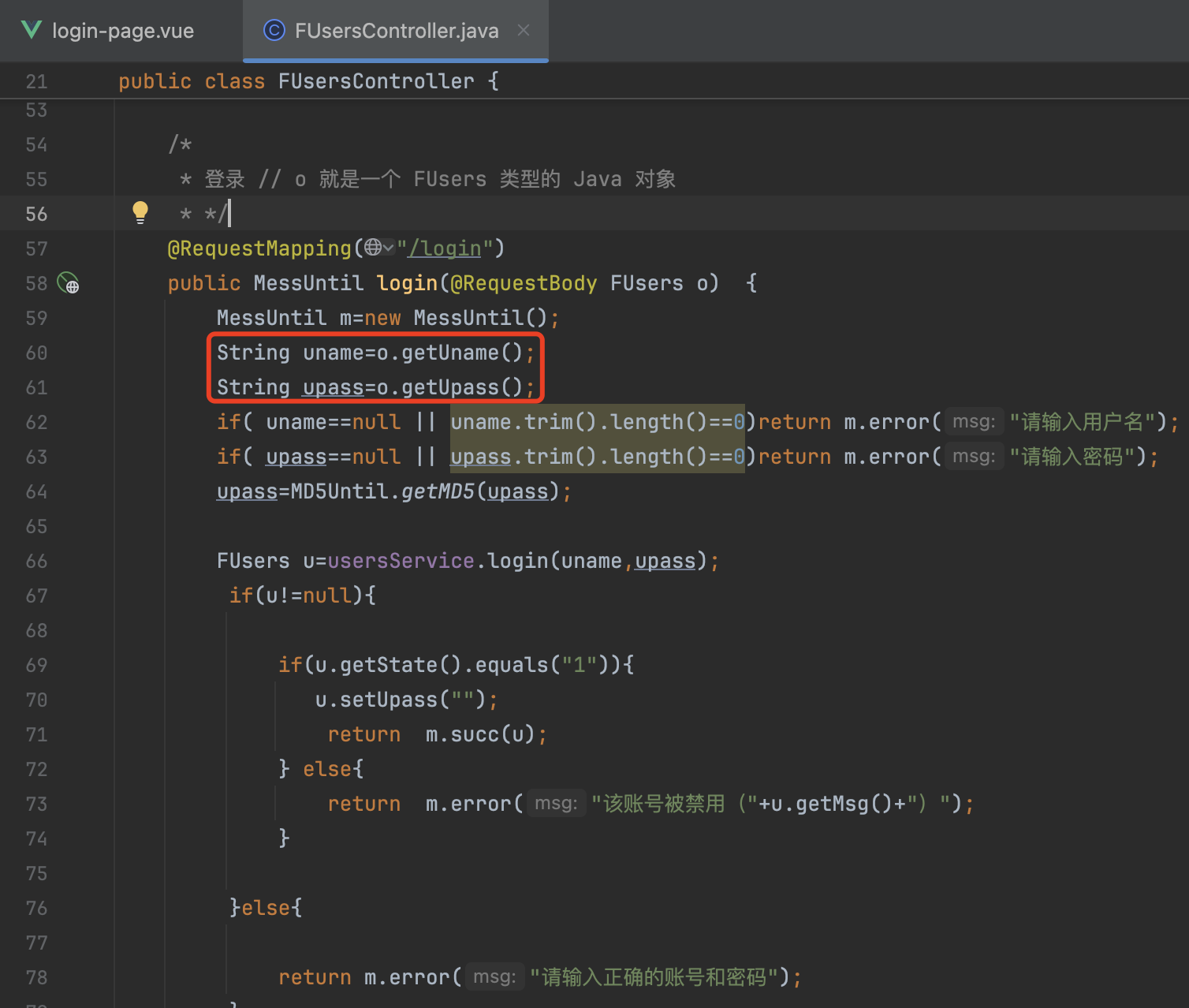

o 就是一个 FUsers 类型的 Java 对象,可以获取到对象对应的属性和方法。

@RequestMapping("/login")

→ 说明这个方法处理 /users/login 的请求(因为类上有 @RequestMapping("/users"),所以合起来就是 /users/login)

public MessUntil login(@RequestBody FUsers o)

→ 前端发来的 JSON 会自动封装成一个 FUsers 对象(包含 uname 和 upass)。

FUsers u=usersService.login(uname,upass);

→ 调用 Service 去数据库查用户。

后端返回 MessUntil.succ(u),前端拿到 res.data.status == 1,就保存用户信息到 localStorage,然后跳转到 /dashboard

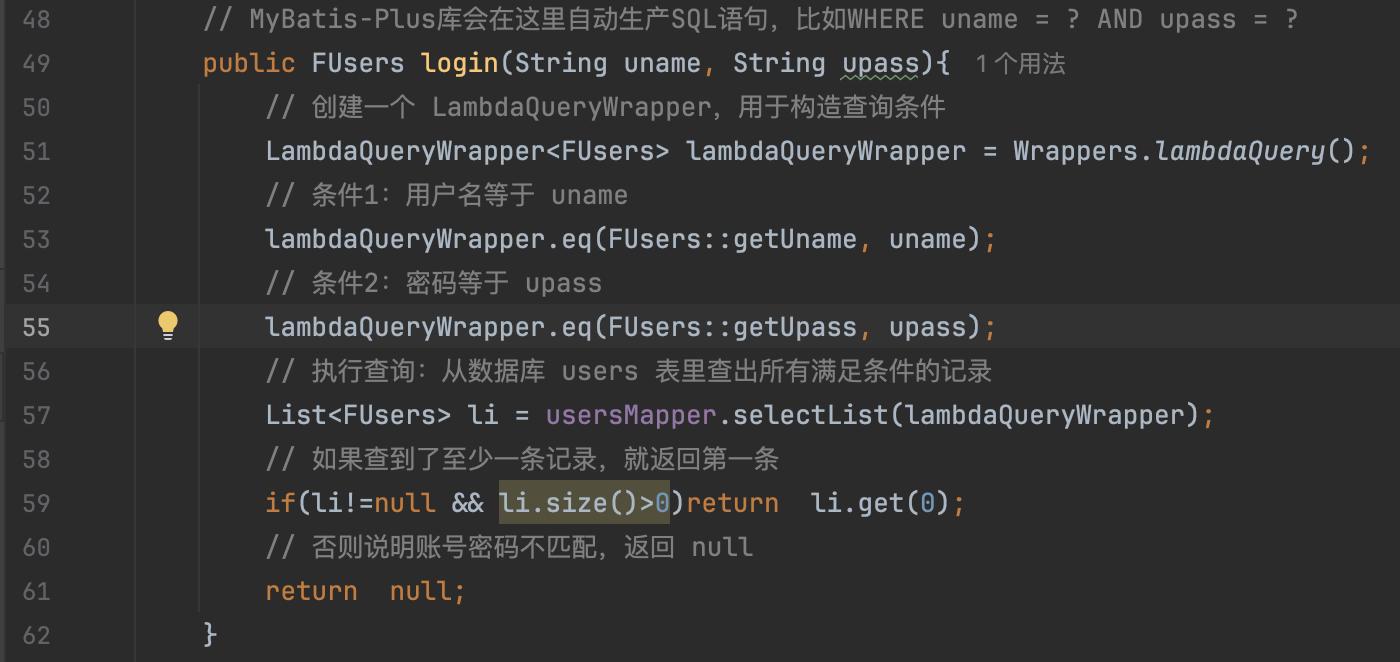

3.3、后端读取数据库

主要是这行代码:

FUsers u=usersService.login(uname,upass)

调用业务层 usersService 去查库验证(通常按 uname 和 加密后的 upass 查询),

找到就返回用户对象,找不到则返回 null。

点开这个函数可以发现,这个函数构造了查询条件并进行数据库查询

背后发生了什么

LambdaQueryWrapper:这是 MyBatis-Plus 提供的一个查询条件构造器。

.eq(FUsers::getUname, uname) 会翻译成 SQL 里的 WHERE uname = 'xxx'

.eq(FUsers::getUpass, upass) 会翻译成 SQL 里的 AND upass = 'yyy'

usersMapper.selectList(...):调用了 MyBatis-Plus 的 Mapper,生成并执行 SQL。

表名是 f_users,那最终生成的 SQL 大概是:

SELECT *

FROM f_users

WHERE uname = '前端传的用户名'

AND upass = '加密后的密码';

如果数据库里有符合的用户,就把第一条结果封装成 FUsers 对象返回。

如果查不到(账号或密码不对),返回 null。

3.4、对应.sql数据库内容

此时再看下数据库的内容,发现是对应的

还可能存在一个疑问:f_users哪里体现啊,我看代码只有大写FUsers?

在 Java 代码里你看到的是 FUsers,这是 Java 实体类,对应数据库中的表 f_users。关系是这样的:

类名和表名不一定一模一样,MyBatis-Plus 默认会把 Java 类名从 驼峰转下划线小写 来映射到数据库表:FUsers → f_users。

字段名也是类似映射:upass → upass,uname → uname。

也就是说,虽然代码里都是大写 FUsers,但 MyBatis-Plus 会自动知道要操作数据库的 f_users 表。

此外,点击FUsers.java的类进去看,也是发现和f_users是对应的

本文来自博客园,作者:JaxonYe,转载请注明原文链接:https://www.cnblogs.com/yechangxin/articles/19054158

侵权必究

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号