资产台账总是对不上?这台“自动化扫描仪”让我彻底告别手动登记! - 实践

在工作中,最头疼的事情之一,就是老板突然问一句:“咱们现在到底有多少台设备?咱们监控的覆盖率怎么样??” 面对成百上千、甚至跨多个网段的IP地址,手工去梳理和登记资产信息,不仅工作量巨大,而且极易出错,后期维护成本也高。

最近两周,体验了一款资产自动发现能力,它主打的就是“一键发现,自动纳管”。今天就从一线运维的角度,和大家分享一下我的真实测试感受,聊聊它的实用价值。

一、功能体验:化繁为简的“一键发现”

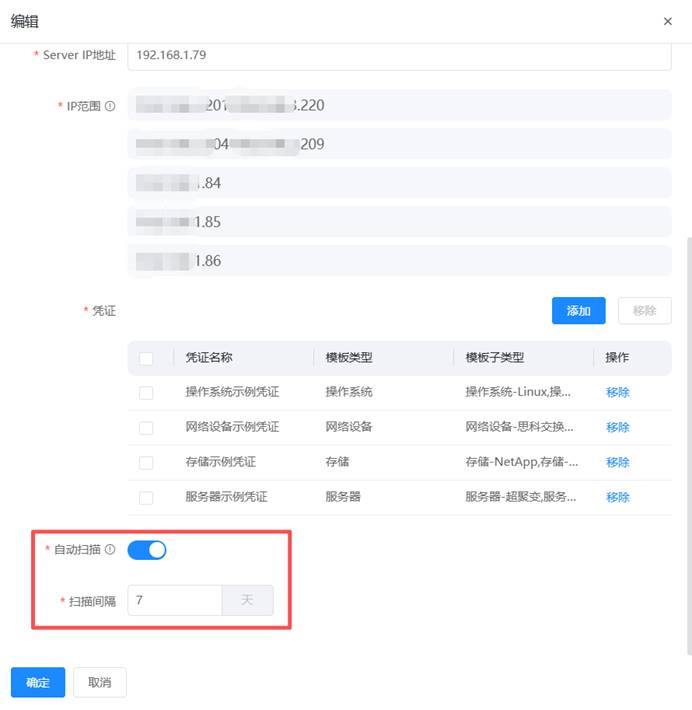

这个功能的入口很直观,核心处理就三步:填写IP网段 -> 一键扫描 -> 一键监控。

能发现什么?

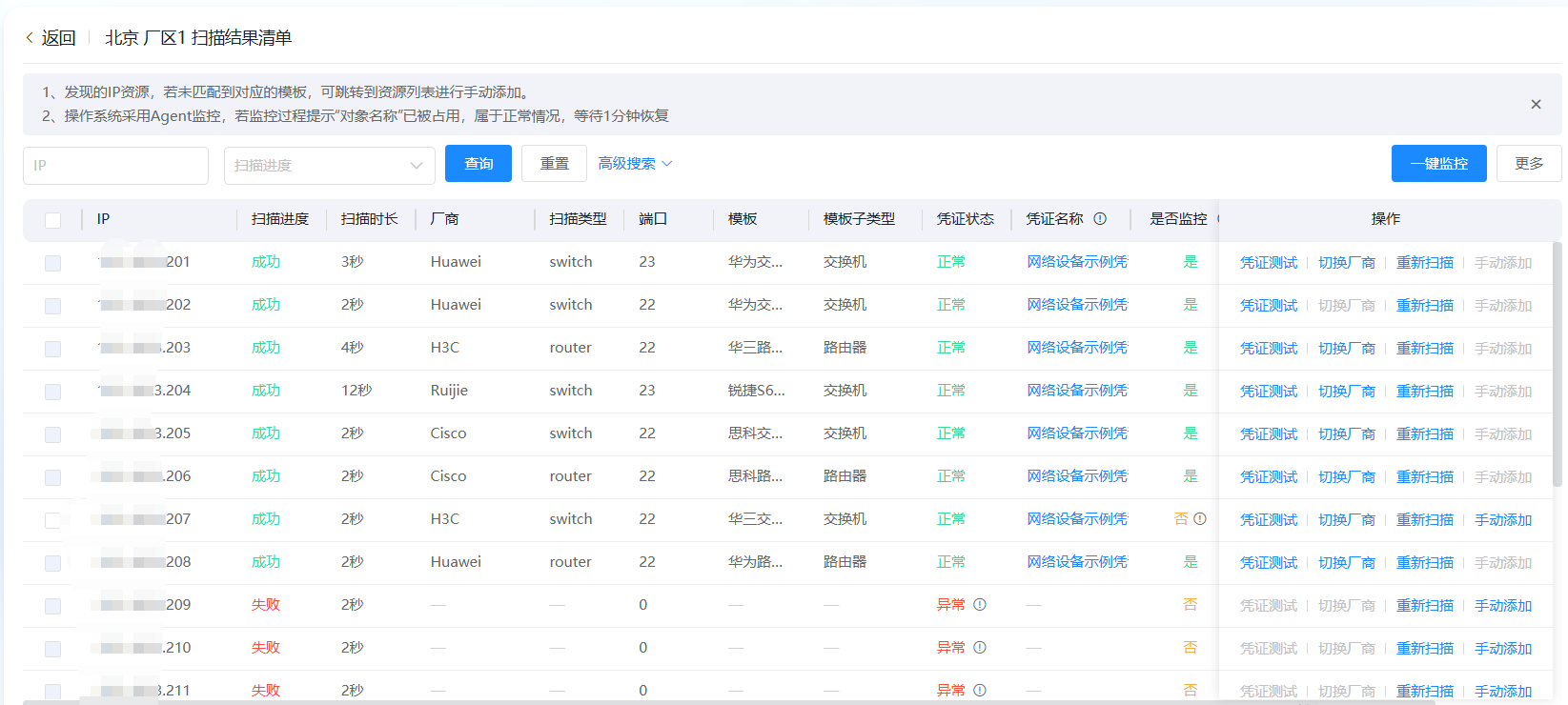

它远不止是扫描在线IP。通过深度探测,它能自动识别出设备的类型(是服务器、网络交换机,还是防火墙)、操作系统(Linux、Windows及其具体版本),甚至部分硬件型号。测试中,它准确找出了我们机房里的华为路由器、华三交换机和一批Linux应用主机,识别率相当高。

发现之后怎么办?—— 与监控的无缝融合

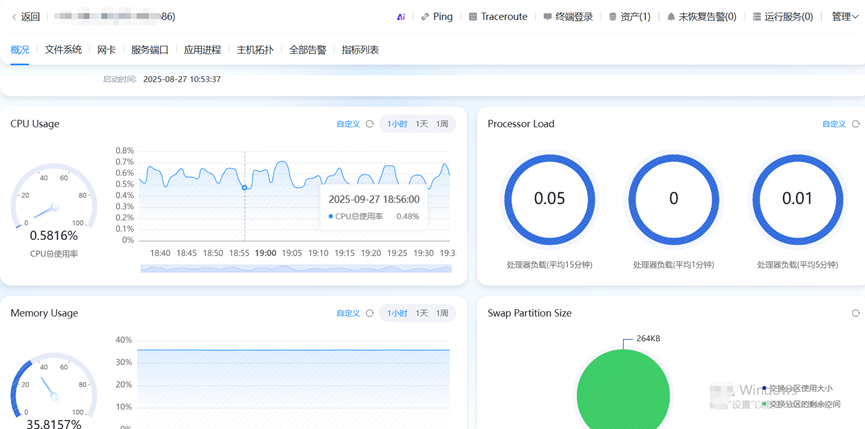

扫描结果不是一个冰冷的列表,而是一个可操作的“待监控资产池”。我行一键勾选,系统就会自动为这些设备应用预置的监控模板。比如,识别为Linux的机器,自动挂载系统指标监控(CPU、内存、磁盘);从发现到纳入监控体系,全程几乎无需手动安装,把“入库”的繁琐工作量降到了零。

持续的价值:定时扫描

我设置了一个每周一次的定时扫描任务。这意味着,以后只要有新设备上线(比如新项目部署了测试服务器),只要接入网络,下周它就会自动出现在平台里,我再也不会缘于忘了手动添加监控而背锅了。这完成了资产管理的自动化闭环。

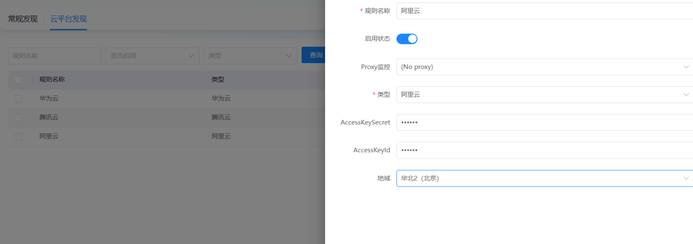

支持云资源

除了物理网络,它还支持依据配置API密钥等方式,对主流云平台(如阿里云、腾讯云)的云服务器、数据库等资源进行发现和纳管,这对于混合云架构的公司非常友好。

二、总结与建议

总而言之,这个资产自动发现能力,是我近期体验过比较实用的运维作用之一。

效率得到切实提升,以往手动梳理一个C类网段(254个IP),从扫描、排查到登记录入监控系统,往往需要大半天时间。现在使用这个机制,整个过程大概只要求十几二十分钟,结果就能清晰地展示出来,确实节省了不少时间。

当然,从大型企业环境的角度出发,我也希望它在未来能变得更加完美:

- 支持网段批量导入:我们管理着大量分散的网段,在Web界面逐个添加效率较低。如果能支持通过档案批量导入IP段列表,会对大规模更加友好。

- 明确扫描失败原因:目前对于扫描失败的IP,提示比较模糊。假设能明确告知是“网络不可达”、“端口被过滤”,将极大地辅助大家进行网络排查。

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号