实用指南:如何理解Transformer的自注意力机制

本章博客主要分成三部分,第一部分包括第一章和第二章,是一些必要的数学知识回顾和概念学习;第二部分包括第三章和第四章,主要介绍了Transformer的核心计算以及对应的单头和多头计算示例;第三部分即第五章,主要是视觉领域的Transformer.

主要目的是为了让自己将一些数学原理和Transformer的核心处理方法可以形成自恰,不求说非常深入地了解掌握Transformer,但求为以后能更深入了解这个伟大的算法铺一下路。

1.向量点积

几何意义:通过投影的方法来计算:

代数意义:通过向量的坐标进行计算:

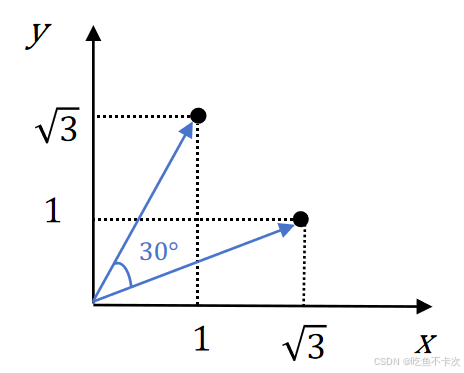

这里举个例子来感受下点积的几何和代数计算:计算向量 a=(,1)和 b=(1,

) 的点积,向量 a 与x轴夹角30°,向量 b 与x轴夹角60°

代数方法计算

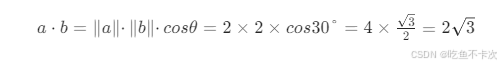

几何方法计算

两向量夹角:θ = 60° - 30° = 30°

需要注意的点:

1.点积的值范围从 −∞ 到 ∞,具体值取决于向量的模长和夹角。

2.可以通过余弦相似度来表示两个向量的相似度,余弦相似度的范围是[−1,1],其中1表示两个向量方向完全相同,相似度最高;-1表示两个向量方向完全相反,相似度最低;0表示两个向量正交,没有相似性。

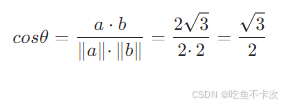

比如在上面例子中,将值代入可求得这两个向量的余弦值:

2.矩阵乘法

2.1矩阵左乘

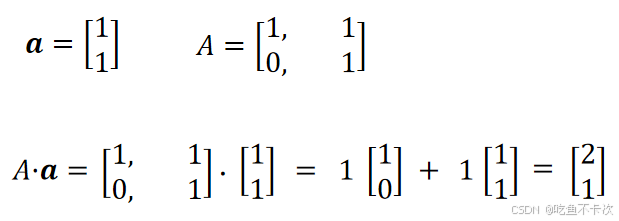

我们在学习线性代数的时候,一般都是给定一个向量,一个矩阵A=[[1,1],[0,1]],然后通过下面这种方式来计算向量和矩阵的乘法,最后得到新的向量

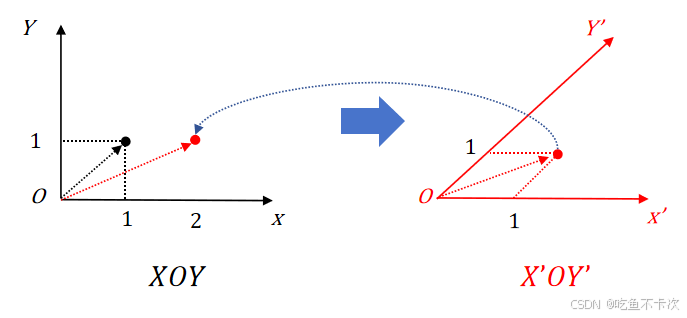

那么矩阵左乘做了什么才让向量a从变成了

呢?具体可以去b站找3blue1brown的《线性代数的本质》课程来看,我这里只是简单介绍一下矩阵变换的过程:

(1)矩阵AAA相当于构建了一个新的坐标系,从矩阵A的第一列看,x轴的基向量没变化,还是

;从矩阵AAA的第二列看,y轴的基向量从

变成了

,相当于变换后的坐标系

轴和

轴夹角变成了45°

(2)那么在这个新坐标系′中,也存在顶点为(1,1)的向量,不过映射回坐标系

中就不是(1,1),而是(2,1),也就是我们通过矩阵左乘计算得到的结果。

(3)也就是说在坐标系中,顶点(1,1)经过矩阵A的线性变换之后变成了顶点(2,1),换句话来说,在

坐标系的顶点(1,1)和

坐标系中的顶点(1,1)通过矩阵A的线性空间变化,使得

坐标系中的顶点(1,1)映射回

坐标系就是点(2,1)

那么线性变换有什么用呢?我觉得下面这句话说得特别好,引用自卢菁老师的《速通深度学习数学基础》P18:对于向量x,基于新的需求,我们可能需要从新的角度进行观测,新的角度有可能将某些特征放大,同时忽略一些无关因素。

比如在这里,我们可以明显观察到经过线性变换后的顶点(2,1)相比之前距离原点(0,0)的距离更远了,或许在这个观测角度下,可以放大某些特征,可以让某些特征更加明显。

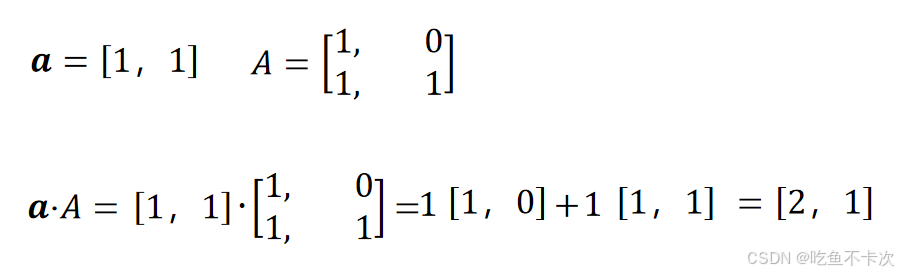

2.2矩阵右乘

其实这个和矩阵左乘是一样的,只不过向量aaa从列向量变成了行向量,矩阵A也进行了转置变成了

,并且最后得到的结果也是行向量

,矩阵右乘,矩阵右乘,矩阵右乘

如下所示。

在深度学习中,向量aaa一般就是输入值,矩阵A是可以模型需要学习更新的权值,结合前面说的,经过矩阵变换,从新的角度进行观测,新的角度有可能将某些特征放大,同时忽略一些无关因素。这就是线性代数在深度学习中的实际运用。

3.自注意力机制

3.1相似度

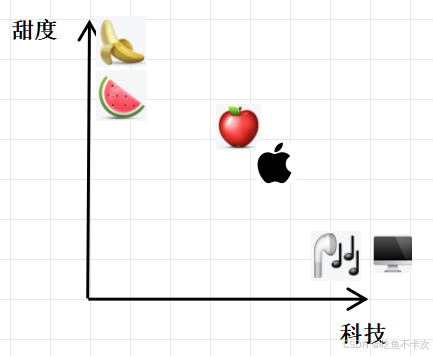

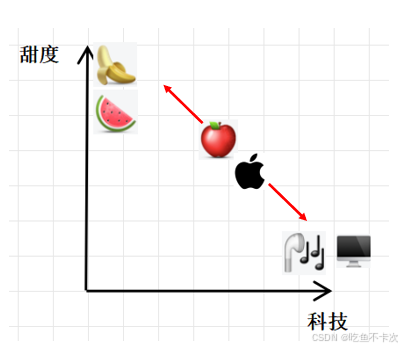

假设现在有一个二维空间,分别表示科技量和甜度,那么如下图可知,电脑、蓝牙耳机的科技量拉满,甜度基本为0;而香蕉和西瓜的甜度拉满,科技量也基本为0;

假设香蕉的向量记为fruit1=(0.0005,90),西瓜的向量记为fruit2=(0.001,80),假设电脑的向量记为machine1=(95,0),耳机的向量记为machine2=(60,0).

(1)水果间的向量点积:

即香蕉和西瓜的向量点积为fruit1·fruit2=0.0005·0.001+90·80=7200.0000005

(2)科技产品间的向量点积:

即电脑和耳机的向量点积为machine1·machine2=95·60+0·0=5700

(3)水果和科技产品间的向量点积:

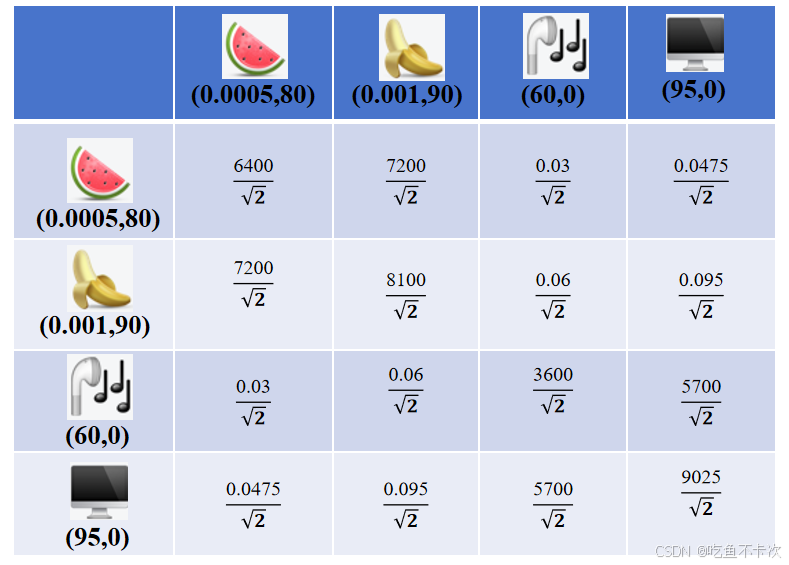

比如香蕉和电脑的向量点积 fruit1·machine1=0.0005·95+90·0=0.0475,这样一下子就能看出来区别了,香蕉和电脑的相似度明显低于水果间的点积,也明显低于科技产品间的点积,具体可以见下表。

(4)自身的向量点积:

比如电脑和电脑的向量点积machine1·machine1=95·95+0·0=9025,是当前相似度最大的;

再比如西瓜和西瓜的向量点积fruit2·fruit2=0.001·0.001+80·80≈6400,此时我们发现西瓜自身的相关度还没有香蕉和西瓜的向量点积大,不应该自身的向量点积是最大的吗?

这里就是前面说到的点积的大小取决于向量的模长和夹角,在这里西瓜自身的夹角为0,已经是最相似的一个角度,但是模长没有香蕉的大,所以自身点积小于香蕉和西瓜的点积。

但如果下表使用余弦相似度(cosθ)表示的话,那么自身的相似度是最大的,即对角线都为1。

在Transformer中不使用余弦相似度来表示每个token之间的相似度,而是使用向量的点积获取原始注意力分数,再通过除以向量维度的平方根()进行缩放,从而得到最终的相似度表示,如下表所示。

这里需要注意以下几点:

1.没有使用余弦相似度来表示token之间的相似度是为了保留每个token的模长信息,也是为了充分学习到当前token和其他token的相似度信息,而不是为了每次都得到自身的相似度最大的这个基本事实。

2.除以向量维度的平方根()这样做是为了避免向量维度过高,导致最后计算的向量点积结果过大,也是为了避免一些点积结果太大,容易导致经过softmax后很多值变成0,不利于构成权重矩阵。

3.所谓的token就是这些物品向量化后的结果,在这里就是二维的向量,分别为[0.0005,80],[0.001,90],[60,0],[95,0],那么tokens就是这些向量的拼接,每一行代表一个token,每一列代表一个维度信息;(这里再插一嘴,NLP任务中的token是指句子分词后的向量表示,CV任务的token是指切分成小图之后的向量表示)

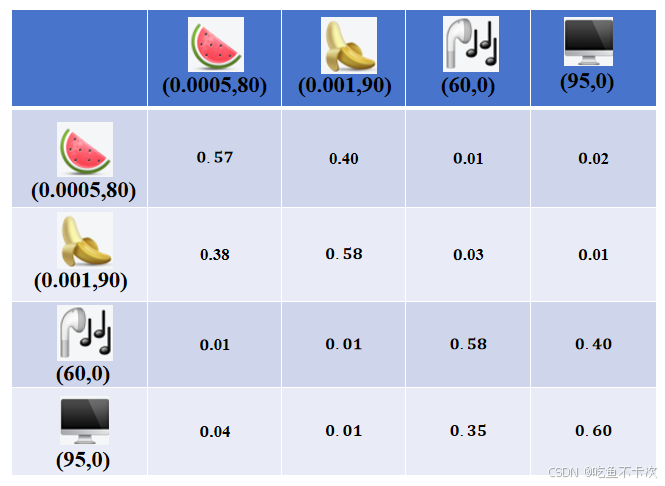

最后需要通过softmax来输出当前token对每个token的注意力,由于上面的例子的值过于极端,经过softmax后自身的注意力权重变成1,不利于举例说明transformer中的相似度,所以下表经过softmax后的数值是重新编的,主要用来理解完整过程的,softmax的计算公式如下:

从下表可以看到经过softmax之后,每行的和均为1,以第一行为例,站在西瓜的角度,分配0.57的注意力权重给西瓜,0.40的注意力权重给香蕉,0.01的注意力权重给耳机以及0.02的注意力权重给电脑。

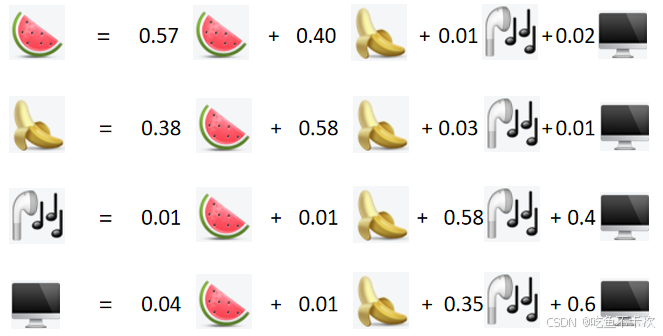

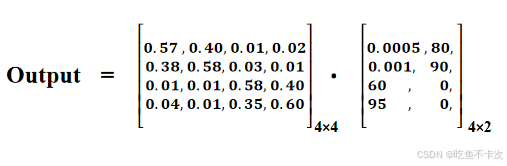

根据上表中的权重矩阵来更新每个token的值,如下所示

以西瓜和香蕉为例子来计算更新后的向量,如下所示,其中,西瓜和香蕉经过自注意力计算后变成(2.5,81.6)和(2.75,82.6),这两个向量相较之前,在二维空间上的欧氏距离更小了,说明注意力机制拉近了相近的两个token。

西瓜:0.57*(0.0005,80)+0.40*(0.001,90)+0.01*(60,0)+0.02*(95,0)

=(0.000285,45.6)+(0.00040,36)+(0.6,0)+(1.9,0)

=(2.5,81.6)

香蕉:0.38*(0.0005,80)+0.58*(0.001,90)+0.03*(60,0)+0.01*(95,0)

=(0.00019,30.4)+(0.00058,52.2)+(1.8,0)+(0.95,0)

=(2.75,82.6)如果使用矩阵乘法表示的话就是如下所示:

另外还需要注意一点,就是尽管科技产品类和水果类的相关性很小很小,最后经过softmax后也会分配一个权重,哪怕这个权重也是很小很小的值,所以我个人的理解是自注意力计算最直接的结果就是让相似的token联系更紧密,但是也会分配适当的权重给一些不相关的token,是为了让每个token的表达都更加丰富和具有全局感知能力。

因此“苹果”在上下文中作为可以吃的水果时,经过多次自注意力计算,将逐渐向水果类靠近(即左上角区间);当“苹果”在上下文中作为使用的手机时,经过多次自注意力计算,将逐渐向科技产品类靠近(即右下角区间)。

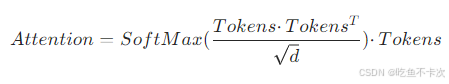

3.2Self-Attention

前面在计算相似度权重并更新值的过程,可以使用下面这条公式表示:

不过,我们观察到这样会存在一点问题:(1)Tokens作为输入,需要身兼三职,除了要作为相似度权重计算的查询者和被查询者,还要作为输出值的基准值;(2)整个Attention计算过程没有可学习的参数,也就没有梯度更新优化整个过程。

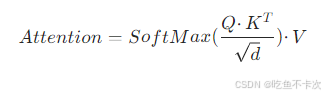

那么为了解决这两个问题:

引入了,使得

,然后通过下面这条式子来计算Attention,注意,这里的d表示的Q/K/V的维度数,也就是列数:

这样子就可以使得tokens有了Q、K、V三个分身可以各司其职,并且这三个矩阵是可学习的,学习找到一个新的角度去将某些特征放大,同时忽略一些无关因素。

举个例子,现在有一句话:I like to eat banana and "Apple",also like to play computer game and use "Apple" phone.

对于我们人类来说很明显,第一个“Apple"指代的是水果,第二个”Apple"指代的是手机。

那么如何通过self-Attention注意力机制也学习到这一点呢,换句话说经过self-Attention后,第一个“Apple"对于banana的权重大于对于computer的权重,使得第一个“Apple”和banana更靠近;同理,也要使得第二个“Apple"和computer更靠近。这一步也就是我们在3.1所说的内容,通过计算相似度并更新每个tokens的值。

那么如何让这个过程更快收敛并且实现更好的效果呢,就需要引入,

首先知道什么时候用到,这三个矩阵是用在计算QKV的,如下所示:

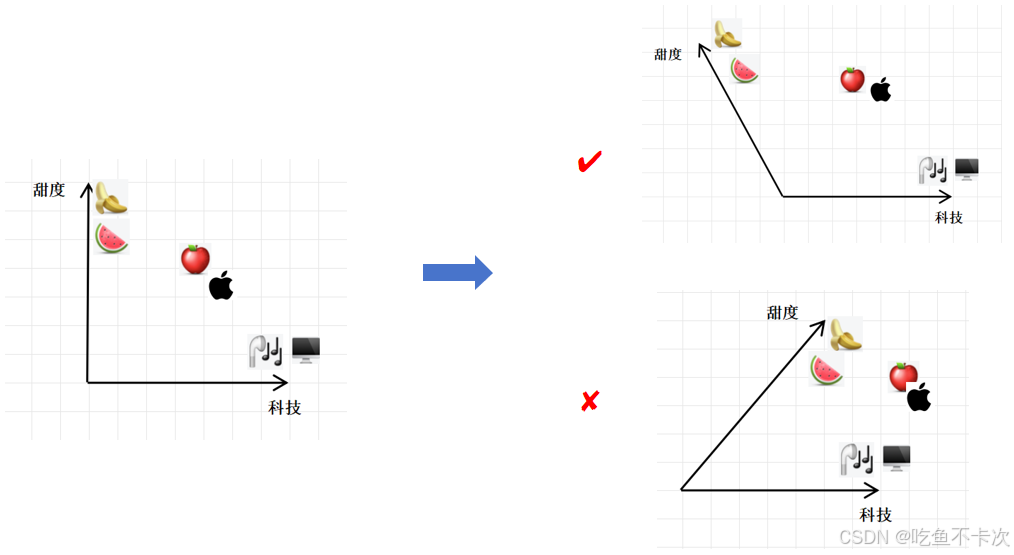

其中Q和K是用来计算相似度并生成权重矩阵的,基于“相似的token相似度更大,不相似的token相似度更小”的任务下,和

的作用就是为了将水果类和科技产品类在新的坐标系下距离更远,换句话说,就是模型在优化的过程中不断地去更新

和

这两个值,从而让水果类和科技产品类这两类变得更好区分,从而在计算相似度的时候更能够体现出哪些”相似“,哪些”不相似“,可以结合下面的示图理解。

V是最后进行权重计算的基准值,为啥基准值不直接使用原始的tokens,而是使用和矩阵相乘后的结果呢?

同样的,如果使用原始的tokens,那么前面计算的注意力权重只是在决定“复制”多少原始的、未经处理的语义信息,这样就变成了简单的计算过程了,并不包含学习优化过程,这样是没有意义的;

而tokens和矩阵相乘,还是那句话,加入了可学习的矩阵,可以根据任务的不同找到一个新的角度去将某些特征放大,同时忽略一些无关因素。例如,对于情感分析任务,

矩阵可能会放大与情感相关维度的语义信息,弱化其他无关维度的信息。

3.3Multi-Head Attention

在了解单头注意力机制后,现在再来看多头注意力机制,这两者其实就一点不相同,就是从单头变成了多头,那么在哪里多头呢?

还记得前面说的,通过这三个可学习的矩阵,去找到一个新的角度去将某些特征放大,同时忽略一些无关因素,这个就是self-Attention即单头注意力机制的核心;

现在假设通过多组()这样的可学习的矩阵,是不是就可以找到多个角度去将某些特征放大了,事实上确实是这样,这种方式叫做Multi-Head Attention多头注意力机制;

当然multi-Head Attention也存在其他变体,主要是介绍这种:即还是通过一组()这样的可学习的矩阵,和单头注意力机制一样计算得到Q/K/V;然后对Q/K/V的列拆分成heads组,每组有d/heads列,即每个token包含d/heads个维度;然后再对heads个组分别计算注意力权重并更新每个组的V值;最后将heads个V值进行拼接得到多头注意力机制的计算结果。

这样的表述是很枯燥抽象的,可以结合下一章的计算示例来理解该过程。

4.计算示例

4.1self-Attention

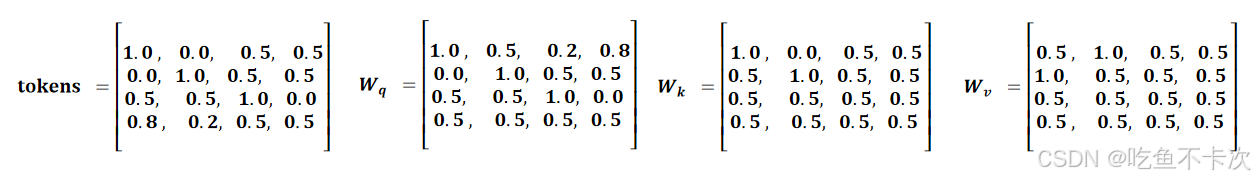

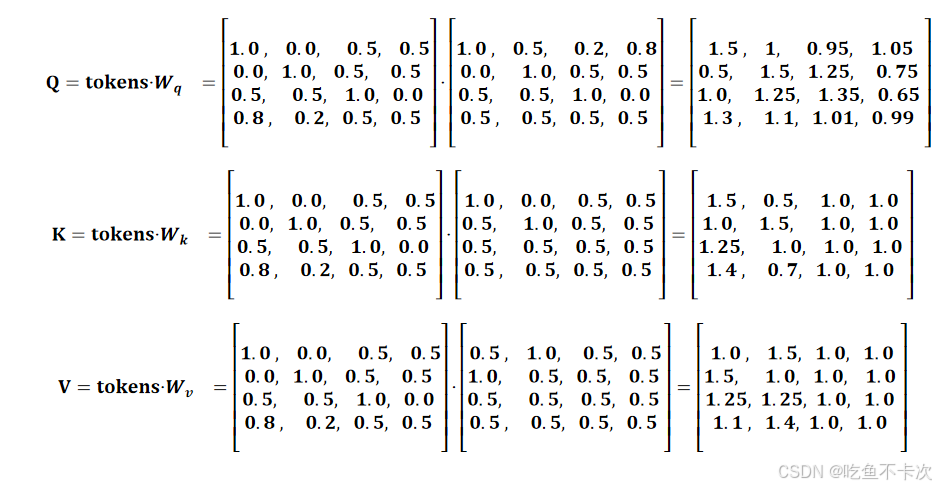

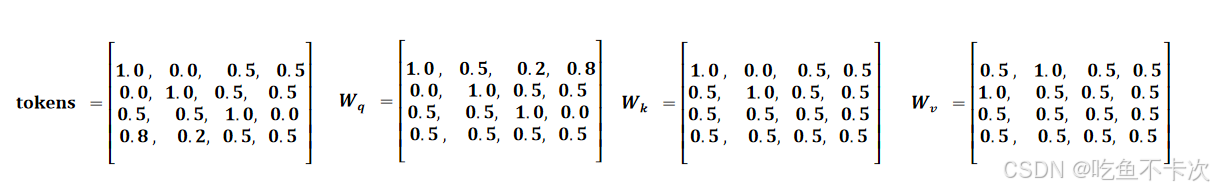

这里就不以前面的香蕉,西瓜,耳机,电脑为例了,以维度为4作为例子说明计算过程,是和token维度相同的矩阵,即矩阵的列数为4,所以矩阵就是4x4的矩阵(当然也可以对输入的token进行升维或者降维,这里是保持原始的维度);

具体计算过程如下所示:

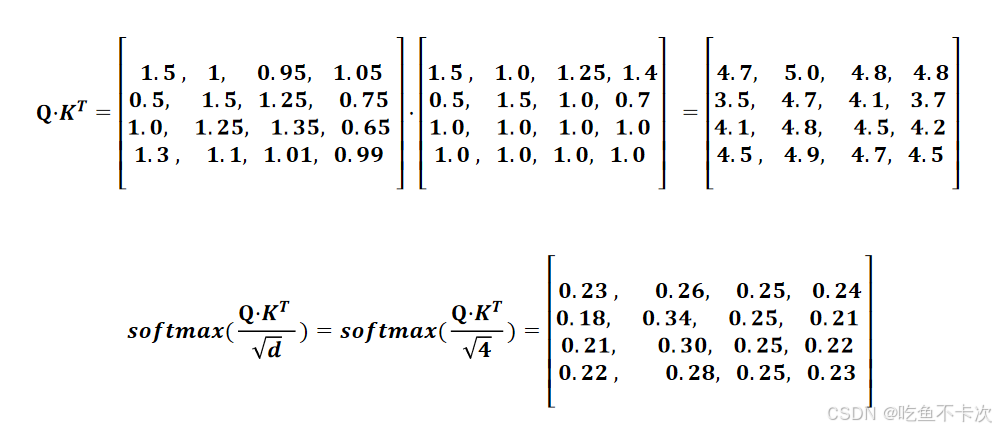

(1)首先通过矩阵乘法,可以计算得到Q、K、V的值:

(2)然后计算权重:

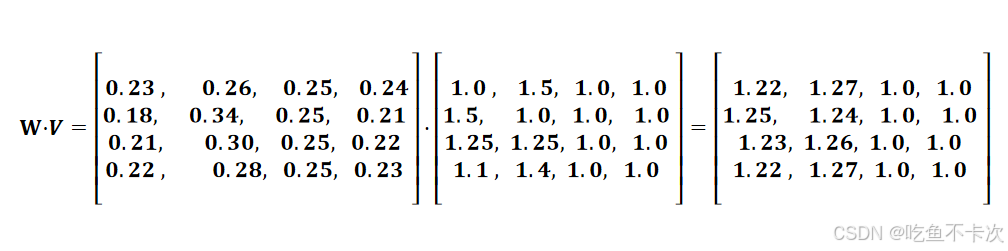

(3)最后计算输出结果为:

4.2Multi-Head Attention

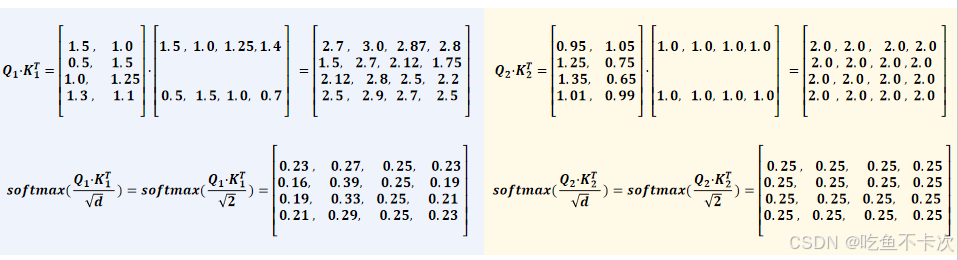

继续以4.1的为例子,设置heads=2,即分成两个头,计算过程如下所示:

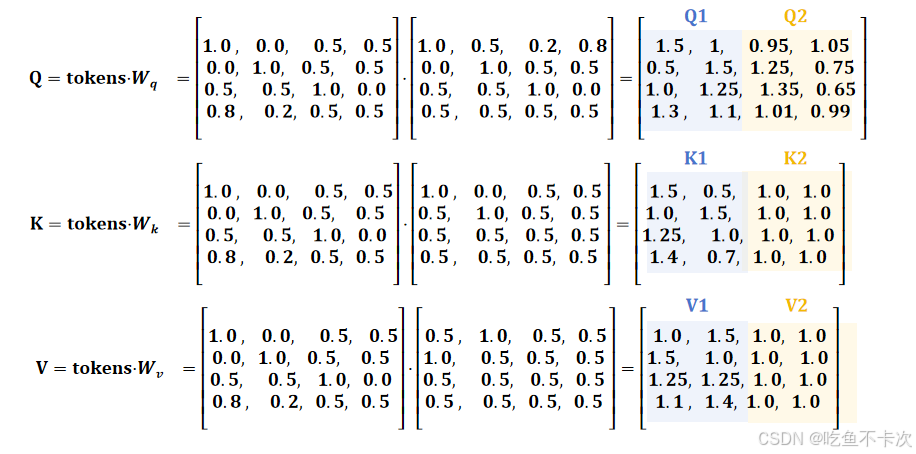

(1)首先通过矩阵乘法,可以计算得到Q、K、V的值,可以看到这一步计算得到的QKV和单头注意力计算得到的是一样的,只不过heads=2时需要将Q,K,V都拆成两组,每组的维度是2,如下所示,蓝色区域为一组,黄色区域为一组。

(2)然后计算权重,这里开始体现计算的区别了,Q1,K1和V1为一组计算,Q2,K2和V2为另一组计算,需要注意的一点是d此时是2,因为Q、K、V拆分成每个组后的列数为2,如下所示:

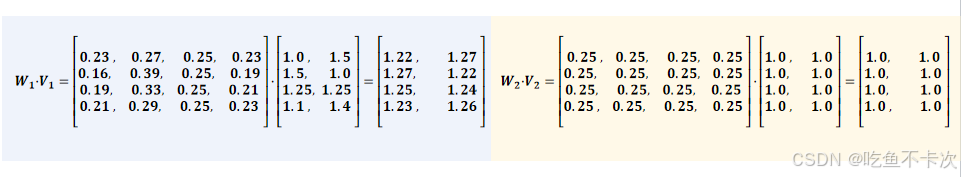

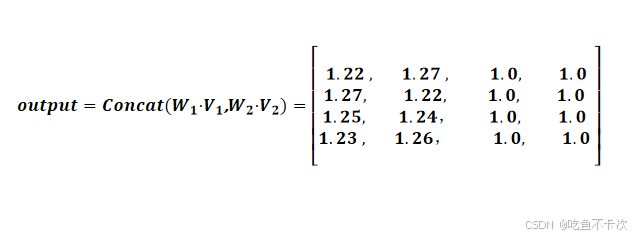

(3)接着分别计算输出结果为:

(4)最后需要对两个头的输出结果进行拼接,最后输出结果如下:

5.Vision Transformer

详细内容可以直接去看我的这篇博客,在这里我就只摘出来一部分进行介绍。

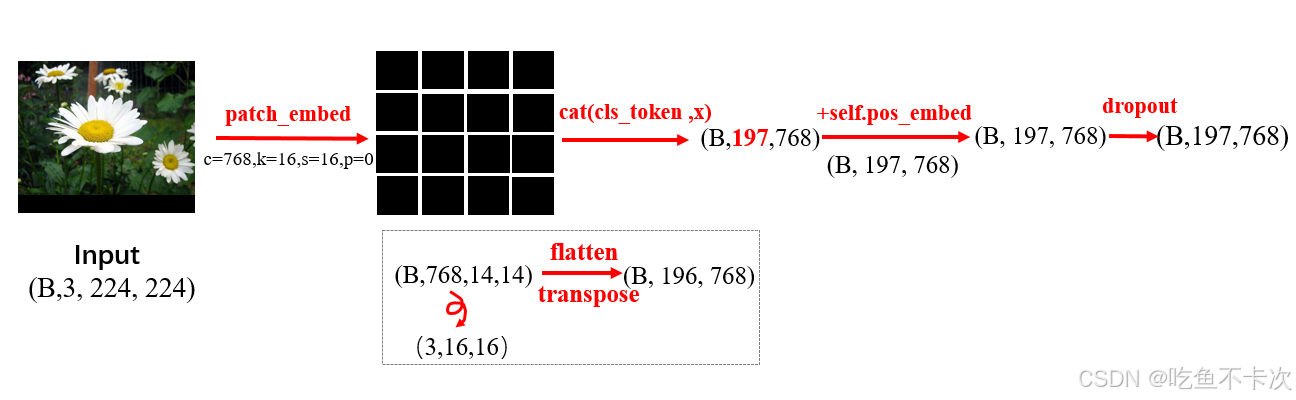

首先是图片如何转换成token,在CV中不可能对每个像素都处理成一个个token,为了降低计算量,所以设计了将图片裁剪成小块的方式,如下图所示,将一张(224,224)像素的图片按照(16,16)像素大小无重叠地切分成了196个小块,最后还需要在首位加上一个cls token,以及给每个token补充位置编码信息,将这样的输出做为tokens输入到Transformer的Encoder中。

之前我们关注的是香蕉,西瓜,电脑和耳机的相似性,在CV中我们就是去关注每个小块间的相似性,利用高维特征的相似性计算,从多个角度找到哪些小块“相似”,哪些小块“不相似”。

其次再来看下这三个矩阵,在CV中没有明确地去定义这样的矩阵,而是通过一个Linear层来生成三个这样的矩阵,可以理解为这三个矩阵是共享权值的,多头也是通过直接拆分Q、K、V的维度进行计算。

#Linear(in_features=768, out_features=2304, bias=True)

self.qkv = nn.Linear(dim, dim * 3, bias=qkv_bias)

qkv = self.qkv(x).reshape(B, N, 3, self.num_heads, C // self.num_heads).permute(2, 0, 3, 1, 4)

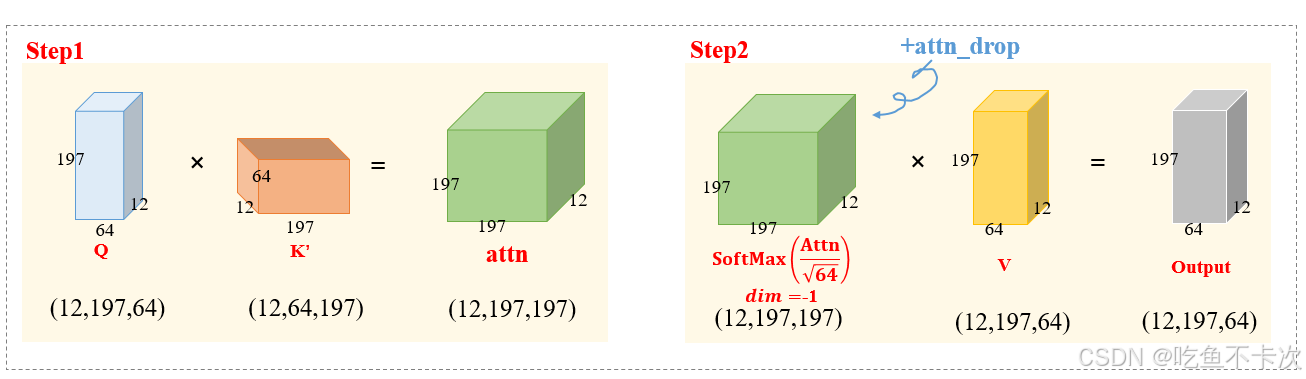

q, k, v = qkv[0], qkv[1], qkv[2]最后看看Multi-Head Attention的核心计算过程,这部分其实就是和我们前面介绍的计算过程是一样的了。

最后再放一个DeepSeek生成的挺好的例子,假设我们有一张包含一只猫的图片,被分割成16x16的小块。

- 一个头可能会强烈地关注所有包含“猫毛纹理”的小块。当它处理猫肚子上的一个小块时,它会给猫背上、猫尾巴上具有相似纹理的小块分配很高的注意力权重。这样,它就在整合“猫”这个物体的整体信息。

- 另一个头可能会关注空间上的邻近关系。它帮助模型理解猫的鼻子小块应该和猫的眼睛、嘴巴小块关系密切,从而更好地勾勒出猫的脸部。

- 第三个头可能会发现一些对比性关系。例如,它可能发现“猫”的小块和背景中“沙发”的小块在特征上差异很大,从而帮助模型分离前景和背景。

参考资料:

[1]这是地表最简洁的LLM注意力讲解,吧【从零开始训练大模型03】_哔哩哔哩_bilibili

[2]注意力机制背后的数学原理:关键字、查询和值矩阵_哔哩哔哩_bilibili (没找到原作者出处,b站这个是转载的)

[3]卢菁老师.《速通深度学习数学基础》

[4]详解Transformer中Self-Attention以及Multi-Head Attention_transformer multi head-CSDN博客

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号