三次电梯题目的总结与感悟

一、三次电梯作业回顾:

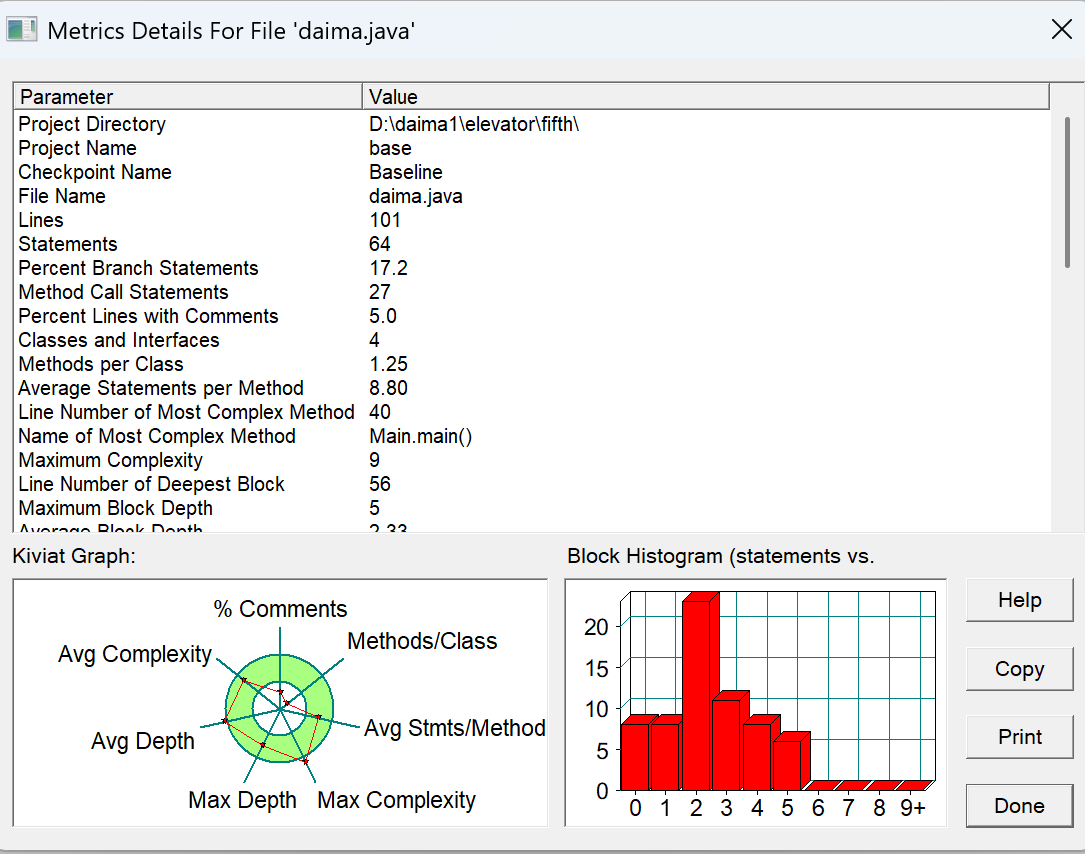

题目1:单类设计实现基本调度

核心需求:实现单电梯的基本调度逻辑。

考察重点:面向对象基础、状态管理、简单算法设计。

难点:请求队列管理、方向判断、移动逻辑。

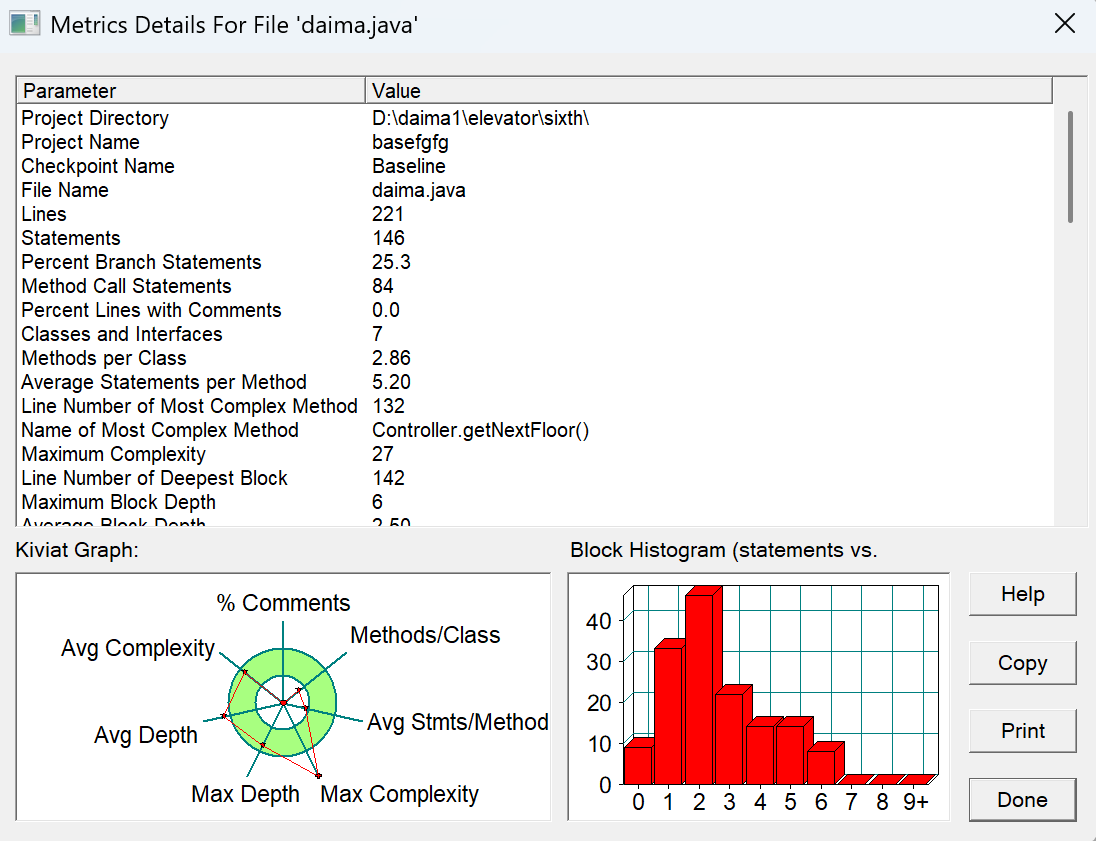

题目2:基于SRP原则的迭代设计。

新增要求:拆分职责到多个类(电梯类、请求类、队列类、控制类)

考察重点:单一职责原则、类间协作。

难点:请求过滤逻辑、调度算法优化。

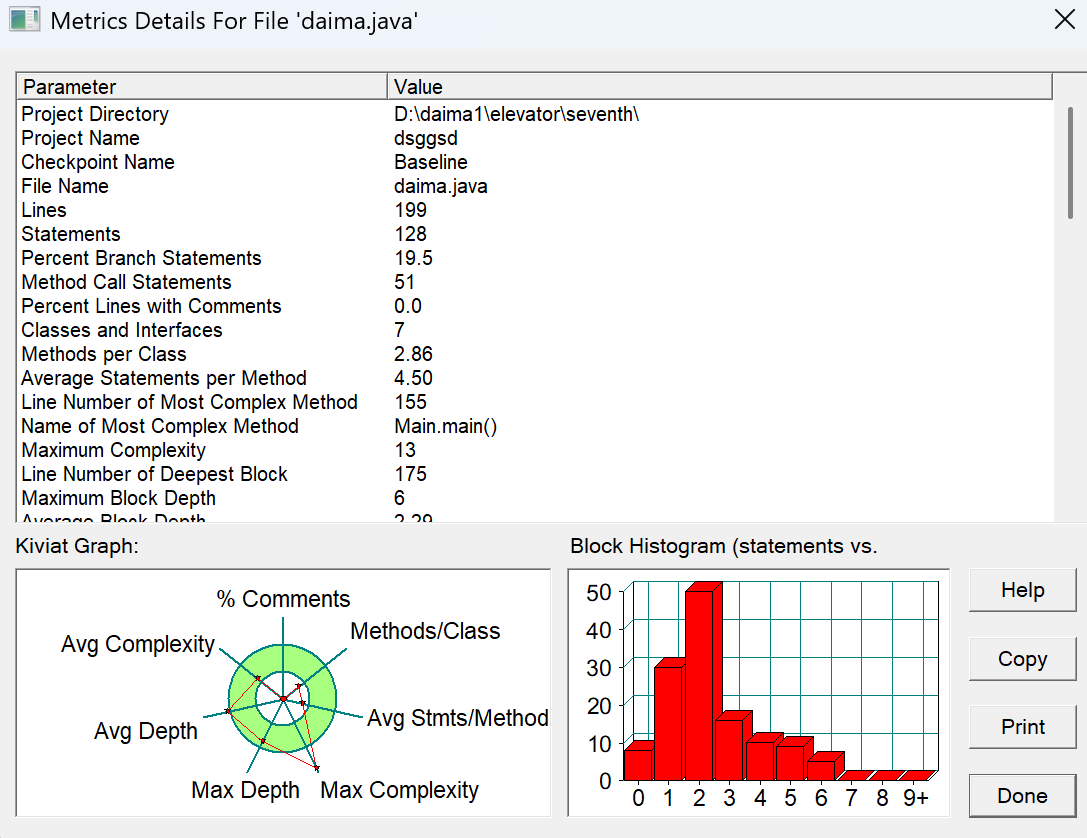

题目3:引入乘客类的增强设计

新增要求:乘客类与请求转换机制。

考察重点:对象协作关系、需求变更适应能力。

难点:请求转换逻辑、多阶段请求处理。

二、各次作业代码问题分析

第一次作业问题分析

主要问题:

方向判断逻辑缺陷:仅根据目标楼层判断方向,未考虑运行中可能出现的同方向请求。

请求处理顺序错误:简单合并内外请求后统一排序,违背"同方向优先"原则。

状态管理缺失:没有实现STOP/MOVE状态转换。

楼层有效性验证缺失:未处理超过最大/最小楼层的请求。

输出格式错误:移动过程中每层都输出,但题目要求只在到达目标层时输出。

典型错误场景:

当存在3楼外部上行请求时,电梯从1层移动到3层的过程中不会响应2层的同方向请求。

第二次作业问题分析

// 控制器类中的方向判断逻辑

主要问题:

职责划分不合理:

控制器类承担了过多调度逻辑。

请求队列类缺少过滤重复请求的方法。

电梯类包含业务逻辑(isValidFloor)

调度算法缺陷:

仅比较队列首个请求,未扫描所有可能请求。

未实现LOOK算法(电梯到端点自动转向)

重复请求处理缺失:

未实现题目要求的相同请求过滤。

请求处理顺序错误:

外部请求未按方向分组处理。

内部请求未考虑电梯运行方向。

应该优先处理第一个内部请求或第一个外部请求,在第一个内部请求或第一个外部请求处理完以后,后面的请求队列次序-1。

测试用例失败示例:

输入:

1 10

<5,DOWN>

<5,DOWN>

<3>

END

预期应过滤重复的<5,DOWN>,但代码会处理两次

第三次作业问题分析

java

// 请求转换逻辑缺失

主要问题:

需求理解偏差:

未将外部请求的目的楼层加入内部队列。

仍然使用旧版请求格式(源楼层+方向)

对象设计缺陷:

乘客类未实际参与业务流程。

请求类未区分内外类型。

方向判断逻辑错误:

根据请求源楼层判断方向,而非目的楼层。

未处理跨层请求(如从5层到3层应下行)

楼层有效性验证缺失:

未检查目的楼层是否合法。

典型错误场景:

输入:

1 20

<5,8>

END

三、共性问题的深度剖析

1. 需求分析阶段

过早编码:未充分理解需求即开始编写代码。

边界条件遗漏:未列出所有可能场景(如最高层只能下行)

示例验证不足:未用题目样例进行完整流程推演。

2. 设计模式应用

违反SRP原则:

缺少领域对象:

未建立Floor、Request等核心领域模型。

业务逻辑分散在多个类中。

3. 算法实现问题

方向判断逻辑缺陷:

graph TD

A[当前楼层] --> B{有上行请求?}

B -->|是| C[保持上行]

B -->|否| D{有下行请求?}

D -->|是| E[转向下行]

D -->|否| F[保持静止]

实际代码中缺失完整的状态转换机制

请求扫描效率低下:

应优化为只扫描第一个内部请求和第一个外部请求。

4. 测试验证不足

未建立测试用例集:

text

Case01: 基础上升请求

Case02: 跨越楼层请求

Case03: 重复请求过滤

Case04: 边界楼层测试

...

缺乏自动化测试:

四、改进方案与最佳实践

1. 领域模型重构

Elevator --> RequestQueue : 查询

Controller --> Elevator : 控制

Controller --> RequestQueue : 管理

2. 调度算法优化

java

// 改进的LOOK算法实现

3. 请求处理优化

应该优先处理第一个内部请求或第一个外部请求,在第一个内部请求或第一个外部请求处理完以后,后面的请求队列次序-1。

4. 状态管理改进

五、学习收获与感悟

1. 软件工程原则的具象化

单一职责原则的实践价值:当修改方向判断逻辑时,只需要改动Controller类。

开闭原则的重要性:通过继承Request实现不同类型请求的扩展。

2. 算法与工程的平衡

从理论上的LOOK算法到实际代码的转化:

text

理论模型 -> 状态转换图 -> 边界条件处理 -> 异常处理

3. 调试能力的提升

使用日志分析工具:

4. 工程思维的培养

版本控制:应使用Git管理三次迭代。

持续集成:建立自动化测试流水线。

六,总结:

在参与这三次电梯作业的过程中,我对软件工程的认知产生了翻天覆地的变化。起初,我单纯地将软件工程等同于编写代码,认为只要能实现功能,程序就算合格。然而,随着项目的推进,我逐渐意识到,软件工程远比想象中复杂得多,它不仅要求我们具备扎实的编程技能,更需要建立起一套完整的工程化思维体系。

每一次需求变更,都像是一场突如其来的挑战,考验着系统设计的合理性与灵活性。当新的需求出现时,我曾手忙脚乱,发现原有的设计无法轻松容纳这些变化,甚至牵一发而动全身,导致整个系统陷入混乱。这让我明白,优秀的软件设计必须具备前瞻性和扩展性,要能够预见未来可能出现的需求变化,提前做好架构规划。

而每一个 bug 的出现,也不再是令人沮丧的挫折,反而成为了我改进设计的宝贵机会。通过深入分析 bug 产生的原因,我不仅修复了当前的问题,还进一步优化了代码结构,完善了系统的逻辑。在这个过程中,我学会了如何从错误中吸取教训,如何通过反思和总结提升自己的能力。

在持续的重构过程中,我逐渐理解了软件工程的真谛。它不仅仅是代码的堆砌,更是一个不断优化、迭代的过程。每一次重构,都是对自己技术能力和思维方式的挑战与提升。我期待着在未来的学习和工作中,能够继续保持这种不断探索、持续改进的精神,在软件工程的道路上不断前行,成长为一名真正优秀的软件工程师,为打造高质量的软件产品贡献自己的力量。

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号