计算机网络面试题

1.各层协议的作用,TCP/IP协议的特点

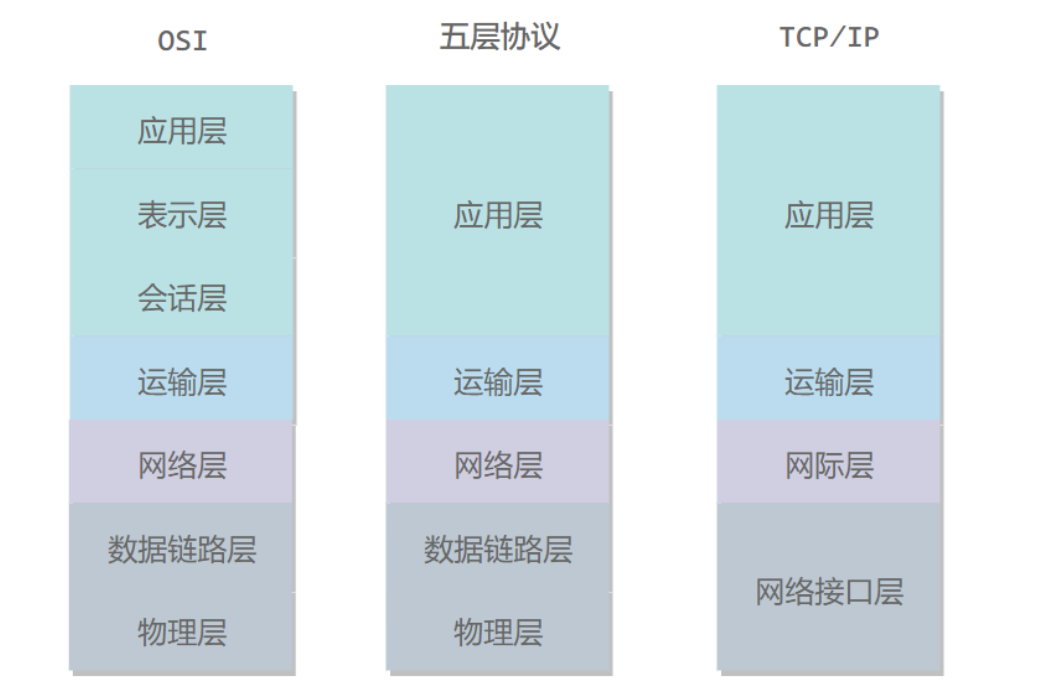

1)五层协议

· 应用层:为特定应用程序传输数据,如HTTP,DNS. 数据单位为报文。

· 运输层:为进程提供数据传输服务。运输层包括两种协议:传输控制协议TCP(面向连接、可靠,数据单位为报文段),用户数据报协议UDP(无连接、尽最大努力的数据传输服务)。TCP主要提供完整性服务,UDP主要提供即时性服务。

· 网络层:为主机提供数据传输服务。网络层把传输层传递下来的报文段或者用户数据报封装成分组。

· 数据链路层:网络层针对的还是主机之间的数据传输服务,而主机之间可以有很多链路,链路层协议就是为同一链路的主机提供数据传输服务。数据链路层把网络层传下来的分组封装成帧。

· 物理层:考虑的是怎样在传输媒体上传输数据比特流,而不是指具体的传输媒体。物理层的作用是尽可能屏蔽传输媒体和通信手段的差异,使数据链路层感觉不到这些差异。

2)OSI模型

· 表示层:数据压缩、加密

· 会话层:建立、管理会话

3)TCP/IP协议

只有四层,数据链路层和物理层合并为网络接口层。

2. 以太网特点,帧结构

以太网是一种星形、拓扑结构局域网。

以太帧格式:

· 类型:标记上层使用的协议

· 数据:长度在46-1500之间,如果太短需要填充

· FCS:帧检验序列,使用的是CRC检验方法

3.集线器、交换机、路由器的作用

1)集线器

应用在物理层。将多条以太网双绞线或光纤集合连接在同一物理介质下的设备。

2)交换机

应用在数据链路层。是一种用于电信号转发的网络设备,可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路,把传输的信息送到符合要求的路由上。

3)路由器

发生在网络层。连接因特网中各局域网、广域网的设备。在路由器中记录着路由表,会根据信道的情况自动选择和设定路由和最佳路径。

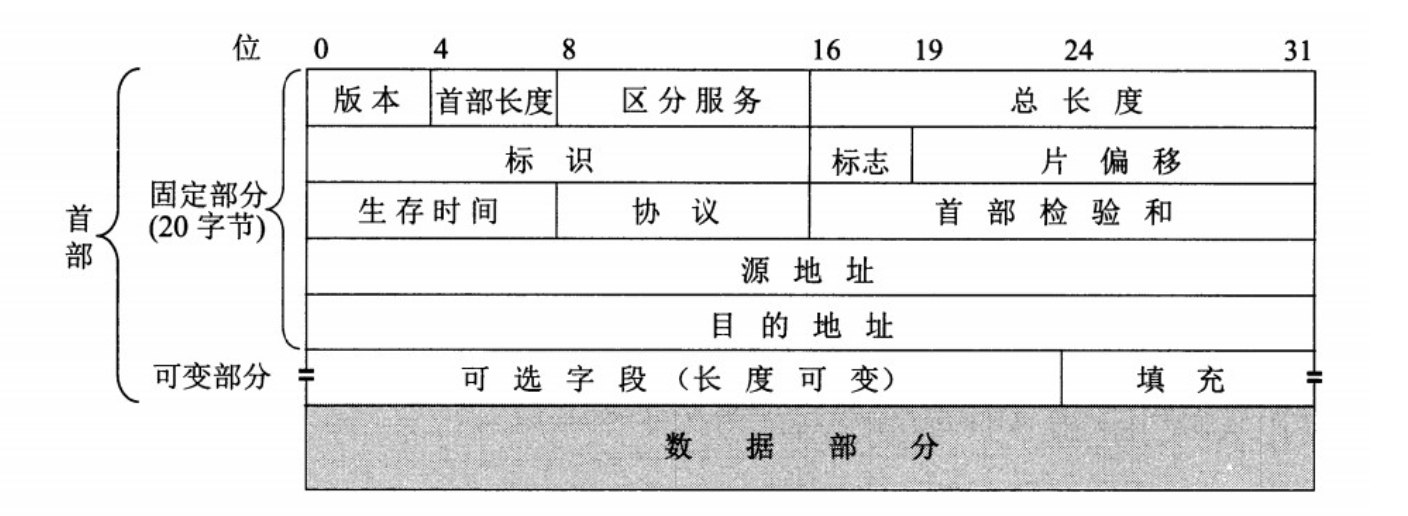

4.IP数据报常见字段的作用

-

版本 : 有 4(IPv4)和 6(IPv6)两个值;

-

首部长度 : 占 4 位,因此最大值为 15。值为 1 表示的是 1 个 32 位字的长度,也就是 4 字节。因为固定部分长度为 20 字节,因此该值最小为 5。如果可选字段的长度不是 4 字节的整数倍,就用尾部的填充部分来填充。

-

区分服务 : 用来获得更好的服务,一般情况下不使用。

-

总长度 : 包括首部长度和数据部分长度。

-

生存时间 :TTL,它的存在是为了防止无法交付的数据报在互联网中不断兜圈子。以路由器跳数为单位,当 TTL 为 0 时就丢弃数据报。

-

协议 :指出携带的数据应该上交给哪个协议进行处理,例如 ICMP、TCP、UDP 等。

-

首部检验和 :因为数据报每经过一个路由器,都要重新计算检验和,因此检验和不包含数据部分可以减少计算的工作量。

-

标识 : 在数据报长度过长从而发生分片的情况下,相同数据报的不同分片具有相同的标识符。

-

片偏移 : 和标识符一起,用于发生分片的情况。片偏移的单位为 8 字节。

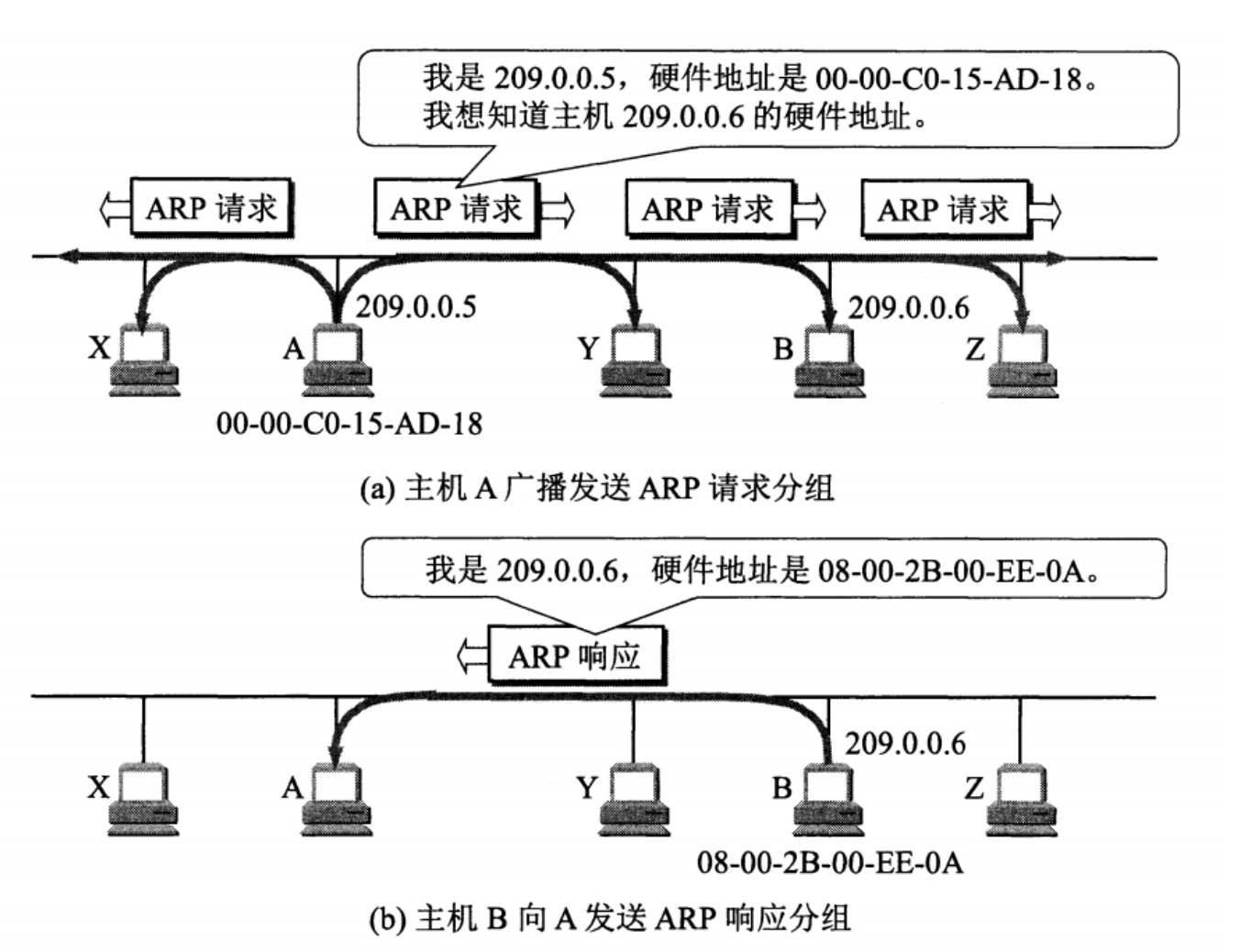

5.ARP协议

ARP协议实现由IP地址得到MAC地址

每个主机都有一个 ARP 高速缓存,里面有本局域网上的各主机和路由器的 IP 地址到 MAC 地址的映射表。

如果主机 A 知道主机 B 的 IP 地址,但是 ARP 高速缓存中没有该 IP 地址到 MAC 地址的映射,此时主机 A 通过广播的方式发送 ARP 请求分组,主机 B 收到该请求后会发送 ARP 响应分组给主机 A 告知其 MAC 地址,随后主机 A 向其高速缓存中写入主机 B 的 IP 地址到 MAC 地址的映射。

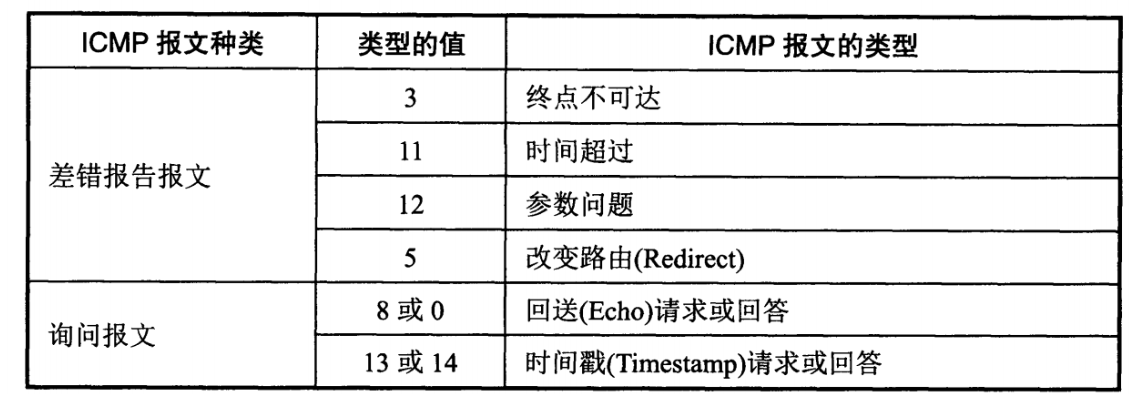

6.ICMP报文种类及作用。Ping和Traceroute的具体原理

1)ICMP报文种类

ICMP 是为了更有效地转发 IP 数据报和提高交付成功的机会。分为差错报文和询问报文

2)Ping

Ping 是 ICMP 的一个重要应用,主要用来测试两台主机之间的连通性。

Ping 的原理是通过向目的主机发送 ICMP Echo 请求报文,目的主机收到之后会发送 Echo 回答报文。Ping 会根据时间和成功响应的次数估算出数据包往返时间以及丢包率。

3)Traceroute

Traceroute 是 ICMP 的另一个应用,用来跟踪一个分组从源点到终点的路径。

Traceroute 发送的 IP 数据报封装的是无法交付的 UDP 用户数据报,并由目的主机发送终点不可达差错报告报文。

- 源主机向目的主机发送一连串的 IP 数据报。第一个数据报 P1 的生存时间 TTL 设置为 1,当 P1 到达路径上的第一个路由器 R1 时,R1 收下它并把 TTL 减 1,此时 TTL 等于 0,R1 就把 P1 丢弃,并向源主机发送一个 ICMP 时间超过差错报告报文;

- 源主机接着发送第二个数据报 P2,并把 TTL 设置为 2。P2 先到达 R1,R1 收下后把 TTL 减 1 再转发给 R2,R2 收下后也把 TTL 减 1,由于此时 TTL 等于 0,R2 就丢弃 P2,并向源主机发送一个 ICMP 时间超过差错报文。

- 不断执行这样的步骤,直到最后一个数据报刚刚到达目的主机,主机不转发数据报,也不把 TTL 值减 1。但是因为数据报封装的是无法交付的 UDP,因此目的主机要向源主机发送 ICMP 终点不可达差错报告报文。

- 之后源主机知道了到达目的主机所经过的路由器 IP 地址以及到达每个路由器的往返时间。

7. TCP和UDP比较

-

用户数据报协议 UDP(User Datagram Protocol)是无连接的,尽最大可能交付,没有拥塞控制,面向报文(对于应用程序传下来的报文不合并也不拆分,只是添加 UDP 首部),支持一对一、一对多、多对一和多对多的交互通信。

-

传输控制协议 TCP(Transmission Control Protocol)是面向连接的,提供可靠交付,有流量控制,拥塞控制,提供全双工通信,面向字节流(把应用层传下来的报文看成字节流,把字节流组织成大小不等的数据块),每一条 TCP 连接只能是点对点的(一对一)。

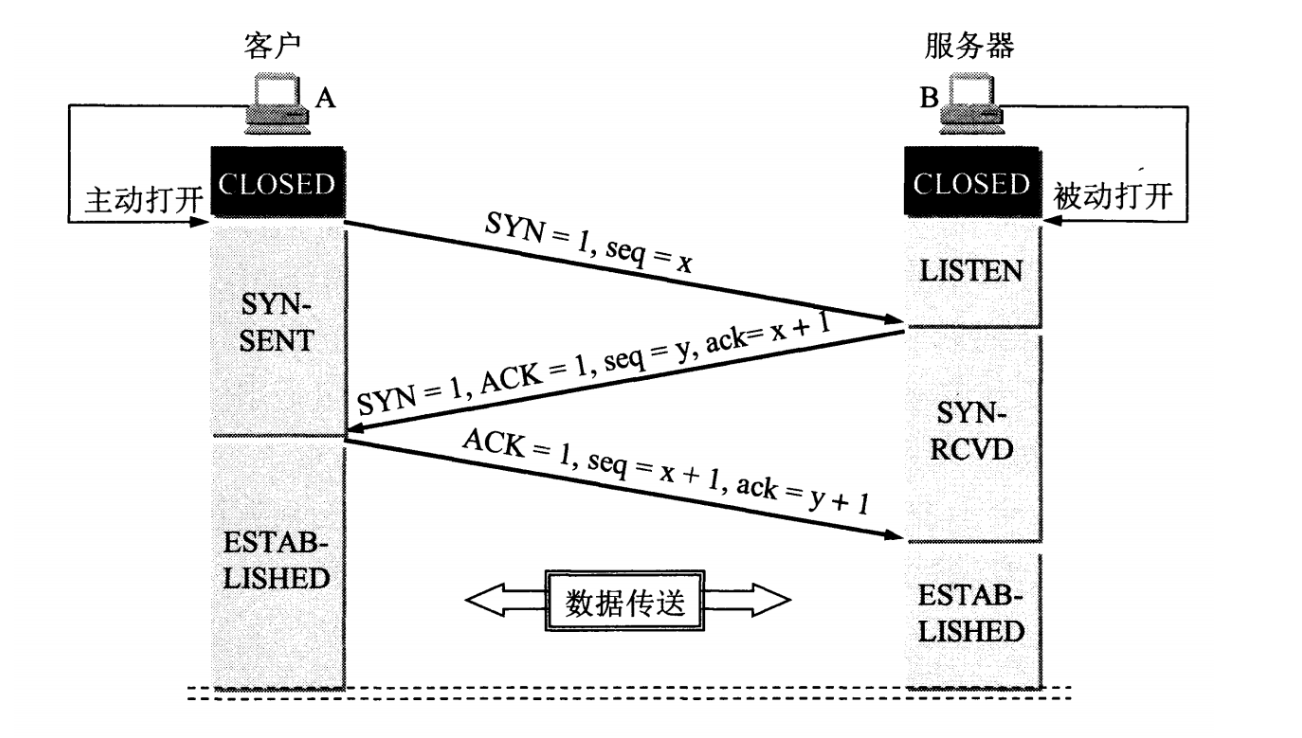

8.三次握手和四次挥手的具体过程

1)三次握手

假设 A 为客户端,B 为服务器端。

-

首先 B 处于 LISTEN(监听)状态,等待客户的连接请求。

-

A 向 B 发送连接请求报文,SYN=1,ACK=0,选择一个初始的序号 x。

-

B 收到连接请求报文,如果同意建立连接,则向 A 发送连接确认报文,SYN=1,ACK=1,确认号为 x+1,同时也选择一个初始的序号 y。

-

A 收到 B 的连接确认报文后,还要向 B 发出确认,确认号为 y+1,序号为 x+1。

-

B 收到 A 的确认后,连接建立。

三次🤝的原因:

三次握手中,客户方和服务方都对对方的顺序号进行了确认。

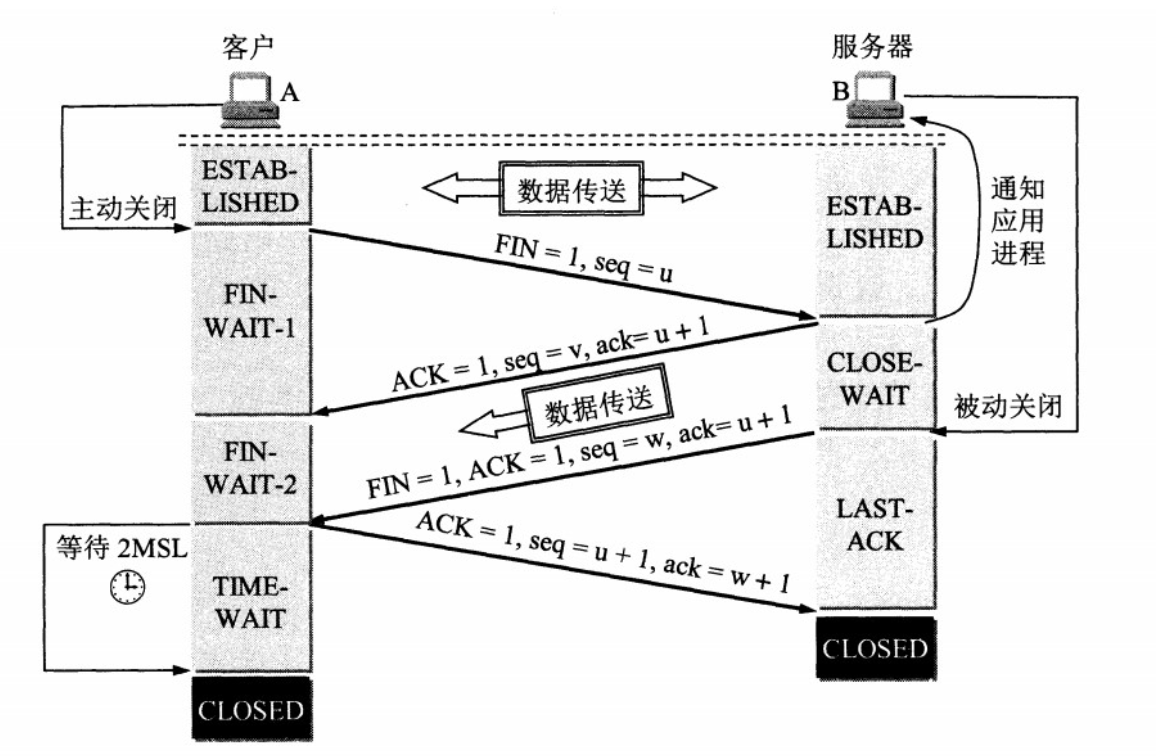

2)四次挥手

四次挥手的原因:

客户端发送了 FIN 连接释放报文之后,服务器收到了这个报文,就进入了 CLOSE-WAIT 状态。这个状态是为了让服务器端发送还未传送完毕的数据,传送完毕之后,服务器会发送 FIN 连接释放报文。

TIME_WAIT:

客户端接收到服务器端的 FIN 报文后进入此状态,此时并不是直接进入 CLOSED 状态,还需要等待一个时间计时器设置的时间 2MSL。这么做有两个理由:

-

确保最后一个确认报文能够到达。如果 B 没收到 A 发送来的确认报文,那么就会重新发送连接释放请求报文,A 等待一段时间就是为了处理这种情况的发生。

-

等待一段时间是为了让本连接持续时间内所产生的所有报文都从网络中消失,使得下一个新的连接不会出现旧的连接请求报文。

9.可靠传输原理

TCP 使用超时重传来实现可靠传输:如果一个已经发送的报文段在超时时间内没有收到确认,那么就重传这个报文段。

一个报文段从发送再到接收到确认所经过的时间称为往返时间 RTT,加权平均往返时间 RTTs 计算如下:

其中,0 ≤ a < 1,RTTs 随着 a 的增加更容易受到 RTT 的影响。

超时时间 RTO 应该略大于 RTTs,TCP 使用的超时时间计算如下:

其中 RTTd 为偏差的加权平均值。

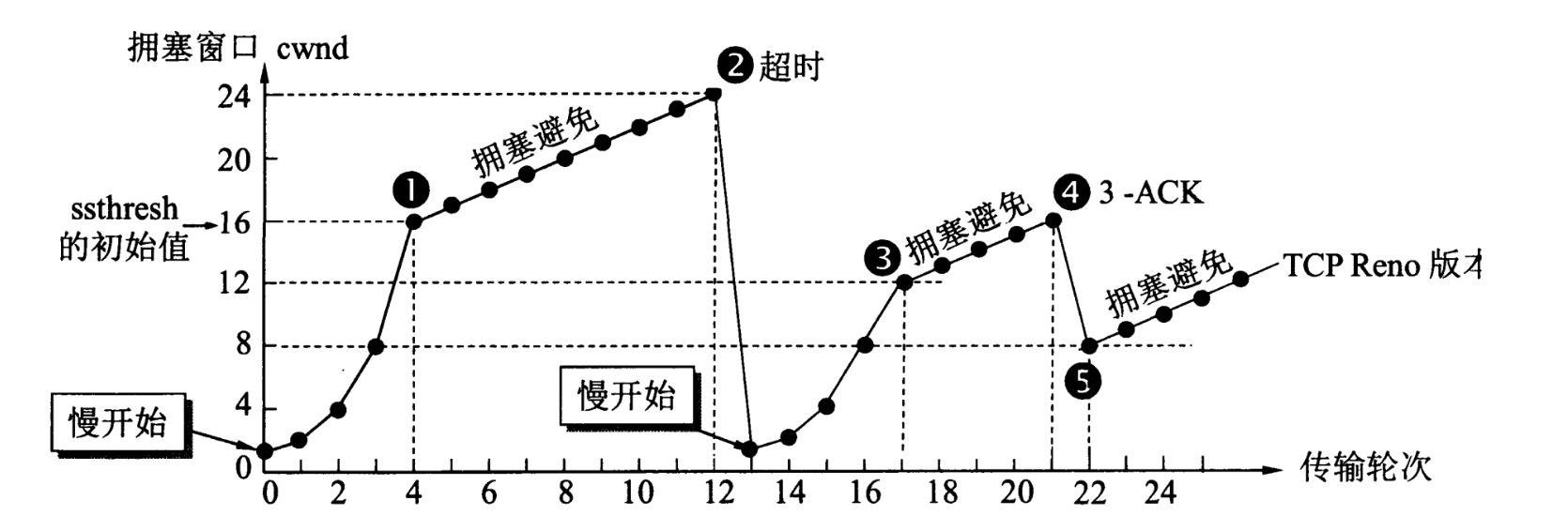

10.TCP拥塞控制

1)慢启动

cwnd = 1. 每收到一个ACK, cwnd++。因此每经过一个RTT时间段,cwnd = cwnd*2, 呈指数上升

慢启动阈值ssthresh是一个上限,当cwnd>=ssthresh时,就会进入拥塞避免

2)拥塞避免

每收到一个ACK,cwnd = cwnd + 1/cwnd.因此每经过一个RTT,cwnd = cwnd+1

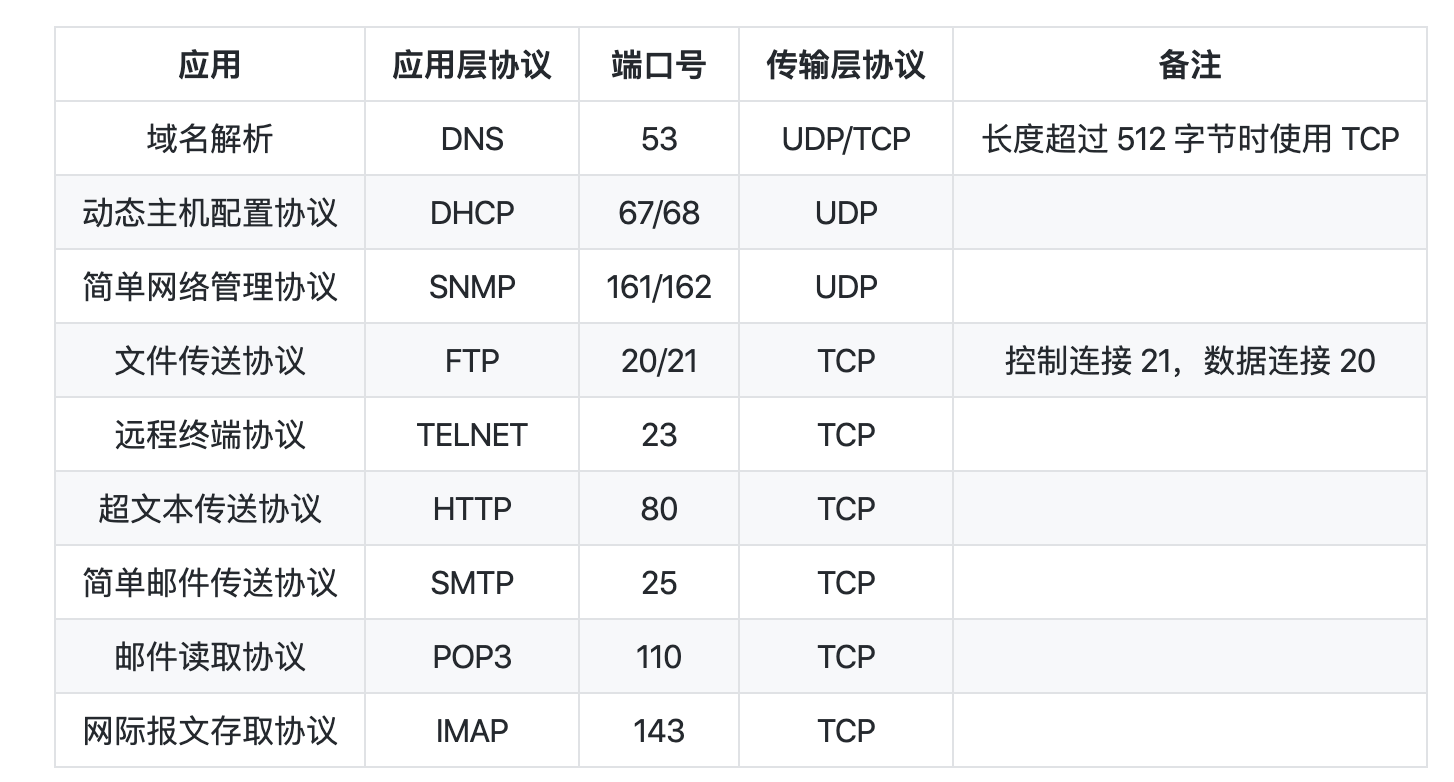

11.DNS端口号

应用层常用端口号总结:

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号