CTAug——Graph Contrastive Learning with Cohesive Subgraph Awareness | 具有衔接子图意识的图对比学习。

论文信息

论文标题:Graph Contrastive Learning with Cohesive Subgraph Awareness

论文作者:吴雨澄、王乐野、韩笑、叶瀚嘉

论文来源:

发布时间:2024-02-21

论文地址:link

论文代码:link

1 Introduction

1.1 研究背景:图对比学习(GCL)的定位与核心逻辑

- GCL 的作用:作为一种有前景的自监督学习范式,用于学习图和节点嵌入,支撑社交网络分析、Web 图挖掘等多种应用场景 [28, 47, 58, 60]。

- 核心思想:通过最大化同一原始图生成的不同增强视图之间的表示一致性 [54],训练出高效的图神经网络(GNN)编码器。

- 增强策略的重要性:视图生成的增强策略是 GCL 的关键环节,分为拓扑增强和特征增强两类 [58],本文聚焦拓扑增强—— 因其可同时应用于带属性图和无属性图,适用范围更广。

1.2 现有拓扑增强方法的现状与局限

1.2.1 主流增强方式与特点

|

增强类型

|

具体操作

|

典型方法 / 逻辑

|

存在问题

|

|

概率型增强

|

节点删除、边移除、子图采样等 [58]

|

1. 纯随机操作:以同等概率删除节点 / 边(如 GraphCL [54, 59]);

2. 基于重要性的调整:认为应保留图中更重要的组件,避免随机删除重要元素导致增强视图偏离原始图 [相关研究]

|

1. 纯随机操作未考虑节点 / 边的重要性差异;

2. 现有基于重要性的方法仍存在改进空间

|

|

确定性增强

|

基于扩散的操作(如个性化 PageRank [17]、马尔可夫链 [57])

|

MVGRL [17]:通过确定性、解析性的扩散过程为原始图生成单一固定的增强视图 [17, 58]

|

未充分利用图的内在结构属性,增强逻辑相对单一

|

1.2.2 现有研究的突破与不足

- 部分突破:近年已有研究开始利用图的内在属性或领域知识指导 GCL 的拓扑增强,例如 GCA [60] 引入边中心性,优先保留重要边 [41, 45, 56, 60]。

- 核心不足:上述研究仍未解决三大关键问题,构成本文的研究动机。

1.3 本文的核心研究问题(三大待解决问题)

1.3.1 问题 1:属性丰富性(Property Enrichment)

- 现状:现有 GCL 增强仅利用了极少数类型的图属性(如中心性 [60])来判断图组件的重要性,以优化增强效果。

- 矛盾:现实社交图中存在大量个体级(节点 / 边)和结构级的内在属性 [18, 46],这些属性已被证明可提升多种图应用的性能,但尚未被充分整合到 GCL 的拓扑增强中。

- 核心疑问:能否通过引入更多关键图属性,丰富拓扑增强的依据,进而提升 GCL 性能?

1.3.2 问题 2:统一框架(Unified Framework)

- 现状:现有研究多聚焦于设计特定的 GCL 机制以实现表示学习,而拓扑增强是各类 GCL 机制中广泛采用的步骤 [58]。

- 矛盾:缺乏一个统一框架,将图属性灵活整合到所有主流 GCL 机制中,导致属性的复用性和 GCL 的通用性受限。

- 核心疑问:能否构建统一框架,让图属性为不同 GCL 机制的拓扑增强提供支持,进而普遍提升图表示学习效果?

1.3.3 问题 3:表达性网络(Expressive Network)

- 现状:多数 GCL 方法 [17, 54] 采用 GCN [21]、GIN [50] 等标准 GNN 作为编码器。

- 矛盾:已有研究证明 [11],标准 GNN 的表达能力有限,难以有效捕捉子图属性(如子图结构特征),制约了 GCL 对图深层结构信息的利用。

- 核心疑问:能否设计更具表达性的图编码器,使其能从原始图中有效提取子图信息?

1.4 本文的核心思路与贡献预告

1.4.1 核心解决思路

- 引入凝聚子图(Cohesive Subgraphs):将凝聚子图(图中紧密连接的重要节点子集,如 k-clique [30]、k-core [6, 36]、k-truss [12])作为新的结构级属性,指导拓扑增强 —— 核心是在增强视图中保留原始图的凝聚子图,弥补现有属性(如中心性)的不足 [14, 20, 24]。

- 构建统一框架 CTAug:针对概率型和确定性两类拓扑增强,分别设计适配策略,让凝聚子图感知能灵活融入各类 GCL 机制;同时扩展至节点级表示学习 [60]。

- 优化编码器:O-GSN:提出面向原始图的子图网络(O-GSN),增强 GNN 捕捉凝聚子图属性的能力,解决标准 GNN 表达性不足的问题 [9, 11]。

1.4.2 核心贡献预告(全文总结性贡献)

- 开创性整合:首次将凝聚属性融入 GCL,为自监督图学习范式中整合图内在知识提供了新思路(将凝聚性视为图的内在知识 [60])。

- 统一框架 CTAug:提出可在拓扑增强和图学习过程中考虑多种凝聚属性的统一框架,从理论上证明其优于传统 GCL 方法。

- 实验验证:在真实数据集上验证 CTAug 能显著提升 GraphCL [54]、JOAO [53]、MVGRL [17]、GCA [60] 等现有 GCL 机制的性能,尤其对高平均度图效果突出。

2 Method

2.1 框架核心背景:GCL 基础逻辑与 CTAug 设计目标

2.1.1 GCL 的核心目标与损失函数

- 目标:通过最大化相似图对的表示一致性、最小化不相似图对的表示一致性,学习高质量图表示。

-

基础损失函数:针对图对 $G_1$ (表示 $z_1$ )和 $G_2$ (表示 $z_2$ ),损失函数定义为:

$L=-log \frac{exp \left(sim\left(z_{1}, z_{2}\right) / \tau\right)}{\sum_{i, j} exp \left(sim\left(z_{i}, z_{j}\right) / \tau\right)}$

其中, $\tau$ 为温度参数, $sim(z_i,z_j)=z_i^T z_j /(\|z_i\|\|z_j\|)$ 表示余弦相似度。

-

-

相似图对(如同一原始图生成的增强图): $z_1$ 与 $z_2$ 应相近,分子增大,损失减小;

-

-

-

不相似图对(如不同原始图生成的增强图):分母增大,损失增大;

-

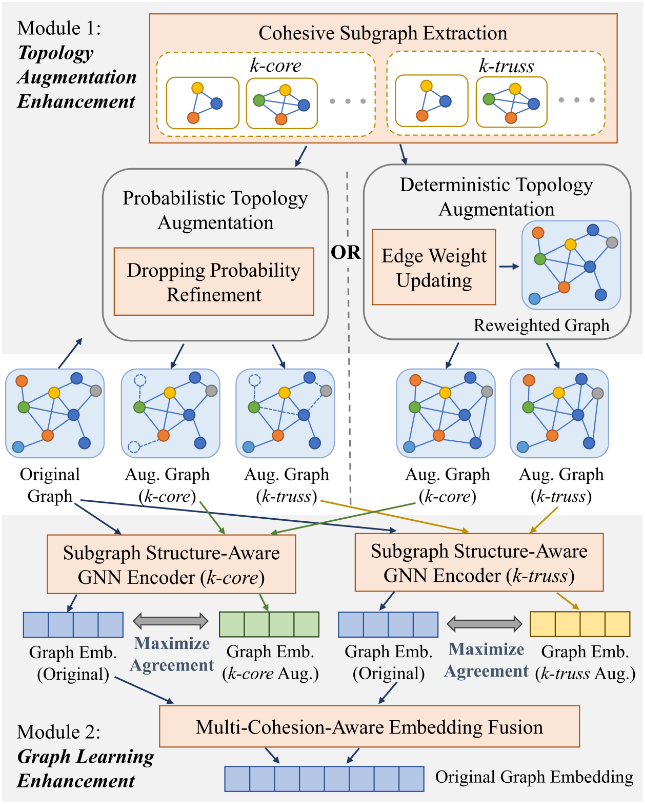

2.1.2 CTAUG 的核心设计目标

- 针对概率型拓扑增强(如随机节点 / 边删除 [54]),解决其可能破坏原始图凝聚组件(“连接性强的子结构”)的问题,确保增强图尽可能保留原始图的凝聚子图结构。

-

框架整体定位:通过两大核心模块,在 GCL 的拓扑增强和图学习环节均融入凝聚子图感知,全程突出图的凝聚属性。

-

模块 1:改进增强过程,生成能保留原始图 “内聚性” 的增强图;

-

模块 2:优化图神经网络(GNN)编码器,使其生成的图表示能更好捕捉原始图的 “内聚性”

-

2.2 模块 1:拓扑增强增强(Topology Augmentation Enhancement)

2.2.1 概率型拓扑增强优化(Probabilistic Topology Augmentation)

1️⃣ 优化思路与核心问题

- 传统问题:传统图增强方法,先生成多个候选增强图,再选与原始图特定凝聚性最相似的图,但该过程因需生成多图并计算凝聚子图而耗时。

- 优化方案:通过调整增强操作概率,让凝聚子图中的节点和边更易保留在增强图中,仅需生成 1 个增强图即可大概率维持原始图的特定凝聚性 —— 核心是降低凝聚子图内节点 / 边的删除概率。

2️⃣ 具体概率调整方法

-

基础概率衰减:对原始图凝聚子图上的 节点 / 边 删除概率 $p_{dr}$,乘以衰减因子 $\epsilon \in(0,1]$ ,得到调整后的删除概率:

$p_{dr}'=(1-\epsilon) \cdot p_{dr}$

-

示例:若原始节点删除概率 $p_{dr}=0.2$ ,设 $\epsilon=0.5$ ,则凝聚子图内节点的删除概率降至 $0.2×0.5=0.1$ 。

- 基于节点重要性的动态概率调整:考虑不同 $k$ 值下的凝聚子图(如 $\text{k-core}$),量化节点重要性并动态调整删除概率:

-

-

步骤 1:提取多 $k$ 值凝聚子图集合:对原始图 $G$ ,$k$ 从 $k_{min}$ 到 $k_{max}$,得到子图集合:

-

$\mathbb{S}=\{S_{core}^k | k=k_{min},k_{min}+1,...,k_{max}\}$ ;

-

-

步骤 2:计算节点重要性权重 $w_v$ :对节点 $v_i$ ,统计其在 $\mathbb{S}$ 中出现的次数:

-

$w_v(v_i)=\sum_{S \in \mathbb{S}} 1_{v_i \in vertex(S)}$

-

-

步骤 3:权重归一化

-

$w_v'(v_i)=\frac{w_v(v_i)}{max\ w_v} \in[0,1]$

确保权重在 [0,1] 区间;

-

-

步骤 4:动态调整删除概率

-

$p_{dr}'(v_i)=(1-w_v'(v_i)·\epsilon)·p_{dr}$

一般形式:$p_{dr}'(v_i)=(1-f(w_v'(v_i))·\epsilon)·p_{dr}$ ( $f$ 为 [0,1] 输入输出的单调递增函数)。

- 边删除概率调整:边的删除概率取其两端节点调整后删除概率的平均值:

$p_{dr}'(e_{ij})=(p_{dr}'(v_i)+p_{dr}'(v_j))/2$

2.2.2 确定型拓扑增强优化(Deterministic Topology Augmentation)

1️⃣ 传统确定型增强的特点

- 代表方法:MVGRL [17],基于个性化 PageRank [32] 扩散过程生成单一固定增强图,扩散过程可通过闭形式计算:

- 核心问题:扩散过程未考虑凝聚子图属性,可能弱化重要凝聚结构。

2️⃣ CTAug 的优化策略:凝聚感知的权重调整

- 核心思路:对凝聚子图内的边赋予更大权重,使扩散过程更倾向于保留这些边 —— 通过调整邻接矩阵中边的权重实现。

- 具体步骤(以 k-core 为例):

- 提取多 k 值 k-core 子图集合 $\mathbb{S}=\{S_{core}^k | k=1,2,...,k_{max}\}$ ;

- 计算节点重要性权重 $w_v$ :同概率型增强步骤 2,统计节点在 $\mathbb{S}$ 中出现次数;

- 节点权重归一化(含平衡因子):

$\begin{aligned} & w_v'(v_i)=\eta·\frac{w_v(v_i)}{\overline{w}_v}+(1-\eta)·1 \\ & \overline{w}_v=\frac{\sum_{v_i \in vertex(G)} w_v(v_i)}{|vertex(G)|} \end{aligned}$

其中, $\eta \in[0,1]$ 为凝聚属性影响因子, $\eta$ 越接近 1,凝聚属性的考虑程度越高;

- 调整边权重:设原始边权重为 $w_e(e_{ij})$ ,调整后权重 $w_e'(e_{ij})=\frac{1}{2}(w_v'(v_i)+w_v'(v_j))w_e(e_{ij})$ ;

- 凝聚感知扩散:用调整后的邻接矩阵 $A'$ ( $A'_{i,j}=w_e'(e_{ij})$ )替换原始 $A$ ,代入扩散公式计算,生成增强图。

2.3 模块 2:图学习增强(Graph Learning Enhancement)

2.3.1 子图感知 GNN 编码器(Subgraph-aware GNN Encoder):O-GSN

1️⃣ 传统 GNN 的局限与 GSN 的启发

- 传统 GNN 问题:基于消息传递(MPNN)框架 [16,31,50],但难以有效捕捉子图属性(如子结构计数 [11]),导致增强图中保留的凝聚子图信息在编码过程中丢失。

- GSN 的启发:GSN [9] 是一种拓扑感知图学习方案,通过在邻域聚合中引入子结构编码特征 $s_v$ ,增强 GNN 的子图感知能力,其聚合过程为:

$GSN: AGG\left((h_v, h_u, s_v, s_u)_{u \in \mathcal{N}(v)}\right)$

其中,

-

-

-

$AGG$ 为聚合函数(如 $\sum_{u \in \mathcal{N}(v)} MLP(·)$ ),

-

$h_v$ 为节点 $v$ 的隐藏状态,

-

$s_v$ 为节点 $v$ 的子结构编码特征(如节点在不同子图中的出现次数);

-

-

通过拼接 $h_v$ 与 $s_v$ 得到更新后的隐藏状态 $h_v'=[h_v,s_v]$ ,再进行消息传递。

2️⃣ O-GSN 的设计:解决 GSN 的两大问题

- GSN 的问题:

- 低效性:需为每个增强图在线计算子结构编码特征,耗时极高;

- 原始图追踪丢失:不同原始图可能生成相同增强图,GSN 无法区分其来源。

- O-GSN 的优化:使用原始图的子结构编码特征,而非增强图的特征:

$O-GSN: AGG\left((h_v, h_u, s_v^o, s_u^o)_{u \in \mathcal{N}(v)}\right)$

其中, $s_v^o$ 为节点 $v$ 在原始图中的子结构编码特征。

-

- 优势 1:效率提升 —— 仅需在数据预处理阶段计算原始图的子结构编码特征,无需在线重复计算;

-

- 优势 2:保留原始图关联 —— 通过原始图特征,可区分相同增强图的不同原始图来源,提升编码器表达能力。

3️⃣ O-GSN 中的子结构选择

- 核心原则:选择能代表 k-core/k-truss 凝聚子图的子结构,本文聚焦团(clique)子结构。

2.3.2 多凝聚嵌入融合(Multi-Cohesion Embedding Fusion)

1️⃣ 融合动机

2️⃣ 融合方法

- 步骤 1:针对每种凝聚属性 $c \in \mathbb{C}$ ( $\mathbb{C}$ 为凝聚属性集合,如 {k-core, k-truss}),分别通过 “拓扑增强优化 + O-GSN 编码” 训练 GNN 编码器,得到对应嵌入 $z_i^c \in \mathbb{R}^{n×d}$ ( $n$ 为节点数, $d$ 为嵌入维度);

- 步骤 2:拼接多凝聚属性的嵌入,得到最终图嵌入: $z_i=\|_{c \in \mathbb{C}} z_i^c$,最终嵌入维度为 $n×(d·|\mathbb{C}|)$ 。

2.4 扩展:节点嵌入学习(Extension for Node Embedding Learning)

2.4.1 节点级 GCL 的特点

- 主流类型:局部 - 局部 GCL(Local-Local GCL),通过比较节点对学习节点嵌入 [58],代表方法如 GRACE [59]、GCA [60];

- 增强策略:为确保所有节点保留在增强图中,通常仅采用边删除操作 ——GRACE 用随机边删除,GCA 用基于中心性的自适应边删除。

2.4.2 CTAug 的扩展适配

- 适配逻辑:节点级 GCL 的边删除操作与图级 GCL 的边删除逻辑一致,因此可复用模块 1 中 “基于凝聚子图的边删除概率调整” 方法,增强 GRACE/GCA 的边删除策略;

- 注意事项:凝聚属性是图的子结构级属性,对节点嵌入的影响程度弱于对图嵌入的影响,因此提升效果相对温和。

3 EXPERIMENTS

3.1 实验基础:数据集与实验设置

3.1.1 数据集选择与统计

实验选用 7 个真实数据集,涵盖社交图和生物医学图两大类,用于验证 CTAug 在图分类任务中的有效性;后续节点分类任务额外补充 3 个数据集。所有数据集统计信息如下表所示:

3.1.2 实验设置

- 任务类型:无监督图表示学习(GCL 标准基准设置 [58]),下游任务为图分类和节点分类。

- 评估方式:

- 图分类:基于学习到的图嵌入训练线性 SVM 分类器,采用 10 折交叉验证,重复实验 5 次,以准确率(Accuracy) 为评价指标 [54];

- 节点分类:采用标准节点分类评估流程,对比增强前后方法的准确率。

- 硬件环境:28 核 Intel CPU、96GB RAM、Tesla V100S GPU,操作系统为 Ubuntu 18.04.5 LTS。

3.2 基线方法(Baselines)介绍

实验选择9 种主流 GCL 方法作为图分类任务基线,覆盖概率型、确定型等不同增强类型;节点分类任务额外选择 2 种节点级 GCL 方法,具体如下:

|

方法类别

|

方法名称

|

核心特点

|

适用场景

|

|

概率型拓扑增强 GCL

|

GraphCL [54]

|

经典概率型 GCL,采用随机节点删除、边删除等纯随机增强操作,设置统一删除概率

|

图级表示学习

|

|

概率型拓扑增强 GCL

|

JOAO [53]

|

概率型 GCL,通过自动化策略优化增强视图生成,提升表示一致性

|

图级表示学习

|

|

概率型拓扑增强 GCL

|

AD-GCL [39]

|

基于对抗学习的 GCL,通过对抗性增强生成多样化视图,提升泛化能力

|

图级表示学习

|

|

概率型拓扑增强 GCL

|

AutoGCL [52]

|

自适应学习增强视图生成概率,无需人工调参,优化表示质量

|

图级表示学习

|

|

概率型拓扑增强 GCL

|

RGCL [25]

|

基于不变性原理的 GCL,通过挖掘图的不变特征指导增强,提升鲁棒性

|

图级表示学习

|

|

概率型拓扑增强 GCL

|

GCL-SPAN [26]

|

聚焦谱域信息的 GCL,通过最大化增强过程中的谱变化生成视图

|

图级表示学习

|

|

确定型拓扑增强 GCL

|

MVGRL [17]

|

经典确定型 GCL,基于个性化 PageRank 扩散过程生成单一固定增强视图

|

图级表示学习

|

|

非显式增强 GCL

|

SimGRACE [49]

|

无显式数据增强,通过扰动 GNN 编码器实现对比学习,避免增强带来的结构破坏

|

图级表示学习

|

|

互信息最大化 GCL

|

InfoGraph [38]

|

基于互信息最大化的 GCL,通过最大化图级与节点级表示的互信息学习嵌入

|

图级表示学习

|

|

节点级 GCL

|

GRACE [59]

|

局部 - 局部 GCL,采用随机边删除生成增强视图,通过节点对对比学习节点嵌入

|

节点级表示学习

|

|

节点级 GCL

|

GCA [60]

|

GRACE 的改进版,引入边中心性指导自适应边删除,提升节点嵌入质量

|

节点级表示学习

|

|

其他基线

|

DeepWalk+features [无]

|

基于随机游走的传统图表示方法,结合节点特征生成嵌入

|

节点级表示学习

|

|

其他基线

|

GAE/VGAE [无]

|

基于自编码器的图表示方法,通过重构邻接矩阵学习嵌入

|

节点级表示学习

|

|

其他基线

|

DGI [无]

|

基于深度图信息最大化的方法,通过对比局部与全局表示学习嵌入

|

节点级表示学习

|

CTAug 增强方法定义

-

- CTAug-GraphCL:CTAug 增强 GraphCL(概率型);

-

- CTAug-JOAO:CTAug 增强 JOAO(概率型);

-

- CTAug-MVGRL:CTAug 增强 MVGRL(确定型);

-

- CTAug-GRACE/CTAug-GCA:CTAug 增强 GRACE/GCA(节点级)。

凝聚属性选择:k-core 和 k-truss(通过 NetworkX 工具包 [6,12] 的算法提取)。

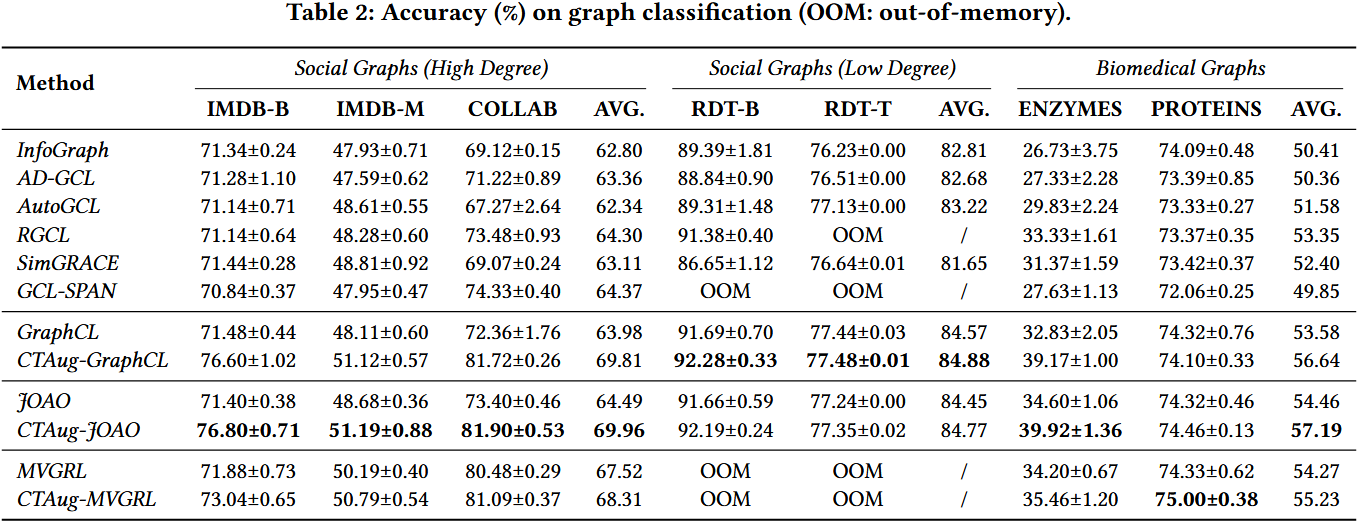

3.3 实验内容、结果与结论

3.3.1 实验 1:图分类实验(核心实验)

1️⃣ 实验内容

- 目标:验证 CTAug 对不同类型 GCL 方法(概率型、确定型)的增强效果,重点分析在高 / 低平均度图上的性能差异;

- 变量:数据集(高平均度:IMDB-B、IMDB-M、COLLAB;低平均度:RDT-B、RDT-T、ENZYMES、PROTEINS)、GCL 方法(基线 vs CTAug 增强版);

- 指标:10 折交叉验证后的准确率(均值 ± 标准差)。

2️⃣ 实验结果

3️⃣ 关键结论

- CTAug 对概率型 GCL 增强效果显著:

- 高平均度社交图上,CTAug-GraphCL 较 GraphCL 平均提升 5.83%,CTAug-JOAO 较 JOAO 平均提升 5.47%;其中 COLLAB 数据集(平均度数最高,~65)提升最显著,CTAug-GraphCL 提升 9.36%,CTAug-JOAO 提升 8.5%—— 验证了 “高平均度图含更多高凝聚子图,CTAug 更能发挥作用” 的假设。

- 低平均度社交图(RDT-B/T,平均度数~2)上,CTAug 提升微弱(<0.5%)—— 原因是低平均度图缺乏明显的高凝聚子图,CTAug 的凝聚感知优势无法体现。

- CTAug 对确定型 GCL 增强效果温和:

- CTAug-MVGRL 较 MVGRL 在高平均度图上平均提升 0.79%,提升幅度远低于概率型 —— 原因是 MVGRL 已将节点度数作为隐含特征(高度数节点常属于高凝聚子图),与 CTAug 的凝聚感知存在部分重叠,补充增益有限。

- MVGRL 在 RDT-B/T 等大型低平均度图上因内存不足(OOM)无法运行,而 CTAug-GraphCL/JOAO 可正常运行,说明概率型增强 + CTAug 的组合更具实用性。

- 生物医学图上的表现:

- CTAug 在生物医学图(平均度数~3)上有一定提升(CTAug-GraphCL 平均提升 3.06%),但低于高平均度社交图 —— 原因是生物医学图的凝聚子图密度低于高平均度社交图,凝聚属性对任务的贡献有限。

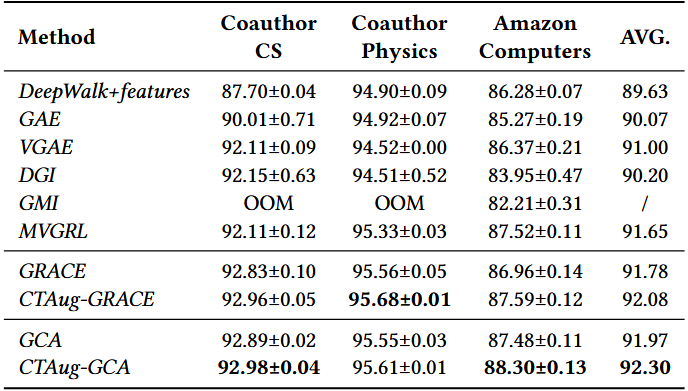

3.3.2 实验 2:节点分类实验

1️⃣ 实验内容

- 目标:验证 CTAug 在节点级 GCL 任务中的有效性;

- 数据集:Coauthor-CS、Coauthor-Physics、Amazon-Computers(平均度数:Amazon-Computers~35,其余~10);

- 方法:对比 GRACE/GCA(基线)与 CTAug-GRACE/CTAug-GCA(增强版)的准确率。

2️⃣ 实验结果

3️⃣ 关键结论

- CTAug 对节点级 GCL 有小幅提升:CTAug-GRACE 平均提升 0.3%,CTAug-GCA 平均提升 0.33%—— 原因是凝聚属性是子结构级属性,对全局图嵌入的影响大于对单个节点嵌入的影响,因此节点分类任务的提升幅度低于图分类。

- 高平均度图上提升更明显:Amazon-Computers(平均度数~35)上,CTAug-GCA 提升 0.82%,高于其他两个低平均度数据集(提升~0.1%)—— 再次验证 “CTAug 在高凝聚子图丰富的高平均度图上效果更优”。

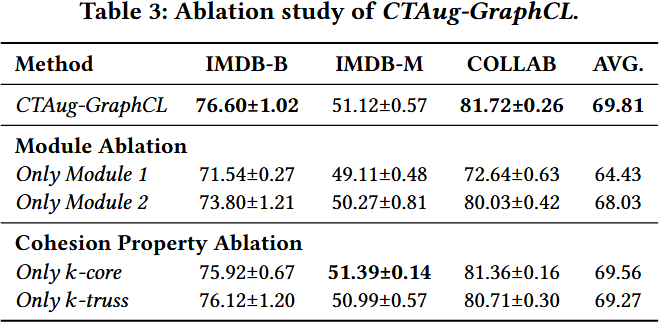

3.3.3 实验 3:消融实验(模块有效性验证)

1️⃣ 实验内容

- 目标:验证 CTAug 两大核心模块(模块 1:拓扑增强增强;模块 2:图学习增强(O-GSN))的单独作用及组合效果;

- 数据集:高平均度社交图(IMDB-B、IMDB-M、COLLAB);

- 方法:对比 CTAug-GraphCL(全模块)、仅模块 1、仅模块 2、仅 k-core、仅 k-truss 的准确率。

2️⃣ 实验结果

|

方法

|

IMDB-B

|

IMDB-M

|

COLLAB

|

平均

|

|

CTAug-GraphCL(全模块)

|

76.60±1.02

|

51.12±0.57

|

81.72±0.26

|

69.81

|

|

仅模块 1(拓扑增强)

|

71.54±0.27

|

49.11±0.48

|

72.64±0.63

|

64.43

|

|

仅模块 2(O-GSN)

|

73.80±1.21

|

50.27±0.81

|

80.03±0.42

|

68.03

|

|

仅 k-core(单凝聚属性)

|

75.92±0.67

|

51.39±0.14

|

81.36±0.16

|

69.56

|

|

仅 k-truss(单凝聚属性)

|

76.12±1.20

|

50.99±0.57

|

80.71±0.30 |

69.27 |

4️⃣ 关键结论

- 两大模块缺一不可:仅模块 1 或仅模块 2 的准确率均低于全模块(仅模块 1 低 5.38%,仅模块 2 低 1.78%),证明模块 1(保留凝聚子图)与模块 2(捕捉凝聚子图信息)存在协同作用 —— 模块 1 为模块 2 提供高质量增强图,模块 2 解决传统 GNN 无法有效编码子图信息的问题。

- 模块 2(O-GSN)贡献更大:仅模块 2 的平均准确率(68.03%)远高于仅模块 1(64.43%)—— 原因是传统 GNN(如 GraphCL 默认的 GIN)无法有效捕捉子图属性 [11],即使模块 1 保留了凝聚子图,编码器仍会丢失信息;而 O-GSN 可弥补这一缺陷,因此贡献更显著。

- 多凝聚属性融合增益有限:仅 k-core 与仅 k-truss 的准确率接近(69.56% vs 69.27%),且与全模块(69.81%)差距小 —— 原因是 IMDB-B/M 中 k-core 与 k-truss 子图的节点 / 边重叠率超 95%,属性冗余度高,融合未带来明显额外收益。

3.3.4 实验 4:可扩展性实验(效率验证)

1️⃣ 实验内容

- 目标:验证 CTAug 的训练效率及预处理耗时;

- 指标:训练时间(随训练图数量变化)、预处理耗时(凝聚子图提取 + O-GSN 特征计算)。

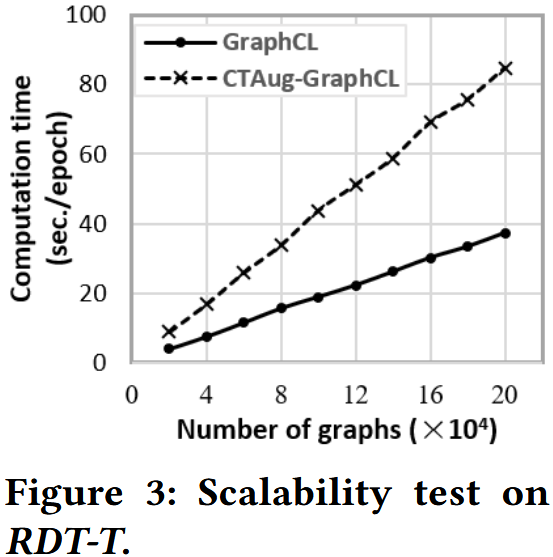

2️⃣ 实验结果

- 训练时间:

- 如图 3 所示,CTAug-GraphCL 的训练时间约为 GraphCL 的 2 倍 —— 原因是 CTAug 需同时处理 k-core 和 k-truss 两种凝聚属性的嵌入;若仅使用一种凝聚属性,训练时间开销可大幅降低(接近 GraphCL)。

- 预处理耗时:

- 单图的 k-core/k-truss 提取耗时约 $10^{-2}$ 秒(多项式时间算法 [6,43]);

- O-GSN 的子结构编码特征计算耗时最多几秒(预处理阶段离线完成);

- 预处理支持并行化,可批量处理数据集,不影响训练阶段效率。

3️⃣ 关键结论

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号